菌种的来源

- 格式:ppt

- 大小:2.22 MB

- 文档页数:66

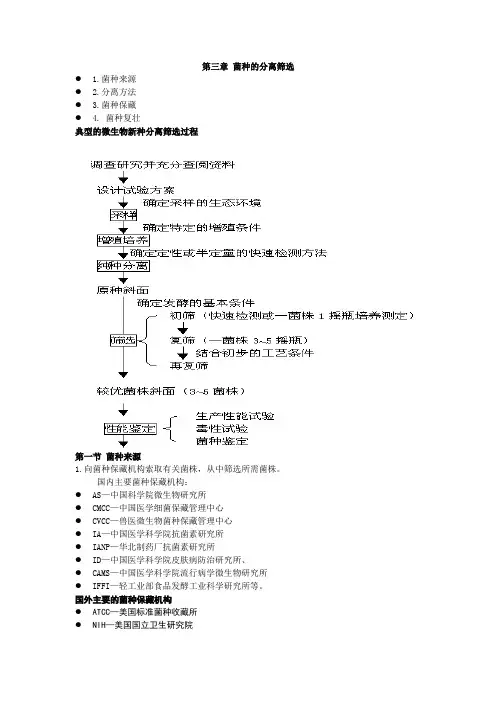

第三章菌种的分离筛选● 1.菌种来源● 2.分离方法● 3.菌种保藏● 4. 菌种复壮典型的微生物新种分离筛选过程第一节菌种来源1.向菌种保藏机构索取有关菌株,从中筛选所需菌株。

国内主要菌种保藏机构:●AS—中国科学院微生物研究所●CMCC—中国医学细菌保藏管理中心●CVCC—兽医微生物菌种保藏管理中心●IA—中国医学科学院抗菌素研究所●IANP—华北制药厂抗菌素研究所●ID—中国医学科学院皮肤病防治研究所、●CAMS—中国医学科学院流行病学微生物研究所●IFFI—轻工业部食品发酵工业科学研究所等。

国外主要的菌种保藏机构●ATCC—美国标准菌种收藏所●NIH—美国国立卫生研究院●NRRL—美国农业部北方开发利用研究所●CMI—英联邦真菌研究所,CSH—美国冷泉港实验室●IAM—日本东京大学应用微生物研究所,IFO—日本大阪发酵研究所,KCC—日本科研化学有限公司,●NCTC—英国国立标准菌种收藏所●WB—美国威斯康星大学细菌学系等。

2.由自然界(土样、水、动植物体等)采集样品,从中进行分离筛选。

不可培养微生物是指目前尚不能实现人工培养的微生物。

原因可能为尚不了解该类微生物的营养需求和生长需要的理化环境。

目前人类认识和培养的微生物还不到其存在种类的1%。

3.从发酵制品中分离目的菌株。

如从酱油中分离蛋白酶产生菌,从酒醪中分离淀粉酶或糖化酶产生菌等。

采样过程(一)从土壤中采样要考虑土壤的有机质含量和通气状况、酸碱度和植被状况、地理条件和季节条件。

用采样铲采集5-25cm(北方干燥的土壤,采集10-30cm)土样10-25g,装入事先准备好的塑料袋内扎好,并编号,记录采集地点、土壤质地、植被名称、采集时间等。

土样采集后要尽快分离,否则可取3-4g撒到事先准备好的选择性培养基试管斜面,避免菌株因不能及时分离而死亡。

根据微生物生理特点采样1.根据微生物营养类型采样(1)微生物的营养要求和代谢类型与其生长环境有很大的相关性森林土壤富含纤维素,可分离纤维素酶产生菌;肉类加工厂附近和饭店排水沟的污水、污泥中,能分离到蛋白酶和脂肪酶产生菌;面粉加工厂、糕点厂、酒厂及淀粉加工厂等,容易分离到产生淀粉酶和糖化酶的菌株;从果园土和腐烂的柑橘、草莓及山芋中,容易分离到果胶酶产生菌。

怎样种植菌类种植菌类需要准备好适当的菌种,合适的培养基和相应的培养条件。

下面将详细介绍种植菌类的步骤和注意事项。

一、选择适当的菌种1. 菌种来源:可以选择自然界中的菌株、购买商业菌种或从其他实验室获取。

2. 菌株纯化:从菌落或分生孢子开始,通过无菌操作将单株菌落转接到新的培养基上,得到纯化的单菌落。

二、制备培养基1. 培养基种类:常用的培养基有琼脂培养基、液体培养基和固体培养基等。

根据不同的菌种选择合适的培养基。

2. 培养基成分:培养基成分包括碳源、氮源、矿物元素和生长因子等。

可以根据菌种要求进行配方调整。

三、接种方式1. 空气接种:将菌株培养在固体培养基上,利用空气中的孢子或菌丝将菌种传播到新的培养基上。

2. 液体接种:将菌株培养在液体培养基中,通过种子液或发酵液将菌种移植到新的液体培养基中。

四、培养条件1. 温度:不同菌种对温度的要求不同,一般培养温度为20-30。

可以根据菌株的生长速度和适应环境进行调节。

2. pH值:不同菌种对pH值的要求也不同,一般在5-8之间。

需要根据菌株的要求进行调节。

3. 湿度:菌类需要一定的湿度才能正常生长,可以通过添加适量的水分或在培养箱中使用湿度调节器来保持适当的湿度。

4. 光照:大部分菌类对光照要求不高,可以保持适度的暗光环境。

但也有一些菌种对光照有一定的需求,需要根据菌株的要求进行调节。

五、培养器具和消毒1. 培养器具:常用的培养器具包括培养皿、试管、瓶子、无菌棉签、无菌注射器等。

需要使用无菌器皿和无菌操作工具,避免微生物的污染。

2. 消毒:培养器具在使用前需要进行消毒处理,常用的消毒方法有高温蒸汽灭菌、化学消毒和紫外线照射等。

六、菌落观察与保存1. 菌落观察:菌株生长一段时间后,可以观察其在培养基上的菌落形态、颜色等特征,以及菌丝的生长情况。

观察菌落可以对菌株进行鉴定和分类。

2. 菌株保存:可以通过冷冻保存、干燥保存或分生孢子保存等方法对菌株进行长期保存,以备后续使用。

02 菌种选育本章内容:第一节菌种的来源2.1.1 生物物质产生菌的筛选2.1.1.1 M—生物产物的来源M是各种生物活性产物的丰富资源,要获得所需生物特性的新产物,关键是:①、选择M;②、筛选方案(检测系统)。

M细胞内含物及其培养基成分极其复杂,且所需的产物可能每毫升只有微克到毫克,在选择筛选方法时必须考虑选择性和灵敏度两个方面,即需灵敏度很高的专一性检测方法。

2.1.1.2 待筛选样品的性质寻找新产物的产生菌可用固体或液体培养基筛选。

但次级代谢物的大规模生产是用沉没培养法进行的,由于在固体培养基和液体培养基中产生的次级代谢物的方式不一样,因此有些研究人员以液体培养法为惟一的筛选手段。

2.1.1.3 筛选方案的设计基本上可利用以下三种不同的筛选方法:①、整体生物;②、完整细胞;③、亚细胞制剂。

2.1.2 M选择性分离的原理和方法大多数抗生素均由放线菌产生。

下面介绍放线菌为主的分离方法原理的发展。

选择性分离方法大致可分为五个步骤:①、含M材料的选择;②、材料预处理;③、所需菌种分离;④、菌种培养;⑤、菌种选择和纯化。

以上任何一个阶段都可引人选择压力。

2.1.2.1 含M材料的选择在选择菌种来源时,存在一些选择标准。

对于天然材料,如土壤的选择,来源越是广泛的样品,含有目的类型的M的可能性越大,获得新菌种的可能性越高;另一方面,可寻找已适应相当苛刻的环境压力的M类群。

这种方法已获得某些成功(见表2-1)。

从被污染的实验室培养基中分离出嗜盐菌(Actinopolyspora halophila),从盐场分离出嗜盐链霉菌,说明在富盐环境中存在一类尚待开发的放线菌。

酸性土壤圈的放线菌类群与其紧接下层的中性圈的放线菌类群有很大不同。

因此,也有可能利用同一生态环境内的不同环境条件分离出更多种类的菌株。

自然环境的菌群可因人类的活动而改变。

于土壤中加入去莠津(atrazine)会导致放线菌菌群数量的增加。

如诺卡氏菌属能生长在Carboxanilide杀真菌剂中。