电子书 中医部分 中药学

- 格式:doc

- 大小:89.00 KB

- 文档页数:9

《中药学》完整版电⼦书中药学跳转到:导航, 搜索《中药学》,药学著作。

南京中医学院、江苏中医研究所编。

这是⼀部较系统整理古代中药学的教材。

共分篇。

上篇总论中药简史及炮制、制剂等基本知识。

中篇各论部分收录药约560种,分别介绍其产地、科属、药材、性味、归经、主治、功⽤、古⼈论述等,并各附有⽣药形态图。

下篇附录古代⽂献资料作为参考。

1959年由⼈民卫⽣出版社出版。

中草药药源有植物、动物和矿物,其中以植物药占绝⼤多数,使⽤也更普遍,所以古代相沿把药学叫做“本草”学。

这些药物的应⽤充分反映了中国历史、⽂化、⾃然资源等⽅⾯的若⼲特点,有着独特的理论体系和应⽤形式,所以中国⼈民把它你为“中药”。

⽽“本草”学也相应地称为“中药学”或“中草药学”。

“中草药学”就是专门介绍各种中药的采制、性能、功效及应⽤⽅法等知识的⼀门学科。

⼏千年来,中草药⼀直被中国⼈民⽤作防治疾病的主要⼯具,⽇渐积累宝贵的⽤药知识,并形成⼀整套中药理论体系。

在先秦时期,已有不少关于药物的⽂字记载。

到了东汉末期(公元⼆世纪),中国第⼀部药典--《神农本草经》诞⽣。

本书载药365种,是汉以前药学知识和经验的总结。

书中还简要⽽完备地记述了药学的基本理论。

南北朝时期,雷[学教]着《炮炙论》叙述各种药物通过适宜的炮炙,可以提⾼药效,减轻毒性或烈性,从⽽发展了药物加⼯技术。

梁代陶弘景(公元456--536年)着《神农本草经集注》,对魏晋以来三百余年间药学的发展作了总结,载药达七百种。

⼜创⽤药物按⾃然属性分类的⽅法。

唐代显庆四年(公元659年),李励、苏敬等⼈主持编写了《新修本草》。

全书卷帙浩博,收载中国和外国输⼊药物达844种。

开元年间(公元713--741年),陈藏器编成了《本草拾遗》,书中将各种药物功⽤概括为⼗类,从⽽提出了著名的“⼗剂”,为中药临床分类最早的设想。

宋代本草学,以唐慎微的《经史证类备急本草》最具代表性。

该书收载药物达⼀千四百种。

元代,忽思慧所着《饮膳正要》,总结和发展了饮⾷疗法。

中药学教材电子版介绍中药学是指对中药的研究和应用的学科。

中药学教材是中医药学专业学习的基础教材之一,主要用于引导学生学习中药学的基本理论和知识,掌握中药的标本鉴定、质量评价、生药加工及中药组方等技术和方法。

本文档将从以下几个方面介绍中药学教材的电子版及其优势。

电子版教材的定义电子版教材是指将纸质版教材制作成电子格式的教材,可以在电子设备上阅读和学习。

中药学电子版教材的优势便携性中药学电子版教材可以在多种电子设备上使用,如电脑、平板和手机等。

学生可以根据自己的需求选择合适的设备进行学习,不再受纸质教材的限制,方便携带和随时随地学习。

可搜索性电子版教材可以通过关键词搜索功能快速定位所需内容。

学生可以使用搜索功能,快速找到相关知识点,提高学习效率。

多媒体支持中药学电子版教材可以支持多种多媒体形式,如音频和视频等。

学生可以通过观看视频和听音频的方式学习,更加直观和生动。

更新方便中药学电子版教材可以通过网络进行更新,及时获取最新的知识和内容。

教材作者可以根据最新的研究成果和实践经验,对电子版教材进行修订和更新,保持教材的准确性和实用性。

互动性中药学电子版教材可以与学生进行互动,提供练习题和答案,帮助学生巩固所学知识。

学生可以通过互动功能与教材进行交流和学习,提高学习的积极性和主动性。

如何获取中药学电子版教材获取中药学电子版教材有以下几种方式:1.学校图书馆:学生可以通过学校图书馆借阅或下载相关电子版教材。

2.在线教育平台:许多在线教育平台提供了中药学电子版教材的下载或在线阅读服务。

3.教材出版社网站:一些教材出版社的官方网站上提供了中药学电子版教材的购买或免费下载。

建议学生在获取中药学电子版教材时,确保教材来源可信,以获得准确、完整的教材内容。

结论中药学电子版教材以其便携性、可搜索性、多媒体支持、更新方便和互动性等优势,成为中医药学专业学习的重要工具。

学生可以通过多种方式获取中药学电子版教材,提高学习效率和质量。

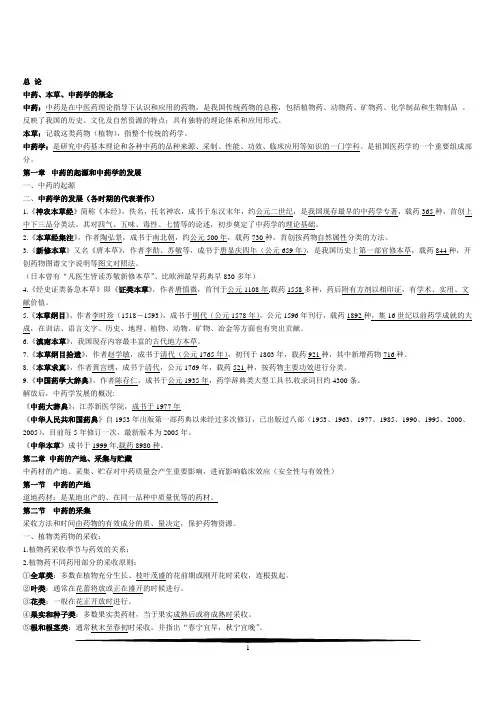

总论中药、本草、中药学的概念中药:中药是在中医药理论指导下认识和应用的药物,是我国传统药物的总称,包括植物药、动物药、矿物药、化学制品和生物制品。

反映了我国的历史、文化及自然资源的特点;具有独特的理论体系和应用形式。

本草:记载这类药物(植物),指整个传统的药学。

中药学:是研究中药基本理论和各种中药的品种来源、采制、性能、功效、临床应用等知识的一门学科。

是祖国医药学的一个重要组成部分。

第一章中药的起源和中药学的发展一、中药的起源二、中药学的发展(各时期的代表著作)1.《神农本草经》简称《本经》,佚名,托名神农,成书于东汉末年,约公元二世纪,是我国现存最早的中药学专著,载药365种,首创上中下三品分类法。

其对四气、五味、毒性、七情等的论述,初步奠定了中药学的理论基础。

2.《本草经集注》,作者陶弘景,成书于南北朝,约公元500年,载药730种,首创按药物自然属性分类的方法。

3.《新修本草》又名《唐本草》,作者李勣、苏敬等,成书于唐显庆四年(公元659年),是我国历史上第一部官修本草,载药844种,开创药物图谱文字说明等图文对照法。

(日本曾有“凡医生皆读苏敬新修本草”、比欧洲最早药典早830多年)4.《经史证类备急本草》即《证类本草》,作者唐慎微,首刊于公元1108年,载药1558多种,药后附有方剂以相印证,有学术、实用、文献价值。

5.《本草纲目》,作者李时珍(1518-1593),成书于明代(公元1578年),公元1596年刊行,载药1892种,集16世纪以前药学成就的大成,在训诂、语言文字、历史、地理、植物、动物、矿物、冶金等方面也有突出贡献。

6.《滇南本草》,我国现存内容最丰富的古代地方本草。

7.《本草纲目拾遗》,作者赵学敏,成书于清代(公元1765年),初刊于1803年,载药921种,其中新增药物716种。

8.《本草求真》,作者黄宫绣,成书于清代,公元1769年,载药521种,按药物主要功效进行分类。

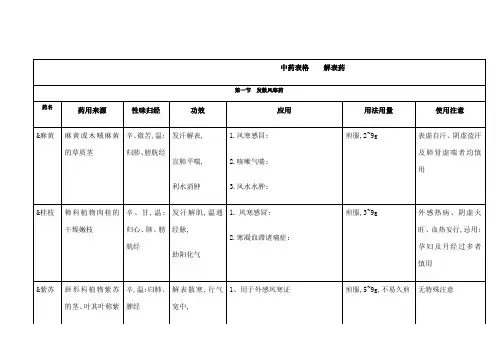

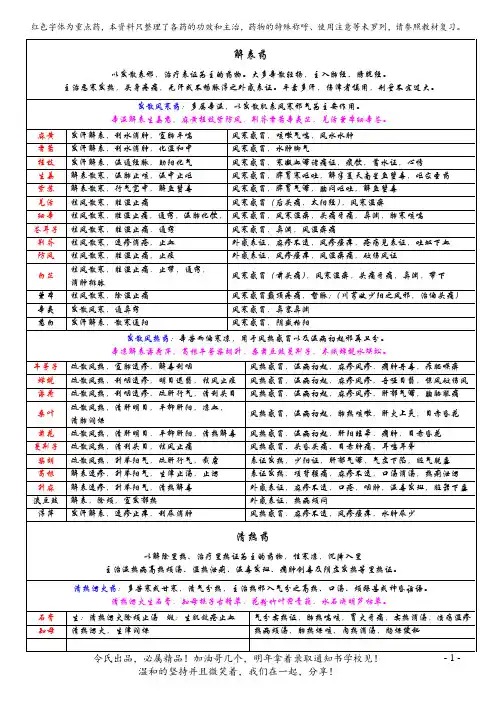

中风口,惊风癫痫破伤风,痰厥眩晕,瘰疬痰核蛇咬惊痫抽搐,风中经络,口,风热头痛,风疹瘙痒,痰核瘰疬药物比较1、麻黄、桂枝、香薷共性:散太阳经之风,发汗解表,利水消肿,风寒表证。

麻黄用于冬季外感,表实无汗,宣肺平喘。

香薷用于夏季外感,表实无汗,祛暑化湿。

桂枝用于有汗无汗均可,温通经脉。

2、桑叶,菊花两者都能清泄肺肝,故外感风热,目赤肿痛常相须为用,肺燥咳嗽用桑叶而非菊花,菊花常于平肝明目。

3、石膏,知母均能清气分火热,知母长于滋阴,用于里热轻津之伤者。

石膏长于清热,用于里热重两津未伤。

4、黄芩,黄连,黄柏三者均能清热燥湿,泻火解毒,黄芩治上焦,偏于泻肺火,又能安胎凉血止血。

黄连治中焦,偏于泻心胃火,除烦止呕。

黄柏治下焦,偏于泻肾火,退虚热。

5、独活,羌活二者散寒除湿,止痛,用于风寒挟湿地表证和风湿痹证。

羌活辛温燥烈,发散强,用于外感风寒之头痛及痹证偏于上半身者。

独活微温,辛散力缓,善驱在里之风寒湿邪,多用于风寒湿痹偏于下半身者。

6、附子,干姜二者均可温中散寒,回阳救逆,常相须为用,回阳救逆附子强于干姜;疏风散寒干姜胜于附子。

7、大蓟,小蓟均能凉血止血,散瘀解毒消痈,利尿,用于血热出血,凉血止血,散瘀解毒消痈大蓟强于小蓟,以吐血咳血及崩漏为佳。

利尿消肿,利湿退黄小蓟强,以血尿、血淋为佳。

8、川芎,丹参川芎,辛温,寒凝血瘀,气滞为好,祛风止痛,善治头痛及风湿痹痛。

丹参,凉血消痈,治热入营血之痈毒。

9、半夏,天南星均为燥湿化痰,温化寒痰之要药。

半夏辛散专走肠胃,止呕,去肠胃湿痰效果好。

天南星温燥性强于半夏,专走经络,主入肝经,善治经络风痰。

10、川贝,浙贝,均能清热化痰,解毒散结,治疗热燥和痈毒,川性凉甘,长于润肺化痰止咳,用于肺阴虚久咳不止。

浙苦寒重,开泻力大,长于清火散结,止咳,用于外感风热或痰火郁结之肺热咳嗽及瘰疬疮痈之症。

11、桑白皮,葶苈子均能泻肺平喘,利水消肿,治疗痰热痈肺,咳嗽喘满及水肿等实证。

演示课件•中药学概述•中草药资源及分类•中药基础理论体系目录•常见方剂与治法解析•临床应用与疗效评价•未来发展与挑战中药学概述中药学定义与特点定义特点中药学历史渊源及发展历史渊源发展历程中药学经历了古代、近代和现代三个发展阶段,不断吸收现代科学技术成果,推动中药学的现代化和国际化。

中药学在现代医学中地位地位作用学习中药学意义与方法意义方法中草药资源及分类中草药资源概述中草药资源的定义01中草药资源的特点02中草药资源的开发利用现状03常见中草药种类及功效如麻黄、桂枝、紫苏等,具有发汗解表、散寒止痛等功效。

如杜仲、黄柏、厚朴等,具有补肾强腰、清热燥湿等功效。

如钩藤、络石藤、忍冬藤等,具有息风止痉、通络止痛等功效。

如石膏、滑石、芒硝等,具有清热泻火、利尿通淋等功效。

草药木本植物药藤本植物药矿物药中草药采集、加工与贮藏方法采集方法根据药用部位和生长发育特点,选择合适的时间和工具进行采集。

加工方法包括清洗、切片、晒干、炒制等步骤,以去除杂质和非药用部分,提高药效。

贮藏方法应存放在干燥、通风、避光的地方,防止受潮、霉变和虫蛀。

中草药资源保护及可持续利用保护措施可持续利用策略中药基础理论体系阴阳平衡中药通过调整人体阴阳平衡来治疗疾病,如寒凉药治热证、温热药治寒证等。

五行养生法根据五行养生法,调和阴阳平衡。

金木水火土,代表不同的体质、脏腑和中药属性。

药物分类中药按阴阳属性分类,如阳性药物多具有发散、上升、温热等作用,阴性药物多具有收敛、下降、寒凉等作用。

阴阳五行理论在中药学中应用经络系统中药归经原理指药物对机体某部分的选择性作用,即某药对某些脏腑经络有特殊的亲和作用。

药物归经根据药物归经原理,将中药分为不同的归经类别,如肝经药、心经药、脾经药等。

脏腑功能可治疗肺虚证、清心药可治疗心火亢盛等。

脏腑经络理论与药物归经原理四气五味升降浮沉药物功效四气五味、升降浮沉等药性理论中药的升降浮沉指药物作用的趋向性,如升阳药可提升阳气、降火药可降火下行等。

第1页:01.绪言第2页:02.总论、第一章:中药知识的..第3页:03.中药学的发展第4页:04.第二章:中药材的品种、产..第5页:05.中药材的储存、中药的炮制..第6页:06.中药的炮制:方法,中药的..第7页:07.中药的性能:概述第8页:08.中药的性能:四气(一)第9页:09.中药的性能:四气(二)、..第10页:10.中药的性能:五味(三)、..第11页:11.中药的性能:归经(二)、..第12页:12.中药的性能:升降浮沉(二..第13页:13.中药的性能:毒性(二)、..第14页:14.中药的应用:中药的配伍(..第15页:15.中药的应用:中药的配伍(..第16页:16.中药的应用:中药的禁忌(..第17页:17.中药的应用:中药的用法、..第18页:18.解表药概述、发散风寒药概述第19页:19.发散风寒药:麻黄、桂枝(..第20页:20.发散风寒药:桂枝(二)、..第21页:21.发散风寒药:香薷荆芥防风..第22页:22.细辛苍耳子辛夷蒿本第23页:23.发散风热:桑叶菊花蝉蜕蔓..第24页:24.葛根(二)柴胡升麻淡豆豉第25页:25.清热泻火:石膏知母第26页:26.芦根天花粉淡竹叶栀子戛火..第27页:27.清火燥湿:黄芩黄莲黄柏龙..第28页:28.清热解毒:金银花连翘板蓝..第29页:29.清热解毒药:鱼腥草蒲公英..第30页:30.山豆根射干马勃白头翁马齿..第31页:31.清热凉血:生地黄玄参牡丹..第32页:32.清虚热:青蒿地骨皮白薇银..第33页:33.泻攻下药概述攻下药:大黄A 第34页:34.攻下药大黄(二)芒硝第35页:35.攻下药番泻叶芦荟,峻下逐..第36页:36.峻下逐水:芜花牵牛子商陆..第37页:37.祛风湿散寒药概述第38页:38祛风湿散寒药:独活威灵仙川..第39页:39.祛风湿清热药:防己秦艽络..第40页:40.祛风湿强筋骨:五加皮桑寄..第41页:41.化湿药:苍术厚朴广藿香佩..第42页:42.利水退肿药:茯苓猪苓泽泻..第43页:43.意苡仁B利尿通淋药:车前..第44页:44.利水退黄药:茵陈蒿金钱草..第45页:45.温里药:附子干姜肉桂吴茱萸第46页:46.小茴香丁香高良姜花椒胡椒..第47页:47.行气药:青皮枳实木香沉香..第48页:48.行气药:薤白柿蒂消食药概..第49页:49.消食药:莱菔子、鸡内金、..第50页:50.驱虫药:鹤草芽槟榔雷丸鹤..第51页:51.凉血止血药概述及药:大蓟..第52页:52.化瘀止血药:茜草蒲黄五灵..第53页:53.活血止痛药:延胡索郁金姜..第54页:54.活血调经药概述及药:丹参..第55页:55.活血疗伤药概述及药:土鳖..第56页:56.化痰药概述及药:半夏第57页:57.化痰药:天南星禹白附白芥..第58页:58.化痰药:川贝母浙贝母瓜蒌..第59页:59.止咳平喘药概述及药:苦杏..第60页:60.止咳平喘药:批把叶桑白皮..第61页:61.安神药概述及药:酸枣仁柏..第62页:62.安神药:朱砂磁石龙骨琥珀第63页:63.平肝潜阳药概述及药:石决..第64页:64.平肝潜阳药:牡蛎代赭石刺..第65页:65.息风止痉药:牛黄钩藤地龙..第66页:66.开窍药概述及药:麝香冰片..第67页:67.补虚药概述、补气药概述及..第68页:68.补气药:人参(二)西洋参..第69页:69.补气药:白术山药白扁豆甘草第70页:70.补气药:大枣蜂蜜饴糖。

中药学pdf

中药学pdf

一、中药的性质

1.中药的种类:中药的种类很多,主要分为植物药和动物药,还包括矿物药,发酵药及其他药物。

2.药物来源:中药材大多收集于天然界,比如植物药从植物体,流质或矿物中收集,动物药从动物体或动物制品中获得,其他药物来源包括

发酵药物、微生物及新技术合成的药。

3.药物的生产:中药打碎炮制、浸泡发酵、蒸馏提取、熬制分离等传统工艺生产,也有新型工艺获得现代中药。

二、中药成份

1.植物药:主要含有甙类、皂质素、黄酮类、挥发油、微量元素、醇油、糖苷类、维生素及矿物质等。

2.动物药:主要由脏器(肝脏、细胞、腺体)、腺体制品(皮毛、血清、血液)等构成。

3.矿物药:包括软骨石、钙化物、碳酸钙、硅矿物、硼矿物、硫矿物及

硫酸盐等。

4.其他药物:包括发酵药物、微生物及新技术合成的药物等。

三、中药的功效

1.主治病症:中药的功效多样,基本上可以被应用在所有的疾病中,包括抗炎、抗菌、抗病毒、抗变态反应、抗结缔组织病、消炎、止血、补血、止泻、安神、镇咳、消热、抗癌等。

2.调节机体免疫功能:中药中的活性物质可以提高机体免疫能力,促进细胞免疫反应,提高机体抵抗力,预防疾病发生。

3.脱病恢复:中药具有调节机体内环境、消毒杀菌和促进伤口愈合的功效,可以促进生理功能的恢复,对慢性病和重症病人有很好的保健作用。

4.防治病毒:中药可以抑制和杀灭病毒,抑制它们的复制,且没有副作用,当细菌对常用细菌药物产生耐药性时,中药也可以起到防治病毒的作用。

电子书中医部分中药学集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#第三篇中药学中药的性能●归经:归经是指药物对于机体某部分的选择性作用,即某药物对某些脏腑经络有特殊的亲和作用,因而对这些部位的病变起着主要或特殊的治疗作用(执业2001);如紫苏能解表散寒、行气宽中、解鱼蟹毒,归肺脾经(助理2001/2003),蝉蜕能治疗风热感冒、急慢惊风,归肺肝经(助理2000)。

●升降浮沉:药性升浮一般主上行向外,多为具有升阳、开窍、祛风、散寒、解表、透疹、涌吐等功效的中药(执业2005);药性沉降一般主下行向内,多为具有潜阳、平喘、利水、止呕、通便、清热、利尿、安神、熄风、消积、补虚、止血、敛汗等功效的中药(助理2006)。

中药的配伍●中药配伍的内容⏹相须即性能功效相类似的中药配伍使用,可以增强其原有疗效,如全蝎、蜈蚣同用,能明显增强止痉定搐的作用(助理2001/2003)。

⏹相畏即一种中药的毒烈之性或不良反应能被另一种中药减轻或消除(执业2006)。

如生半夏的毒烈性能被生姜减轻或消除,故谓生半夏畏生姜(执业2001)。

⏹相反即两药合用,能产生毒性反应或不良反应。

如甘草反甘遂大戟、海藻、芫花(助理2002/2004)。

中药的用药禁忌●十八反的内容甘草反海藻、大戟、甘遂、芫花;乌头(川乌、草乌、附子)反半夏、瓜蒌(瓜蒌壳、瓜蒌仁、瓜蒌根)、贝母(川贝母、浙贝母)、白蔹、白及;藜芦反人参、南沙参、丹参、玄参、苦参、细辛、芍药(白芍、赤芍)(执业2001/2002/2003,助理2002/2004)。

●十九畏的内容硫黄畏朴硝;水银畏砒霜;狼毒畏密陀僧;巴豆畏牵牛子(执业2002/2003/2004/2006)。

中药的剂量与用法●包煎有毛,易刺激咽喉的中药,如旋覆花、辛夷(执业2004/2005),再如气腥臭、易碎之五灵脂(执业2005)。

解表药●解表药的功效和应用:解表药多具有辛味(执业2002/2004)。

第三篇中药学中药的性能●归经:归经是指药物对于机体某部分的选择性作用,即某药物对某些脏腑经络有特殊的亲和作用,因而对这些部位的病变起着主要或特殊的治疗作用(执业2001);如紫苏能解表散寒、行气宽中、解鱼蟹毒,归肺脾经(助理2001/2003),蝉蜕能治疗风热感冒、急慢惊风,归肺肝经(助理2000)。

●升降浮沉:药性升浮一般主上行向外,多为具有升阳、开窍、祛风、散寒、解表、透疹、涌吐等功效的中药(执业2005);药性沉降一般主下行向内,多为具有潜阳、平喘、利水、止呕、通便、清热、利尿、安神、熄风、消积、补虚、止血、敛汗等功效的中药(助理2006)。

中药的配伍●中药配伍的内容⏹相须即性能功效相类似的中药配伍使用,可以增强其原有疗效,如全蝎、蜈蚣同用,能明显增强止痉定搐的作用(助理2001/2003)。

⏹相畏即一种中药的毒烈之性或不良反应能被另一种中药减轻或消除(执业2006)。

如生半夏的毒烈性能被生姜减轻或消除,故谓生半夏畏生姜(执业2001)。

⏹相反即两药合用,能产生毒性反应或不良反应。

如甘草反甘遂大戟、海藻、芫花(助理2002/2004)。

中药的用药禁忌●十八反的内容甘草反海藻、大戟、甘遂、芫花;乌头(川乌、草乌、附子)反半夏、瓜蒌(瓜蒌壳、瓜蒌仁、瓜蒌根)、贝母(川贝母、浙贝母)、白蔹、白及;藜芦反人参、南沙参、丹参、玄参、苦参、细辛、芍药(白芍、赤芍)(执业2001/2002/2003,助理2002/2004)。

●十九畏的内容硫黄畏朴硝;水银畏砒霜;狼毒畏密陀僧;巴豆畏牵牛子(执业2002/2003/2004/2006)。

/fudao中药的剂量与用法●包煎有毛,易刺激咽喉的中药,如旋覆花、辛夷(执业2004/2005),再如气腥臭、易碎之五灵脂(执业2005)。

解表药●解表药的功效和应用:解表药多具有辛味(执业2002/2004)。

⏹麻黄--发汗解表:用于外感风寒表实无汗证;止咳平喘:用于多种喘咳:用于风寒外束之喘咳;用于热邪壅肺之喘咳;用于寒饮内停之喘咳;利水消肿,用于水肿、小便不利兼表证者(执业2001/2005,助理2002/2004)。

⏹桂枝--发汗解表:用于外感风寒表实无汗、表虚有汗。

本品发汗力缓,无论表有汗,还是表实无汗皆可应用;温经通阳:用于风寒湿痹证;用于心阳虚之心动悸、脉结代;用于经寒血滞之月经不调、痛经、经闭、少腹痛等;用于胸痹;用于中焦虚寒之腹痛(执业2005/2006,助理2001/2003)。

⏹紫苏--辛、温。

归肺、脾经(助理2001/2003/2005/2006)。

⏹荆芥--祛风解表:用于外感表证。

本品药性平和,微温不烈,故风寒、风热表证皆可应用;透疹止痒:用于麻疹⏹白芷--擅治阳明经头痛(助理2005)。

并能够燥湿止带(执业2002/2003/2004)。

⏹香薷--发汗解表,化湿和中用于夏季乘凉,过食生冷,外感风寒内伤暑湿之恶寒、发热、头痛、无汗、呕吐、腹泻等;利水消肿,用于水肿、小便不利(执业2001/2002/2004)。

⏹苍耳子--散风除湿,通窍止痛。

用于风寒头痛、鼻渊头痛;风湿痹痛(助理2001/2003)⏹细辛--解表散寒,祛风止痛,通窍,温肺化饮。

用于风寒感冒、头痛、牙痛、风湿痹痛鼻渊、肺寒咳喘(执业2002/2003/2004,助理2001/2003)。

⏹薄荷--疏散风热:用于风热表证及温病初起;清利头目利咽:用于风热上攻之头痛、目赤、咽喉肿痛;透疹解毒:用于麻疹不透、风疹瘙痒;疏肝解郁:用于肝郁气滞之胸闷胁痛。

(执业2005/2006,助理2002/2004)。

⏹蝉蜕--归肺、肝经(执业2001,助理2000)。

⏹牛蒡子--疏散风热:用于风热表证;解毒透疹:用于麻疹初期,疹出不畅及风疹瘙痒等证;利咽消肿:用于风热或热毒上攻咽喉肿痛;用于痈疮肿毒、痄腮喉痹。

(执业2002/2004,助理2000)。

⏹葛根--发表解肌:用于外感发热,头痛,无汗,项背强痛(执业2002/2003/2004);葛根退热生津宜生用,升阳止泻宜煨用(助理2005)。

/fudao⏹蔓荆子--疏散风热,清利头目:用于外感风热之头昏头痛及偏头痛;用于风热上扰之目昏或目赤肿痛、多泪;祛风湿:用于风湿痹痛,筋脉拘急。

(执业2000、助理2001/2003)。

清热药●清热药的功效和应用⏹清热泻火药◆石膏--辛、甘,大寒,归肺、胃经(执业2002/2004)清热泻火,除烦止渴:用于气分实热证,身热、口渴、汗出、脉洪大;用于气血两燔之发斑发疹;用于肺热喘咳痰稠、发热、气喘;用于胃火牙痛、头痛;收湿敛疮(煅):用于水火烫伤、疮疡溃后不敛、湿疹。

煅石膏研末外用(执业2001,助理2005)。

◆知母--苦、甘,寒,归肺、胃、肾经(执2002/2003/2004);清热泻火:用于气分实热证,身热、口渴、汗出、脉洪大;用于肺热喘咳;滋阴润燥:用于阴虚燥咳;用于肝肾阴虚,阴虚火旺之骨蒸潮热、盗汗、心烦等证;用于消渴症(助理2001/2003)。

◆栀子--泻火除烦:用于热病心烦、郁闷、躁扰不宁、高热等证。

本品善泻三焦之火,尤善清心火,为治热病烦闷之要药;清热利湿:用于湿热黄疸;凉血解毒:用于血热妄行之出血;消肿止痛:用于疮疡肿毒,跌打损伤(执业2000/2006,助理2000)。

◆夏枯草--清肝火:用于肝火上炎之目赤肿痛,头痛眩晕;用于肝阴不足之目珠疼痛;散郁结:用于痰火郁结之瘿瘤瘰疬(执业2000,助理2000)。

◆芦根--清热生津:用于热病伤津之烦热口渴;用于肺热咳嗽及肺痈咳吐脓痰;除烦止呕:用于胃热呕吐;利尿,用于热淋涩痛(执业2000/2001/2005,助理2000/2002)。

⏹清热燥湿药◆黄芩--清热燥湿用于湿热所致湿温、黄疸、泄痢、热淋等各种病证。

本品善清中上焦湿热,尤善清上焦肺火;泻火解毒用于肺热咳嗽;用于热病烦渴、面赤便秘;用于痈疮肿毒、咽喉肿痛;用于邪在少阳,寒热往来;凉血止血用于血热出血;清热安胎用于胎热不安(助理2002/2004/2006)。

◆黄芩、黄连与黄柏的不同点:黄芩长于清上焦湿热而泻肺火,用于肺热咳嗽,还具有止血,清热安胎作用,用于吐及热病心烦;黄柏长于清下焦湿热而泻肾火,用于湿热下注之带下、湿热淋、足膝肿痛等证,还具有退虚热作用,用于阴虚发热(执业2002/2003/2004,助理2006)。

⏹清热解毒药◆金银花--清热解毒:用于外感风热,温病初起,发热而微恶寒者;热入营血证;痈肿疔疮、肠痈、肺痈;热毒血痢(助理2002/2004)。

/fudao◆大青叶==清热解毒,凉血消斑。

用于外感风热,温病初起;用于热入营血之发斑、神昏、壮热、烦躁等证;用于血热毒盛之丹毒、痄腮、喉痹、口疮、咽喉肿痛、痈疮肿毒等证(助理2002/2004)。

◆鱼腥草--清热解毒,消痈排脓:用于肺痈咳吐脓血。

为治肺痈之要药;用于肺热咳嗽;用于热毒疮疡;利尿通淋:用于湿热淋证(助理2002/2004)。

◆射干--清热解毒,祛痰利咽;用于咽喉肿痛;用于痰盛之喘咳(执业2002/2003/2004,助理2002/2004)。

◆贯众--清热解毒:用于风热感冒,温毒发斑;凉血止血:用于血热出血;杀虫,用于治疗虫疾(执业2002/2004,助理2000)。

◆穿心莲--清热解毒,燥湿(执业2000,助理2001/2003)。

⏹清热凉血药◆生地黄--性味归经:甘、苦,寒。

归心、肝、肾经(执业2003);用于血热妄行之吐血、尿血、出血(执业2003)。

◆玄参--清热凉血:用于邪热入营之身热夜甚,心烦口渴;用于热陷心包之神昏谵语;用于温病气血两燔之发斑、发疹;养阴生津:用于热病伤阴之口渴便秘;用于消渴证;用于痨嗽咳血、骨蒸痨热;解毒散结:用于痈疮肿毒、瘰疬痰核、脱疽、咽喉肿痛等证(执业2005,助理2001/2002/2003/2004)。

泻下药●攻下药⏹大黄--苦,寒。

归脾、胃、大肠、肝、心经(助理2002)。

泻下攻积:大黄苦寒沉降,有较好的泻下作用,用于肠道积滞,大便秘结,为治积滞便秘的要药,尤以热结便秘为宜。

用于热结便秘;用于冷积便秘;用于湿热痢疾初起;用于食积腹痛,泻而不爽;清热泻火:用于火热上攻之目赤肿痛,牙龈肿痛;用于血热妄行之吐血衄血;解毒:用于痈疮肿毒;用于肠痈腹痛;用于水火烫伤;活血化瘀:用于瘀血之产后腹痛、恶露不尽、跌打损伤等证;清热燥湿:用于湿热黄疸、湿热淋证(执业2000,助理2001/2003)。

⏹芒硝--泻下软坚:用于热结便秘;清热:用于咽喉肿痛、口舌生疮;用于目赤肿痛;用于乳痈初起(可回乳)(助理2005)。

⏹攻下药比较:大黄泻下用生,止血用大黄炭(助理2005);芦荟不入汤剂,入丸散服,具有泻下,清肝,杀虫功效(执业2005)。

●润下药⏹郁李仁--润肠通便,利水消肿,用于肠燥便秘、水肿、脚气水肿(执业2000/2001)。

●峻下逐水药⏹甘遂--泻水逐饮,用于水肿、胸水、腹水;消肿散结,用于痈疮肿毒,风痰癫痫(执业2002/2003/2004,助理2002/2004)。

/fudao⏹甘遂巴豆:甘遂有效成分不溶于水,宜入丸散。

内服醋制用,以减低毒性,生品只供外用(助理2002);巴豆入丸散,多制成霜剂,以减低毒性(助理2005/2006)。

⏹独活--祛风湿,止痹痛:用于风寒湿痹证。

性善下行,主入足少阴肾经,故尤宜治下半身的风湿痹痛;解表:用于风寒挟湿的表证(执业2002/2003/2004,助理2002/2004/2005)。

⏹木瓜--舒筋活络:用于风湿痹证、筋脉拘急、脚气肿痛。

本品味酸入肝经,益筋和血,善于舒筋活络,尤治筋脉拘急,为治筋脉拘急之要药;化湿和胃:用于吐泻转筋(助理2001/2003)。

⏹威灵仙--祛风湿,通经络,止痹痛:用于风湿痹痛、肢体麻木。

治游走性关节疼痛尤为适宜;治骨哽:用于诸骨哽咽(执业2006,助理2005)。

⏹防己--祛风湿止痹痛,用于风湿痹证。

本品性寒,尤适用于湿热痹证;利水消肿,用于水肿、腹水、痰饮(助理2002/2004)。

⏹五加皮--祛风湿、强筋骨:用于风湿痹证,筋脉拘急。

用于肝肾不足之腰膝酸软,下肢痿弱,小儿行迟;利尿,用于水肿、小便不利(执业2002/2003/2004)。

⏹狗脊--祛风湿,补肝肾,强腰膝(执业2006,助理2001/2002/2003)。

⏹桑寄生与五加皮性能功用的相同点与不同点:相同点:二者均具有祛风湿,补肝肾,强筋骨的功效,用于风湿痹证,腰膝酸痛,筋骨无力(执业2006);不同点:桑寄生兼具安胎功效,用于胎动不安,胎漏下血;五加皮兼具利水作用,用于水肿、小便不利(执业2000)。

化湿药●化湿药的功效和应用⏹苍术--燥湿健脾;祛风湿;明目:用于夜盲症及眼目昏涩(执业2001/2005)。