中国政法大学本科生民法课件

- 格式:ppt

- 大小:1.83 MB

- 文档页数:271

第一讲民法概论——走近民法一、民法的意义(一)什么是“法”及其合理性分析•规范性权利义务•意志性团体国家•强制性责任惩罚•不可选择性个体(二)市民社会与政治国家1.人类社会的不同领域早期:家庭、市民社会与政治国家现代:市民社会政治国家2.市民社会(1)含义:市民社会是“私人利益体系”或特殊私人利益关系的总和,它包括了除政治国家以外的一切领域。

(马克思)(2)特征契约精神、主体地位平等、意思自治、权利本位3.二者关系(1)基础保障(2)支配强制服从(3)平等自由自治(三)公法与私法1.分类标准(1)利益说:公共利益与私人利益(2)隶属说:主体之间是否有隶属关系(3)主体说:主体性质2.私法:市民社会的规则“法无禁止即自由”3.公法:政治国家的规则“法无规定不可为”4.二者比较(1)平等与服从(2)权利与权力(3)义务与职责(四)民法的意义1.市民社会的法私法2.权利法权利与义务3.民法是调整人身关系和财产关系的法调整对象人身财产4.民法是调整型部门法保护型调整型(五)民法的体系1. 主体人身财产2.民法总论体系(1)概述(2)民事法律关系(3)民事主体(4)民事法律行为(5)代理(6)时效与期间二、民法的语源(一)罗马法市民法 ius civile 罗马市民适用万民法 ius gentium 外省人、外国人适用(二)中世纪市民法与教会法(ius canonicum)(三)法国大革命后市民公民(四)日本中国“民”法误译?还是匠心独具?三、民法的分类(一)广义民法与狭义民法分类标准:范围大小是否包括商法民商合一民商分立广义:所有私法;狭义:不包括商法(二)形式民法与实质民法标准:是否以法典形式表现形式民法:民法典实质民法:所有私法四、民法的调整对象《民法通则》第2条规定:“中华人民共和国民法调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系。

(一)平等主体1.私法主体生而平等2.自由、自治3.契约精神4.法律认可(二)人身关系1.成为“人”的条件人格身份2.人身关系的含义人格关系和身份关系自然人基于人格与身份而形成的相互关系法律调整与人身关系3.人格关系(1)人格:自然人主体性的要素(2)人格要素:物质要素与精神要素物质要素:生命、身体、健康精神要素:姓名、肖像、自由、名誉、隐私(3)人格的历史演变(4)人格固有性:不得抛弃、转让、剥夺4.身份关系(1)身份(2)社会意义:个人在群体、社会关系中的资格或地位(3)民法上的身份:有特定法律意义的个人与他人的关系;由不平等到平等的发展;配偶、亲属5.人格与身份个体性←→群体性绝对性←→相对性同质性←→差别性固有性←→可变性(三)财产关系1.财产关系的含义基于财产而形成的相互关系以财产为客体?2.财产的意义(1)经济资源在法律上的表现a.经济学语境:有用性稀缺性b.法律语境:价值归属(2)财产的要件有用;使用价值;稀缺性;交换价值;可支配性;不以有体为限;人体;可脱离部分;不影响正常机能;尸体3.财产关系的种类(1)静态财产关系与动态财产关系权利归属权利变动物权债权(2)商业财产关系与非商业财产关系营利性(3)有偿财产关系与无偿财产关系(4)有形财产关系与无形财产关系(5)纯粹的财产关系与人身相关的财产关系补:市民社会的交往:一、人格作为基础二、产生身份关系三、物质交往是实质内容影响社会关系的手段和方式(二)民法的调整方法1.事前调整与事后调整事前调整←→事后调整塑造社会关系←→恢复社会关系定分←→止争立法者的意图←→法的适用理想模式←→现实状况2.事前调整(1)主体(2)客体(3)行为模式权利义务3.事后调整目的:恢复方式:民事责任(三)民法调整方法与刑法调整方法第二讲民事法律关系一、民事法律关系的概念和特征(一)民事关系市民社会中各个主体之间形成的平等的社会关系。

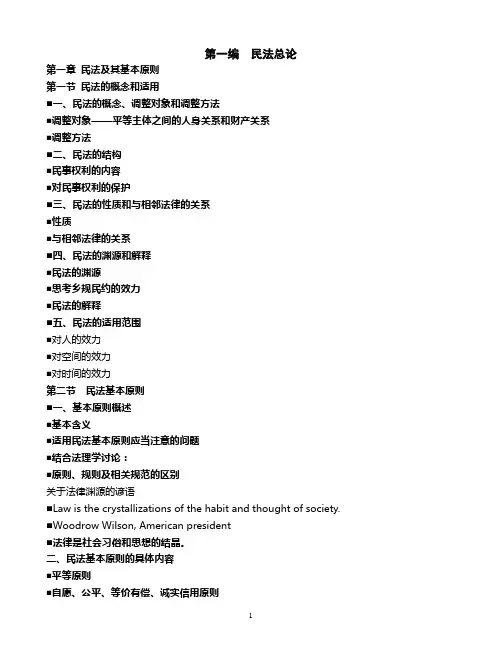

第一编民法总论第一章民法及其基本原则第一节民法的概念和适用⏹一、民法的概念、调整对象和调整方法⏹调整对象——平等主体之间的人身关系和财产关系⏹调整方法⏹二、民法的结构⏹民事权利的内容⏹对民事权利的保护⏹三、民法的性质和与相邻法律的关系⏹性质⏹与相邻法律的关系⏹四、民法的渊源和解释⏹民法的渊源⏹思考乡规民约的效力⏹民法的解释⏹五、民法的适用范围⏹对人的效力⏹对空间的效力⏹对时间的效力第二节民法基本原则⏹一、基本原则概述⏹基本含义⏹适用民法基本原则应当注意的问题⏹结合法理学讨论:⏹原则、规则及相关规范的区别关于法律渊源的谚语⏹Law is the crystallizations of the habit and thought of society.⏹Woodrow Wilson, American president⏹法律是社会习俗和思想的结晶。

二、民法基本原则的具体内容⏹平等原则⏹自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则⏹保护民事主体合法权益原则⏹遵守法律和国家政策原则⏹维护国家和社会公共利益原则公序良俗原则:泸州二奶案⏹遗赠人黄某与被上诉人蒋某系夫妻关系,1996年起,黄某与上诉人张某开始同居生活,2001年4月,黄立下遗嘱,将其财产赠与张某。

黄某去世后,张某要求蒋某交付遗赠财产遭拒绝,张遂起诉至人民法院。

法院审理认为,‚本案中遗赠人黄某所立遗嘱内容违反法律和社会公共利益……因为黄某与上诉人张某长期非法同居,黄某在病重期间所立遗嘱违反法律规定,其内容和目的违反法律和社会公共利益……根据《民法通则》第7条‘民事活动应当尊重社会公德,不得损害社会条之规定,认定该遗嘱无效。

法院驳回张某的起诉。

第二章民事法律关系本章学习目标⏹掌握民事法律关系概念及其特征⏹掌握民事法律关系的要素构成⏹了解民事法律事实及其意义第一节民事法律关系概述⏹一、民事法律关系的概念和特征⏹(一)民事法律关系的概念⏹(二)民事法律关系的特征二、民事法律关系的分类⏹(一)人身关系和财产关系⏹(二)绝对法律关系和相对法律关系⏹(三)调整性民事关系与保护性民事关系⏹(四)主民事关系和从民事关系参考案例⏹某甲有一套房屋,将其出租给某乙使用。

第一编民法总论第一章民事法律关系一、民事法律关系的概念与要素(一)民事法律关系的概念民事法律关系,是由民事法律规范调整所形成的以民事权力和民事义务为核心的社会关系,是民法调整的平等主体之间的财产关系和人生关系在法律上的体现。

(二)民事法律关系的要素民事法律关系包括主体、内容和客体三个要素。

1.民事法律关系主体(1)民事法律关系主体简称民事主体,是指参加民事法律关系,享受民事权利并承担民事义务的人。

(2)是否能够成为民事主体的关键是法律是否赋予其民事权利能力(3)现代社会民事主体主要有两大类,即:自然人、法人。

合伙、个人独资企业等其他组织要么作为自然人的特殊形态要么作为法人的组成部分,不具有独立的主体资格因为它们不能承担独立的责任。

国家在参加民事法律关系时是作为法人的特殊形态的,因此也是民事主体。

2.民事法律关系客体(1)民事法律关系的客体是民事主体的权利和义务所指向的对象。

(2)民事权利和民事义务如果没有具体的对象,就将无法落实。

(3)民事法律关系的客体主要有五类,即物、行为、智力成果、人身利益和权利。

其中,物主要是物权法律关系的客体,例如所有权、用益物权法律关系的客体一般仅限于物;担保物权法律关系的客体一般也是物,但不限于物,还包括权利,如国有土地使用权抵押等。

债权法律关系的客体是行为。

人身法律关系的客体是人身利益。

知识产权法律关系的客体是智力成果。

3.民事法律关系的内容民事法律关系的内容,是指民事法律关系的主体享受的民事权利和承担的民事义务以及救济民事权利而法律设定的民事责任。

权利义务责任民法作为私法以权利为本位,其目的乃在于赋予民事主体以权利并对其提高充分的保护;但是为了保护民事主体以权利就必须赋予主体之外的其他人以义务,对于相对权来说是积极履行的义务,对于绝对权来说是消极的不作为义务(即不干涉权利人行使其权利),故对义务的规定是法律不得以而为之,不是法律的终极目的;若所有的义务人都履行了其义务权利人的权利固然得到了维护,但是若有人竟然违反义务权利人的权利就会受到损害,此时法律必须提供救济,其手段便是让违反义务之人承担不利之后果,即为民事责任,故民事责任产生的原因是违反义务侵害到权利,而其目的则在于对权利进行救济。