崤之战总结

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:7

殽之战文言知识点总结一、殽之战的历史背景殽之战发生在中国春秋时期,是当时两大霸主齐国和晋国之间的一场战争。

在这之前,齐国和晋国一直都是春秋时期的强国之一,两国互有攻伐之事,但一直没有形成明显的多年持续战争。

然而,随着时间的推移,两国之间的矛盾不断加剧,最终导致了殽之战的爆发。

春秋时期是一个诸侯割据的时代,齐国和晋国都是有着相当强大势力的诸侯国。

在这个时期,一些强国如齐国、晋国等地因为地理位置的关系,对周边的小国进行侵略,以获得更多的土地和资源。

齐国位于今天的山东半岛,而晋国则位于今天的山西一带。

齐国因为地处黄海之滨,而且土地肥沃,资源丰富,一直想要夺取晋国的土地,将自己的国土扩大。

而晋国则希望能够保持自己的疆土,不被其他国家入侵。

此外,齐国和晋国之间还存在着一些其它的政治、经济、民族和地缘的矛盾。

这些矛盾的存在导致了两国之间的紧张局势不断加剧,最终在公元前425年爆发了殽之战。

二、殽之战的战争原因殽之战的爆发,有着较为复杂的原因。

首先是地缘因素。

齐国和晋国分别占据了中国东部和中部的重要地理位置,他们之间的领土接壤,实力相当,不乏战争的动机。

其次是政治原因。

当时,齐国国君齐景公因为晋国的侵略行为而感到不满,自然希望通过一场战争来解决与晋国之间的矛盾。

再者,经济和资源原因也是殽之战爆发的原因之一。

齐国和晋国都是以农业为主的国家,土地资源的争夺一直是两国之间矛盾的源头之一。

而且晋国以铁冶炼出名,齐国主要依赖晋国的铁资源。

最后,是民族与文化因素。

齐国和晋国的民族、文化差异分别属于东夷与中夷,彼此之间的矛盾也助长了战争的爆发。

三、殽之战的战役过程殽之战是一场持续时间较短但非常激烈的战役。

战役的主要地点是发生在齐国境内的寿张(今山东临沂市沂水县西)境内的殽城。

这座城池地势险要,易守难攻。

晋国决定以守方方式后方的城池,采取固若金汤之势,等待齐国主力来攻。

而齐国则派出大军前往晋国边境,准备发起进攻。

因此,殽之战的开战地点在齐国境内的殽城。

读《秦晋殽之战》有感(精选5篇)第一篇:读《秦晋殽之战》有感我觉得,读了古文之后,首要任务就是要读懂,即会翻译。

通过阅读注释,查找工具书,我得知:《秦晋殽之战》讲述了春秋时期秦晋之间一场争夺中原霸权的战争。

当时晋文公郑文公相继去世,秦穆公为了争霸,不听老臣蹇叔的意见,悍然出兵袭郑。

郑爱国商人弦高知道后,一方面犒劳秦师,暗示郑国已有准备,一方面送信回郑,致使秦军无功而返,在班师回朝的路上发生了晋人截击秦军的殽之战。

读了这篇文言文,我最深的感悟就是:君主一定要重视贤臣的进谏,否则后果不堪设想。

秦穆公为了树立秦国的霸权地位,不顾蹇叔的劝阻而出征,结果不但没有收到成效,还劳民伤财,使普通的百姓遭受了一定的损失。

这种事例在历史上并不算少见。

比如在我曾经学过的《扁鹊见蔡桓公》中,扁鹊对蔡桓公进行了3次劝告:“疾在腠理,汤熨之所及也”“在肌肤,针石之所及也”“在肠胃,火齐之所及也”但是蔡桓公并没有理会他,居然还把他的忠诚进谏说成是“医之好治不病以为功”。

结果最后他感到不适的时候,疾病已经深入骨髓,不久就死去了。

从这些事例中,我感到古代部分君主的昏庸无知。

他们不听忠臣的进谏,一意孤行,最后吃到了苦果子。

同时我认为我们现在应该汲取古人的教训,对别人的意见一定要认真考虑,正确的意见要采纳,努力改正自身的不足,才能不让自己在错误的道路上越走越远,让自己的人生变得更加顺利。

第二篇:秦晋殽之战原文及翻译导语:文章记述了秦晋两个大国之间的一场争夺中原霸权的战争。

城濮之战后,晋国一举奠定了它的霸主地位。

秦国不甘心株守于西北一隅,趁着晋文公去世,就出兵越过晋境去远袭郑国,结果被晋国在殽地出击打败。

本篇整地记叙了这次战役中秦、晋、郑三方的一些重大史实。

下面是小编整理的秦晋殽之战原文及翻译。

欢迎大家阅读。

【原文】冬,晋文公卒。

庚辰,将殡于曲沃。

出绛,柩有声如牛。

卜偃使大夫拜,曰:“君命大事;将有西师过轶我,击之,必大捷焉。

”杞子自郑使告于秦曰:“郑人使我掌其北门之管,若潜师以来,国可得也。

崤之战知识点总结崤之战是中国历史上的一场重要战役,发生在公元前293年,是战国时期秦国与齐国之间的一次大规模军事冲突。

本文将对崤之战的背景、战争经过和影响进行详细总结。

背景:战国时期是中国历史上政治分裂最严重的一个时期之一,各个诸侯国争夺霸权。

秦国和齐国都是当时实力强大的国家,两国之间存在着长期的领土争夺和势力扩张。

在崤之战之前,秦国已经先后征服了韩国、赵国和魏国等周边国家,势力急剧扩张,而齐国还是一个相对独立和强大的国家。

双方实力的悬殊导致了战争的爆发。

战争经过:崤之战发生在今天的陕西省咸阳市周边地区。

秦国的主要指挥官是白起,齐国的主要指挥官是田单。

双方在崤山地区展开了一场激烈的战争。

崤之战可以分为三个阶段:第一阶段是秦军攻势猛烈,秦军利用优势兵力快速推进,占领了齐军的大片领土。

第二阶段是齐国反击,田单采取了较为灵活的战术,在山林地带进行游击战,使秦军陷入被动。

第三阶段是秦国最后的反攻,白起利用秦军的精锐部队,突破了齐国的防线,最终将其击败。

崤之战是一场血腥而残酷的战役,双方都付出了巨大的牺牲。

最后,秦军凭借更强大的实力和白起的出色指挥,取得了胜利,齐军大败。

影响:崤之战对中国历史产生了广泛的影响。

首先,崤之战标志着齐国在政治上的衰落。

齐国在战国时期一度是中国最强大的国家之一,但在崤之战后,齐国失去了对秦国的抵抗能力,逐渐沦为秦国的附庸。

其次,崤之战加速了秦国统一中国的进程。

秦国利用胜利后获得的优势地位,进一步征服了其他的诸侯国,最终在公元前221年完成了对中国大陆的统一,建立起了全国性的中央集权政权。

最后,崤之战也对秦国自身产生了重要影响。

秦国在战争中展现出了强大的实力和军事优势,白起的指挥才能也得到了充分展示。

这为秦始皇将白起任命为将军奠定了基础,白起成为了秦国统一中国过程中的重要将领之一综上所述,崤之战是中国历史上一场重要的战役,对战国时期和秦国统一中国具有深远的影响。

这场战役不仅改变了中国政治格局,也塑造了白起的英雄形象。

高三语文下册《秦晋殽之战》知识点高三语文下册《秦晋殽之战》知识点【原文欣赏】《秦晋殽之战》冬,晋文公卒.庚辰,将殡于曲沃;出绛,柩有声如牛。

卜偃使大夫拜,曰:“君命大事:将有西师过轶我;击之,必大捷焉.”杞子自郑使告于秦曰:“郑人使我掌其北门之管,若潜师以来,国可得也.”穆公访诸蹇叔。

蹇叔曰:“劳师以袭远,非所闻也。

师劳力竭,远主备之,无乃不可乎?师之所为,郑必知之,勤而无所,必有悖心。

且行千里,其谁不知?”公辞焉.召孟明、西乞、白乙,使出师于东门之外.蹇叔哭之,曰:“孟子!吾见师之出而不见其入也!”公使谓之曰:“尔何知!中寿,尔墓之木拱矣!”蹇叔之子与师,哭而送之曰:“晋人御师必于肴。

肴有二陵焉:其南陵,夏后皋之墓也;其北陵,文王之所辟风雨也。

必死是间,余收尔骨焉。

”秦师遂东。

三十三年春,秦师过周北门,左右免胃而下,超乘者三百乘。

王孙满尚幼,观之,言于王曰:“秦师轻而无礼,必败.轻则寡谋,无礼则脱。

入险而脱,又不能谋,能无败乎?"及滑,郑商人弦高将市于周,遇之,以乘韦先牛十二犒师,曰:“寡君闻吾子将步师出于敝邑,敢犒从者。

不腆敝邑,为从者之淹,居则具一日之积,行则备一夕之卫。

”且使遽告于郑。

郑穆公使视客馆,则束载、厉兵、秣马矣。

使皇武子辞焉,曰:“吾子淹久于敝邑,唯是脯资饩牵竭矣.为吾子之将行也,郑之有原圃,犹秦之有具囿也,吾子取其麋鹿,以间敝邑,若何?”杞子奔齐,逢孙、杨孙奔宋。

孟明曰:“郑有备矣,不可冀也。

攻之不克,围之不继,吾其还也。

”灭滑而还。

晋原轸曰:“秦违蹇叔,而以贪勤民,天奉我也。

奉不可失,敌不可纵。

纵敌患生;违天,不祥。

必伐秦师!”栾枝曰:“未报秦施而伐其师,其为死君乎?”先轸曰:“秦不哀吾丧而伐吾同姓,秦则无礼,何施之为?吾闻之:‘一日纵敌,数世之患也’.谋及子孙,可谓死君乎!”遂发命,遽兴姜戎。

子墨衰绖,梁弘御戎,莱驹为右.夏四月辛巳,败秦师于肴,获百里孟明视、西乞术、白乙丙以归.遂墨以葬文公,晋于是始墨。

崤之战的读后感6篇一篇有深度的读后感可以吸引更多读者前来阅读和思考,通过认真的读后感写作,我们能更好地提升自己的思想觉悟,下面是本店铺为您分享的崤之战的读后感6篇,感谢您的参阅。

崤之战的读后感篇1赤壁之战也是一次著名战役,它发生在东汉末年,是以少胜多的著名战役。

主战双方是刘备孙权联盟和曹操。

虽说兵力悬殊,但孙刘联军还是取得了最后的胜利。

原因是什么,我们来分析一下。

曹操刚刚制胜于袁绍,在官渡之战中战胜了袁绍,获得了辎重无数,钱粮无数,所以,不可避免的有了一些骄傲的心理。

再加上他把荆州水兵收服,更是气焰嚣张。

曹操的性格也是特别狂妄,心里十分骄傲,他尾巴都可以当旗杆使,也就是说他的一个弱点就是嚣张狂妄!曹操是从北方过来的,南北天气不同,异差很大,他的大部分的兵都是北方人,不习水战,都得了病,谋士都劝阻他不要着急南下,可他就是不听。

他的第二个弱点:不听劝阻。

而周瑜他们团结一心,合理使用苦肉计,博得曹操的信任,这才得以使用火攻,火烧赤壁,奠定了三国鼎立这个局面的产生。

一场战争,我们不仅仅把它当作一种知识去了解,也可以学到很多道理,而且对自己以后的帮助也特别的大。

我就从中学到了一些:做人处事时不论你取得了多么大的成就,都不能骄傲,骄傲使人落后嘛。

依然要低调、稳重、谦逊。

因为太过于骄傲很可能像曹操那样被人家火烧赤壁。

一个班级,最重要的是什么?是团结,是凝聚力,不团结,没有凝聚力,就会像一盘散沙一样,乱无章法。

长大以后,如果我们当上了领导,要积极听一些基层工作人员的建议,要重视,这样才能使一个集体共同前进,取得更好的未来。

我作为一名班长,我也要多多听取同学们的建议,如果我真有什么缺点我会立即改正。

是咱们一年六班走向更好的明天!崤之战的读后感篇2三国时期,好汉数不清。

许许多多的三国人物深深地印在了我们的脑海里面,诸葛亮、孙权、曹操、刘备、关羽、张飞、周瑜、刘表、黄盖。

这些人物个性鲜明,令人佩服。

在这次的赤壁之战,诸葛亮说过:时机已到,只欠东风真是令人佩服!这次的战役,曹操大败!为什么?因为他认为自己已经胜券在握!而诸葛亮他们却早早打好了如意算盘。

秦晋肴之战知识点总结一、背景1. 秦国和晋国的地理位置和实力对比秦国位于中国的西北部,是中国西部地区的一个强大国家。

而晋国则位于中国的北部,是中国北部地区的一个强大国家。

两国都处于中国的边疆地带,周围都有一些其他小国家。

秦国因为地理位置的特殊,拥有较强的军事优势,使得其势力逐渐扩张,成为中国西部的霸主。

而晋国则因为地处北部的黄河流域,得天独厚的农业发展条件,势力也逐渐壮大。

由于两国地理位置相近,并且都有一定的实力,因此两国之间的争夺和斗争也是不可避免的。

2. 秦晋两国之间的矛盾秦国和晋国之间的矛盾主要是因为两国的地缘和势力范围存在交叉、并立的关系。

在中国西北地区,秦国的势力逐渐壮大,但受到晋国的阻碍。

晋国希望通过自己的力量来维持对西北地区的控制,而秦国则希望通过扩张来打破晋国的限制。

因此,两国之间的矛盾不可避免地引发了一场严重的冲突。

3. 彭生与晋国的对立彭生原是晋国的大夫,但因为政治原因被贬至河曲,后来投奔了秦国。

在秦晋肴之战之前,彭生曾多次向秦国推荐自己熟悉的晋国内情,为秦国的军事行动提供了重要情报。

因此,在秦晋肴之战中,彭生被视为重要的带路党。

二、经过1. 秦国的准备秦晋肴之战前,秦国对军事的准备工作十分充分。

秦国大夫白圭魏忿等人在战前曾经多次对战略布局和战术进行研究,确定了战争的整体方案。

彭生在秦国的推荐下,也成为了军队的重要参谋,为秦军提供了重要的情报。

2. 晋国的应对晋国方面在得知秦国要发动对其进攻时,也做出了相应的应对。

晋国首领曲沃世家在得知消息后,立即做出了应对措施,把主要的力量集中在了战争的前线,准备应对秦国的进攻。

3. 战斗过程秦晋肴之战开始后,秦军采取了迅疾的进攻策略,出乎晋国的意料,打乱了晋国的部署。

秦军在彭生的指引下,奇袭了晋国的军队,使得晋国的计划未能成功实施。

而秦国军队的出人意料的进攻不仅让晋国军队大吃一惊,也险些溃败。

而在战场上,秦军所展现出的军事技巧和作战能力,也给晋国带来了极大的困扰。

秦晋崤之战的知识点有哪些崤之战是春秋时期发生晋秦争霸战争中的一场决定性战役。

晋襄公率军在晋国崤山隘道全歼偷袭郑国的秦军的重要伏击歼灭战。

下面是店铺为大家整理的秦晋崤之战的知识点有哪些,希望大家喜欢!崤之战知识点一直以来文言文都是学生们学习的难点,因为古人的用语方式和一些习惯都和现在不同,所以不少小朋友们在文言古文上都比较薄弱,这里小编就为大家介绍一下秦晋崤之战这篇文言文的一些知识点。

首先需要了解的是它的出处,崤之战最早记载在《左传》之中,是春秋时期的鲁国史官左丘明所著,是一步编年体的史书,同时也是一部历史散文集,有着较高的文学价值。

接下来小编我为大家介绍一下其中出现的几个通假字。

“文王之所辟风雨夜”这里面的“辟”通“避”,有躲避的意思。

“以间蔽邑”很多人都不太明白这句话的意思,但是如果知道这里的“间”是“闲”的通假字就很好翻译了,就是“使之休息”的意思。

“若得而食之不厌”这里的“厌”并不是厌恶的意思,通假了“餍”字,表示满足。

除了这些比较难以理解的通假字之外,还有一些特殊句式比如宾语前置的“何施之为”“尔何知”;介词结构后置的“败秦师于崤”“使归就戮于秦”等都是比较简单比较易于理解的句式。

除此之外本文的主旨也是一个重要的知识点,全文以“蹇叔论战”为核心来展开,通过事实来证明蹇叔正确的军事思想和战略目光,并且通过这一段历史故事告诉读者行军打仗必须知己知彼,不能一味看到胜利,否则很容易失败。

而这段文章之中也表现出了作者明显的好恶观点,从前面的贬秦扬郑到后来的抑晋扬秦,可以说是很鲜明的表达了作者自身的思想情感。

秦晋崤之战是怎么回事春秋战国,诸侯纷争,战乱不断,在这段时间发生了很多经典的战役,崤之战就是春秋时期秦晋两国之间爆发的一场争霸战,奠定了之后一段时间的天下大势,可以说是至关重要,那么这一场大战是怎么一回事呢?当时秦国很强大,正是秦穆公在位的时期,秦穆公重用贤臣,国力渐强,于是对于东进加入中原有了想法,而当时晋国就是秦穆公东进的最大阻碍,因此秦穆公和晋国交好,先后支持两任晋国国君登基,其中就包括晋文公。

秦晋崤之战人生哲理不管生命中的得失,制胜或失败,历史中的胜败经验都为我们带来了深刻的教训。

秦晋崤之战是中国历史上的一次重大事件,它不仅对中华文明的发展产生了深远的影响,也为我们提供了很多有关生活和人生的哲理。

以下是一些关于生活和人生的秦晋崤之战人生哲理。

1. 战胜自己比战胜敌人更重要在秦晋崤之战期间,晋国的两位将军范雎和士秀争夺领导地位。

起初,范雎贪图功名,和士秀攀比,结果导致了军队无法统一指挥,遭受了致命的打击。

然而,在最后的战斗中,范雎抛开了个人的自尊和利益,与士秀合作,取得了胜利。

这个故事告诉我们,战胜自己的自私和野心比战胜敌人更加重要,因为这可以带来真正的胜利和成功。

2. 团结和合作的力量是巨大的范雎和士秀的合作是中国历史上一次重大的成功案例,这一成功的秘诀在于他们的团结和合作。

相信团队和协作可以创造奇迹,这是每个人都应该体会和认识到的。

我们需要尊重和理解每个人的不同,发挥大家的各自优势,加强相互之间的沟通和合作,才能创造一个强大的团队,取得更大的成功。

3. 力量强大并不等于成功在秦晋崤之战中,秦国虽然军队强大,但由于对战术的轻视和对其他因素的忽略,最终导致了失败。

这表明,力量强大并不等于成功,只有通过合理的计划和思考,以及对外部因素的全面考虑,才能实现终极胜利。

因此,我们应该学会更加注重整体的规划和战略,而不是一味地依赖力量的优势。

4. 深度思考和决策是成功的关键秦国遭受失败的另一个原因是缺乏深度思考和明智的决策。

当しせ打败之后,秦国的领导者纷纷逃跑,无人关心军队是否还能够继续战斗。

这表明,拥有强大的力量,而没有深度思考和明智决策的支持,是不够的。

只有当我们充分了解问题背景并合理地规划下一步行动时,我们才能做出伟大的决策,从而达到成功的目标。

5. 成功需要付出秦晋崤之战教育我们,追求成功需要付出足够的代价。

即使强国秦国付出了巨大的军事和财政代价,仍然失败了。

这告诉我们,成功取决于我们愿意以什么样的代价去实现它。

秦晋崤之战的道理注:本文由AI自动生成,仅供参考。

战争是人类历史上最残酷的事情之一,它带来的痛苦和伤害是无法想象的。

然而,在古代,战争是一种常态,各国为了自己的利益和荣誉而进行战争。

秦晋崤之战就是古代历史上一场著名的战争,它的胜利者是秦国,失败者是晋国。

这场战争的背后有着深刻的道理,下面我们一起来探讨一下。

首先,秦晋崤之战告诉我们,战争是一种极其残酷的手段。

在这场战争中,双方都付出了巨大的代价。

秦国虽然最终获胜,但也失去了大量的士兵和财富。

而晋国更是损失惨重,几乎全军覆没。

这场战争给两个国家带来了极大的痛苦和伤害,更是让双方的国力受到了极大的损失。

因此,我们必须认识到,战争并不是解决问题的最好方式,我们应该尽可能地避免战争,通过和平方式来解决问题。

其次,秦晋崤之战告诉我们,战争的胜负并不是取决于武力的强弱。

在这场战争中,秦国的武力确实比晋国强大,但这并不是秦国获胜的唯一原因。

秦国胜利的关键在于它的战略和战术。

秦国的将领白起采取了“以奇制胜”的战略,利用地形和天时,打败了晋军。

此外,秦军还采取了一系列的战术,如假退、诈降等,最终取得了胜利。

因此,我们必须认识到,一个国家的发展不仅仅取决于武力的强弱,还要有战略和战术的支持。

再次,秦晋崤之战告诉我们,一个国家的统治者必须具备高超的政治智慧。

在这场战争中,秦国的统治者秦惠文王非常重视军队的建设和战略的制定,他还采取了一系列的政治手段,如利用内部矛盾、拉拢外交等,最终取得了胜利。

而晋国的统治者晋景公则因为对军队的管理不善,对百姓的压迫过度,导致了晋国军队的士气低下,最终导致了失败。

因此,我们必须认识到,一个国家的统治者必须具备高超的政治智慧,才能够领导国家取得胜利。

最后,秦晋崤之战告诉我们,历史是我们学习的宝贵财富。

在这场战争中,我们可以看到古代战争的残酷和荒谬,更可以从中学到许多有益的东西。

我们可以学习秦国的战略和战术,学习秦惠文王的政治智慧,更可以学习如何避免战争,通过和平方式来解决问题。

殽之战知识点总结一、殽之战的背景1.1 齐国和鲁国的矛盾齐国和鲁国都是春秋时期的诸侯国,位于今天的山东省境内。

在当时的政治格局中,齐国实力强大,是一个极具影响力的国家,而鲁国则属于实力相对较弱的一方。

齐国在政治、军事以及外交方面占据着一定的优势地位,对于鲁国来说,是一个强大的对手。

1.2 鲁国求援在春秋时期的政治格局中,诸侯国之间的关系往往是纷争不断的。

由于鲁国实力不足,有时候需要向其他国家求援。

当时的鲁国国君鲁哀公在遭受齐国的威胁时,向晋国求援。

晋国给了鲁国一定的支持,但并未给予直接的军事援助。

1.3 齐国对鲁国的进攻齐国对鲁国进行了一系列的进攻,其中最为重要的一次就是殽之战。

齐国进攻鲁国的主要目的是为了加强自己在春秋诸侯国中的地位,扩大自己的势力范围,同时削弱鲁国的实力。

这一次的战争也是齐国与鲁国之间长期的矛盾和竞争的结果。

二、殽之战的过程2.1 战争的起因殽之战的起因是齐国进攻鲁国。

当时的鲁哀公向晋国求援,希望晋国能够派兵协助鲁国对抗齐国的进攻。

晋国同意了鲁国的请求,但并未直接派兵。

最终,鲁国在没有得到晋国直接援助的情况下,只能凭借自己的力量对抗齐国。

2.2 韩、魏、陈的加入在殽之战中,除了齐国和鲁国之外,还有一些其他的国家参与了这场战役。

其中最为重要的是韩国、魏国以及陈国。

这些国家在一定程度上改变了战局,使得殽之战的规模变得更加庞大,也使得这场战争的胜负更加悬殊。

2.3 战争的结果在殽之战中,鲁国遭受了重大损失。

鲁国的大批粮食和军队被齐国夺走,鲁国的国土也受到了严重破坏。

齐国取得了殽之战的胜利,进一步巩固了在春秋诸侯国中的地位。

这场战争的结果对于当时的政治格局产生了深远的影响。

三、殽之战与春秋时期的政治格局3.1 齐国的地位殽之战后,齐国在春秋时期的政治格局中处于相对优势的地位。

齐国利用殽之战的胜利,进一步扩大了自己的势力范围,加强了对其他国家的控制力。

齐国成为当时春秋诸侯国中的一支重要力量,对其他国家产生了一定的影响。

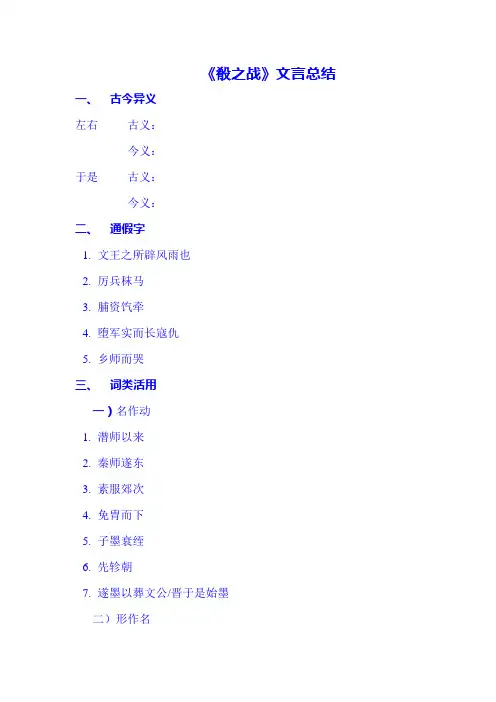

《殽之战》文言总结一、古今异义左右古义:今义:于是古义:今义:二、通假字1.文王之所辟风雨也2.厉兵秣马3.脯资饩牵4.堕军实而长寇仇5.乡师而哭三、词类活用一)名作动1.潜师以来2.秦师遂东3.素服郊次4.免胄而下5.子墨衰绖6.先轸朝7.遂墨以葬文公/晋于是始墨二)形作名8.劳师以袭远9.入险而脱险10.以乘韦先三)使动11.劳师以袭远12.以闲敝邑13.以贪勤民14.以辱二三子三)动作名15.未报秦施四)为动16.不哀吾丧17.文嬴请三帅18.夫人请之四)名作状19.武夫力而拘诸原四、特殊句式1、判断句劳师以袭远,非所闻也。

秦违蹇叔,而以贪勤民,天奉我也秦则无礼一日纵敌,数世之患也孤违蹇叔,以辱二三子,孤之罪也。

2、宾语前置尔何知?何施之为?3、状语后置使出师于东门之外晋人御师必于崤使出师于东门之外寡君闻吾子将步师出于敝邑吾子淹久于敝邑王孙满尚幼,观之,言于王曰郑商人弦高将市于周使归就戮于秦五、虚词而1.勤而无所,必有悖心2.武夫力而拘诸原,妇人暂而免诸国3.不顾而唾4.乡师而哭5.吾见师之出,而不见其入也6.未报秦施,而伐其师7.秦不哀吾丧,而伐吾同姓8.堕军实而长寇仇9.灭滑而还10.秦违蹇叔,而以贪勤民11.寡君若得而食之之1.远主备之2.公使谓之曰3.王孙满尚幼,观之4.攻之不克,围之不继5.若从君惠而免之6.郑人使我掌其北门之管7.居则具一日之积,行则备一夕之卫8.何施之为9.文王之所辟风雨也10.吾见师之出,而不见其入也11.为从者之淹12.为吾子之将行也,郑之有园圃,犹秦之有具囿也13.君之惠,不以累臣衅鼓14.寡君之以为戮以1.若潜师以来,国可得也。

2.获百里孟明视、西乞术、白乙丙以归3.遂墨以葬文公4.劳师以袭远,非所闻。

5.使归就戮于秦,以逞寡君之志,若何?6.吾子取其麋鹿,以闲敝邑7.孤违蹇叔以辱二三子8.释左骖,以公命赠孟明。

9.君之惠,不以累臣衅鼓10.以乘韦先11.秦违蹇叔,而以贪其民,天奉我也。

崤之战蹇叔哭师原文注释翻译对照及文言现象全面总结Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998秦晋崤之战冬,晋文公卒。

庚辰,将殡(埋葬。

一说停放灵柩)于曲沃(晋国旧都,晋国祖庙所在地,在今山西闻喜)。

出绛(晋国国都,在今山西翼城东南),柩(装有尸体的棺材)有声如牛。

卜偃(掌管晋国卜筮的官员,姓郭,名偃)使大夫拜,曰:“君命大事(指战争。

古时战争和祭祀是大事。

君命大事:国君发布关于大事的命令)将有西师(西方的军队,指秦军)过轶(越过。

轶,超越)我,击之,必大捷焉。

”冬天,晋文公去世了。

十二月十二日,要送往曲沃停放待葬。

刚走出国都绛城,棺材里发出了像牛叫的声音。

卜官郭偃让大夫们向棺材下拜,说:“国君发布军事命令,将有西方的军队越过我们的国境,我们袭击它,一定会获得全胜。

”?杞子自郑使(派)告于秦曰:“郑人使我掌其北门之管(钥匙),若潜师(秘密出兵。

潜:暗中)以来,国(郑国)可得也。

”穆公访(咨询)诸蹇叔。

蹇叔曰:“劳师以袭远(远方的郑国),非所闻也。

师劳力竭,远主(远方郑国的君主)备之,无乃(大概)不可乎师之所为,郑必知之,勤(劳苦)而无所(所得),必有悖心(怨恨之心)。

且(况且)行千里,其(同“岂”难道)谁不知”公辞(辞谢,没有采纳)焉。

召孟明(秦国将领百里孟明视,姓百里,名视,字孟明,百里奚之子)、西乞(西乞术,姓蹇,字“西乞”名术,蹇叔的儿子 )、白乙(白乙丙,蹇叔的儿子,名“丙”,字“白乙”,姓“蹇”),使出师于东门之外。

蹇叔哭之,曰:“孟子(对孟明的尊称)!吾见师之出(出征)而不见其入(回来)也!”公使谓之曰:“尔何知!中寿,尔墓之木拱矣!(“中寿”至“拱矣”如果你只活到一般老人的寿命,你墓地上的树木应该已经长到两手合抱那么粗了。

中寿:大多数老人的寿命。

拱:两手合抱)”。

杞子从郑国派人向秦国报告说:“郑国人让我掌管他们国都北门的钥匙,如果偷偷派兵来袭击,郑国就可以得到了。

崤之战一、崤之战的背景崤之战,发生于中国战国时期的春秋末年,是中国历史上一场著名的战役。

战争的发生背景主要是由于齐国与燕国之间的纷争。

作为战国七雄之一的齐国,与燕国之间的关系一直不太友好,两国的领土争夺问题一直存在。

崤之战就是齐国与燕国为了争夺河北地区控制权而展开的一次大规模战争。

二、战争的起因战争的起因主要可以追溯到前争年。

当时,齐国与燕国都试图扩张自己的领土,争夺河北地区的控制权。

双方之间的冲突越来越严重,最终导致了崤之战的爆发。

三、战争的经过崤之战发生在公元前284年,由齐国发起。

齐国派遣了大军,由齐国国君公孙射率领,向燕国发起进攻。

齐军经过长时间的准备,精心策划了一系列战术,希望能够打破僵局,占领燕国的重要城市。

在战争初期,齐军取得了一系列的胜利。

他们迅速攻占了燕国的边境城市,迫使燕国军队撤退。

齐军利用自己的优势迅速推进,接连攻占了燕国的几座重要城市。

然而,在战争的中期,燕国军队开始展开顽强的抵抗。

他们采取了一系列反击行动,成功地阻止了齐军的进攻。

齐军在燕国境内受到了燕国军民的顽强抵抗,遭受了重大的损失。

战争的最后阶段,双方陷入了胶着状态。

燕齐两国军队相互纠缠,且都没有取得明显的战果。

直到公孙射率领的齐军采取了一次大规模的进攻,才最终打破僵局。

齐军成功占领了燕国的都城,迫使燕国军队最终投降。

四、战争的结果及影响崤之战以齐国的胜利告终,燕国成为齐国的附属国,丧失了河北地区的控制权。

这次战争对于双方国家来说都是一次巨大的挑战,两国在战争中都遭受了重大的损失。

对于齐国来说,这场胜利巩固了其在战国时期的统治地位,也使得其在河北地区的势力得到了巩固。

同时,这次战胜也进一步凸显了公孙射的军事才能和领导才华,使他在齐国内部的地位得到了进一步提升。

对于燕国来说,这场战争的失败造成了巨大的打击。

失去河北地区的控制权使得燕国的领土大幅缩水,国力大为削弱。

此外,燕国在战争中损失了大量的士兵和资源,社会经济遭到了严重破坏。

秦晋殽之战读后感先说说秦国吧,那秦穆公啊,就像是一个心急吃热豆腐的主儿。

他心里想着向东扩张自己的地盘,眼睛盯着郑国那块肥肉,也不仔细掂量掂量自己这一路奔袭过去有多冒险。

就这么脑袋一热,带着兵就出发了。

你说他这不是有点莽撞吗?他大概以为自己的军队是开了挂的无敌军团呢。

结果呢,在殽山这个地方,被晋军打得那叫一个惨,真是偷鸡不成蚀把米。

这就告诉我们啊,做事之前得好好盘算盘算,不能只想着好处,不考虑风险。

再看看晋国这边。

晋文公刚去世,晋国的那些大臣们可没闲着。

他们早就瞅准了秦国这个机会,想要给秦国一个下马威。

先轸这个大臣可真是个厉害角色,就像一个老谋深算的棋手,把秦军的动向看得透透的。

他说打就打,一点儿也不含糊。

而且晋国上下那股团结劲儿,也是他们能在殽之战获胜的关键。

大家都知道,这时候不把秦国揍一顿,以后可就没这么好的机会了。

这让我想到,一个团队要是想成功,内部团结是多么的重要啊。

要是晋国大臣们在这个时候还互相扯皮,估计也只能看着秦国在自己家门口耀武扬威了。

还有郑国那个弦高,他可真是个机智的商人。

本来是个做买卖的,却在关键时刻扮演了救国英雄的角色。

他那几头牛可真是送得妙啊,直接把秦军给忽悠得一愣一愣的。

这就像是一个小老百姓突然跑到一群强盗面前,说:“大哥们,你们想干啥我都知道了,我这先给你们点小礼物,你们可别乱来啊。

”就这么简单几下,打乱了秦军的计划。

这也说明啊,有时候小人物也能在大事件里起到关键的作用,可别小瞧了那些看似平凡的人。

这场战争里的那些神神鬼鬼的事儿也特别有意思。

什么晋文公的鬼魂显灵啊,在现代人看来可能觉得是迷信,但在当时,这可是很能影响士气的。

就像现在我们看球赛,要是队里突然传出有什么吉祥物保佑之类的说法,球员们可能都会更有劲儿。

这古代人啊,就是这么相信一些超自然的力量,不过这也从侧面反映出当时人们的思想观念。

崤之战文言知识点总结一、战争背景崤之战发生在春秋时期,这个时期是中国历史上的战国纷争时期,各国相互争斗,争夺地盘,争取霸业。

在这样的历史背景下,战争成为了春秋时期政治斗争的主要手段。

崤之战的发生,也是总结了前一阶段晋国和秦国之间的政治、军事、经济等多方面的矛盾和磨擦。

1.晋国与秦国的关系晋国与秦国都是春秋时期的重要诸侯国,两国之间经常发生领土、势力和利益的争夺。

在晋国实力逐渐壮大的同时,秦国也在积极扩张势力范围。

两国之间的关系一直处于敌对状态,崤之战正是这种敌对关系的产物。

2.晋国对秦国的态度晋国在这个时期,国势不断强大,对周边邻国的影响力逐渐扩大。

而对于秦国而言,晋国是一个强大的对手,所以在两国关系中,晋国对秦国采取了比较强硬的态度,也是导致崤之战发生的一个重要原因。

3.军事准备晋国为了应对秦国的威胁,也在此期间进行了大规模的军事准备和军事演习,为进行崤之战做好了充分的准备。

二、史实分析关于崤之战的史实,我们主要依靠史书记载和历史文献的资料来进行分析和总结。

史书中有关崤之战的记载较为详细,下面我们将从史实的角度对崤之战进行详细的分析。

1.战争原因崤之战的原因主要是因为秦国对晋国的侵略。

在史书中有记载,秦国在向晋国的地盘上进行了大规模的军事活动,这引起了晋国的不满和愤怒。

因此,晋国发动了一场反击,最终在崤之战中取得了胜利。

2.战争过程崤之战的具体过程,史书中有关记载较为详细。

在战争初期,秦国的军队占据了一定的优势,在一些战场上取得了一些小胜利。

但随着战争的进行,晋国的军队逐渐发挥了自己的优势,最终在崤之战中取得了惊人的胜利。

3.战争结果崤之战的最终结果是晋国取得了胜利,这场战役的结果是晋国成为了春秋时期北方的霸主,而秦国则被迫接受了晋国的霸权地位。

这个结果对于当时的政治格局和各国的关系产生了重大的影响,被认为是春秋时期的一个重要事件。

三、人物分析在崤之战中,有一些重要的历史人物发挥了重要的作用。

秦晋崤之战交战双方有什么结局秦晋崤之战是公元前627年,晋襄公率军在晋国崤山隘道全歼偷袭郑国的秦军的重要伏击战。

肴之战也让秦国第一次妄图称霸中原失败。

以下是店铺为你精心整理的秦晋崤之战交战双方有什么结局,希望你喜欢。

秦晋崤之战交战双方结局秦晋崤之战交战双方是春秋时期的秦军和晋军,双方领导国军分别是秦穆公和晋襄公。

公元前627年四月,秦军进入埋伏圈,在晋与姜戎夹击下,全军覆没,孟明视、西乞术、白乙丙等三帅被俘。

晋军全胜而归,文嬴(文公夫人,襄公嫡母)向襄公请求释放秦国三帅,说他们是构成秦、晋二君间隙的罪魁,请让他们回国去接受杀戮。

襄公即释放了秦国三帅。

先轸得知,责备襄公处置失当。

襄公又命阳处父去追击,秦三帅已登舟渡河。

孟明等三帅回到秦国,穆公不但没有加罪,反而更加信用,使专任军事。

周襄王二十七年,秦孟明率师伐晋,战于彭衙(今陕西白水县东北),秦师失败。

同年冬,晋大夫先且居率宋、陈、郑联军伐秦,取汪及彭衙而还。

次年,秦穆公亲自率军伐晋,渡过黄河,焚烧船只,以示决心死战。

攻取晋国的王官(在今山西闻喜县南)及郊(闻喜西)。

晋人不出,秦军掉头向南,由茅津再渡黄河,到达肴山,封肴中秦军尸骨而后还。

此二役则是肴战之余波。

肴之战是春秋史上的一次重要战役。

它的爆发不是偶然的,而是秦、晋两国根本战略利益矛盾冲突的结果。

秦在肴之战中轻启兵端,孤军深入,千里远袭,遭到前所未有的失败。

从此秦国东进中原之路被晋国扼制,穆公不得不向西用兵,"益国十二,开地千里,遂霸西戎" ,肴之战标志晋、秦关系由友好转为世仇。

此后秦采取联楚制晋之策,成为晋在西方的心腹大患。

而晋国为保持霸主地位,也不得不在西、南二方对付秦、楚两大国的挑战。

所以,楚虽未参加郩之战,但却是肴之战的最大受益者。

秦晋崤之战事件简介春秋中期,秦在穆公即位后,国势日盛,已有图霸中原之意。

但东出道路被晋所阻。

周襄王二十四年(公元前628年) 秦穆公得知郑、晋两国国君新丧,不听大臣蹇叔等劝阻,执意要越过晋境偷袭郑国。

《崤之战》注释翻译赏析背景介绍春秋时期是以强凌弱,兼并战争极端频繁的年代。

崤之战是春秋时期秦晋之间一场争夺中原的战争,这场战争发生在崤山,所以称之为崤之战。

战前情况:公元前七世纪的上半期,北方的晋和西方的秦都成了强大的诸侯国。

晋国公子(晋文公)流亡在外时,曾得到秦穆公的帮助,并且娶了秦穆公的女儿文赢为妻,从此两国关系比较密切。

晋文公回国建立政权后,逐渐强大起来;秦国从秦穆公以来国家形势更加强盛,急于争霸。

崤之战的前二年,秦晋联合围攻郑国,郑国大夫烛之武瓦解了秦晋同盟,让秦国派出大夫杞子、逢孙、杨孙三人带兵驻守郑国,代郑设防,实际上是对付晋国,因此秦晋之间出现了裂痕,但矛盾尚未表面化。

到了公元前628年,晋文公去世,秦国为了与晋争霸,便乘晋国新丧,以及杞子、逢孙、杨孙等人在郑颇得信任,郑掌管北门锁钥的便利,不听蹇叔的劝阻,悍然向郑进军。

秦国的东征军来到郑国,知道郑已经有所防备,便灭滑国而还,途经过崤山,遭遇晋国军队的伏击。

秦晋崤之战就是在这样的条件下发生的。

简介《左传》本文选自《左传》。

《春秋左氏传》的简称,是配合春秋的编年史。

作者左秋明,鲁国史官,与孔子同时代,双目失明,曾任鲁国太史。

另外还编有《国语》。

我们学过的《曹刿论战》就出自《左传》。

朗读试译杞子自郑使告于秦曰:“郑人使我掌其北门之管,若潜师以来,国可得民。

”穆公访诸蹇叔。

蹇叔曰:“劳师以袭远,非所闻也。

师劳力竭,远主备之,无乃不可乎?师之所为,郑必知之,勤而无所,必有悖心。

且行千里,其谁不知?”公辞焉。

召孟明、西乞、白乙,使出师于东门之外。

蹇叔哭之,曰:“孟子!吾见师之出而不见其入也!”公使谓之曰:“尔何知!中寿,尔墓之木拱矣!”蹇叔之子与师,哭而送之曰:“晋人御师必于崤。

崤有二陵焉:其南陵,夏后皋之墓也;其北陵,文王之所辟风雨也。

必死是间,余收尔骨焉。

”秦师遂东。

注释杞子自郑使(派)告于秦曰:“郑人使我掌其北门之管(钥匙),若潜师(秘密出兵。

《崤之战文》言文知识总结

一、词类活用:

1、名词作动词:

(1)若潜师以来:发兵

(2)秦师遂东:向东出发

(3)左右免胄而下:下车步行

(4)郑商人弦高将市于周:买卖商品

(5)则束载、厉兵、秣马矣:喂草料

(6)子墨衰绖:染黑穿上丧服

(7)遂墨以葬文公:穿黑色衣服

(8)晋于是始墨:同上

(9)先轸朝,问秦囚:上朝

(10)秦伯素服郊次:穿素服

(11)武夫力而拘诸原:竭尽全力(12)以乘韦先:作为先行的礼物

2、名词作状语:

(1)秦伯素服郊次:在郊外

3、形容词作名词:

(1)劳师以袭远:远方的国家

(2)入险而脱:险要的地方

4、动词用作名词:

(1)则束载、厉兵、秣马矣:装载之物

(2)行则备一夕之卫:保卫工作

5 、使动用法:

(1)劳师以袭远:使……劳累

2)而以贪勤民:使……劳苦

(3)彼实构吾二君:使……结怨

(4)以逞寡君之志:使……满意

(5)孤违蹇叔,以辱二三子:使……受辱

(6)以闲敝邑:使……得到休息

6、为动用法

(1)文嬴请三帅:替(为)……求情

(2)秦不哀吾丧:为……举哀

二、通假字

(1)殽:通“崤”

(2)其北陵,文王之所辟风雨也:通“避”

(3)堕军实而长寇仇:通“隳”,毁弃

(4)君之惠,不以累臣衅鼓:通“缧”,原指绳索,这里译为被囚系(5)乡师而哭:通“向”

(6)则束载、厉兵、秣马矣:通“砺”

(7)唯是脯资饩牵竭矣:通“粢”,粮食

(8)寡君若得而食之不厌:通“餍”

三,特殊句式

1、宾语前置句:尔何知!

2、定语后置句:牛十二

3、介词结构后置:

(1)使出师于东门之外

(2)郑商人弦高将市于周

(3)吾子淹久于敝邑

(4)败秦师于殽

(5)使归就戮于秦

4、省略句

(1)(尔)必死是间,余收尔骨焉。

(2)(秦军)及滑

(3)及诸河,(三帅)则在舟中矣

5、判断句

劳师以袭远,非所闻也

肴有二陵焉:其南陵,夏后皋之墓也;其北陵,文王之所辟风雨也一日纵敌,数世之患也

孤之过也孤之罪也

四、一词多义

(1)御:晋人御师必于肴抵抗,这里指伏兵截击

梁弘御戎驾驶

(2)勤:勤而无所,必有悖心劳苦

秦违蹇叔,而以贪勤民使……劳苦

(3)辞:公辞焉拒绝

使皇武子辞焉致辞

(4)乘:超乘者三百乘前一个名词,兵车;后一个量词,辆(5)奉:无奉我也送给

奉不可失机会

(6)辱:君何辱讨焉敬词,相当于屈尊

以辱二三子使动使……受辱

(7)所:师之所为,郑必知之……的事情

勤而无所,必有悖心处所,这里指用武之地

五、实词

杞子自郑使告于秦曰派

北门之管锁钥

访诸蹇叔咨询征求意见

勤而无所,必有悖心勤,劳苦所,处所,这里指用武之地公辞焉拒绝

蹇叔之子与师参加

无礼则脱疏忽指纪律不严

不腆敝邑,不体面,谦辞

为从者之淹停留

且使遽告于郑急忙立刻

唯是脯资饩牵竭矣因此

不可冀也希望

彼实构吾二君实,的确构,挑拨

寡君若得而食之,不厌满足

君何辱讨焉惩罚

以逞寡君之志快意、满足

堕军实而长寇仇寇仇,敌人军实,本指兵力,这里指战果武夫力而拘诸原,妇人暂而免诸国暂,一下子免,赦免,释放

不顾而唾回头

秦伯素服郊次停驻ﻩ

不替孟明废弃

六、虚词

(1)焉

于之肴有二陵焉

余收尔骨焉

代词公辞焉

君何辱讨焉

(2)诸

之于访诸蹇叔

妇人暂而免诸国

及诸河

(3)而

转折勤而无所

入险而脱

修饰免胃而下

哭而送之

乡师而哭

顺承得而食之

并列轻而无礼

(4)其

语气词其谁不知(加强反问)

吾其还也(还是)

其为君死乎(难道,表反问)

代词郑人使我掌其北门之管(郑国的)

而不见其入也(秦国的军队)

吾子取其麋鹿(他们的)

(5)以

因为不以一眚掩大德

而以贪勤民

表目的劳师以袭远

以闲敝邑

遂墨以葬文公

用不以累臣衅鼓

以乘韦先

(6)为

因为为从者之淹

担任莱驹为右

在为吾子之将行也语气词何施之为。