城市道路功能分类

- 格式:ppt

- 大小:189.00 KB

- 文档页数:21

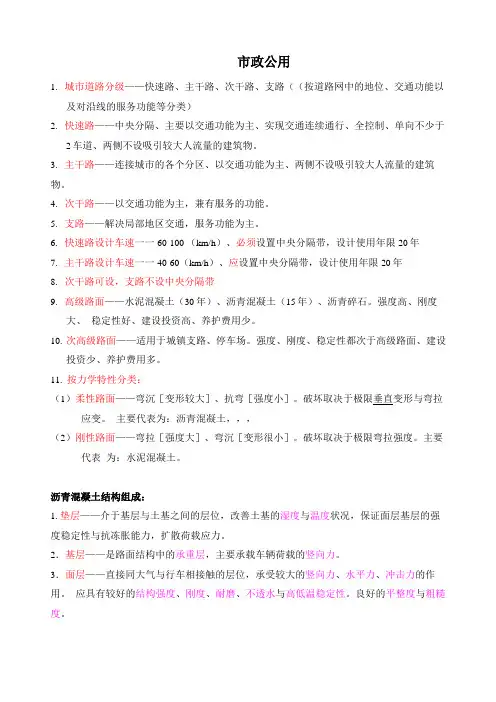

市政公用1.城市道路分级——快速路、主干路、次干路、支路((按道路网中的地位、交通功能以及对沿线的服务功能等分类)2.快速路——中央分隔、主要以交通功能为主、实现交通连续通行、全控制、单向不少于2车道、两侧不设吸引较大人流量的建筑物。

3.主干路——连接城市的各个分区、以交通功能为主、两侧不设吸引较大人流量的建筑物。

4.次干路——以交通功能为主,兼有服务的功能。

5.支路——解决局部地区交通,服务功能为主。

6.快速路设计车速一一60-100 (km/h)、必须设置中央分隔带,设计使用年限20年7.主干路设计车速一一40-60(km/h)、应设置中央分隔带,设计使用年限20年8.次干路可设,支路不设中央分隔带9.高级路面——水泥混凝土(30年)、沥青混凝土(15年)、沥青碎石。

强度高、刚度大、稳定性好、建设投资高、养护费用少。

10.次高级路面——适用于城镇支路、停车场。

强度、刚度、稳定性都次于高级路面、建设投资少、养护费用多。

11.按力学特性分类:(1)柔性路面——弯沉[变形较大]、抗弯[强度小]。

破坏取决于极限垂直变形与弯拉应变。

主要代表为:沥青混凝土,,,(2)刚性路面——弯拉[强度大]、弯沉[变形很小]。

破坏取决于极限弯拉强度。

主要代表为:水泥混凝土。

沥青混凝土结构组成:1. 垫层——介于基层与土基之间的层位,改善土基的湿度与温度状况,保证面层基层的强度稳定性与抗冻胀能力,扩散荷载应力。

2.基层——是路面结构中的承重层,主要承载车辆荷载的竖向力。

3.面层——直接同大气与行车相接触的层位,承受较大的竖向力、水平力、冲击力的作用。

应具有较好的结构强度、刚度、耐磨、不透水与高低温稳定性。

良好的平整度与粗糙度。

4.高等级路面——可有磨耗层、面层上层、面层下层或称上面层、中面层、下面层组成。

5.垫层性能要求——改善土基的湿度与温度状况。

垫层材料强度要求不一定要高,但其水稳定性必须要好。

6.基层性能要求——具有足够的、均匀一致的刚度、强度;不透水性好;抗冻性满足设计要求。

城市道路分类和分级

一、城市道路分类

(三)以道路的地位、交通功能为基础,兼顾服务功能,将城镇道路分为四类,即快速路、主干路、次干路与支路。

二、城镇道路分级

除快速路外的各类道路分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,大城市Ⅰ级,中等城市Ⅱ级,小城市Ⅲ级。

三、城镇道路路面分类

(一)按结构强度分类:1.高级路面用于快速路、主干路、公交专用路(水泥混凝土30年,沥青混凝土、沥青碎石、天然石材15年);2.次高级路面适用于次干路、支路(沥青贯入式碎(砾)石12年,沥青表面处治8年)。

(二)按力学特性分类:1.柔性路面,它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变,包括各种沥青类路面;2.刚性路面,它的破坏取决于极限弯拉强度,主要是水泥混凝土路面。

城市道路分类分级宇文皓月依照道路在道路网中的地位、交通功能以及对沿线建筑物的服务功能等,城市道路分为以下四类:1、快速路(又称汽车专用道):快速路应为城市中大量、长距离、快速交通服务。

快速路对向车行道之前应设中间分车带,其进出口应采取全控制或部分控制。

快速路两侧不该设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的进出口。

两侧一般建筑物的进出口应加以控制。

(中、小城市不设快速道)。

2、主干路(全市性干道):主干路应为连接城市各主要分区的干路,为城市主要客、货运输路线,以交通功能为主。

自行交通量大时,宜采取机动车与非机动车分隔形式,如三幅路或四幅路。

主干路两侧不该设置吸引大量车流、人流的公共建筑的进出口。

一般红线宽度为30~45m。

3、次干路(区级干道):次干路应与主干路结合组成道路网,为联系主要道路之间的辅助性交通路线,起集散交通的作用,兼有服务功能,一般红线宽度为25~40m。

4、支路(街坊道路):支路应为次干路与街坊路的连接线,解决局部地区交通,以服务功能为主,一般红线宽度为12~25m左右。

城市道路的分级:除上列快速路外,每类道路依照所在城市的规模、设计交通量、地形等分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,大城市应采取各类道路中的Ⅰ级尺度;中等城市应采取Ⅱ级尺度;小城市应采取Ⅲ级尺度。

有特殊情况需变动级别时,应做技术经济论证,报规划审批部分批准。

居住区道路分级根据功能要求和居住区规模的大小,居住区级道路一般可分为三级或四级。

居住区道路是解决居住区的内外联系。

车行道宽度不该小于9米,红线宽度一般为20~30米;居住小区级道路是居住区的次要道路,用以解决居住区内部的联系,车行道宽度一般为7米,红线宽度12~14米;居住组团级道路是居住区内的支路,用以解决住宅组群的内外联系,车行道宽度一般为4~6米;通向各户或各单元门前的小路,一般宽度为3米。

此外,在居住区内还可能有专供步行的林荫步道。

北京目前车道宽度为3.75米,这个宽度是依照当时大挂车的宽度设计的,现在一般小汽车的宽度都在两米之内,而国外一般的车道只有2.5米宽。

现代城市道路系统的分类与功能交通在城市中的地位越来越重要,其技术的不断发展催生了对道路交通专业化的需求。

20世纪30年代之前,道路工程师中很少有人能够区分道路建设技术和交通规划的基础知识。

年,耶鲁大学开设运输工程专业课程,直到1942年,第一本《交通工程学手册》在美国吐版,成为交通专业实践的基础。

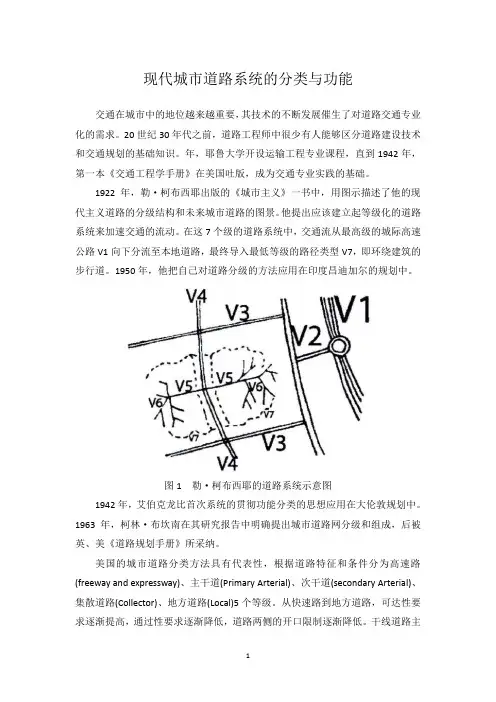

1922年,勒·柯布西耶出版的《城市主义》一书中,用图示描述了他的现代主义道路的分级结构和未来城市道路的图景。

他提出应该建立起等级化的道路系统来加速交通的流动。

在这7个级的道路系统中,交通流从最高级的城际高速公路V1向下分流至本地道路,最终导入最低等级的路径类型V7,即环绕建筑的步行道。

1950年,他把自己对道路分级的方法应用在印度昌迪加尔的规划中。

图1 勒·柯布西耶的道路系统示意图1942年,艾伯克龙比首次系统的贯彻功能分类的思想应用在大伦敦规划中。

1963年,柯林·布坎南在其研究报告中明确提出城市道路网分级和组成,后被英、美《道路规划手册》所采纳。

美国的城市道路分类方法具有代表性,根据道路特征和条件分为高速路(freeway and expressway)、主干道(Primary Arterial)、次干道(secondary Arterial)、集散道路(Collector)、地方道路(Local)5个等级。

从快速路到地方道路,可达性要求逐渐提高,通过性要求逐渐降低,道路两侧的开口限制逐渐降低。

干线道路主要提供机动交通功能,而地方性道路主要满足可达性要求,集散道路的功能介于机动性和可达性之间。

可见,里程较少的干线道路承担了更多的交通运输流量,而里程最多的地方性道路承担较少的交通运输流量.日本城市道路兼顾交通、防灾、空间、构造四种功能,依据道路的交通功能将城市道路分为高速路、基干道路(包括主干道和干道线路)、辅助路(次干道)、支路和特殊道路5大类。

表1 美国的城市道路详细分类及功能要求我国受前苏联的分类方法影响较大,第一代分类方法就是借鉴前苏联的经验。

城市道路等级划分表一、城市道路等级划分表城市道路等级划分是一种将城市道路按照功能和交通流量等级进行分类的方法,旨在提供道路规划和管理的依据。

根据道路的交通功能和交通流量,城市道路可以被划分为以下几个等级:主干道、次干道、支路、背街小巷。

1. 主干道主干道是城市道路网络的骨干部分,承担着城市主要交通流量的引导和分流功能。

主干道通常连接城市的各个重要节点,如市中心、商业区、交通枢纽等。

它们的交通流量较大,道路宽度较宽,路面平整,交通设施齐全。

主干道的交通流速度较快,交通信号灯设置合理,车辆通行效率较高。

同时,主干道上通常还设置了公交车专用道,以提高公共交通的优先通行权。

2. 次干道次干道是连接主干道和支路的重要衔接部分,承担着中等交通流量的运输任务。

次干道的交通流量较主干道少,但仍相对较大。

次干道的道路宽度适中,通常设置有交通信号灯和人行横道,以保证交通的安全和顺畅。

次干道的交通速度较主干道略慢,但仍能满足城市居民的出行需求。

此外,次干道上通常也设置了公交车站点,以方便市民乘坐公共交通工具。

3. 支路支路是城市道路网络中的辅助道路,连接次干道和背街小巷,主要服务于周边居民和商业区的出行需求。

支路的交通流量较小,道路宽度较窄,通常只容许一辆车通行。

支路上通常没有交通信号灯,车辆通行速度较慢,但对于行人和非机动车辆来说更为便利。

支路的交通流量相对较小,但在某些时段可能会出现拥堵情况,因此需要合理规划交通信号灯和停车设施,以提高交通效率。

4. 背街小巷背街小巷是城市道路网络中的细支路,通常连接于住宅区和商业区的背面,主要服务于周边居民的出行需求。

背街小巷的交通流量较小,道路宽度较窄,通常只容许非机动车和行人通行。

背街小巷不设置交通信号灯和停车设施,车辆通行速度较慢,但对于行人和非机动车辆来说更为安全和便捷。

背街小巷的交通流量相对较小,但在某些时段可能会因停车或货物装卸等原因出现拥堵情况,因此需要合理规划停车设施和货物配送区域,以提高交通效率。

道路功能分类

如下是有关道路功能的分类:

1.交通性道路

交通性道路是以服务通过性和跨区机动车交通为主的城市道路,强调贯通性和机动性,设计时应以提升机动车通行能力和交通效率为主,其中快速路都为交通性道路,交通性道路可进一步细分为快速路、交通性主干路、交通性次干路。

2.生活性道路

生活性道路是以提供交通可达和生活功能为主的城市道路,强调人的可达性和活动的舒适性,设计时应优先保证行人和非机动车交通功能,并满足周边居民日常生活和社交活动需要,以提升街道环境和地区活力为主,不应追求机动车通行能力和通行速度为优先目标,具体包括生活性主干路、生活性次干路和支路。

其中,滨水道路、步行街、公交步行街、自行车专用道和城市“绿道”均属于生活性道路。

生活性道路根据沿街设施与道路空间的活动类型,可进一步划分为商业、生活服务、景观休闲等三种类型:

(1)商业道路,一般位于商业区内,沿街以大中型零售和餐饮设施为主。

(2)生活服务道路,一般位于居住区,沿街以中小型零售、餐饮和生活服务设施为主。

(3)景观休闲道路,一般位于滨水区、毗邻大型绿地等城市特定区域。

第1页共1页。

城市道路分类标准城市道路分类标准通常按照道路的功能、交通流量、地理位置等因素进行划分。

以下是常见的城市道路分类标准:1. 按照道路功能分类:a. 交通性干道:主要承担城市交通的干道,包括高速公路、快速路、主干路等。

这些道路通常具有较高的车流量和速度限制,是城市交通的主要枢纽。

b. 交通集散道路:主要承担城市交通集散任务的道路,包括次干路、支路等。

这些道路通常连接交通性干道和居住区、商业区等城市功能区,起到交通集散的作用。

c. 居住区道路:主要服务于居住区的道路,包括小区路、宅间小路等。

这些道路通常较窄,限制车辆速度,方便居民步行和自行车出行。

d. 商业区道路:主要服务于商业区的道路,包括商业街、步行街等。

这些道路通常较窄,限制车辆速度,方便人们步行和购物。

e. 景观道路:主要承担城市景观功能的道路,包括公园路、滨水路等。

这些道路通常较宽,具有较好的绿化和景观效果,提供人们休闲和娱乐的场所。

2. 按照交通流量分类:a. 高流量道路:车流量和行人流量都很大的道路,包括交通性干道和商业区道路等。

这些道路通常需要采取措施来缓解交通拥堵和保障交通安全。

b. 中流量道路:车流量和行人流量适中的道路,包括居住区道路和部分商业区道路等。

这些道路通常需要满足基本的交通需求。

c. 低流量道路:车流量和行人流量较小的道路,包括部分居住区道路和景观道路等。

这些道路通常需要限制车辆速度和保障步行安全。

3. 按照地理位置分类:a. 市区道路:位于城市中心地带的道路,通常是早期建设的老路,交通繁忙且路幅较小。

这些道路通常需要采取措施来缓解交通拥堵和保障交通安全。

b. 城郊结合部道路:位于城市边缘地带的道路,通常是连接市区和郊区的交通要道,车流量较大且路幅较宽。

这些道路通常需要满足基本的交通需求。

c. 郊区道路:位于城市外围地带的道路,通常是新建的道路,车流量较小且路幅较宽。

这些道路通常需要限制车辆速度和保障步行安全。

城市道路的功能与分类城市道路是城市交通运输的基础设施,它的功能和分类对城市的交通运输、商业发展、居民生活有着重要的影响。

在城市道路规划和设计中,应根据不同功能和需求,合理划分和分类道路,以便实现城市交通的高效、安全和便利。

下面将探讨城市道路的功能与分类。

一、城市道路的功能1.交通功能:城市道路作为交通运输的载体,具有交通功能,提供车辆行驶和行人通行的通道。

道路的设计和规划应充分考虑到车辆和行人的需求,设有适当的车道、人行道、停车区等设施,保障交通运输的顺畅和安全。

2.经济功能:城市道路是商业活动的重要场所,它连接了商业区、工业区和居民区等不同的经济活动区域。

良好的道路交通网络可以促进货物和人员的流动,促进经济的发展和繁荣。

3.社会功能:城市道路是居民进行日常活动的重要场所。

人们通过道路去上班、上学、购物和娱乐等,道路的通达性和便利性对于居民生活质量的提高有着重要的影响。

4.环境功能:城市道路的布局和设计应兼顾环境保护的要求,通过合适的绿化和景观布置,增加道路的美观和宜居性。

道路的污染控制和噪声减少也是提高生态环境质量的重要手段。

二、城市道路的分类1.主干道:主干道是城市道路网络的主要组成部分,承担着城市交通主要流量的运输任务。

主干道一般沿着城市中心线或者贯穿城市的重要交通走廊设置,宽度较大,车流量和交通速度较快。

2.支干道:支干道是连接主干道和次干道的中等道路,分布在城市的次要交通流量区域。

支干道连接了城市的各个行政区域和不同的功能区域,起到了缓解主干道交通压力的作用。

3.次干道:次干道连接了支干道和居民区的道路,通常是一些住宅区的主要道路。

它们的交通流量相对较小,车辆速度较慢,主要服务于周边的居民和商业设施。

4.居民区道路:居民区道路是连接住宅区内部的道路网络,主要服务于居民生活和居住环境。

它们宽度较小,车流量较少,行人通行设施完善。

5.步行街和人行道:步行街是为了方便行人而设立的专用道路,通常限制车辆通行。