羌族的饮食文化介绍

- 格式:doc

- 大小:18.50 KB

- 文档页数:5

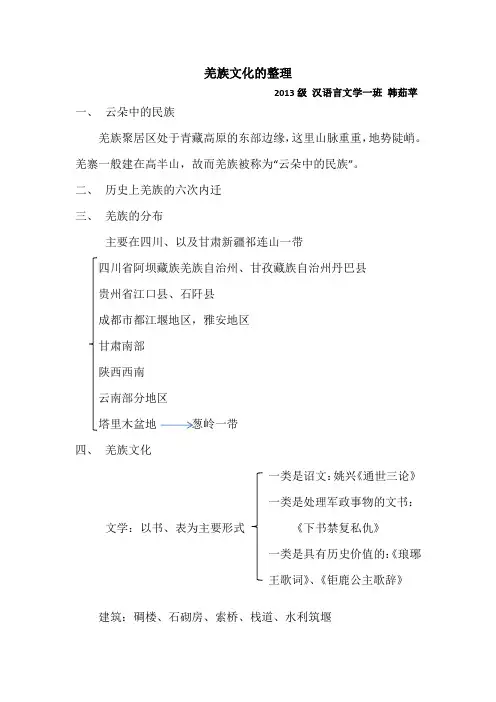

羌族文化的整理

2013级汉语言文学一班韩茹苹一、云朵中的民族

羌族聚居区处于青藏高原的东部边缘,这里山脉重重,地势陡峭。

羌寨一般建在高半山,故而羌族被称为“云朵中的民族”。

二、历史上羌族的六次内迁

三、羌族的分布

主要在四川、以及甘肃新疆祁连山一带

四川省阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州丹巴县

贵州省江口县、石阡县

成都市都江堰地区,雅安地区

甘肃南部

陕西西南

云南部分地区

塔里木盆地葱岭一带

四、羌族文化

一类是诏文:姚兴《通世三论》

一类是处理军政事物的文书:文学:以书、表为主要形式《下书禁复私仇》

一类是具有历史价值的:《琅琊

王歌词》、《钜鹿公主歌辞》建筑:碉楼、石砌房、索桥、栈道、水利筑堰

民间舞蹈

----跳沙朗、跳盔甲、跳皮鼓兰干寿

习俗喝咂酒、重阳酒、玉麦蒸蒸酒

种“女儿麻”、

祭山会

饮食:玉米面馍、烩面、搅团、洋芋糍粑、荞面、酸菜面块、羌山老腊肉,雅妹子风酱肉

参考文献:

1.《五胡十六国时期羌族文学简论》第十二届“挑战杯”省赛作品

2.《浅析两汉时期羌族的内迁与管理》青海民族大学民族学与社会学学院青海西宁81007

3.《汉书·地理志》

4.五胡十六国吧楼主:李若宁

5.天涯论坛寡人很低调《当今五胡何在》。

羌族饮食总结引言羌族是中国的少数民族之一,主要分布在四川、甘肃、青海等地。

羌族饮食文化源远流长,丰富多样。

本文将对羌族饮食进行总结,并介绍其特色菜肴和饮品。

特色菜肴萨堵饭萨堵饭是羌族传统的主食之一,制作萨堵饭需要将黍米放在锅内炒熟,再将其磨成黍米粉,烹煮时加入适量的水搅拌。

萨堵饭煮熟后呈糯黏状,口感绵软。

通常搭配羌餐的其他菜肴一起食用,营养丰富且具有独特的风味。

涮羊肉涮羊肉是羌族招待客人或节日庆典时常见的菜肴之一。

羊肉切成薄片后,放入热汤中煮熟。

煮熟的羊肉肉质鲜嫩,口感极佳。

同时,在涮羊肉中,人们还可以品尝到羌族特有的调料或蘸料,如花椒、辣椒和大蒜等,增添了菜肴的风味和辣味。

干烤土豆羌族地区的土豆以其特有的口感和风味而著名。

其中,干烤土豆是羌族特色菜肴之一。

制作时,将土豆切成薄片,放入锅中翻煎,煎至两面金黄即可。

干烤土豆色香味俱佳,口感脆嫩,可以作为正餐的配菜,也可以作为零食享用。

饮品酸奶茶酸奶茶是羌族的传统饮品之一。

制作酸奶茶时,将奶茶和酸奶按照一定的比例混合搅拌,使其充分融合。

酸奶茶清爽甘甜,具有一定的酸度。

在夏季,人们常常饮用酸奶茶以解暑消暑,并补充体内所需的营养物质。

木耳汤木耳汤是羌族传统的润肺饮品之一。

制作木耳汤时,将纯净水烧沸后,加入切碎的木耳和适量的冰糖,搅拌均匀即可。

木耳具有润肺生津的作用,常饮木耳汤可以起到滋补养颜的效果。

结语羌族饮食以其独特的特色菜肴和饮品而闻名,且具有丰富的营养和独特的口味。

通过本文的总结,我们对羌族饮食有了初步的了解。

希望能够进一步探索和体验羌族的饮食文化,感受其中的魅力和饕鬄。

介绍羌族的风俗习惯介绍羌族的风俗习惯羌族主要聚居在中国西南地区四川省西部,自称"尔玛",意为"本地人"。

下面是店铺为大家整理的羌族流传已久的特别的民间习俗,希望大家喜欢!羌族人的饮食风俗羌族玉食玉米、土豆,辅以小麦、青稞及荞麦。

副食是蔬菜、豆类及肉食等。

调味品有花椒、辣椒等。

常见的吃法是玉米继内加菜。

把青稞与小麦做成炒面。

羌族民间大都一日两餐,即吃早饭后出去劳动,要带上馍馍(玉米面馍),中午就在地里吃,称为"打尖"。

下午回家吃晚餐。

羌族主食大都离不开"面蒸蒸"。

常年食用白菜、萝卜叶子泡的酸菜,以及青菜做成的腌菜。

肉食以牛、羊、猪、鸡肉为主,兼食鱼和狩猎兽肉。

散居在山区的羌族一般不常食新鲜猪肉,而是吃"猪膘"。

"猪膘"是羌族人的传统风味食品,将猪宰杀后去毛,剖成两半或切成几大块,吊在屋梁上,用文火熏干制成。

存放时间越长,味道更佳。

吃时切成小块和菜一起炒,加入花椒、辣椒等佐料。

存放时间一般为一年。

羌族特别讲究药膳,较为典型的药膳菜有:羊肉附片汤;羊归汤;猪肉加杜仲1-2两清炖。

以上三种都能补肾。

黄芪炖鸡或黄芪(当归、党参也可)加上几两炖猪肉也能补血益气。

虫草炖鸭,能滋阴补肺益肾。

羌族一般饮用的酒称为咂酒,咂酒的制法是用青稞煮熟拌上酒曲,封入坛内,发酵7-8天后即可饮用。

饮酒时向坛中注少量开水,用细竹管吸饮,全家人轮流吸,吸完再加水至味淡再将酒渣食尽。

俗称"连渣带酒水,一醉二饱"。

每逢节日、婚丧、祭祀、聚会、待客或换工劳动,除饭菜丰盛外,还必备美酒。

结婚吃"做酒",宴客吃"喝酒",重阳节酿制的酒称为重阳酒,需储存一年以上方可饮用,重阳酒因储存时间较长,酒呈紫红色,酒醇味香,是重阳节期间必不可少的美酒。

兰花烟是羌族人自制的一种土草烟,其叶形如兰草,故俗称"兰花烟"。

川西各民族饮食文化研究一、本文概述《川西各民族饮食文化研究》是一篇旨在深入探索川西地区各民族饮食文化特色的学术论文。

川西,这片位于中国西南腹地的神秘土地,是藏族、彝族、羌族等多个民族的聚居地,他们各自拥有丰富多彩、独具特色的饮食文化。

本文旨在通过对这些民族饮食文化的深入研究,揭示其背后的历史渊源、社会习俗和文化内涵,以期对川西地区的饮食文化进行全面、系统的梳理和解读。

具体而言,本文将从多个角度对川西各民族的饮食文化进行深入的剖析。

通过对历史文献的梳理和实地考察,追溯川西各民族饮食文化的历史渊源和发展脉络,揭示其与传统农耕、游牧等生产方式以及宗教信仰、民族习俗之间的紧密联系。

从食材选择、烹饪技艺、餐具使用等方面,详细描绘川西各民族饮食文化的具体表现,展现其独特的魅力和多样性。

结合现代社会的变迁,探讨川西各民族饮食文化的传承与创新,以及其在促进民族团结、推动地方经济发展等方面的重要作用。

通过本文的研究,我们希望能够为深入了解川西地区各民族饮食文化提供有益的参考,同时也为推动该地区饮食文化的传承与发展贡献一份力量。

二、川西各民族饮食文化概述川西地区,位于中国西南的四川省西部,地理环境独特,气候多样,自然资源丰富。

这一地区居住着多个民族,包括藏族、彝族、羌族、汉族等,每个民族在长期的历史发展过程中,都形成了自己独特的饮食文化。

藏族的饮食文化深受其高原生活环境的影响,以糌粑、酥油茶、青稞酒为主食,这些食物不仅热量高,适合高原寒冷的气候,而且富含营养,有助于抵抗高原反应。

同时,藏族人民还擅长利用当地的牛羊肉、奶制品等制作各种美食,体现了其独特的饮食智慧。

彝族饮食文化则以其丰富的菜品和独特的烹饪方式而著称。

他们善于利用各种野生植物和动物,如蕨菜、竹笋、野猪等,制作出风味独特的菜肴。

同时,彝族的火塘文化也是其饮食文化的重要组成部分,人们在火塘边聚餐,共享美食,体现了其团结互助的社区精神。

羌族的饮食文化则以其原始、古朴的特点而引人注目。

一、引言羌族,作为中华民族大家庭中的一员,拥有悠久的历史和独特的文化。

羌族主要分布在四川省的茂汶、汶川、理县、黑水、松潘等地。

本文将从羌族的历史渊源、语言文字、服饰饮食、民间艺术等方面,对羌族文化进行总结。

二、羌族历史渊源羌族历史悠久,可追溯至三千多年前的左羌人。

早在殷商时期,羌族就活跃在中国的西北部和中原地区。

秦汉时期,羌族部落中的冉、马龙等部落在川西北一带定居。

唐宋时期,部分羌人同化于藏族和汉族。

今天的羌族是古代羌族人中保留下来的一支。

三、羌族语言文字羌族无本民族文字,通用汉文。

羌语属汉藏语系藏缅语族,分为南北两大方言。

羌族语言具有浓郁的地方特色,是羌族文化的重要组成部分。

四、羌族服饰饮食羌族服饰具有浓郁的牧羊民族特色。

男子一般包青色和白色头帕,穿自织的长过膝的白色麻布或蓝色长衫,外套车皮褂子,脚着草鞋。

妇女喜缠青色、白色头帕,身穿拖至脚背的麻布或棉布长衫,外套羊皮褂子,裹绑腿,衣服袖口和襟边均绣有鲜艳美丽的花边。

羌族主食有玉米、土豆,辅以小麦、青稞、荞麦等。

蔬菜有圆根、萝卜、白菜、辣椒、豌豆、杂豆等,佐以圆根叶子和白菜泡制的酸菜。

常烹制的食物有玉米粥加蔬菜、烤玉米或麦麸馍馍、蒸玉米面等。

五、羌族民间艺术羌族民间艺术丰富多彩,包括羌绣、挑花、编织等。

羌绣被誉为“云端艺术”,以其深厚的文化底蕴和特殊的审美价值,被列入国家级非物质文化遗产名录。

此外,羌族的民间音乐、舞蹈、戏剧等也独具特色。

六、羌族禁忌与习俗羌族禁忌丰富,如妇女分娩时在门外挂枷单或背兜,忌外人入内;家有病人时在门上挂红纸条,忌外人来访;不能跨火塘或用脚踩三角架,也不能在三脚架上烘烤鞋袜衣物;忌坐门槛和楼梯;饭后不把筷子横在碗上,也不能倒扣酒杯等。

七、总结羌族文化是中华民族传统文化的重要组成部分,具有丰富的历史底蕴和独特的民族特色。

在新时代背景下,保护和传承羌族文化具有重要意义。

我们要深入挖掘羌族文化的内涵,推动羌族文化的发展,让羌族文化在新时代焕发出新的生机和活力。

北川县羌族文化一:羌族简介北川蕴涵了丰富的文化资源,大禹故里、古老的羌族文化都让这片神奇的土地散发着迷人气息。

北川——全国唯一的羌族自治县,拥有全国羌族人口的近1/3,羌族的历史、文化、风俗,在这片浩瀚的土地上得以较为集中地保存。

疏九河,划九州,建立中华第一个国家社会的伟人——治水英雄大禹便生于北川,自古至今,人称“禹里”。

众多的大禹传说、神奇的碉楼、辉煌的史诗、缤纷的民俗、迷人的羌绣、悠扬的羌笛和口弦、令人目不暇接的羌舞——沙朗,犹如阳光和水,是这片土地上世世代代须臾不离的滋养。

羌族是一个有着悠久历史的民族,其悠久的文化承载着丰富的人文印记。

羌民族独特的传统文化、乡镇文化、民俗文化丰富多彩,大禹文化、古人类遗址文化底蕴浑厚。

北川县境内遗存许多的羌族村寨、古碉楼、羌绣、羌族史诗、羌族民俗、羌族服饰文化、羌笛、羌戏、羌舞、羌族民歌与音乐等非常珍贵的物质和非物质文化遗产,是中华民族文化宝库中的奇葩。

二:民间机构①:北川羌族自治县羌魂文化传播中心----中国心志愿者②:羌族民俗博物馆(新北川)③:羌族民俗文化馆文物古迹、建筑民居、民族服饰、民族文学三:羌族民族文化羌族特色大纲神话传说、歌谣、民间故事、漩坪腰梆、羌族丧舞、羌族口弦(青片乡尚武村的王泽兰、何秀芬、周顺兰三人)、北川羌笛、羊皮端公舞、许家湾十二花灯、羌戏、羌族的人生礼仪、羌历年、祭山会、领歌节、羌族“释比”的宗教经典、羌族“释比”的图经、羌族挑绣艺术、羌碉的修建技术、羌族“千年木锁”的制作。

①:小寨子沟与新建的吉娜羌寨:小寨子沟位于四川西北部,距北川县城93公里,距绵阳150余公里,是北川主要的羌族聚居点,地震后小寨子沟受到严重破坏,目前正在进行灾后重建工作。

吉娜羌寨为新建羌族聚居点的代表,基本采用现代建筑材料与技术,在建筑形式上也仅仅是在外表上加入了羌族文化的元素,对研究灾后重建过程中对羌族文化的影响有重要的参考价值。

②:羌族舞蹈:著名舞蹈老师:四川省非物质文化遗产禹羌祭祀皮鼓舞传承人王官全羌舞突出了羌族特色,讲究羌族原生态形象,强调了羌舞甩肩、转髋、顶胯等动作特点,易学、易跳、易会。

我身边的羌文化羌文化,一个深藏在中国四川盆地深处的文化,它是羌族人民在长期的历史演进中形成的独特文化。

我身边的羌文化,充满了神秘而又富有魅力。

在我生活的四川,羌族人民聚居在阿坝州和绵阳市,他们的文化深深地影响了我。

羌族人民有着自己的语言和文字,他们用古朴的羌语唱出动人的歌曲,每一首歌曲都是对生活的热爱和对历史的记忆。

他们的文字独特而又古老,每一个字都仿佛在诉说着羌族人民的历史。

羌族人民有着丰富的民俗文化。

他们有着独特的节日,如“羌年”、“夬羌节”等,这些节日是他们庆祝丰收、祈求平安的重要日子。

在这些节日里,羌族人民会穿上华丽的民族服装,跳起欢快的舞蹈,吹起羌笛,敲起羊皮鼓,整个村子都沉浸在欢乐的气氛中。

羌族人民还有着独特的建筑风格。

他们的房屋多以石材建造,层叠交错,被称为“碉楼”。

这些碉楼不仅坚固耐用,而且每一座都有着自己的特色和故事。

在我身边,就有许多这样的碉楼,它们见证了羌族人民的历史和智慧。

羌族人民还有着丰富的饮食文化。

他们的食物以糯米和玉米为主,也有着各种独特的菜肴。

其中最著名的就是“羌族三宝”——酸菜、腊肉和咂酒。

这些食品不仅口感独特,而且都有着深厚的文化内涵。

每次品尝这些食物,我都能感受到羌族人民的热情和好客。

在我身边,羌文化的影响无处不在。

在学校里,羌族的语言和文化被纳入课程中,让我们更好地了解和传承这一文化。

在社区里,各种羌族文化活动和节日不断丰富着人们的生活。

在工作中,羌文化的元素也被巧妙地融入其中,成为了一种独特的品牌形象。

然而,随着社会的快速发展,羌文化的传承和发展也面临着一些挑战。

如何让更多的人了解和接受羌文化,如何让这一独特的文化在现代社会中焕发出新的生命力,这是我们需要思考和解决的问题。

在我身边,有许多人在为保护和传承羌文化而努力。

他们有的是教师,有的是艺术家,有的是志愿者,他们用自己的方式,为传承和发展羌文化做出了贡献。

总的来说,羌文化是我身边的一种独特文化,它深深地影响着我。

羌族历史与文化风俗词条汇释【羌】古族名。

最早见于甲骨卜辞。

分布在今甘、青、川一带。

先秦时三四次进入中原。

汉代部分羌人南迁后分为三支:越嶲、广汉、武都,另有先零、烧当等部。

魏晋至唐宋,又有宕昌、邓至、白兰、党项等部。

原以游牧为主,与汉人杂处者渐事农耕。

善于山地战。

塞内多居土屋,塞外多居庐帐。

披发左衽。

饮食以酒、乳、牛羊肉为多。

有火葬之俗。

早期信巫术,公元5世纪后半叶传入佛教。

两汉至宋,不断反抗历朝统治。

东晋时烧当羌曾建立后秦,为五胡十六国之一。

北宋时,党项羌曾建立西夏。

羌人在历史发展中渐与其他民族融合。

今羌族为古羌人的后裔。

发羌与藏族有渊源关系。

【羌族】我国少数民族名。

公元前2世纪羌人的冉马龙部就在今川西北一带活动。

今天的羌族是古代羌人中留存下来的一支。

自称“尔玛”,意即土生土长的人。

分布在川西北茂县、汶川、理县、松潘等县。

语言属汉藏语系藏缅语族羌语支,有南、北两种方言,多通汉语。

以农为主。

住房多为石砌平顶碉楼。

擅长刺绣、挑花、编织。

旧时崇拜万物有灵。

村寨都有禁砍伐的“神林”。

部分人信喇嘛教。

【羌语】属汉藏语系藏缅语族羌语支。

分布在四川茂县以及汶川、理、黑水、松潘等县。

分南、北两个方言。

复辅音较丰富;北部方言无声调,南部方言动词和形容词作谓语时有人称、数、时间、体、态、式、趋向等语法范畴,主要用元音,声调变化以及用前加、后加成分等方式表示。

【羌族的饮食】以大米、青稞、洋芋和荞子为主食,辅以小麦和玉米。

青稞和小麦的吃法主要是做成炒面,供旅途或放牧食用。

玉米或磨成细颗粒,蒸成玉米饭,称为面蒸蒸。

或加蔬菜煮成玉米稀饭,称为面汤。

或掺入大米混蒸,称为金裹银或银裹金。

或磨成面,不经发酵,而加以麦面做成馍馍,先用锅炕而后再用火烧食,称为“锅塌子”。

多食酸菜或腌菜,喜欢“咂酒”,吸“兰花烟”、吃熏干“猪膘”等。

点评:与凤县有相同着金裹银、酸菜、兰花烟、洋芋、锅塌子、熏干“猪膘”【羌族“咂酒”】羌族饮料,以青稞、大麦煮熟后拌曲放入坛内酿成。

羌族非物质文化遗产保护与传承思考羌族是我国少数民族之一,生活在四川、甘肃、青海、云南等地,具有丰富的文化遗产和非物质文化遗产。

随着现代化的发展,羌族的传统文化面临着失传的危险。

因此,保护和传承羌族非物质文化遗产显得尤为重要。

本文将从羌族非物质文化遗产的保护与传承入手,探讨如何更好地保护和传承羌族文化。

一、羌族非物质文化遗产的概述羌族非物质文化遗产,主要包括羌族传统乐舞、语言、服饰、住宅、饮食、医药、手工艺等方面的传统文化。

其中,羌族传统乐舞是羌族文化的重要组成部分,具有独特的艺术魅力。

羌族传统乐舞表现了人们对生活、自然、祖先的敬仰和崇拜,是羌族文化的重要体现之一。

羌族语言是一种独立于汉语的语言系统,是属于古羌语的后期演变形式,具有文化自信心。

羌族服饰具有独特的艺术风格和民族特色。

传统的羌族服装,主要是羊毛、棉绸、白纱等制成,多以红黄为主色调,花纹纷繁,取材广泛,彰显了羌族文化的多彩性与丰富性。

羌族住宅是羌族传统文化的重要组成部分。

羌族住房分“板房”和“软房”两类,板房主要分布在川、甘、陇等地;软房则主要分布在云南、贵州等地,常见于海拔1000米左右的地区。

软房广泛采用的壮丽高耸、黑黝黝的柱子,抵御风霜雪雨,洪水涝灾,一种古老而典雅的民居形式。

软房的独特设计,体现了羌族生活文化的特点和地域文化的风貌。

羌族饮食和医药文化是羌族文化中不可或缺的一部分。

羌族人口密度低,社会经济发展滞后,药材资源非常丰富,显得格外重要。

羌族医药文化既有丰富的理论知识,又有生动的实践经验,深受群众喜爱和信赖,是我国传统医学的重要组成部分之一。

羌族饮食文化则表现了人们对物质与精神生活的极为重视。

二、羌族非物质文化遗产的保护与传承随着现代化建设的发展,羌族传统文化受到了前所未有的冲击,许多传统文化已经消失或濒临消失的边缘。

为了保护和传承羌族传统文化,需要采取以下措施:(一)宣传和传播宣传和传播是保护和传承羌族非物质文化遗产的重要手段。

羌族文化调研报告1. 羌族的历史与起源羌族是中国西南地区的一个少数民族,根据历史记载,羌族有着悠久的历史,可以追溯到公元前三千年左右。

羌族起源于青藏高原地区,后移居至中国西南地区,并形成独特的文化传统。

2. 羌族的居住区和分布情况羌族主要居住在四川、甘肃、青海等地,其中四川是羌族人口最多的地方。

在这些地区,羌族人口分布较广,且在一些地方形成了相对集中的居住区,如四川阿坝藏族羌族自治州、四川甘孜藏族自治州等地。

3. 羌族的语言和文字羌族有自己的语言,属于藏缅语系,与藏语、门巴语等有一定的相似性。

羌族的文字主要使用汉字,目前仅少数羌族人能够使用传统的羌文进行书写和交流。

4. 羌族的传统服饰与民俗羌族的传统服饰多样且色彩丰富,男性常穿着短领长袍和短裤,女性则穿着彩色上衣和长裙。

羌族民俗活动多样,如赛马、祭祀等,其中最有代表性的就是羌族的“黄节”、“龙船节”等节日活动。

5. 羌族艺术与音乐羌族的艺术表现形式多样,包括织锦、木雕、篆刻等,其中以织锦最为有名。

羌族音乐也具有独特的风格,常采用民族乐器如箫、笛子、板胡等进行演奏,以表达对自然和生活的感悟与赞美。

6. 羌族的民间信仰与宗教羌族的民间信仰主要包括崇拜山神、水神、土地神等,同时也受藏传佛教和道教的影响。

羌族人民在日常生活中常常举行祭祀活动,以祈求丰收和平安。

7. 羌族的饮食文化羌族人民饮食以牛、羊、猪肉为主,辅以豆类、蔬菜等。

他们还制作独特的羊肉干、牛肉干等食品,具有独特的口味和风味。

8. 羌族的民俗婚礼与节日庆典羌族的婚礼和节日庆典是他们社会生活中重要的组成部分。

羌族婚礼注重礼仪,如有特定的仪式和习俗,庆典时常常进行羌族传统舞蹈、歌唱等表演,热闹而喜庆。

9. 羌族的经济活动与发展羌族人民主要以农牧业为生,种植水稻、小麦、玉米等农作物,同时也养殖牛、羊等家畜。

在现代社会,一些羌族人民从事手工艺品制作、旅游业、教育等行业,有一定经济收入。

10. 羌族的传统价值观与文化传承羌族有着独特的传统价值观,如强调家族观念、尊老爱幼、重视亲情等。

2024年浅析羌族民俗文化的保护与发展羌族,作为中国古老的民族之一,拥有丰富多彩的民俗文化。

这些文化不仅反映了羌族人民的历史、信仰和生活方式,也是中华民族多元文化的重要组成部分。

然而,在全球化和现代化的冲击下,羌族民俗文化面临着前所未有的挑战。

如何在保护传统文化的基础上,实现其与现代社会的融合与发展,成为了亟待解决的问题。

一、羌族民俗文化概述羌族主要聚居在中国四川的阿坝藏族羌族自治州和甘肃的甘南藏族自治州等地。

羌族民俗文化源远流长,包括语言、服饰、饮食、建筑、节庆、歌舞、手工艺等多个方面。

例如,羌族的服饰以其独特的色彩和图案著称,体现了羌族人民对自然的崇敬和对生活的热爱。

羌族的节庆活动如“祭山会”、“火把节”等,更是充满了浓厚的宗教色彩和民族风情。

这些民俗文化不仅是羌族人民的精神寄托,也是他们身份认同和文化传承的重要载体。

二、文化保护现状与挑战近年来,随着国家对非物质文化遗产保护的重视和民族地区的发展,羌族民俗文化的保护取得了一定的成效。

然而,同时也面临着诸多挑战。

一方面,现代生活方式的冲击使得许多年轻人对传统文化的兴趣减弱,羌族民俗文化的传承面临断层的危险。

另一方面,羌族聚居地区经济发展相对滞后,缺乏有效的资金投入和文化人才,使得文化保护工作难以深入开展。

此外,旅游业的快速发展也对羌族民俗文化产生了一定的冲击,一些传统节庆活动被商业化利用,失去了原有的文化内涵。

三、保护措施与实施路径针对羌族民俗文化面临的保护挑战,我们需要采取一系列有效的措施和实施路径。

首先,加强对羌族民俗文化的宣传教育,提高公众对传统文化的认识和尊重。

其次,建立健全文化保护机制,制定相关的法律法规和政策措施,为文化保护提供制度保障。

同时,加大对羌族聚居地区的资金投入,支持文化基础设施建设和文化人才培养。

此外,推动羌族民俗文化与旅游业的融合发展,将传统文化元素融入旅游产品中,实现文化传承与经济发展的双赢。

四、文化传承与创新途径在保护传统文化的基础上,我们还需积极探索文化传承与创新的途径。

羌族饮食羌族“咂酒”蕴含着怎样的文化

>羌民每次饮咂酒都要敬神,咂酒成为一种连接人与神的中介物。

羌族以酒敬神,认为神人共饮,酒里会含有神的力量,人喝完以后就会感到心神俱佳。

咂酒由老人先喝,是因为羌族认为老人能通神,是离神最近的人。

他能消除神力中的压力,然后再由年轻人喝,吸收神力。

羌族称小孩为“鬼娃”,认为小孩还未成人,介于人鬼之间,阳气不足,不能直接喝敬过神的咂酒,只有等大人吸收了绝大部分神力后,小孩才能接受余下的神力。

古时各部落之间、各家族之间、各村寨之间发生冲突时,有过错的一方必须背上一坛咂酒到对方去承认错误,届时双方围坛饮酒,边喝边剖析自己的过错,最后达成共识,矛盾通过酒的媒介而得以解决,因而羌人中有“烟散气,酒结情”之说。

在饮用咂酒的过程中,通过老人将原始宗教经典传承下来,其中有羌族的历史传说、战争、生产习俗、生活习俗、宗教信仰等方而的内容,成为羌族宗教、历史、文学、民俗等方而的重要资料。

咂酒是羌族各种礼俗中不可或缺的媒介物,是一种具有礼仪规范的载体,其礼仪性功能远远超过了咂酒作为饮品的实用功能。

羌族有首山歌这样唱道:“不唱山歌心不安,不喝咂酒心不宽,不栽林擒那有梁,不推麦子那来面。

”由此可知道咂酒在羌族人生活中的重要性。

咂酒在现今不仅没有衰退的迹象,而且还呈现出了不断深化提高的趋势,这种发展趋势,既保留了古羌人们必须继承和发扬的古羌文明成分,又引进了不少先进的现代文明成分,如饮酒时讲究卫生、歌舞中引进现代音乐节奏等。

有理由相信,醇香的咂酒文化将和其他文化一样,在现代羌人独具匠心

的创作之下将会闪现更加绚丽的光彩,羌族的咂酒文化也将使中华民族的酒文化更加五彩缤纷。

羌族老腊肉作者:翁俊安来源:《烹调知识》 2014年第6期安徽翁俊安/文羌族老腊肉是四川阿坝藏族羌族自治州特色传统肉制品。

由于老腊肉用自然放养的山猪肉腌制,既有野猪肉清香味,又有家猪肉柔嫩感,是羌族人羌年节里喜欢的肉制品。

羌族老腊肉有两种吃法,一是清蒸,二是火烤,无论哪种吃法,味道都香美厚醇。

自然放养的山猪不是野猪,是羌族人圈养的一种家猪。

每天早上将猪放出笼,任凭它上山下河自己寻食,少用饲料喂养。

羌族的“羌”字,字型从羊从人,为牧羊人,羌族以前是以养羊为主的游牧民族,定居后,便从事农业耕作和放牧生活。

牧猪对羌族人来说是拿手活。

牧养的家猪凭着阿坝龙门山区里许多野菜杂果,磨炼得嘴尖毛长,滋润得膘肥体壮,猛一看还真像野猪。

一到年尾,这些山猪就成了羌年节里的美味佳肴。

屠宰这些山猪,羌族人不用刀,而是用绳将猪勒死后放净血,再去毛洗净,把部分肉分割成条块,用粗盐腌渍一周后,再取出烟熏,然后吊在屋梁上风干即成。

用这种山猪肉做成的腊肉,能久放多日不变质,羌族人称之老腊肉。

羌族老腊肉看相不美,黑褐色,羌族人家在通风的屋檐下都会挂上一大排。

家里来客了,要拿出老腊肉来款待客人。

先用洗米水洗除老腊肉表面灰尘,再用软稻草轻轻抹擦,便可将腊肉上杂质去掉,切片清蒸。

蒸熟后的老腊肉油润光亮,香气四溢,肥肉不腻,瘦肉不柴,鲜嫩味香。

阿坝地处青藏高原东南缘,横断山脉北端,饮食文化和旅游景观也很丰富,尤其是腌腊制品具有独特的山香野味,是羌族人最为自豪和喜食的美味。

如今,羌族老腊肉已作为四川特产而名扬海内外。

羌族的饮食文化介绍

羌族的饮食主要是有玉米、小麦、青稞、胡豆、黄豆、碗豆、荞麦等;还有从川西平原运来的大米、面粉等。

蔬菜有圆根萝卜、白菜、辣椒、莲花白等,常吃自己泡制的酸菜,每日以三餐为习。

羌族的饮食文化是羌族的一些日常饮食习惯及饮食风俗,是羌族文化的主要代表。

以下是为你精心整理的羌族的饮食文化介绍,希望你喜欢。

羌族的饮食习惯羌族民间大都一日两餐,即吃早饭后出去劳动,要带上馍馍(玉米面馍),中午就在地里吃,称为“打尖”。

下午收工回家吃晚餐。

主食大都离不开面蒸蒸。

用小麦粉和玉米粉混合做成馍放入火塘上烤熟,也是羌族日常主要食品之一。

许多地区的羌族还喜食用玉米粉加推豆花的连(米+查)浆水发酵,蒸成豆泡子馍馍,或将嫩玉米磨碎做成的水粑馍馍。

用麦面片加肉片煮熟称为“烩面”;沸水加玉米粉煮成糊状,称为“面汤”,继续加玉米粉搅稠,以筷子可拈起为度,称为“搅团”,都是常吃的主食。

羌族常用玉米、小麦、豆类先炒熟,再磨制成炒面,一般多在旅行或放牧时食用。

在食用马铃薯时,羌族民间喜将马铃薯整个煮熟,然后去皮,再舂成泥状,做成糍粑,称为洋芋糍粑,用油煎或炸后,拌蜂蜜吃。

也可用洋芋糍粑切片加酸菜、肉片煮汤吃。

羌族的饮食散居在山区的羌族一般不常食新鲜猪肉,都是将猪宰杀后去毛,剖成两半或切成几大块,吊在房梁上熏烤制成“猪膘”,

存放时间一般为一年,食用时一是与蔬菜同煮,熟后捞起猪膘,切成长方形大片盛入碗中即可食用;二是将生腌猪膘切成小块同菜一起炒,作用是以猪膘代油,还要加些花椒和辣椒提味。

在宰杀年猪时,羌族喜将猪血等充填到猪大肠内,煮熟后称为血肠。

血肠也是宴客吃酒时的一种上肴。

有的还将猪血与荞麦和在一起做成血馍馍食用。

羌族还常把新鲜的猪肉放在新宰的猪肚子里加盐、花椒等扎紧、风干,作成“瓤肚”久存不坏。

羌族一般饮用的酒称为咂酒,茂县羌语称“日麦希”,意为羌人酒。

咂酒的制法是用青稞煮熟拌上酒曲,封入坛内,发酵7;8天后即可饮用。

羌族饮咂酒,不用酒具,而是将酒坛开封,用一根细竹管咂吸,咂饮时以长幼为序,轮流咂饮,并不断地注入凉开水,直到味淡为止。

羌族是一个非常古老的民族,有记载的历史已经4000多年,虽然羌族随着时代的变化风俗也有所变化,但是羌族的饮食一直都保留着最原始的味道,是羌族文化的一大分支。

羌族民族历史迄今为止,我国境内发现的最古老而又是比较成熟的文字便是3000多年前殷商时代的代表文字;;甲骨文。

甲骨文中频繁地提到“羌”这个字。

《诗地理考》曰:“羌本三苗之后,居三危,今叠、宕、松诸州皆羌地。

”《史记;五帝本纪》云:“迁三苗于三危,以变西戎。

”《后汉书;西羌传》说:“西羌之本出自三苗,姜姓之别也。

其国近南岳。

及舜流四凶,徙之三危,河关之西羌地是也。

”

仰韶文化末期(约公元前3000年左右),黄河中游出现了炎、黄两大部落。

炎帝姜姓,姜、羌本一字之分化,是母系社会与父系社会的不同表达,甲骨文中亦常互用。

姜、羌均像头戴羊角头饰之人,代表以羊为图腾的起源于我国西北的原始游牧部落。

《晋语;国语》:“昔少典娶有蟜氏,生黄帝、炎帝。

黄帝以姬水成,炎帝以姜水成。

成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜。

”炎帝集团部落众多。

在后来的战争中,炎帝部落联盟败给黄帝部落联盟。

炎帝部落联盟大部分随炎帝与黄帝部落联盟互相融合,成为华夏族(汉族)。

另一部分则西行或南下,与当地土著居民融合,成为藏族、彝族、纳西族以及今天的羌族。

羌族自此诞生。

汉代,四川羌族建有牦牛、青衣羌国,地辖今西昌、甘孜、雅安、乐山一带,国都在宝兴县灵关镇。

西汉时西北地区的汉阳(天水)、金城(兰州)、安北地、陇西五郡羌族人口达259990户,1001802人。

到了东晋十六国时期,西北羌人建立了后秦,但只是昙花一现,生命力不强,影响不大。

公元881年(唐代末期),党项羌人拓跋思恭在夏州(今内蒙与陕西交界处的白城子)建立夏州政权,辖夏、绥、银、宥四州。

夏国是以陕、甘、宁、青一带的党项羌族为主体,包括西北其他民族在内组建的国家。

党项羌有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野利氏、米擒氏、拓跋氏八族,以拓跋氏最强,起群首领导作用。

后因受吐蕃不断的侵犯和骚扰,向唐朝政府申请内迁于陕西、宁夏一带。

获准,并赐李姓。

公元1031年,第十一世太祖李得明逝世,其子李元昊继位,号夏景宗。

至此,大夏国立国346年,于公元1227年灭亡,其后裔在今阿坝州理县桃坪乡、甘孜州丹巴等地仍有分布。

四川古为巴蜀国,夏代属梁州。

巴蜀出自氐羌,蚕丛(故居蚕陵,在今四川省阿坝藏族羌族自治州茂县叠溪镇,遗迹毁于1933年8月25日15时发生的叠溪大地震)称王。

李白在《蜀道难》里吟咏:“蚕丛及鱼凫,开国何茫然。

”就在同一地域,古羌人还建有冉駹(发音与“Rrmea”几无差别)国,乃今日30万羌人之故居地,统辖区域包括今四川阿坝之茂县、汶川、理县、黑水、松潘、九寨沟、马尔康、金川、小金、壤塘、阿坝、红原、若尔盖等县地。

三国时(公元221年),疆域尚包括有今都江堰(古称都安县、齐基县、灌县)、彭县(古称白马县、兴乐县)、北川(羌族自治)县(古称石泉县)、青川县(古称广武县)、平武县(古称刚底县)、甘肃文县(古称阴平县)。

汉代羌都在今茂县凤仪镇。

此外,古羌之种还有姜氏戎、先零羌、烧当羌、钟羌(钟存羌)、勒姐羌、卑喃羌、当煎羌、罕羌、且冻羌、虔人羌、牢姐羌、封养羌、乡姐羌、烧何羌、巩唐羌、全无种羌、黑水羌、卑禾羌、塞外羌、保塞羌、河曲羌、发羌、婼羌、西夜、蒲犁诸羌、阿钩羌、牦牛羌、参狼羌、青衣羌、白马羌、白兰羌、可兰羌、宕昌羌、邓至羌、汶山羌、党项羌、白狗羌、哥邻羌、悉董羌、咄霸羌、保霸羌、白草羌、黑虎羌、罗打鼓羌、杨羌、草坡羌、青片羌、四邻羌、临涂羌、涉题羌、左封羌、紫祖羌、林台羌、向人羌、葛延羌、维(威)州羌、蚕陵羌(昔卫羌)等百余种羌支,此不赘述。

不管怎样,他们和华夏族一样;;具有部分炎帝部落血统。

这一点是确定无疑的,有大量古代史料和考古发现为证,也为中外学界认同。

秦人还有一部分是西周灭亡后留在陕西的周国遗民,秦公受周王命,纳其为民。

而秦穆公灭戎国十二个,是以国内有大量戎人。

再者秦国实行商鞅变法后招引无数关东之民入秦为民。

因此所谓秦人就是戎人的说法是错误的。

秦人一度风俗戎化,但仍以以华夏自居,等到了战国时又与中原的华夏族融为一体。

秦始皇建国后东迁陕西咸阳,史记等史料记载,秦始皇晚年迷信,听信了方士所谓的“亡秦者胡也”。

乃使蒙恬发兵三十万人北击胡,略取河南地...又使蒙恬渡河取高阙、阳山、北假中,筑亭障以逐戎人。

徙谪,实之初县。

羌族的饮食文化介绍。