降雨量是如何计算的

- 格式:doc

- 大小:172.50 KB

- 文档页数:2

暴雨流量计算方法和步骤汇总

一、设计频率确定:

设计频率是暴雨流量计算的基础,可以根据所在地的降雨资料和工程

的要求来确定,常见的设计频率有2年、5年、10年、20年等。

二、计算降雨量:

根据设计频率和所在地的降雨统计资料,可以推测出相应的设计雨量。

常见的推测方法有平均降雨强度法、杰森定律法和个例法等。

三、确定流域面积:

流域面积是指暴雨流量计算的范围,一般是指水流汇集的区域。

可以

通过地理信息系统(GIS)或测算方法来确定。

四、计算时程单位线:

时程单位线是描述雨水径流随时间的变化规律的曲线,可以通过统计

降雨资料和水文资料,使用时程单位线法计算出来。

时程单位线反映的是

单位面积上的径流量随时间的变化规律。

五、单位线法计算:

单位线法是暴雨流量计算的常用方法,主要包括以下几个步骤:

1.将流域面积等分成若干小面积。

2.根据小面积的时程单位线和面积比例,计算每个小面积的单位线。

3.将各个小面积的单位线叠加,得到总的单位线。

4.根据总的单位线和设计雨量,计算出瞬时流量。

5.将瞬时流量积分得到单位时间内的总流量。

六、流量计算:

根据瞬时流量和计算时间间隔,可以计算出单位时间内的总流量。

可以使用Simpson法、矩形法等数值计算方法。

以上就是暴雨流量计算方法和步骤的汇总。

需要注意的是,在实际应用中还需考虑降雨的时空分布、流域的特性等因素。

同时,暴雨流量计算是一个复杂的过程,需要具备相关的水文学和水利工程知识。

降⾬量是如何计算的降⾬量是如何计算的从天空降落到地⾯上的⾬⽔,未经蒸发、渗透、流失⽽在⽔⾯上积聚的⽔层深度,我们称为降⾬量(以毫⽶为单位),它可以直观地表⽰降⾬的多少。

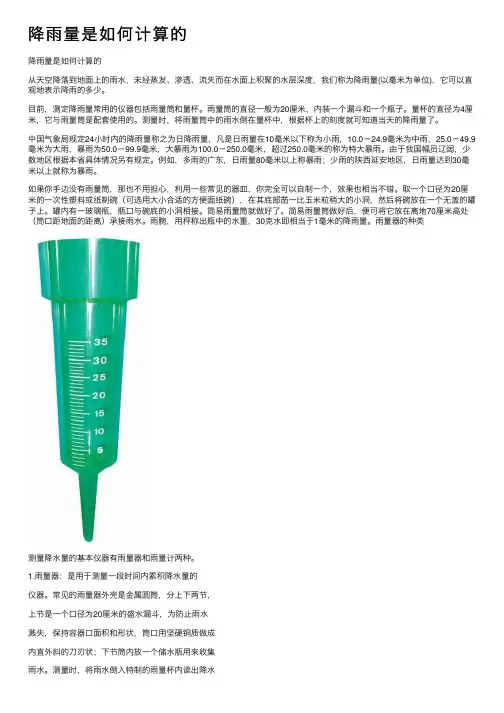

⽬前,测定降⾬量常⽤的仪器包括⾬量筒和量杯。

⾬量筒的直径⼀般为20厘⽶,内装⼀个漏⽃和⼀个瓶⼦。

量杯的直径为4厘⽶,它与⾬量筒是配套使⽤的。

测量时,将⾬量筒中的⾬⽔倒在量杯中,根据杯上的刻度就可知道当天的降⾬量了。

中国⽓象局规定24⼩时内的降⾬量称之为⽇降⾬量,凡是⽇⾬量在10毫⽶以下称为⼩⾬,10.0-24.9毫⽶为中⾬,25.0-49.9毫⽶为⼤⾬,暴⾬为50.0-99.9毫⽶,⼤暴⾬为100.0-250.0毫⽶,超过250.0毫⽶的称为特⼤暴⾬。

由于我国幅员辽阔,少数地区根据本省具体情况另有规定。

例如,多⾬的⼴东,⽇⾬量80毫⽶以上称暴⾬;少⾬的陕西延安地区,⽇⾬量达到30毫⽶以上就称为暴⾬。

如果你⼿边没有⾬量筒,那也不⽤担⼼,利⽤⼀些常见的器⽫,你完全可以⾃制⼀个,效果也相当不错。

取⼀个⼝径为20厘⽶的⼀次性塑料或纸制碗(可选⽤⼤⼩合适的⽅便⾯纸碗),在其底部凿⼀⽐⽟⽶粒稍⼤的⼩洞,然后将碗放在⼀个⽆盖的罐⼦上。

罐内有⼀玻璃瓶,瓶⼝与碗底的⼩洞相接。

简易⾬量筒就做好了。

简易⾬量筒做好后,便可将它放在离地70厘⽶⾼处(筒⼝距地⾯的距离)承接⾬⽔。

⾬腕,⽤秤称出瓶中的⽔重,30克⽔即相当于1毫⽶的降⾬量。

⾬量器的种类测量降⽔量的基本仪器有⾬量器和⾬量计两种。

1.⾬量器:是⽤于测量⼀段时间内累积降⽔量的仪器。

常见的⾬量器外壳是⾦属圆筒,分上下两节,上节是⼀个⼝径为20厘⽶的盛⽔漏⽃,为防⽌⾬⽔溅失,保持容器⼝⾯积和形状,筒⼝⽤坚硬铜质做成内直外斜的⼑刃状;下节筒内放⼀个储⽔瓶⽤来收集⾬⽔。

测量时,将⾬⽔倒⼊特制的⾬量杯内读出降⽔量毫⽶数。

降雪季节将储⽔瓶取出,换上不带漏⽃的筒⼝,雪花可直接收集在⾬量筒内,待雪融化后再读数,也可将雪称出重量后根据筒⼝⾯积换算成毫⽶数。

降水量计算方法根据其不同的物理特征可分为液态降水和固态降水。

液态降水有毛毛雨、雨、雷阵雨、冻雨、阵雨等,固态降水有雪、雹、霰等,还有液态固态混合型降水:如雨夹雪等。

降水量就是指从天空降落到地面上的液态和固态(经融化后)降水,没有经过蒸发、渗透和流失而在水平面上积聚的深度。

他的单位是毫米。

在气象上用降水量来区分降水的强度。

可分为:小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨,小雪、中雪、大雪和暴雪等。

小雨:雨点清晰可见,没漂浮现象;下地不四溅;洼地积水很慢;屋上雨声微弱,屋檐只有滴水;12小时内降水量小于5mm 或24小时内降水量小于10mm的降雨过程。

中雨:雨落如线,雨滴不易分辨;落硬地四溅;洼地积水较快;屋顶有沙沙雨声;12小时内降水量5~15mm或24小时内降水量10~25mm的降雨过程。

大雨:雨降如倾盆,模糊成片;洼地积水极快;屋顶有哗哗雨声;12小时内降水量15~30mm或24小时内降水量25~50mm的降雨过程。

暴雨:凡24小时内降水量超过50mm的降雨过程统称为暴雨。

根据暴雨的强度可分为:暴雨、大暴雨、特大暴雨三种。

暴雨:12小时内降水量30~70mm或24小时内降水量50~100mm的降雨过程。

大暴雨:12小时内降水量70~140mm 或24小时内降水量100~250mm的降雨过程。

特大暴雨:12小时内降水量大于140mm或24小时内降水量大于250mm的降雨过程。

小雪:12小时内降雪量小于1.0mm(折合为融化后的雨水量,下同)或24小时内降雪量小于2.5mm的降雪过程。

中雪:12小时内降雪量1.0~3.0mm或24小时内降雪量2.5~5.0mm或积雪深度达3CM的降雪过程。

大雪:12小时内降雪量3.0~6.0mm或24小时内降雪量5.0~10.0mm或积雪深度达5CM的降雪过程。

暴雪:12小时内降雪量大于6.0mm或24小时内降雪量大于10.0mm或积雪深度达8CM 的降雪过程。

工程水文学公式范文1.降雨量计算公式:- 平均降雨强度(Ia):Ia = P / T,其中P是降雨量(mm),T是降雨时间(h)。

- 年最大降雨量(Pmax):Pmax = (P / T) * 365,其中P是降雨量(mm),T是降雨时间(h)。

2.面雨量计算公式:- 面平均降雨强度(Im):Im = P / A,其中P是降雨量(mm),A 是面积(km^2)。

- 面平均降雨量(Ia):Ia = (P / A) * 1000,其中P是降雨量(mm),A是面积(km^2)。

3.洪水频率计算公式:- 洪峰流量计算公式(Qp):Qp = C * A^B,其中Qp是洪峰流量(m^3/s),C和B是常数,A是汇流面积(km^2)。

-设计频率计算公式:P=1/(1-(1/T)),其中P是设计频率(%),T 是重现期(年)。

4.壁面径流计算公式:- 尼曼公式:Q = C * A * I * S,其中Q是径流流量(m^3/s),C 是径流系数,A是壁面面积(km^2),I是坡度(m/m),S是单位面积平均降雨量(mm/h)。

-基因斯特拉法(GIUH)公式:Q(t)=K*R(t)*h(t)*I(t),其中Q(t)是时刻t的径流量(m^3/s),K是单位过滤时间和流速的关系系数,R(t)是径流生成函数,h(t)是单位面积的历时洪流函数,I(t)是引起径流的均匀坡度过程。

5.土壤水分计算公式:-含水量计算公式:θ=(Vw/Vt)*100,其中θ是土壤含水量(%),Vw是土壤含水量体积(m^3),Vt是土壤总体积(m^3)。

- 不透水面积计算公式:A = (Pi - θ) * At,其中A是不透水面积(m^2),Pi是降雨量强度(mm/h),θ是土壤含水量(%),At是雨滴时间(h)。

6.蒸发计算公式:- 定性方法公式:E = C * P,其中E是蒸发量(mm),C是蒸发系数,P是降雨量(mm)。

- 量化方法公式:E = K * (Ts - T),其中E是蒸发量(mm),K是蒸发系数,Ts是水面表温度(℃),T是空气温度(℃)。

降雨量怎么计算降雨量是指单位时间内某地区降水的总量,通常以毫米(mm)为单位。

降雨量的计算对于气象学、农业、水资源管理等领域都具有重要意义。

下面我们来了解一下如何计算降雨量。

1. 雨量计的使用。

最常用的测量降雨量的工具就是雨量计。

雨量计通常是一个圆柱形的容器,上面有一个漏斗状的口,当雨水落入漏斗口时,就会流入容器内。

容器内部通常刻有刻度,可以直接读取降雨量。

2. 雨量计的布设。

为了保证测量的准确性,雨量计需要放置在一个开阔的地方,远离建筑物、树木等遮挡物。

同时,雨量计的高度也需要符合规定,一般要求离地面1.5米左右。

3. 读取雨量计的数据。

一般情况下,雨量计的读数是每24小时读取一次,即每天读取一次。

读取的方法是直接观察雨量计容器内的水位,然后根据刻度来确定降雨量。

4. 雨量站的设置。

为了更准确地测量降雨量,通常会在一个地区内设置多个雨量站,以覆盖更广泛的范围。

这些雨量站的数据会被汇总到一个中心,进行综合分析和处理。

5. 雷达和卫星技术。

除了传统的雨量计,现代气象学还可以利用雷达和卫星技术来测量降雨量。

雷达可以通过回波信号来确定降雨的强度和范围,而卫星可以通过遥感技术来监测大范围的降雨情况。

6. 数学模型的应用。

除了实地测量,还可以利用数学模型来计算降雨量。

通过收集大量的气象数据,结合数学模型和计算机技术,可以对降雨量进行预测和估算。

总的来说,降雨量的计算是一个复杂的过程,需要多种手段和技术的配合。

通过科学的方法来测量和计算降雨量,可以为气象预测、农业灌溉、水资源管理等领域提供重要的数据支持。

希望通过本文的介绍,读者对降雨量的计算有了更深入的了解。

年降水量计算公式

年降水量计算方法:把一年的降水量加起来就是年降水量了。

年降水量是指一年中每月降水量的平均值的总和。

空气柱里含有水汽总数量也称为可降水量。

它对应于空气中的水分全部凝结成雨、雪降落所能形成的降水量。

降水量是指从天空降落到地面上的液态和固态(经融化后)降水,没有经过蒸发、渗透和流失而在水平面上积聚的深度。

它的单位是毫米。

用英文字母p表示。

从天空中降落到地面上的液态或固态(经融化后)水,未经蒸发、渗透、流失而在水平面上积聚的深度,称作降水量。

方法如下:

1、年降水量=(1月降水量/1月天数)+(2月降水量/2月天数)+……+(12月降水量/12月天数)。

2、总而言之,年降水量就是每个月的平均降水量相加。

3、年平均降水量是,所有年降水量的平均值。

雨水流量公式详解Q是流量(单位为立方米/秒);C是径流系数,表示降雨转化为径流的比例,取决于地表条件和土壤的渗透性等;A是覆盖面积(单位为平方米);i是降雨强度(单位为米/秒);t是时间长度(单位为秒)。

下面我们来详细解析一下雨水流量公式的计算过程:Step 1: 确定覆盖面积首先,需要确定雨水流经的区域的覆盖面积。

可以通过测量地面的长度和宽度,然后将其相乘来获得覆盖面积。

Step 2: 测量降雨强度接下来,需要测量在特定时间内降雨的强度。

降雨强度可以通过气象站或降雨记录设备来获取。

降雨强度的单位通常是米/秒。

Step 3: 计算径流系数径流系数是衡量雨水会流失的比例。

它可以根据降雨前的地表条件和土壤的渗透性等因素来确定。

通常,径流系数可以在相应的参考表中找到。

Step 4: 计算流量通过将上述参数代入雨水流量公式中,即可计算出雨水的流量。

最终得出的流量单位是立方米/秒。

举个例子来说明一下整个计算过程。

假设一个矩形区域的长为10米,宽为20米,降雨时长为1小时,降雨强度为0.01米/秒,径流系数为0.8首先,计算覆盖面积:A=10*20=200平方米;其次,确定降雨强度:i=0.01米/秒;接着,计算流量公式中的径流系数:C=0.8;最后,计算流量:Q=C*A*i*t=0.8*200*0.01*3600=5760立方米/秒。

因此,在这个例子中,雨水流量为5760立方米/秒。

需要注意的是,这个公式是一个理论上的计算公式,实际情况中还需要考虑其他因素,如地形、阻力、排水系统等。

总结起来,雨水流量公式可以帮助我们计算不同条件下的雨水流量。

通过确定覆盖面积、测量降雨强度、计算径流系数和时间长度,我们可以得出雨水流量的结果。

这些结果对于水资源管理和城市规划等领域是非常重要的。

降雨量的等级标准

降雨量的等级标准:小雨:24小时降雨量小于10毫米。

降雨量的等级标准:中雨:24小时降雨量10~25毫米。

降雨量的等级标准:大雨:24小时降雨量25~50毫米。

降雨量的等级标准:暴雨:24小时降雨量50~100毫米。

降雨量的等级标准:大暴雨:24小时降雨量100~250毫米。

降雨量的等级标准:特大暴雨:24小时降雨量在250毫米以上。

从气象学上的角度来讲,雨量通常指空气中水汽凝结下降及地之水量,露,霜,雹,雪等等,凝结并不包括在内。

所谓雨量,就是在一定时段内,降落到水平面上(无渗漏、蒸发、流失等)的雨水深度。

用雨量计测定。

以毫米为单位。

气象台站在有降水的情况下,每隔6小时测量一次。

把一个地方多年的年降水量平均起来,就称为这个地方的“平均年雨量”。

雨量即降水量:衡量一个地区在某段时间内降水多少的数据。

定义:按气象学上讲,所谓雨量,就是在一定时段内,降落到水平面上(无渗漏、蒸发、流失等)的雨水深度。

用雨量计测定。

以毫米为单位。

气象台站在有降水的情况下,每隔6小时测量一次。

据计算,一毫米雨量等于一亩田增加667千克水,即相当于浇了13担水。

计算方法:雨量是以雨量计来计算,以在平面收集到的雨水深度表示,准确程度至0.25毫米或0.01寸。

有时亦会以升每平方米(1 L m-2 = 1

mm)表示。

在气象统计名词上,雨量又可称为降雨量,即一定时间内之降水累积量,其中,若降水量若小于0.1公厘视为雨迹。

流域平均降雨量计算

2.3.3流域平均降雨量计算

由雨量站观测到的降雨量,只代表该雨量站所在处或较小范 围的降雨情况,而实际工作中往往需要推求全流域或某一区域的 平均降雨量,常用的计算方法有以下几种。

1.算术平均法

当流域内地形起伏变化不大,雨量站分布比较均匀时,可根据 各站同一时段内的降雨量用算术平均法推求。

其计算式为

: — X 1 X 2 X n 1 n X -

- —X i ( 2-

n n 匚1 10) 2.泰森多边形法(垂直平分法)

首先在流域地形图上将各雨量站(可包括流域外的邻近

站)用直线连接成若干个三角形,且尽可能连成锐角三角形,然 后作三角形各条边的垂直平分线,如图2-9,这些垂直平分线组成 若干个不规则的多边形,如图中实线所示。

每个多边形内必然会 有一个雨量站,它们的降雨量以人表示,如量得流域范围内各多

边形的面积为fi ,则流域平均降雨量可按下式计算

此法能考虑雨量站或降雨量分布不均匀的情况,工作量也不 大,故在生产实践中应用比较广泛。

f n X n (2-11)

在较大流域或区域内,如地形起伏较大,对降水影响显著,且 有足够的雨量站,则宜用等雨量线法推求流域平均雨量 。

如图2- 10所示,先量算相邻两雨量线间的面积 f i ,再根据各雨量线的数 值X,就可以按下式计算:

此法比较精确,但对资料条件要求较高,且工作量大,因此应 用上受到一定的限制。

主要用于典型大暴雨的分析。

1 n F i1 (X (2-12)

3•等雨量线法。

气候怎么算1、天气预报的降雨量是怎么计算的从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗透、流失而在水面上积聚的水层深度专,我们称为属降雨量(以毫米为单位),它可以直观地表示降雨的多少.目前,测定降雨量常用的仪器包括雨量筒和量杯.雨量筒的直径一般为20厘米,内装一个漏斗和一个瓶子.量杯的直径为4厘米,它与雨量筒是配套使用的.测量时,将雨量筒中的雨水倒在量杯中,根据杯上的刻度就可知道当天的降雨量了.中国气象局规定:24小时内的降雨量称之为日降雨量,凡是日雨量在10毫米以下称为小雨,10.0-24.9毫米为中雨,25.0-49.9毫米为大雨,暴雨为50.0-99.9毫米,大暴雨为100.0-250.0毫米,超过250.0毫米的称为特大暴雨.由于我国幅员辽阔,少数地区根据本省具体情况另有规定.例如,多雨的广东,日雨量80毫米以上称暴雨;少雨的陕西延安地区,日雨量达到30毫米以上就称为暴雨.2、天气预报是怎么“算”出来的大家每天都会看天气预报,相信大家心中总会有这样的疑问:天气预报到底是怎么做出来的呢?其实它是计算机“算”出来的。

天气预报员先用计算机解出描述天气演变的方程组,“算”出未来天气;再通过分析天气图、气象卫星资料等,结合积累的经验,做出未来3天至5天的具体天气预报。

要把数值天气预报需要的数学方程组合求解出来,是件十分费劲的事。

英国数学家里查逊写了《利用数值方法做天气预报》一书,讲述计算的过程。

为求得准确的数据,他在1916年至1918年组织大量人力进行了第一次数值预报尝试。

这一次的预报计算,许多人用手摇计算机进行了12个月才完成——要得到未来24小时的预报,如果一个人日夜不停地进行计算,需要算6.4万天,也就是175年。

也就是说,想跟上变化多端的天气,需要一个6.4万人一块儿工作的计算工厂,才能把24小时的天气预报计算出来。

在里查逊开展这一实验后的第20个年头,世界上第一台电子计算机问世。

1950年,美国科学家第一次成功做出了500百帕天气形势的36小时预报。

每小时降雨水体积计算公式降雨是地球上一种非常普遍的自然现象,它对于植物生长、水资源供给等方面都有着重要的影响。

因此,对于降雨量的准确计算和预测是非常重要的。

在气象学和水文学领域,科学家们通过一系列的观测和计算来得出降雨水体积的数据,以便更好地了解降雨对环境和人类生活的影响。

在这篇文章中,我们将探讨如何通过公式来计算每小时降雨水体积。

首先,我们需要了解一些基本的概念和参数,然后再来推导出计算公式。

降雨量是指在一定时间内降落在地面上的雨水的总量,通常以毫米或英寸为单位。

而降雨水体积则是指在一定时间内降雨所形成的水体的总体积,通常以立方米或立方英尺为单位。

因此,我们需要知道降雨量和降雨面积这两个参数,才能计算出降雨水体积。

假设降雨量为R(单位:毫米),降雨面积为A(单位:平方米),降雨时间为T(单位:小时),那么每小时降雨水体积V(单位:立方米)可以通过以下公式来计算:V = R A T。

这个公式的推导过程是比较简单的。

首先,我们知道降雨量R是指单位面积上的降雨总量,即单位面积上的雨水深度。

而降雨面积A乘以降雨时间T则表示了降雨的总面积。

因此,R A T就表示了整个降雨过程中所形成的水体的总体积。

这个公式的应用非常广泛。

比如,在农业生产中,农民们需要根据降雨水体积来灌溉农田;在城市规划中,城市规划师们需要考虑降雨水体积对城市排水系统的影响;在水资源管理中,水利工程师们需要计算降雨水体积来预测河流的水位等等。

当然,这个公式只是一个基本的计算公式,实际的降雨水体积计算可能会涉及到更多的复杂因素。

比如,降雨的强度、地形、土壤类型等都会对降雨水体积的计算产生影响。

因此,在实际应用中,科学家们会根据具体情况进行修正和调整,以得出更准确的结果。

除了每小时降雨水体积的计算,科学家们还会关注降雨的频率、分布和持续时间等参数,以便更好地了解降雨对环境和人类生活的影响。

通过对降雨的深入研究,我们可以更好地预测洪涝灾害、干旱等自然灾害,从而更好地保护人类和自然环境。

降水通量的计算方法

降水通量是指单位时间内单位面积的降水量,通常以毫米/小时(mm/h)作为单位。

其计算方法包括以下步骤:

1. 确定降水面积:降水通量的计算需要先确定降水发生的区域面积,通常可以通过现场观测或遥感技术获取。

2. 收集降水数据:收集降水的时序数据,包括降水开始时间、结束时间、降水量等信息。

3. 计算降水量:将降水量除以降水时间,即可得到单位时间内单位面积的降水量,即降水通量。

例如,某地区在1小时内降水量为50毫米,降水面积为1000平方米,则该地区的降水通量为50/1/1000=0.05毫米/小时或50毫米/小时/平方米。

需要注意的是,降水通量的计算方法对于不同类型的降水(如持续性降雨、暴雨等)可能会有不同的适用范围和精度。

同时,降水通量的计算也需要考虑降水数据的可靠性和准确性。

- 1 -。

雨水设计流量公式Q S=qΨF 式中Q S———雨水设计流量(L /s)q———设计暴雨强度,(L /s・ha) Ψ———径流系数F———汇水面积(ha公顷)其中一、暴雨强度公式为:q=3245.114(1+0.2561lgP) (t+17.172)0.654式中t———降雨历时(min)P———设计重现期(年)(一)设计降雨历时t=t1+mt2,式中t——设计降雨历时(min)t1——地面集水时间(min)t2——雨水在管渠内流行的时间(min)m——折减系数t1的确定:地面集水时间t1受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。

在实际应用中,要准确地计算t1值是比较困难的,所以通常取经验数值,t1=5~15min。

在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,t1=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,t1值可取10~15min。

m的确定:暗管m=2,明渠m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。

t2的确定:t2=∑L 60v式中t2——雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)v——各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:v=1n∙R23∙I12式中v——流速(m/s)R——水力半径(m) I——水利坡度n——粗糙系数R确定:R=A XA——输水断面的过流面积(m2)X——接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:(二)设计重现期(P)P的确定:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第3.2.4 条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般采用0.5~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。

手动雨量器计算公式雨量是指在一定时间内降水的量,通常用毫米(mm)或英寸(in)来表示。

测量雨量的仪器称为雨量计或雨量器。

手动雨量器是一种简单且常用的雨量测量仪器,通过手动记录雨量的方式来获取降雨量数据。

在这篇文章中,我们将介绍手动雨量器的计算公式以及如何使用它来测量雨量。

手动雨量器的计算公式是由降雨量的面积和深度来计算的。

通常,手动雨量器是一个圆柱形的容器,底部有一个直径为10厘米的漏斗,漏斗下方有一个容器来收集雨水。

测量雨量的过程是将收集到的雨水倒入一个标有刻度的量杯中,然后记录下水位的高度。

手动雨量器的计算公式为:雨量 = 面积×深度。

其中,面积是指雨量器的收集面积,通常以平方米(m²)或平方厘米(cm²)来表示;深度是指雨水在雨量器中的高度,通常以毫米(mm)来表示。

在使用手动雨量器测量雨量时,首先需要确定雨量器的收集面积。

然后,将收集到的雨水倒入量杯中,并记录下水位的高度。

最后,使用上述的计算公式来计算降雨量。

手动雨量器的使用方法非常简单,但需要注意以下几点:1. 雨量器的摆放位置应该是在一个开阔的地方,避免被建筑物或树木遮挡,以确保能够充分接收雨水。

2. 在测量雨量之前,需要将雨量器清洗干净,并确保漏斗和收集容器没有任何杂质。

3. 每次测量之后,都需要及时记录下雨水的高度,并清空收集容器,以便下次使用。

手动雨量器虽然简单,但在实际应用中仍然有一些局限性。

首先,由于是手动记录,可能会存在一定的误差。

其次,由于雨量器的收集面积有限,可能无法准确反映降雨的整体情况。

因此,在一些对雨量要求较高的应用中,可能需要使用更为精密的自动雨量计来进行测量。

除了手动雨量器,还有一种常用的雨量测量仪器是自动雨量计。

自动雨量计是一种能够自动记录降雨量的仪器,通常通过传感器来实时监测雨水的情况,并将数据传输到数据采集系统中。

相比手动雨量器,自动雨量计具有测量精度高、实时性好等优点,但成本也相应较高。

降雨计算公式范文1. 税拉万公式(Traverse)税拉万公式是一种简单的方法,用于估算降雨量。

它基于一个假设,即降雨的强度在时间和空间上是均匀分布的。

税拉万公式的计算公式如下:降雨量=面积×强度其中面积为计算区域的面积,强度为单位时间内的降雨量。

2. 李希梅罗公式(Meierhofer)李希梅罗公式是一种根据实测数据来计算降雨量的公式。

公式的计算方法如下:降雨量=1.92×(雨量数据-补偿因子)其中补偿因子是一个经验值,用于考虑其他因素对降雨量的影响。

3. 哈里森公式(Harrison)哈里森公式是一种可以用来估算降雨量的经验公式。

公式的计算方法如下:降雨量=Σ(a×R^b)其中a和b是经验系数,R是一小时雨强。

4. 普里普莱特公式(Primitive)普里普莱特公式是一种常用的计算洪水流量的公式。

公式的计算方法如下:洪水流量=C×A×[(K×Q^m)/(K+Q^m)]其中C是经验系数,A是流域的面积,Q是实时的降雨量。

5. 四代冈利帕斯公式(Gumbel)四代冈利帕斯公式是一种用于估算极值降雨的公式。

公式的计算方法如下:极值降雨 = a + b × log(N)其中a和b是经验系数,N是计算区域的年频率。

6. 增色公式(Thiessen)增色公式是一种用于估算站点降雨量的公式。

公式的计算方法如下:站点降雨量=Σ(站点i的面积×站点i的降雨量)/Σ(站点i的面积)其中站点i是计算区域内的站点。

以上只是几个常见的降雨计算公式,实际上还有许多其他的公式和方法可以用于降雨量的计算和预测。

不同的公式适用于不同的情况和目的,选择适合的公式需要考虑到地理条件、气象要素和数据可靠性等因素。

雨水量计算说明书一、雨水量的计算1.1 根据该城镇的暴雨强度公式为:497.0)724.3()y lg 625.01(078.992++=t T q 式中 q ——设计暴雨强度公式(ha s L ∙/)y T ——设计重现期(a)t ——设计降雨历时(min )重现期:y T =1年,降雨历时:t=t 1+mt 2。

式中 t 1——地面集水时间(min ), 取5~15min ;t 2 —— 管渠内雨水流行时间(min );m —— 折减系数,暗管取2,明渠取1.2。

在该城镇中采用暗管排水,取m=2, t 1=10min 。

1.2 径流系数计算根据规划的地区类别,采用区域综合径流系数。

城市市区区域综合径流系数值0.5—0.8,在此城镇计算中C1-10取0.6,C11取0.4。

单位面积径流量:497.020)724.3210(078.992++⨯=t C q W =497.02)724.3210(078.9926.0++⨯t 497.021)724.3210(078.992++⨯=t C q W =497.02)724.3210(078.9924.0++⨯t设计流量Q 为:0q A Q ⨯=灌渠内雨水流行时间为:t 2=L/v式中 L ——管长(m )V ——雨水在管内的流速(m/s )坡降:L S h ⨯=设计管内底标高的最小值为地面标高减去管道的最小覆土厚度加上管径,埋深为设计地面标高减去设计管底标高。

管径、流速、流量等的确定采用满流水力计算表。

二、雨水管网定线2.1排水体制的选择规划区排水设施不完善,无完整排水系统,雨污合流排放,未经处理就近排入水体。

规划区防洪标准为20年一遇,片区内规划用地竖向高程均在20年一遇的洪水位线之上。

暴雨强度公式根据附录:福建各地暴雨强度公式选用。

管材采用钢筋混凝土管。

2.2管线定线原则:充分利用地形,就近排入水体。

雨水管渠应尽量利用自然地形坡度布置,要以最短的距离靠重力流将雨水排入附近的池塘、河流、湖泊等水体中。

月降水量怎么算

月降水量是指一个月内在某一地点(有时也指某一区域内)所下落的总降水量,它是衡量当月气候特性的最生动数据之一。

以气象棒和雷达网络为依托,互联网技术可以有助于我们更准确地估计月降水量。

月降水量的估算方法包括雷达法、气象棒法、水文站法以及网格化气象数据方法。

雷达法是利用气象雷达来估算地点的降水量的一种方法,雷达可以把降水量以距离表示,从而直接得出降水量,用这种方法可以排除偏差。

气象棒法是采用特制的气象棒直接测量当地降水量,可以精确测量一段时间内

降雨量/大雨量,只要每日维护一次就可得到完整月降水量数据。

水文站法是利用河流流量、水库水位、缺漏等数据来估算某一地区月降水量的

一种方法,优点是准确,劣势是仅适用于河流流域,无法计算单个地点的降水量。

网格化气象数据方法是通过互联网技术对一定的基础地理信息,如温度、降雨

量等,进行网格化管理及全国地级市行政范围内气象监测,然后分析气象基本数据,最终建立网格化气象数据服务体系以提供降水量估计,优点是广泛适用性强,可根据不同的区域需要提供精细化的降水量预测,劣势是数据量众多,计算量大,容易出错。

因此,利用互联网技术来准确估计月降水量的最佳方法就是结合利用气象雷达、气象棒、水文站数据和网格化气象数据方法,以优化互联网现代气象系统监测月降水量,为我们提供精准降水量预测。

降雨量是如何计算的

从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗透、流失而在水面上积聚的水层深度,我们称为降雨量(以毫米为单位),它可以直观地表示降雨的多少。

目前,测定降雨量常用的仪器包括雨量筒和量杯。

雨量筒的直径一般为20厘米,内装一个漏斗和一个瓶子。

量杯的直径为4厘米,它与雨量筒是配套使用的。

测量时,将雨量筒中的雨水倒在量杯中,根据杯上的刻度就可知道当天的降雨量了。

中国气象局规定24小时内的降雨量称之为日降雨量,凡是日雨量在10毫米以下称为小雨,10.0-24.9毫米为中雨,25.0-49.9毫米为大雨,暴雨为50.0-99.9毫米,大暴雨为100.0-250.0毫米,超过250.0毫米的称为特大暴雨。

由于我国幅员辽阔,少数地区根据本省具体情况另有规定。

例如,多雨的广东,日雨量80毫米以上称暴雨;少雨的陕西延安地区,日雨量达到30毫米以上就称为暴雨。

如果你手边没有雨量筒,那也不用担心,利用一些常见的器皿,你完全可以自制一个,效果也相当不错。

取一个口径为20厘米的一次性塑料或纸制碗(可选用大小合适的方便面纸碗),在其底部凿一比玉米粒稍大的小洞,然后将碗放在一个无盖的罐子上。

罐内有一玻璃瓶,瓶口与碗底的小洞相接。

简易雨量筒就做好了。

简易雨量筒做好后,便可将它放在离地70厘米高处(筒口距地面的距离)承接雨水。

雨腕,用秤称出瓶中的水重,30克水即相当于1毫米的降雨量。

雨量器的种类

测量降水量的基本仪器有雨量器和雨量计两种。

1.雨量器:是用于测量一段时间内累积降水量的

仪器。

常见的雨量器外壳是金属圆筒,分上下两节,

上节是一个口径为20厘米的盛水漏斗,为防止雨水

溅失,保持容器口面积和形状,筒口用坚硬铜质做成

内直外斜的刀刃状;下节筒内放一个储水瓶用来收集

雨水。

测量时,将雨水倒入特制的雨量杯内读出降水

量毫米数。

降雪季节将储水瓶取出,换上不带漏斗的

筒口,雪花可直接收集在雨量筒内,待雪融化后再读

数,也可将雪称出重量后根据筒口面积换算成毫米

数。

2.雨量计

①翻斗式雨量计:是可连续记录降水量随时间变

化和测量累积降水量的有线遥测仪器。

分感应器和记

录器两部分,其间用电缆连接。

感应器用翻斗测量,

它是用中间隔板间开的两个完全对称的三角形容器,

中隔板可绕水平轴转动,从而使两侧容器轮流接水,

当一侧容器装满一定量雨水时(0.1或0.2毫米),

由于重心外移而翻转,将水倒出,随着降雨持续,将

使翻斗左右翻转,接触开关将翻斗翻转次数变成电信

号,送到记录器,在累积计数器和自记钟上读出降水

资料。

②虹吸式雨量计:虹吸式雨量计是可连续记录降

水量和降水时间的仪器。

其上部盛水漏斗的形状和大

小与雨量器相同。

当雨水经过漏斗导入量筒后,量筒

内的浮子将随水位升高而上浮,带动自记笔在自记纸

上划出水位上升的曲线。

当量筒内的水位达到10毫米

时,借助虹吸管,使水迅速排出,笔尖回落到零位重

新记录。

自记钟给出降水量随时间的累积过程。

据气象部门介绍:气象预报把下雨、下雪都叫做

降水,降水的多少叫降水量,表示降水量的单位通常

用毫米。

1毫米的降水量是指单位面积上水深1毫米。

1毫米降水落到田地里有多少呢?我们知道,每亩地面

积是666.7平方米,因此,1毫米降水量就等于每亩

地里增加0.667立方米的水。

每立方米的水是1000

公斤,这样,1毫米降水量也就等于向每亩地浇了约

650公斤水。

据测定,降5毫米的雨,可使旱地浸透3

厘米—6厘米。

在气象部门发布的天气预报中小雨、中雨、暴雨

等专业术语,它们之间的区别是:小雨是指24小时内

降水量不超过10毫米的雨,小到中雨为5毫米~16.9毫米,中雨为10毫米~24.9毫米,中到大雨为17毫米~37.9毫米,大雨为25毫米~49.9毫米,大到暴雨为38毫米~74.9毫米。

24小时内雨量超过50毫米的称为暴雨,超过100毫米的称为大暴雨,超过250毫米的称为特大暴雨。

在天气预报用语中,不同的说法有不同的含义。

比如,“零星小雨”指降水时间很短,降水量不超过0.1毫米。

“有时有小雨”意即天气阴沉,有时会有短时降水出现。

“阵雨”指的是在夏季降水开始和终止都很突然,一阵大,一阵小,雨量较大。

“雷阵雨”则是指下阵雨时伴着雷鸣电闪。

“局部地区有雨”指小范围地区有降水发生,分布没有规律。

对于降雪量,在气象上是有严格的规定的,它与降雨量的标准截然不同。

雪量是根据气象观测者,用一定标准的容器,将收集到的雪融化后测量出的量度。

气象上对于雪量有严格的规范。

如同降雨量一样,是指一定时间内所降的雪量,有24小时和12小时的不同标准。

在天气预报中通常是预报白天或夜间的天气,这主要是指12小时的降水量,各等基降雪量的标准:

零星小雪是指有量降雪量但小于0.1毫米;

小雪:大于等于0.1毫米,小于0.25毫米;

中雪:大于等于0.25毫米,小于3.0毫米;

大雪:大于等于3.0毫米,小于5.0毫米;

暴雪:降雪量大于等于5.0毫米。