雨量分析计算

- 格式:ppt

- 大小:2.60 MB

- 文档页数:49

暴雨重现期降雨量计算公式暴雨重现期降雨量计算公式是用来预测暴雨事件发生时的降雨量的一种数学模型。

在城市规划、水利工程和防洪减灾等领域中,暴雨重现期降雨量的计算对于设计防洪设施和制定应急预案具有重要意义。

本文将介绍暴雨重现期降雨量计算公式的基本原理和应用方法。

暴雨重现期降雨量是指在一定时间内,某一区域内发生的暴雨事件的平均降雨量。

暴雨事件的发生频率可以用重现期来表示,即在一定时间范围内发生一次的概率。

暴雨重现期降雨量计算公式就是根据历史降雨数据和统计方法来预测未来暴雨事件的降雨量。

暴雨重现期降雨量计算公式的基本原理是利用概率统计的方法来分析历史降雨数据,确定不同重现期下的降雨量值。

一般来说,暴雨重现期降雨量与重现期呈正相关关系,即重现期越大,对应的暴雨重现期降雨量也越大。

因此,可以通过拟合历史降雨数据,得到暴雨重现期降雨量与重现期之间的数学关系,从而预测未来暴雨事件的降雨量。

暴雨重现期降雨量计算公式的具体应用方法包括以下几个步骤:1. 收集历史降雨数据。

首先需要收集一定时间范围内的历史降雨数据,包括降雨量、降雨时长、降雨强度等信息。

这些数据可以从气象局、水利部门或相关科研机构获取。

2. 确定暴雨重现期。

根据需求和实际情况,确定要预测的暴雨事件的重现期。

一般来说,常用的重现期包括2年、5年、10年、20年、50年和100年等。

3. 拟合降雨数据。

利用统计方法对历史降雨数据进行拟合分析,得到不同重现期下的降雨量值。

常用的拟合方法包括经验公式法、频率分析法、概率分布法等。

4. 计算暴雨重现期降雨量。

根据拟合结果,计算出对应重现期下的暴雨重现期降雨量。

这个值可以作为设计防洪设施和制定应急预案的依据。

暴雨重现期降雨量计算公式的具体形式可以根据不同的拟合方法而有所不同。

常用的暴雨重现期降雨量计算公式包括经验公式法、频率分析法和概率分布法。

经验公式法是一种简单直观的计算方法,通常是根据历史降雨数据的统计特征来确定暴雨重现期降雨量的数学关系。

雨量分析计算范文雨量分析是指对一定时期内的雨量数据进行统计分析,以了解降水情况和规律。

通过雨量分析,可以揭示出地区的降水情况、降水变化趋势,帮助决策者制定相应的防洪、排涝、节水等措施。

下面是一篇关于雨量分析计算的范文,供参考:一、引言在地球表面上,降水是一种重要的气象现象,对人类日常生活、农业生产等具有重要意义。

而对降水量进行分析计算能够帮助我们了解地区的降水情况,及时制定相应的应对措施。

本文旨在对地区的雨量数据进行分析计算,并探讨其变化趋势。

二、数据收集与整理本文选取了地区连续10年的降水数据作为研究对象,通过外部数据源和地方气象局提供的数据进行采集与整理。

具体数据按照年份、月份和降水量等字段进行排列,形成了一张完整的数据表。

三、统计指标计算1.年际变化分析首先,我们对各年的降水数据进行统计,计算出每年的年平均降水量。

通过计算,我们可以看出这个地区的年降水量的整体趋势是增加还是减少。

2.季节性变化分析接着,我们将每年的降水数据按照季节分组,计算出每个季度的季平均降水量。

通过计算,我们可以了解到每个季节的降水情况,找出具体的降水高峰期和低谷期。

3.月际变化分析再次,我们将每年的降水数据按照月份分组,计算出每个月的月平均降水量。

通过计算,我们可以了解到每个月份的降水情况,找出具体的降水高峰期和低谷期。

4.变化趋势分析最后,我们利用年降水量数据进行线性回归分析,得出线性回归方程,通过判断线性回归方程的斜率来判断该地区降水量的整体趋势。

若斜率为正,则表示有增加趋势;若斜率为负,则表示有减少趋势;若斜率接近于零,则表示趋势不明显。

四、结果与讨论通过对地区连续10年的降水数据进行统计分析,我们得出以下结论:1.年际变化:该地区的年降水量呈逐渐增加的趋势,说明该地区的年平均降水量有所上升。

2.季节性变化:该地区的降水量在夏季和秋季相对较多,冬季和春季较少,具有较为明显的季节性规律。

3.月际变化:该地区的降水量在6月和7月达到高峰,10月和11月达到低谷。

雨量分析与暴雨强度公式雨量分析是指对一定时间内的降雨量进行统计和分析的过程,通过分析降雨量的特征和规律,可以对雨水资源进行科学利用和合理规划,同时也有助于预测和应对可能出现的洪涝灾害。

而暴雨强度公式则是用于预测暴雨过程中的降雨强度的一种数学模型,通过这种模型可以对暴雨过程进行评估和分析,从而提供预警与防御措施。

1. 雨量分析的意义雨量是水循环的重要组成部分,对于城市的水资源管理和防洪排涝工程的设计具有重要意义。

雨量分析主要包括降雨量的时空分布特征、降雨概率与频率分析等内容。

通过对雨量数据的统计和分析,可以对同一地区不同时间段的降雨情况进行比较,揭示降雨变化规律,为城市的水资源利用和防洪排涝工程的建设提供科学依据。

2. 雨量数据采集与处理为了进行雨量分析,首先需要采集和处理雨量数据。

雨量数据的采集可以通过地面气象站、自动气象站等设备进行实时观测,也可以通过历史文献和卫星遥感数据来获取。

采集到的数据需要进行质量控制和完整性检查,以确保数据的准确性和可靠性。

之后,可以利用统计学方法对数据进行分析,如求均值、方差、频率分布等,揭示降雨特征和规律。

3. 暴雨强度公式的应用暴雨强度公式是一种通过多年降雨数据建立的统计模型,用于预测和评估暴雨过程中的降雨强度。

常用的暴雨强度公式包括I=aT^b公式、I=P*Q公式等。

其中,I表示暴雨强度,T表示降雨发生时间,P表示降雨频率,Q表示降雨量。

通过这些公式,可以根据历史降雨数据来推算未来一段时间内的降雨强度,从而提前采取相应的措施,减少暴雨过程中可能引发的灾害风险。

4. 雨量分析与城市规划雨量分析对于城市的规划和建设具有重要指导意义。

根据雨量分析的结果,可以合理规划城市排水系统,确保城市的正常运行和居民的生活质量。

例如,在城市建设中,可以根据雨量分析结果确定雨水的收集和利用策略,通过建设雨水花园、雨水蓄滞洪区等,实现雨水资源的合理利用和节约。

5. 暴雨强度公式的改进与挑战虽然暴雨强度公式在暴雨预警和风险评估方面发挥着重要作用,但目前的暴雨强度公式还存在一些问题和挑战。

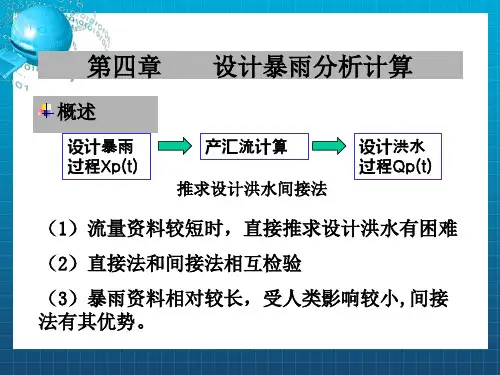

论中小流域设计暴雨分析计算方法中小流域设计暴雨分析是水文学和水资源规划中的重要内容,旨在确定适用于中小流域的设计暴雨参数,以便进行水文设计和洪水预测。

本文将介绍中小流域设计暴雨分析的计算方法。

一、基本概念1.设计暴雨:指在一定的概率和设计时段条件下,一次具有代表性的降雨事件。

2.设计时段:设计暴雨的观测时间段,一般取为1至24小时。

3.设计频率:表示一定设计时段内出现其中一强度的暴雨的平均重复频次。

二、计算方法1.校核降雨量法:校核降雨量法是目前使用最广泛的计算中小流域设计暴雨的方法。

其基本思想是通过考察历史降雨的统计特征,选取与之相似的天气情况,并通过拟合,得到设计雨量的概率分布模型。

(1)确定设计频率和设计时段。

(2)获取观测站点的历史降雨数据,计算不同频率下的降雨量。

(3)拟合历史数据,得到设计雨量的概率分布模型。

(4)根据设计频率和设计时段确定设计暴雨参数。

2.扩频方法:扩频方法是根据已有观测站点的设计暴雨频率分布特征,将其扩展到其他没有观测数据的站点。

该方法适用于拓展计算点的设计频率。

(1)确定观测站点的设计暴雨参数。

(2)分析观测站点的地理特征、气候特点和暴雨特征,选取相似的地区作为拓展计算点。

(3)根据观测站点的设计暴雨参数和相似性原理,计算拓展计算点的设计暴雨参数。

3.物理统计法:物理统计法是根据流域特征和降雨形态之间的关系,建立设计暴雨的物理统计模型。

该方法适用于具有相似地理特征的流域进行设计暴雨计算。

(1)收集流域的地理特征数据,如流域面积、坡度、土地利用等。

(2)分析流域的洪水过程和暴雨特征,建立物理统计模型。

(3)根据设计频率和设计时段,计算设计暴雨的物理统计参数。

4.降尺度法:降尺度法是将大区域的历史降雨数据转换为细小区域的设计暴雨数据。

该方法适用于流域尺度较大或缺乏本地观测数据的情况。

(1)获取大区域的历史降雨数据。

(2)分析大区域的气象特征和降雨形态,选择适用的降尺度方法。

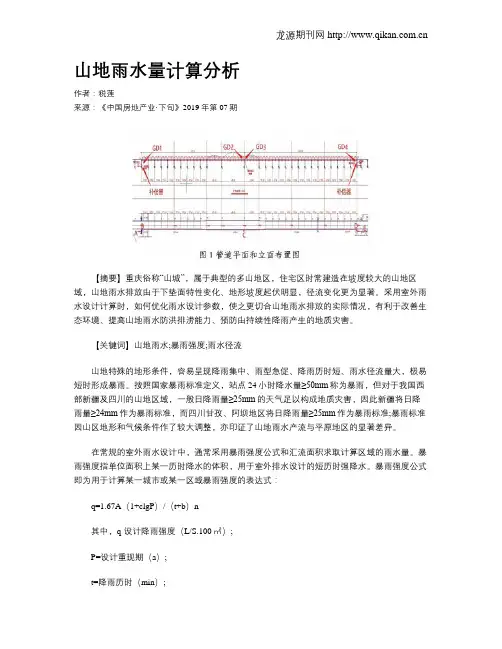

山地雨水量计算分析作者:税莲来源:《中国房地产业·下旬》2019年第07期【摘要】重庆俗称“山城”,属于典型的多山地区,住宅区时常建造在坡度较大的山地区域,山地雨水排放由于下垫面特性变化、地形坡度起伏明显,径流变化更为显著。

采用室外雨水设计计算时,如何优化雨水设计参数,使之更切合山地雨水排放的实际情况,有利于改善生态环境、提高山地雨水防洪排涝能力、预防由持续性降雨产生的地质灾害。

【关键词】山地雨水;暴雨强度;雨水径流山地特殊的地形条件,容易呈现降雨集中、雨型急促、降雨历时短、雨水径流量大,极易短时形成暴雨。

按照国家暴雨标准定义,站点24小时降水量≥50mm称为暴雨,但对于我国西部新疆及四川的山地区域,一般日降雨量≥25mm的天气足以构成地质灾害,因此新疆将日降雨量≥24mm作为暴雨标准,而四川甘孜、阿坝地区将日降雨量≥25mm作为暴雨标准;暴雨标准因山区地形和气候条件作了较大调整,亦印证了山地雨水产流与平原地区的显著差异。

在常规的室外雨水设计中,通常采用暴雨强度公式和汇流面积求取计算区域的雨水量。

暴雨强度指单位面积上某一历时降水的体积,用于室外排水设计的短历时强降水。

暴雨强度公式即为用于计算某一城市或某一区域暴雨强度的表达式:q=1.67A(1+clgP)/(t+b)n其中,q-设计降雨强度(L/S.100㎡);P=设计重现期(a);t=降雨历时(min);A,b,c,n为当地降雨参数,各地根据地形气候条件不同制定。

明确暴雨强度公式后,根据径流系数和汇水面积计算雨水设计流量:Q=ψqFψ:径流系数 F:汇水面积(100㎡)计算山地雨水量时,根据山地雨水排放特点,结合地形环境,对暴雨公式中设计参数逐项分析如下:1、设计重现期排水设计重现期是根据建筑物的重要程度、汇水区域性质、地形特点、气象特征等因素确定。

山区地形有坡度大、易短时形成暴雨、区域短时呈现积水特点、甚至因恶劣天气引发地质灾害,宜比普通建筑采用较大的重现期。

深圳市降雨量的统计分析深圳市是中国的一座沿海城市,位于广东省南部,地处热带季风气候区域,因此其降雨量表现出明显的季节性变化和地域差异。

下面是对深圳市降雨量的统计分析。

首先,我们需要对深圳市过去几年的降雨数据进行收集和整理。

根据深圳市气象局的数据,我们可以获取深圳市每个月的降雨量,以及每年的总降雨量。

接下来,我们可以将深圳市的降雨量按年、月进行统计和分析。

通过绘制年降雨量的折线图或柱状图,可以清晰地观察到深圳市降雨量的年际变化趋势。

同时,我们可以计算出深圳市每年平均降雨量,并与其他城市或地区进行比较,以评估深圳市的降雨水平。

另外,我们还可以对深圳市的月降雨量进行统计和分析。

通过绘制月降雨量的柱状图,可以分析深圳市每个月的降雨情况以及季节性变化。

同时,我们还可以计算出深圳市每个月的平均降雨量,并与历史数据进行比较,以观察降雨量的年际变化趋势。

此外,我们还可以对深圳市的降雨强度进行统计和分析。

通过计算降雨强度指标,如每小时降雨量或每日降雨量,可以对深圳市的降雨情况进行评估。

绘制降雨强度的频率分布图可以清晰地展示不同降雨强度的发生频率和分布情况。

同时,我们还可以根据深圳市的降雨数据,进行季节性变化的分析。

通过计算每个季节的总降雨量,并绘制季节性变化的柱状图,可以直观地观察到深圳市降雨量在不同季节的分布情况。

最后,我们可以根据深圳市的降雨数据,进行趋势分析和预测。

通过使用时间序列分析方法,可以预测未来几年深圳市的降雨量变化趋势,以及可能的极端降雨事件的发生概率。

综上所述,深圳市降雨量的统计分析可以通过对年降雨量、月降雨量、降雨强度和季节性变化等数据进行整理、统计和分析来实现。

这些分析结果有助于我们了解深圳市的降雨情况,评估其降雨水平,以及进行未来降雨的趋势分析和预测。

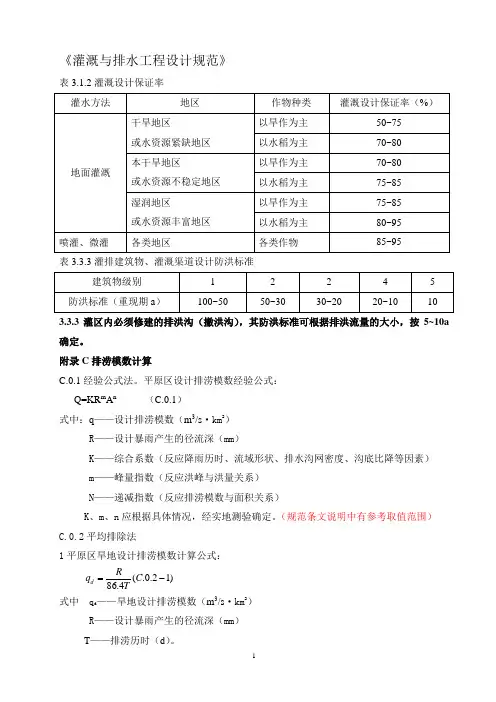

《灌溉与排水工程设计规范》表3.1.2灌溉设计保证率表3.3.3灌排建筑物、灌溉渠道设计防洪标准3.3.3灌区内必须修建的排洪沟(撇洪沟),其防洪标准可根据排洪流量的大小,按5~10a 确定。

附录C 排涝模数计算C.0.1经验公式法。

平原区设计排涝模数经验公式: Q=KR m A n (C.0.1)式中:q ——设计排涝模数(m 3/s ·km 2) R ——设计暴雨产生的径流深(mm )K ——综合系数(反应降雨历时、流域形状、排水沟网密度、沟底比降等因素) m ——峰量指数(反应洪峰与洪量关系) N ——递减指数(反应排涝模数与面积关系)K 、m 、n 应根据具体情况,经实地测验确定。

(规范条文说明中有参考取值范围) C.0.2平均排除法1平原区旱地设计排涝模数计算公式: )12.0.(4.86-=C TRq d 式中 q d ——旱地设计排涝模数(m 3/s ·km 2) R ——设计暴雨产生的径流深(mm ) T ——排涝历时(d )。

说明:一般集水面积多大于50km 2。

参考湖北取值,K=0.017,m=1,n=-0.238,d=32.平原区水田设计排涝模数计算公式:)22.0.(4.86'1----=C TFET h P q w 式中q w ——水田设计排涝模数(m 3/s ·km 2)P ——历时为T 的设计暴雨量(mm ) h 1——水田滞蓄水深(mm )ET`——历时为T 的水田蒸发量(mm ),一般可取3~5mm/d 。

F ——历时为T 的水田渗漏量(mm ),一般可取2~8mm/d 。

说明:一般集水面积多小于10km 2。

h 1=h m -h 0计算。

h m 、h 0分别表示水稻耐淹水深和适宜水深。

《土地整理工程设计》培训教材第四章农田水利工程设计第二节:(五)渠道设计流量简化算法1.续灌渠道流量推算 (1)水稻区可按下式计算ηαt Ae3600667.0Q =式中:α——主要作物种植比例(占控制灌溉面积的比例)。

雨量计算公式

雨量计算公式是一种常见的气象研究方法,它可以帮助我们对不同地区和时期的降雨量进行准确的计算。

雨量计算公式源于熵原理,它表达了一个区域在一定时间内(例如一个小时)由雨水蒸发和滴落的总量。

根据该公式,雨量平均可以用以下公式表示:M=(m/M)V,其中M是当地一定时间(假设为1小时)内降雨量,M是雨水蒸发量,V是滴落量。

也就是说,

某个地区一小时内的降雨量就是雨水蒸发量和滴落量的总和。

除此之外,还有一种经典的雨量计算方法叫做Capstone方法,它针对多雨地区设计,并且可以更精确地衡量雨量。

该方法基于对不同尺度(如水文单位、地理单位和经济单位)降雨变化的分析,以及水文区分级的方法,它可以更精确地确定降雨的分布模式和时间位置。

这样从降水信息的微观、宏观以及行业角度可以给出更准确的雨量计算结果。

总而言之,雨量计算公式是利用熵原理和Capstone方法对降

雨量进行准确分析和计算的一种重要方法。

它不仅有助于对地区雨量的实时预报,还可以用于水资源分析、水文建模和气象预报等领域。

它的准确度和灵敏性也得到了广泛认可,并被用于制定水资源、气象灾害预警和灾害维护等重要的水资源利用决策。

1、水位/流量反推法假定降雨与洪水同频率,根据河道控制断面警戒水位、保证水位和最高水位指标,由水位流量关系计算对应的流量,由流量频率曲线关系,确定特征水位流量洪水频率,由降雨频率曲线确定临界雨量,但此方法没有考虑前期影响雨量。

2、暴雨临界曲线法暴雨临界曲线法从河道安全泄洪流量出发,由水量平衡方程,当某时段降雨量达到某一量级时,所形成的山洪刚好为河道的安全泄洪能力,如果大于这一降雨量将可能引发山洪灾害,该降雨量称为临界雨量。

位于曲线下方的降雨引发的山洪流量在河道安全泄洪能力以内,为非预警区,位于曲线上或上方的降雨引发的山洪流量超出河道的安全泄洪能力,为山洪预警区。

3、比拟法比拟法的基本思路为,对无资料区域或山洪沟,当这些区域的降雨条件、地质条件(地质构造、地形、地貌、植被情况等)、气象条件(地理位置、气候特征、年均雨量等)、水文条件(流域面积、年均流量、河道长度、河道比降等)等条件与典型区域某山洪沟较相似时,可视为二者的临界雨量基本相同。

4、水动力学计算方法水动力学计算方法具有较强的物理机制,基于二维浅水方程,并考虑降雨和下渗,对山洪的形成与演化过程进行更细致的描述,具有理论先进性和实际可操作性的特点,为防御山洪灾害提供了新技术。

但由于计算参数,如阻力系数和下渗变量等,增加了模型的不确定性因素;此外,流域地质、地貌等数据以及典型山洪观测资料等也是此计算方法中必不可少的。

5、实测雨量统计法根据区域内历次山洪灾害发生的时间表,基于大量实际资料,统计区域及周边邻近地区各雨量站对应的雨量资料,取各站点各次山洪过程最大值的最小值为各站的单站临界雨量初值,计算各次山洪过程各个站点的各时间段最大值的面平均值,取面平均值的最小值为区域临界雨量初值。

在初值的基础上,确定单站和区域临界雨量的变幅,取该变幅的取值区间为临界雨量。

上述各种方法的局限性在于所针对的流域面积大小不等,大部分方法是基于大于200 km2的流域建立的;有的方法要求有较为详细和配套的水文资料,这对于我国山区水文资料非常匮乏的实际情况,应用非常有限,难以大面积推广到其他流域;此外,这些方法大部分是基于统计分析的,没有相应的数理基础。

山地雨水量计算分析在山地地区,雨量的分布和降水量的大小通常都比较不均匀,这与地形、气候、季节以及海拔高度等因素相关。

因此,在山地地区进行雨水资源的调查、监测和利用方面,需要进行雨水量的计算分析。

本文将介绍雨水量计算的一般方法、山地雨水量分析的特点以及相关的计算公式。

一、雨水量计算一般方法雨量站法是采用人工或自动的记录仪器进行观测的方法。

由于山地地形复杂,数量高低差大,用人工测量比较困难,所以一般采用自动雨量站法。

自动雨量站可以实现对雨量和降雨强度的实时监测。

雨量站法也有缺陷。

比如不能反映空间分布的规律,不能掌握降雨量和水文响应的关系等。

因此,进行雨水量计算时需要考虑其他因素。

常用的综合计算方法包括雨强-流量法、递减比例法和长侧坡法等。

但是由于山区降雨种类多且复杂,这些方法存在较大的误差。

因此,山地雨水量计算需要综合考虑水文地质、地形地貌、降水特点以及水文响应等因素。

山地地形复杂,降水量空间分布不均匀,特别是对于陡峭的山壁和峡谷等区域,降水量可能比较大。

同时,山地区域多为季节性气候,雨季和旱季明显,因此雨季时水文响应比较强烈,水量容易泛滥。

还有就是山地雨水量与山间径流和山脚下的径流的关系比较密切。

有些山地流域多河道蜿蜒,径流通道不固定,因此,在雨水量计算过程中,需要综合考虑地形、水文响应等因素,进行合理的水文学分区。

三、相关计算公式1、坡面径流计算公式坡面径流系在山地流域中构成主体,表示在降雨过程中,水分和土壤中的水由于无法渗透而直接流向发生河流势力区以外的水域的径流。

计算公式如下:Q=0.9(CI - Ia),其中Q为坡面径流,CI为曲线雨量,Ia为初始土壤含水量。

暴雨径流是山地流域中的主要洪水形成因素之一。

其计算公式为:Q=KCFI其中Q为径流量,K为河流洪峰系数,C为流域径流系数,F为暴雨直接径流率,I为降雨强度。

3、山洪峰流量计算公式山洪峰流量是指在一定时间内,流域出现的最大洪峰流量。

其计算公式如下:Q=P×C×A总结:山地地区的雨水量分析是一个复杂的过程,在进行雨水量计算时,要综合考虑山地地形、气候、季节以及海拔高度等因素,采用合适的计算方法,以得出准确可靠的结果。

山地雨水量计算分析山地地区的雨水量对于地质、水文和生态环境都具有重要意义。

了解和计算山地雨水量不仅有助于合理规划水资源利用,还能有效预防山洪灾害和保护生态环境。

本文将从雨水量计算的方法和分析结果两个方面对山地雨水量进行深入探讨。

一、雨水量计算的方法1.雨量站观测法雨量站观测法是一种较为传统和直接的方法,它通过在山地地区设置雨量站,使用雨量计测定单位时间内的降雨量,再通过地理信息系统等技术将观测数据进行空间插值,得出山地区域的雨水量情况。

这种方法的优势在于观测数据真实可靠,但同时也存在着局限性,比如观测站点数量较少,数据采集不够全面等问题。

2.卫星遥感法卫星遥感法是一种利用卫星遥感技术获取山地雨水量的方法。

通过卫星测量和遥感技术获取山地区域的降雨情况,再结合地理信息系统等技术进行数据处理,得出山地区域的雨水量情况。

这种方法具有覆盖面广、数据获取方便等优势,但也存在着精度不够高、受天气等因素影响大等问题。

3.数值模拟法数值模拟法是一种基于数学模型和计算机技术获取山地雨水量的方法。

通过建立数值模型,模拟山地区域的气象环境、地形地貌等因素,再结合历史气象数据进行计算,得出山地区域的雨水量情况。

这种方法的优势在于能够较为全面地考虑多种因素的影响,但同时也存在着计算复杂、模型参数选择等问题。

二、雨水量计算分析结果1. 山地雨水量分布特点通过对山地地区的雨水量进行计算分析,可以发现其分布具有明显的不均匀性。

一方面是受地形地貌的影响,山地地区存在着较大的高差和坡度差异,导致雨水量分布不均匀;另一方面是受气候因素的影响,山地地区的气候变化明显,降水量也呈现出较大的时空差异。

3. 雨水量对生态环境的影响分析山地雨水量的变化对于生态环境具有重要的影响。

一方面,过大的降雨量容易导致山洪灾害的发生,对生态环境造成破坏;过小的降雨量则容易导致干旱等问题,对生态环境造成影响。

合理分析和预测山地雨水量对于生态环境的保护具有重要意义。

山地雨水量计算分析

山地地区是指海拔较高的地区,通常地势崎岖,地形复杂。

在这样的地区,雨水量计算和分析对于生态环境、农业生产、水资源管理等方面具有重要意义。

下面我们就来详细讨论一下山地雨水量计算分析的方法和意义。

山地雨水量的计算方法主要有三种:实测法、推算法和模拟计算法。

实测法是指通过设置雨量计、雨量表等设备来实时监测和记录雨水的降落量,从而得出雨水的总量。

推算法是指根据气象站点数据、气象雷达资料等来推算出雨水的分布和降雨量。

模拟计算法是指利用数值模型来模拟分析雨水的降落情况,从而得出雨水量。

山地雨水量的分析意义主要体现在以下几个方面:对于生态环境的影响。

山地地区的植被、土壤、地形都与雨水量密切相关,雨水量的变化会直接影响到这些因素,进而影响整个生态系统的运行和稳定。

对于农业生产的影响。

山地雨水量的多少直接影响农作物的生长和产量,合理的雨水量计算和分析可以帮助农民们科学地制定种植计划,从而提高农业产量。

对于水资源管理的影响。

山地地区常常存在地表水和地下水的水资源,而这些水资源的补给主要来源于雨水,因此山地雨水量的变化会直接影响到水资源的蓄积和供给。

山地雨水量计算分析的研究现状和发展趋势。

目前,针对山地雨水量的计算和分析,已经取得了一系列的研究成果。

利用卫星遥感技术对山地雨水量进行监测和推算;利用数值模型对山地雨水量进行模拟和预测;利用自动化观测系统来实时监测和记录雨水量。

未来,随着科学技术的不断进步和发展,山地雨水量计算分析的研究也会不断深入,将更多新技术应用到这个领域,为山地区的生态环境保护、农业生产和水资源管理提供更加准确的数据和技术支持。