2011三伏天灸穴位(符定稿)

- 格式:doc

- 大小:56.00 KB

- 文档页数:4

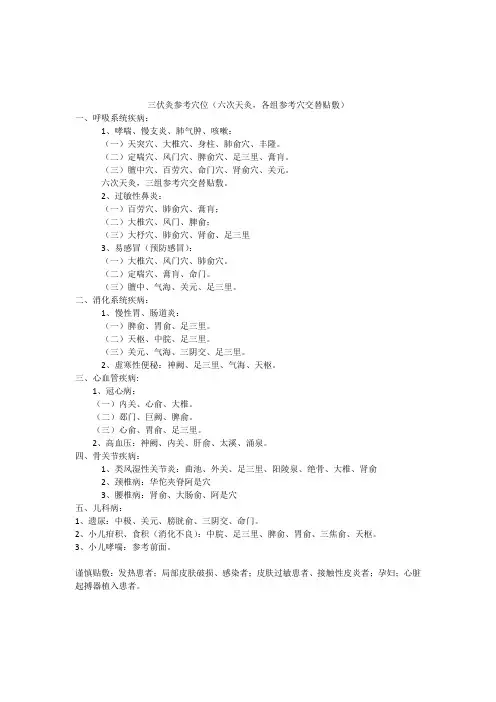

三伏灸参考穴位(六次天灸,各组参考穴交替贴敷)

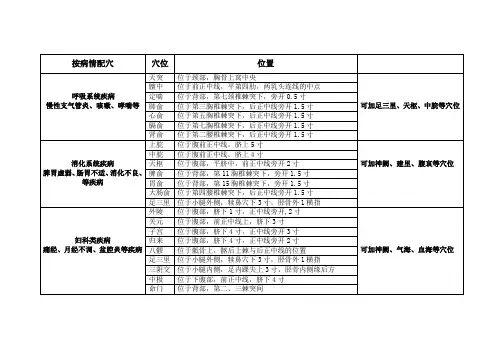

一、呼吸系统疾病:

1、哮喘、慢支炎、肺气肿、咳嗽:

(一)天突穴、大椎穴、身柱、肺俞穴、丰隆。

(二)定喘穴、风门穴、脾俞穴、足三里、膏肓。

(三)膻中穴、百劳穴、命门穴、肾俞穴、关元。

六次天灸,三组参考穴交替贴敷。

2、过敏性鼻炎:

(一)百劳穴、肺俞穴、膏肓;

(二)大椎穴、风门、脾俞;

(三)大杼穴、肺俞穴、肾俞、足三里

3、易感冒(预防感冒):

(一)大椎穴、风门穴、肺俞穴。

(二)定喘穴、膏肓、命门。

(三)膻中、气海、关元、足三里。

二、消化系统疾病:

1、慢性胃、肠道炎:

(一)脾俞、胃俞、足三里。

(二)天枢、中脘、足三里。

(三)关元、气海、三阴交、足三里。

2、虚寒性便秘:神阙、足三里、气海、天枢。

三、心血管疾病:

1、冠心病:

(一)内关、心俞、大椎。

(二)郄门、巨阙、脾俞。

(三)心俞、胃俞、足三里。

2、高血压:神阙、内关、肝俞、太溪、涌泉。

四、骨关节疾病:

1、类风湿性关节炎:曲池、外关、足三里、阳陵泉、绝骨、大椎、肾俞

2、颈椎病:华佗夹脊阿是穴

3、腰椎病:肾俞、大肠俞、阿是穴

五、儿科病:

1、遗尿:中极、关元、膀胱俞、三阴交、命门。

2、小儿疳积、食积(消化不良):中脘、足三里、脾俞、胃俞、三焦俞、天枢。

3、小儿哮喘:参考前面。

谨慎贴敷:发热患者;局部皮肤破损、感染者;皮肤过敏患者、接触性皮炎者;孕妇;心脏起搏器植入患者。

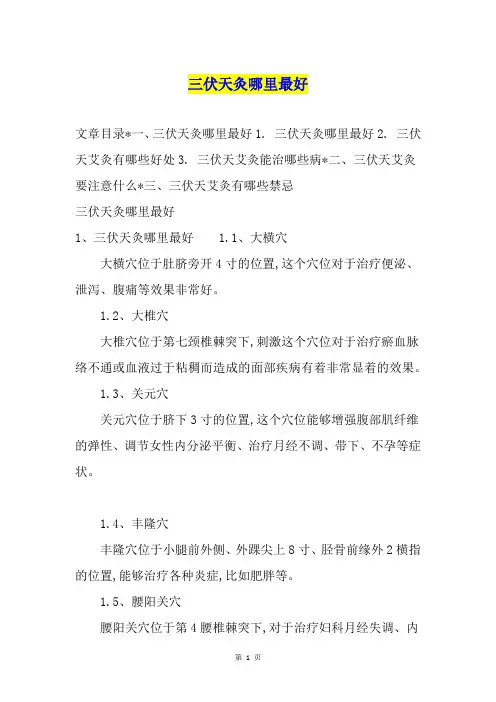

三伏天灸哪里最好文章目录*一、三伏天灸哪里最好1. 三伏天灸哪里最好2. 三伏天艾灸有哪些好处3. 三伏天艾灸能治哪些病*二、三伏天艾灸要注意什么*三、三伏天艾灸有哪些禁忌三伏天灸哪里最好1、三伏天灸哪里最好 1.1、大横穴大横穴位于肚脐旁开4寸的位置,这个穴位对于治疗便泌、泄泻、腹痛等效果非常好。

1.2、大椎穴大椎穴位于第七颈椎棘突下,刺激这个穴位对于治疗瘀血脉络不通或血液过于粘稠而造成的面部疾病有着非常显着的效果。

1.3、关元穴关元穴位于脐下3寸的位置,这个穴位能够增强腹部肌纤维的弹性、调节女性内分泌平衡、治疗月经不调、带下、不孕等症状。

1.4、丰隆穴丰隆穴位于小腿前外侧、外踝尖上8寸、胫骨前缘外2横指的位置,能够治疗各种炎症,比如肥胖等。

1.5、腰阳关穴腰阳关穴位于第4腰椎棘突下,对于治疗妇科月经失调、内分泌不平衡、臂部过于肥大、男性阳痿以及遗精等效果非常好。

1.6、中脘穴中脘穴位于上腹部前正中线上,脐上4寸的位置,能够增强人体消化以及吸收食物的能力,而且还能治疗胃痛、胃酸以及呕吐。

2、三伏天艾灸有哪些好处 2.1、解暑祛湿,祛寒降火中医讲:“虚火、邪火之根是寒湿之邪,有寒必有火,有火必有寒。

”这就是容易上火的朋友,容易引发炎症的根本原因。

在中医里治疗各类炎症的根本方法是祛寒除湿,寒邪不祛,炎症不愈。

艾灸的纯阳与天时的阳气最旺之时,双重阳气注入体内,将寒湿邪排出后,人在炎热的环境里是不闷热,不烦躁的。

2.2、充盈元气阳气元气充足的表现就是:夏不怕热,不喜欢吹冷风、吃冷饮之类。

冬不怕寒冷,精力旺盛,耐力很强,耐痛,抗压力、打击力强,这也是真正意义的健康特征。

这种感觉是其他任何治疗、调理、保健、补品等无法体会到的。

三伏天艾灸祛病愈病快速,在阳气最旺的夏季艾灸,与艾火的纯阳,双重阳气作用于人体病灶,祛除一切寒湿,打通经络。

2.3、修心养性夏季艾灸,人体正处于散发的时令,天时的阳气与艾灸的纯阳之气,进入人体,那么,风、寒、湿、暑、燥、火等邪气被天地之双重阳气赶出体外,因此,血液越来越清净,身体得以轻松,心胸逐渐开阔,病痛逐渐解除,智慧越来越多。

三伏天艾灸常用穴位三伏天艾灸常用穴位1、后天之本,气足之源——足三里足三里位于小腿前外侧,当犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指,按压有明显得酸涨感。

足三里就是人体穴位中运用最多得穴位,就是脾胃作为后天之本,气血生化之源得穴位代表.在我得临床中,气虚血虚首选足三里、消化疾病首选足三里。

为什么呢?因为足阳明胃经属多气多血之经,足三里有气血双补得功能,常用于治疗头晕、耳鸣、失眠、瘫痪、便秘、胃痛、腹胀、腹泄、消化不良、食欲不好、胃溃疡、胃炎、胃十二指肠溃疡、胃下垂、阑尾炎、急慢性肠炎等疾病。

现代医学研究证明足三里这个穴位能够提高免疫力,足三里具有双向调节作用.所以从古代起就被作为要穴来使用.如果身体不错只就是保健保健,一星期灸2—3次,一次一个穴位不少于10分钟,如果身体差,气血差得那灸得时间需要长一点,最好就是按摩后再灸,效果最好。

您自己观察,如果坚持灸足三里10日,您会感觉您精神好了,睡眠足了,吃饭香了,面色红润了。

2、任脉穴位关元关元在下腹部,前正中线上,当脐下三寸.简便取穴,四指并拢,置于脐下横量,在小手指得下缘处取穴.关元穴得作用:温肾阳、提性欲,补虚,壮阳得作用.关元穴就是小肠经得募穴,也就是脾经、肝经、肾经、任脉得交穴。

位于下焦,内有肾脏、小肠、膀胱、妇胞宫、前列腺等脏腑组织,故有统治三阴经、任脉诸经疾病。

具有补肾壮阳、温通经络、理气与血、补虚益损,补一身之元气等作用。

就是男子藏精、女子蓄血之处。

从古到今都把此穴作为保健要穴.有一年青性功能障碍患者,在我得指导下,夏天灸关元穴,在那年夏天后病就痊愈了。

特别就是老年朋友,如果在伏天坚持灸关元穴,尿频尿急、前列腺问题就自己解决了,中老年人常灸关元穴可以强身健体,延年益寿,大家不妨试试。

3、人体先天之本源,生命之根蒂——神阙.神阙,也就就是我们俗称得“肚脐眼”。

我们知道,胎儿在母体得时候,就是靠脐带连接到胎盘接受母体得营养,古今以来,大家都十分注重神阙得保养,称神阙为人体得220;先天之本源,生命之根蒂”。

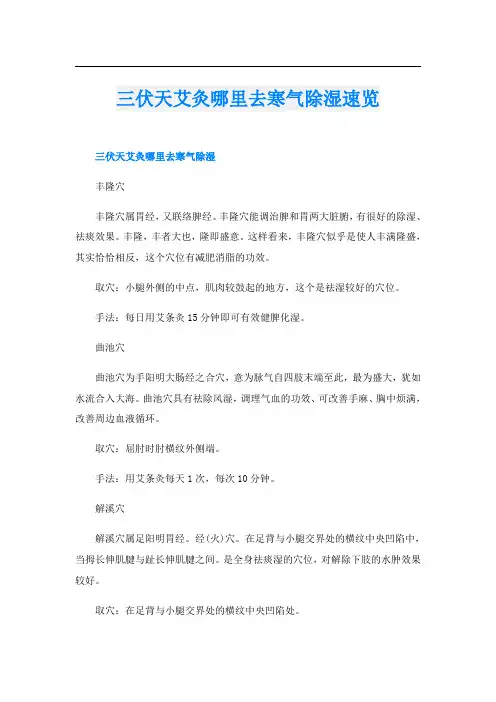

三伏天艾灸哪里去寒气除湿速览三伏天艾灸哪里去寒气除湿丰隆穴丰隆穴属胃经,又联络脾经。

丰隆穴能调治脾和胃两大脏腑,有很好的除湿、祛痰效果。

丰隆,丰者大也,隆即盛意。

这样看来,丰隆穴似乎是使人丰满隆盛,其实恰恰相反,这个穴位有减肥消脂的功效。

取穴:小腿外侧的中点,肌肉较鼓起的地方,这个是祛湿较好的穴位。

手法:每日用艾条灸15分钟即可有效健脾化湿。

曲池穴曲池穴为手阳明大肠经之合穴,意为脉气自四肢末端至此,最为盛大,犹如水流合入大海。

曲池穴具有祛除风湿,调理气血的功效、可改善手麻、胸中烦满,改善周边血液循环。

取穴:屈肘时肘横纹外侧端。

手法:用艾条灸每天1次,每次10分钟。

解溪穴解溪穴属足阳明胃经。

经(火)穴。

在足背与小腿交界处的横纹中央凹陷中,当拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间。

是全身祛痰湿的穴位,对解除下肢的水肿效果较好。

取穴:在足背与小腿交界处的横纹中央凹陷处。

手法:艾条灸5-20分钟。

三伏天怎么养生喝姜枣茶三伏天是一年之中最热的时期,此时人体腠理都是开放的,很容易引起阳虚,此时喝一杯姜枣茶是可以养护身体,同时将身体内部多余的寒气排出,养生又保健。

做汗蒸人吃五谷杂粮,身体里面难免会沉淀一些毒素,时间长了容易引起身体疾病,三伏天的时候身体毛孔是打开的,这个时候去汗蒸可以加速身体的代谢速度,将毛孔深处的脏东西都排出来。

做艾灸艾叶是温热型药材,三伏天的时候做一个艾灸可以将身体里面淤积的湿寒之气给排出体外,同时清除人在夏季身体苦夏不耐的暑热,故此有消暑祛湿的养生作用。

贴三伏贴三伏贴采用传统中药精制而成,三伏天的时候贴一个三伏贴可以帮助身体积蓄阳气,避免冬天寒冷的时候身体阳气不足而被寒气所伤,因此有预防疾病的作用。

食补养生红豆炖鹌鹑,功能是补益气血,利水健乳。

绿豆汤,功效是清热解毒、去烦消暑。

泡脚冬天的时候,人体血液循环变慢,脚部位于身体的最末端,血液流通到脚部是比较缓慢的,所以,脚部的微循环常常不是很充分,三伏天泡脚可以促进身体的血液循环,并且带走身体内的废物,起到治疗和预防冬病的作用。

三伏天艾灸主要灸哪些地方(养生知识)三伏天艾灸主要灸哪些地方(养生知识)三伏天艾灸也是养生的好方法,那么三伏天艾灸主要灸哪些地方?三伏天艾灸可以每天灸吗?下面小编给大家带来三伏天艾灸主要灸哪些地方,欢迎分享与收藏!三伏天艾灸主要灸哪些地方?在三伏天进行艾灸时,可以主要灸一些具有清热解暑、疏通经络的穴位,以促进血液循环、调整气血平衡和舒缓身体不适。

以下是一些常用的艾灸穴位:足三里穴:位于膝盖以下三寸,是一条重要的气血调节穴位,艾灸足三里可以清热解毒、益气补血、调节脾胃功能。

关元穴:位于脐中央,是人体的气海穴,艾灸关元可以温中补阳、益气固表、调节免疫力。

气海穴:位于胸骨下凹陷处,是气血调节的重要穴位,艾灸气海可以舒缓心脏疲劳、调节呼吸系统功能。

太渊穴:位于足心中央,是清热解毒的穴位,艾灸太渊可以清热祛湿、舒缓压力、促进睡眠。

膻中穴:位于胸骨中央,是调节气机的重要穴位,艾灸膻中可以平衡气血、舒缓心脏负荷。

太冲穴:位于足趾头第一和第二趾骨之间的凹陷处,是疏通经络的穴位,艾灸太冲可以舒缓头痛、缓解眼疲劳。

请注意,在进行艾灸时,应根据个人体质和具体情况选择合适的穴位,并掌握适宜的艾灸时间和方法。

如果不确定,建议咨询专业的针灸师或中医医师的意见,以确保艾灸的安全和有效。

三伏天艾灸有用吗?三伏天进行艾灸是一种传统的中医疗法,被认为具有一定的益处。

然而,艾灸的效果因个人体质和具体情况而异,下面列出一些可能的好处:温通经络:艾灸可以通过温热的作用刺激经络,促进气血的流通,改善气血循环,有助于缓解气滞血瘀的症状。

消除湿气:三伏天湿气重,艾灸被认为可以通过温热的效果帮助排除体内的湿气,减轻湿热引起的不适。

舒缓疲劳:三伏天气候炎热,人体容易疲劳。

艾灸可以通过温热的刺激作用,促进血液循环,缓解疲劳感,提升精神状态。

改善免疫力:艾灸被认为可以调整人体的免疫系统功能,提升免疫力,增强身体抵抗力,有助于预防疾病。

缓解疼痛:艾灸可以通过温热的刺激作用,促进气血流通,舒缓疼痛,如关节疼痛、肌肉酸痛等。

一、初伏加强(7月18日)二、初伏(7月28日)肺俞(双):第三胸椎棘突下,旁开1.5寸。

定喘(双):第七颈椎棘突下,旁开0.5寸。

脾俞(双):第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

心俞(双):第五胸椎棘突下,旁开1.5寸。

肾俞(双):第二腰椎棘突下,旁开1.5寸。

胆俞(双):第十胸椎棘突下,旁开1.5寸。

三、中伏(8月24日,星期天)四、中伏加强(8月3日,星期三)风门(双):第二胸椎棘突下,旁开1.5寸。

肺俞(双):第三胸椎棘突下,旁开1.5寸。

膏肓(双):第四胸椎棘突下,旁开3.0寸。

脾俞(双):第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

三焦俞(双):第一腰椎棘突下,旁开1.5寸。

肾俞(双):第二腰椎棘突下,旁开1.5寸。

五、末伏(8月13日,星期六)定喘(双):第七颈椎棘突下,旁开0.5寸。

心俞(双):第五胸椎棘突下,旁开1.5寸。

胆俞(双):第十胸椎棘突下,旁开1.5寸。

※※※※※一、初伏加强(7月4日,星期一)二、初伏(7月14日,星期四)风门(双):第二胸椎棘突下,旁开1.5寸。

大杼(双):第一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

心俞(双):第五胸椎棘突下,旁开1.5寸。

厥阴俞(双):第四胸椎棘突下,旁开1.5寸。

肾俞(双):第二腰椎棘突下,旁开1.5寸。

三焦俞(双):第一腰椎棘突下,旁开1.5寸。

三、中伏(7月24日,星期天)四、中伏加强(8月3日,星期三)肺俞(双):第三胸椎棘突下,旁开1.5寸。

风门(双):第二胸椎棘突下,旁开1.5寸。

膈俞(双):第七胸椎棘突下,旁开1.5寸。

心俞(双):第五胸椎棘突下,旁开1.5寸。

胆俞(双):第十胸椎棘突下,旁开1.5寸。

脾俞(双):第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

五、末伏(8月13日,星期六)大杼(双):第一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

厥阴俞(双):第四胸椎棘突下,旁开1.5寸。

胃俞(双):第十二胸椎棘突下,旁开1.5寸。

一、初伏加强(7月4日,星期一)二、初伏(7月14日,星期四)中脘:前正中线,脐上4寸。

三伏灸常见穴位介绍三伏灸常见穴位介绍大椎穴大椎穴属督脉,在第7颈椎与第1胸椎之间,大椎穴又名百劳穴,是督脉、手足三阳经、阳维脉之会,有“诸阳之会”和“阳脉之海”之称。

此穴有解表、疏风、散寒,温阳、通阳、清心、宁神、健脑、消除疲劳、增强体质、强壮全身的作用,现代研究发现艾灸大椎穴,可增加淋巴细胞的数量,提高淋巴细胞的转化率和E一玫瑰花环形成率,具有提高机体细胞免疫的功能。

艾灸此穴,可用于老年人项背畏寒,用脑过度引起的疲劳、头胀、头晕,伏案或低头过度引起的项强不适、颈椎病,血管紧张性头痛等。

大椎穴还有明显的退热作用,艾灸大椎穴,能防治感冒、气管炎、肺炎等上呼吸道感染,还可用于肺气肿、哮喘的防治。

身柱穴身柱穴属督脉,在项后第三胸椎与第四胸椎之间。

身柱有理肺气,补虚损,解疗毒,宁神志的功效。

灸身柱能温补元阳,调和气血,促进青少年的生长发育,现代研究认为,灸身柱可以调节人的神经系统,可以防止神经衰弱,失眠症,头痛的发作,可以防止疲劳,促进肌体体力的恢复。

灸身柱对小儿的胃肠道疾病,如消化不良,吐乳,泄泻,食欲不振等有防治作用。

此外,对精神萎靡、夜哭,呼吸系统的哮喘、气管炎、百日咳、感冒、肺炎等都有防治作用。

《养生一言草》载:小儿每月灸身柱、天枢,可保无病。

中脘穴中脘穴属任脉,位于腹部正中线,脐上4寸。

中脘穴有调胃补气、化湿和中、降逆止呕的作用。

《甲乙经》载:“胃胀者腹满胃脘痛,鼻闻焦臭妨于食,大便难,中脘主之,亦取章门。

”又载:“伤忧思气积,中脘主之。

”《玉龙歌》说:“黄疽四肢无力,中脘、足三里。

”实验观察发现,艾灸小白鼠“中脘”穴,能增加单核巨噬细胞的吞噬功能,艾灸中脘穴后能使胃的蠕动增强,幽门立即开放,胃下缘轻度提高,空肠黏膜皱襞增深、肠动力增强。

艾灸中院有利于提高脾胃功能,促进消化吸收和增强人的抵抗力,对于胃脘胀痛、呕吐、呢逆、吞酸、食欲不振等有较好疗效。

关元穴关元属任脉,位于腹部正中线,脐下3寸。

该穴为小肠之“募穴”,足三阴经、任脉之会,一身元气之所在。

三伏贴穴位定位穴位名称:大杼[经穴]【定位】:在背部,当第一胸椎棘突下,旁开1.5寸【作用】:祛风解表,疏调筋骨,宣肺降逆.【主治】:①各种骨病(骨痛,肩、腰、骶、膝关节痛)。

②发热,咳嗽,头痛鼻塞。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:八会穴(骨会),手、足太阳经交会穴穴位名称: 肺俞[经穴]【定位】:在背部,当第三胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:养阴清热,调理肺气。

【主治】:①发热,咳嗽,咳血,盗汗,鼻塞。

②毛发脱落,痘,疹,疮,癣.【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:肺的背俞穴穴位名称:厥阴俞[经穴]【定位】:在背部,当第四胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:疏通心脉,宽胸理气.【主治】:①心痛,心悸。

②咳嗽,胸闷。

③牙痛。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:心包背俞穴穴位名称:心俞[经穴]【定位】:在背部,当第五胸椎棘突下,旁开1.5寸【作用】:养血宁心,理气止痛,通络宽胸。

【主治】:①心痛,心悸,胸闷,气短。

②咳嗽,吐血。

③失眠,健忘,癫痫。

④梦遗,盗汗。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:心的背俞穴穴位名称: 督俞[经穴]【定位】:在背部,当第六胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:理气宽胸【主治】:①心痛,胸闷。

②胃痛,腹痛。

③咳嗽,气喘.【归经】:足太阳膀胱经穴穴位名称: 膈俞[经穴]【定位】:在背部,第七胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:宽胸降逆,理血化淤,调气补虚,调和脾胃。

【主治】:①急性胃脘痛,呃逆,噎膈,便血。

②咳嗽,气喘,吐血,骨蒸盗汗。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:八会穴(血会)穴位名称:脾俞[经穴]【定位】:在背部,当第十一胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:健脾利湿,益气和中。

【主治】:①腹胀,黄疸,呕吐,泄泻,痢疾,便血。

②水肿。

【归经】:足太阳膀胱经穴【类别】:脾的背俞穴穴位名称:胃俞[经穴]【定位】:在背部,当第十二胸椎棘突下,旁开1。

5寸【作用】:理气和胃,化湿消滞。

三伏天艾灸哪里祛湿坚信许多挚友们都知道,每年的三伏每天气最是燥热,那么想要在这个时候艾灸祛湿的话,详细是哪些部位呢?这次我给大家整理了三伏天艾灸哪里祛湿,供大家阅读参考。

书目三伏天艾灸哪里祛湿三伏天怎么减肥三伏天饮食留意事项三伏天艾灸哪里祛湿1:丰隆穴丰隆穴属胃经,又联络脾经。

丰隆穴能调治脾和胃两大脏腑,有很好的除湿、祛痰效果。

丰隆,丰者大也,隆即盛意。

这样看来,丰隆穴好像是使人饱满隆盛,其实恰恰相反,这个穴位有减肥消脂的成效。

取穴:小腿外侧的中点,肌肉较鼓起的地方,这个是祛湿较好的穴位。

手法:每日用艾条灸15分钟即可有效健脾化湿。

2:足三里穴足三里是足阳明胃经的合穴,也是人体最重要的保健穴位,古人称之为“长寿穴”。

常按摩、艾炙这个穴位可以增加体质,提高机体抗病实力,还有延缓人体苍老、降低血脂和血液黏稠度,预防血管硬化、中风的作用。

取穴:外膝下3寸,胫骨外侧月一横指处。

手法:用艾条灸10-15分钟或艾罐灸20-30分钟。

3:合谷穴合谷穴是大肠经的总开关,有“颜面合谷收”的说法,当面部皮肤有红血丝时,可艾灸合谷穴,有很好的缓解效果。

合谷穴具有升清降浊、宣通气血的功能,但体质较差者不宜赐予强刺激,孕妇更要禁忌。

取穴:一手的拇指第一个关节横纹正对另一手的虎口边,拇指屈曲按下,指尖所指处。

手法:艾灸距离穴位3-5厘米,灸至穴位温煦、微微发红即可,10次为一疗程。

每次艾灸10-15分钟,每天一次。

4:曲池穴曲池穴为手阳明大肠经之合穴,意为脉气自四肢末端至此,最为盛大,如同水流合入大海。

曲池穴具有祛除风湿,调理气血的成效、可改善手麻、胸中烦满,改善周边血液循环。

取穴:屈肘时肘横纹外侧端。

手法:用艾条灸每天1次,每次10分钟。

5:隐白穴脾经的重要穴位。

和消化亲密相关的两条经脉,足阳明胃经和足太阴脾经分别循行和相交于足大趾内侧端隐白穴。

取穴:在足大趾末节内侧,距趾甲角0.1寸。

手法:艾条灸5-20分钟。

6:中脘穴中脘穴是四条经脉的会聚穴位,有调理消化系统、补中气、行气活血的成效。

“胃脘痛、肠炎(穴位位置:腹部、腰背部、小腿前外侧)”三伏天灸用穴2010年7月— 8月1、7月19日:中脘(单,在上腹部,前正中线上,当脐中上4寸。

和胃健脾、降逆利水)天枢(双,在腹中部,平脐中,距脐中2寸。

调中和胃,理气健脾)气海(单,在下腹部,前正中线上,当脐中下1.5寸。

益气助阳、调经固经)足三里(双,在小腿前外侧,当犊鼻[外膝眼]下3寸,距胫骨外边缘外一横指。

健脾和胃,扶正培元,通经活络,升降气机)2、7月29日:上脘(单,在上腹部,前正中线上,当脐中上5寸。

和胃降逆、化痰宁神)下脘(单,在上腹部,前正中线上,当脐中上2寸。

健脾和胃、降逆止呕)胃俞(双,在背部,当第12胸椎棘突下,旁开1.5寸。

和胃健脾,理中降逆)上巨虚(双,在小腿前外侧,当犊鼻[外膝眼]下6寸,距胫骨外边缘一横指。

调和肠胃,通经活络)3、8月8日:建里(单,在上腹部,前正中线上,当脐中上3寸。

和胃健脾、通降腑气)关元(单,在下腹部,前正中线上,当脐下3寸。

培补元气、导赤通淋)脾俞(双,当第11胸椎棘突下,旁开1.5寸。

健脾和胃,利湿升清)大肠俞(双,在腰部,当第4腰椎棘突下,旁开1.5寸。

理气降逆,调和肠胃)4、8月18日::中脘天枢气海足三里(与1初伏相同)5、8月28日(本次可贴可不贴):上脘下脘胃俞(与2中伏相同)穴位图地址链接:/am/pic/fbeiyu.html/lanmu/zhenjiu_jingluo/zhenjiu_pangguangjin g/mulu.htm小提示:1、患者大拇指宽为他本身人体的1寸,而不是指量长度的1寸,2指宽为1.5寸,3指宽为2寸,4指宽为3寸,5指并拢为4寸。

2、背部正中的脊梁骨就是督脉的位置,每一骨节我们都把它定为自己督脉上的1寸。

3 、最好以大椎(督脉上的穴位,颈后低头时最高的骨头下凹陷处是本穴)、至阳(督脉上的穴位,两手自然下垂,两肩胛骨下端之间的连线中点是本穴)和命门(督脉上的穴位,在肚脐眼正对着的后方是本穴)为基准点去找其他穴位。

三伏天艾灸六大穴位,让你冬天不怕冷很多人冬天非常怕冷,并且抵抗力很差,稍有变天儿,气温降低就感冒、头部、咽部不舒服。

别说冬天,有些人夏天也很怕冷,被空调吹吹觉得头也发紧,皮肤发凉,觉得寒气直逼骨头里了。

为什么你这么怕冷,比别的人更“娇气”?其实这类人群是:肾阳不足,气血亏虚。

这种怕冷、爱感冒,用西医的话说就是免疫力低。

想彻底改变这样的体质,建议您好好在夏天艾灸一番,特别是三伏天期间,对身体非常有益。

选择艾灸而不是刮痧、拔罐、汤药、做运动的原因:做运动可以培补阳气,筋骨肌肉的强壮可以间接调理脾肾功能,但是比较慢,需要长时间大量的运动;刮痧、拔罐只能起到通经活血作用,达不到扶补肾阳功效,肾阳不足,单纯的做这些保健,是不见效的。

肾阳又称为元阳,为全身之真阳,是五脏六腑阳气活动的动力,一身阳气之根本,如《黄帝内经》“阳气者,若天与日,失其所则折寿而不彰”。

人体其他的阳气如心阳、脾阳、卫阳均以肾阳为根本。

故阳气与人的衰老和疾病的发生,有着极为密切的关系。

“阳精若壮千年寿”,“阳精若在必能生”此之谓也。

也就是说,人之所以有疾病、衰老,其主要原因就是阳气虚衰。

艾草本身具有温经散寒之功,艾炷连续燃烧,使温热之气由肌表透达经络,又因经络和脏腑相互联系、络属之关系,致使通达五脏六腑,十二经脉,循环全身。

所选穴位如三阴交、足三里皆为肝、脾、肾经合穴,气海、关元、神阙为任脉之腧穴,同时也是脏腑的募穴。

特别是关元穴,是足三阴与任脉之会,又居下焦,真阴真阳关锁于此。

艾灸取穴:大椎,肾俞,命门,神阙,关元,足三里穴。

1、大椎属于督脉,有通督行气,贯通督脉上下之作用,同时如果有感冒,过敏性疾病,热病,癫痫,颈椎病,治疗取穴大椎也是首选,都是在治疗寒凉疾病,那么大椎在上焦,治疗寒凉的疾病大椎也是首选穴位。

用具:大椎穴位,每次施灸10-20分钟。

以自己适应为度,可以逐渐延长施灸时间。

2、肾俞定位:在腰部,当第2腰椎棘突下,旁开1.5寸。

三伏贴治疗穴位一.呼吸血汗管体系疾病:主穴:天突.膻中.膏盲.肺俞配穴:足三里.中脘.1.重复伤风:大椎.风池;配穴:关元.气海.2.慢性支气管炎:肺俞.膏盲.心俞.膈俞;配穴:肾俞.关元.3.支气管哮喘:膈俞.心俞.定喘;配穴:气海.肾俞.天突.膏盲.4.壅塞性肺气肿:丰隆.肺俞.天突.膻中.膏盲,配穴:足三里.三阴交.中脘.肾俞.5.过敏性鼻炎:大椎.外关.肺俞.天突,配穴:足三里.关元.6.慢性鼻炎:大椎.外关.肺俞.天突,配穴:足三里.关元.肾俞.7. 高血压:神阕涌泉.二.消化体系:主穴:足三里.中脘.脾俞.胃俞;配穴:上脘.三阴交.1.胃痛:中脘.内关.胃俞.梁丘.2.慢性腹泻:天枢.肾俞.中脘;配穴:命门.关元.3.消化不良:天枢.中脘.足三里;配穴:百虫窝.4. 虚寒性便秘:神阕.足三里.气海.三.泌尿体系遗尿:主穴:三阴交.肾俞.膀胱俞;配穴:关元.命门.四.儿科:主穴:脾俞.关元.足三里.涌泉;配穴:肺俞.膏盲.膈俞.1.重复伤风:肺俞.大椎.风池;配穴:关元.肾俞.2.小儿咳嗽:大椎.肺俞.膏盲.膈俞;配穴:足三里.关元.肾俞.3.小儿哮喘:肺俞.膏盲.膈俞.心俞;配穴:足三里.肺俞.膏盲.膈俞.五.风湿及类风湿:主穴:肝俞.阳陵泉.悬钟.大抒;配穴:足三里.三阴交.脾俞.风湿性关节炎:曲池.足三里.外关.阳陵泉.绝骨.六.慢性腰腿痛:主穴:阳陵泉.悬钟.血海;配穴:关元命门.七.四肢麻痹:1.上肢:曲池.支沟,下肢:血海.足三里;配穴:脾俞.2.强迫性脊髓炎:悬钟.大抒.命门.关元;配穴:外关.阳陵泉.3.颈椎病:大椎.肩井.大抒.外关;配穴:手三里.4.肩周炎:肩三针.外关.曲池;配穴:阳陵泉.条口.5.骨关节炎:悬钟.大抒.阳陵泉;配穴:血海.6.脊柱退行性病变:关元.气海.悬钟.大抒;配穴:肾俞.八.皮肤病:主穴:血海.曲池.外关.内庭;配穴:膈俞.九.妇科:主穴:中极.归来.三阴交;配穴:命门.足三里;1.痛经:关元.次髎.地机;配穴:三阴交.命门.2.月经不调:血海.脾俞.肾俞.膈俞.三阴交;配穴:足三里.十.男科:主穴:肾俞.命门.三阴交.关元;配穴:足三里.三阴交.体虚:关元.足三里.三阴交;配穴:脾俞.肾俞.附:肺腧穴地位:第三胸椎棘突下旁开1.5寸处.主治:宣肺理气,平喘止咳.实用于咳嗽.气喘.伤风.外感风寒.盗汗.背痛等病症,对于各类肺病有必定的感化.感到:局部按压有酸胀微痛感.心腧穴地位:第五胸椎棘突下旁开1.5寸处.主治:疗养气血,疏浚心脉,宁心安神.实用于心慌心悸.冠芥蒂.心绞痛.神经虚弱.掉眠.背痛等病症,对于各类心脏病有必定的疗效.感到:局部按压有酸胀微痛感.膈俞(血会穴)地位:在背部,当第七胸椎棘突下,旁开1.5寸.局部剖解:有肋间动.静脉后支的内侧支.散布着第七.八胸神经后支的内侧皮支,深层为外侧支.主治:吐逆,呃逆,噎膈,饮食不下,气喘,咳嗽,吐血,潮热,盗汗,风疹.现多用于贫血,慢性出血性疾病,膈肌痉挛,胃炎,肠炎,荨麻疹,小儿养分不良等.天突穴地位:仰靠坐位.在颈部,当前正中线上,胸骨上窝中心.功用:宣通肺气.消痰止咳主治病症:哮喘,咳嗽,暴喑,咽喉肿痛,瘿气,梅核气,咳唾脓血,心与背相控而痛,支气管哮喘,支气管炎,喉炎,扁桃体炎.各类贴法所涉及的穴位:清代张潞的张氏肺俞.膏肓.百劳等穴到了现代,万芳病院中医师在临床上也印证了三伏贴确切可以或许治疗过敏.气喘等疾病,大椎.肺俞.脾俞.定喘.膏肓台湾大椎.肺俞.风门古方对于穴位的帖法(指的是冷哮)第一次:大椎.风门.膏肓第二次.陶道.肺俞.脾俞第三次身柱.心俞.檀中.若痰多加丰隆.穴位可以因人而异,一般治咳嗽的话帖这几个穴位,哮喘的话可以加上定喘,脾虚寒的话可以加脾俞等,也可以联合小我比较迟钝的穴位,以背部的穴位为主,胸部为辅第一次拔取百劳.风门.肺俞.定喘四个穴位第二次拔取大椎.厥阴俞.脾俞三个穴位第三次选到大杼.膏肓.肾俞三个穴位。

三伏天艾灸的常用穴位很多人在进入伏天后,会感到四肢乏力、全身发困、浑身酸困、汗出过多而黏腻不爽,有时候吃东西也感觉没有胃口,吃下去难以消化,整天肚子胀胀的。

下面是店铺为你带来的三伏天艾灸的常用穴位,一起来看一看吧。

三伏天艾灸的常用穴位1、人体最大的穴位——大椎标准定位:取定穴位时正坐低头,该穴位于人体的颈部下端,第七颈椎棘突下凹陷处。

若突起骨不太明显,让患者活动颈部,不动的骨节为第一胸椎,约与肩平齐。

功能主治:热病,疟疾,咳嗽,喘逆,骨蒸潮热,项强,肩背痛,腰脊强,角弓反张,小儿惊风,癫狂痫证,五劳虚损,七伤乏力,中暑,霍乱,呕吐,黄疸,风疹。

2、后天之本,气足之源——足三里标准定位:在外膝眼下3寸,胫骨外缘1横指处。

功能主治:长灸足三里,可以健脾益胃,促进消化吸收,增强免疫能力,中老年人长灸足三里,还可以预防中风。

3、元阴元阳交关之处——关元标准定位:在脐下3寸,腹中线上,仰卧取穴。

取穴时,可采用仰卧的姿势,关元穴位于下腹部,前正中线上,从肚脐到耻骨上方画一线,将此线五等分,从肚脐往下五分之三处,即是此穴。

主治中风脱症,肾虚气喘,遗精,阳痿,疝气,遗尿,淋浊,尿频,尿闭,尿血,月经不调,痛经,经闭,带下,崩漏,腹痛,泄泻,痢疾及尿路感染,功能性子宫出血,子宫脱垂,神经衰弱,晕厥,休克等。

特别是老年朋友,如果在伏天坚持灸关元穴,尿频尿急、前列腺问题就自己解决了,中老年人常灸关元穴可以强身健体,延年益寿,大家不妨试试。

4、专治一切脾胃之疾——中脘标准定位:仰卧位,在上腹部,前正中线上,当脐中上4寸。

功能主治:胃痛,腹痛,腹胀,呕逆,反胃,食不化;肠鸣,泄泻,便秘,便血,胁下坚痛;喘息不止,失眠,脏躁,癫痫,尸厥。

胃炎,胃溃疡,胃扩张,子宫脱垂,荨麻疹,食物中毒。

5、生命之门,动力之源——命门标准定位:人体命门穴位于腰部,当后正中线上,第2腰椎棘突下凹陷中。

即肚脐对应的腰后。

功能主治:虚损腰痛,脊强反折,遗尿,尿频,泄泻,遗精,白浊,阳痿,早泄,赤白带下,胎屡坠,五劳七伤,头晕耳鸣,癫痫,惊恐,手足逆冷。

一、初伏加强(7月4日,星期一)二、初伏(7月14日,星期四)肺俞(双):第三胸椎棘突下,旁开1.5寸。

定喘(双):第七颈椎棘突下,旁开0.5寸。

脾俞(双):第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

心俞(双):第五胸椎棘突下,旁开1.5寸。

肾俞(双):第二腰椎棘突下,旁开1.5寸。

胆俞(双):第十胸椎棘突下,旁开1.5寸。

三、中伏(7月24日,星期天)四、中伏加强(8月3日,星期三)风门(双):第二胸椎棘突下,旁开1.5寸。

肺俞(双):第三胸椎棘突下,旁开1.5寸。

膏肓(双):第四胸椎棘突下,旁开3.0寸。

脾俞(双):第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

三焦俞(双):第一腰椎棘突下,旁开1.5寸。

肾俞(双):第二腰椎棘突下,旁开1.5寸。

五、末伏(8月13日,星期六)定喘(双):第七颈椎棘突下,旁开0.5寸。

心俞(双):第五胸椎棘突下,旁开1.5寸。

胆俞(双):第十胸椎棘突下,旁开1.5寸。

※※※※※一、初伏加强(7月4日,星期一)二、初伏(7月14日,星期四)风门(双):第二胸椎棘突下,旁开1.5寸。

大杼(双):第一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

心俞(双):第五胸椎棘突下,旁开1.5寸。

厥阴俞(双):第四胸椎棘突下,旁开1.5寸。

肾俞(双):第二腰椎棘突下,旁开1.5寸。

三焦俞(双):第一腰椎棘突下,旁开1.5寸。

三、中伏(7月24日,星期天)四、中伏加强(8月3日,星期三)肺俞(双):第三胸椎棘突下,旁开1.5寸。

风门(双):第二胸椎棘突下,旁开1.5寸。

膈俞(双):第七胸椎棘突下,旁开1.5寸。

心俞(双):第五胸椎棘突下,旁开1.5寸。

胆俞(双):第十胸椎棘突下,旁开1.5寸。

脾俞(双):第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

五、末伏(8月13日,星期六)大杼(双):第一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

厥阴俞(双):第四胸椎棘突下,旁开1.5寸。

胃俞(双):第十二胸椎棘突下,旁开1.5寸。

一、初伏加强(7月4日,星期一)二、初伏(7月14日,星期四)中脘:前正中线,脐上4寸。

上脘:前正中线,脐上5寸。

天枢(双):平脐,神阙旁开2寸。

下脘:前正中线,脐上2寸。

气海:前正中线,脐下1.5寸。

胃俞(双):第十二胸椎棘突下,旁开1.5寸。

足三里(双):小腿前外侧,犊鼻下3寸,上巨虚(双):小腿前外侧,犊鼻下6寸,距胫骨前缘一横指(中指)。

距胫骨前缘一横指(中指)。

三、中伏(7月24日,星期天)四、中伏加强(8月3日,星期三)建里:前正中线,脐上3寸。

中脘:前正中线,脐上4寸。

关元:前正中线,脐下3寸。

天枢(双):平脐,神阙旁开2寸。

脾俞(双):第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

气海:前正中线,脐下1.5寸。

肾俞(双):第二腰椎棘突下,旁开1.5寸。

足三里(双):小腿前外侧,犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指(中指)。

五、末伏(8月13日,星期六)上脘:前正中线,脐上5寸。

下脘:前正中线,脐上2寸。

胃俞(双):第十二胸椎棘突下,旁开1.5寸。

上巨虚(双):小腿前外侧,犊鼻下6寸,距胫骨前缘一横指(中)。

※※※※※一、初伏加强(7月4日,星期一)二、初伏(7月14日,星期四)脾俞(双):第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

水分:前正中线上,脐上1寸。

膀胱俞(双):在骶部,骶正中嵴旁开1.5寸,气海:前正中线下,脐下1.5寸。

平第2骶后孔。

水道(双):脐下3寸,前正中线旁开2寸。

天枢(双):平脐,神阙旁开2寸。

三焦俞(双):第一腰椎棘突下,旁开1.5寸。

三、中伏(7月24日,星期天)四、中伏加强(8月3日,星期三)大巨(双):脐下2寸,前正中线旁开2寸。

脾俞(双):第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

三阴交(双):足内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后方。

膀胱俞(双):在骶部,骶正中嵴旁开1.5寸,大肠俞(双):第四腰椎棘突下,旁开1.5寸。

平第2骶后孔。

天枢(双):平脐,神阙旁开2寸。

五、末伏(8月13日,星期六)水分:前正中线上,脐上1寸。

气海:前正中线下,脐下1.5寸。

水道(双):脐下3寸,前正中线旁开2寸。

三焦俞(双):第一腰椎棘突下,旁开1.5寸。

一、初伏加强(7月4日,星期一)二、初伏(7月14日,星期四)百劳(双):大椎直上2寸,后正中线旁开1寸。

大杼(双):第一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

肩井(双):第七颈椎棘突下与肩峰端连线的中点。

心俞(双):第五胸椎棘突下,旁开1.5寸。

心俞(双):第五胸椎棘突下旁开1.5寸。

肩中俞(双):第七颈椎棘突下,旁开2寸。

三、中伏(7月24日,星期天)四、中伏加强(8月3日,星期三)新设(双):第三、四颈椎之间,旁开1.5寸。

百劳(双):大椎直上2寸,后正中线旁开1寸。

大椎:第七颈椎棘突下凹陷处。

肩井(双):第七颈椎棘突下与肩峰端连线的中点。

大杼(双):第一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

心俞(双):第五胸椎棘突下旁开1.5寸。

命门:第二腰椎棘突下凹陷处。

五、末伏(8月13日,星期六)大杼(双):第一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

心俞(双):第五胸椎棘突下,旁开1.5寸。

肩中俞(双):第七颈椎棘突下,旁开2寸。

※※※※※一、初伏加强(7月4日,星期一)二、初伏(7月14日,星期四)心俞(双):第五胸椎棘突下旁开1.5寸。

臑俞(单):腋后纹头直上,肩胛冈下缘凹陷中。

肩贞(单):臂内收时,腋后纹头上1寸。

臂臑(单):曲池与肩髃连线上,曲池上7寸。

肩髎(单):上臂外展时肩髃后方的凹陷中。

大杼(双):第一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

肩前(单):正坐垂臂,当腋前皱臂顶端与肩髃穴连线的中点。

胆俞(双):第十胸椎棘突下,旁开1.5寸。

大椎:第七颈椎棘突下凹陷处。

三、中伏(7月24日,星期天)四、中伏加强(8月3日,星期三)肩井(单):第七颈椎棘突下与肩峰端连线的中点。

心俞(双):第五胸椎棘突下旁开1.5寸。

巨骨(单):当锁骨肩峰端与肩胛冈之间凹陷处。

肩贞(单):臂内收时,腋后纹头上1寸。

中府(单):云门穴下一寸,平第一肋间,距前正中线6寸。

肩髎(单):上臂外展时肩髃后方的凹陷中。

厥阴俞(双):第四胸椎棘突下,旁开1.5寸。

肩前(单):正坐垂臂,当腋前皱臂顶端与肩髃穴连线的中点。

至阳:第七胸椎棘突下凹陷中。

大椎:第七颈椎棘突下凹陷中。

五、末伏(8月13日,星期六)臑俞(单):腋后纹头直上,肩胛冈下缘凹陷中。

臂臑(单):曲池与肩髃连线上,曲池上7寸。

大杼(双):第一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

胆俞(双):第十胸椎棘突下旁开1.5寸。

一、初伏加强(7月4日,星期一)二、初伏(7月14日,星期四)内、外膝眼(单):髌韧带两侧凹陷处。

水分:前正中线上,脐上1寸。

心俞(双):第五胸椎棘突下,旁开1.5寸。

鹤顶(单):在膝部,髌底的中点上方凹陷处。

肾俞(双):第二腰椎棘突下,旁开1.5寸。

阴陵泉(单):在小腿内侧,胫骨内侧髁后下方凹陷处。

阳陵泉(单):腓骨头前下方凹陷处。

胆俞(双):第十胸椎棘突下旁开1.5寸。

三、中伏(7月24日,星期天)四、中伏加强(8月3日,星期三)血海(单):屈膝,髌底内侧端上2寸,股四头肌内侧头的隆起处。

内、外膝眼(单):髌韧带两侧凹陷处。

梁丘(单):屈膝,髂前上棘与髌底外侧段连线上,髌底上2寸。

心俞(双):第五胸椎棘突下,旁开1.5寸。

脾俞(双):第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

肾俞(双):第二腰椎棘突下,旁开1.5寸。

膀胱俞(双):在骶部,骶正中嵴旁开1.5寸,平第2骶后孔。

五、末伏(8月13日,星期六)水分:前正中线上,脐上1寸。

鹤顶(单):在膝部,髌底的中点上方凹陷处。

阴陵泉(单):在小腿内侧,胫骨内侧髁后下方凹陷处。

阳陵泉(单):腓骨头前下方凹陷处。

胆俞(双):第十胸椎棘突下旁开1.5寸。

※※※※※一、初伏加强(7月4日,星期一)二、初伏(7月14日,星期四)脾俞(双):第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

命门:第二腰椎棘突下凹陷处。

膀胱俞(双):在骶部,骶正中嵴旁开1.5寸,肾俞(双):第二腰椎棘突下,旁开1.5寸。

平第2骶后孔。

水分:前正中线上,脐上1寸。

气海:前正中线下,脐下1.5寸。

大肠俞(双):第四腰椎棘突下,旁开1.5寸。

腰阳关:第四腰椎棘突下凹陷处。

三、中伏(7月24日,星期天)四、中伏加强(8月3日,星期三)三焦俞(双):第一腰椎棘突下,旁开1.5寸。

脾俞(双):第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

天枢(双):平脐,神阙旁开2寸。

膀胱俞(双):在骶部,骶正中嵴旁开1.5寸,气海俞(双):第三腰椎棘突下,旁开1.5寸。

平第2骶后孔。

气海:前正中线下,脐下1.5寸。

腰阳关:第四腰椎棘突下凹陷处。

五、末伏(8月13日,星期六)命门:第二腰椎棘突下凹陷处。

肾俞(双):第二腰椎棘突下,旁开1.5寸。

水分:前正中线上,脐上1寸。

大肠俞(双):第四腰椎棘突下,旁开1.5寸。