中药的寒热温凉与“热”的关系

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:2

第2章中药药性的现代研究【导学】中药药性理论是对中药作用性质以及特征的集中概括。

目前对中药药性的现代研究主要集中在四气、五味、升降沉浮以及归经。

现代研究将中药四气分为寒凉药、温热药两类分析。

研究提示,寒凉药对中枢神经系统、自主神经系统、内分泌系统具有抑制性效应,使环核苷酸系统的cGMP水平升高,可抑制能量代谢,促进物质合成代谢。

而温热药则具有相反效应。

中药五味主要与其化学成分有关。

辛味药主要含有挥发油,其次为苷类、生物碱等。

酸味药主要含有机酸、鞣酸。

甘味药的化学成分以糖类、蛋白质、氨基酸、苷类等为主。

苦味药的化学成分以生物碱、苷类为多。

咸味药主要含有钠、钾、钙、镁等无机盐成分。

中药的升降沉浮是中药性能在人体内呈现的一种趋势和走向。

中药升降沉浮性能与药物的性味、炮制、质地、配伍等因素关系密切。

归经是指中药对机体脏腑经络选择性的作用或影响。

目前对中药归经的实验研究方法主要包括四种:药效分析法;中药有效成分体内分布观察法;微量元素分析法;环核苷酸分析法。

本章学习要求1.掌握现代研究对中药四气、五味的认识。

2.掌握中药归经的概念。

熟悉归经实验研究的主要方法。

3.了解中药升降沉浮的研究现状。

【导学】本章介绍四气、五味、升降浮沉、归经、及有毒和无毒的现代研究。

本章的学习重点是:四气对中枢神经系统、自主神经系统、内分泌系统以及对物质代谢和环核苷酸系统的影响。

中药五味与所含化学物质及其功效、药理作用的关联。

中药使用不当可产生的毒性作用。

本章学习要求:1.掌握现代研究对中药四气、五味的认识。

2.掌握中药归经的概念。

熟悉归经实验研究的主要方法。

3.了解中药升降沉浮的研究现状。

4.掌握中药产生严重不良反应的类型。

熟悉主要有毒中药毒副作用的表现。

中药药性理论是中医药理论体系的重要组成部分,是中药学理论的核心以及主要特色。

中药药性理论是对中药作用性质以及特征的集中概括,是几千年来历代劳动人民以及医贤们对中药临床使用经验的高度总结,也是临床用药的重要依据。

寒则热之、热则寒之,中药的寒热温凉四性,是中药养生治病的根本中药,是中医养生、治病的主要工具。

中医治疗疾病,八纲辨证中的“寒热”辨证是很重要的一个方面。

中医之所以要辨别病症的寒热,就是为了使用与病症相对的中药来纠正身体的寒热偏颇。

所谓“寒则热之,热则寒之”,就是指寒性病症要用温热性的中药治疗;热性病症则要用寒凉性质的中药来治疗。

所以中药的寒热温凉四性,可谓是指导、应用中药养生治病的重要原则,是中药药性理论的根本。

点击加载图片药物的寒热,其实源自服药后的身体反应中药药性中的寒凉与温热是相对立的两种药性,而寒凉与温热之间则仅是程度上的不同,即“凉次于寒”、“温次于热”。

有些本草文献对药物的四性还用“大热”、“大寒”、“微温”、“微凉”加以描述,这是对中药四气程度不同的进一步区分,示以斟酌使用。

此外,四性以外还有一类平性药,它是指寒热之性不明显、药性平和、作用较缓和的一类药。

一般平性药物的功效主要通过五味和其他药性来反映出来。

点击加载图片而古人之所以能够总结出药性的寒热温凉,其实是通过做人体实验来获得的。

也就是说,药物的四性,就是由药物作用于人体所产生的不同反应和所获得的不同疗效而总结出来的。

比如说,对一位表现为高热烦渴、面红目赤、咽喉肿痛、脉洪数的病人,使用了石膏、知母、栀子等药物治疗后,上述症状得以缓解或消除,说明它们的药性是寒凉的;反之,如病人表现为四肢厥冷、面色苍白、脘腹冷痛、脉微欲绝,使用用附子、肉桂、干姜等药物治疗后,上述症状得以缓解或消除,说明它们的药性是温热的。

所以说,中医、中药并不是不做实验,而是做的人体实验。

中医的理论、中药的理论,其实都是观察临床应用实践后总结出来的。

点击加载图片用中药,疗寒以热药、疗热以寒药是根本一般来讲,寒凉药分别具有清热泻火、凉血解毒、滋阴除蒸、泻热通便、清热利水、清化热痰、清心开窍、凉肝息风等作用;而温热药则分别具有温里散寒、暖肝散结、补火助阳温阳利水、温经通络、引火归源、回阳救逆等作用。

中药四气五味是什么寒热温凉辛甘酸苦咸

中药四气五味是什么意思?什么是中药的四气五味?请看下面详细的介绍。

四气又称四性,就是寒、热、温、凉四种药性。

疾病有热证和寒证之分,一般说来,能治热证的药物大多属于寒性或凉性药,如寒性的黄连、黄柏、大黄能清热、降火、解毒。

能够治疗寒证的大多属温性或热性药,如热性的附子、干姜、小茴香能暖中散寒。

温与热、寒与凉只是程度上的差异。

寒凉药多具有清热、泻火、解毒的作用,常用于阳证、热证疾病的治疗。

温热药多具有温和、救逆、散寒等作用,常用于阴证、寒证的治疗。

有些平性药物只是药性比较缓和,但也具有偏寒或偏热之性,因此也属于四气之内,如某些补药、理气药、利尿药等。

五味是指药物的辛、甘、酸、苦、咸五味,不同的味有不同的作用。

而其味相同的中药,作用也有共同之处,如辛味药能发散、能行气血,适用于表证和气滞血瘀等证;苦味药能泻能燥,适用于热证和湿证;酸味能收敛,适用于盗汗、遗精、久泻等;咸能软坚,适用于便秘、肿块、瘰疠等症;

甘即甜味,能补能缓,适用于虚弱或和缓,拘紧疼痛等症;

但两者必须综合运用。

如同样是寒性药的黄连和浮萍,由于黄连味苦、浮萍味辛,

因此,黄连能降火,浮萍却能疏散风热。

同样是甘味的黄芪和芦根,温性的黄芪能补气、寒性的芦根却能清热除烦。

以上就是有关中药四气五味的介绍,相信你已经有所了解了,希望对你有所帮助。

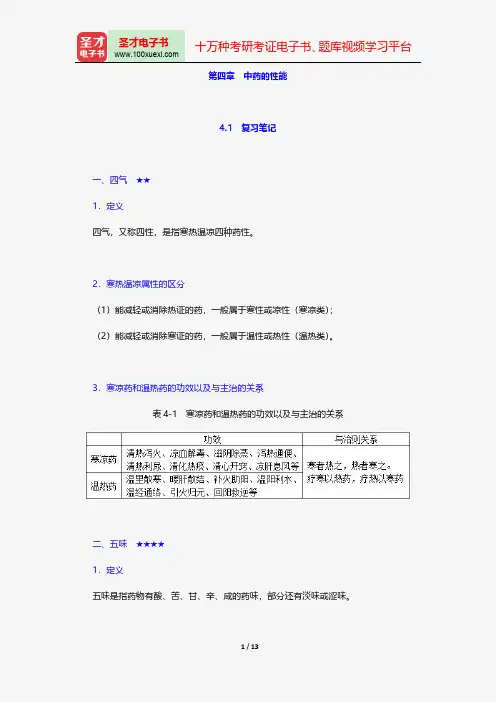

第四章中药的性能4.1复习笔记一、四气★★1.定义四气,又称四性,是指寒热温凉四种药性。

2.寒热温凉属性的区分(1)能减轻或消除热证的药,一般属于寒性或凉性(寒凉类);(2)能减轻或消除寒证的药,一般属于温性或热性(温热类)。

3.寒凉药和温热药的功效以及与主治的关系表4-1寒凉药和温热药的功效以及与主治的关系二、五味★★★★1.定义五味是指药物有酸、苦、甘、辛、咸的药味,部分还有淡味或涩味。

2.五味的实际意义(1)标示药物的真实滋味;(2)提示药物作用的基本范围。

3.五味所代表药物的作用及主治表4-2五味所代表药物的作用及主治4.五味与五行、五脏酸入肝(属木)、苦入心(属火)、甘入脾(属土)、辛入肺(属金)、咸入肾(属水)。

三、升降浮沉★★★1.定义升降浮沉是表示药物对人体作用的不同趋向性。

升→上升提举,趋向于上;降→下达降逆,趋向于下;浮→向外发散,趋向于外;沉→向内收敛,趋向于内。

2.影响药物升降浮沉的因素(1)四气五味①凡药物味属辛、甘,气属温、热,多是升浮药,如麻黄、升麻、黄芪等;②凡药物味属苦、酸、咸,性属寒、凉,多是沉降药,如大黄、芒硝等。

(2)物质地轻重①花、叶、皮、枝等质轻的药物大多为升浮药,如苏叶、菊花、蝉蜕等。

②种子、果实、矿物、贝壳及质重者大多都是沉降药,如苏子、枳实、牡蛎、代赭石等。

③某些特殊性药材——“诸花皆升,旋覆独降;诸子皆降,苍耳独升”。

④部分药物具有双向性:川芎上行头目、下行血海,白花蛇内走脏腑、外彻皮肤。

(3)炮制的影响有些药物酒制则升,姜炒则散,醋炒收敛,盐炒下行。

如大黄,属于沉降药,峻下热结、泻热通便,经酒炒后,大黄则可清上焦火热,可治目赤头痛。

(4)与配伍有关升浮药在大队沉降药中能随之下降:沉降药在大队升浮药中能随之上升。

3.升降浮沉所代表药物的特性表4-3升降浮沉所代表药物的特性四、归经★1.定义归经是指药物对于机体某部分的选择性作用,即某药对某些脏腑经络有特殊的亲和作用。

中药配比原则中药配比是中医临床治疗中至关重要的一环,合理的中药配比能够增强药效,降低副作用,提高治疗效果。

本文将介绍中药配比中常用的几个原则。

一、君臣佐使原则君臣佐使是中药配比中的基本原则,是根据药物的功效和作用特点进行分类和配伍的方法。

其中,“君”药是针对主病或主证起主要治疗作用的药物;“臣”药是辅助君药,增强其疗效或治疗兼证的药物;“佐”药是辅助臣药,旨在制约君药的烈性或矫正君药的异味,或是针对兼病或兼证起治疗作用的药物;“使”药是引导诸药直达病所的药物。

二、寒热温凉原则寒热温凉是中药的四气,是指药物作用于人体所产生的不同寒、热、温、凉四种作用。

寒凉药多具有清热泻火、解毒凉血等作用,主要用于热证、阳证;温热药多具有散寒温里、温经通络等作用,主要用于寒证、阴证。

在中药配比中,要根据疾病的性质和体质特点来选用相应性质的药物,以达到寒热平衡、阴阳调和的目的。

三、虚实补泻原则虚实补泻是中药配比中的另一重要原则。

虚证宜补,实证宜泻,虚实夹杂则补泻兼施。

在中药配伍时,应根据病人的体质强弱、病情轻重等具体情况,选用适当的药物和剂量,以达到扶正祛邪、调整机体功能的目的。

四、阴阳平衡原则阴阳平衡是中医基础理论的核心,也是中药配比的重要原则。

中药的配伍应遵循阴阳平衡原则,通过药物的性味、归经、升降浮沉等特性来调节人体的阴阳平衡。

在中药配比中,要避免偏颇和极端,以平和、协调为佳。

五、脏腑调补原则脏腑调补原则是根据中医脏腑理论来进行中药配比的原则。

不同药物对脏腑有不同的补益作用,在中药配比中,应根据病人的脏腑虚弱情况来选用适当的药物和剂量,以达到补益脏腑、调理气血的目的。

六、气血调补原则气血调补原则是中药配比中的重要原则之一。

中医认为,气和血是人体生命活动的基本物质,也是脏腑功能活动的物质基础。

在中药配比中,应根据病人的气血盛衰情况来选用适当的药物和剂量,以达到补气养血、调理气血的目的。

七、祛邪扶正原则祛邪扶正原则是指在中药配比中,应通过药物的祛邪作用来消除病邪的侵袭,同时通过扶正作用来增强机体的抗病能力。

中医温凉寒热的依据

中医温凉寒热是中医判断药物性质的基本原则,其判断依据主要有以

下几个方面:

一、药物性质。

中药性质有温、凉、寒、热之分,一般来说,温性药物生津止渴、温

中安神,凉性药物清热去湿、清心安神,寒性药物清热解毒、止痛安神,

热性药物活血调经、通络去积。

二、药物的气味。

温凉寒热的判断,也可以从药物的气味上来看,一般来说,苦涩的药

物有温性,酸的药物有凉性,辛辣的药物有寒性,苦香的药物有热性。

三、药物的成份。

中药中的寒温性成份有不同,可以以其主要成份来判断。

一般来说,

根茎类中有甘草、桂枝、枳壳等为温,芦根、藿香、茯苓等为凉,金银花、黄芩、甘草苷等为寒,大黄、黄连、四神渊等为热。

四、药物的归经。

药物的归经也是判断其温凉寒热的依据之一,一般来说,归心经的药

物有温凉之分,归肝经的药物有寒热之分,归脾经的药物有温凉之分,归

肾经的药物有温凉之分。

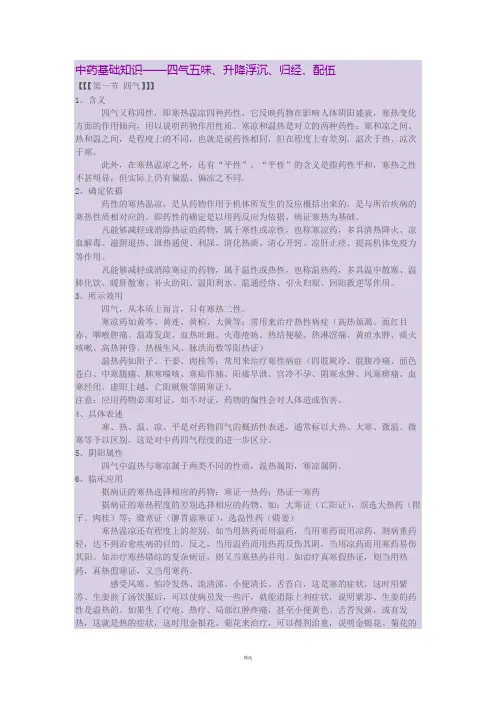

中药基础知识——四气五味、升降浮沉、归经、配伍【【【第一节四气】】】1、含义四气又称四性,即寒热温凉四种药性,它反映药物在影响人体阴阳盛衰,寒热变化方面的作用倾向,用以说明药物作用性质。

寒凉和温热是对立的两种药性;寒和凉之间、热和温之间,是程度上的不同,也就是说药性相同,但在程度上有差别,温次于热、凉次于寒。

此外,在寒热温凉之外,还有“平性”,“平性”的含义是指药性平和,寒热之性不甚明显,但实际上仍有偏温、偏凉之不同。

2、确定依据药性的寒热温凉,是从药物作用于机体所发生的反应概括出来的,是与所治疾病的寒热性质相对应的,即药性的确定是以用药反应为依据,病证寒热为基础。

凡能够减轻或消除热证的药物,属于寒性或凉性,也称寒凉药,多具清热降火、凉血解毒、滋阴退热、泄热通便、利尿、清化热痰、清心开窍、凉肝止痉、提高机体免疫力等作用。

凡能够减轻或消除寒证的药物,属于温性或热性,也称温热药,多具温中散寒、温肺化饮、暖肝散寒、补火助阳、温阳利水、温通经络、引火归原、回阳救逆等作用。

3、所示效用四气,从本质上而言,只有寒热二性。

寒凉药如黄芩、黄连、黄柏、大黄等;常用来治疗热性病症(高热烦渴、面红目赤、咽喉肿痛、温毒发斑、血热吐衄、火毒疮疡、热结便秘、热淋涩痛、黄疸水肿、痰火咳嗽、高热神昏、热极生风、脉洪而数等阳热证)温热药如附子、干姜、肉桂等;常用来治疗寒性病症(四肢厥冷、脘腹冷痛、面色苍白、中寒腹痛、肺寒喘咳、寒疝作痛、阳痿早泄、宫冷不孕、阴寒水肿、风寒痹痛、血寒经闭、虚阳上越、亡阳厥脱等阴寒证)。

注意:应用药物必须对证,如不对证,药物的偏性会对人体造成伤害。

4、具体表述寒、热、温、凉、平是对药物四气的概括性表述,通常标以大热、大寒、微温、微寒等予以区别,这是对中药四气程度的进一步区分。

5、阴阳属性四气中温热与寒凉属于两类不同的性质,温热属阳,寒凉属阴。

6、临床应用据病证的寒热选择相应的药物:寒证—热药;热证—寒药据病证的寒热程度的差别选择相应的药物。

第八讲中药的性能:四气(一)继续上一节课的内容,我们开始介绍中药性能的第一节,四气。

四气下面有三个问题,第一个四气的含义,第二个四气的确定,第三个四气的临床意义。

中药的四气是中药性能当中最重要的一种性能,历代的医家对这种性能高度的重视,比如说陶弘景为什么要搞《本草经集注》,他提出来就是因为当时《神农本草经》的寒热舛错,就是当时一些药物的药性记载不准确或者发生了错误,这是他要重新对《神农本草经》进行注释或者进行另外加工的一个主要的原因,而且他在《本草经集注》当中就明确的提出了药物的甘苦之味可略,就是可以忽略,甘苦之味可略;有毒无毒易知,容易知道,当然容易知道的是急性中毒,其实慢性中毒也未必容易知道,但他当时认为易知;惟冷热须明,就是药物最主要的要明白它的药性,所以他把这个药性——中药的四气提到了一个很高的高度。

以后比如说明代的李中梓,这个本草学家也是说,用药的时候“寒热温凉,一匕之谬”,就小小的一调羹就会“覆水难收”。

“寒热温凉,一匕之谬,覆水难收”,都是强调了四气的重要性。

所以从《神农本草经》开始,一直到现在的不管是本草还是中药,那么在记载药物的时候,首先就要记载药物的药性,就是它的四气,它是寒性的、凉性的、温性的、热性的?所以它是性能里面最重要的一个内容,也是指导中医临床用药的很重要的一个依据。

所以我们把它放在了性能的第一位,应该是最重要的性能。

第一个,四气的含义,就什么叫四气?或者什么叫中药的四气?在我们书上,就是从30页到31页,基本上都是讲的这个问题。

它主要有这样四层意思,第一层意思就是我们书上的第一句话,四气是指药物的寒热温凉四种药性,又称为四性,这是一层意思。

也就是说四气就是药物的四性,就是寒热温凉四种药性,这是它的基本内容。

在这个四气当中,寒性和凉性实际上是属于同一种性质,寒性甚于凉性,就是一般说的寒甚于凉,或者凉次于寒,它是同一种药性;温性和热性又是另外一类相同的药性,热性甚于温性,温性反过来讲次于热性。

中药学“四气五味”是什么发布时间:2021-03-22T14:02:29.617Z 来源:《医师在线》2020年11月21期作者:潘娜[导读]潘娜(泸县福集镇卫生院;四川泸州646100)四气五味作为中药最核心的理论,这其中所谓的四气五味和天地的关系比较密切,也可以说,中药的气味就是天地之气的偏性,在药物身上有了详细体现。

一、何为四气五味?四气,这里指的就是寒热温凉这四种不同的药性,也是性质,在理论当中,动物和植物都是生活在天地之间,这些是自然生长的,天带来的是寒热风湿,地带来的是酸甜苦辣,这些味道大不相同。

所以当人生病的时候,体内的四气五味的平衡就被打破,所以这时候中药的四气五味将会给人体带来补充和纠正。

如果人体过于寒,就需要用温药或者热药来温暖,如果身体过于热,就需要用凉药,也会用寒药来过渡它的热,这也是寒者热之、热者寒之。

五味的作用在于辛散、咸软、酸收、甘缓、苦燥。

气味也分厚薄之分,可以简称为:气薄则发泄,厚则发热,味薄则通,味厚则泻。

这是一些基本原则,和定理是一样的。

四气五味,总体来说就是中药的性质和滋味,也是中药药性理论中的基础支撑,因为药物都存在不同的性与味,两者都是药性的一方面,从古代开始,各类中药书籍都将药物的性味标明,便于对复杂的药物的共性和特性进行认知和临床用药的意义。

因为药性是依据实际情况多次验证得出的,也是在性质上对多种药物医疗作用的涵盖,同时药味的确定是通过口尝得出的,进而明确多种药物的不同滋味以及医疗之间的各种作用。

四气包括了寒、热、温、凉四种特性,也被统称为四性,寒凉与温热是呈现对立的,然而寒凉、温热两者存在程度各异,除此之外,还存在平性,其指的是药性平和,多数寒凉药都具有清热、泻火的疗效,对于各种热证有显著疗效。

温热药具有散寒、助阳等疗效,针对于多种寒证。

除寒、热、温、凉四种特性以外,针对一些药物,还会以大热、大寒、微温、微寒等药性加以区别,药物的四性是通过作用机体所反馈得出的,因为其症状具有寒热之分,故选择相对的性质进行治疗,可缓解热证的药物,例如黄岑、板蓝根可以治疗发热口渴,对于热证具有清热解毒的疗效,同时也证明了此类药物具有寒性,相反可缓解寒证的药物,都属温性,例如附子、干姜等,针对腹中冷痛等寒证均存在一定疗效,同时也证明了此类药物热性,所以“疗寒以热药、疗热以寒药,”“寒者热之、热者寒之,”都是基础的用药规则。

中药的四⽓五味及归经歌诀。

1、中药性能歌中药主有⼏性能?四⽓五味及归经,还有升降与浮沉,有毒⽆毒统⽽称。

2、四⽓歌四⽓寒热与温凉,寒凉属阴温热阳,温热补⽕助阳⽓,温⾥散寒功效彰,寒凉清热并泻⽕,解毒助阴⼜抑阳,寒者热之热者寒,治疗⼤法此为纲。

3、五味歌五味⾟⽢苦咸酸,治疗作⽤不同焉,⾟⾏⽓⾎主发散,⽢和补中急能缓,苦燥降泄能坚阴,咸能润下且软坚,酸能固涩⼜收敛,淡渗利⽔要记全。

4、中药七情歌相使⼀药助⼀药,相须互⽤功效添;相杀能制它药毒,相畏毒性被制限;相反增毒要记牢,相恶配伍功效减;单⾏⽆须它药配,七情配伍奥妙显。

5、⼗⼋反药歌本草明⾔⼗⼋反,半蒌贝蔹及攻乌,藻戟遂芫俱战草,诸蔘⾟芍叛藜芦。

6、⼗九畏药歌硫黄原是⽕中精,朴硝⼀见便相争;⽔银莫与砒霜见,狼毒最怕密陀僧;巴⾖性烈最为上,偏与牵⽜不顺情;丁⾹莫与郁⾦见,⽛硝难合荆三棱;川乌草乌不顺犀,⼈参最怕五灵脂;官桂善能调冷⽓,若逢⽯脂便相欺。

⼤凡修合看顺逆,制药配⽅莫相依。

7、妊娠服药禁忌歌元斑⽔蛭及虻⾍,乌头附⼦配天雄;野葛⽔银并巴⾖,⽜膝薏苡与蜈蚣。

三棱芫花代赭麝,⼤戟蝉蜕黄雌雄;⽛硝芒硝牡丹桂,槐花牵⽜皂⾓同。

半夏南星及通草,瞿麦⼲姜桃仁通;硇砂⼲漆蟹⽖甲,地胆茅根都失中。

8、六陈歌枳壳陈⽪半夏齐,⿇黄狼毒及吴萸;六般之药宜陈久,⼊药⽅知奏效奇。

增补:斑蝥荷叶马齿苋,犀⾓⽜黄不可从;禹余粮共⾚⽯脂,凌霄卫茅治未⼯。

黄柏⽪偕预栀⼦,伏龙没药莫相逢;王不留⾏⾚⼩⾖,王⽠商陆勿使攻。

神曲麦芽车前草,枳壳枳实⽤亦凶,⽞胡故纸吴茱萸,⿇仁蒺藜并⽊通。

槐实⿊姜冬葵⼦,滑⽯厚朴记在胸;外有破⽓破⾎者,仔细斟酌更有功。

9、引经报使药歌⼩肠膀胱属太阳,藁本羌活是本乡。

三焦胆与肝包络,少阳厥阴柴胡强。

⼤肠阳明并⾜胃,葛根⽩芷升⿇当。

太阴肺脉中焦起,⽩芷升⿇葱⽩乡。

脾经少与肺部导,升⿇煎之⽩芍详。

少阴⼼经独活主,肾经独活加桂良。

通经⽤此药为使,岂能有病到膏肓。

第二部分中药药性、配伍及用药禁忌复习与小结一、药性(一)、四气(四性)即寒热温凉四种药性。

它反映了药物对人体阴阳盛衰、寒热变化的作用倾向。

四气寓有阴阳的含义,寒凉属阴,温热属阳,寒凉与温热是相对立的两种药性,寒与凉、温与热之间仅程度上的不同,凉次于寒、温次于热。

一般来讲,寒凉药分别具有清热泻火、凉血解毒、滋阴除蒸、泻热通便、清热利尿、清化热痰、清心开窍、凉肝息风等作用;而温热药则分别具有温里散寒、暖肝散结、补火助阳、温阳利水、温经通络、引火归原、回阳救逆等作用。

(二)、五味指药物有酸(涩)、苦、甘(淡)、辛、咸五种味道,因而具有不同的治疗作用。

辛:具有发散、行气行血的作用。

一般来讲,解表药、行气药、活血药多具有辛味。

甘(淡):具有补益、和中、调和药性和缓急止痛的作用。

一般来讲,滋养补虚、调和药性及制止疼痛的药物多具有甘味。

淡味药具有渗湿利小便的作用。

酸(涩):具有收敛、固涩的作用。

一般固表止汗、敛肺止咳、涩肠止泻、固精缩尿、固崩止带的药物多具有酸味。

涩味药,与酸味药作用相似,多用治虚汗、泄泻、尿频、遗精、滑精、出血等证。

苦:具有清泄火热、泄降气逆、通泄大便、燥湿、坚阴(泻火存阴)等作用。

一般来讲,清热泻火、下气平喘、降逆止呕、通利大便、清热燥湿、苦温燥湿、泻火存阴的药物多具有苦味。

咸:具有泻下通便、软坚散结的作用。

一般来讲,泻下和润下通便及软化坚硬、消散结块的药物多具有咸味。

(三)、升降沉浮升降沉浮是药物对人体作用的不同趋向性。

升,即上升提举,趋向于上;降,即下达降逆,趋向于下;浮,即向外发散,趋向于外;沉,即向内收敛,趋向于内。

升降沉浮就是指药物对机体有向上、向下、向外、向内四种不同作用趋向。

一般升浮药,其性主温热,味属辛、甘、淡,质地多为轻清至虚之品,作用趋向多主上升、向外。

代表具体功能,分别具有疏散解表、宣毒透疹、解毒消疮、宣肺止咳、温里散寒、暖肝散结、温通经脉、通痹散结、行气开郁、活血消癥、开窍醒神、升阳举陷、涌吐等作用。

你了解中药的五味吗?简书07-3021:12中药有寒热温凉之分,以纠正身体之寒热病症,这是中药疗法的一个基础和前提。

然后在此基础上中药还有五味,即酸、苦、甘、辛(辣)、咸以应对千变万化的疾病。

辛辣的药可行走、发散,例如我们吃火锅时往往汗流浃背。

但发散行走的同时消耗着气血,因此气血不足的人对于辛味药应该酌情使用。

一、辛味药1、辛散药(解表药):麻黄、桂枝麻黄主要治疗病邪在表的各种病症,如现代医学所说的上呼吸道感染及传染病初期症状,如恶寒、发热头痛、身痛、无汗或有汗不畅、鼻塞、咳嗽、脉浮。

2、辛行药(行气血药):香附、川芎香附香附和川芎善行气血,是妇科很常用的一对药。

香附偏向于行气,行气即梳理气机,治疗气滞或气逆,可用于脾胃气滞之脘腹胀痛、嗳气吞酸、恶心呕吐、腹泻或便秘;肝气郁滞之胁肋胀痛、疝气痛、乳房胀痛、月经不调;肺气壅滞之胸闷胸痛、咳嗽气喘等,但易耗伤阴,故气虚阴亏者慎用。

川芎偏向于活血,活血即通利血脉,促进血行,消除瘀血,可用于血行失畅、瘀血阻滞造成的各种瘀血症状。

另外,川芎还可治疗无论何种原因引起的头痛。

二、苦味药1、苦寒类(清热药):黄连、黄芩、黄柏黄连黄连清心;黄芩清肺火,兼清少阳胆火;黄柏清肝、肾、肠及膀胱之火,若全身上下火势凶猛,可三黄齐用。

清热药可清解里热,治疗里热证,包括体温升高的发热,以及体温虽正常或接近正常,但患者常出现的某些热证,如口干、咽燥、面红、耳赤、大便干结、小便短赤、两手两足心发热并自觉心胸烦热、舌红苔黄。

2、苦燥药(燥湿药):苍术、白术苍术苍术兼辛味,善行走,燥湿之性更强;白术兼甘味,善益补,健脾益气之功更显,古人称之为“补气健脾第一要药”。

但是苦寒味的药容易损伤胃气、阳气,不太适合脾胃不好、阳气不足的人,苦燥药不适合阴虚燥渴、气滞胀闷的人服用。

三、甘味药1、甘温类:黄芪、当归生黄芪制黄芪黄芪味甘性温,是最常用的补气药之一。

生用则侧重于补气、益气、固表,对于气虚引起的自汗效果明显。

中医温凉寒热的概念中医的温凉寒热:理论、应用与现代社会的理解误区在中医的理论体系中,温、凉、寒、热是四个非常重要的概念,它们在中医的诊断和治疗中发挥着至关重要的作用。

本文旨在深入探讨这四个概念在中医理论中的定义、相互关系、影响因素以及应用实例,同时分析现代社会对温凉寒热的认识误区及如何纠正,最后强调深入把握和运用好温凉寒热这一理论对于我们了解身体运作机制以及保持身心健康回归自然之大道的重要性。

一、温、凉、寒、热在中医学中的定义在中医理论中,温、凉、寒、热是指自然界和人体内部的各种能量和气机的运动形式。

其中,“温”代表温暖、活跃、升散;“凉”代表清凉、沉静、收敛;“寒”代表寒冷、冻结、凝聚;“热”代表炎热、兴奋、扩张。

这四个概念不仅描述了能量的运动形式,也反映了人体内阴阳五行及脏腑经络的生理和病理特点。

二、四者之间相互关系及影响因素温、凉、寒、热之间存在相互转化的关系,它们之间的平衡与协调是人体健康的基础。

然而,外部环境和个人体质等因素会影响这四个概念的平衡与协调。

例如,气候的变化、饮食的习惯、生活的压力等都可能打破人体内温凉寒热的平衡,导致疾病的发生。

三、温凉寒热在中医学里的应用实例分析在中医的临床实践中,这四个概念的应用非常广泛。

例如,对于感冒发烧的患者,医生会根据其症状和体征判断其属于风热感冒还是风寒感冒,从而采取不同的治疗方案。

又如,对于脾胃虚寒的患者,医生会建议其采取温中散寒的疗法来调理身体。

这些实例都说明了温凉寒热在中医诊断和治疗中的重要作用。

四、现代社会对于温凉寒热问题认识误区与纠正措施然而,在现代社会中,人们对温凉寒热的理解存在一些误区。

例如,一些人过度强调“上火”的概念,认为只要出现口腔溃疡、便秘等症状就是上火,而忽略了其他可能的原因。

此外,一些人盲目追求清热解暑的食物或药物,而忽略了自身体质和环境因素,导致身体出现偏差。

为了纠正这些误区,我们应该加强中医基础理论的教育和普及,让人们了解温凉寒热的本质和规律。

《中药学专业知识(一)》高频考点第一章中药与方剂考点历代本草著作:《神农本草正经》《本草经集注》《新修本草》《经史证类备急本草》《本草纲目》《本草纲目拾遗》《中华本草》。

考点中药性能理论。

所谓中药的性能,即中药效用的基本性质和特征的高度概括,又称药性。

研究中药性能的理论叫药性理论,包括四气、五味、升降浮沉、归经、有毒无毒等。

考点四气:确定依据:药性的寒热温凉,是从药物作用于人体所发生的反应概括而来,与所疗疾病的寒热性质相反。

药性的确定是以用药反应为依据,以病证寒热为基准。

所示效用:凡寒凉性药物,即表示其具有清热、泻火、凉血、解热毒等作用;凡温热性药物,即表示其具有温里散寒、补火助阳、温经通络、回阳救逆等作用。

据病证寒热程度的差别选择相应药物。

如治亡阳欲脱,选大热之附子,而治一般中寒腹痛,投温性之燥姜;反之,则于治疗不利,甚则损伤人体。

考点五味(1)确定依据。

故今之药味确定,主以药效,参以口尝。

药味可以与滋味相同,也可以与滋味相异。

药味既是药物的滋味,又超出药物的滋味,是药物作用规律的高度概括。

(2)所示效用及临床应用。

①辛:能散、能行,有发散、行气、活血作用,药物有荆芥、薄荷和川芎。

气虚阴亏者慎用。

②甘:能补、能缓、能和,有补虚、和中、缓急、调和药性等作用。

药物有黄芪、熟地、核桃仁、甘草等。

凡温阻、食积、中满气滞者慎用。

③酸:能收、能涩,有收敛固涩作用。

药物有木瓜、乌梅等。

凡邪未尽之证均慎用。

④苦:能泄、能燥、能坚。

药物有黄连、黄柏、知母等。

苦味药大多能伤津、伐胃,津液大伤及脾胃虚弱者不宜大量用。

⑤咸:能软、能下,有软坚散结、泻下通便作用。

药物有昆布、海藻等。

脾虚便溏者慎用。

⑥涩:能渗、能利,有渗湿利水作用。

药物有猪苓、茯苓等。

淡味药过用,亦能伤津液,故阴虚津亏者慎用。

(3)气味配合的原则:一为任何气与任何味均可组配有二;二为一药中气只能有一,而味可以有一个,也可以有两个或更多。

味越多,说明其作用越广泛。

生物工程一班

张伟

201104060108

中药的寒热温凉与热的关系

摘要:中药的寒热温凉四性与热密切相关

关键字:中药四气煎服热

金代医家李杲在《东垣十书·汤液本草》的“药类法象”一章中说道:“温凉寒热,四气是也。

温热者,天之阳也;凉寒者,天之阴也。

此乃天之阴阳也……”

中医中的四气,是指药有寒、凉、温、热等四种不同的性质。

寒、凉食物如苦瓜、马齿苋、绿豆、小麦、薏米适用于热性体质和病证(阳胜或阴虚)。

其作用主要是疏散风热、清热泻火、凉血解毒、平肝潜阳等。

温、热食物如辣椒、花椒、生姜、杏子则适用于寒性体质和病证(阴胜或阳虚)。

其主要作用是温里散寒,助阳益火、活血通络、行气解郁、芳香开窍等。

中药的煎服在温度上都要求苛刻,从中可以看出中药的四气与热密切相关。

中医上的“火候”常用文火、武火来表示。

所谓文火,就是弱火,没有火焰的火,温度上升较慢,水分蒸发得亦慢,古人有用鱼眼沸、蟹目沸等词来形容火候的微小。

武火就是强火,温度上升较快,水分

蒸发亦快。

煎解表药宜用急火或叫武火,煎的时间不宜长,迅速煮沸数分钟后,改用文火再煎10--15分钟即可;补益药宜用文火久煎,水开后再煎40--60分钟左右。

"药熬好了,赶快趁热喝吧!"这是许多人喝中药的经验。

但其实传统的中医理论对口服汤剂非常讲究,光服法就有十多种,具体到药水温度就有三种:温服、热服和凉服。

温服是将煎好的汤剂或送药的水等放温后再服用。

一般的中药汤剂应该"温服",即药汤煎煮后立即滤出,在常温下晾至30℃~37℃时再喝;丸、散类的中成药应该以温开水送服,这也是温服的一种。

在服药温度方面,一般汤剂宜温服,解表药物要热服;治疗呕吐或药物中毒,每次服量要小,宜频服,用寒凉药治热性病证宜冷服。

用温热治疗寒证宜热服。

内服丸、散剂均可用温开水吞服,加酒是为其升提宣通,用淡盐水送服是为了引药入肾。

中药内往往含有大量的“热”,因此贮藏时也要严格控制温度。

一般要放置于15℃以下的环境下,防止阳光暴晒。

但根据各种药物的寒热属性的不同,相应的贮藏条件也要发生变化。

如一些忌热中药遇热会产生融化软化升华等现象,俗称“怕热”。

由此可见,中药与热息息相关。