突发公共卫生事件分类

- 格式:pdf

- 大小:113.25 KB

- 文档页数:6

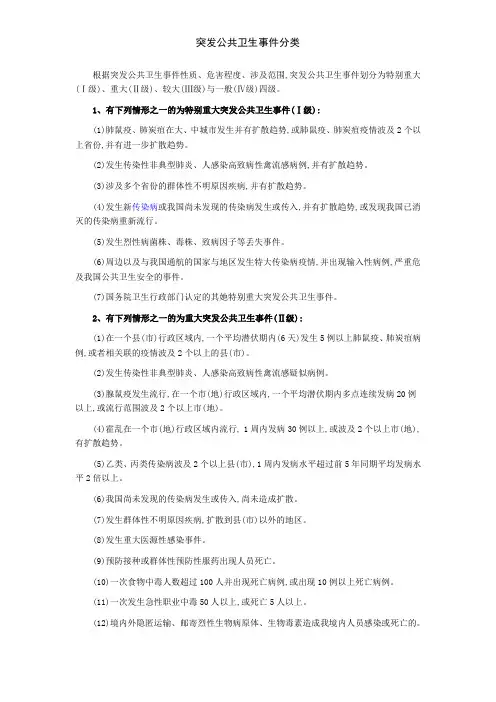

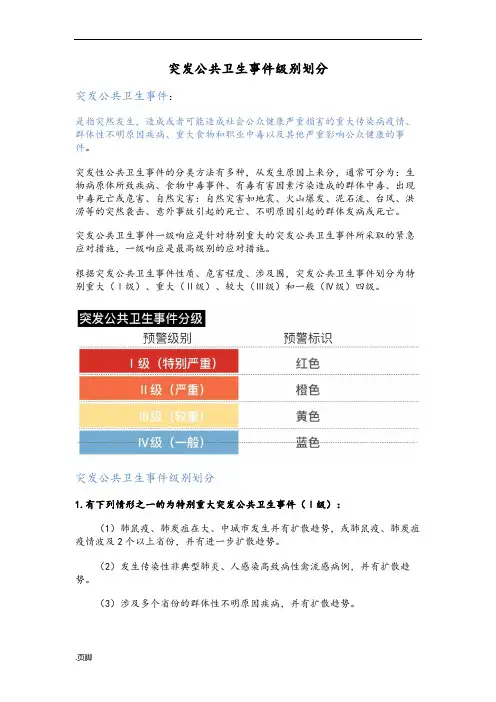

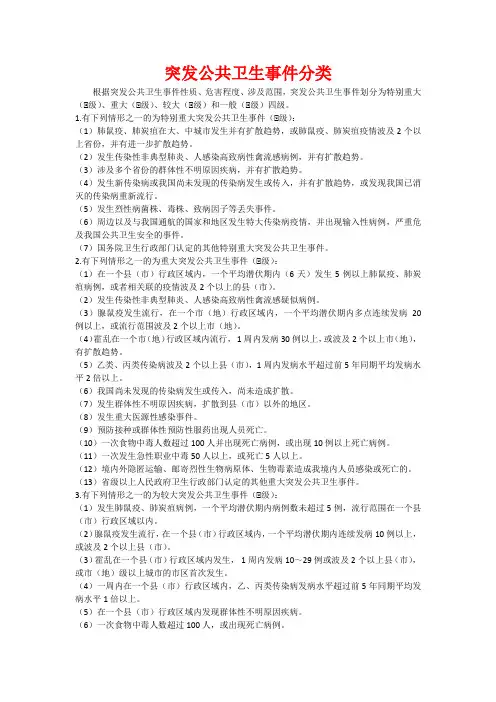

根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围,突发公共卫生事件划分为特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)与一般(Ⅳ级)四级。

1、有下列情形之一的为特别重大突发公共卫生事件(Ⅰ级):(1)肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生并有扩散趋势,或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及2个以上省份,并有进一步扩散趋势。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例,并有扩散趋势。

(3)涉及多个省份的群体性不明原因疾病,并有扩散趋势。

(4)发生新传染病或我国尚未发现的传染病发生或传入,并有扩散趋势,或发现我国已消灭的传染病重新流行。

(5)发生烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件。

(6)周边以及与我国通航的国家与地区发生特大传染病疫情,并出现输入性病例,严重危及我国公共卫生安全的事件。

(7)国务院卫生行政部门认定的其她特别重大突发公共卫生事件。

2、有下列情形之一的为重大突发公共卫生事件(Ⅱ级):(1)在一个县(市)行政区域内,一个平均潜伏期内(6天)发生5例以上肺鼠疫、肺炭疽病例,或者相关联的疫情波及2个以上的县(市)。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

(3)腺鼠疫发生流行,在一个市(地)行政区域内,一个平均潜伏期内多点连续发病20例以上,或流行范围波及2个以上市(地)。

(4)霍乱在一个市(地)行政区域内流行, 1周内发病30例以上,或波及2个以上市(地),有扩散趋势。

(5)乙类、丙类传染病波及2个以上县(市),1周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上。

(6)我国尚未发现的传染病发生或传入,尚未造成扩散。

(7)发生群体性不明原因疾病,扩散到县(市)以外的地区。

(8)发生重大医源性感染事件。

(9)预防接种或群体性预防性服药出现人员死亡。

(10)一次食物中毒人数超过100人并出现死亡病例,或出现10例以上死亡病例。

(11)一次发生急性职业中毒50人以上,或死亡5人以上。

(12)境内外隐匿运输、邮寄烈性生物病原体、生物毒素造成我境内人员感染或死亡的。

1、突发公共卫生事件的概念突发公共卫生事件是指突然发生,造成或可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病,重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

2、突发公共卫生事件的分级根据突发公共卫生事件的性质、危害程度、涉及范围,划分为一般(Ⅳ级)、较大(Ⅲ级)、重大(Ⅱ级)和特别重大(Ⅰ级)四级。

有下列情形之一的为特别重大突发公共卫生事件(I 级):(1)肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生并有扩散趋势,或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及2 个以上的省份,并有进一步扩散趋势。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例,并有扩散趋势。

(3)涉及多个省份的群体性不明原因疾病,并有扩散趋势。

(4)发生新传染病或我国尚未发现的传染病发生或传人,并有扩散趋势,或发现我国已消灭的传染病重新流行。

(5)发生烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件。

(6)周边以及与我国通航的国家和地区发生特大传染病疫情,并出现输入性病例,严重危及我国公共卫生安全的事件。

(7)国务院卫生行政部门认定的其他特别重大突发公共卫生事件。

有下列情形之一的为重大突发公共卫生事件(II级):(1)在一个县(市)行政区域内,一个平均潜伏期内(6 天)发生5 例以上肺鼠疫、肺炭疽病例,或者相关联的疫情波及2 个以上的县(市)。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

(3)腺鼠疫发生流行,在一个市(地)行政区域内,一个平均潜伏期内多点连续发病20 例以上,或流行范围波及2 个以上市(地)。

(4)霍乱在一个市(地)行政区域内流行,1 周内发病30 例以上,或波及2 个以上市(地),有扩散趋势。

(5)乙类、丙类传染病波及2 个以上县(市),1 周内发病水平超过前5 年同期平均发病水平2 倍以上。

(6)我国尚未发现的传染病发生或传人,尚未造成扩散。

(7)发生群体性不明原因疾病,扩散到县(市)以外的地区。

(8)发生重大医源性感染事件。

突发公共卫生事件级别划分突发公共卫生事件:是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

突发性公共卫生事件的分类方法有多种,从发生原因上来分,通常可分为:生物病原体所致疾病、食物中毒事件、有毒有害因素污染造成的群体中毒、出现中毒死亡或危害、自然灾害:自然灾害如地震、火山爆发、泥石流、台风、洪涝等的突然袭击、意外事故引起的死亡、不明原因引起的群体发病或死亡。

突发公共卫生事件一级响应是针对特别重大的突发公共卫生事件所采取的紧急应对措施,一级响应是最高级别的应对措施。

根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及围,突发公共卫生事件划分为特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)和一般(Ⅳ级)四级。

突发公共卫生事件级别划分1.有下列情形之一的为特别重大突发公共卫生事件(Ⅰ级):(1)肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生并有扩散趋势,或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及2个以上省份,并有进一步扩散趋势。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例,并有扩散趋势。

(3)涉及多个省份的群体性不明原因疾病,并有扩散趋势。

(4)发生新传染病或我国尚未发现的传染病发生或传入,并有扩散趋势,或发现我国已消灭的传染病重新流行。

(5)发生烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件。

(6)周边以及与我国通航的国家和地区发生特大传染病疫情,并出现输入性病例,严重危及我国公共卫生安全的事件。

(7)国务院卫生行政部门认定的其他特别重大突发公共卫生事件。

2.有下列情形之一的为重大突发公共卫生事件(Ⅱ级):(1)在一个县(市)行政区域,一个平均潜伏期(6天)发生5例以上肺鼠疫、肺炭疽病例,或者相关联的疫情波及2个以上的县(市)。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

(3)腺鼠疫发生流行,在一个市(地)行政区域,一个平均潜伏期多点连续发病20例以上,或流行围波及2个以上市(地)。

突发公共卫生事件名词解释

突发公共卫生事件是指由于人为、自然或未知因素引起的危及公众健康的事件和行为。

它们可以是突发的或经常性的,也可以影响到一个人或一群人,对一个地区或地球上的所有人。

因此,根据不同的影响范围,突发公共卫生事件可以分为三个主要分类:本地性事件、区域性事件和全球性事件。

本地性事件通常指影响局部特定地区的公共卫生问题,比如某种病毒的爆发,即一种有害的病毒病在某地发病的高发期,或者对当地部分居民的危害作用,但不至于影响整个社会的严重程度。

例如,某地的登革热爆发,只是影响当地居民的健康,而没有引起社会风潮及政府的重视。

区域性事件是指影响较大地区或特定国家的公共卫生问题,比如一种有毒化学物质突然在某个大城市中蔓延,对当地居民的健康产生了较大影响,甚至引起当地政府的重视,并且受到了国家层面的关注。

此类问题分布广泛,且受到社会范围内重视,影响范围也比较大,在不断深化和发展的过程中,它将影响到更多的人群。

全球性事件是指影响全球的公共卫生问题,比如一种病毒从一个地方传播到全球,影响全球健康,甚至影响社会经济秩序,引起政府重视,并受到国际上的广泛关注。

此类问题影响深远,且受到全球范围的重视,是一类威胁整个舞台的公共卫生事件,它将对世界范围内的健康、社会经济造成普遍性影响。

突发公共卫生事件将引发社会慌乱和经济损失,严重时甚至会导

致人类死亡,因此政府和公共卫生行业有义务认真对待和迅速应对突发公共卫生事件,避免发生,减少其影响。

公共卫生行业应强化应急处置能力,采取有效的预防控制措施,及时对突发公共卫生事件作出反应,保护公众健康。

突发公共卫生事件分级标准一、特别重大突发公共卫生事件(一)肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生并有扩散趋势,或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及2个以上的省份,并有进一步扩散趋势。

(二)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例,并有扩散趋势。

(三)涉及多个省份的群体性不明原因疾病,并有扩散趋势。

(四)发生新传染病或我国尚未发现的传染病发生或传入,并有扩散趋势,或发现我国已消灭的传染病重新流行。

(五)发生烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件。

(六)周边以及与我国通航的国家和地区发生特大传染病疫情,并出现输入性病例,严重危及我国公共卫生安全的事件。

(七)国务院卫生健康主管部门认定的其他特别重大突发公共卫生事件。

二、重大突发公共卫生事件(一)在一个区内,一个平均潜伏期内(6天)发生5例以上肺鼠疫、肺炭疽病例;或者相关联的疫情波及2个以上的区。

(二)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

(三)腺鼠疫发生流行,在一个区内,一个平均潜伏期内多点连续发病20例以上,或流行范围波及2个以上区。

(四)霍乱在一个区内流行,1周内发病30例以上,或波及2个以上区,有扩散趋势。

(五)乙类、丙类传染病波及2个以上区,1周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上。

(六)我国尚未发现的传染病发生或传入,尚未造成扩散。

(七)发生群体性不明原因疾病,扩散到1个区以外的地区。

(八)发生重大医源性感染事件。

(九)预防接种或群体预防性服药出现人员死亡。

(十)一次食物中毒人数超过100人并出现死亡病例,或出现10例以上死亡病例。

(十一)一次发生急性职业中毒50人以上,或死亡5人以上。

(十二)境内外隐匿运输、邮寄烈性生物病原体、生物毒素造成我境内人员感染或死亡的。

(十三)市卫生健康行政部门认定的其他重大突发公共卫生事件。

三、较大突发公共卫生事件(一)肺鼠疫、肺炭疽:6天内,一个区级行政区域发生5例以下。

(二)腺鼠疫:6天内,一个区级行政区域连续发生10例以上,或波及2个以上区。

突发公共卫生事件分类根据突发公共卫生事件的性质、危害程度和涉及范围,将其分为四个等级:特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)和一般(Ⅳ级)。

特别重大突发公共卫生事件(Ⅰ级)包括以下情形之一:1)肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生并有扩散趋势,或波及2个以上省份并有进一步扩散趋势。

2)传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感发生并有扩散趋势。

3)群体性不明原因疾病涉及多个省份并有扩散趋势。

4)新传染病或我国尚未发现的传染病发生或传入,并有扩散趋势,或已消灭的传染病重新流行。

5)烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件。

6)周边国家和地区发生特大传染病疫情,并出现输入性病例,严重危及我国公共卫生安全。

7)其他被国务院卫生行政部门认定为特别重大的突发公共卫生事件。

重大突发公共卫生事件(Ⅱ级)包括以下情形之一:1)在一个县(市)行政区域内,一个平均潜伏期内(6天)发生5例以上肺鼠疫、肺炭疽病例,或相关联的疫情波及2个以上的县(市)。

2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

3)腺鼠疫在一个市(地)行政区域内流行,在一个平均潜伏期内多点连续发病20例以上,或流行范围波及2个以上市(地)。

4)霍乱在一个市(地)行政区域内流行,1周内发病30例以上,或波及2个以上市(地),有扩散趋势。

5)乙类、丙类传染病波及2个以上县(市),1周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上。

6)我国尚未发现的传染病发生或传入,尚未造成扩散。

7)群体性不明原因疾病扩散到县(市)以外的地区。

8)重大医源性感染事件。

9)预防接种或群体性预防性服药出现人员死亡。

10)一次食物中毒人数超过100人并出现死亡病例,或出现10例以上死亡病例。

11)一次发生急性职业中毒50人以上,或死亡5人以上。

12)境内外隐匿运输、邮寄烈性生物病原体、生物毒素造成我境内人员感染或死亡。

13)其他被省级以上人民政府卫生行政部门认定为重大的突发公共卫生事件。

突发公共卫生事件分类根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围,突发公共卫生事件划分为特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅰ级)、较大(Ⅰ级)和一般(Ⅰ级)四级。

1.有下列情形之一的为特别重大突发公共卫生事件(Ⅰ级):(1)肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生并有扩散趋势,或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及2个以上省份,并有进一步扩散趋势。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例,并有扩散趋势。

(3)涉及多个省份的群体性不明原因疾病,并有扩散趋势。

(4)发生新传染病或我国尚未发现的传染病发生或传入,并有扩散趋势,或发现我国已消灭的传染病重新流行。

(5)发生烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件。

(6)周边以及与我国通航的国家和地区发生特大传染病疫情,并出现输入性病例,严重危及我国公共卫生安全的事件。

(7)国务院卫生行政部门认定的其他特别重大突发公共卫生事件。

2.有下列情形之一的为重大突发公共卫生事件(Ⅰ级):(1)在一个县(市)行政区域内,一个平均潜伏期内(6天)发生5例以上肺鼠疫、肺炭疽病例,或者相关联的疫情波及2个以上的县(市)。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

(3)腺鼠疫发生流行,在一个市(地)行政区域内,一个平均潜伏期内多点连续发病20例以上,或流行范围波及2个以上市(地)。

(4)霍乱在一个市(地)行政区域内流行,1周内发病30例以上,或波及2个以上市(地),有扩散趋势。

(5)乙类、丙类传染病波及2个以上县(市),1周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上。

(6)我国尚未发现的传染病发生或传入,尚未造成扩散。

(7)发生群体性不明原因疾病,扩散到县(市)以外的地区。

(8)发生重大医源性感染事件。

(9)预防接种或群体性预防性服药出现人员死亡。

(10)一次食物中毒人数超过100人并出现死亡病例,或出现10例以上死亡病例。

(11)一次发生急性职业中毒50人以上,或死亡5人以上。

(12)境内外隐匿运输、邮寄烈性生物病原体、生物毒素造成我境内人员感染或死亡的。

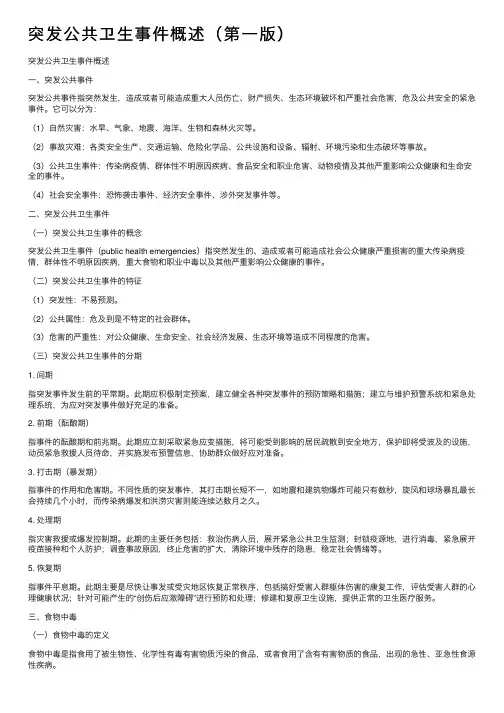

突发公共卫⽣事件概述(第⼀版)突发公共卫⽣事件概述⼀、突发公共事件突发公共事件指突然发⽣,造成或者可能造成重⼤⼈员伤亡、财产损失、⽣态环境破坏和严重社会危害,危及公共安全的紧急事件。

它可以分为:(1)⾃然灾害:⽔旱、⽓象、地震、海洋、⽣物和森林⽕灾等。

(2)事故灾难:各类安全⽣产、交通运输、危险化学品、公共设施和设备、辐射、环境污染和⽣态破坏等事故。

(3)公共卫⽣事件:传染病疫情、群体性不明原因疾病、⾷品安全和职业危害、动物疫情及其他严重影响公众健康和⽣命安全的事件。

(4)社会安全事件:恐怖袭击事件、经济安全事件、涉外突发事件等。

⼆、突发公共卫⽣事件(⼀)突发公共卫⽣事件的概念突发公共卫⽣事件(public health emergencies)指突然发⽣的、造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重⼤传染病疫情,群体性不明原因疾病,重⼤⾷物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

(⼆)突发公共卫⽣事件的特征(1)突发性:不易预测。

(2)公共属性:危及到是不特定的社会群体。

(3)危害的严重性:对公众健康、⽣命安全、社会经济发展、⽣态环境等造成不同程度的危害。

(三)突发公共卫⽣事件的分期1. 间期指突发事件发⽣前的平常期。

此期应积极制定预案,建⽴健全各种突发事件的预防策略和措施;建⽴与维护预警系统和紧急处理系统,为应对突发事件做好充⾜的准备。

2. 前期(酝酿期)指事件的酝酿期和前兆期。

此期应⽴刻采取紧急应变措施,将可能受到影响的居民疏散到安全地⽅,保护即将受波及的设施,动员紧急救援⼈员待命,并实施发布预警信息,协助群众做好应对准备。

3. 打击期(暴发期)指事件的作⽤和危害期。

不同性质的突发事件,其打击期长短不⼀,如地震和建筑物爆炸可能只有数秒,旋风和球场暴乱最长会持续⼏个⼩时,⽽传染病爆发和洪涝灾害则能连续达数⽉之久。

4. 处理期指灾害救援或爆发控制期。

此期的主要任务包括:救治伤病⼈员,展开紧急公共卫⽣监测;封锁疫源地,进⾏消毒,紧急展开疫苗接种和个⼈防护;调查事故原因,终⽌危害的扩⼤,清除环境中残存的隐患,稳定社会情绪等。

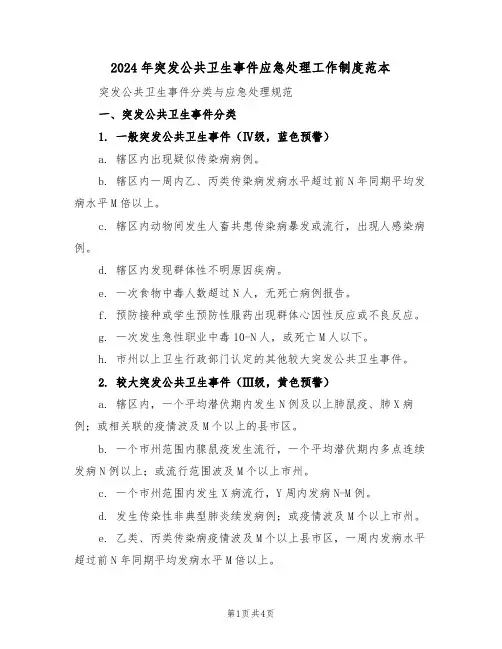

2024年突发公共卫生事件应急处理工作制度范本突发公共卫生事件分类与应急处理规范一、突发公共卫生事件分类1. 一般突发公共卫生事件(Ⅳ级,蓝色预警)a. 辖区内出现疑似传染病病例。

b. 辖区内一周内乙、丙类传染病发病水平超过前N年同期平均发病水平M倍以上。

c. 辖区内动物间发生人畜共患传染病暴发或流行,出现人感染病例。

d. 辖区内发现群体性不明原因疾病。

e. 一次食物中毒人数超过N人,无死亡病例报告。

f. 预防接种或学生预防性服药出现群体心因性反应或不良反应。

g. 一次发生急性职业中毒10-N人,或死亡M人以下。

h. 市州以上卫生行政部门认定的其他较大突发公共卫生事件。

2. 较大突发公共卫生事件(Ⅲ级,黄色预警)a. 辖区内,一个平均潜伏期内发生N例及以上肺鼠疫、肺X病例;或相关联的疫情波及M个以上的县市区。

b. 一个市州范围内腺鼠疫发生流行,一个平均潜伏期内多点连续发病N例以上;或流行范围波及M个以上市州。

c. 一个市州范围内发生X病流行,Y周内发病N-M例。

d. 发生传染性非典型肺炎续发病例;或疫情波及M个以上市州。

e. 乙类、丙类传染病疫情波及M个以上县市区,一周内发病水平超过前N年同期平均发病水平M倍以上。

f. 一个市州范围内动物间发生人畜共患传染病暴发或流行,N个以上县市区出现人感染病例,或疫情局部扩散,或出现人感染二代病例。

g. 发生群体性不明原因疾病,扩散到N个以上县市区。

h. 预防接种或群体性预防性服药出现人员死亡。

i. 一次食物中毒人数超过N人并出现死亡病例;或出现M例以上死亡病例。

j. 一次发生急性职业中毒N人以上,或死亡M人及以上。

k. 其他相关严重事件。

3. 重大突发公共卫生事件(Ⅱ级,橙色预警)a. 至e. 详述各类重大疫情、传染病、食物中毒等具体条件。

f. 各类人畜共患病及疫情扩散的详细条件。

g. 群体性不明原因疾病及其他重大公共卫生事件的详细条件。

4. 特别重大突发公共卫生事件(Ⅰ级,红色预警)a. 肺鼠疫、肺X在大、中城市发生,疫情有扩散趋势;或疫情波及多个省份,并有进一步扩散趋势。

突发公共卫生事件的预警分级1、突发公共卫生事件的分级根据突发公共卫生事件的性质、危害程度、涉及范围,划分为一般(Ⅳ级)、较大(Ⅲ级)、重大(Ⅱ级)和特别重大(Ⅰ级)四级。

突发公共卫生事件是指突然发生,造成或可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病,重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

有下列情形之一的为特别重大突发公共卫生事件(I级):(1)肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生并有扩散趋势,或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及2个以上的省份,并有进一步扩散趋势。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例,并有扩散趋势。

(3)涉及多个省份的群体性不明原因疾病,并有扩散趋势。

(4)发生新传染病或我国尚未发现的传染病发生或传人,并有扩散趋势,或发现我国已消灭的传染病重新流行。

(5)发生烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件。

(6)周边以及与我国通航的国家和地区发生特大传染病疫情,并出现输入性病例,严重危及我国公共卫生安全的事件。

(7)国务院卫生行政部门认定的其他特别重大突发公共卫生事件。

有下列情形之一的为重大突发公共卫生事件(II级):(1)在一个县(市)行政区域内,一个平均潜伏期内(6天)发生5例以上肺鼠疫、肺炭疽病例,或者相关联的疫情波及2个以上的县(市)。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

(3)腺鼠疫发生流行,在一个市(地)行政区域内,一个平均潜伏期内多点连续发病20例以上,或流行范围波及2个以上市(地)。

(4)霍乱在一个市(地)行政区域内流行,1周内发病30例以上,或波及2个以上市(地),有扩散趋势。

(5)乙类、丙类传染病波及2个以上县(市),1周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上。

(6)我国尚未发现的传染病发生或传人,尚未造成扩散。

(7)发生群体性不明原因疾病,扩散到县(市)以外的地区。

(8)发生重大医源性感染事件。

(9)预防接种或群体预防性服药出现人员死亡。

突发公共卫生事件的概念与分级分类The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020突发公共卫生事件的概念与分级分类1、突发公共卫生事件的概念突发公共卫生事件是指突然发生,造成或可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病,重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

2、突发公共卫生事件的分级根据突发公共卫生事件的性质、危害程度、涉及范围,划分为一般(Ⅳ级)、较大(Ⅲ级)、重大(Ⅱ级)和特别重大(Ⅰ级)四级。

有下列情形之一的为特别重大突发公共卫生事件(I级):(1)肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生并有扩散趋势,或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及2个以上的省份,并有进一步扩散趋势。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例,并有扩散趋势。

(3)涉及多个省份的群体性不明原因疾病,并有扩散趋势。

(4)发生新传染病或我国尚未发现的传染病发生或传人,并有扩散趋势,或发现我国已消灭的传染病重新流行。

(5)发生烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件。

(6)周边以及与我国通航的国家和地区发生特大传染病疫情,并出现输入性病例,严重危及我国公共卫生安全的事件。

(7)国务院卫生行政部门认定的其他特别重大突发公共卫生事件。

有下列情形之一的为重大突发公共卫生事件(II级):(1)在一个县(市)行政区域内,一个平均潜伏期内(6天)发生5例以上肺鼠疫、肺炭疽病例,或者相关联的疫情波及2个以上的县(市)。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

(3)腺鼠疫发生流行,在一个市(地)行政区域内,一个平均潜伏期内多点连续发病20例以上,或流行范围波及2个以上市(地)。

(4)霍乱在一个市(地)行政区域内流行,1周内发病30例以上,或波及2个以上市(地),有扩散趋势。

(5)乙类、丙类传染病波及2个以上县(市),1周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上。

突发公共卫生事件级别划分突发公共卫生事件:是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件;突发性公共卫生事件的分类方法有多种,从发生原因上来分,通常可分为:生物病原体所致疾病、食物中毒事件、有毒有害因素污染造成的群体中毒、出现中毒死亡或危害、自然灾害:自然灾害如地震、火山爆发、泥石流、台风、洪涝等的突然袭击、意外事故引起的死亡、不明原因引起的群体发病或死亡;突发公共卫生事件一级响应是针对特别重大的突发公共卫生事件所采取的紧急应对措施,一级响应是最高级别的应对措施;根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围,突发公共卫生事件划分为特别重大Ⅰ级、重大Ⅱ级、较大Ⅲ级和一般Ⅳ级四级;突发公共卫生事件级别划分1.有下列情形之一的为特别重大突发公共卫生事件Ⅰ级:1肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生并有扩散趋势,或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及2个以上省份,并有进一步扩散趋势;2发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例,并有扩散趋势;3涉及多个省份的群体性不明原因疾病,并有扩散趋势;4发生新传染病或我国尚未发现的传染病发生或传入,并有扩散趋势,或发现我国已消灭的传染病重新流行;5发生烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件;6周边以及与我国通航的国家和地区发生特大传染病疫情,并出现输入性病例,严重危及我国公共卫生安全的事件;7国务院卫生行政部门认定的其他特别重大突发公共卫生事件;2.有下列情形之一的为重大突发公共卫生事件Ⅱ级:1在一个县市行政区域内,一个平均潜伏期内6天发生5例以上肺鼠疫、肺炭疽病例,或者相关联的疫情波及2个以上的县市;2发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例;3腺鼠疫发生流行,在一个市地行政区域内,一个平均潜伏期内多点连续发病20例以上,或流行范围波及2个以上市地;4霍乱在一个市地行政区域内流行, 1周内发病30例以上,或波及2个以上市地,有扩散趋势;5乙类、丙类传染病波及2个以上县市,1周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上;6我国尚未发现的传染病发生或传入,尚未造成扩散;7发生群体性不明原因疾病,扩散到县市以外的地区;8发生重大医源性感染事件;9预防接种或群体性预防性服药出现人员死亡;10一次食物中毒人数超过100人并出现死亡病例,或出现10例以上死亡病例;11一次发生急性职业中毒50人以上,或死亡5人以上;12境内外隐匿运输、邮寄烈性生物病原体、生物毒素造成我境内人员感染或死亡的;13省级以上人民政府卫生行政部门认定的其他重大突发公共卫生事件;3.有下列情形之一的为较大突发公共卫生事件Ⅲ级:1发生肺鼠疫、肺炭疽病例,一个平均潜伏期内病例数未超过5例,流行范围在一个县市行政区域以内;2腺鼠疫发生流行,在一个县市行政区域内,一个平均潜伏期内连续发病10例以上,或波及2个以上县市;3霍乱在一个县市行政区域内发生, 1周内发病10~29例或波及2个以上县市,或市地级以上城市的市区首次发生;4一周内在一个县市行政区域内,乙、丙类传染病发病水平超过前5年同期平均发病水平1倍以上;5在一个县市行政区域内发现群体性不明原因疾病;6一次食物中毒人数超过100人,或出现死亡病例;7预防接种或群体性预防性服药出现群体心因性反应或不良反应;8一次发生急性职业中毒10~49人,或死亡4人以下医学教育`网整理;9市地级以上人民政府卫生行政部门认定的其他较大突发公共卫生事件;4.有下列情形之一的为一般突发公共卫生事件Ⅳ级:1腺鼠疫在一个县市行政区域内发生,一个平均潜伏期内病例数未超过10例;2霍乱在一个县市行政区域内发生,1周内发病9例以下;3一次食物中毒人数30~99人,未出现死亡病例;4一次发生急性职业中毒9人以下,未出现死亡病例;5县级以上人民政府卫生行政部门认定的其他一般突发公共卫生事件;目前,此次新型传染性肺炎及其带来的影响,完全符合一级响应启动条件,故大多数省市,均启动重大突发卫生事件一级响应;以下是响应级别划分:政府目前所采取的绝大多数应对措施,也是来源于国家突发公共卫生事件应急预案,来自于2003年应对非典的经验;具体措施如下;应急反应措施各级人民政府1组织协调有关部门参与突发公共卫生事件的处理;2根据突发公共卫生事件处理需要,调集本行政区域内各类人员、物资、交通工具和相关设施、设备参加应急处理工作;涉及危险化学品管理和运输安全的,有关部门要严格执行相关规定,防止事故发生;3划定控制区域:甲类、乙类传染病暴发、流行时,县级以上地方人民政府报经上一级地方人民政府决定,可以宣布疫区范围;经省、自治区、直辖市人民政府决定,可以对本行政区域内甲类传染病疫区实施封锁;封锁大、中城市的疫区或者封锁跨省区、市的疫区,以及封锁疫区导致中断干线交通或者封锁国境的,由国务院决定;对重大食物中毒和职业中毒事故,根据污染食品扩散和职业危害因素波及的范围,划定控制区域;4疫情控制措施:当地人民政府可以在本行政区域内采取限制或者停止集市、集会、影剧院演出,以及其他人群聚集的活动;停工、停业、停课;封闭或者封存被传染病病原体污染的公共饮用水源、食品以及相关物品等紧急措施;临时征用房屋、交通工具以及相关设施和设备;5流动人口管理:对流动人口采取预防工作,落实控制措施,对传染病病人、疑似病人采取就地隔离、就地观察、就地治疗的措施,对密切接触者根据情况采取集中或居家医学观察;6实施交通卫生检疫:组织铁路、交通、民航、质检等部门在交通站点和出入境口岸设置临时交通卫生检疫站,对出入境、进出疫区和运行中的交通工具及其乘运人员和物资、宿主动物进行检疫查验,对病人、疑似病人及其密切接触者实施临时隔离、留验和向地方卫生行政部门指定的机构移交;7信息发布:突发公共卫生事件发生后,有关部门要按照有关规定作好信息发布工作,信息发布要及时主动、准确把握,实事求是,正确引导舆论,注重社会效果;8开展群防群治:街道、乡镇以及居委会、村委会协助卫生行政部门和其他部门、医疗机构,做好疫情信息的收集、报告、人员分散隔离及公共卫生措施的实施工作;9维护社会稳定:组织有关部门保障商品供应,平抑物价,防止哄抢;严厉打击造谣传谣、哄抬物价、囤积居奇、制假售假等违法犯罪和扰乱社会治安的行为;卫生行政部门1组织医疗机构、疾病预防控制机构和卫生监督机构开展突发公共卫生事件的调查与处理;2组织突发公共卫生事件专家咨询委员会对突发公共卫生事件进行评估,提出启动突发公共卫生事件应急处理的级别;3应急控制措施:根据需要组织开展应急疫苗接种、预防服药;4督导检查:国务院卫生行政部门组织对全国或重点地区的突发公共卫生事件应急处理工作进行督导和检查;省、市地级以及县级卫生行政部门负责对本行政区域内的应急处理工作进行督察和指导;5发布信息与通报:国务院卫生行政部门或经授权的省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门及时向社会发布突发公共卫生事件的信息或公告;国务院卫生行政部门及时向国务院各有关部门和各省、自治区、直辖市卫生行政部门以及军队有关部门通报突发公共卫生事件情况;对涉及跨境的疫情线索,由国务院卫生行政部门向有关国家和地区通报情况;6制订技术标准和规范:国务院卫生行政部门对新发现的突发传染病、不明原因的群体性疾病、重大中毒事件,组织力量制订技术标准和规范,及时组织全国培训;地方各级卫生行政部门开展相应的培训工作;7普及卫生知识;针对事件性质,有针对性地开展卫生知识宣教,提高公众健康意识和自我防护能力,消除公众心理障碍,开展心理危机干预工作;8进行事件评估:组织专家对突发公共卫生事件的处理情况进行综合评估,包括事件概况、现场调查处理概况、病人救治情况、所采取的措施、效果评价等;医疗机构1开展病人接诊、收治和转运工作,实行重症和普通病人分开管理,对疑似病人及时排除或确诊;2协助疾控机构人员开展标本的采集、流行病学调查工作;3做好医院内现场控制、消毒隔离、个人防护、医疗垃圾和污水处理工作,防止院内交叉感染和污染;4做好传染病和中毒病人的报告;对因突发公共卫生事件而引起身体伤害的病人,任何医疗机构不得拒绝接诊;5对群体性不明原因疾病和新发传染病做好病例分析与总结,积累诊断治疗的经验;重大中毒事件,按照现场救援、病人转运、后续治疗相结合的原则进行处置;6开展科研与国际交流:开展与突发事件相关的诊断试剂、药品、防护用品等方面的研究;开展国际合作,加快病源查寻和病因诊断;疾病预防控制机构1突发公共卫生事件信息报告:国家、省、市地、县级疾控机构做好突发公共卫生事件的信息收集、报告与分析工作;2开展流行病学调查:疾控机构人员到达现场后,尽快制订流行病学调查计划和方案,地方专业技术人员按照计划和方案,开展对突发事件累及人群的发病情况、分布特点进行调查分析,提出并实施有针对性的预防控制措施;对传染病病人、疑似病人、病原携带者及其密切接触者进行追踪调查,查明传播链,并向相关地方疾病预防控制机构通报情况;3实验室检测:中国疾病预防控制中心和省级疾病预防控制机构指定的专业技术机构在地方专业机构的配合下,按有关技术规范采集足量、足够的标本,分送省级和国家应急处理功能网络实验室检测,查找致病原因;4开展科研与国际交流:开展与突发事件相关的诊断试剂、疫苗、消毒方法、医疗卫生防护用品等方面的研究;开展国际合作,加快病源查寻和病因诊断;5制订技术标准和规范:中国疾病预防控制中心协助卫生行政部门制订全国新发现的突发传染病、不明原因的群体性疾病、重大中毒事件的技术标准和规范;6开展技术培训:中国疾病预防控制中心具体负责全国省级疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急处理专业技术人员的应急培训;各省级疾病预防控制中心负责县级以上疾病预防控制机构专业技术人员的培训工作;卫生监督机构1在卫生行政部门的领导下,开展对医疗机构、疾病预防控制机构突发公共卫生事件应急处理各项措施落实情况的督导、检查;2围绕突发公共卫生事件应急处理工作,开展食品卫生、环境卫生、职业卫生等的卫生监督和执法稽查;3协助卫生行政部门依据突发公共卫生事件应急条例和有关法律法规,调查处理突发公共卫生事件应急工作中的违法行为;出入境检验检疫机构1突发公共卫生事件发生时,调动出入境检验检疫机构技术力量,配合当地卫生行政部门做好口岸的应急处理工作;2及时上报口岸突发公共卫生事件信息和情况变化;非事件发生地区的应急反应措施未发生突发公共卫生事件的地区应根据其他地区发生事件的性质、特点、发生区域和发展趋势,分析本地区受波及的可能性和程度,重点做好以下工作:1密切保持与事件发生地区的联系,及时获取相关信息;2组织做好本行政区域应急处理所需的人员与物资准备;3加强相关疾病与健康监测和报告工作,必要时,建立专门报告制度;4开展重点人群、重点场所和重点环节的监测和预防控制工作,防患于未然;5开展防治知识宣传和健康教育,提高公众自我保护意识和能力;6根据上级人民政府及其有关部门的决定,开展交通卫生检疫等;。

突发公共卫生事件:是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

霍乱:是由霍乱弧菌引起的以小肠过度分泌及吐泻、脱水为特征的烈性肠道传染病。

鼠疫:是鼠疫杆菌引起的自然疫源性烈性传染病,临床主要表现为高热、淋巴结肿痛、出血倾向、肺部特殊炎症等症状。

突发公共卫生事件的特点:突发性、普遍性、非常规性。

突发公共卫生事件的分类:重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其它严重影响公众健康事件。

突发公共卫生事件的主要危害:人群健康和生命严重受损、造成心理伤害、造成严重经济损失、国家或地区形象受损或政治影响1.群体性不明原因疾病的应急处理及个人防护答:1)发现病人及时报告、送医隔离;2)可疑病人或与病人密切接触者要注意观察,必要时隔离观察; 3)病人家庭、接触的物品要进行空气和物品的消毒,妥善处理病人的分泌物和排泄物;4)在疾病暴发流行的期间,避免去到人群密集、相对密闭的场所,如电影院、商场、车站等,减少外出旅行、集会;5)个人做好防护措施,勤洗手、戴口罩,不随地吐痰,养成良好的个人卫生习惯;6)锻炼身体,合理营养,注意休息;7)条件允许的情况下,进行药物预防和免疫接种。

2.食物中毒及重大食物中毒的概念食物中毒:是指摄入含有生物性、化学性有毒有害物质的食品或把有毒有害物质当作食品摄入后出现的非传染性的急性、亚急性疾病。

重大食物中毒:是指中毒人数超过30人或出现死亡1例以上的饮用水和食物中毒。

3.食物中毒的发病特点1)暴发性发病快、来势急,潜伏期短2)病人在发病前都有食用过同样的食物3)病人有类似的临床表现,常有急性胃肠炎症状4)非传染性病人和健康人之间不会直接传染4.食物中毒发生时对病人的紧急处理原则1)停止食用中毒或可疑中毒食品;2)采取病人排泄物和可疑食品等标本,以备检验3)及时将病人送医院急救治疗,包括急救(催吐、洗胃、洗肠)对症治疗和特殊治疗5.职业中毒及重大职业中毒的概念职业中毒:劳动者在生产劳动过程中由于接触生产性毒物而引起的中毒称为职业中毒。

1、突发公共卫生事件的概念突发公共卫生事件是指突然发生,造成或可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病,重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

2、突发公共卫生事件的分级根据突发公共卫生事件的性质、危害程度、涉及范围,划分为一般(Ⅳ级)、较大(Ⅲ级)、重大(Ⅱ级)和特别重大(Ⅰ级)四级。

有下列情形之一的为特别重大突发公共卫生事件(I 级):(1)肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生并有扩散趋势,或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及2个以上的省份,并有进一步扩散趋势。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例,并有扩散趋势。

(3)涉及多个省份的群体性不明原因疾病,并有扩散趋势。

(4)发生新传染病或我国尚未发现的传染病发生或传人,并有扩散趋势,或发现我国已消灭的传染病重新流行。

(5)发生烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件。

(6)周边以及与我国通航的国家和地区发生特大传染病疫情,并出现输入性病例,严重危及我国公共卫生安全的事件。

(7)国务院卫生行政部门认定的其他特别重大突发公共卫生事件。

有下列情形之一的为重大突发公共卫生事件(II级):(1)在一个县(市)行政区域内,一个平均潜伏期内(6天)发生5例以上肺鼠疫、肺炭疽病例,或者相关联的疫情波及2个以上的县(市)。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

(3)腺鼠疫发生流行,在一个市(地)行政区域内,一个平均潜伏期内多点连续发病20例以上,或流行范围波及2个以上市(地)。

(4)霍乱在一个市(地)行政区域内流行,1周内发病30例以上,或波及2个以上市(地),有扩散趋势。

(5)乙类、丙类传染病波及2个以上县(市),1周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上。

(6)我国尚未发现的传染病发生或传人,尚未造成扩散。

(7)发生群体性不明原因疾病,扩散到县(市)以外的地区。

(8)发生重大医源性感染事件。

(9)预防接种或群体预防性服药出现人员死亡。

突发公共卫生事件分类突发公共卫生事件分类根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围,突发公共卫生事件划分为特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)和一般(Ⅳ级)四级。

1.有下列情形之一的为特别重大突发公共卫生事件(Ⅰ级):(1)肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生并有扩散趋势,或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及2个以上省份,并有进一步扩散趋势。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例,并有扩散趋势。

(3)涉及多个省份的群体性不明原因疾病,并有扩散趋势。

(4)发生新传染病或我国尚未发现的传染病发生或传入,并有扩散趋势,或发现我国已消灭的传染病重新流行。

(5)发生烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件。

(6)周边以及与我国通航的国家和地区发生特大传染病疫情,并出现输入性病例,严重危及我国公共卫生安全的事件。

(7)国务院卫生行政部门认定的其他特别重大突发公共卫生事件。

2.有下列情形之一的为重大突发公共卫生事件(Ⅱ级):(1)在一个县(市)行政区域内,一个平均潜伏期内(6天)发生5例以上肺鼠疫、肺炭疽病例,或者相关联的疫情波及2个以上的县(市)。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

(3)腺鼠疫发生流行,在一个市(地)行政区域内,一个平均潜伏期内多点连续发病20例以上,或流行范围波及2个以上市(地)。

(4)霍乱在一个市(地)行政区域内流行, 1周内发病30例以上,或波及2个以上市(地),有扩散趋势。

(5)乙类、丙类传染病波及2个以上县(市),1周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上。

(6)我国尚未发现的传染病发生或传入,尚未造成扩散。

(7)发生群体性不明原因疾病,扩散到县(市)以外的地区。

(8)发生重大医源性感染事件。

(9)预防接种或群体性预防性服药出现人员死亡。

(10)一次食物中毒人数超过100人并出现死亡病例,或出现10例以上死亡病例。

(11)一次发生急性职业中毒50人以上,或死亡5人以上。

根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围,突发公共卫生事件划分为特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)和一般(Ⅳ级)四级。

1.有下列情形之一的为特别重大突发公共卫生事件(Ⅰ级):

(1)肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生并有扩散趋势,或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及2个以上省份,并有进一步扩散趋势。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例,并有扩散趋势。

(3)涉及多个省份的群体性不明原因疾病,并有扩散趋势。

(4)发生新或我国尚未发现的传染病发生或传入,并有扩散趋势,或发现我国已消灭的传染病重新流行。

(5)发生烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件。

(6)周边以及与我国通航的国家和地区发生特大传染病疫情,并出现输入性病例,严重危及我国公共卫生安全的事件。

(7)国务院卫生行政部门认定的其他特别重大突发公共卫生事件。

2.有下列情形之一的为重大突发公共卫生事件(Ⅱ级):

(1)在一个县(市)行政区域内,一个平均潜伏期内(6天)发生5例以上肺鼠疫、肺炭疽病例,或者相关联的疫情波及2个以上的县(市)。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

(3)腺鼠疫发生流行,在一个市(地)行政区域内,一个平均潜伏期内多点连续发病20例以上,或流行范围波及2个以上市(地)。

(4)霍乱在一个市(地)行政区域内流行, 1周内发病30例以上,或波及2个以上市(地),有扩散趋势。

(5)乙类、丙类传染病波及2个以上县(市),1周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上。

(6)我国尚未发现的传染病发生或传入,尚未造成扩散。

(7)发生群体性不明原因疾病,扩散到县(市)以外的地区。

(8)发生重大医源性感染事件。

(9)预防接种或群体性预防性服药出现人员死亡。

(10)一次食物中毒人数超过100人并出现死亡病例,或出现10例以上死亡病例。

(11)一次发生急性职业中毒50人以上,或死亡5人以上。

(12)境内外隐匿运输、邮寄烈性生物病原体、生物毒素造成我境内人员感染或死亡的。

(13)省级以上人民政府卫生行政部门认定的其他重大突发公共卫生事件。

3.有下列情形之一的为较大突发公共卫生事件(Ⅲ级):

(1)发生肺鼠疫、肺炭疽病例,一个平均潜伏期内病例数未超过5例,流行范围在一个县(市)行政区域以内。

(2)腺鼠疫发生流行,在一个县(市)行政区域内,一个平均潜伏期内连续发病10例以上,或波及2个以上县(市)。

(3)霍乱在一个县(市)行政区域内发生, 1周内发病10~29例或波及2个以上县(市),或市(地)级以上城市的市区首次发生。

(4)一周内在一个县(市)行政区域内,乙、丙类传染病发病水平超过前5年同期平均发病水平1倍以上。

(5)在一个县(市)行政区域内发现群体性不明原因疾病。

(6)一次食物中毒人数超过100人,或出现死亡病例。

(7)预防接种或群体性预防性服药出现群体心因性反应或不良反应。

(8)一次发生急性职业中毒10~49人,或死亡4人以下医学教育`网整理。

(9)市(地)级以上人民政府卫生行政部门认定的其他较大突发公共卫生事件。

4.有下列情形之一的为一般突发公共卫生事件(Ⅳ级):

(1)腺鼠疫在一个县(市)行政区域内发生,一个平均潜伏期内病例数未超过10例。

(2)霍乱在一个县(市)行政区域内发生,1周内发病9例以下。

(3)一次食物中毒人数30~99人,未出现死亡病例。

(4)一次发生急性职业中毒9人以下,未出现死亡病例。

(5)县级以上人民政府卫生行政部门认定的其他一般突发公共卫生事件。

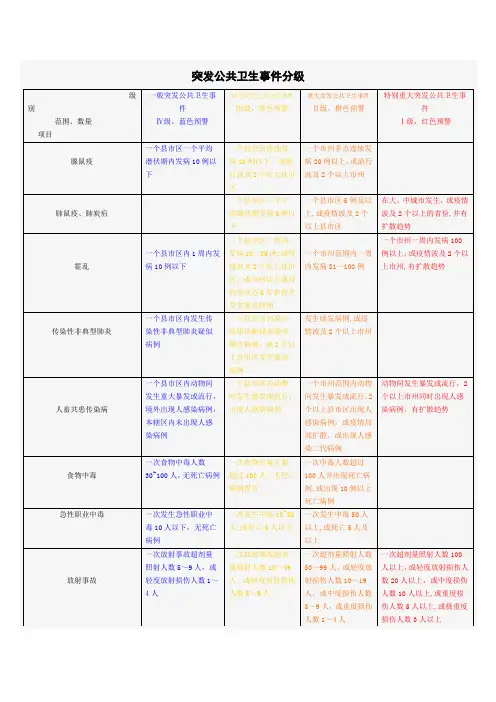

级别

范围、数量

项目

级别

范围、数量项目

级别范围、数量

项目。