《野草》教学设计

- 格式:docx

- 大小:13.92 KB

- 文档页数:5

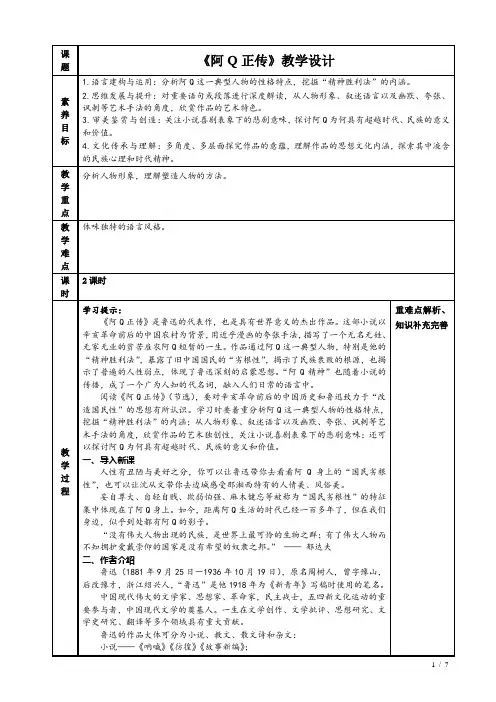

1《阿Q正传》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文选择性必修下册典型环境中的典型人物《阿Q正传》品读【教学目标】1.了解鲁迅的生平以及作品写作的时代背景。

阅读《阿Q正传》全文,概括各章情节。

2.理解阿Q这个人物的特点和典型意义。

把握未庄这个典型环境的特点和深刻内涵。

理解和分析未庄这一典型环境和阿Q这一典型人物的关系。

3.深度解读重要语句或段落,欣赏作品的艺术特色。

关注小说喜剧表象下的悲剧意味,探讨阿Q为何具有超越时代的民族意义和价值。

【教学重难点】1.理解阿Q这个人物的特点和典型意义。

把握未庄这个典型环境的特点和深刻内涵。

理解和分析未庄这一典型环境和阿Q这一典型人物的关系。

2.关注小说喜剧表象下的悲剧意味,探讨阿Q为何具有超越时代的民族意义和价值。

【学习方法】自主学习、合作探究、对比阅读、情境创设【课时设置】2【教学过程】新课导入置身人类的历史长河,或是惊涛骇浪,或是水流平缓,或是泉水叮咚,这些千姿百态的景观被观察、记录、思考、表达,形成人类精神的滋养,形成百代传承的经典。

那么今天我们一起学习鲁迅的经典《阿Q正传》,体会典型环境“未庄"中的典型人物“阿Q”。

学习任务一:我知文学常识1.作家作品(鲁迅(1881—1936),原名周树人,浙江绍兴人,1881年9月25日生于浙江绍兴,原名周樟寿,字豫山,后改为豫才,1898年去南京求学时取学名为周树人。

“鲁迅"这个笔名是他在1918年发表第一篇白话小说《狂人日记》时才开始用的。

也是他影响最为广泛的笔名。

他是文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人,五四新文化运动的重要参与者。

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。

”小说集:《呐喊》(1918~1922)《彷徨》(1924~1925)《故事新编》散文集:《朝花夕拾》散文诗集:《野草》杂文集:《坟》《热风》《华盖集》等)2.《呐喊》简介《呐喊》是鲁迅先生的第一部小说集,出版于1923年8月,收集了包括《狂人日记》等共15篇小说。

《草原》教学设计《草原》教学设计1教学目标1、在感情诵读中,激发学生热爱大自然,热爱祖国山河的情感。

2、抓住中心句,了解草原的辽阔、美丽与欢腾。

下载文档3、认识本课11个生字。

教学重点、难点1、从字里行间体会草原的辽阔、美丽与欢腾。

2、读出自己对课文的感受与理解。

3、学习本课写作方法,练习写作。

【教学过程】一、课件引入,激发情趣。

1、以谈话的方式带领学生轻松的走进快乐读书屋。

同学们,你们喜欢快乐读书屋吗?这是一座神奇的小屋,走进它,不仅能丰富我们的读书内容,还能展示我们的读书能力。

这节课我们共同走进快乐读书屋七,来欣赏一处驰名中外的天然牧场---锡林郭勒草原,板书齐读。

同学们,你们见过草原吗?今天,老师就带领你们去美丽的大草原看看。

2、教师的解说伴随着课件中优美的景色激发学生的学习兴趣学。

(师)在那风光旖旎的草原上,20多条小河潺潺流过,乳汁般滋润着绿色的大地,300多个大小湖泊幽幽镶嵌,明镜般倒映着丽日,蓝天,广袤的草原一望无际,鲜花竟相吐艳,百鸟争艳,这就是美丽的锡林郭勒草原。

3、从课题入手,学生理解“锡林郭勒”的含义。

(师)锡林郭勒草原位于内蒙古草原上,锡林郭勒是它的名字,锡林郭勒在蒙语中的意思是水草丰美的地方。

下面就请同学们走进课文,走进锡林郭勒草原去感受它特有的美吧!二、采用多种方式读文,整体感知课文内容。

1、教师组织学生自读课文,感知全篇内容。

(师)请同学们用自己喜欢的方式读课文如:大声读,同桌合作读,分自然段读,比赛读等,读的不通顺和含有生字的词语多读几遍。

要求读准字音,读通句子。

2、组织小组合作学习。

(师)请小组内的同学互读课文,比一比谁读得正确,流利。

3。

指名分自然段读文,概括课文主要内容。

(师)同学们读的非常认真,非常投入,请大家注意字的读音并思考:锡林郭勒草原给你留下了怎样的印象?指名分自然段朗读。

学生畅所欲言,各抒己见。

(生)广阔美丽欢腾的世界(师)板书下载文档(师)刚才我们是用这些词语来概括锡林郭勒草原的特点,你能不能试着有这些关联词把这些词语连成一句话来说一说?(师)出示小黑板(不但,而且不仅,而且既,又)三、读中体会,读中感受,想象赏读。

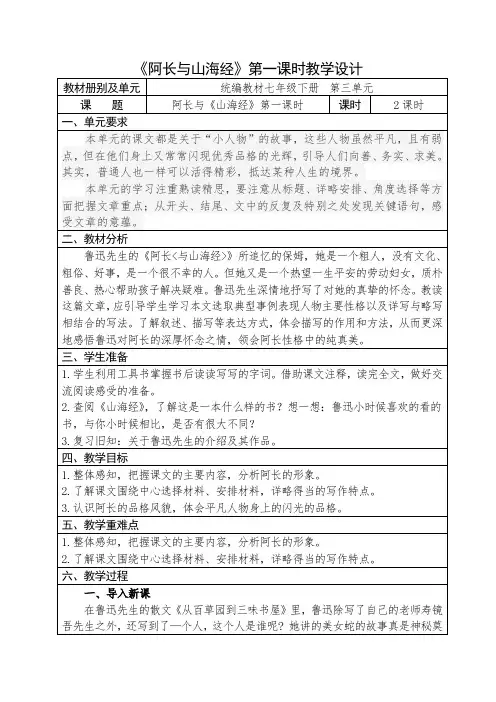

10《阿长与山海经》公开课一等奖创新教学设计10 《阿长与》教学设计【学习目标】1.通过梳理文章思路,把握阿长的人物形象,理解作者情感变化的过程。

2.探究回忆性散文的“双重视角",感悟作者对阿长深厚的情感。

3.学会感受生活,发现普通人身上的闪光点。

【学习任务】1.初读课文,认识阿长2.细读课文,读懂阿长3.研读课文,读懂独特情感4.交流研讨,学习写作手法【课时安排】3课时。

【学习过程】一、导入新课我们曾学过鲁迅的《从百草园到三味书屋》,大家还记得“美女蛇”的故事吗为鲁迅讲美女蛇故事的是谁对了,是长妈妈。

那么长妈妈究竟是一个怎样的人呢她在鲁迅的心目中究竟有何印象,她跟《山海经》有何关系这些问题,都可以在我们今天学习的课文中得到解答。

在鲁迅的童年生活中,长妈妈是个很有影响的、特殊的人物。

鲁迅没有专门写过回忆母亲的文章,却在他四十五岁那年,写了这篇回忆性散文——《阿长与》,以纪念自己童年时期的一个保姆,可见对她的感情之深。

认识作者:【鲁迅】(1881—1936年):原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,著名文学家、思想家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。

"【代表作】第一篇白话小说《狂人日记》;小说集《呐喊》《彷徨》;散文诗集《野草》;回忆性散文集《朝花夕拾》;杂文集《热风》《坟》《华盖集》等。

知识链接:《山海经》(具体见配套学习任务单)散文阅读方法:(具体见配套学习任务单)背景链接:(具体见配套学习任务单)二、任务开展任务一:初读课文,认识阿长1.文章围绕“阿长”写了哪些事?学生默读课文,在书中找到阿长的相关事件,然后小组交流。

预设:(1)名字的来历(2)喜欢切切察察(3)摆成“大"字的睡相(4)令人厌烦的种种规矩(5)懂得很多道理(6)讲“长毛”的故事(7)谋害隐鼠(8)给我买《山海经》2.结合具体语句,批注阿长的性格特点。

《挑山工》教学设计《挑山工》教学设计1学习目标:1、理解课文内容,使学生懂得无论做什么事,只要朝着一个目标,脚踏实地、坚持不懈地努力,就一定能达到目的的道理。

2、有感情地朗读课文。

3、理解课文中含义深刻的句子的意思。

通过一组课文的学习,对自己有所感悟和收获,从中得到启发。

教学重点:理解挑山工话语中蕴含的意味深长的意思。

学习挑山工坚韧不拔、奋发向上的精神。

教学难点:通过联系上下文,理解句子含义,从而领悟文本传递的含义。

教学方法:读、说、思、议教具准备:课件教学过程:一、导入新课1、出示阅读议题:生活中的启示。

2、简介作者。

二、学习新课1、初读文本,群体挑山工。

说说挑山工在你的心中留下的初步印象?2、再读文本,个体挑山工。

学生交流预设一:我心悦诚服地点着头,感到这山民的几句朴素的`话语,似乎包蕴这意味深长的哲理。

学生交流预设二:这幅画一直挂在我的书桌前,多年来不曾换掉,因为我需要它。

师引导:有什么地方不理解?有什么办法可以解决?出示金钥匙:我们经常采用的方法就是联系上下文。

学生交流预设三:链接山民的话。

他想了想说:“我们哪里有近道,还不和你们是一条道?你们走得快,可是你们东看西看,玩玩闹闹,总停下来呗!我们跟你们不一样。

不像你们那么随便,高兴怎么就怎么。

一步踩不实不行,停停住住更不行。

那样,两天也到不了山顶。

就得一个劲儿往前走。

别看我们慢,走长了就跑到你们前边取了。

你看,是不是这个理儿?”交流:从山民的话语中,你体会到了什么?师生对读。

学生交流预设四:对比提升。

如:或者在道边诵读凿在岩壁上的古人的题句,或者在喧闹的溪流边洗脸洗脚,他们就会不声不响地从你身旁走过,悄悄地走到你的前头去了。

引导:游人上山的心情应该是怎么样的?而挑山工呢?再读挑山工的话语,你从他的话中还体会到了什么?3、品读文本,理想挑山工。

出示图片,大胆质疑。

你有什么发现或问题?学生交流解疑。

引导思考:说说最后一段话的含义。

“它”指的是什么?作者需要它吗?再次齐声朗读。

《古诗两首》第一课时《草》教学设计教材解读:本课是唐代和宋代诗人写的两首描写春天的诗,内容和观察角度不同,但都能看出作者用心发现的特点,与本组教材主题非常吻合。

《草》是一首咏物诗,情景交融,形象生动地表现了野草顽强的生命力。

这首诗的大意是:原野上那茂盛的野草,到秋天枯萎,但第二年春天又会长得十分繁茂,年年循环,生生不息。

不管野火怎样无情地焚烧也不能把它烧尽,只要春风一吹,小草又会蓬勃生长。

设计说明:本单元的主题都和春天有关,第二课《草》这篇课文是一首咏物诗,通过学习让孩子们深刻感受小草虽然平凡但是生命力极其顽强,从而能够从内心去欣赏和学习小草的顽强精神。

所以我的导入从单元主题“春天”入手,并从上节课《找春天》中的“小草从地下探出头来,那是春天的眉毛吧?”引出“草”这个课题,并且让孩子们说出“草”的特点。

最后本课的生字只有“枯”和“荣”这一组反义词,要读准字音非常简单。

所以,我直接让孩子们通过同桌合作的方式解决字音。

我听过很多古诗的教学课堂,模式大致都是一样的,这一次我想做一个小尝试,就是通过小组合作的模式来进行古诗的学习。

先让孩子通过自己的朗读,教学目标:1、能正确、流利地朗读课文,背诵课文。

2、能说出诗歌大意,体会诗人的感情,初步懂得要像小草那样不怕困难、顽强不屈。

3、启发儿童想象,让学生感受小草蓬勃生长的美感,培养学生热爱大自然的情感。

教学重、难点:1、引导学生理解诗句的意思,体会诗人的感情。

2、理解‚离离‛、枯‛、荣‛、尽‛的词义。

3、懂得句子‚野火烧不尽,春风吹又生‛的含义。

教学过程:一、出示课题,故事导入1、紧扣单元主题“春天”。

师:昨天在第一课《找春天》中我们一起寻找春天,还记得春天的眉毛是什么吗?全班齐答:草。

师板书课题,“草”。

指名读课题,全班齐读课题。

2、师:小草看起来很平凡,但是你们有没有观察过它呢,它有什么特点?生:草是绿色的,草的生命力顽强。

3、师: 1200多年前,在唐代长安城里有一位16岁的少年叫白居易。

二年级下册《草》的教学设计(通用5篇)二年级下册《草》的教学设计1【教学目标】1、学会6个生字,认识5个字。

2、正确、流利地朗读课文。

背诵课文。

3、知道小草具有顽强的生命力。

【教学重点】1、学会6个生字,认识5个字。

2、正确、流利地朗读课文。

背诵课文。

【教学准备】一、复习导入新课1、导言:同学们,你们还记得前面刚刚学过的几首古诗吗?谁能背给老师和同学们听听?(学生背,略。

)几位同学都背得这么流利,而且很有感情。

今天,我们再学习一首古诗《草》。

这首诗摘选于《赋得古草原送别》的前四行诗句。

出示灯片1草唐代白居易离离 / 原(yun)上/ 草,一岁( su )/ 一枯 / 荣。

野火 / 烧 / 不尽,春风/ 吹(chuī)/又(yo)生。

2、这首诗是1000多年前唐朝的大诗人白居易写的。

(领读题目和作者。

)这首诗有4个生字,大家看拼音,读一读。

(学生拼读,指明读。

)二、听录音朗读课文(师:在灯片标出读法。

)三、学习课文1、请同学们把这首诗读一遍,看看这首诗是写什么的,哪些地方看不懂。

(这首诗是写草的。

是从题目看出来的)2、这首诗是写哪儿的草呢?请看“离离原上草”中的“原”字。

谁能用“原”这个字组个词?(原因原来高原草原原子弹原人)小结:嗬!同学们知道的还不少!请想一想,“离离原上草”的“原”是指黑板上的哪一个词语?(草原)大家同意吗?是的。

/Article/List/List_24.shtml这里的“原”就是草原。

“原上草”就是草原上的草。

3.问:草原上的草长得怎样呢?出示一幅“草原图”(指名回答)(草原上的草长得很高,很密。

茂盛,一棵挨一棵。

绿油油的,一眼望不到边。

)小结:说得大美了。

聪明的同学们看了这幅图,一定知道“离离”是什么意思了。

谁说说?(就是草长得很茂盛,一棵挨着一棵。

老师把这一句的意思连起来说说。

)4、看第二句“一岁一枯荣”。

谁能用“岁”说一句话?(指5、名6、回答)(刚才有同学说的句中都有“岁”字。

《草》教学设计2篇《草》教学设计1教材分析:这篇课文围绕草塘的“可爱”,描写了草塘美丽的景色和丰富的物产,表达了作者对北大荒的赞美之情。

课文是按作者思想感情的变化形成思路的:课文先交代了要去草塘的原因(呆腻),接着写了草塘的美丽景色(惊喜),然后写了草塘春、冬两季丰富的物产(赞叹),最后通过描写“我”在水泡子里逮鱼和看到河水倒映出草塘的美景,而深深地爱上了草塘(爱恋)。

设计思路:《语文课程标准》中指出:“学生是学习的主人,语文教学应该激发学生的兴趣。

”人的内心有一种根深蒂固的需要——看到自己是发现者、研究者、探索者,在儿童的精神世界中,这种需求特别强烈,而让学生主体积极参与课堂教学活动,恰恰能满足学生作为发现者、研究者、探索者的精神需要,这能最大限度地调动学生的学习心向,本节课让学生通过读书实践,“向往美好的情境”,“感受语言美的特点”和“阅读的乐趣”,以读为本,以读促悟。

教学目标:1、知识与能力:掌握文中生字、生词;理解“情不自禁”含义;有感情地朗读、背诵草塘景色和小河景色的两段文字,了解草塘的美丽景色、丰富物产,积累好词好句。

(也可自主选择更喜欢的段落进行背诵)2、过程与方法:通过直观的图片和影音的展示以及多读来体验语言的美和自然的美;抓住文中含意深刻的句子,体会课文表达的思想感情。

3、情感、态度和价值观:了解北大荒的可爱,培养热爱祖国,热爱家乡,热爱大自然的情感,感受草塘中的美。

教学重点:了解草塘的美丽景色、丰富物产,体会“我”的思想感情变化。

教学准备:多媒体课件教学过程:一、激趣导入:以前我们浏览过许多美丽的.景色。

(放映多媒体课件)本册教材前部分课文中介绍的旅游胜地张家界的奇峰怪石、辽阔的内蒙古大草原、水上城市威尼斯、雄奇壮丽的长江三峡。

(利用直观的图片激发起学生对美好事物的喜爱)我们再来看一看这是哪里?(播放草塘图片)今天我们就跟随作者来快乐地游览“可爱的草塘”。

既然草塘是可爱的,那作者初到北大荒是一种什么感觉?(指名读第一自然段)“腻”是什么意思?(板书:呆腻)作者为什么会呆腻呢?(那是因为他不识草塘)(板书:不识草塘)二、学习“风景优美”1、小丽见了我呆腻了,决定领我去散散心。

28*有的人——纪念鲁迅有感板块一回忆鲁迅,导入新课1.回忆鲁迅先生师:同学们好!请大家看这幅画像,他是谁?(课件出示鲁迅先生的画像)请你用一两句话来描述他。

生:这是鲁迅先生。

鲁迅是伟大的文学家、思想家、革命家。

他以笔作为武器,战斗了一生,被誉为“民族魂”。

他为自己想得少,为别人想得多,是一个深受人民爱戴的人。

2.导入新课师:鲁迅先生离开我们已经很多年了。

这么多年过去了,岁月的风沙并没有把这个名字掩埋在历史深处。

相反,他的名字就像沙里的珍珠,随着时间的流逝而更加光彩夺目。

在鲁迅先生逝世十三周年之际,诗人臧克家先生挥笔写了一首诗——《有的人》。

(板书课题,齐读课题)我们一起读读这首诗吧!板块二引导朗读,初悟诗情1.初读诗歌,读出节奏(1)学生自读(1)补充创作背景师:作者臧克家在创作这首诗歌时,这样说道:我和鲁迅并没有见过面,也没有通过信,这首诗是参观了他的故居归来有感而写的,这岂不是“即兴”之作?是的,它是“即兴”之作,但是我写它确是有着深厚的生活基础和深刻的思想感受的。

所以,它的思想内容是深厚的,耐人寻思回味的。

两种人、两种人生观的鲜明对比,使它有着永恒的意义,所以受到读者欢迎,反应强烈。

(2)再读思考师:请同学们再读诗歌,思考:作者在诗歌中写了哪两种人?生1:读了第1小节,我知道了作者在诗歌中写的两种人分别是反动统治者和鲁迅先生。

生2:前一种人是反动派,他们只是躯壳活着,如行尸走肉,生命毫无意义,虽生犹死。

后一种人是鲁迅先生,虽然他的生命不复存在,但他的思想、精神永驻人间,虽死犹生。

(3)梳理结构师:这两种人的人生观有什么不同呢?他们的结果有什么不一样呢?请同学们按照这个思路把这首诗分为三个部分。

生:第一部分为第1小节,写了有哪两种人;第二部分为第2~4小节,写出了这两种人的不同人生观;第三部分为第5~7小节,写出了这两种人的不同结局。

师:你划分得很准确。

3.对比朗读,感悟写法(1)自主发现师:请大家再大声朗读这首诗,你发现这首诗有什么特点呢?(2)交流反馈,探究写法生1:我发现这首诗中“有的人”反复出现,作者运用反复的修辞手法,强调了“有的人”是指两种人,引起读者的注意和思考,让人印象特别深刻。

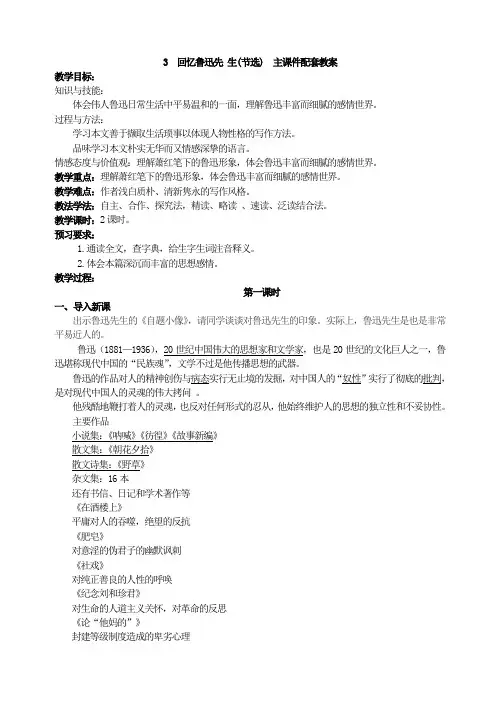

3 回忆鲁迅先生(节选) 主课件配套教案教学目标:知识与技能:体会伟人鲁迅日常生活中平易温和的一面,理解鲁迅丰富而细腻的感情世界。

过程与方法:学习本文善于撷取生活琐事以体现人物性格的写作方法。

品味学习本文朴实无华而又情感深挚的语言。

情感态度与价值观:理解萧红笔下的鲁迅形象,体会鲁迅丰富而细腻的感情世界。

教学重点:理解萧红笔下的鲁迅形象,体会鲁迅丰富而细腻的感情世界。

教学难点:作者浅白质朴、清新隽永的写作风格。

教法学法:自主、合作、探究法,精读、略读、速读、泛读结合法。

教学课时:2课时。

预习要求:1.通读全文,查字典,给生字生词注音释义。

2.体会本篇深沉而丰富的思想感情。

教学过程:第一课时一、导入新课出示鲁迅先生的《自题小像》,请同学谈谈对鲁迅先生的印象。

实际上,鲁迅先生是也是非常平易近人的。

鲁迅(1881—1936),20世纪中国伟大的思想家和文学家,也是20世纪的文化巨人之一,鲁迅堪称现代中国的“民族魂”,文学不过是他传播思想的武器。

鲁迅的作品对人的精神创伤与病态实行无止境的发掘,对中国人的“奴性”实行了彻底的批判,是对现代中国人的灵魂的伟大拷问。

他残酷地鞭打着人的灵魂,也反对任何形式的忍从,他始终维护人的思想的独立性和不妥协性。

主要作品小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》散文集:《朝花夕拾》散文诗集:《野草》杂文集:16本还有书信、日记和学术著作等《在酒楼上》平庸对人的吞噬,绝望的反抗《肥皂》对意淫的伪君子的幽默讽刺《社戏》对纯正善良的人性的呼唤《纪念刘和珍君》对生命的人道主义关怀,对革命的反思《论“他妈的”》封建等级制度造成的卑劣心理《论照相之类》封建性压抑下的性变态1936年10月19日鲁迅在上海逝世。

广大群众争相奔赴万国殡仪馆瞻仰遗容,中共中央也来电吊唁。

22日,送葬群众多达数万人。

鲁迅遗体覆盖着上海民众所献"民族魂"的旗子,安葬于虹桥万国公墓。

二、作者简介萧红(1911—1942),中国现代女作家,原名张乃莹,另有笔名悄吟,黑龙江呼兰人。

语文《拿来主义》教案范文《拿来主义》是现代文学家鲁迅通过嬉笑怒骂、妙趣横生的语言形式,表现一种抨击时政、挑战强权的思想,一种论析文化、洞悉历史的胆识的杂文。

接下来是小编为大家整理的语文《拿来主义》教案范文,希望大家喜欢!语文《拿来主义》教案范文一教学目标知识与能力目标:1.理解本文的题旨和“拿来主义”的基本含义。

2.掌握本文的论证结构,体会鲁迅杂文的艺术特点。

过程与方法目标:1.通过阅读和分析本文,训练学生的逻辑思维能力。

2.通过学习本文的论证方法,训练学生的写作能力3.通过学习本文形象、含蓄、幽默、犀利的语言,提高学生的语言表达能力。

情感态度价值观:认清对待文化遗产的正确态度——批判地继承。

教学重点:1.引导学生透过词语的表面,分析其深刻内涵。

2.学习运用生动形象的比喻论证法。

教学难点:1.“拿来主义”“闭关主义”“送去主义”等概念的辨析2.“大宅子”“鱼翅”“鸦片”“烟枪、烟灯”“姨太太”等喻体的本体内涵的正确解读3.体会鲁迅先生杂文尖锐犀利、幽默诙谐的语言风格。

教学时数:两课时教学过程第一课时一、导入同学们,你们爱看韩剧吗?现在韩剧在中国可谓风风火火,尤其是2006年一部《大长今》横扫中国大江南北,而香港甚至要把这部电视剧写入教科书。

于是有人惊呼“寒流来啦,我们要抵制”;而有些人则认为。

我们中国几千年的文化岂是一个小小的韩国就能够影响的了的。

那么,同学们又是怎样看待文化问题的呢?对于这个问题,鲁迅先生给出了非常精辟的见解,今天,让我们一起来学习他的《拿来主义》。

二、朗读课文,,粗知大意。

正音正字解释词义。

礼尚(shàng;崇尚、重视。

)自诩(xǔ;夸耀,说大话。

)残羹(gēng;有浓汁的食品。

)冷炙(zhì;烤肉。

)冠冕(miǎn;古代帝王戴的帽子,引申为体面。

)吝(lìn)啬(sè)髓(suǐ)蹩(bié)三、理清文章的结构问题引出文章的行文安排1.作者要论说的是“拿来主义”,为什么课文前半部分写“闭关主义”和“送去主义”?明确:作者要论说的是“拿来主义”,但它是针对历史和现实存在的问题提出来的,近代的“闭关主义”必然导致“现在”的“送去主义”。