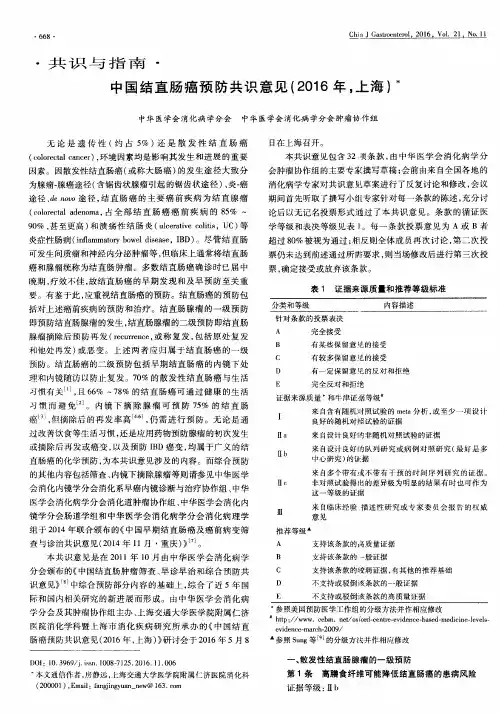

中国结直肠肿瘤筛查、早诊早治和综合预防共识意见

- 格式:ppt

- 大小:483.00 KB

- 文档页数:31

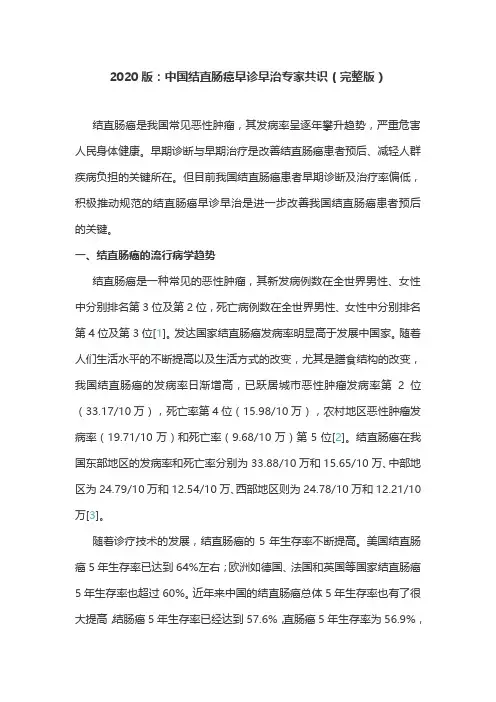

2020版:中国结直肠癌早诊早治专家共识(完整版)结直肠癌是我国常见恶性肿瘤,其发病率呈逐年攀升趋势,严重危害人民身体健康。

早期诊断与早期治疗是改善结直肠癌患者预后、减轻人群疾病负担的关键所在。

但目前我国结直肠癌患者早期诊断及治疗率偏低,积极推动规范的结直肠癌早诊早治是进一步改善我国结直肠癌患者预后的关键。

一、结直肠癌的流行病学趋势结直肠癌是一种常见的恶性肿瘤,其新发病例数在全世界男性、女性中分别排名第3位及第2位,死亡病例数在全世界男性、女性中分别排名第4位及第3位[1]。

发达国家结直肠癌发病率明显高于发展中国家。

随着人们生活水平的不断提高以及生活方式的改变,尤其是膳食结构的改变,我国结直肠癌的发病率日渐增高,已跃居城市恶性肿瘤发病率第2位(33.17/10万),死亡率第4位(15.98/10万),农村地区恶性肿瘤发病率(19.71/10万)和死亡率(9.68/10万)第5位[2]。

结直肠癌在我国东部地区的发病率和死亡率分别为33.88/10万和15.65/10万、中部地区为24.79/10万和12.54/10万、西部地区则为24.78/10万和12.21/10万[3]。

随着诊疗技术的发展,结直肠癌的5年生存率不断提高。

美国结直肠癌5年生存率已达到64%左右;欧洲如德国、法国和英国等国家结直肠癌5年生存率也超过60%。

近年来中国的结直肠癌总体5年生存率也有了很大提高,结肠癌5年生存率已经达到57.6%,直肠癌5年生存率为56.9%,但仍低于欧洲和美国,也低于亚洲的日本和韩国[4],原因是我国结直肠癌早期诊断率总体偏低。

美国结直肠癌诊断病例中Ⅰ~Ⅱ期占39%,Ⅲ期和Ⅳ期分别占32%和24%[5]。

虽然我国37家三甲医院统计数据显示结直肠癌患者Ⅰ期占13.9%,Ⅱ期占26.7%,Ⅲ期和Ⅳ期结直肠癌分别占34.6%和23.7%[6]。

我国由于各个地区和医院诊治水平参差不齐,总体早期结直肠癌患者占比约20%~30%,大部分患者诊断时已是中晚期。

《中国社区居民结直肠癌筛查专家共识》(2024)要点1流行病学CRC是一种常见的恶性肿瘤。

近年来,CRC的患病率在全球呈逐年上升的趋势。

我国CRC 流行病学具有以下特征:(1)时间分布特征:(2)地区分布特征:(3)性别分布特征:(4)年龄分布特征:2危险因素与保护因素推荐与建议●可增加CRC风险并影响筛查策略的风险因素,包括某些遗传性因素、年龄、个人或家族肿瘤史、炎症性肠病(IBD)、糖尿病。

●可增加CRC风险并潜在可纠正的危险因素,包括肥胖、糖尿病、吸烟、过量饮酒、过度摄入加工肉类等,应重点关注具有这些危险因素的人群,对其进行早期CRC筛查、健康教育以及一级预防。

●保持健康的生活方式可以降低CRC发病风险,包括摄入膳食纤维、全谷物和/或乳制品、合理的体育锻炼等。

2.1 危险因素2.1.1 相关疾病因素(1)个人或家族肿瘤史有CRC家族史的人群患CRC的风险显著增加。

(2)IBDIBD包括克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC),长期肠道炎症会增加IBD患者发生结直肠肿瘤的风险。

(3)糖尿病糖尿病是CRC的独立危险因素。

2.1.2 生活方式因素(1)红肉及加工肉类摄入食用红肉及加工肉类增加CRC的风险可能与其能促使食用者易发生肥胖、胰岛素抵抗和胆汁酸分泌物增加相关。

(2)肥胖已有较多证据表明肥胖和缺乏运动是CRC的危险因素。

(3)吸烟烟草烟雾是包括CRC在内的多种癌症的相关危险因素。

(4)大量饮酒大量饮酒是公认的可致CRC的危险因素之一。

2.1.3 其他因素2.2 保护因素2.2.1 阿司匹林《美国国家综合癌症网络(NCCN)临床指南———结肠/直肠癌》中提及可以考虑服用阿司匹林作为CRC的一级预防。

2.2.2 合理饮食与体育锻炼3社区居民CRC筛查对象及初筛年龄推荐与建议●将筛查人群分为一般风险人群、散发性高危人群、遗传性CRC高危人群;针对不同风险人群确定CRC筛查早期对象,制定不同的CRC筛查策略和模式。

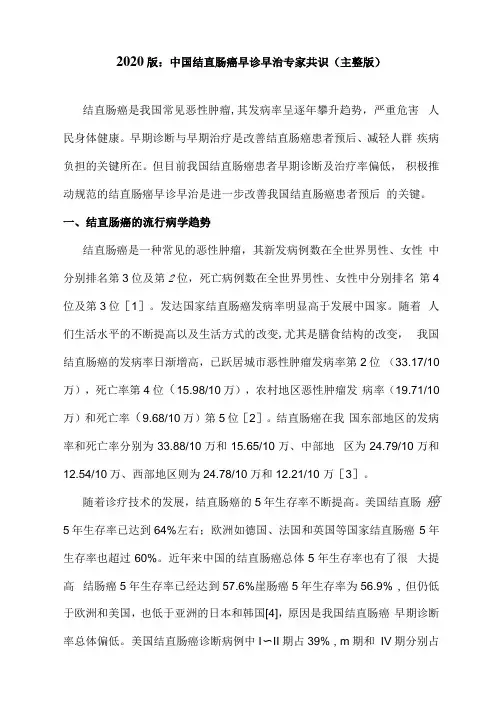

2020版:中国结直肠癌早诊早治专家共识(主整版)结直肠癌是我国常见恶性肿瘤,其发病率呈逐年攀升趋势,严重危害人民身体健康。

早期诊断与早期治疗是改善结直肠癌患者预后、减轻人群疾病负担的关键所在。

但目前我国结直肠癌患者早期诊断及治疗率偏低,积极推动规范的结直肠癌早诊早治是进一步改善我国结直肠癌患者预后的关键。

一、结直肠癌的流行病学趋势结直肠癌是一种常见的恶性肿瘤,其新发病例数在全世界男性、女性中分别排名第3位及第2位,死亡病例数在全世界男性、女性中分别排名第4位及第3位[1]。

发达国家结直肠癌发病率明显高于发展中国家。

随着人们生活水平的不断提高以及生活方式的改变,尤其是膳食结构的改变,我国结直肠癌的发病率日渐增高,已跃居城市恶性肿瘤发病率第2位(33.17/10万),死亡率第4位(15.98/10万),农村地区恶性肿瘤发病率(19.71/10万)和死亡率(9.68/10万)第5位[2]。

结直肠癌在我国东部地区的发病率和死亡率分别为33.88/10万和15.65/10万、中部地区为24.79/10万和12.54/10万、西部地区则为24.78/10万和12.21/10 万[3]。

随着诊疗技术的发展,结直肠癌的5年生存率不断提高。

美国结直肠癌5年生存率已达到64%左右;欧洲如德国、法国和英国等国家结直肠癌5年生存率也超过60%。

近年来中国的结直肠癌总体5年生存率也有了很大提高结肠癌5年生存率已经达到57.6%崖肠癌5年生存率为56.9% , 但仍低于欧洲和美国,也低于亚洲的日本和韩国[4],原因是我国结直肠癌早期诊断率总体偏低。

美国结直肠癌诊断病例中I〜II期占39% , m期和IV期分别占32%和24%[5]。

虽然我国37家三甲医院统计数据显示结直肠癌患者I期占13.9% , II期占26.7% , III期和IV期结直肠癌分别占34.6%和23.7%[6]O我国由于各个地区和医院诊治水平参差不齐,总体早期结直肠癌患者占比约20%〜30% ,大部分患者诊断时已是中晩期。

2020版:中国结直肠癌筛查与早诊早治指南(全文)—、引言结直肠癌是威胁我国居民生命健康的主要癌症之一,造成了严重的社会负担。

根据国家癌症中心公布的最新数据,2015年中国结直肠癌新发病例38.76万例,占全部恶曲中瘤发病的9.87% ;由结直肠癌导致的死亡病例18.71万例,占全部恶曲中瘤死亡的8.01%。

如何有效地降低我国结直肠癌疾病负担是亟待解决的重大公共卫生问题。

结直肠癌的发生发展大多遵循"腺瘤一癌"序列,从癌前病变进展到癌—般需要5 ~ 10年的时间,为疾病的早期诊断和临床干预提供了重要时间窗口。

此外,结直肠癌的预后与诊断分期紧密相关。

I期结直肠癌的5年相对生存率为90% ,而发生远处转移的IV期结直肠癌5年相对生存率仅为14%。

大量的硏究和实践已经表明结直肠癌筛查和早诊早治可以有效降低结直肠癌的死亡率。

我国的结直肠癌筛查起步于20世纪70年代结直肠癌高发现场(如浙江省嘉善县和海宁市)的防治工作。

近10年来,随着我国结直肠癌负担不断增加,国家和地方开始逐步推进公共卫生服务项目,在更多的地区逐步开展了人群结直肠癌筛查项目,取得了较好的社会效益。

随着人群结直肠癌筛查项目的广泛开展,规范结直肠癌筛查与早诊早治技术和实施方案对保证结直肠癌防控效果至关重要。

若干学术团体已经发布了一系列专家共识意见,但目前我国仍缺乏基于循证医学证据的结直肠癌筛查与早诊早治指南。

因此,国家癌症中心成立了中国结直肠癌筛查与早诊早治指南制定专家组,联合肿瘤学、消化内科学、内镜学、夕卜科学、病理学、临床检验学、流行病学、循证医学、卫生经济学和卫生管理学等多学科专家,基于世界卫生组织推荐的指南制定原则和方法,制定了本指南,以期为我国结直肠癌筛查与早诊早治的规范开展提供参考,提升我国结直肠癌防控效果。

二、指南形成方法1. 指南发起机构与专家组成员:本指南制定由国家癌症中心发起。

指南制定启动时间为2020年4月9日,定稿时间为2020年12月28日。

中国早期结直肠癌筛查流程专家共识意见(2019,上海)∙国家消化系统疾病临床医学研究中心(上海)∙国家消化道早癌防治中心联盟∙中华医学会消化内镜学分会∙中华医学会健康管理学分会∙中国医师协会内镜医师分会消化内镜专业委员会∙中国医师协会内镜医师分会内镜健康管理与体检专业委员会∙中国医师协会内镜医师分会内镜诊疗质量管理与控制专业委员会∙中国健康促进基金会∙国家消化内镜质控中心∙中国抗癌协会肿瘤内镜学专业委员会一、前言结直肠癌是最常见的恶性肿瘤之一,其发病率在全球居于恶性肿瘤第3位,死亡率高居第2位,是占全球发病和死亡首位的消化系统恶性肿瘤[1],严重威胁人民群众的生命健康。

近来随着我国生活方式及饮食结构的西化,结直肠癌发病率总体呈现上升趋势[2,3,4],已成为我国消化系统发病率第2位、患病率第1位的恶性肿瘤[5,6]。

2018年预计我国结直肠癌新发病例超过52.1万,死亡病例约24.8万,新发和死亡病例均接近全世界同期结直肠癌病例的30%[7],疾病负担沉重。

因此,降低我国结直肠癌的死亡率和发病率既是刻不容缓的重大临床关键问题,也是实现十九大报告中"健康中国"这一宏伟战略的具体措施。

目前我国结直肠癌5年生存率远低于美国及日韩[8],85%以上的结直肠癌发现即已属晚期,即使经过手术、放化疗、靶向治疗等综合治疗,患者的5年生存率仍明显低于40%;相反,早期结直肠癌治疗后5年生存率可超过95%,甚至可以完全治愈。

现阶段我国早期结直肠癌的诊断率低于10%,明显落后于日本(1991年早期诊断率已达到20%)和韩国(2009年已超过20%)[8,9]。

因此,为改变我国结直肠癌高发病率、高死亡率和低早期诊断率的现状,早期结直肠癌筛查措施亟待在国内推广。

欧美等发达国家已建立起较为完善的国家结直肠癌筛查体系,我国结直肠癌筛查始于20世纪70年代[10],目前在部分省市或地区有区域性结直肠癌筛查项目开展[11,12,13]。

《中国结直肠肿瘤早诊筛查策略专家共识》要点结直肠癌是我国常见恶性肿瘤。

根据国家癌症中心全国肿瘤登记办公室记录数据显示,2015 年中国大陆地区结直肠癌新发病42.92万例,当年因结直肠癌死亡28.14万例,日均发病和死亡分别为11 759例和7710例。

结直肠癌发病在我国呈现城市快速增长、农村平稳增长、城市显著高于农村的特点。

结直肠癌新治疗手段不断被应用于临床,然而,即使在美国其5年生存率仅在 60%左右。

患病人数多、治疗费用高是其另一特点。

加强结直肠癌早期防治已成为各界共识。

而在早期防治措施中,早诊筛查的地位和作用尤为关键。

世界主要发达国家均已实施针对全国人口的结直肠肿瘤早诊筛查,将其作为基本公共卫生服务,并已取得明显的成绩。

结直肠肿瘤早诊筛查涉及多个领域,我国在医疗卫生体制、人们经济和生活水平、地区发展的均衡度以及文化习俗上,均与其他国家存在较大差异,需要探索适合我国国情的结直肠肿瘤早诊筛查策略,才能使得“降低人群死亡率和发病率”这一结直肠肿瘤早诊筛查的目标得以顺利实现。

一、筛查目标结直肠肿瘤早诊筛查的最终目标,是降低人群结直肠癌死亡率,使人们的健康寿命得到延长;降低人群结直肠癌发病率,减少发病和患病人数,使医疗卫生费用得到节约,人们生活质量得到提高。

由于结直肠癌死亡率和发病率降低效果的实现需要在开展早诊筛查后,经过3~5年以上长期观察方可有所体现。

为了即时观察结直肠肿瘤早诊筛查项目或活动的成效,我们建议可用短期目标暂时代替最终目标,并用短期指标进行评价。

结直肠肿瘤早诊筛查短期指标为,能在短时间内对结直肠肿瘤早诊筛查项目或活动实施的效果进行评价的指标。

人群筛查率是指一个目标群体中已参加过结直肠肿瘤早诊筛查个体的比例,是评价结直肠肿瘤早诊筛查效果的一个重要指标。

推荐筛查短期目标:提高人群筛查率,提高早期肿瘤检出率(早期肿瘤包含进展期腺瘤、平坦型锯齿状腺瘤、其他伴上皮高级别瘤变的病变和早期癌T2N0M0的检出率)。

2020版:中国结直肠癌早诊早治专家共识(完整版)结直肠癌是一种常见的恶性肿瘤,其发病率不断攀升,给人民身体健康带来了严重危害。

为了改善结直肠癌患者的预后和减轻人群的疾病负担,早期诊断和治疗是至关重要的。

但是,我国目前结直肠癌患者早期诊断和治疗的比例较低,因此积极推动规范的结直肠癌早诊早治是非常必要的。

结直肠癌是全球男性和女性中新发病例数排名第三和第二的恶性肿瘤,死亡病例数则分别排名第四和第三。

发达国家的结直肠癌发病率明显高于发展中国家。

随着人们生活水平的不断提高,尤其是膳食结构的改变,我国结直肠癌的发病率日益增高,已经成为城市恶性肿瘤发病率第二高的疾病(33.17/10万),死亡率排名第四(15.98/10万),而农村地区的结直肠癌发病率(19.71/10万)和死亡率(9.68/10万)则排名第五。

据统计,我国东部地区的结直肠癌发病率和死亡率分别为33.88/10万和15.65/10万,中部地区为24.79/10万和12.54/10万,西部地区则为24.78/10万和12.21/10万。

随着医疗技术的不断发展,结直肠癌的5年生存率不断提高。

美国结直肠癌的5年生存率已经达到了64%左右,而欧洲国家如德国、法国和英国等的结直肠癌5年生存率也超过了60%。

近年来,中国的结直肠癌总体5年生存率也有了很大提高,结肠癌5年生存率已经达到了57.6%,而直肠癌5年生存率为56.9%。

但是,我国的结直肠癌5年生存率仍然低于欧洲和美国,也低于亚洲的日本和韩国。

这主要是因为我国结直肠癌早期诊断率总体偏低。

美国结直肠癌诊断病例中,Ⅰ~Ⅱ期占39%,Ⅲ期和Ⅳ期分别占32%和24%。

虽然我国37家三甲医院的统计数据显示,结直肠癌患者Ⅰ期占13.9%,Ⅱ期占26.7%,Ⅲ期和Ⅳ期分别占34.6%和23.7%。

但是,由于各个地区和医院的诊治水平参差不齐,总体早期结直肠癌患者占比约20%~30%,大部分患者诊断时已经是中晚期。

结直肠癌筛查与早诊早治方案(2024年版)结直肠癌是一种较为常见的癌症,严重威胁我国居民身体健康。

研究表明,针对结直肠癌高风险人群开展筛查与早诊早治能够有效提高人群结直肠癌早期诊断率,降低死亡率。

为进一步规范结直肠癌筛查与早诊早治工作,提升结直肠癌防治效果,特制定本方案。

一、流行病学相关监测数据显示,2022年中国新发结直肠癌病例51.71万例,占全部恶性肿瘤发病的10.7%。

结直肠癌死亡病例24.00万例,占全部恶性肿瘤死亡的9.3%。

全国结直肠癌发病率和死亡率分别为36.63/10万和17.00/10万,总体呈上升趋势。

近年来我国结直肠癌患者5年生存率虽有所提高,但仍处于较低水平,如早期发现、早期治疗,将使5年生存率显著提高。

结直肠癌的主要危险因素包括红肉和加工肉类摄入、饮酒、吸烟、肥胖、糖尿病、炎症性肠病及结直肠癌家族史等;主要保护因素包括摄入膳食纤维和乳制品,合理体育锻炼等。

二、高风险人群(一)散发性结直肠癌高风险人群综合年龄、性别、一级亲属结直肠癌家族史、吸烟和体重指数(BMI),对散发性结直肠癌风险进行评分,原则如下:1.年龄:≤49岁(0分),50-59岁(1分),≥60岁(2分)。

2.性别:女性(0分),男性(1分)。

3.吸烟史:无(0分),有(1分)。

4.BMI:<23kg/m2(0分),≥23kg/m2(1分)。

5.一级亲属(父母、子女以及兄弟姐妹)确诊结直肠癌:无(0分),有(1分;其中,如有1个一级亲属<60岁时被确诊为结直肠癌,或者2个一级亲属确诊结直肠癌4分)。

以上各项累计评分≥4分者,认定为高风险人群。

(二)遗传性结直肠癌高风险人群具有林奇综合征或患有家族性腺瘤性息肉病等的人群。

三、筛查(一)筛查对象1.散发性结直肠癌高风险人群,无结直肠癌病史,推荐筛查起止年龄在40~74岁之间。

其中,有1个一级亲属小于60岁时确诊为结直肠癌,或者2个及以上一级亲属确诊结直肠癌,推荐从比一级亲属中最早确诊结直肠癌者诊断年龄提前10岁开始进行结直肠癌筛查,不对筛查起始年龄做限制。

中国结直肠肿瘤综合预防共识意见(2021年,上海)要点结直肠癌的一级预防结直肠癌从发生学角度大致分为家族遗传性和散发性。

无论是遗传性还是散发性结直肠癌,环境因素均是影响其发生和进展的重要因素。

1. 散发性结直肠癌的预防1)预防散发性结直肠腺瘤初次发生调整饮食习惯和生活方式是预防结直肠癌的基础,包括高膳食纤维饮食、减少红肉(牛肉、羊肉、猪肉等哺乳动物的肌肉组织)和加工肉类制品(腌制、熏烤、煎炸等肉类食品)的摄入以及合理的体育锻炼,避免肥胖、长期吸烟和长期大量饮酒。

证据等级:2;推荐等级:B;陈述同意率:91.3%阿司匹林、环氧合酶-2抑制剂等非甾体抗炎药可减少结直肠腺瘤初次发生(2a),但存在潜在不良反应(1)。

证据等级:2a;推荐等级:B;陈述同意率:87.7%叶酸干预可预防散发性结直肠腺瘤的初次发生。

证据等级:2a;推荐等级:B;陈述同意率:83.9%补充维生素D在一定程度上可能减少结直肠腺瘤的发生。

证据等级:2b;推荐等级:B;陈述同意率:81.5%通过调节肠道微生态预防结直肠腺瘤或结直肠癌具有一定前景。

证据等级:3;推荐等级:C;陈述同意率:84.0%2)预防散发性结直肠腺瘤复发内镜下摘除结直肠腺瘤可明显降低结直肠癌发病率,但需关注摘除后的结直肠腺瘤再发率。

证据等级:1;推荐等级:A;陈述同意率:98.8%改善生活习惯和调整饮食结构可能降低结直肠腺瘤摘除后再发率。

证据等级:2b;推荐等级:B;陈述同意率:90.2%低剂量阿司匹林可用于年龄小于70岁且预期寿命≥10年、有心血管疾病风险、无消化道出血高危因素者结直肠腺瘤的再发预防;COX-2抑制剂等其他非甾体抗炎药(NSAIDs)有减少腺瘤再发的作用,但需平衡风险-获益比。

证据等级:1;推荐等级:A;陈述同意率:81.5%钙剂和维生素D单独或联合应用对结直肠腺瘤的再发可能有一定预防作用。

证据等级:1;推荐等级:B;陈述同意率:81.5%叶酸对结直肠腺瘤再发的预防作用尚无定论。

2020版:中国结直肠癌筛查与早诊早治指南主要内容结直肠癌是威胁我国居民生命健康的主要癌症之一,造成了严重的社会负担。

国家癌症中心发起,联合多学科专家共同制定了《中国结直肠癌筛查与早诊早治指南(2020,北京)》。

关于结直肠癌的筛查,指南主要给出以下推荐意见。

一般风险人群定义➤不具有以下风险因素者,可被定义为“一般风险人群”:(1)一级亲属具有结直肠癌病史(包括非遗传性结直肠癌家族史和遗传性结直肠癌家族史);(2)本人具有结直肠癌病史;(3)本人具有肠道腺瘤病史;(4)本人患有8~10 年长期不愈的炎症性肠病;(5)本人粪便潜血试验阳性(强推荐,GRADE 证据分级:中)。

散发性结直肠癌高危人群定义➤散发性结直肠癌高危人群的定义,应综合个体年龄、性别、体质指数等基本信息,结直肠癌家族史、肠息肉等疾病史以及吸烟、饮酒等多种危险因素来进行综合判定(强推荐,GRADE 证据分级:中)。

➤为提高风险预测效能,可结合粪便潜血试验和其他实验室检查结果,并结合适用人群实际情况,考虑纳入风险等级较高的其他因素,以最终确定结直肠癌高危人群的判定标准(强推荐,GRADE 证据分级:低)。

遗传性结直肠癌高危人群定义➤遗传性结直肠癌包括非息肉病性结直肠癌和息肉病性结直肠癌综合征(强推荐,GRADE 证据分级:高)。

➤非息肉病性结直肠癌包括林奇综合征(Lynch Syndrome)和家族性结直肠癌X 型林奇样综合征(强推荐,GRADE 证据分级:高)。

➤息肉病性结直肠癌综合征包括家族性腺瘤性息肉病、MUTYH 基因相关息肉病、遗传性色素沉着消化道息肉病综合征(Peutz-Jeghers 综合征)、幼年性息肉综合征、锯齿状息肉病综合征等(强推荐,GRADE 证据分级:高)。

一般人群筛查起止年龄➤推荐一般人群40 岁起接受结直肠癌风险评估(弱推荐,GRADE 证据分级:低),推荐评估为中低风险的人群在50~75 岁接受结直肠癌筛查(强推荐,GRADE 证据分级:中),推荐评估结果为高风险的人群在40~75 岁起接受结直肠癌筛查(强推荐,GRADE 证据分级:中)。

标准与规范丨2020中国结直肠癌早诊早治专家共识完整版结直肠癌是我国常见恶性肿瘤,其发病率呈逐年攀升趋势,严重危害人民身体健康。

早期诊断与早期治疗是改善结直肠癌患者预后、减轻人群疾病负担的关键所在。

但目前我国结直肠癌患者早期诊断及治疗率偏低,积极推动规范的结直肠癌早诊早治是进一步改善我国结直肠癌患者预后的关键。

一、结直肠癌的流行病学趋势结直肠癌是一种常见的恶性肿瘤,其新发病例数在全世界男性、女性中分别排名第3位及第2位,死亡病例数在全世界男性、女性中分别排名第4位及第3位[1]。

发达国家结直肠癌发病率明显高于发展中国家。

随着人们生活水平的不断提高以及生活方式的改变,尤其是膳食结构的改变,我国结直肠癌的发病率日渐增高,已跃居城市恶性肿瘤发病率第2位(33.17/10万),死亡率第4位(15.98/10万),农村地区恶性肿瘤发病率(19.71/10万)和死亡率(9.68/10万)第5位[2]。

结直肠癌在我国东部地区的发病率和死亡率分别为33.88/10万和15.65/10万、中部地区为24.79/10万和12.54/10万、西部地区则为24.78/10万和12.21/10万[3]。

随着诊疗技术的发展,结直肠癌的5年生存率不断提高。

美国结直肠癌5年生存率已达到64%左右;欧洲如德国、法国和英国等国家结直肠癌5年生存率也超过60%。

近年来中国的结直肠癌总体5年生存率也有了很大提高,结肠癌5年生存率已经达到57.6%,直肠癌5年生存率为56.9%,但仍低于欧洲和美国,也低于亚洲的日本和韩国[4],原因是我国结直肠癌早期诊断率总体偏低。

美国结直肠癌诊断病例中Ⅰ~Ⅱ期占39%,Ⅲ期和Ⅳ期分别占32%和24%[5]。

虽然我国37家三甲医院统计数据显示结直肠癌患者Ⅰ期占13.9%,Ⅱ期占26.7%,Ⅲ期和Ⅳ期结直肠癌分别占34.6%和23.7%[6]。

我国由于各个地区和医院诊治水平参差不齐,总体早期结直肠癌患者占比约20%~30%,大部分患者诊断时已是中晚期。

中国早期结直肠癌及癌前病变筛查与诊治共识一、本文概述《中国早期结直肠癌及癌前病变筛查与诊治共识》文章旨在为中国结直肠癌的防控工作提供科学、规范的指导建议。

文章将全面概述早期结直肠癌及癌前病变的筛查、诊断、治疗等方面的内容,以期为临床医生提供实用的参考依据,推动结直肠癌防治工作的规范化、标准化和精准化。

文章将结合国内外最新的研究成果和临床实践经验,针对我国结直肠癌的流行病学特点,提出适合我国国情的筛查策略、诊断方法、治疗原则以及随访管理等方面的共识建议。

通过本文的阐述,希望能够提高公众对结直肠癌的认知,加强早期筛查意识,降低结直肠癌的发病率和死亡率,为提升我国结直肠癌防治水平做出积极贡献。

二、筛查策略中国早期结直肠癌及癌前病变的筛查与诊治策略,应以降低发病率和死亡率为目标,结合我国的国情和疾病特点,制定出一套既科学又切实可行的方案。

应优先针对高风险人群进行筛查,包括有家族史、既往有肠道疾病史、生活习惯不良(如高脂肪、低纤维饮食,缺乏运动等)的人群。

同时,也应考虑年龄因素,因为结直肠癌的发病率随着年龄的增加而升高。

目前常用的筛查方法包括大便隐血试验、血清肿瘤标志物检测、结肠镜检查等。

大便隐血试验简便易行,适合大规模人群的初步筛查;血清肿瘤标志物检测对于疾病的早期发现有一定帮助,但特异性不高,常需结合其他检查;结肠镜检查是诊断结直肠癌的金标准,可以直接观察肠道内病变,并取组织进行病理学检查。

筛查的频率和周期应根据不同的筛查方法和目标人群的风险等级来确定。

对于高风险人群,建议每年进行一次结肠镜检查;对于一般风险人群,可以考虑每2-3年进行一次大便隐血试验或血清肿瘤标志物检测。

对于筛查中发现的癌前病变或早期癌肿,应及时进行干预和治疗,并加强随访管理。

同时,也应加强对筛查阴性人群的随访,以便及时发现并处理可能出现的病变。

加强公众对结直肠癌及癌前病变的认识和了解,提高公众的筛查意识,是实施有效筛查策略的重要一环。