甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的应用与发展

- 格式:ppt

- 大小:2.32 MB

- 文档页数:39

甲氧基丙烯酸酯类等四大类杀菌剂市场概况及前景展望严明;柏亚罗【摘要】概述了三唑类、其他唑类、甲氧基丙烯酸酯类及琥珀酸脱氢酶抑制剂类等四大类重要杀菌剂的市场概况,近来年的发展走势及未来的前景展望,并对各类杀菌剂中市场份额较大或(和)市场增长较快的品种分别进行了介绍。

%Market overview, develop trend and prospect outlook on four fungicide sectors, including triazole, other azole, methoxyacrylate (strobilurin) and succinate dehydrogenase inhibitor fungicides, were summarized. Some of important fungicides were described in details. These products had larger market shares or (and) faster increase.【期刊名称】《现代农药》【年(卷),期】2016(015)006【总页数】9页(P1-8,11)【关键词】三唑类杀菌剂;其他唑类杀菌剂;甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂;琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂;市场;应用;前景展望【作者】严明;柏亚罗【作者单位】上海市公共绿地建设事务中心,上海 201100;江苏省农药研究所股份有限公司,南京 210046【正文语种】中文【中图分类】TQ4552014年,全球杀菌剂实现销售额163.65亿美元,占632.12亿美元全球农药总市场的25.9%,同比增长4.4%。

西欧、日本和北美等发达市场是杀菌剂增长的先锋。

2014年,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂以37.43亿美元的销售额超越了三唑类杀菌剂,成为全球第一大杀菌剂产品类型,三唑类杀菌剂位列第二。

近几年,琥珀酸脱氢酶抑制剂类(SDHI)杀菌剂的增长最快,其2009—2014年的复合年增长率(以2014年为基年)为26.8%;包括丙硫菌唑在内的“其他唑类杀菌剂”近几年也增长不俗,其2009—2014年的复合年增长率为10.5%[1]。

后菌酯(TrifIOXyStrobin)是1998年由汽巴-嘉基公司(现属先正达公司)开发的甲氧丙烯酸酯类杀菌剂,根据协议2000年以后由德国拜耳公司进行全球开发。

其杀菌谱广,杀菌活性高,耐雨水冲刷,用于谷物、大豆、玉米、水稻、油菜、棉花、甜菜等众多作物,防治子囊菌、半知菌、担子菌、卵菌纲病害,对大豆亚洲锈病防效卓越作用机理胎菌酯属于甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,为线粒体呼吸抑制剂,通过阻止细胞色素bdQ。

位点的电子传递来抑制线粒体的呼吸作用。

胎菌酯具有内吸性、渗透性,能够在植株体内实现快速分布,耐雨水冲刷性能良好,持效期长。

胎菌酯具有良好的保护活性,且有一定的治疗活性。

其主要用于茎叶处理,根据作物种类、病害类型、使用方法的不同,使用剂量也不尽相同。

在发病初期,包括泡子萌发、芽管伸长、泡子形成时施用,胎菌酯能有效防治白粉病、叶斑病以及果树病害。

其对黑星病生命周期的各个阶段均有效。

胎菌酯最佳应用时期为泡子萌发和病害发生初期,其活性不受应用环境影响。

胎菌酯对C14-脱甲基化酶抑制剂、苯甲酰胺类和苯并咪嘤类等杀菌剂产生抗性的菌株有效,与吗琳类、三嗖类、苯胺基口密碇类、苯基叱咯类、苯基酰胺类杀菌剂如甲霜灵等无交互抗性。

防治病害眄菌酯对几乎所有真菌纲(子囊菌纲,担子菌纲,卵菌纲和半知菌类)病害如白粉病、叶斑病、锈病、炭疽病、褐斑病、黑痘病、霜霉病、疫病、早疫病、晚疫病、稻瘟病、蔓枯病、颍枯病、网斑病、赤霉病等几乎所有真菌病害具有良好的活性。

具有高效、广谱、保护、治疗、铲除、渗透、内吸活性外,还具有耐冲刷,持效期长等特性,对黑星病各个时期均有活性。

胎菌酯安全性很好,可广泛用于小麦、玉米、花生、大豆、番茄、辣椒、茄子、黄瓜、西瓜、甜瓜、南瓜、白菜、甘蓝、花椰菜、苹果、梨树、核桃、葡萄、舒猴桃、青枣、荔枝、龙眼、芒果等多种作物,防治子囊菌、半知菌、担子菌、卵菌纲病害,对大豆亚洲锈病防效卓越。

由于作用位点单一,其复配剂型被广泛使用。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂(国外称Strobilurin)是一种仿生杀菌剂,是继苯并咪唑和三唑类之后的一个里程碑式的农用杀菌剂,经过近20年的发展,成为一类非常重要的杀菌剂,在上亿美金销售额的杀菌剂中占有多个就是实证。

这类杀菌剂的先导化合物:嗜球果伞素A(S trobilurin A)和嗜球果伞素B(Strobilurin B)最早是由德国IBWF的T.Anke和Steglich 教授于1977年首次从嗜球果伞(Strobilurus tenacellus,也有译作附胞球果菌)培养液中分离得到的。

这个IBWF(Institute of Biotechnology and Drug Research)就是德国生物技术药物研究所,位于德国凯泽斯劳腾(Kaiserslautern,Germany)大学内。

而实际上,这个Strobilurin A与Musikek等人1969年从霉状小奥德蘑(Oudemansiella mucida)中分离得到的Mucidin极其相似,这个Mucidin具有抗真菌活性。

strobilurin A与mucidin的红外光谱、紫外光谱以及元素组成一致,而旋光不同。

随后Anke等人为了搞清这二者是否为同一物质,进一步研究小奥德蘑(Oudemansiella mucida)并分离到了strobilurin A 外,还得到了结晶状的小奥德蘑素1981年Sedmera等发表了mucidin的结构,将mucidin的构型定为E, E, E 。

而Beck er等人则首次报道了strobilurin A与strobilurin B、oudemansin A结构相似,而且它们的杀菌活性均源于同样的作用机制:通过阻碍细胞色素b和c1这间的电子传递来抑制线粒体呼吸。

1984年Anke和Steglich确定了strobilurin A的立体构型为E, Z, E 。

直到1986年,将mucidin和strobilurin A直接对比才证实了两者的一致性。

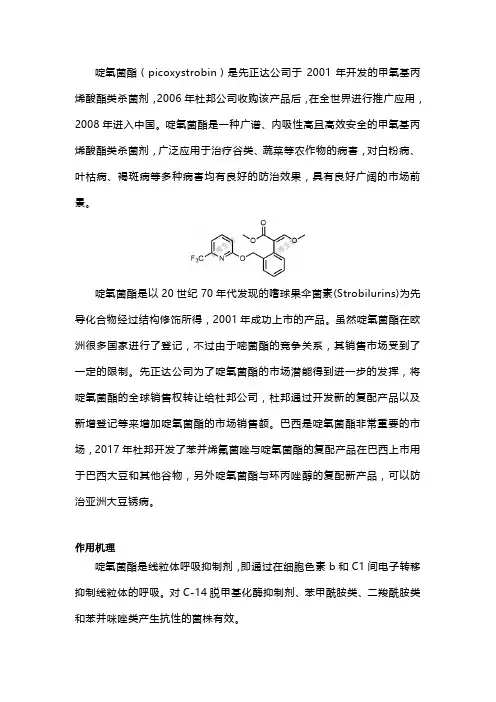

啶氧菌酯(picoxystrobin)是先正达公司于2001年开发的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,2006年杜邦公司收购该产品后,在全世界进行推广应用,2008年进入中国。

啶氧菌酯是一种广谱、内吸性高且高效安全的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,广泛应用于治疗谷类、蔬菜等农作物的病害,对白粉病、叶枯病、褐斑病等多种病害均有良好的防治效果,具有良好广阔的市场前景。

啶氧菌酯是以20世纪70年代发现的嗜球果伞菌素(Strobilurins)为先导化合物经过结构修饰所得,2001年成功上市的产品。

虽然啶氧菌酯在欧洲很多国家进行了登记,不过由于嘧菌酯的竞争关系,其销售市场受到了一定的限制。

先正达公司为了啶氧菌酯的市场潜能得到进一步的发挥,将啶氧菌酯的全球销售权转让给杜邦公司,杜邦通过开发新的复配产品以及新增登记等来增加啶氧菌酯的市场销售额。

巴西是啶氧菌酯非常重要的市场,2017年杜邦开发了苯并烯氟菌唑与啶氧菌酯的复配产品在巴西上市用于巴西大豆和其他谷物,另外啶氧菌酯与环丙唑醇的复配新产品,可以防治亚洲大豆锈病。

作用机理啶氧菌酯是线粒体呼吸抑制剂,即通过在细胞色素b和C1间电子转移抑制线粒体的呼吸。

对C-14脱甲基化酶抑制剂、苯甲酰胺类、二羧酰胺类和苯并咪唑类产生抗性的菌株有效。

啶氧菌酯具有内吸活性和熏蒸活性,一旦被叶片吸收后,在木质部中移动,随植物体液在运输系统中流动。

在叶片表面的气相中流动,并可以气相直接被叶片吸收,进入木质部。

由于其内吸活性和熏蒸活性,施药后有效成分能够有效再分配和充分传递,比嘧菌酯或肟菌酯有更好的治疗活性。

啶氧菌酯为广谱杀菌剂,主要应用于小麦和大麦上的相关病害防治,主要用于防治麦类的叶面病害如叶枯病、叶锈病、颖枯病、褐斑病、白粉病等,与现有Strobilurin类杀菌相比,对小麦叶枯病、网斑病和云纹病有更强的治疗效果。

啶氧菌酯的优势化合物活性高啶氧菌酯,除了此类化合物均具有的活性基团—甲氧基丙烯酸酯外,还有一个三氟甲基,氟原子是卤素原子中最活跃的,这也导致啶氧菌酯相较于同类化合物,具有更高的杀菌活性。

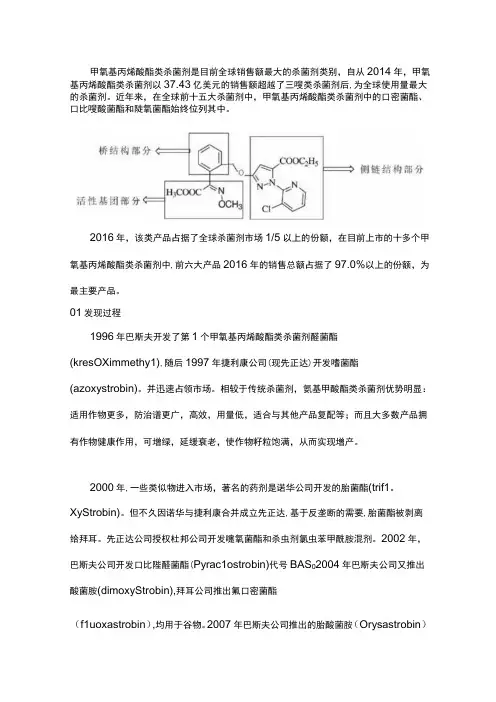

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是目前全球销售额最大的杀菌剂类别,自从2014年,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂以37.43亿美元的销售额超越了三嗖类杀菌剂后,为全球使用量最大的杀菌剂。

近年来,在全球前十五大杀菌剂中,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中的口密菌酯、口比嗖酸菌酯和陡氧菌酯始终位列其中。

2016年,该类产品占据了全球杀菌剂市场1/5以上的份额,在目前上市的十多个甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中,前六大产品2016年的销售总额占据了97.0%以上的份额,为最主要产品。

01发现过程1996年巴斯夫开发了第1个甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂醛菌酯(kresOXimmethy1),随后1997年捷利康公司(现先正达)开发嗜菌酯(azoxystrobin)。

并迅速占领市场。

相较于传统杀菌剂,氨基甲酸酯类杀菌剂优势明显:适用作物更多,防治谱更广,高效,用量低,适合与其他产品复配等;而且大多数产品拥有作物健康作用,可增绿,延缓衰老,使作物籽粒饱满,从而实现增产。

2000年,一些类似物进入市场,著名的药剂是诺华公司开发的胎菌酯(trif1。

XyStrobin)。

但不久因诺华与捷利康合并成立先正达,基于反垄断的需要,胎菌酯被剥离给拜耳。

先正达公司授权杜邦公司开发嚏氧菌酯和杀虫剂氯虫苯甲酰胺混剂。

2002年,巴斯夫公司开发口比陛醛菌酯(Pyrac1ostrobin)代号BAS02004年巴斯夫公司又推出酸菌胺(dimoxyStrobin),拜耳公司推出氟口密菌酯(f1uoxastrobin),均用于谷物。

2007年巴斯夫公司推出的胎酸菌胺(Orysastrobin)o住友化学2016年上市的mandestrobin是最近上市的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。

02作用机理甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是基于天然抗生素Strobi1urinA为先导化合物开发的新型杀菌剂,是能量生成抑制剂。

甲氧基丙烯酸酯衍生(以下简称:Strobi1urins)类农药源于对嗜球果伞素和小奥德蘑素等天然产物的研究。

河南农业2020年第2期(上)甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是一类具有高效、广谱、安全、促生的新型仿生性杀菌剂,是世界农药界继三唑类杀菌剂之后又一个里程碑式的农用杀菌剂,极具发展潜力和应用前景。

一、作用机理甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的杀菌谱非常广泛,几乎对所有已知的真菌都有防治效果,施用剂量较低。

其作用机制都是通过阻塞细胞色素之间的电子传递,阻碍三磷酸腺苷(ATP) 的产生,干扰真菌体内的能量循环,从而抑制线粒体的呼吸,达到发挥抑菌杀菌的作用。

该杀菌剂对病原真菌有很强的抗菌活性,既能抑制菌丝生长,又能抑制孢子萌发。

二、环境影响 甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂对动植物非常安全,原因是这类化合物进入动植物体内后在酶的作用下迅速脱酯降解,使其毒力丧失,不会影响植物、昆虫、哺乳动物细胞线粒体的电子传递。

另外,这类杀菌剂的毒性也很低,对大鼠急性经口LD50均>5000 mg/kg,且没有致癌和致突变作用,对环境也有很好的相容性。

如嘧菌酯在土壤中的半衰期为 7~28 d,在光照和微生物的作用下,在土壤中易降解,光解和微生物降解的产物也易在土壤中降解,其在土壤中的流动性很差,且易被快速降解,所以对地下水安全。

嘧菌酯没有挥发性,不易污染大气。

三、促生作用甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂除了对植物真菌性病害有很好的防治效果外,还有一个奇特的特性,就是能够显著地促进植物生长,延缓植物衰老,提高植物产量和品质。

其原理是诱导植物产生生理变化,促进氮肥吸收,增加叶片叶绿素含量,促进光合生产能力;能提高植物过氧化氢酶活性和水杨酸含量来增加植物的抗病水平;能够提高植物抗高温、低温、涝害的能力;能降低乙烯含量,避免叶片早衰,最终促使植物根深叶茂,增加产量和改善品质。

四、抗药性及治理甲氧基丙烯酸酯类是作用靶标比较单一的杀菌剂,极易受病原物单基因或寡基因突变的影响,使药剂毒力下降或完全丧失,表现为抗药性。

该类药剂已被列入高等抗药性风险之列。

目前,已有小麦白粉病菌、黄瓜白粉病菌、黄瓜霜霉病菌、香蕉黑斑病菌、葡萄霜霉病菌对这类杀菌剂的抗药性菌株出现。

吡唑醚菌酯应用技术大全吡唑醚菌酯是兼具吡唑结构的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,1993年由德国巴斯夫公司发现,2001年登记并上市,目前已用于100多种作物上,吡唑醚菌酯自从投放市场以来,杀菌谱广、靶标病菌多、免疫性强、提升作物抗逆性、促进作物生长、抗衰老等等这类杀菌剂的功能都得到验证,并且得到大多数用户的认可,更是各种高产套餐的必备产品。

本文关于产品的应用技术仅供参考。

一、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、醚菌酯有啥关系?醚菌酯、嘧菌酯、吡唑醚菌酯称为杀菌剂中的三兄弟,它们都是甲氧基丙烯酸酯类物质。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是以天然甲氧基丙烯酸酯类抗生素为先导化合物开发的一类新型杀菌剂,从下图的化学结构来看,除绿色部分修饰基团的不同,它们都具有甲氧基丙烯酸酯基团(红色圈出部分)。

1、醚菌酯、嘧菌酯、吡唑醚菌酯的共同点(1)独特的作用机理。

它们都是病原真菌的线粒体呼吸抑制剂,对于已对甾醇抑制剂(如三唑类)、苯基酰胺类、二羧酰胺类、苯并咪唑类产生抗性的菌株有效。

(2)杀菌广谱。

对几乎所有真菌类(子囊菌纲、担子菌纲、卵菌纲和半知菌类)病害都显示出很好的活性,如麦类的白粉病、叶枯病、赤斑病、网斑病、黑腥病,水稻的稻瘟病、纹枯病,以及霜霉病、疫病等具有很好的活性,对疫病的防治更显重要。

(3)具有保护和治疗作用,并有良好的渗透和内吸作用,可以茎叶喷雾、水面施药、处理种子等方式使用。

(4)具有高度选择性。

对作物、人、畜及有益生物安全,对环境基本无污染。

二、作用机理及方式线粒体呼吸链1、作用机理通过阻止细胞色素b和c1间电子传递而抑制线粒体呼吸作用,使线粒体不能产生和提供细胞正常代谢所需要的能量(ATP),最终导致细胞死亡。

所以它也被称为呼吸抑制剂。

作用于线粒体呼吸的杀菌剂较多,但苯氧基丙烯酸酯类杀菌剂作用的部位与以往所有杀菌剂均不同,因而对于已对甾醇抑制剂如三唑类、苯基酰胺类、二羧酰胺类、苯并咪唑类产生抗性的菌株有效。

2、作用方式通过抑制孢子萌发和菌丝生长而发挥药效,具有保护、治疗、铲除、渗透、强内吸及耐雨水冲刷作用。

QoI类杀菌剂——一类成功的农用杀菌剂的兴衰本文来源:The QoI Fungicides, the Rise and Fall of a Successful Class of Agricultural Fungicides 翻译:薛鹤、张新新1、简介真菌性病害对作物是一个重大威胁。

为了应付这个问题,种植者使用了巨额的化学品,杀真菌剂早已被用于减少作物损失。

植物病害的药剂防治开始于19世纪中后期,当时杀菌剂的主要活性成分为硫,基于此石灰-硫酸铜混合液(波尔多液)被使用。

直到20世纪40年代时,可用杀菌剂阿森纳还是非常少的。

植物病害的防控主要还是依靠这类由用户制备的无机化学制剂。

第二次世界大战对大多数国家的化学产业来说是一个有重大进展的时期。

根据战前化学科学,战后出现新的化学学科和新的化合物。

但是几乎所有成分都是保护剂,也就是说,他们需要在该真菌还未侵染作物时就要存在于作物体内,因为作物一旦感染,他们是没有效果的。

一种抗生素的引进对化学防治药剂发展是一个显著的进步。

1955年,在日本研发出一种专门针对稻瘟病防治的抗生素,灭瘟S.,这是第一个系统性的产品,可以在一个领域被广泛应用。

20世纪60年代,作物化学保护取得相当大的发展。

前期出现了一些前几年产品的整合,并从既定化学领域做进一步的研发。

成功合成化合物如代森锰锌(二硫代氨基甲酸酯)和敌菌丹(邻苯二甲酰亚胺)。

然而,这十年的主要成就是引进了内吸杀菌剂噻菌灵和苯菌灵,其共同特征是甲基苯并咪唑氨基甲酸酯作用(MBC)模式,这标志着国内植物治疗药剂的问世。

此外,百菌清(一个邻苯二甲腈),萎锈灵和氧化萎锈灵(羧酸),乙嘧酚(2-氨基吡啶)和吗啉杀真菌剂的第一批成员,十二环吗啉和环吗啉,此时也都出现了。

然而,20世纪70年代可能是作物保护化学进步最显著的十年。

此时的农用化学品市场增长速度实质约为每年6.3%。

乙磷铝,膦酸盐类杀真菌剂,有在韧皮部移动的独特性,是上世纪70年代的重大发现之一。

肟菌酯作者:来源:《农业知识·乡村季风》2014年第11期1.作用机理肟菌酯是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,是具有杀菌活性的天然抗生素strobilurin A的合成类似物,对子囊菌类、半知菌类、担子菌类和卵菌纲等都有良好的活性,是具有化学动力学特性的杀菌剂。

它能被植物蜡质层吸附,保护植物表面活性,是一种呼吸抑制剂。

可通过锁住细胞色素b和cl之间的电子传递而阻止细胞ATP合成,从而抑制其线粒体呼吸而发挥抑菌作用。

由于甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂作用位点单一,易产生抗性,为延缓抗性,选用与肟菌酯结构不同、作用机理不同的戊唑醇混配,可减轻对靶标病原菌的选择压力,有利于减轻抗性风险,延长产品生命周期,同时拓宽杀菌谱,有利防治多种作物的病害,减少施药次数,降低防治成本。

2.产品特点肟菌酯不仅杀菌谱广,而且还有保护、治疗和渗透活性,另外,还具有耐雨水冲刷、持效期长等特点。

肟菌酯对白粉病、叶斑病、锈病、霜霉病、立枯病、黑斑病等均有活性,主要用于麦类和水稻作物及葡萄、苹果、花生、香蕉等水果类和黄瓜、番茄、甘蓝等蔬菜作物。

75%肟菌酯·戊唑醇水分散粒剂在美国、德国、法国、比利时、乌克兰、哥伦比亚等100多个国家不同作物上获得登记。

3.登记作物及防治对象黄瓜的白粉病、炭疽病,番茄的早疫病,水稻的稻瘟病、稻曲病、纹枯病。

4.毒性肟菌酯原药急性毒性为低毒,对眼睛、皮肤无刺激性,无致敏性。

制剂毒性为低毒,对眼睛、皮肤无刺激性,无致敏性。

5.生态毒性肟菌酯对水生生物鱼、水蚤、藻、非洲爪蟾剧毒和高毒,对陆生生物鸟、蜂、家蚕、蚯蚓低毒至中等毒,对天敌赤眼蜂中等风险性、对蝌蚪低毒。

制剂产品对鸟、蜂、蚕、蚯蚓、土壤微生物低毒,鱼、藻高毒、水蚤剧毒。

6.残留情况根据残留试验报告,低剂量最多施药3次,安全间隔期3天。

高剂量最多施药3次,安全间隔期21天。

7.制剂75%肟菌酯·戊唑醇水分散粒剂。

(肖斌)。

QoI类杀菌剂——一类成功的农用杀菌剂的兴衰本文来源:The QoI Fungicides, the Rise and Fall of a Successful Class of Agricultural Fungicides 翻译:薛鹤、张新新1、简介真菌性病害对作物是一个重大威胁。

为了应付这个问题,种植者使用了巨额的化学品,杀真菌剂早已被用于减少作物损失。

植物病害的药剂防治开始于19世纪中后期,当时杀菌剂的主要活性成分为硫,基于此石灰-硫酸铜混合液(波尔多液)被使用。

直到20世纪40年代时,可用杀菌剂阿森纳还是非常少的。

植物病害的防控主要还是依靠这类由用户制备的无机化学制剂。

第二次世界大战对大多数国家的化学产业来说是一个有重大进展的时期。

根据战前化学科学,战后出现新的化学学科和新的化合物。

但是几乎所有成分都是保护剂,也就是说,他们需要在该真菌还未侵染作物时就要存在于作物体内,因为作物一旦感染,他们是没有效果的。

一种抗生素的引进对化学防治药剂发展是一个显著的进步。

1955年,在日本研发出一种专门针对稻瘟病防治的抗生素,灭瘟S.,这是第一个系统性的产品,可以在一个领域被广泛应用。

20世纪60年代,作物化学保护取得相当大的发展。

前期出现了一些前几年产品的整合,并从既定化学领域做进一步的研发。

成功合成化合物如代森锰锌(二硫代氨基甲酸酯)和敌菌丹(邻苯二甲酰亚胺)。

然而,这十年的主要成就是引进了内吸杀菌剂噻菌灵和苯菌灵,其共同特征是甲基苯并咪唑氨基甲酸酯作用(MBC)模式,这标志着国内植物治疗药剂的问世。

此外,百菌清(一个邻苯二甲腈),萎锈灵和氧化萎锈灵(羧酸),乙嘧酚(2-氨基吡啶)和吗啉杀真菌剂的第一批成员,十二环吗啉和环吗啉,此时也都出现了。

然而,20世纪70年代可能是作物保护化学进步最显著的十年。

此时的农用化学品市场增长速度实质约为每年6.3%。

乙磷铝,膦酸盐类杀真菌剂,有在韧皮部移动的独特性,是上世纪70年代的重大发现之一。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂合成概述说明以及解释1. 引言1.1 概述甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是一类广泛应用于农业、医药和工业领域的化学物质。

这些化合物具有良好的杀菌活性,并被广泛用于防治各种病原微生物的感染。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂通过抑制或破坏微生物细胞壁、膜和代谢途径,从而实现对微生物的控制。

由于其高效、低毒、低残留等特点,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂在保障作物产量、促进医药领域发展和提高工业生产质量方面具有重要作用。

1.2 文章结构本文将首先介绍甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的合成方法,包括三种常用的合成方法。

然后,探讨该类杀菌剂在农业、医药和工业领域中的应用情况及潜力。

接着,对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的优缺点进行分析,进一步探讨其局限性以及改进方向。

最后,在结论部分总结本文所涉及的内容,并展望甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂在未来研究中可能面临的问题和挑战。

1.3 目的本文旨在全面介绍甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的合成方法、应用领域和优缺点,并探讨其发展前景及可能存在的问题与挑战。

通过对该类杀菌剂进行深入了解,希望能够提供有关研究人员和相关领域从业者参考,促进相关领域的发展和应用效果的提升。

2. 甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂合成:甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是一类广泛应用于农药、医药和工业领域的重要化学物质。

其合成方法主要包括以下几种:2.1 合成方法一:该方法采用丙烯酸叔丁酯作为原料,首先通过加成反应将其与溴乙烷反应得到3-溴-2-甲氧基丙基丙烷。

随后,通过碘代反应将3-溴-2-甲氧基丙基丙烷转化为3-碘-2-甲氧基丙基丙烷。

最后,利用金属钠与碱性条件下的缩合反应,将3-碘-2-甲氧基丙基丙烷与适当的羰基化合物缩合,即可制得目标产物。

2.2 合成方法二:该方法以乙醛为起始原料,经过氢化、脱水、羰基化等一系列的反应步骤,最终合成出甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。

2.3 合成方法三:该方法采用甲氧基丙烯酸与适当的酐类进行酯交换反应,生成甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。

甲氧基丙烯酸酯类农药一、发现过程甲氧基丙烯酸酯类化合物开始的研究开始于1969年,捷克科学家Musilek等人在一种蘑菇(oudemansiella mucida)中首次发现了strobilurin A ,并将这种物质用于治疗人类的皮肤病.Oudemansin A是继Strobilurin A之后从腐朽的松木长出的蘑菇中分离出来的具有抗菌活性的天然抗生素。

O O strobilurin AO O oudemansin A随着越来越多具有杀菌活性的β—甲氧基丙烯酸酯类天然抗生素的相继发现,有关其生物活性、结构确证、作用机理和全合成的研究也越来越多,从而也引起了农药公司和研究人员的极大兴趣。

1982年,英国捷利康公司和德国巴斯夫公司最早展开了该方面的研究工作。

捷利康公司人员研究人员在Strobilurin A的结构基础上进行改造,打破其共轭三烯结构,合成了大量的以β—甲氧基丙烯酸酯衍生物为先导的杀菌剂,但仍未达到田间试用的要求.生测表明含(E)-β—甲氧基丙烯酸酯的化合物具有一定的生物活性,而含(Z)-式的则没有活性。

1986年获得含天然(E)-β—甲氧基丙烯酸甲酯基团的strobilurins合成物的专利权,1992年成功开发出了嘧菌酯(azoxystrobin),并于1996年成功上市。

2000年又公布了啶氧菌酯,并于2002年上市.捷利康公司这类最早专利的发布阻碍了巴斯夫公司对该天然毒性基团的研究工作,但是巴斯夫公司发现了(E)-β—甲氧基丙烯酸甲酯的电子等排体,即(E)—甲氧基亚氨基乙酸甲酯基团。

与合适骨架连接后也能提供活性,并最终实现了醚菌酯(kresoxim—methyl),在1996年上市。

巴斯夫继1996年向市场推出醚菌酯以来,于2002年、2004年和2007年又成功上市了吡唑菌酯、醚菌胺和肟醚菌胺,其中吡唑菌酯是目前活性最高的丙烯酸酯类杀菌剂。

拜耳1998年公布了肟菌酯,1999年该产品推向市场。