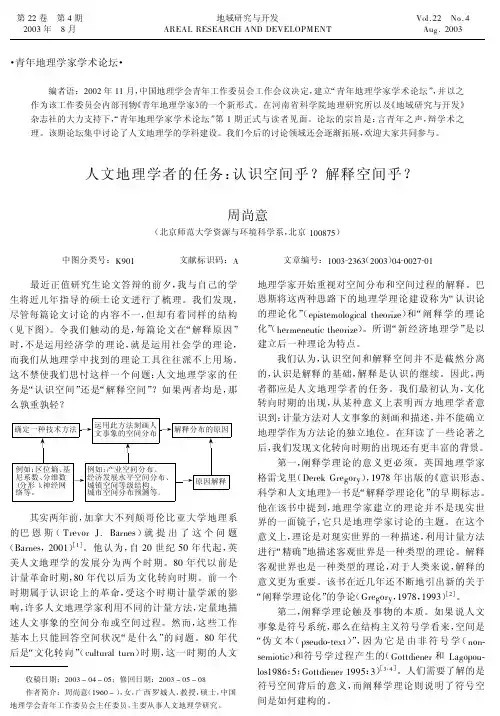

人文地理学的空间分析(周尚意教授)

- 格式:ppt

- 大小:18.33 MB

- 文档页数:80

一、“四层一体”理论概述“四层一体”理论是人文地理学家周尚意教授受启发于吴传钧先生的人地关系地域系统理论所提出的。

她认为,地理学之所以区别于其它学科,最核心的学科属性在于地理学关注人地关系系统。

人地关系系统是人与地两大层面相互影响、相互制约的系统,进一步细化分解,人的层面又分为组织层、生计层、文化层,地的层面包括岩石圈、水圈、大气圈以及生物圈,我们统称为自然层。

一个区域的自然层会直接影响这个区域的生计层,生计层决定组织层,组织层进而又影响了文化层。

这样区域中的自然层、生计层、组织层、文化层相互影响、相互制约的体系,我们就称其为“四层一体”[1]。

近年来,研学旅行作为推进素质教育的新内容、新方式,在地理教育界受到越来越多的重视。

其中,选取怎样的案例素材进行研学旅行活动是研学旅行成功的重大影响因素。

笔者以周尚意教授的“四层一体”理论为指导,以大同煤矿为例,通过参观晋华宫国家矿山公园,探索如何强调区域中自然层、生计层、组织层、文化层的统一性与整体性,深入挖掘活动内容,构思活动设计,以期为地理教师在设计研学旅行活动时提供新的逻辑思路。

二、大同煤矿的“四层一体”挖掘大同,位于山西省最北部,古称平城,曾是“三代京华、两朝重镇”之地,具有悠久的历史文化。

而现在的大同更为世人所知的是地下数达百亿吨的优质煤炭资源,因此大同又被称为“中国煤都”。

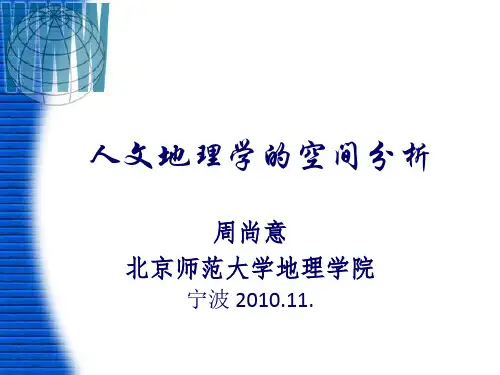

大同煤矿的“四层一体”如图1所示。

图1 大同煤矿的“四层一体”1.自然层:优质丰富的煤炭资源大同煤田是全国最大的优质动力煤供应基地。

首先,大同煤田煤炭储量大、分布广。

现已探明的煤炭储量达718亿吨,在大同、怀仁、山阴等地均有分布;其次,大同煤田的开采条件好,可开采的煤炭资源数量多,煤层厚且埋藏深度浅,地质水文条件稳定;最后,大同煤田的煤炭质量优越,煤炭所含杂质少、灰分低、发热量高,且煤炭硬度高,便于运输,是天然的优质动力煤,被称为“世界动力煤细粮”[2]。

山西大同丰富优质的煤炭资源得益于几百万年前的史前时期。

地理学报ACTA GEOGRAPHICA SINICA 第69卷第10期2014年10月V ol.69,No.10October,2014收稿日期:2014-04-08;修订日期:2014-08-21基金项目:国家自然科学基金项目(41271152)[Foundation:National Natural Science Foundation of China,No.41271152]作者简介:周尚意(1960-),女,广西人,教授,博士生导师,中国地理学会常务理事(S110001105M)。

研究方向为文化地理学。

E-mail:twizsy@①在人文主义地理学代表人物段义孚在《空间与地方》著作中提到现象学大师梅洛-庞蒂的原话,地理学研究对象应是以人为中心的“现象”[3]。

1521-1532页文化地理学概念、理论的逻辑关系之分析——以“学科树”分析近年中国大陆文化地理学进展周尚意,戴俊骋(北京师范大学地理学与遥感科学学院,北京100875)摘要:梳理近年中国大陆文化地理学进展,需要说明近年代表性的研究课题或著述与文化地理学学科体系之间的关系。

1990-2005年中国大陆文化地理学主要从五个文化地理学主题开展研究。

然而这五个主题之间的逻辑关系不十分清晰,也没有说清主要概念和理论之间的关系。

因此本文首先搭建文化地理学的“学科树”。

地理学的主要研究对象是“地方和区域”,文化地理学的目标是从文化的角度分析“地方”的形成机制。

本文将这个研究目标作为文化地理学“学科树”的主干,此外建立了“层间关系”和“尺度转换”两个分支,它们是探究地方性的两类方法。

本文其次将文化地理学涉及的主要概念和理论分别挂在主干和两个分支上,并努力呈现出主要概念和理论出现的先后顺序,揭示文化地理学的发展进程。

本文最后用“学科树”,分析了中国大陆主要文化地理学研究者自己提出的代表性著述。

分析的结果是:第一,关于地方形成机制的案例类型多样,多是基于结构主义认识论的分析。

![[教育学]人文地理学野外考察的指南_方法论与方法结合_省略_探索_评周尚意主编的_人文地理](https://uimg.taocdn.com/a870320553d380eb6294dd88d0d233d4b14e3f60.webp)

人文地理学野外考察的指南,方法论与方法结合研究的探索———评周尚意主编的《人文地理学野外方法》叶超(南京师范大学地理科学学院,南京210046)A GUIDE TO FIELDWORK IN HUMAN GEOGRAPHY,AN EXPLORATIONTO COMBINING METHOD TO METHODOLOGY———Review On "Fieldwork Methods in Human Geography"Edited By Zhou ShangyiYE Chao(College of Geographic Sciences,Nanjing Normal University,Nanjing 210046,China)Abstract:Fieldwork is an important method in geography and one of geographical traditions.Although it isvery difficult to inquire the relationship between methodology and methods on fieldwork,human geographers have started to focus on it.The Chinese book,"Fieldwork Methods in Human Geography"edited by Prof.Zhou Shangyi,not only explores this issue,but introduces many methods and cases on fieldwork.Because methodology is concerned about practice of discipline,it can and must conduct fieldwork.As a kind of tech-nique and art,works on human geography should be "IUPA",which means interesting,useful,powerful,and aesthetic.Key words:methodology;methods on fieldwork;human geography2010年第6期总第116期HUMAN GEOGRAPHYVol.25.No.62010/12提要:野外考察是地理学的优良传统。

《人文地理学》课程教学大纲课程编号: 031301010课程名称:人文地理学英文名称:Human Geography课程性质: 专业基础课总学时:72学分: 4适用对象:地理科学本科二年级先修课程:自然地理学一、编写说明(一)本课程的性质、地位和作用人文地理学以人地关系研究为核心,涵盖经济、人口、宗教、语言、民族、民俗、行为、自然、政治等诸多内容,且涉及到现实社会中许多重大热点、焦点问题,如区域可持续发展、城市化、人口流动、宗教信仰、文化产业化和新经济等。

同时,由于它所探索的是人文现象的空间分异规律,因而受不同空间尺度的影响较大。

而且,随着人类社会的不断演进,还需要人们从发展中来考察人文现象。

所以,与一般学科不同,人文地理学在内容上具有很强的综合特征,在研究视角上又具有鲜明的时空性。

由于涉及领域广、知识面宽、综合性和交叉性强,人文地理学对丰富学生知识和培养复合型人才大有裨益。

人文地理学是地理学的重要分支学科之一,也是本科教育地理科学主干课程、必修的专业基础课程。

该门课程实践应用较强,发展空间较为广阔,对学生视野的开阔,求知欲的激发和创新力的启迪有着十分重要的意义。

(二)教学基本要求1.一般了解人文地理学研究的对象、学科体系和发展状况,以及人类学、社会学、哲学、生态学等相关学科对人地关系的研究内容和研究特点。

2.了解不同的人类社会发展时期人地关系的变化过程、各阶段特点和演变规律,培养学生动态分析问题的能力。

掌握主要人文要素的时空变化和空间差异,以及各部门人文地理研究的基本内容;重点掌握文化和内涵和文化地理学研究的内容。

培养学生综合分析人文事象的能力。

3.牢固掌握人地关系基础理论,以及人地关系地域系统研究的内容、研究方法和优化协调对策。

4.应所学理论知识,对当代全球人地矛盾和当代中国社会经济发展中的人地问题有系统的认识和心得体会。

(三)课程教学方法与手段课程以讲授为主,客观许可时运用多媒体,另外也可适当组织学生进行专题讨论来弥补单一讲授法的不足。

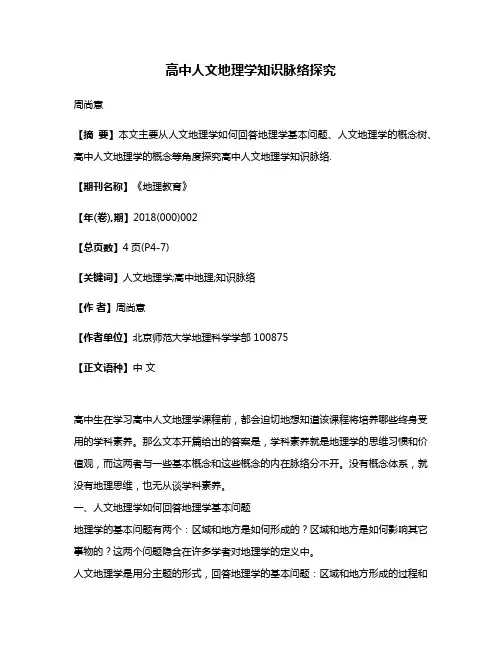

高中人文地理学知识脉络探究周尚意【摘要】本文主要从人文地理学如何回答地理学基本问题、人文地理学的概念树、高中人文地理学的概念等角度探究高中人文地理学知识脉络.【期刊名称】《地理教育》【年(卷),期】2018(000)002【总页数】4页(P4-7)【关键词】人文地理学;高中地理;知识脉络【作者】周尚意【作者单位】北京师范大学地理科学学部 100875【正文语种】中文高中生在学习高中人文地理学课程前,都会迫切地想知道该课程将培养哪些终身受用的学科素养。

那么文本开篇给出的答案是,学科素养就是地理学的思维习惯和价值观,而这两者与一些基本概念和这些概念的内在脉络分不开。

没有概念体系,就没有地理思维,也无从谈学科素养。

一、人文地理学如何回答地理学基本问题地理学的基本问题有两个:区域和地方是如何形成的?区域和地方是如何影响其它事物的?这两个问题隐含在许多学者对地理学的定义中。

人文地理学是用分主题的形式,回答地理学的基本问题:区域和地方形成的过程和机制。

在系统地理学分类中,人文地理学又可以分为如下分支:经济地理学、聚落地理学、人口地理学、政治地理学、社会地理学、文化地理学等。

各个分支又可细分为三级,例如,经济地理学可以分为工业地理学、农业地理学、旅游业地理学、商业地理学、服务业地理学等。

服务业地理学可以分为金融地理学、物流地理学等。

无论哪一级人文地理学分支,都是讨论区域和地方如何形成,以及对其它事物的影响。

在学科日益分化的情况下,人们不再偏重每个分支是否具有独立的思维方法,而是强调地理学者普遍适用的思维方法。

有学者梳理出,1960年代以来地理学有四种思维传统,或称为研究传统。

无论是哪种传统,都是回答地理学的基本问题——区域和地方形成的过程和机制。

第一种思维传统是地球科学传统,它以地球科学的地质学、气象气候学、土壤学、生物学、水文学等学科的分析作为理论工具和研究的出发点。

此传统主要是划分自然地理学的区域,以及各个自然要素组合成的综合自然地理区域,例如,中国青藏高原独特的综合自然地理区域;物质、能量流动构成自然区域分析的基本分析思路。

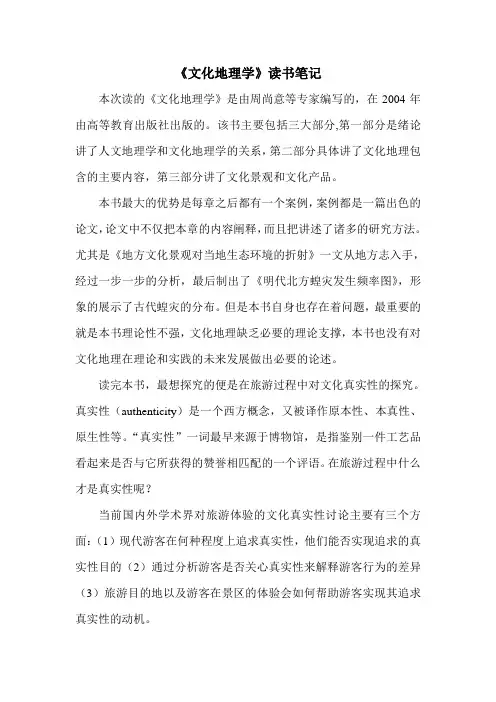

《文化地理学》读书笔记本次读的《文化地理学》是由周尚意等专家编写的,在2004年由高等教育出版社出版的。

该书主要包括三大部分,第一部分是绪论讲了人文地理学和文化地理学的关系,第二部分具体讲了文化地理包含的主要内容,第三部分讲了文化景观和文化产品。

本书最大的优势是每章之后都有一个案例,案例都是一篇出色的论文,论文中不仅把本章的内容阐释,而且把讲述了诸多的研究方法。

尤其是《地方文化景观对当地生态环境的折射》一文从地方志入手,经过一步一步的分析,最后制出了《明代北方蝗灾发生频率图》,形象的展示了古代蝗灾的分布。

但是本书自身也存在着问题,最重要的就是本书理论性不强,文化地理缺乏必要的理论支撑,本书也没有对文化地理在理论和实践的未来发展做出必要的论述。

读完本书,最想探究的便是在旅游过程中对文化真实性的探究。

真实性(authenticity)是一个西方概念,又被译作原本性、本真性、原生性等。

“真实性”一词最早来源于博物馆,是指鉴别一件工艺品看起来是否与它所获得的赞誉相匹配的一个评语。

在旅游过程中什么才是真实性呢?当前国内外学术界对旅游体验的文化真实性讨论主要有三个方面:(1)现代游客在何种程度上追求真实性,他们能否实现追求的真实性目的(2)通过分析游客是否关心真实性来解释游客行为的差异(3)旅游目的地以及游客在景区的体验会如何帮助游客实现其追求真实性的动机。

关于旅游体验文化真实性的研究大致经历了三个阶段。

一是,客观性真实(Objective authenticity)。

20世纪六七十年代,学者们主要关注的是旅游的客观对象的真实,代表人物有柏斯汀(Boorstin)和迈肯莱尔(MacCannell)。

关于客观性真实主要有两种比较著名的观点,即“虚假事件”(pseudo-events——经过策划的虚假事件也有人称伪事件)和“舞台化真实”(staged authenticity)理论,分别以美国学者柏斯汀和迈肯莱尔为代表。

野外景观观察方法在文化区划分中的应用——以中国南北方文化区的划分为例周尚意王珏(第一作者简介:周尚意,北京师范大学资源与环境科学系教授,中国地理学会常务理事,《历史与社会》(7-9年级)课程实验标准组成员,从事人文地理学教学和研究。

联系方式:北京新街口外大街19号北京师范大学资源与环境科学系,邮政编码 100875,电话************,电子信箱*****************)根据国家基础教育的改革精神,教育部于2001年颁布了中小学课程的课程标准(实验稿),其中涉及地理学有小学《自然》、中学的《地理》、《科学》和《历史与社会》,这些标准强调学习过程的体验性、实践性。

课外活动和野外实习是体现这两个特性的最佳形式。

北京师范大学资源与环境科学系地理学专业(师范类)针对这一变化,在野外实习中加强了适合中学地理野外活动特点的训练内容,其中之一就是强化训练野外景观观察方法,此方法是中学地理课外活动和野外实习通常的方法。

从以往的经验看,通过观察自然景观了解观察地自然环境是比较普遍的内容。

因此,我们加强了对人文景观的观察内容。

借助观察人文景观,可以了解人文现象的分布特点和分布规律。

例如土地利用的空间差异、城市功能分区、文化区分区等。

在教育部颁布的高中《地理》大纲和《历史与社会》课程标准中,均包括人文景观的内容。

本文将介绍我们通过观察人文景观,划分文化区的野外实践。

一、认识文化区的意义文化区是人文地理学研究的五大主题之一,它是指某种或某些彼此相关的文化特征主要分布的区域。

文化特征有物质文化特征、制度文化特征和精神文化特征。

汉语文化区是汉语这种文化特征集中分布的区域;阿拉伯文化区是包括伊斯兰教、阿拉伯语等彼此相关的文化特征在内的一系列文化特征集中分布的区域。

文化区是一个动态的概念,它并非一成不变,随着文化的扩散、接触、融合,随着文化中心的变迁,文化区也在变化。

因此人们需要不断地对文化区进行再认识。

更深入地认识文化区对中学生加强地方文化认同,自觉地投身精神文明建设十分必要。

第38卷第3期临沂大学学报2016年06月Vol.38No.3JOURNAL OF LINYI UNIVERSITY Jun.2016多种文学地理学研究路径的交汇———以什刹海地区文学作品分析为例周尚意,刘晓凤(北京师范大学地理学与遥感科学学院,北京100875)摘要:文学地理学是地理学的一个学科分支,由于国内外研究文学地理学的研究者主要来自文学和地理学,所以有学者强调文学地理学为交叉学科。

暂搁置学科属性的讨论,从目前发表的研究来看,由于研究者学科训练的背景不同,对文化地理学的定义或理解不同,目前文化地理学的研究成果展现出不同的研究路径。

即便是受过文学学科训练的学者,也有不同的研究路径。

这是否意味着文学地理学会呈现多研究路径并行的现象,甚至是分裂的可能?目前学者研究文学地理的路径大致有景观、区域和地方三种,分析北京什刹海历史文化保护区的历史文学作品,其结果便可回答这个问题。

该案例研究的结论为:第一,地理学有不同视角,因此导致文学地理学有不同研究路径;第二,三种主要研究途径的共同目标是发掘地方景观之美。

关键词:文学地理学;研究路径;北京什刹海中图分类号:K901;I03文献标志码:A文章编号:1009-6051(2016)03-0050-06DOI:10.13950/ki.jlu.2016.03.010一、引言文学地理学在中国蓬勃发展,其研究热度高于国外主要地理学领军的国家。

中国文学地理学兴盛发展,主要归功于中国文化研究者,尤其是中国文学的研究者。

而这些年中国地理学界文化地理学的蓬勃发展,也使得文学地理的成果逐渐多起来。

当文学和地理学两个学科相遇于学术交流的会议,大家发现彼此的研究着力点、研究路径有很多不同。

这主要是由于大家对文学地理学的研究目的没有统一的认识。

地理学者强调文学地理学必须回答地理学的基本问题,因为它是地理学的一个分支领域。

文学研究者强调,地理学是一种工具,文学地理学用这种工具辅助文学评论的研究,从自然环境、时空特征和地理意象等角度解读文学作品。

国内外地方性的研究文献述评沈玉立(云南师范大学旅游与地理科学学院,云南 昆明 650500)摘要:随着全球化和现代化进程的不断深化,人地关系及地方存在受到了挑战与威胁,作为一个人文地理学的传统研究主题,地方性也在地理学、社会学、民族学等学科研究领域中被广泛应用。

本文对近年来国内外学术界关于地方性的研究文献与资料进行了述评,从地方、空间、地方性的关系等方面进行了阐述,以期进一步推动对地方性的深入研究。

关键词 :地方;空间;地方性;文献述评一、地方性的概念地方性是指一个地方拥有的特质,是一个地方所具备的有别于其他地方的独特性。

独特性是地方的基本含义,自然地理环境的独特性是自然形成的,社会文化方面的独特性则需要长期的积累并得到人们的认同和传承,才逐渐为一个地方所拥有。

地方性还具有主体性,不同的人对一个地方有不同的经验与认识,会赋予地方不同的意义,因而地方性离不开主体的经验。

地方性还表现为地方附着性,地方是在一定范围的地域中形成的,对地方性的认识和理解离不开其所在的地域环境[1]。

二、 国外有关地方性的研究自1947年怀特(J Wright)提出“地方”这一概念以来,地方研究在人文地理学界经历了实证主义、激进主义、马克思主义、结构主义、行为主义、人文主义、后现代主义,甚至女性主义等思潮的勾勒与塑造,形成了今天的“地方的形成机制、地方各层级之间的关系、不同尺度地方的转换”三大枝干的研究格局,为后续研究奠定了坚实的概念与理论支撑。

20世纪20-60年代,实证主义支配了整个北美洲和大多数英语国家的人文地理学,其重视计量、统计与预测的方法极大地影响了地方研究,因此地方被视为一种“客观空间”,研究者被要求以中心的态度进行研究。

尽管怀特提出“地方是承载主观性的区域”,但直至60年代,地方研究仍局限于区域地理,强调区域内土壤、气候、环境等的“独有特殊”,区域文化只是附带提及,最终目的在于凸显某特定区域与周边其他区域的区别或差异,亦即地方性。

重新认识人文地理学——关于“地理学之未来”一文的学术讨论引出的思考周尚意王锋(北京师范大学资源与环境科学系,北京100875)摘要: 2002年英国布里斯托尔大学地理科学学院的Nigel Thrift教授在《地理学论坛》杂志上发表了名为“地理学之未来”的论文。

一石激起千层浪,随后又有多位欧美学者针对此文各抒己见,从而形成对地理学目前存在的四个问题,地理学未来发展理性走向的讨论。

本文就这场讨论的背景和讨论核心观点进行简单介绍,同时就人文地理学今后与自然地理学的融合,与社会实践的结合,与其他学科的交流,发表个人的粗浅认识。

并指出多元化的人文地理学发展将有力于中国人文地理学现阶段的值得提倡的。

关键词:地理学 理论 方法论中图分类号:K90 文献标识码:A1.重新认识人文地理学的背景1.1 西方地理界百家争鸣之后的思考美国学者普雷斯顿·詹姆斯和杰弗雷·马丁(1981年) [1]将地理学划分为三个主要时期:古典时期、近代时期和现代时期。

古典时期从地理思想的最初朦胧时期开始一直到1859年;近代时期,即新地理学时期,从1874年开始在德国大学建立地理教育为标志,直至第二次世界大战结束;现代时期则是指第二世界大战结束以来的近30年,也称地理学的革命时期。

由于研究背景的差别和学术观点的不同,在近代地理学的发展过程中形成了区域学派、景观学派、生态学派、区位学派和数量学派。

到现代地理学出现了空前的学术繁荣,其表现之一就是流派纷呈。

图1可以反映战后西方地理学界的主要流派集中在人文地理学中。

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000图1 近现代地理学流派Fig.1 The schools of geography in modern and contemporary phases(Peet, 1998:10)[2]自20世纪80年代末开始,欧美地理学界在经过百家争鸣之后,开始对地理学进行反思,一系列冠以“重新”(re-)的词汇见诸地理学学术论著,如“重新思考”(re-thinking)、“重新发现”(re-discovering)、“重新建构”(re-constructing)等。

北京市⾼等学校精品课程附件1 编号北京市⾼等学校精品课程申报表所属学校北京师范⼤学课程名称⼈⽂地理学课程层次(本/专) 本科所属⼀级学科名称理学所属⼆级学科名称地理学类课程负责⼈周尚意联系电话 62247385 申报⽇期 2007 年5⽉8⽇北京市教育委员会制填表说明1.本表⽤钢笔填写,也可直接打印,不要以剪贴代填。

字迹要求清楚、⼯整。

2.封⾯编号由北京市教育委员会⾼等教育处统⼀编写。

3.课程负责⼈指主持本门课程建设的主讲教师。

4.授课对象是指本科或⾼职⾼专。

5.开课年限是指开设本门课程的年限。

6.课程类型是指基础课、专业(技术)基础课或其它。

7.课程简介的内容包括:1)课程指导思想及定位;2)教学内容的基础性、前沿性和时代性、教学与科研结合的成效等;3)教学⽅式;4)教师队伍;5)教学条件;6)课程特⾊等。

课程负责⼈情况姓名周尚意性别⼥出⽣年⽉ 1960.10 最终学历博⼠职称教授开课年限 1988-2007 学位博⼠职务⽆授课对象本科⼆年级课程类型本科专业必修课课程⽹址/doc/5e739582.html/course/hgeography/主要学历⼯作简历学习经历1983年6⽉获北京师范⼤学地理学学⼠。

1987年12⽉获北京⼤学经济学硕⼠。

2006年6⽉获北京师范⼤学地理学博⼠学位。

1990年受加拿⼤政府FEP项⽬资助在加拿⼤做访问学者。

1999-2000年受美国富布莱特项⽬资助在美国做访问学者。

讲授过的课程1988年⾄今均在北京师范⼤学任教。

北师⼤课程:⼈⽂地理学、⽂化地理学、⼈⽂地理学野外实习世界地理、世界经济地理资源与环境经济学、发展经济学中国电视师范⼤学课程:⼈⽂地理学(作为中国电视⼤学特聘教师)北京联合⼤学课程:世界经济地理教学效果优秀:学⽣评估见附件12近五年主要教育教学研究领域及成果近五年来讲授的主要课程(含课程名称、课程类别、周学时;届数及学⽣总⼈数)⼈⽂地理学本科必修 3学时 5届 350⼈⼈⽂地理学专题研究⽣必修 2学时 4届 150⼈⽂化地理学本科选修 2学时 1届 130⼈资源与环境经济学研究⽣必修 3学时 5届 200⼈专业外语本科⽣选修 2学时 2届 100⼈近五年主要教育教学研究领域及成果承担的实践性教学(含实验、实习、课程设计、毕业论⽂、毕业设计的年限、学⽣总⼈数)⼈⽂地理学野外实习本科必修 2002-2006 5届 350⼈⼈⽂地理学⽣产实习本科必修 2002-2006 5届 10⼈⼈⽂地理学毕业论⽂本科选修 2002-2006 5届 13⼈本科创新项⽬(⼈⽂)学校项⽬ 2003-2007 5届 11项本科创新项⽬(⼈⽂)学院项⽬ 2003-2007 5届 6项主要教育领域⼈⽂地理学主持的教学研究课题(含课题名称、来源、年限、本⼈所起作⽤)“⼈⽂地理学与经济活动空间研究⽅法训练”(⾃然科学基⾦委重点项⽬课题——北京师⼤地理学理科基地科研能⼒建设项⽬之⼦课题,2007-2009)本⼈为C5课题主持⼈“⼈⽂地理学野外实习”探索(学校教学改⾰项⽬,2003-2004)本⼈为项⽬主持⼈“⼈⽂地理学”精品课程建设项⽬(学校教学改⾰项⽬,2005-2006),本⼈为项⽬主持⼈“北京市⼈⽂地理短途野外实习基地建设”(学校教学改⾰项⽬,2006-2007)本⼈为项⽬主持⼈“⾼等⼈⽂地理学”课程建设项⽬(学校研究⽣院教学改⾰项⽬,2006-2008),本⼈为项⽬主持⼈“⾃然资源与环境经济学”双语课建设(学校研究⽣院教学改⾰项⽬,2005-2007),本⼈为项⽬主持⼈作为第⼀署名⼈在国内外主要刊物上发表的与《⼈⽂地理学》教学相关论⽂(含题⽬、刊物名称与级别、时间)。