第二章 方剂与治法的关系

- 格式:docx

- 大小:12.74 KB

- 文档页数:1

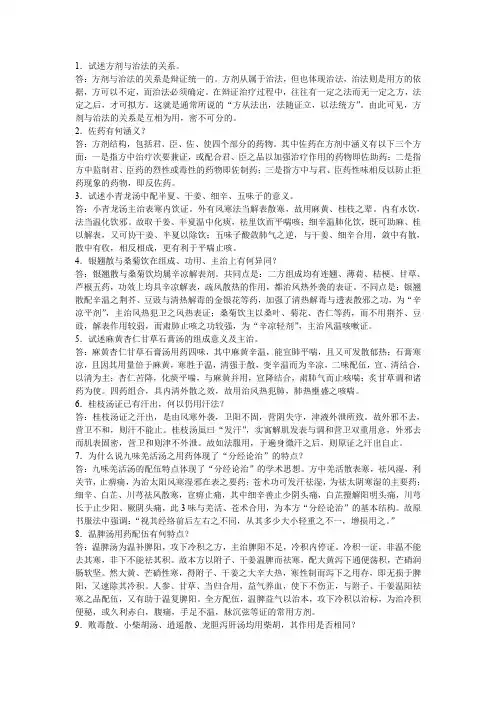

1.试述方剂与治法的关系。

答:方剂与治法的关系是辩证统一的。

方剂从属于治法,但也体现治法,治法则是用方的依据,方可以不定,而治法必须确定。

在辩证治疗过程中,往往有一定之法而无一定之方,法定之后,才可拟方。

这就是通常所说的“方从法出,法随证立,以法统方”。

由此可见,方剂与治法的关系是互相为用,密不可分的。

2.佐药有何涵义?答:方剂结构,包括君、臣、佐、使四个部分的药物。

其中佐药在方剂中涵义有以下三个方面:一是指方中治疗次要兼证,或配合君、臣之品以加强治疗作用的药物即佐助药;二是指方中监制君、臣药的烈性或毒性的药物即佐制药;三是指方中与君、臣药性味相反以防止拒药现象的药物,即反佐药。

3.试述小青龙汤中配半夏、干姜、细辛、五味子的意义。

答:小青龙汤主治表寒内饮证。

外有风寒法当解表散寒,故用麻黄、桂枝之辈。

内有水饮,法当温化饮邪。

故取干姜、半夏温中化痰,祛里饮而平喘咳;细辛温肺化饮,既可助麻、桂以解表,又可协干姜、半夏以除饮;五味子酸敛肺气之逆,与干姜、细辛合用,敛中有散,散中有收,相反相成,更有利于平喘止咳。

4.银翘散与桑菊饮在组成、功用、主治上有何异同?答:银翘散与桑菊饮均属辛凉解表剂。

共同点是:二方组成均有连翘、薄荷、桔梗、甘草、芦根五药,功效上均具辛凉解表,疏风散热的作用,都治风热外袭的表证。

不同点是:银翘散配辛温之荆芥、豆豉与清热解毒的金银花等药,加强了清热解毒与透表散邪之功,为“辛凉平剂”,主治风热犯卫之风热表证;桑菊饮主以桑叶、菊花、杏仁等药,而不用荆芥、豆豉,解表作用较弱,而肃肺止咳之功较强,为“辛凉轻剂”,主治风温咳嗽证。

5.试述麻黄杏仁甘草石膏汤的组成意义及主治。

答:麻黄杏仁甘草石膏汤用药四味,其中麻黄辛温,能宣肺平喘,且又可发散郁热;石膏寒凉,且因其用量倍于麻黄,寒胜于温,清强于散,变辛温而为辛凉,二味配伍,宣、清结合,以清为主;杏仁苦降,化痰平喘,与麻黄并用,宣降结合,肃肺气而止咳喘;炙甘草调和诸药为使。

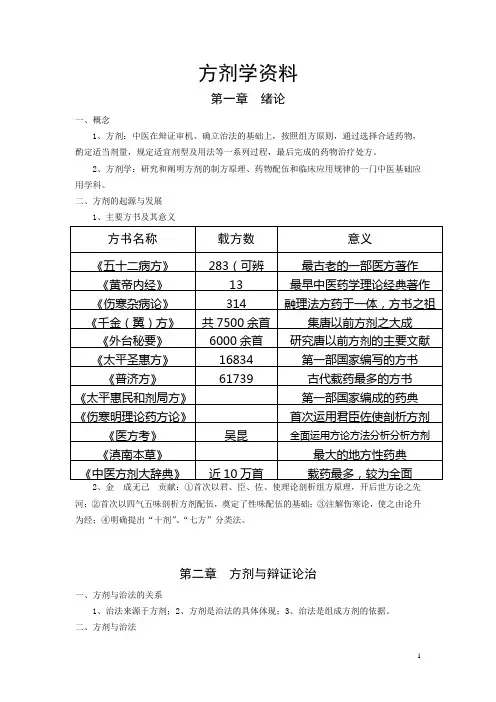

方剂学资料第一章绪论一、概念1、方剂:中医在辩证审机、确立治法的基础上,按照组方原则,通过选择合适药物,酌定适当剂量,规定适宜剂型及用法等一系列过程,最后完成的药物治疗处方。

2、方剂学:研究和阐明方剂的制方原理、药物配伍和临床应用规律的一门中医基础应用学科。

二、方剂的起源与发展1、主要方书及其意义河;②首次以四气五味剖析方剂配伍,奠定了性味配伍的基础;③注解伤寒论,使之由论升为经;④明确提出“十剂”、“七方”分类法。

第二章方剂与辩证论治一、方剂与治法的关系1、治法来源于方剂;2、方剂是治法的具体体现;3、治法是组成方剂的依据。

二、方剂与治法程钟龄《医学新悟》统方“八法”:汗、和、下、消、吐、清、温、补。

第三章方剂的分类一、七方源于《内经》——金成无己《伤寒名理论-药方论序》,明确提出:大、小、缓、急、奇、偶、复。

二、十剂金成无己《伤寒名理论-药方论序》:宣、通、补、泻、轻、重、滑、涩、燥、湿。

第四章方剂的组成与变化一、配伍的目的1、适应复杂多变的病情。

2、提高药效:①增强原药效;②综合多药效;③产生新药效。

3、减轻或消除毒副作用。

二、方剂的组成1、“君、臣、佐、使”字语首见于《神农本草经》。

2、《内经》中:主病之谓君,佐君之谓臣,应臣之谓使。

三、方剂的变化1、药味增损;2、药量加减;3、剂型变化。

第五章方剂的使用方法一、常用剂型汤剂、散剂、丸剂、膏剂、酒剂、丹剂、茶剂等等。

二、汤剂制备急火煎煮谓之武火;慢火煎煮谓之文火。

三、服药方法1、服药时间:并在上焦,饭后服;在下焦,饭前服;急性重病,不拘时服;慢性病,定时服;补益与泻下药,空腹服;安神药,睡前服;对肠胃有刺激性药物,饭后服;治疟药,发作前两小时服;(特别:十枣汤,平旦服;鸡鸣散,五更服。

)2、服药方法3、药后调护4、服药食忌:①病证对饮食的宜忌;②药物对饮食的宜忌。

第六章解表剂第一节辛温解表1.麻黄汤(1)【组成】麻黄(君)桂枝(臣)杏仁(佐)甘草(佐、使)【功用】辛温发汗,宣肺平喘。

方剂学成都中医药大学邓中甲教授主讲目录01、绪言、总论02、发展简史03、第二章方剂与治法、第一节治法概述04、总论:方剂与治法(二)05、吐法的适应症特点、和法定义06、和法常用分类、消法定义07、消法和下法在适应症方面的区别08、方剂的配伍(一)09、方剂的配伍(二)10、方剂的基本结构(一)君臣佐使11、方剂的基本结构(二)、方剂的组成、药味与药量的变化12、剂型更换的变化13、总论小结。

各论、第一章:解表剂、第一节:辛温解表、麻黄汤14、麻黄汤(二)、桂枝汤(一)15、桂枝汤(二)、九味羌活汤(一)16、九味羌活汤(二)、香苏散17、小青龙汤、射干麻黄汤、止嗽散18、止嗽散(二)。

第二节:辛凉解表、银翘散(一)19、银翘散(二)、桑菊饮、麻杏石甘汤20、麻杏石甘汤(二)、越婢汤、柴葛解饥汤。

第三节:扶正解表、败毒散(一)21、败毒散(二)、参苏饮、麻黄附子细辛汤(一)22、麻黄附子细辛汤(二)寒下:大承气汤23、各论第二章泻下剂、第一节:寒下法、大承气汤及附方24、温下法、温脾汤、大黄附子汤。

第三节:润下法、麻子仁丸、济川煎(一)25、济川煎(二)、第四节:逐水、十枣汤。

第五节:攻补兼施、黄龙汤26、第三章:和解剂、第一节:和解少阳、小柴胡汤、大柴胡汤(一)27、大柴胡汤(二)、蒿芩清胆汤。

第二节:调和肝脾、四逆散(一)28、四逆散(二)、逍遥散(一)29、逍遥散(二)、痛泻要方(一)30、痛泻要方(二)第三节调和肠胃、半夏泻心汤及附方第四章清热剂清气分热白虎汤31、竹叶石膏汤。

第二节:消营凉血、消営汤及附方、犀角地黄汤32、第三节:清热解毒、黄连解毒汤、凉隔散、普济消毒饮、仙方活命饮33、仙方活命饮(二)第四节:清脏腑热、导赤散、龙胆泻肝汤(一)34、龙胆泻肝汤(二)、左金丸、苇茎汤、泻白散、清胃散(一)35、清胃散(二)、玉女煎、葛根芩连汤、芍药汤(一)36、芍药汤(二)、白头翁汤小结第五节清虚热、青蒿鳖甲汤、清骨散、当归六黄汤(一)37、当归六黄汤(二)第五章:袪暑剂、治法特点、香薷散、新加香薷饮38、清暑益气汤。

方剂学讲稿绪言1、什么是方剂?方----治疗方法;剂----剂型、剂量。

通过辨证,决定治法,选用药材,按照一定的组方原则配伍组合,拟定每一药的用量制成一定的剂型,就是方剂。

也称处方或汤头。

2、什么是方剂学?方剂学是研究并阐明治法和方剂的理论及其运用的一门学科。

是中医学的主要基础学科之一。

第一章方剂学发展简史方剂学是中医药学的一个重要组成部分,她具有悠久而长远的历史,其发展轨迹可追溯到2000多年前。

学习和了解方剂学的发展过程,对于中医药专业的学生或有志于从事中医研究及临床的工作者有着十分重要的意义。

《五十二病方》,是我国现存的最古老的一部方书,在这本据推断至少是公元前三世纪末秦汉之际的抄本。

明代的《普济方》,是我国历史上最大的方剂巨着。

第二章方剂与治法第一节治法概述治法,是在辨清证候,审明病因、病机之后,有针对性地采取的治疗法则。

第二节方剂与治法的关系方剂组成后,它的功用、主治必须而且一定是与治法相一致的。

概括起来说,治法是组方的依据,方剂是治法的体现,即“方从法出”,“法随证立”,“方即是法”。

第二节常用治法清代程钟龄将诸多治法概括为“八法”,他在《医学心语》中说:“论病之原,以内伤外感四字括之。

论病之情,则以寒热虚实表里阴阳八字统之。

而论治病之方,则又以汗和下消吐清温补八法尽之”。

1、汗法2.吐法3.下法4.和法5、清法6.温法7.消法8.补法第三章方剂的分类清·汪昂着《医方集解》开创了新的功能分类法。

第四章方剂的组成与变化第一节方剂的配伍目的4.扩大治疗范围,适应复杂病情5.控制药物的毒副作用第二节方剂的基本结构方剂的基本结构最早见于《黄帝内经》,在《素问-至真要大论》里说:“主病之谓君,佐君之谓臣,应臣之谓使”。

这里的君、臣、佐、使说的就是方剂的基本结构。

因此方剂的基本结构就是指方剂是由君、臣、佐、使这四类具有不同作用的药物配伍组合而成。

君、臣、佐、使的具体涵义及运用特点:一、君药:是针对主病或主证起主要治疗作用的药物。

初级中药士考试《方剂学》章节讲义方剂学——概述细目一方剂与治法方剂,是在辨证审因、确定治法之后,按照组方原则,选择合适的药物,酌定用量,妥善配伍而成的,俗称“处方”。

治法,是在辨清证候,审明病因、病机之后,有针对性地采取的治疗方法。

要点一方剂与治法的关系方剂与治法的关系可以概括为“方从法出”。

治法是指导临证遣药组方的原则,方剂是完成治法的主要手段;治法是方剂的理论根据,方剂是治法的具体体现。

要点二常用治法中医学的治法极为丰富,目前一般将诸多治法概括为“八法”,即汗、吐、下、和、温、清、消、补八种方法。

1.汗法汗法是通过发汗解表、开泄腠理、宣发肺气等作用,使外感六淫之邪由肌表随汗而解的一种治疗方法。

适用于外感风寒或风热表证,麻疹初起疹出不透,水肿腰以上肿甚,以及疮疡、痢疾、咳嗽、疟疾而有寒热表证者。

2.吐法吐法是通过催吐,使体内有形之邪随吐而出的一种治疗方法。

适用于痰涎、宿食或毒物停留在咽喉、胸膈、胃脘,急需去除的病证。

因吐法易损胃气,故体虚气弱,孕妇或新产之后,均当忌用或慎用。

3.下法下法是通过荡涤肠胃、泻下二便,以祛除体内有形实邪的一种治疗方法。

适用于胃肠有实邪阻结,大便不通,或泄泻不爽,以及瘀血、结痰、积水肿胀等证。

4.和法和法是通过和解或调和的作用,使半表半里之邪或脏腑、阴阳、表里失和之证得以解除的一种治疗方法。

适用于邪在少阳、肝脾不和、肠胃不和、寒热错杂、表里同病等证。

5.温法温法是通过温中散寒、回阳通脉等作用,使在里之寒邪得以消散的一种治疗方法。

适用于中焦虚寒,寒饮内停,阳气衰微,以及寒凝经脉等里寒证。

外来之寒,温必兼散;内生之寒,温必兼补。

6.清法清法是通过清热、泻火、凉血、解毒等作用,使在里之热邪得以解除的一种治疗方法。

适用于热在气分、热在营血、热在脏腑,以及虚热等里热证。

7.消法消法是通过消食导滞、行气活血、化痰利水、驱虫等作用,使气、血、痰、食、水、虫等有形实邪渐消缓散的一种治疗方法。

![中医学--治则与治法--课件[1]](https://uimg.taocdn.com/488024ec68dc5022aaea998fcc22bcd126ff4287.webp)

中药配伍规则壹:中药配伍定义一、含义:根据病情、治法和药性特点,按照一定的组合原则,将两种或两种以上的药物相配合的应用形式。

“药有个性之专长,方有合群之妙用”二、目的:利用药物之间的相互作用:1、提高药物疗效——相互协同以提高疗效;2、扩大治疗范围——相互补充以兼顾病症;3、制约毒副作用——相互抑制以减轻毒性。

三、中药配伍的形式——七情配伍《本经》:“药有阴阳配合,子母兄弟,根茎花实,草实骨肉。

有单行者,有相须者,有相使者,有相畏者,有相恶者,有相反者,有相杀者。

凡此七情,合和视之。

”后世的配伍方法,源于《本经》“七情”理论。

单行——是单味药应用,针对性较强,简便效廉,易于掌握。

民间单验方多“单行”。

适用面较单纯,难以适用复杂病症和毒副作用较大药物。

四、常用的中药配伍方法——六种1、相须:性能功效相类似的药物配合应用,以增强疗效的配伍方法。

如:石膏配伍知母,能明显增强清热泻火的用;大黄配伍芒硝,能明显提高攻下泻热的作用。

2、相使:性能功效部分相同的药物主、辅相配,以提高主药疗效的配伍方法。

如:雷丸入肠胃经、消积杀虫,常配伍大黄泻下,以促使虫体排出。

·相须、相使配伍,均为增强疗效的配伍形式。

3、相畏:一种药物的毒性或副作用,能被另一种药物减轻或消除的配伍方法。

(“相畏”是“主”畏“辅”)如:生半夏、生天南星毒性能被生姜减轻或消除,即半夏、南星畏生姜。

4、相杀:一种药物减轻另一药物毒性或副作用的配伍方法(相杀”是“主”杀“辅)。

如:生姜能使生半夏、生天南星毒性减弱,称为生姜杀半夏、南星。

·相畏与相杀是同一配伍关系的两种提法。

“相畏”是“主”畏“辅”,“相杀”是“主”杀“辅”,相畏反过来就是相杀。

·相畏与相杀配伍,均为减低毒副作用的配伍形式。

5、相恶:两药合用后,一种药物能使另一种药物部分疗效降低甚至丧失的配伍方法。

·相恶配伍,只是部分药效减弱或丧失,也有可利用的一面(生姜—黄芩);两药是否相恶还与所治病证有关(人参—莱菔子)。

《方剂学》试题及答案第一章方剂的起源与发展一、填空题1.东汉___张仲景___著《_____伤寒杂病论________》,创造性地融理、法、方、药于一体,全书共收载方剂___314____首,被后世誉为“方书之祖”。

2.南北朝时期,________著《__________》,将药物按功效归类成宣、通、补、泄、轻、重、滑、涩、燥、湿十种,其后引伸为“十剂”。

二、单项选择题1.下列说法中正确的是( )A.现存医籍中最早记载方剂的专书是《黄帝内经》B.最早的中医理论经典著作是东汉张仲景所著的《伤寒杂病论》C.金·成无己的《伤寒明理论·药方论》是首次依据君臣佐使剖析组方原理的专著D.《圣济总录》广搜博采,载方61739首,是明以前方书的总集E.《太平圣惠方》是宋代官府药局的成药配本2.我国现存最古老的方书是( E )A.《太平圣惠方》B.《普济方》C.《圣济总录》D.《外台秘要》E.《五十二病方》三、多项选择题1.有关《伤寒杂病论》的论述正确的有( B )A.创造性地融理、法、方、药于一体B.其中多数方剂组织严谨,用药精当,疗效卓著,被后世誉为“方剂之祖”C.最早提出佐药的概念D.首次依据君臣佐使剖析理方原理E.为金代成无己所著2.下列方书属于宋代的有( CE )A.《外台秘要》B.《千金翼方》C.《太平圣惠方》D.《圣济总录》E.《太平惠民和剂局方》四、简答题举出五部方论方面的著作,指明其成书朝代、作者。

§参考答案一、填空题1.张仲景《伤寒杂病论》 3142.徐之才《药对》二、单项选择题1.C2.E三、多项选择题1. AB2. CDE四、简答题金代成无己的《伤寒明理论·药方论》、元代赵以德的《金匮方论衍义》、明代许宏的《金镜内台方义》、明代吴昆的《医方考》、清代罗美的《古今名医方论》、清代汪昂的《医方集解》、清代王子接的《绛雪园古方选注》等。

第二章方剂与治法一、填空题1.__君臣佐使__是组方的依据,方剂是____的体现,即“_____”,“_____”。

第一单元总论(一)方剂与治法1.方剂与治法的关系方从法出,法随证立2.常用治法(1)汗法:汗法是通过开泄腠理、调畅营卫、宣发肺气等作用,使在表的外感六淫之邪随汗而解的一种治法。

汗法不以汗出为目的,主要是通过出汗,使腠理开、营卫和、肺气畅、血脉通,从而能祛邪外出,正气调和。

汗法主要治疗外感六淫之邪所致的表证,凡是腠理闭塞,营卫郁滞的寒热无汗,或腠理疏松,虽有汗但寒热不解的病证,皆可使用汗法治疗。

由于病情有寒热,邪气有兼夹,体质有强弱,故汗法又可分为辛温发汗、辛凉发汗,或与补法、下法、消法等配合使用。

使用汗法要注意:辨清病邪的性质;中病即止,慎勿过量;兼顾兼夹病证;不宜久煎。

(2)吐法吐法是通过涌吐的方法,使停留在咽喉、胸膈、胃脘的痰涎、宿食以及毒物等从口中吐出的一种治法。

适用于中风痰壅,宿食壅阻胃脘,毒物尚在胃中,痰涎壅盛的癫狂、喉痹,以及干霍乱吐泻不得等,属于病位居上,病势急暴,内蓄实邪,体质壮实之证。

使用吐法要注意:因吐法易伤胃气,体虚气弱、妇人新产、孕妇等均应慎用;吐后应调养脾胃。

(3)下法:下法是通过泻下、荡涤、攻逐等作用,使停留于胃肠的宿食、燥屎、冷积、瘀血、结痰、停水等从下窍而出,以祛邪除病的一类治法。

凡邪在肠胃而致大便不通,燥屎内结,或热结旁流,以及停痰留饮、瘀血积水等形症俱实之证,均可使用。

由于病情有寒热,正气有虚实,病邪有兼夹,所以下法又有寒下、温下、润下、逐水、攻补兼施之别,并可与其他治法结合运用。

使用下法要注意:辨清病情之属性;中病即止,顾护正气。

(4)和法:和法是通过和解与调和的方法,使半表半里之邪,或脏腑阴阳,表里失和之证得以解除的一种治法。

和法既能祛除病邪,又能调整脏腑功能,且无明显寒热补泻之偏,性质平和,全面兼顾,适用于邪犯少阳、肝脾不和、肠寒胃热、气血营卫失和等证。

和法的分类较多,其中主要有和解少阳、透达膜原、调和肝脾、疏肝和胃、分消上下、调和肠胃等。

(5)温法:温法是通过温里祛寒的作用,以治疗里寒证的一类治法。

《方剂学》上篇学习笔记

参考教材《方剂学》第四版主编李冀、连建伟

第二章方剂与治法

1、方剂与治法的关系:法随证立、方从法出

2、常用治法,程钟龄《医学心悟·医门八法》:论病之情,则以寒、热、虚、实、表、里、阴、阳,八字统之。

而论治病之方,则又以汗、和、下、消、吐、清、温、补八法尽之。

3、汗法作用:开泄腠理、调畅营卫、宣发肺气

4、下法采用荡涤肠胃、通泻大便的方法,分为寒下、温下、润下、逐水、攻补兼施

5、和法,通过和解或调和的方法。

和解即和解少阳法。

调和,戴天章《广温疫论》云,寒热并用之谓和、补泻合剂之谓和、表里双解之谓和、平其亢厉之谓和。

6、清法,通过清热、泻火、凉血、解毒的方法,

7、温法,分为温中祛寒、回阳救逆、温经散寒

8、消法,通过消食导滞、行气活血、化痰利水、驱虫等方法,使气、血、痰、食、水、虫等有形之邪渐消缓散的一种治法

9、补法,又峻补、缓补、温补、清补、虚则补其母等法,一般是无外邪时使用。