章基于前药原理的药物设计(ppt)

- 格式:ppt

- 大小:1.22 MB

- 文档页数:83

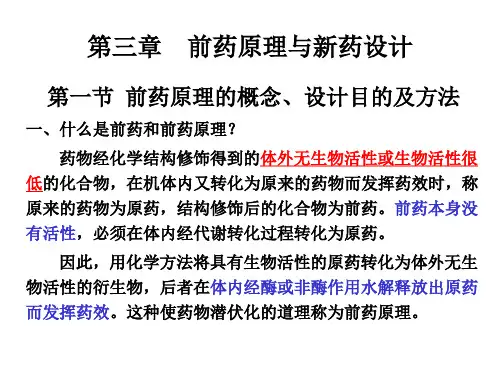

前药设计原理及应用前药是药物分子的生物可逆的衍生物,在体内经酶或化学作用释放具有活性的原药,从而发挥预期的药理作用。

在药物的发现和发展过程中,前药已经成为一种确切的改善原药理化性质、生物药剂学性质及药物代谢动力学性质的手段。

目前在世界范围内批准上市的药品中有5%~7%可以归类为前药,并且在新药研究的早期前药这一理念也越来越受到重视。

前药是一类通过结构修饰将原来药物分子中的活性基团封闭起来而导致本身没有活性,但在体内可代谢成为具有生物活性的药物[1]。

前药原理在药物设计中应用广泛,不仅可对经典的含羧基、羟基、氨基药物进行结构修饰制成酯、羧酸酯、氨基酸酯、酰胺、磷酸酯等类型的前药,还可制成偶氮型前药、曼尼希碱型前药、一氧化氮型前药及开环、闭环等新型结构的前药,既保持或增强了原药的药效,又克服了原药的某些缺点。

1.前药设计的结构修饰类型1.1酯类前药含有羧基、羟基和巯基的药物成酯在前药的应用中是最广泛的,将近49%的上市药物在体内是通过酶的水解来激活的。

酯类前药主要是用来提高药物的脂溶性和被动的膜渗透能力,通常通过掩蔽水溶性药物的极性基团来达到的。

在体内,酯键可以很容易的被血液、肝脏以及其他器官和组织中普遍存在的酯酶水解掉。

目前临床上有许多烷基或芳基酯类前药在应用,其中β- 内酰胺类抗生素匹氨西林(Pivampicillin)就是一个成功的例子[2]。

氨苄青霉素是耐酸、广谱、半合成青霉素,可以口服, 但是口服吸收差, 血药浓度只有注射给药的20%~40% 。

分析结构表明, 氨卡青霉素分子中的C2 羧基与C6 侧链氨基在胃内pH 情况下解离为两性离子,将羧基形成简单的脂肪。

芳香酯类不够活泼, 在体内酶促分解成原药的速度很慢, 将其设计成双酯型前药, 末端酯键位阻较小, 易于发生酶促断裂, 生成的羟甲酯不稳定, 自动分解, 释放出甲醛和氨苄青霉素, 产生药效, 生物利用度提高3~5 倍, 口服几乎定量吸收(98%~99% )。

前药设计原理及应用前药是药物分子的生物可逆的衍生物,在体内经酶或化学作用释放具有活性的原药,从而发挥预期的药理作用。

在药物的发现和发展过程中,前药已经成为一种确切的改善原药理化性质、生物药剂学性质及药物代谢动力学性质的手段。

目前在世界范围内批准上市的药品中有5%~7可以归类为前药,并且在新药研究的早期前药这一理念也越来越受到重视。

前药是一类通过结构修饰将原来药物分子中的活性基团封闭起来而导致本身没有活性,但在体内可代谢成为具有生物活性的药物]1]。

前药原理在药物设计中应用广泛,不仅可对经典的含羧基、羟基、氨基药物进行结构修饰制成酯、羧酸酯、氨基酸酯、酰胺、磷酸酯等类型的前药,还可制成偶氮型前药、曼尼希碱型前药、一氧化氮型前药及开环、闭环等新型结构的前药,既保持或增强了原药的药效,又克服了原药的某些缺点。

1. 前药设计的结构修饰类型1.1酯类前药含有羧基、羟基和巯基的药物成酯在前药的应用中是最广泛的,将近49%勺上市药物在体内是通过酶的水解来激活的。

酯类前药主要是用来提高药物的脂溶性和被动的膜渗透能力,通常通过掩蔽水溶性药物的极性基团来达到的。

在体内,酯键可以很容易的被血液、肝脏以及其他器官和组织中普遍存在的酯酶水解掉。

目前临床上有许多烷基或芳基酯类前药在应用,其中B-内酰胺类抗生素匹氨西林(Pivampicillin )就是一个成功的例子[2 ]。

氨苄青霉素是耐酸、广谱、半合成青霉素,可以口服,但是口服吸收差,血药浓度只有注射给药的20%-40%。

分析结构表明,氨卡青霉素分子中的C2羧基与C6侧链氨基在胃内pH 情况下解离为两性离子,将羧基形成简单的脂肪。

芳香酯类不够活泼,在体内酶促分解成原药的速度很慢,将其设计成双酯型前药,末端酯键位阻较小,易于发生酶促断裂,生成的羟甲酯不稳定,自动分解,释放出甲醛和氨苄青霉素,产生药效,生物利用度提高3〜5倍,口服几乎定量吸收(98%〜99% )。

1.2磷酸酯/磷酸盐类前药含有羟基和氨基的药物磷酸酯类前药主要是针对含有羟基和氨基的水溶性差的药物而设计的,目的是提高它们的水溶性来得到更好的口服给药效果。

前药设计原理及应用药物设计是药物研发的关键环节之一,是指根据疾病的发生机制,通过合理的分子设计和优化,设计出具有特定药理活性的化合物。

药物设计原理主要包括结构基础、药效基础、结构活性关系和理论计算。

药物设计的应用涉及药物发现和优化。

药物设计的结构基础是指根据靶点的三维结构,通过分析靶点和药物结合模式的空间构象关系,设计药物的结构。

在药物设计中,结构基础是指从已知活性分子中提取出活性的药物骨架,然后根据结构骨架进行修改和优化。

药物设计的药效基础是指根据药物分子与靶点结合后的相互作用,分析药物对靶点产生作用的机理。

药物设计的药效基础可以通过药物与靶点之间的相互作用和靶点结合的热力学参数等方面来进行分析。

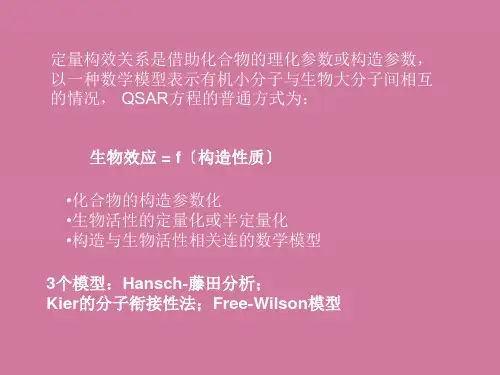

结构活性关系是指药物分子的结构和药效之间的关系。

通过分析已知药物的结构和活性数据,建立结构活性关系模型,进行药物设计和优化。

理论计算在药物设计中起着重要的作用。

理论计算可以通过计算化学方法预测药物的物理化学性质和药效,加速药物的发现和优化过程。

理论计算可以用于药物分子的构象生成、虚拟筛选、药物代谢动力学等方面。

药物设计的应用主要涉及药物发现和药物优化两个方面。

药物发现是指通过药物设计的方法,从化学库中筛选和发现具有潜在药理活性的化合物。

药物优化是指基于已有活性化合物的结构进行修饰和优化,提高药物的选择性、药效和药代动力学性质。

药物设计在药物研发中具有重要的意义。

它可以节省药物研发过程中的时间和成本,提高药物的研发成功率。

药物设计可以帮助研究人员更好地理解药物的作用机制,指导药物的合理使用。

应用药物设计方法可以有针对性地设计出具有更好疗效和更小副作用的药物,为临床治疗提供更好的选择。

总之,药物设计是一门基于分子结构和药理学的学科,通过合理的分子设计和优化,设计出具有特定药理活性的化合物。

药物设计的应用可以加速药物的发现和优化过程,提高药物研发的效率和成功率,为临床治疗提供更好的药物选择。