内镜鼻窦炎鼻息肉手术治疗临床分析

- 格式:pdf

- 大小:276.84 KB

- 文档页数:2

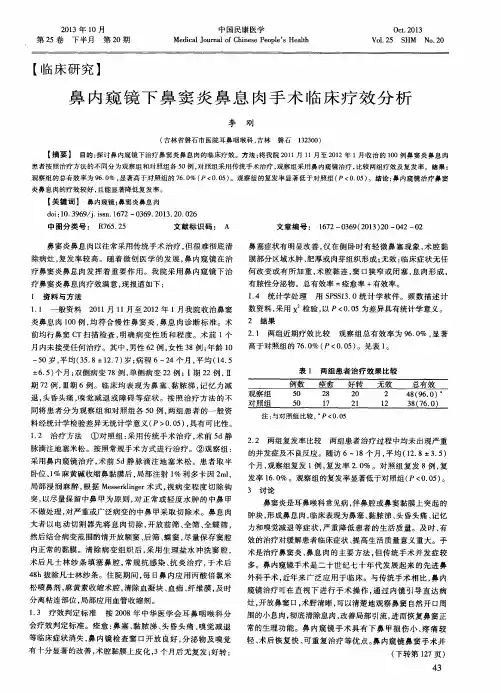

鼻内镜治疗鼻窦炎鼻息肉的疗效分析[摘要] 目的分析鼻内镜治疗鼻窦炎鼻息肉的疗效。

方法选择在笔者所在医院进行治疗的鼻窦炎鼻息肉患者82例,根据随机数字表法随机分为观察组和对照组各41例。

观察组采用鼻内镜治疗,对照组采用传统手术治疗。

结果观察组患者治愈35例,好转5例,无效1例;对照组患者治愈17例,好转8例,无效16例。

两组比较,差异有统计学意义(z=4.289,p=0.0000.05),具有可比性。

1.2?治疗方法1.2.1?观察组?采用鼻窦内镜进行手术治疗。

患者术前应用糖皮质激素治疗4 d,然后逐渐减量至停药。

采用国产bd-ⅲa型鼻内镜及其配套设施,沿用messerkinger手术方式,通过已建立的用药通道依次从前到后切除钩突、筛泡、息肉,依据患者病情选择性开放前筛、后筛、蝶窦,及选择性地行蝶窦或额窦自然开口扩大、上颌窦口扩大术,鼻腔纱布填塞24~48 h,同时应用止血药、抗生素,局部应用血管收缩剂。

1.2.2?对照组?采用传统手术方法。

即摘除鼻息肉。

开放筛窦及上颌窦根治手术。

患者取局部麻醉和表面麻醉后,先应用半坐卧位进行鼻腔手术,再改为平卧位进行上颌窦手术。

1.3?疗效评定根据参考文献[3]。

无效:内窥镜检查发现术腔粘连,豆蔻狭窄甚至闭锁,出现脓性分泌物,症状无显著改善;好转:内窥镜检查发现中窦腔部分黏膜水肿,少量脓性分泌物,症状明显改善;治愈:内窥镜检查窦口开放良好,窦腔黏膜上皮化,无脓性分泌物,症状消失。

1.4?统计学处理采用spss16.0进行统计分析,两组患者的疗效比较采用秩和检验。

p<0.05为差异有统计学意义。

2?结果观察组患者的治愈率为85.37%,对照组患者的治愈率为41.47%,观察组患者的总体疗效高于对照组(z=4.289,p=0.000<0.05)。

见表1。

3?讨论慢性鼻窦炎、鼻息肉的发生与鼻窦、鼻腔的解剖变异及病理改变有密切关系。

本研究中,鼻内镜治疗鼻窦炎鼻息肉的治愈率高达85.37%,说明其疗效较好。

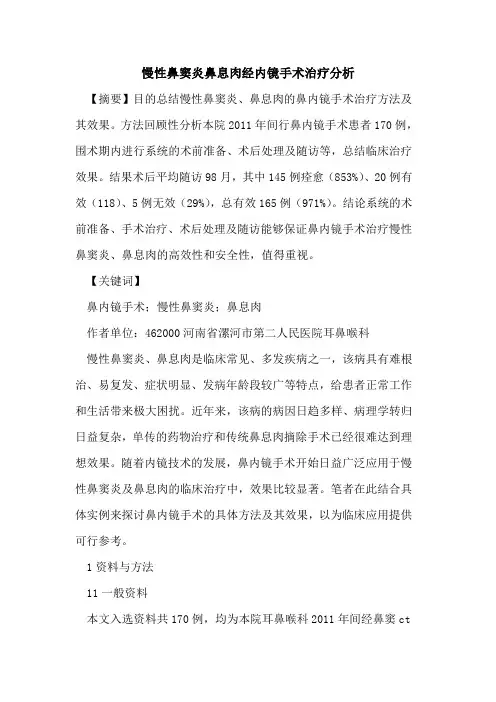

慢性鼻窦炎鼻息肉经内镜手术治疗分析【摘要】目的总结慢性鼻窦炎、鼻息肉的鼻内镜手术治疗方法及其效果。

方法回顾性分析本院2011年间行鼻内镜手术患者170例,围术期内进行系统的术前准备、术后处理及随访等,总结临床治疗效果。

结果术后平均随访98月,其中145例痊愈(853%)、20例有效(118)、5例无效(29%),总有效165例(971%)。

结论系统的术前准备、手术治疗、术后处理及随访能够保证鼻内镜手术治疗慢性鼻窦炎、鼻息肉的高效性和安全性,值得重视。

【关键词】鼻内镜手术;慢性鼻窦炎;鼻息肉作者单位:462000河南省漯河市第二人民医院耳鼻喉科慢性鼻窦炎、鼻息肉是临床常见、多发疾病之一,该病具有难根治、易复发、症状明显、发病年龄段较广等特点,给患者正常工作和生活带来极大困扰。

近年来,该病的病因日趋多样、病理学转归日益复杂,单传的药物治疗和传统鼻息肉摘除手术已经很难达到理想效果。

随着内镜技术的发展,鼻内镜手术开始日益广泛应用于慢性鼻窦炎及鼻息肉的临床治疗中,效果比较显著。

笔者在此结合具体实例来探讨鼻内镜手术的具体方法及其效果,以为临床应用提供可行参考。

1资料与方法11一般资料本文入选资料共170例,均为本院耳鼻喉科2011年间经鼻窦ct检查确诊并收治的慢性鼻窦炎、鼻息肉患者。

其中男89例,女81例;年龄15~76岁,平均(463±108)岁;病程3月至31年,平均(58±13)年;单侧64例,双侧106例。

所有患者均表现出不同程度的流脓涕、鼻塞、嗅觉消退、头昏、胀痛等症状。

根据1997年海口会议制定的慢性鼻窦炎临床分期标准[1]划分结果见表1。

12治疗方法121术前处理术前1周静滴抗生素,对病情较严重患者,术前1周静滴或鼻腔局部使用糖皮质激素。

合并高血脂、糖尿病、高血压等疾病患者进行基础疾病的对症处理。

术前30 min肌注非那根、杜冷丁各25 mg,有术中高出血风险患者肌注止血药物。

探讨轮廓化鼻内镜手术对伴息肉难治性鼻窦炎的临床疗效一、轮廓化鼻内镜手术的原理及优势轮廓化鼻内镜手术是一种通过鼻孔进入鼻腔和鼻窦,利用鼻内镜和显微镜操作,进行精细清理和重建鼻窦解剖结构的手术方式。

相比传统的鼻窦手术,轮廓化鼻内镜手术有以下优势:1. 术中可视性好:鼻内镜和显微镜的使用,使医生可以清楚地观察鼻窦内部的病变情况,精确定位和处理病灶。

2. 术中操作精细:通过显微镜放大的视野,医生可以进行微创手术,精细地清理和修复鼻窦结构,减少了对正常组织的伤害。

3. 术后恢复快:轮廓化鼻内镜手术创伤小,术后疼痛轻,恢复快,患者术后的不适感减少。

二、轮廓化鼻内镜手术在伴息肉难治性鼻窦炎中的应用伴息肉难治性鼻窦炎是一种复杂的鼻窦炎类型,常常伴随鼻息肉的生长和反复发作,给患者的生活质量带来严重影响。

传统的治疗方式包括药物治疗和常规鼻窦手术,但是难以根治鼻窦炎的问题依然存在。

而轮廓化鼻内镜手术的出现,为治疗伴息肉难治性鼻窦炎提供了一种新的选择。

1. 有效清理和重建鼻窦结构:轮廓化鼻内镜手术可以更加精细地清理鼻窦内的病变组织和息肉,并且可以重建鼻窦的通道和解剖结构,减少鼻窦内的病变物滞留,降低了病变复发的可能性。

2. 减少术后并发症:传统的鼻窦手术切开破坏了正常鼻窦结构,易导致出血、粘连等并发症,而轮廓化鼻内镜手术的微创性质和精细操作,可以减少术后并发症的发生。

三、临床研究分析在临床实践中,越来越多的研究表明了轮廓化鼻内镜手术在伴息肉难治性鼻窦炎中的显著临床疗效。

以一项最新的研究为例,通过对100例伴息肉难治性鼻窦炎患者分别采用轮廓化鼻内镜手术和传统鼻窦手术治疗,并对比两组患者的术后疗效和并发症情况,结果显示轮廓化鼻内镜手术组的手术时间更短,术中出血量更少,术后疼痛感更轻,术后并发症更少,治疗效果更好。

鼻内镜治疗鼻窦炎鼻息肉患者的临床研究【摘要】目的探讨慢性鼻窦炎鼻息肉行鼻内镜手术患者的治疗体会。

方法将我院2011年1月至2013年1月收治的70例鼻窦炎鼻息肉患者随机分为观察组35例和对照组35例,对照组给予常规保守药物治疗,观察组在常规治疗基础上给予鼻内镜治疗,比较两组患者临床疗效、平均住院时间、鼻黏膜恢复时间、并发症发生率及对治疗的满意度。

结果观察组总有效率为94.29%,显著高于对照组71.43%,差异有统计学意义(χ2=6.65,p005)。

1.2 方法①对照组:患者接受了抗菌素加糖皮质激素治疗,选用局部滴鼻抗生素与激素,本研究选用鼻炎灵滴鼻液,本品为复方制剂,含有复方阿米卡星,扑尔敏等[3]。

滴药时患者平卧,头部后仰80°,将药液沿鼻缘周围缓缓滴入双侧鼻腔内,滴入药后,后仰5~10 min,然后平躺10~20 min,儿童1次/d,成人1~2次/d,1次1支。

②观察组我们采用鼻内镜手术治疗。

取患者卧位头抬高0°~15°,用1%丁卡因15 ml及01%的腺上激素1 ml混合,棉签浸湿之后用于麻醉鼻道,中鼻道,嗅裂,再将2%的利多卡因在鼻腔进行局部的黏膜下注射麻醉。

在手术进行中在鼻内镜的帮助下对鼻息肉进行摘除,再根据患者的病情进行一定范围的病变切除。

术后我们也会根据患者的实际情况分别在2~4 d取出患者鼻腔填塞物,取出之后还要持续至少连续4 d的换药,药物滴鼻也要持续治疗1~2个月,手术后约6个月可以恢复。

此外,在术后我们还会给予鼻腔微波治疗,每天进行一次,每次持续20 min左右,连续治疗2个星期。

1.3 判断标准治愈:症状完全消失,内镜检查窦口开放良好,且无任何息肉等阻塞情况,在清理鼻腔的时候没有发现任何的脓性分泌物。

好转:症状大部分消失,内镜检查的时候发现窦口内黏膜部位有轻度红肿症状,在清洗鼻腔的时候发现有少量的脓性分泌物。

无效:症状没有出现改善的现象,内镜检查的时候发现术后鼻腔粘连,窦口出现了狭窄甚至是闭锁的现象,且有较多的脓性分泌物流出[4]。

鼻内镜手术治疗慢性鼻窦炎鼻息肉临床体会摘要:目的:对鼻内镜手术治疗慢性鼻窦炎鼻息肉的临床疗效进行探讨。

方法:我院2006年至2010年收治的400例慢性鼻窦炎鼻息肉患者作为临床资料,对鼻内镜手术的治疗效果进行察看和分析。

结果:术后通过7-18个月的随访,得出:治愈350例(87.5%),好转45例(11.3%),无效5例(1.2%)。

整个手术过程中,并没有相关并发症的严重发生。

结论:通过鼻内镜手术的治疗,慢性鼻窦炎鼻息肉患者的病情均得到康复,而作为医者,必须熟练掌握鼻内镜手术的麻醉方式和手术技巧。

关键词:鼻内镜术;鼻窦炎;鼻息肉【中图分类号】r473.6 【文献标识码】c 【文章编号】1672-3783(2012)09-0164-01常见的慢性鼻窦炎鼻息肉患者如果得不到彻底的治疗,术后经常会存在病症复发的现象。

而鼻窦内窥镜手术在鼻窦外科的应用中也使得慢性鼻窦炎鼻息肉的有效治疗得到新的突破。

我院2006年至2010年完成鼻内镜手术的患者有400例,通过有效治疗其病情均得到治愈,具体报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料:选取我院2006年至2010年收治的400例慢性鼻窦炎鼻息肉患者进行分析,其中包括250例男性患者和150例女性患者,患者年龄在15-76岁之间,平均年龄46岁。

400例患者中113例为单侧慢性鼻窦炎,287例为双侧慢性鼻窦炎。

本组400例患者中,存在有流脓涕、鼻塞等症状,部分患者因病情的影响损害了嗅觉功能,并伴有头昏、胀痛的现象。

通过前鼻窦ct检查,对患者患有的病状进行确诊,依据慢性鼻窦炎临床分型分期评定的标准,对400例慢性鼻窦炎患者进行了分型分期:i型中的l期、2期、3期分别有10例(3.1%)、45例(11.2%)、43(102%)例患者;ⅱ型中的l期、2期、3期分别有22例(5.8%)、140例(32.0%)、110例(24.8%)患者;ⅲ型为30例(8.6%)患者。

1.2 方法:进行手术之前,先对患者进行局部浸润麻醉。

内镜鼻窦炎鼻息肉手术治疗临床分析

发表时间:2013-09-24T11:19:58.733Z 来源:《世界临床医学》2013年第7期供稿作者:袁凌云

[导读] 慢性鼻窦炎鼻息肉是临床常见疾病,鼻内镜手术已成为慢性鼻窦炎鼻息肉的标准手术。

袁凌云

山东省曹县中医院 274400

[摘要]目的探讨鼻内镜手术治疗慢性鼻窦炎鼻息肉的疗效及相关影响。

方法:对实施内窥镜鼻窦手术并完成术后随访6 个月以上的180例患者进行病历资料分析。

结果治愈率Ⅰ型94.4%、Ⅱ型74.7%、Ⅲ型63.6%。

结论鼻内窥镜是治疗慢性鼻窦炎鼻息肉有效手段,可减少患者痛苦,提高手术治愈率。

[关键词]鼻窦炎;鼻息肉;鼻内窥镜手术

慢性鼻窦炎鼻息肉是临床常见疾病,鼻内镜手术已成为慢性鼻窦炎鼻息肉的标准手术。

我院自2009 年1 月~2012 年12 月对180 例慢性鼻窦炎鼻息肉开展鼻内镜下鼻息肉摘除和鼻窦开放术,取得较好的疗效及一定的经验,现总结如下。

资料与方法

1.一般资料

180 例中男126 例,女54 例,年龄12~63 岁,患者头痛157 例,鼻塞 177 例,脓性鼻涕165 例,嗅觉减退67 例。

术前所有患者均行鼻窦冠状位及轴位CT 扫描及鼻内镜检查,诊断按1997 年海口标准[1]分型:I 型 1 期13 例、2 期17 例、3 期43 例;Ⅱ型1 期29 例、2 期42 例、3 期 14例;Ⅲ型22 例;伴有鼻中隔偏曲89 例,下鼻甲肥大者23 例。

手术前期处理:术前5 天应用罗红霉素、吉诺通及强的松口服,并用减充血剂滴鼻。

高血压患者收缩压控制在150mmHg 以下,舒张压控制在 95mmHg 以下。

糖尿病患者血糖控制在7.5mmol/L 以下。

2.手术方法

大部分病例采取表面麻醉,幼儿、高龄、有高血压、精神紧张、复发性病例及筛骨骨质增生型者选择全麻。

患者均取仰卧位,表麻者由麻醉师根椐患者体重酌情应用杜冷丁50~100mg。

以1%地卡因加0.1%肾上腺素4ml 浸湿的棉片进行鼻腔表面麻醉,充分收缩麻醉总鼻道、中下鼻道、嗅裂2 次,第一次5 分钟,第二次10 分钟。

表面麻醉后,以1%利多卡因于鼻丘、钩突及中鼻甲黏膜下分点浸润麻醉。

手术进路参照Messerklinger 术式切除钩突、筛泡,摘除息肉,扩大上颌窦自然口。

并根据CT 显示病变情况进一步开放各组筛窦、额窦及蝶窦开口。

中鼻甲有息肉样变或泡性中鼻甲者则行中鼻甲部分切除或中鼻甲挤压术,下鼻甲有息肉样变或下鼻甲骨质增生者行下鼻甲黏膜及骨质部分切除术。

对于合并鼻中隔严重偏曲者同期行鼻中隔黏膜下切除术。

鼻腔填塞可选用油纱条或高膨胀止血海绵填塞。

3.术后处理

术后鼻腔填塞时间48 小时,全身应用抗生素5~7 天。

术后第5 天开始用温生理盐水进行鼻腔冲洗,每日1~2 次,术后1 周在鼻内窥镜下行鼻腔清理。

清除分泌物及水肿囊泡,分离中鼻甲及鼻中隔,防止粘连,用弯头吸引管探入上颌窦自然口及额窦口进行清理。

患者出院后继续用温生理盐水鼻腔冲洗1 个月。

术后第1 个月每周复诊一次,第2 个月2 周复诊一次直至鼻腔黏膜上皮化。

结果

术后定期随访1 年,按海口会议标准观察患者鼻塞、头痛、鼻腔分泌物、嗅觉改善情况、内窥镜下术腔上皮化情况和有无息肉组织、肉芽组织。

治愈145 例(80.7%),好转23 例(12.7%),无效12 例(6.6%),总有效率93.4%。

Ⅲ型疗效最差,显著低于Ⅰ型、Ⅱ型, 其中Ⅰ型疗效最好。

讨论

1.CT 影像分析对指导手术起决定性作用.

鼻窦冠状位CT 比轴位更具有意义,在视觉上对于窦口鼻道复合体的观察更具直观性。

通过术前对鼻窦CT 的观察,提高了我们对骨结构变异的重视。

我们体会到对于鼻中隔偏曲和骨质增生型筛窦气房[2],术中视野狭小,给手术进路及术中操作带来困难,出血量也明显增多。

极大增加手术操作的盲目性,使手术并发症的发生概率大大增加。

因此,术前充分分析CT 特征,对于麻醉及手术进路选择具有重要指导意义。

2.鼻中隔的处理

鼻中隔偏曲特别是高位偏曲与鼻窦炎的发病密切相关。

此外,鼻中隔偏曲妨碍操作,有碍于手术后的术腔清理,并可引起术后鼻腔粘连及术腔引流不畅,因此在内镜手术中,对鼻中隔偏曲者应予以矫正。

3.中鼻甲的处理

中鼻甲肥大及息肉样变的,剪除息肉样组织,矢状切除外侧黏膜组织,去除部分中鼻甲前端及前下缘,使中鼻甲前下缘高于下鼻甲上缘。

中鼻甲修整后以内侧不影响嗅裂引流、外侧距离钩突0.5cm 为度。

术中本着清除病变,改善通气引流,对妨碍鼻窦引流或手术操作的肥大的中鼻甲不作全切除,尽量选择垂直切除其外侧部分,既保留中鼻甲重要的解剖及生理作用,又改善术后引流。

对中鼻甲息肉样变者,根据其病变程度,尽可能保留,尤其是注意中鼻甲根部的保留[3].

4.上颌窦口扩大及窦内病变的处理.

上颌窦的功能性手术主要是中鼻道自然开口扩大术,上颌窦可逆病变的处理,实际上就是上颌窦窦口病变的处理。

上颌窦口扩大时为避免损伤鼻泪管,主要以向下和向后扩大为主。

在我们的临床观察中发现,扩大的自然窦口在其愈合过程中有缩小趋势。

另外过大的窦口也会改变上颌窦内正常的微环境。

因此,在手术中,我们使用电动吸切器将上颌窦口的前、后和下部的息肉样变的黏膜或窦口区的息肉切除,而不过多地对窦口进行骨性扩大,主要行上颌窦窦口的“膜性扩大”,由于未破坏窦口的骨质,窦口黏膜上皮化较快,狭窄或闭锁的机会较低[4]。

对上颌窦内息肉、囊肿可配合下鼻道开窗,以确保彻底清除上颌窦内的病变。

这对防止上颌窦病变的复发,提高手术疗效至关重要。

5.术后处理

手术是治疗慢性鼻窦炎的第一步,术后处理是第二步,术后处理也是治疗远期效果的关键,术腔冲洗也是必不可少的步骤,对于过敏体质、黏膜水肿、息肉样变明显者,术后可口服一定时间的激素,以改善愈后。

总之,鼻内镜是治疗慢性鼻窦炎、鼻息肉有效手段,可减少患者痛苦,提高手术治愈率。

同时要取得较好的手术效果除需要熟练的手术操

作外,还需要注意适当的麻醉方法,恰当的术后处理、定期内镜随访、适量的激素使用等。

[参考文献]

[1]中华医学会耳鼻喉科学分会.慢性鼻窦炎疗效鼻息肉临床分型分期及鼻内镜手术疗效评定标准(1997.海口)[J].中华耳鼻咽喉科杂志,1998,33(3):134.

[2]任庆云,何杰,董玉龙,等.慢性鼻炎鼻窦炎的CT 表现及分型[J].实用放射学杂志,2003,19(4):302-304.

[3]王鸿南,关玮,韩浩伦,等.慢性鼻窦炎鼻息肉修正性鼻内镜手术 49 例[J].中国内镜杂志,2006,12(3):261.

[4]彭玉成,邓彬华,孙爱华,等.鼻内镜下鼻窦病变和开口的处理[J].临床耳鼻咽喉科杂志,2005,19(11):522-523.。