第8课木兰诗

- 格式:docx

- 大小:90.50 KB

- 文档页数:21

【新部编人教版】七年级下语文8《木兰诗》优质课教案一. 教材分析《木兰诗》是一首北朝民歌,被收录在《乐府诗集》中。

这首诗主要讲述了木兰女扮男装,替父从军,历经磨难,最终凯旋而归的故事。

诗歌表现了木兰的忠孝精神、坚强勇敢的品质和热爱生活的态度。

本诗语言优美,富有韵律,是古代诗歌中的佳作。

二. 学情分析学生在六年级已经学习过《古诗十九首》,对古代诗歌有一定的了解。

但七年级的学生对于文言文的理解和鉴赏能力还有待提高。

因此,在教学过程中,要注重引导学生理解诗歌内容,欣赏诗歌语言,体会诗歌意境。

三. 教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读、背诵《木兰诗》;理解诗歌的基本内容,体会诗歌的表达技巧。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,提高学生解读文言文的能力。

3.情感态度与价值观:感受木兰的忠孝精神,培养学生的爱国情怀。

四. 教学重难点1.重点:能够正确地朗读、背诵《木兰诗》;理解诗歌的基本内容。

2.难点:体会诗歌的表达技巧;感受木兰的忠孝精神。

五. 教学方法1.自主学习:让学生自主阅读诗歌,理解诗歌内容,体会诗歌意境。

2.合作探讨:分组讨论,引导学生深入分析诗歌的表达技巧,感受木兰的忠孝精神。

3.讲授法:教师对诗歌中的难点进行讲解,帮助学生理解。

六. 教学准备1.课件:制作课件,展示诗歌内容、翻译和相关背景资料。

2.视频:准备与诗歌相关的视频资料,如动画版《木兰从军》。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体播放动画版《木兰从军》,引导学生对木兰的故事产生兴趣,进而引入诗歌学习。

2.呈现(10分钟)教师带领学生朗读诗歌,让学生感受诗歌的韵律美。

随后,展示课件,呈现诗歌内容,引导学生自主阅读,理解诗歌的基本内容。

3.操练(10分钟)学生分小组讨论,合作探讨诗歌的表达技巧,如比喻、排比等修辞手法。

各小组汇报讨论成果,教师点评并总结。

4.巩固(10分钟)教师针对诗歌中的难点进行讲解,帮助学生进一步理解诗歌。

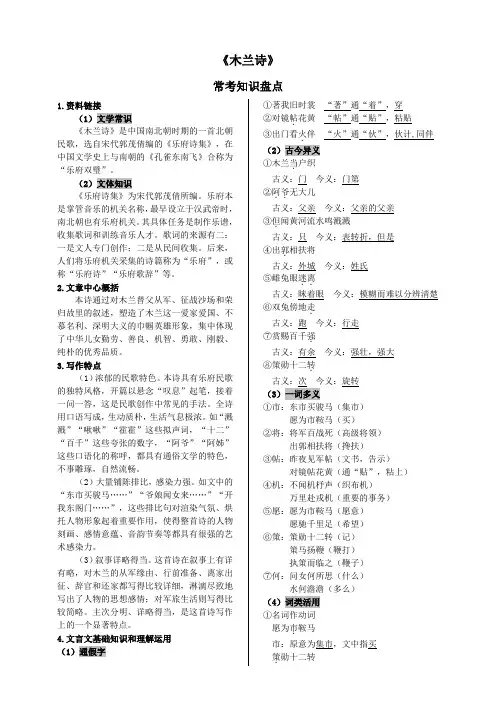

《木兰诗》常考知识盘点1.资料链接(1)文学常识《木兰诗》是中国南北朝时期的一首北朝民歌,选自宋代郭茂倩编的《乐府诗集》,在中国文学史上与南朝的《孔雀东南飞》合称为“乐府双璧”。

(2)文体知识《乐府诗集》为宋代郭茂倩所编。

乐府本是掌管音乐的机关名称,最早设立于汉武帝时,南北朝也有乐府机关。

其具体任务是制作乐谱,收集歌词和训练音乐人才。

歌词的来源有二:一是文人专门创作;二是从民间收集。

后来,人们将乐府机关采集的诗篇称为“乐府”,或称“乐府诗”“乐府歌辞”等。

2.文章中心概括本诗通过对木兰替父从军、征战沙场和荣归故里的叙述,塑造了木兰这一爱家爱国、不慕名利、深明大义的巾帼英雄形象,集中体现了中华儿女勤劳、善良、机智、勇敢、刚毅、纯朴的优秀品质。

3.写作特点(1)浓郁的民歌特色。

本诗具有乐府民歌的独特风格,开篇以悬念“叹息”起笔,接着一问一答,这是民歌创作中常见的手法。

全诗用口语写成,生动质朴,生活气息极浓。

如“溅溅”“啾啾”“霍霍”这些拟声词,“十二”“百千”这些夸张的数字,“阿爷”“阿姊”这些口语化的称呼,都具有通俗文学的特色,不事雕琢,自然流畅。

(2)大量铺陈排比,感染力强。

如文中的“东市买骏马……”“爷娘闻女来……”“开我东阁门……”,这些排比句对渲染气氛、烘托人物形象起着重要作用,使得整首诗的人物刻画、感情意蕴、音韵节奏等都具有很强的艺术感染力。

(3)叙事详略得当。

这首诗在叙事上有详有略,对木兰的从军缘由、行前准备、离家出征、辞官和还家都写得比较详细,淋漓尽致地写出了人物的思想感情;对军旅生活则写得比较简略。

主次分明、详略得当,是这首诗写作上的一个显著特点。

4.文言文基础知识和理解运用(1)通假字①著我旧时裳“著”通“着”,穿②对镜帖.花黄“帖”通“贴”,粘贴③出门看火.伴“火”通“伙”,伙计,同伴(2)古今异义①木兰当.户织古义:门今义:门第②阿爷..无大儿古义:父亲今义:父亲的父亲③但.闻黄河流水鸣溅溅古义:只今义:表转折,但是④出郭.相扶将古义:外城今义:姓氏⑤雌兔眼迷离..古义:眯着眼今义:模糊而难以分辨清楚⑥双兔傍地走.古义:跑今义:行走⑦赏赐百千强.古义:有余今义:强壮,强大⑧策勋十二转.今义:旋转(3①市:东市买骏马(集市)愿为市鞍马(买)②将:将军百战死(高级将领)出郭相扶将(搀扶)③帖:昨夜见军帖(文书,告示)对镜帖花黄(通“贴”,粘上)④机:不闻机杼声(织布机)万里赴戎机(重要的事务)⑤愿:愿为市鞍马(愿意)愿驰千里足(希望)⑥策:策勋十二转(记)策马扬鞭(鞭打)执策而临之(鞭子)⑦何:问女何所思(什么)水何澹澹(多么)(4)词类活用①名词作动词愿为市.鞍马市:原意为集市,文中指买策.勋十二转策:原意为竹简,文中指登记②名词用作状语当窗理云.鬓箕畚:原意为云彩,文中指像云一样的(5①不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

统编版七年级下册语文第8课《木兰诗》课件《木兰诗》是一首古代长篇叙事诗,讲述了花木兰女扮男装,替父从军,征战沙场,凯旋而归的故事。

本课的教学内容主要包括对诗歌的阅读理解、文本分析以及文化背景的介绍。

一、教学内容教材:统编版七年级下册语文章节:第8课《木兰诗》内容:诗歌的朗读与解析,了解花木兰的英勇事迹,理解诗歌中的人物形象和情感表达,分析诗歌的艺术特色。

二、教学目标1. 能够正确朗读和背诵《木兰诗》。

2. 理解诗歌的内容,把握花木兰的勇敢和忠诚精神。

3. 分析诗歌的表现手法,体会古代诗歌的美感。

三、教学难点与重点重点:诗歌的朗读与背诵,花木兰形象的分析。

难点:诗歌中的古汉语词汇理解,艺术手法的分析。

四、教具与学具准备1. PPT课件:《木兰诗》的文本内容、人物形象分析、艺术手法解析等。

2. 纸笔:用于学生随堂练习。

五、教学过程1. 引入:通过播放《木兰从军》的动画片,引导学生进入课堂情境。

2. 朗读:学生齐读《木兰诗》,体会诗歌的韵律美。

3. 解析:教师引导学生分析诗歌中的人物形象,理解花木兰的勇敢和忠诚。

4. 练习:学生随堂练习,分析诗歌的艺术手法。

5. 讨论:分组讨论,分享对诗歌的理解和感悟。

六、板书设计1. 《木兰诗》2. 花木兰:勇敢、忠诚3. 艺术手法:比喻、排比、对偶七、作业设计1. 熟读并背诵《木兰诗》。

2. 分析诗歌中的人物形象,写一篇短文。

3. 收集其他有关花木兰的文学作品,进行比较阅读。

八、课后反思及拓展延伸课后反思:本课通过朗读、解析和讨论等多种教学手段,使学生对《木兰诗》有了更深入的理解。

但在艺术手法的分析上,部分学生还存在困难,需要在今后的教学中加强引导。

拓展延伸:引导学生阅读其他有关花木兰的文学作品,如《木兰辞》、《花木兰传奇》等,了解花木兰的形象在文学中的演变,感受不同作品的艺术魅力。

重点和难点解析一、教学内容教材:统编版七年级下册语文章节:第8课《木兰诗》内容:诗歌的朗读与解析,了解花木兰的英勇事迹,理解诗歌中的人物形象和情感表达,分析诗歌的艺术特色。

《木兰诗》常考知识盘点1.资料链接(1)文学常识《木兰诗》是中国南北朝时期的一首北朝民歌,选自宋代郭茂倩编的《乐府诗集》,在中国文学史上与南朝的《孔雀东南飞》合称为“乐府双璧”。

(2)文体知识《乐府诗集》为宋代郭茂倩所编。

乐府本是掌管音乐的机关名称,最早设立于汉武帝时,南北朝也有乐府机关。

其具体任务是制作乐谱,收集歌词和训练音乐人才。

歌词的来源有二:一是文人专门创作;二是从民间收集。

后来,人们将乐府机关采集的诗篇称为“乐府”,或称“乐府诗”“乐府歌辞”等。

2.文章中心概括本诗通过对木兰替父从军、征战沙场和荣归故里的叙述,塑造了木兰这一爱家爱国、不慕名利、深明大义的巾帼英雄形象,集中体现了中华儿女勤劳、善良、机智、勇敢、刚毅、纯朴的优秀品质。

3.写作特点(1)浓郁的民歌特色。

本诗具有乐府民歌的独特风格,开篇以悬念“叹息”起笔,接着一问一答,这是民歌创作中常见的手法。

全诗用口语写成,生动质朴,生活气息极浓。

如“溅溅”“啾啾”“霍霍”这些拟声词,“十二”“百千”这些夸张的数字,“阿爷”“阿姊”这些口语化的称呼,都具有通俗文学的特色,不事雕琢,自然流畅。

(2)大量铺陈排比,感染力强。

如文中的“东市买骏马……”“爷娘闻女来……”“开我东阁门……”,这些排比句对渲染气氛、烘托人物形象起着重要作用,使得整首诗的人物刻画、感情意蕴、音韵节奏等都具有很强的艺术感染力。

(3)叙事详略得当。

这首诗在叙事上有详有略,对木兰的从军缘由、行前准备、离家出征、辞官和还家都写得比较详细,淋漓尽致地写出了人物的思想感情;对军旅生活则写得比较简略。

主次分明、详略得当,是这首诗写作上的一个显著特点。

4.文言文基础知识和理解运用(1)通假字①著我旧时裳“著”通“着”,穿②对镜帖.花黄“帖”通“贴”,粘贴③出门看火.伴“火”通“伙”,伙计,同伴(2)古今异义①木兰当.户织古义:门今义:门第②阿爷..无大儿古义:父亲今义:父亲的父亲③但.闻黄河流水鸣溅溅古义:只今义:表转折,但是④出郭.相扶将古义:外城今义:姓氏⑤雌兔眼迷离..古义:眯着眼今义:模糊而难以分辨清楚⑥双兔傍地走.古义:跑今义:行走⑦赏赐百千强.古义:有余今义:强壮,强大⑧策勋十二转.今义:旋转(3①市:东市买骏马(集市)愿为市鞍马(买)②将:将军百战死(高级将领)出郭相扶将(搀扶)③帖:昨夜见军帖(文书,告示)对镜帖花黄(通“贴”,粘上)④机:不闻机杼声(织布机)万里赴戎机(重要的事务)⑤愿:愿为市鞍马(愿意)愿驰千里足(希望)⑥策:策勋十二转(记)策马扬鞭(鞭打)执策而临之(鞭子)⑦何:问女何所思(什么)水何澹澹(多么)(4)词类活用①名词作动词愿为市.鞍马市:原意为集市,文中指买策.勋十二转策:原意为竹简,文中指登记②名词用作状语当窗理云.鬓箕畚:原意为云彩,文中指像云一样的(5①不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

《木兰诗》原文及译文唧唧复唧唧,木兰当户织。

不闻机杼声,惟闻女叹息。

木兰正对著门织布,发出唧唧的声音。

突然听不到织布机的声音,只听到女儿的叹息声。

问女何所思,问女何所忆。

女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。

阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

问女儿正在思念什麼问女儿正在回忆什麼木兰回答说:“女儿没有思念什麼,女儿没有回忆什麼。

只是昨晚看见徵兵的文书,知道君王正在大规模的徵集士兵;徵兵文书十二卷,每一卷中都有父亲的名字。

父亲没有大儿子,木兰没有大哥,我愿意替父亲去购买鞍鞯马匹,从此代父亲出征。

”东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

到东市买骏马,到西市买马鞍缛垫,到南市买马笼头,到北市买长鞭。

早晨才告别父母离开,傍晚就住宿在黄河畔,没有听到爷娘呼唤女儿的声音,只听到黄河溅溅的流水声;天刚亮才离开黄河,傍晚就驻扎在黑山头,没有听到爷娘呼唤女儿的声音,只听到燕山敌人的战马啾啾的叫声。

万里赴戎机,关山度若飞。

朔气传金柝,寒光照铁衣。

将军百战死,壮士十年归。

赶赴万里的战场,执行军事任务,如疾飞般度过重重关塞与山岭。

夜裏,北方的寒气中传来阵阵打更的梆子声,月亮的寒光照在铁甲战袍上。

将军战士经历了许多的惨烈战役,十年后终於凯旋归来。

归来见天子,天子坐明堂。

策勋十二转,赏赐百千强。

可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

回来见天子,天子高坐明堂。

依照所记的功勋升到极高的职位,赏赐成千成百得多。

可汗问她想要什麼“木兰不要当高官,希望陛下借我日行千里的精壮骆驼,送我回故乡。

”爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。

开我东阁门,坐我西阁床,脱我战时袍,著我旧时裳。

当窗理云鬓,对镜帖花黄。

出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

部编版七年级语文下册第8课《木兰诗》教案及原文《木兰诗》课文原文唧唧复唧唧,木兰当户织。

不闻机杼声,唯闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。

女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。

阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。

朔气传金柝,寒光照铁衣。

将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。

策勋十二转,赏赐百千强。

可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。

开我东阁门,坐我西阁床,脱我战时袍,著我旧时裳。

当窗理云鬓,对镜帖花黄。

出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?《木兰诗》语文教案【教学目标】1、了解《木兰诗》有关的文学常识,了解文中出现的修辞手法。

2、学会诵读和背诵这首古诗,感受诗歌的语言特点,领会课文的思想感情。

3、赏析花木兰这一人物形象,探究主题。

【教学设想】前面已经说过,初一学生学习古代诗歌的第一件事是背诵,而且要当堂背下来,不能留到课后。

这首诗尽管长达330字,也要当堂背下来。

当堂能背,而且背得准确无误,是教学成功的主要标志。

设想要点如下:一、要启发学生背诵的自觉要求,这主要依靠教师有表情的示范背诵;如果学生中有人在课前就背了下来,也要请他们作背诵表演,总之,要把课堂上背诵的气氛搞得浓浓的二、要利用民歌形式上的特点,加快记诵的速度这首诗共14节,除“万里”“爷娘”“开我”三节各有六句而外,其余都是四句一节,一节一节地背,再合节为段,就比较容易成诵。

诗中排比句式也不少,又间有顶真(又称联珠,如“归来见天子,天子坐明堂”),指出来也有助记诵。