地理八年级上册第二章

- 格式:docx

- 大小:37.62 KB

- 文档页数:3

教学设计:2024秋季八年级地理上册第二章《中国的自然环境:地形和地势》教学目标(核心素养)1.知识理解:学生能够掌握中国地形和地势的基本特征,了解主要山脉、高原、平原、盆地等地形区的分布。

2.技能培养:培养学生的地图阅读和分析能力,能够运用地形图识别和分析中国地形地势。

3.思维发展:培养学生的地理空间思维能力,理解地形地势对气候、河流、人口分布等的影响。

4.情感态度:增强学生对祖国自然环境的认识和热爱,培养保护自然环境的意识。

教学重点•中国地形和地势的主要特征。

•主要地形区的分布和特点。

教学难点•如何将地形地势的抽象概念转化为学生的具体认知。

•如何培养学生的地图阅读和分析能力。

教学资源•中国地形图、地势阶梯分布图。

•多媒体课件,包含地形地貌的图片、视频等。

•地理教材及配套练习册。

教学方法•讲授法:用于传授地形和地势的基础知识。

•地图分析法:通过地形图,引导学生分析中国地形地势的特点。

•小组讨论法:分组讨论地形地势对自然环境的影响。

教学过程导入新课•情境创设:播放一段关于中国壮丽山河的视频,如高山、大河、平原等自然景观。

•问题导入:提问学生视频中的景观属于哪种地形?这些地形在中国是如何分布的?新课教学1.中国的地形特征2.•讲授:解释中国地形的复杂性,包括高山、高原、平原、盆地、丘陵等多种类型。

•地图分析:展示中国地形图,引导学生识别主要地形区,如青藏高原、华北平原、东北平原等。

•互动:请学生指出自己家乡所在的地形区,并简述其特点。

3.中国的地势特征4.•讲授:介绍中国地势西高东低的特点,以及三级地势阶梯的分布。

•地图分析:展示中国地势阶梯分布图,引导学生分析各级阶梯的海拔范围、主要地形区等。

•小组讨论:分组讨论地势特征对气候、河流流向、人口分布等的影响。

5.地形地势的综合影响6.•讲授:总结地形地势对自然环境和社会经济活动的综合影响。

•案例分析:提供具体案例,如黄河的流向与地形关系、山区的交通与地形关系等。

第二节气候一、气温1、南北气温的差异⑴冬季气温分布特点:冬季南北气温差异大,南方温暖,而越往北气温就越低。

原因:主要受纬度影响(北方太阳高度比南方低),北方比南方获得的太阳热量少,气温低;冬季风加剧了我国北方的严寒,而南方由于山岭的阻挡,受到的影响较小。

1月0℃等温线:大致沿秦岭——淮河一线分布。

0℃等温线重要意义:沿秦岭——淮河一线分布,800毫米等降水量线,南方和北方分界线,水田和旱地分界线,亚热带和暖温带分界线,湿润和半湿润的分界线,亚热带季风和温带季风分界线,亚热带常绿阔叶林与温带落叶阔叶林分界线,河流有无结冰期的分界线⑵夏季气温分布特点:在夏季,除青藏高原等地区外,全国普遍高温,大多数地方南北相差不大。

原因:主要受纬度影响,南北获得的太阳热量差不多。

⑶我国冬季最冷的地方:黑龙江的漠河镇,最热地方:海南海口;夏季最热的地方:新疆的吐鲁番,最冷地方:青藏高原。

夏季号称三大火炉的是:重庆、武汉、南京⑷我国温度带的划分:①依据:A、我国气温的南北差异和农业生产的实际(农业生产实际主要指一个地方气候为农作物所能提供的热量条件) B、将≥10℃持续期内的日平均气温累加起来,得到的气温总和,称为活动积温,它是划分温度带的主要指针。

②五个温度带和一个高原气候区。

(P33中的图2.15)类型五个加一个高原气候区:(北→南)寒温带(高原气温区)、中温带、暖温带、亚热带和热带。

二、降水1、我国降水空间分布的特点:东多西少,南多北少;年降水量空间(地区)分布的总趋势是:从东南沿海向西北内陆递减。

(1)东南沿海一带的年降水量多在1600毫米以上,而西北内陆的大片地区年降水量不足50毫米。

(2)800mm年等降水线的分布:秦岭——淮河一线。

(3)我国降水最多的地方是台湾岛东北部的火烧寮;我国降水最少的地方是吐鲁番盆地中的托克逊。

2、我国降水的时间分配也不均匀。

大多数地区的降水集中在4—10月。

一般来说,南方雨季开始早,结束晚,雨季长;北方雨季开始晚,结束早,雨季短。

第二章中国的自然环境第一节地形和地势我国地势的基本特征:地势西高东低,呈三级阶梯状分布。

我国地形的基本特征:地形多种多样,山区面积广大。

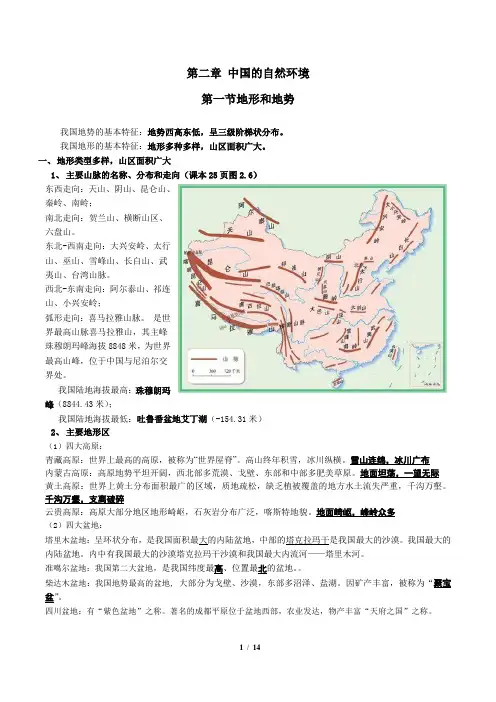

一、地形类型多样,山区面积广大1、主要山脉的名称、分布和走向(课本25页图2.6)东西走向:天山、阴山、昆仑山、秦岭、南岭;南北走向:贺兰山、横断山区、六盘山。

东北-西南走向:大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山、长白山、武夷山、台湾山脉。

西北-东南走向:阿尔泰山、祁连山、小兴安岭;弧形走向:喜马拉雅山脉。

是世界最高山脉喜马拉雅山,其主峰珠穆朗玛峰海拔8848米,为世界最高山峰,位于中国与尼泊尔交界处。

我国陆地海拔最高:珠穆朗玛峰(8844.43米);我国陆地海拔最低:吐鲁番盆地艾丁湖(-154.31米)2、主要地形区(1)四大高原:青藏高原:世界上最高的高原,被称为“世界屋脊”。

高山终年积雪,冰川纵横。

雪山连绵,冰川广布内蒙古高原:高原地势平坦开阔,西北部多荒漠、戈壁、东部和中部多肥美草原。

地面坦荡,一望无际黄土高原:世界上黄土分布面积最广的区域,质地疏松,缺乏植被覆盖的地方水土流失严重,千沟万壑。

千沟万壑,支离破碎云贵高原:高原大部分地区地形崎岖,石灰岩分布广泛,喀斯特地貌。

地面崎岖,峰岭众多(2)四大盆地:塔里木盆地:呈环状分布,是我国面积最大的内陆盆地,中部的塔克拉玛干是我国最大的沙漠。

我国最大的内陆盆地。

内中有我国最大的沙漠塔克拉玛干沙漠和我国最大内流河——塔里木河。

准噶尔盆地:我国第二大盆地,是我国纬度最高、位置最北的盆地。

柴达木盆地:我国地势最高的盆地,大部分为戈壁、沙漠,东部多沼泽、盐湖。

因矿产丰富,被称为“聚宝盆”。

四川盆地:有“紫色盆地”之称。

著名的成都平原位于盆地西部,农业发达,物产丰富“天府之国”之称。

(3)三大平原:东北平原:黑土面积广大、最重要的商品粮基地,我国最大平原。

华北平原:地势低平,地面坡度很小。

长江中下游平原:我国著名的“鱼米之乡”。

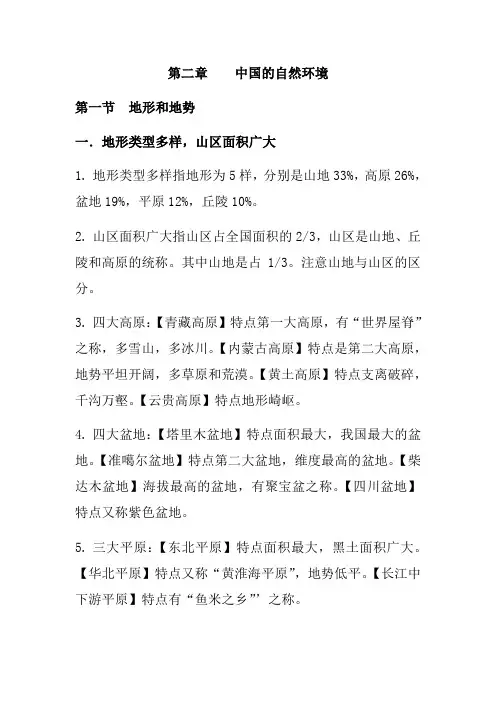

第二章中国的自然环境第一节地形和地势一.地形类型多样,山区面积广大1.地形类型多样指地形为5样,分别是山地33%,高原26%,盆地19%,平原12%,丘陵10%。

2.山区面积广大指山区占全国面积的2/3,山区是山地、丘陵和高原的统称。

其中山地是占1/3。

注意山地与山区的区分。

3.四大高原:【青藏高原】特点第一大高原,有“世界屋脊”之称,多雪山,多冰川。

【内蒙古高原】特点是第二大高原,地势平坦开阔,多草原和荒漠。

【黄土高原】特点支离破碎,千沟万壑。

【云贵高原】特点地形崎岖。

4.四大盆地:【塔里木盆地】特点面积最大,我国最大的盆地。

【准噶尔盆地】特点第二大盆地,维度最高的盆地。

【柴达木盆地】海拔最高的盆地,有聚宝盆之称。

【四川盆地】特点又称紫色盆地。

5.三大平原:【东北平原】特点面积最大,黑土面积广大。

【华北平原】特点又称“黄淮海平原”,地势低平。

【长江中下游平原】特点有“鱼米之乡”’之称。

6.三山夹两盆:三山指【阿尔泰山脉】【天山山脉】【昆仑山脉】,两盆指【准噶尔盆地】【塔里木盆地】。

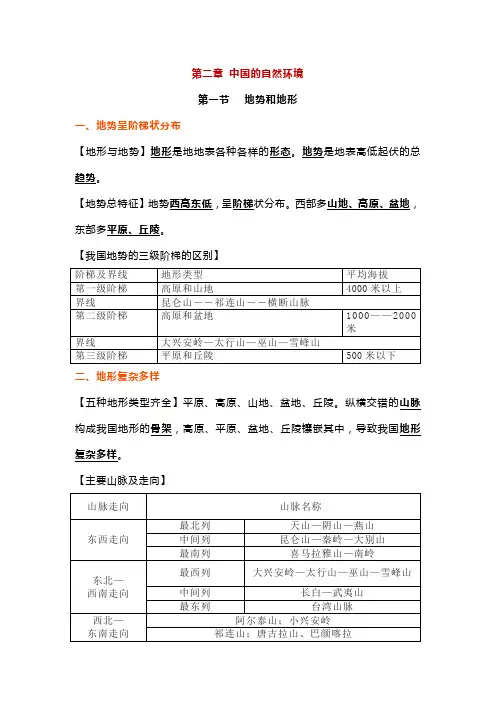

二.地势西高东低,呈阶梯状分布7.地势特点:【西高东低】【呈三级阶梯状分布】。

8.第一级阶梯和第二级阶梯的分界线是:【昆仑山脉】【祁连山脉】【横断山脉】。

第二级阶梯和第三级阶梯的分界线是:【大兴安岭】【太行山脉】【巫山】【雪峰山】。

9.第一级阶梯里面的地形是【青藏高原】【柴达木盆地】海拔在4000米以上。

10.第二级阶梯里面的地形是【准噶尔盆地】【塔里木盆地】【内蒙古高原】【黄土高原】【四川盆地】【云贵高原】海拔在1000-2000米以上。

11.第三级阶梯里面的地形是【东北平原】【华北平原】【长江中下游平原】海拔在500米以下。

12.【太行山脉】【巫山】既是第二、三级阶梯的分界线,又是行政区域的分界线。

太行山脉是山西省和河北省的分界线。

巫山是重庆市和湖北省的分界线。

13.地势西高东低的作用:有利于农业生产,便利东西交通,水能资源丰富,有利于建水电站。

第二章中国的自然环境第二节气候知识点1:冬季南北温差大,夏季普遍高温1.冬季气温分布特点:(1)特点:冬季,我国南北气温差别很大。

大部分地区1月平均气温由南向北逐渐降低。

漠河和海口的1月平均气温相差约50℃。

(2)原因:①纬度位置:②冬季风:(3)1月0℃等温线:1月0℃等温线大致沿青藏高原的东南边缘和秦岭——淮河一线分布,这条线以南的大部分地区,1月平均气温在0℃以上;这条线以北的大部分地区,1月平均气温在0℃以下,1月等温线分布密集。

(4)极值点:我国冬季最冷的地方是黑龙江省漠河的北极村,1月平均气温为-30.6℃,那里曾经出现过-52.3℃的极端最低气温;气温最高处是海南省南部、雷州半岛南部、台湾岛南部等。

2.夏季气温分布特点:(1)特点:夏季,我国大部分地区普遍高温。

大部分地区7月平均气温在20℃以上。

只有青藏高原等少数地区,气温相对较低。

(2)成因:(3)极值点:①我国夏季最热的地方是新疆的吐鲁番,7月平均气温为33℃,人称“火洲”。

那里极端最高气温曾达到49.6℃,而不是海南岛。

②我国夏季平均气温最低的是青藏高原,不是纬度高的黑龙江省漠河县北极村。

3.温度带:(1)温度带的划分:①划分依据:根据气温的南北差异,结合农业生产实际,以活动积温为主要指标进行划分。

②主要温度带:从北到南,可以将我国划分为6个温度带:寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带。

另外,还有一个地高天寒、面积广大的青藏高原区。

如下图所示:方法总结1:地跨多个温度带的省区地跨三个及以上温度带的省区有内蒙古自治区、陕西省、甘肃省、新疆维吾尔自治区、云南省;甘肃省是我国唯一跨越了亚热带、暖温带、中温带和青藏高原区四个温度带的省级行政区域。

(1)分布特点:从总体上看,我国降水的空间分布很不均匀。

年降水量分布的总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。

东南沿海一带的年降水量多在1600毫米以上,而西北内陆的大片地区年降水量不足50毫米。

第二节气候一、气温1、南北气温的差异⑴冬季气温分布特点:冬季南北气温差异大,南方温暖,而越往北气温就越低。

原因:主要受纬度影响(北方太阳高度比南方低),北方比南方获得的太阳热量少,气温低;冬季风加剧了我国北方的严寒,而南方由于山岭的阻挡,受到的影响较小。

1月0℃等温线:大致沿秦岭——淮河一线分布。

0℃等温线重要意义:沿秦岭——淮河一线分布,800毫米等降水量线,南方和北方分界线,水田和旱地分界线,亚热带和暖温带分界线,湿润和半湿润的分界线,亚热带季风和温带季风分界线,亚热带常绿阔叶林与温带落叶阔叶林分界线,河流有无结冰期的分界线⑵夏季气温分布特点:在夏季,除青藏高原等地区外,全国普遍高温,大多数地方南北相差不大。

原因:主要受纬度影响,南北获得的太阳热量差不多。

⑶我国冬季最冷的地方:黑龙江的漠河镇,最热地方:海南海口;夏季最热的地方:新疆的吐鲁番,最冷地方:青藏高原。

夏季号称三大火炉的是:重庆、武汉、南京⑷我国温度带的划分:①依据:A、我国气温的南北差异和农业生产的实际(农业生产实际主要指一个地方气候为农作物所能提供的热量条件) B、将≥10℃持续期内的日平均气温累加起来,得到的气温总和,称为活动积温,它是划分温度带的主要指针。

②五个温度带和一个高原气候区。

(P33中的图2.15)类型五个加一个高原气候区:(北→南)寒温带(高原气温区)、中温带、暖温带、亚热带和热带。

二、降水1、我国降水空间分布的特点:东多西少,南多北少;年降水量空间(地区)分布的总趋势是:从东南沿海向西北内陆递减。

(1)东南沿海一带的年降水量多在1600毫米以上,而西北内陆的大片地区年降水量不足50毫米。

(2)800mm年等降水线的分布:秦岭——淮河一线。

(3)我国降水最多的地方是台湾岛东北部的火烧寮;我国降水最少的地方是吐鲁番盆地中的托克逊。

2、我国降水的时间分配也不均匀。

大多数地区的降水集中在4—10月。

一般来说,南方雨季开始早,结束晚,雨季长;北方雨季开始晚,结束早,雨季短。

第二章中国的自然环境第一节中国的地形一、地形的主要特征1.地形多种多样陆地上的5种基本地形类型:高原、山地、平原、丘陵、盆地,中国均有分布。

其中山地比重最大。

2.山区面积广大通常人们把山地、丘陵和比较崎岖的高原称为山区。

中国山区面积占全国总面积的2/3,这是中国地形的又一显著特征。

山地与山区:山区是山地、丘陵和比较崎岖的高原的合称山区面积占全国总面积的2/3;山地是山区的一部分,山地面积占全国总面积的1/3。

二、地势的主要特征地势西高东低呈阶梯状分布地势是地表高低起伏的总趋势。

第一级阶梯——青藏高原,海拔4000米以上第二级阶梯——高原、盆地,海拔1000—2000米第三级阶梯——平原、丘陵,海拔500米以下一、二级阶梯的分界线:昆仑山脉、祁连山脉、横断山脉。

二、三级阶梯的分界线:大兴安岭、太行山脉、巫山、雪峰山。

我国季风区与非季风区的地理界线是大兴安岭一阴山一贺兰山一巴颜喀拉山一冈底斯山。

(外流河与内流河的分界线同)第三级阶梯继续向海洋延伸,形成了我国近海宽广的大陆架。

我国近海大陆架,它包括渤海、黄海的全部,东海的大部,以及南海的一部分。

这是大陆向海洋自然延伸的部分,一般深度不大,坡度较缓。

三、山脉纵横交错中国山脉的分布按其走向可分为5种情况。

北:天山—阴山①东西走向的山脉中:昆仑山—秦岭南:南岭西:大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山②东北—西南走向的山脉中:长白山—武夷山东:台湾山脉③南北走向的山脉:贺兰山、六盘山④西北—东南走向的山脉:阿尔泰山、祁连山⑤弧形山脉:喜马拉雅山脉我国省区的界山有:昆仑山(新疆-西藏)、祁连山(青海-甘肃)、太行山(山西-河北)、巫山(重庆-湖北)、武夷山(江西-福建)、南岭(湖南-广东)四、四大高原中国有四大高原,它们集中分布在地势第一、二级阶梯上。

1.面积:四大高原按面积大小依次是青藏高原、内蒙古高原、黄土高原、云贵高原。

2.位置:西南部的两大高原:青藏高原、、云贵高原;北部的是:内蒙古高原;介于太行山、祁连山、长城和秦岭之间的是:黄土高原。

第二章中国的自然环境第一节地形和地势我国地势的基本特征:地势西高东低,呈三级阶梯状分布。

我国地形的基本特征:地形多种多样,山区面积广大。

一、地形类型多样,山区面积广大1、主要山脉的名称、分布和走向(课本25页图2.6)东西走向:天山、阴山、昆仑山、秦岭、南岭;南北走向:贺兰山、横断山区、六盘山。

东北-西南走向:大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山、长白山、武夷山、台湾山脉。

西北-东南走向:阿尔泰山、祁连山、小兴安岭;弧形走向:喜马拉雅山脉。

是世界最高山脉喜马拉雅山,其主峰珠穆朗玛峰海拔8848米,为世界最高山峰,位于中国与尼泊尔交界处。

我国陆地海拔最高:珠穆朗玛峰(8844.43米);我国陆地海拔最低:吐鲁番盆地艾丁湖(-154.31米)2、主要地形区(1)四大高原:青藏高原:世界上最高的高原,被称为“世界屋脊”。

高山终年积雪,冰川纵横。

雪山连绵,冰川广布内蒙古高原:高原地势平坦开阔,西北部多荒漠、戈壁、东部和中部多肥美草原。

地面坦荡,一望无际黄土高原:世界上黄土分布面积最广的区域,质地疏松,缺乏植被覆盖的地方水土流失严重,千沟万壑。

千沟万壑,支离破碎云贵高原:高原大部分地区地形崎岖,石灰岩分布广泛,喀斯特地貌。

地面崎岖,峰岭众多(2)四大盆地:塔里木盆地:呈环状分布,是我国面积最大的内陆盆地,中部的塔克拉玛干是我国最大的沙漠。

我国最大的内陆盆地。

内中有我国最大的沙漠塔克拉玛干沙漠和我国最大内流河——塔里木河。

准噶尔盆地:我国第二大盆地,是我国纬度最高、位置最北的盆地。

柴达木盆地:我国地势最高的盆地,大部分为戈壁、沙漠,东部多沼泽、盐湖。

因矿产丰富,被称为“聚宝盆”。

四川盆地:有“紫色盆地”之称。

著名的成都平原位于盆地西部,农业发达,物产丰富“天府之国”之称。

(3)三大平原:东北平原:黑土面积广大、最重要的商品粮基地,我国最大平原。

华北平原:地势低平,地面坡度很小。

长江中下游平原:我国著名的“鱼米之乡”。

地理八年级上册第二章

地理八年级上册第二章:自然与人文环境的相互作用

导言:

地理是一门研究地球表面及其上的人类活动的学科,自然与人文环境的相互作用是地理学的重要内容之一。

在地理八年级上册的第二章中,我们将探讨自然与人文环境的相互作用对地球的影响。

本文将对这一内容进行深入的探讨。

第一节:自然环境对人类活动的影响

自然环境是指地球上的自然要素所形成的空间。

自然环境对人类活动有着重要的影响,包括以下几个方面:

1. 气候对农业产出的影响

气候是自然环境的重要要素之一,对农业产出有着直接的影响。

气候的因素包括温度、降水、日照等。

在不同的气候条件下,农作物的种植方式、品种选择、育种技术等都会发生变化,进而影响农业产出。

2. 水文环境对城市建设的影响

在城市建设过程中,水文环境起着重要的作用。

水资源的分布和使用对城市经济、环境和居民的生活都有着重大影响。

在不同的水文条件下,城市的用水结构、水系统的规划和设计等方面都需要进行相应的调整。

3. 地形地貌对人类活动的影响

地形地貌包括山地、平原、高原、河流、湖泊等地形特征。

不

同的地形地貌对人类活动有着直接的影响。

例如,山区的地势陡峭,交通不便,限制了农业和交通的发展;平原地区土地肥沃、交通便利,适宜农业和工业的发展。

第二节:人文环境对自然的影响

人文环境是指人类社会活动对自然环境所造成的影响。

人文环境对自然环境的影响主要表现在以下几个方面:

1. 城市化对环境的影响

随着城市化进程的加快,城市对周围自然环境的影响日益突出。

城市中的工业排放、车辆尾气、大量人口的聚集等都会对空气质量和水源造成污染。

此外,城市建设还会带来环境破坏,如建筑物的占地、破坏树木等。

2. 人类活动对封闭水域的影响

封闭水域如湖泊、河流等是人类进行生产生活的重要场所。

而人类的活动也会对这些封闭水域产生影响。

例如,大量工业和农业废水的排放会导致水质污染,对水生生物造成危害。

同时,过度捕捞也会造成渔业资源的枯竭。

3. 人类活动对森林的影响

森林是地球上的重要生态系统,对保持生物多样性、控制气候变化有着重要作用。

但是,人类的活动对森林的破坏也十分严重。

乱砍滥伐、非法盗伐、过度放牧等行为都会导致森林面积减少,地表水蒸发率增加,生态平衡被破坏。

第三节:自然与人文环境的相互作用带来的挑战与应对

自然与人文环境的相互作用不仅对地球产生影响,也给人类带来了许多挑战。

面对这些挑战,我们应该采取相应的措施应对,以实现可持续发展。

1. 加强环境保护意识

通过教育、宣传等方式,提高人们对环境保护的认识和意识,减少对自然环境的破坏。

2. 推动科技创新

加大科技投入,推动科技创新,加强环境治理技术的研究和应用,实现经济发展与环境保护的良性循环。

3. 推行生态农业和可持续城市化

加强农业生态化建设,减少农业对环境的污染。

在城市化进程中,注重合理规划和开发,减少对自然环境的破坏。

结论:

自然与人文环境的相互作用是地理学研究的重要内容,地球的环境问题与人类活动息息相关。

我们要加强环境保护意识、推动科技创新、推行生态农业和可持续城市化等措施,以实现地球可持续发展的目标。

只有做到环境与经济的相互促进,才能保护好地球这个人类赖以生存的地方。