品味语言效果 赏析句子含义

- 格式:pptx

- 大小:131.48 KB

- 文档页数:17

诗歌赏析技巧与品味语言(3)诗歌赏析技巧与品味语言4. 对语言风格的概括(格调、色彩、境界、情味等)解题格式品味关键词句:含义+手法+表达作用(句意+文意+主旨情感)答题要领炼字类答题:提问方式:这一联中最生动传神的是什么字?为什么?提问变体:某字历来为人称道,你认为它好在哪里?有什麽作用?或与其它某字比较提出优劣问题。

解答分析:古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。

答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

答题步骤:(1)解释该字在句中的含义。

(2)展开联想把该字放入原句中描述景象。

(3)点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。

答题示例:南浦别白居易南浦凄凄别,西风袅袅秋。

一看肠一断,好去莫回头。

前人认为,“看”字看似平常,实际上非常传神,它能真切透露出抒情主人公的形象。

你同意这种说法吗?为什么?答:同意。

看,在诗中指回望(步骤一)。

离人孤独地走了,还频频回望,每一次回望,都令自己肝肠寸断。

此字让我们仿佛看到抒情主人公泪眼朦胧,想看又不敢看的形象(步骤二)。

只一“看”字,就淋漓尽其所有致地表现了离别的酸楚(步骤三)。

2、阅读下面这首诗,完成诗后两题暮江吟白居易一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。

(1)残阳照射在江面上,诗人不说“照”而说“铺”,有什么表达效果?答案:(1)这是因为太阳已经接近地平线,几乎是贴着地面照射过来的,的确像“铺”在江面上,体现出诗人用词的准确、形象;同时,用“铺”字还写出了秋天夕阳的柔和和江面的平静,给人安闲、舒适的感觉。

关键词类答题:提问方式:某词是全诗的关键,为什么?解答分析:古诗非常讲究构思,往往一个字或一个词就构成全诗的线索,全诗的感情基调、全诗的思想,抓住这个词命题往往可以以小见大,考出考生对全诗的把握程度。

答题步骤:(1)该词对突出主旨所起的作用。

(2)从该词在诗中结构上所起的作用考虑。

品析句子的含义及表达作用1. 怎样品析词语的含义或作用语文教学中,抓住关键字、词来品析句子,抓住重点句子来理解课文是四年级语文学习的一项重要的任务,也是学生必须学会和掌握的一种基本能力。

课堂教学中,对于课文中的重点段落、重点词句我带着孩子们进行了理解和研读。

很多孩子看似都听懂了,弄明白了,可是当我要他们用自己的话来说一说时,就哑口无言了。

光听不练,显然不能有效掌握理解文本的方法。

所以,我布置了品析句子的作业,其实这项作业曾在三年级时也做过。

可是,从家庭作业中看出,绝大多数孩子还是没能明白到底如何抓住关键字、词来品析句子,都理解为就是解释词语。

在此,对此项作业进行特别说明。

品析句子的要求如下:1、摘抄课文中的原句。

2、有出现关键的字或词语的,先联系上下文理解字、词的意思,然后再整体感悟、理解句子的意思。

3、对于没有出现关键字或词语的句子,则可以直接就一句话来谈谈自己的感悟和理解。

4、通常情况下,需要品析的句子一定是课文中的重、难点,品析句子不能脱离课文,对课文的主要内容和情感思想要有整体的把握,不能只就一句话空谈意思。

举几个例子,供大家参考学习:1、课文原句:浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好象大地都被震得颤动起来。

品析:“犹如千万匹白色战马齐头并进”,写出了潮水的形状和颜色,“浩浩荡荡”体现了潮水浩大的声势;“山崩地裂”写出了潮水来时发出的巨大响声。

整句话运用了比喻的修辞手法,有声有色地描绘了大潮涌来时的壮观景象。

2、课文原句:霎时,潮头奔腾西去,可是余波还在漫天卷地般涌来,江面上依旧风号浪吼。

品析:“风号浪吼”和“漫天卷地”写出了江潮的声威。

这句话写潮头西去,可是余波依旧气势宏大,更能突出钱塘江大潮的壮观。

3、课文原句:那么多的绿叶,一簇堆在另一簇上面,不留一点儿缝隙。

品析:“堆”字表现了树叶的繁密,“不留一点儿缝隙”表明树叶挨挨挤挤、密密麻麻;这句话体现了大榕树的叶子又多又密。

品味语言效果赏析句子含义教案教学目标:通过赏析句子含义,培养学生优秀的品味语言效果能力。

教学重点:学习如何赏析句子含义,并培养良好的品味语言效果能力。

教学难点:运用所学方法赏析句子含义,提高对语言效果的品味能力。

教学准备:教师准备一些篇章或句子,具有一定的语言效果;学生准备纸笔。

教学步骤:Step 1:导入与引入(5分钟)教师可以用一些富有语言效果的句子或段落,引起学生对语言效果的兴趣,鼓励学生分享自己对这些句子的理解和感受。

Step 2:讲解赏析句子含义的方法(10分钟)教师向学生介绍几种常用的赏析句子含义的方法,如通过文学修辞手法、语义辨析、上下文理解等途径。

并搭配具体的例子进行讲解。

Step 3:学生小组讨论(15分钟)将学生分成小组,每个小组选择一到两个句子或篇章进行赏析。

要求学生通过分析句子中的词汇、修辞手法、语境等来解读句子的含义,并写下自己的理解。

Step 4:小组展示与评价(15分钟)每个小组可将自己的赏析结果以口头或书面形式进行展示。

其他小组成员可以提出问题或给予评价。

Step 5:个人总结与反思(10分钟)学生根据本节课的学习内容,总结自己在赏析句子含义方面的收获,并思考如何继续提高品味语言效果的能力。

Step 6:课堂作业(5分钟)Step 7:课堂总结(5分钟)教师对本节课的学习内容进行总结,并给予学生肯定和鼓励。

教学拓展:1.学生可以通过阅读文学作品、经典文本,来进一步提高自己对句子含义的赏析能力。

2.鼓励学生用自己独特的方式进行赏析,培养个性化的品味能力。

3.教师可以组织一些语言表达比赛,让学生展示自己的语言品味和表达能力。

诗歌赏析技巧与品味语言(2)诗歌赏析技巧与品味语言(二)平淡又称质朴,其特点是选用确切的字眼直接叙述,全用白描,不加修饰,显得真切深刻,又平易近人。

如:归园田居(陶渊明)少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

(三)绚丽其特点是有富丽的词藻、绚烂的色彩,奇幻的情思。

如李商隐《锦瑟》锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。

沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。

此情可待成追忆,只是当时已惘然。

(四)明快其特点是直接的,明朗的,爽快的,泼辣的,往往是斩钉截铁,一语破的。

如白居易的新乐府诗。

如:梦微之(白居易)晨起临风一惆怅,通川湓水断相闻。

不知忆我因何事,昨夜三更梦见君。

(五)含蓄其特点是意在言外,常常不是直接叙述,而是曲曲折折的倾诉,言在此而意在彼,或引而不发,或欲说还休,让读者去体味。

如:如梦令(李清照)昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。

试问卷帘人,却道海棠依旧。

知否?知否?应是绿肥红瘦。

词人惜花,为花悲喜,为花醒醉,为花憎风恨雨,实际是含蓄地表达了青春韶光短暂、好花不常的.惋惜之情。

(六)自然即不加雕饰的率真朴素的语言,多用口语,较少炼字,读来平白如话,自然生动,韵味无穷。

如李白“青天有月来几时?我今停杯一问之。

”(《把酒问月》)“小时不识月。

呼作白玉盘。

”都是脍炙人口的名句。

(七)简洁其特点是干净利落,言简意赅。

如贾岛《寻隐者不遇》“松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

”诗中把问话----“师往何处?” “采药于何处?”等全都省略,用答句包含问句的手法完成了全诗,全诗仅有二十字,相当简练。

(八)精练要求用尽量少的语言去表达丰富的内容,用语要准确、生动、形象。

如陈子昂《送魏大从军》中“雁山横戈北,狐塞接云中”句,一“横”字写出雁门山地理位置的重要,它横亘在代州之北;一个“接”字,既逼真地描绘出飞狐塞的险峻,又点明飞狐塞是与云中郡连成一体的。

品味语言鉴赏细节语言是人类交流的基础工具,是人类思想和情感的表达方式。

品味语言,就是对语言进行深入挖掘和鉴赏,发现其中的美妙细节,从而提升自身的语言表达能力和文化素养。

一、词语的“寓意”每个词语都蕴含着一定的含义和“寓意”,有些词语透露着深刻的人生哲理,有些词语则寓意着美好的愿望和祝福。

例如,“曲终人未散”这句话,表达的是在美好的时光即将结束之际,人们之间的感情依旧亲密不渝;“风雨同舟”则寓意着在困难的时刻,大家要团结一心,共同面对困境。

品味语言,就是要运用自己的智慧和感性去领悟这些“寓意”,理解其中的深层内涵,从而领略到语言中的美好和智慧。

二、句式的“韵律”句式是语言的基本构成单位,其结构和韵律都能够影响语言的表达效果。

有些句式优美动听,令人心旷神怡;有些句式则简洁明了,意蕴精炼,给人以深刻的印象。

例如,“人生得意须尽欢,莫让金樽空对月”这句话,用诗意盎然的语言表达了人生的欢乐和珍贵;“可以忍受一切,除了平庸”则寓意着我们应该对待生活和工作有积极的态度,追求卓越和创新。

品味语言,就是要善于捕捉句式中的韵律和声音美,通过诵读和模仿,提高自己的语言表达和语感。

三、修辞的“妙趣”修辞是语言的艺术之一,包括比喻、拟人等各种修辞手法。

好的修辞手法不仅能够增强语言的表现力和感染力,还能够带来意外的“妙趣”。

例如,“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”这句话,用带有诗意的修辞,表达了深刻的人生感悟;“春水碧于天,画船听雨眠”则通过比喻的手法,描绘了优美浪漫的景象。

品味语言,就是要善于发现修辞表达中蕴藏的“妙趣”,理解其中的情感和语言的美学价值。

四、文化的“内涵”语言和文化有着密不可分的联系,每种语言都体现了一种独特的文化内涵。

例如中文中的“人间天堂”和英语中的“every dog has his day”,虽然都是指人们在某个特定的时间或地点能够实现自己的愿望,但却反映了东西方文化内涵的不同。

品味语言,就是要善于借助语言了解文化,从语言中领悟文化的深刻内涵,拓宽自己的文化视野和思维格局。

怎样鉴赏重要语句的丰富含义,品味精彩语言的表达艺术问题描述:高考常考的现代文文学作品中鉴赏重要语句的丰富含义,我们往往会出现浅层化和片面化的问题,如何避免呢?鉴赏重要语句的丰富含义和品位精彩语言的表达艺术经常是联系在一起的,即要求在体会了语句、句子含意之后,还要对这样的好处加以品味赏析。

【复习范围】1.知识回顾重要句子的范畴,含义的内涵与外延。

2.结合具体的文本简要说明作品的丰富含义和表达艺术。

3.常见题型应试的技巧总结。

知识储备重要句子的范畴及语句含义的层面:一般文学类文章中的“重要句子”,多数是能够表达作者所持的观点或者是概括文章某一局部内容要点的句子,以及结构比较复杂而且能够表达作者写作意图的句子。

理解句子的含意有三个层面:(1)理解句子的表层意义,即字面意义。

一般说来,句子的字面意义理解起来并不困难,它不是高考的重点。

(2)理解句子的句内意义。

所谓“句内意义”是指句子的语境意义,即在一定的语境中句子的临时意义。

这方面的理解,是高考考查的重要内容。

(3)理解句子的句外意义,即“言外之意”,也就是言在此而意在彼所产生的意义。

各种转义的修辞手法,如反语、双关、委婉等,表达的往往是句外意义,常常是考查的重点。

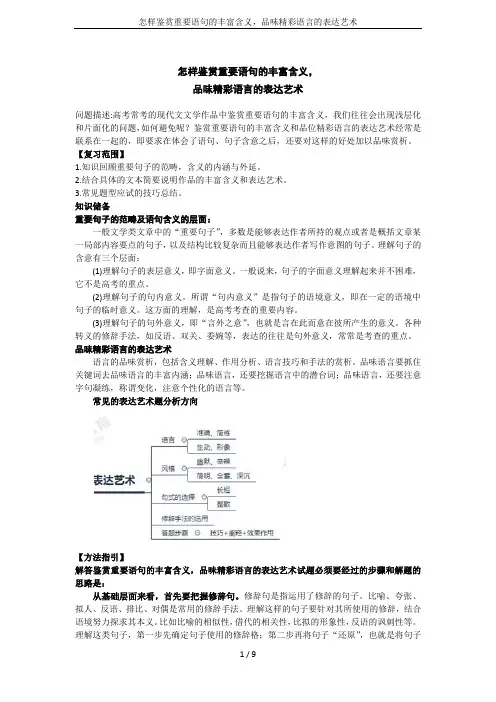

品味精彩语言的表达艺术语言的品味赏析,包括含义理解、作用分析、语言技巧和手法的赏析。

品味语言要抓住关键词去品味语言的丰富内涵;品味语言,还要挖掘语言中的潜台词;品味语言,还要注意字句凝练,称谓变化,注意个性化的语言等。

常见的表达艺术题分析方向【方法指引】解答鉴赏重要语句的丰富含义,品味精彩语言的表达艺术试题必须要经过的步骤和解题的思路是:从基础层面来看,首先要把握修辞句。

修辞句是指运用了修辞的句子。

比喻、夸张、拟人、反语、排比、对偶是常用的修辞手法。

理解这样的句子要针对其所使用的修辞,结合语境努力探求其本义。

比如比喻的相似性,借代的相关性,比拟的形象性,反语的讽刺性等。

理解这类句子,第一步先确定句子使用的修辞格;第二步再将句子“还原”,也就是将句子的修辞手法还原成没有使用修辞手法的意思明白的句子。

分析句子含义、作用的基本答题思路:1.从内容上看:①分析原因②靠中心③分析修辞的表达作用④抓重点动词和形容词分析其作用⑤思考它象征了什么2.从结构上看:①过渡②呼应③铺垫标题的作用和含义:(一)作用1.文章的线索①以人或人的某种感情为线索②以中心事件为线索.③以活动为线索.④以实物为线索.2.点明(暗示)中心.3.吸引读者.(二)含义:结合文章中心分析人物精神、词语含义鉴赏文章的基本思路:1、品析思想内容:中心、选材;2、品析艺术特色:写作手法;3、品析语言:修辞、用词.4、紧扣原文,举出一定的例子.5、联系学习和生活实际说说“唉,我现在想想,那时真是太聪明了!”一句的表达效果。

技巧点拨:这样的题目在回答时一定要分“三步走”:一是说明运用了什么手法或运用了那个(些)关键词;二是表述“语言特色”,如形象生动等;三是说明这样用“表达了……”或“写出了……”。

1.从重点词语入手,品句子之精髓。

特别是抓住动词、形容词、副词等关键性词语来领悟句子的精髓之所在。

答题模式:“……”一词(等词),写出了……的特点或内容,表达了作者……的思想感情。

本题可抓住重点词语“太聪明”来体会。

2.从修辞手法入手,品句子之精妙。

比喻(明喻、暗喻、借喻等):使描写的内容化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体。

拟人:生动形象。

夸张(夸大、缩小、超前):更鲜明、更突出地表现事物。

排比:增强语言气势,增强文章表现力。

对偶:增强表现力,增强节奏感。

设问:激起兴趣,启发思考。

答题模式:运用了……地修辞手法,写出了……的特点,表达了作者……的思想感情。

3.从表现手法切入,品句子之作用。

文章的表现手法多种多样,比如借景抒情、托物言志、欲扬先抑、象征、虚实结合、想象联想等。

4.从表达方式着眼,品句子之情感。

记叙:全面介绍人物活动和事件的发展全貌。

描写:使人、景、物再现,使文章形象生动。

抒情:抒发作者的情感,揭示主旨。

议论:点名意义及主旨,统领全篇,画龙点睛。

品味句子的表达效果的答题格式1. 品味下面的句子.并分析其表达效果.谁知道这两个题该怎么做5、品味下面的句子,并简析其表达效果。

(1)百十个腰鼓发出的沉重响声,碰撞在四野长着酸枣树的山崖上,山崖蓦然变成牛皮鼓面了,只听见隆隆,隆隆,隆隆。

(2)痛苦和欢乐,生活和梦幻,摆脱和追求,都在这舞姿和古典中,交织!旋转!凝聚!奔突!辐射!翻飞!升华!5、(1)“碰撞”化无形为有形,写了鼓声的力量。

“山崖蓦然变成牛皮鼓面了”,写出了沉重的鼓声清楚地回响在山崖之间,似乎山崖也被敲击出了强烈的鼓点,三个“隆隆”反复出现,造成一种如在耳畔的音响效果。

(2)鼓声进入高潮时,人的所有悲欢、渴求和或真或幻的感觉都随着舞姿和鼓点在交织、旋转、凝聚、纵情地驰骋,放射出生命的热力,托起翻动、腾飞的思绪,上升到空灵的境界。

生命因力量而得到宣泄,力量又带动生命奔腾升华。

2. 品味括号中句子的表达作用1.风(轻悄悄)的,草软绵绵的。

理解:风和草是互动的,正因为风的轻巧才有草的软绵。

所谓疾风知劲草嘛。

2.闭了眼,树上(仿佛)已经满是桃儿、杏儿、梨儿。

理解:没看过这句话,自己判断下应该是写花香。

春花的芬芳预示秋实的累硕,闭上眼,那花香似乎就已经让人看见了其秋日的硕果啊。

很棒的句子,有很朴实无华。

3、看,像牛毛,像花针,像细丝。

理解:这话说的是雨,形容雨丝的细致绵密,所谓润物细无声,是场春雨啊。

4、他们的房屋,稀稀疏疏的,在雨里静默着。

理解:这是以实写虚。

房屋是实的,房屋稀稀疏是虚,实际上是雨丝划破了视线;房屋的静默是虚,实际上是反衬了雨景的恬静和安逸,以房屋“静默”着一动作,写出了细雨沙沙的意境。

不是所有的花都带刺,可玫瑰做到了;不是所有的树都挺拔,可白杨做到了;不是所有的人都能在人海相遇相知,但是你我做到了。

应该可以让楼主给我分了吧,俺很努力了哦~~1. 高中语文文学类文本阅读当问某段文字“有哪些表达特色”时答题格式用的是议论手法时,先答从哪些方面议论(即有哪些论点),再答段落布局(如用总-分-总论述),最后答论证了什么结论。

从语言表达效果角度赏析句子1. 从语言表达的角度如何赏析句子1. 从语言表达的角度赏析句子,主要是看这句话用了什么表达方式,用了什么样的修辞手法及这种修辞方法的好处,或者分析某些词语用得好,用的准确,比如动词了、副词、形容词等用得好,用的准确。

2. 修辞手法是根据表达需要,运用有效的语言手段来提高语言的表达效果,使语言表达具有准确性、鲜明性和生动性的语言运用方式。

常用的修辞手法有:比喻、拟人、夸张、排比、对偶、反复、设问、反问。

除此之外,课文里还涉及到的有对比、借代、引用、双关、反语、顶针和呼告等。

学习修辞,不要死抠名词术语,要结合具体的语境,体会修辞的表达效果,并能学会运用修辞手法造句。

2. 【怎样从语言运用的角度分析句子的表达效果1、不用修辞,属语言质朴,平实感人;2、使用修辞,主要是8种修辞.附件,1. 比喻化平淡为生动2. 借代使形象突出,特点鲜明,引人联想,具体生动.3. 比拟色彩鲜明,描绘形象,启人想象.4. 夸张态度鲜明,引起共鸣;揭示本质,给人启示;烘托气氛,增强感染力;增强联想,创造气氛.5. 对偶句式整齐,节奏鲜明;便于吟诵,易于记忆;表意凝炼,抒情酣畅.6. 排比前后联结,结构紧凑;文意通,语气强劲;说理透辟,条分缕析;节奏鲜明,抒情淋漓尽致.7. 设问引人注意,启发思考.8. 反问语气强烈,加重语势,激发读者的感情,给读者造成深刻的印象.。

3. 【荒漠中的苇阅读答案】1、本文题目为“荒漠中的苇”,请简要概括荒漠中“苇”的外在特征.本文主体是写“苇”,但为什么花那么多笔墨写“荒漠”?(5分)【命题意图】本题主要考查的是“鉴赏评价”中的欣赏作品的形象、内涵,领悟作品的艺术魅力,“探究”中的从不同的角度和层面发掘作品的丰富意蕴.本文立意高远,托物言志,赋予了“苇”以新的内涵.作为文章的主体意象——藤,更是充满意蕴.但考生要准确把握还是不容易的,所以题目中明示了“外在特征”.第二问是常见的技法的理解.【参考答案】荒漠中的“苇”的特点是:瘦俏,不成气势、稀稀落落,结伴生长,有的已经干枯颓折.(3分)(答对3个特点给2分,4个以上给3分)作者用了许多笔墨来描写“荒漠”目的是说明苇的生存环境是多么的恶劣,以此来反衬苇顽强的生命力.(2分)或:是为苇的出现作铺垫,来反衬苇值得赞美的生命力.(大意对即可)2、作者在第⑧段结尾巧妙地运用了“苇”、“萎”、“伟”三个同音词,请结合文章相关内容说说下面两个词的含义及其作用.(6分)⑴“萎”的含义:“伟”的含义:⑵作用:【命题意图】本题主要考查的是“鉴赏评价”中的体会重要语句的丰富含意,品味精彩语句的表现力;“探究”中的从不同的角度和层面发掘作品的丰富意蕴.作者在作中巧妙地运用了三个同音词,在文章不同部分赋予它不同的含义,而且逐步揭示文章的主题,很有韵味.重点要回答的是后两个——“萎”和“伟”.阅读好相关部分,难度还是不大.【参考答案】⑴“萎”,有“萎蔫”、“萎谢”、“萎落”之意,着重于“苇”的外形的描写.(2分)⑵“伟”,有“伟岸”、“伟大”之意,着重于“苇”的精神的表现.(2分)⑶两个同音字的巧妙运用,将“苇”的不同神情对举,表现了作者对“苇”的赞美之情.(2分)3、从语言表达的角度赏析下面的句子.(6分)⑴就像初生小女的头发,稀稀落落地表明着生命的再生.或像耄耋老者,以几许羊胡迎风,扬头看着不多的时日. ⑵她们就结伴地生长起来,那是多么少的伴儿啊.但女子们还是愿意有伴的,这是她们的天性.孤芳自赏的苇似乎不称为苇,况且在这样的地方她们别说孤芳,连群艳也无可夺目.【命题意图】本题主要考查的是“鉴赏评价”中的体会重要语句的丰富含意,品味精彩语句的表现力.这是传统型试题,是直接从前几年的安徽卷移植过来的.两种修辞手法及其表达作用的考查.关于阅读试题中对句子理解的考查主要有两类:一类是结合文中对句意的理解,如2008年的全国卷,二是从表达的角度进行鉴赏,如连着两年的安徽卷.【参考答案】⑴运用比喻、拟人的手法,以“小女的头发”和“老者的胡须”来描写芦苇的稀疏、不成气势但顽强地生长的特点.(3分)⑵用拟人的手法来描写芦苇“群居”的特点,以“女子”来类比,也写出了芦苇柔弱的特点,但它们却能相互鼓励而顽强地成长起来.(3分)4、作者写苇,显然又不仅仅是在写苇,探究一下作者运用了怎样的表现手法?要表达什么样的意思?(5分)【命题意图】本题着重考查的是“分析综合”中的分析作品体裁的基本特征和主要表现手法,“鉴赏评价”中的对作品表现出来的价值判断和审美取向作出评价,“探究”中的对作品进行个性化的阅读和有创意的解读.本文的写作上最具亮点的就是“托物言志”,就是从赞美的角度来描写“苇”,更是以此来抒发自己的感悟.所以对中心的概括既要扣住文本中形象,又要准确把握作者的思想.【参考答案】文章运用了托物言志的手法.(或象征手法)(1分)表达作者对苇身处荒漠却能不讲方式不图后果地活着的强烈的生命意识及身处逆境却顽强向上精神的赞美,(2分)表达了自己也会在任何恶劣的环境中珍惜生命、努力生活,也会生根、发芽、开花的愿望.。

专题05 品味语言特色,体会词句含义【教学目标】1.掌握词句赏析的答题技巧;2.掌握词句含义的答题技巧。

【知识梳理】考点:品味语言特色,体会词句含义从词义的角度①理解词语的本义→②分析词语在语境中的意思→③表达的情感。

格式:加点词语的原意为……,这里指……,表达了人物……的思想感情。

从词性的角度①判断词性→②词语反映的情形→③表现出的作用,即人的形象、品质等。

A.动词、形容词:××动词(形容词)极富表现力,生动形象地写出了……。

B.副词:××副词准确生动地修饰(限制)了××一词,贴切形象地体现了……的特征,表达了……的情感。

C.叠词:运用了叠词××,音律和谐,起到了加深语意的作用,读起来朗朗上口,富有音韵美。

D.拟声词:运用拟声词××,生动形象地描写了……的情态美,流露出作者……的情感。

从修辞的角度①运用的修辞手法→②修辞的作用→③表达的情感。

格式:加点词语运用了(比喻、拟人、夸张、反复)的修辞手法,写出了……,表现/达了事物/人物……的特点/情感。

★设问形式:❶赏析划线句中的加点词语/赏析文中的划线句子。

❷文中的加点词/划线句子好在哪里?(加批注)❸文章开头和结尾都写道了“××景物”有什么好处?❹理解加点词语/××句话的含义。

★词语的赏析★1.从修辞手法的角度赏析。

先判断该句运用的修辞手法,然后结合语境,根据该修辞手法的一般作用具体赏析。

2.从描写的角度赏析。

先判断该句的描写对象和使用的描写方法,再结合语境,根据该描写方法的一般作用进行赏析。

3.从句子的表达方式角度赏析。

(1)描写句:根据语境分析描写对象的特征和意义。

(2)抒情句:联系全文情感,结合语境,分析句子表达的情感。

(抒情性散文常考)(3)议论句:联系全文主旨,结合语境,分析句子所表达的意思。

(议论性散文常考)4.从句子的表现手法角度赏析。

句子含义及表达效果的区别1. 怎么区分句子表达效果品析句子的表达效果1.比喻:作用:将表达的内容说得生动具体形象,给人以鲜明深刻的印象,根据事物的相似点,用具体、浅显、常见的事物对深奥生疏的事物解说,即打比方,帮助人深入理解。

(事物间有相似性)拟人:作用:把禽兽鸟虫花草树木或其他无生命的事物当成人写,使具体事物人格化,语言生动形象。

夸张:作用:提示事物本质,烘托气氛,加强渲染力,引起联想效果。

排比:作用:加强语势、语言气氛,使文章的节奏感加强,条理性更好(更有气势),更利于表达强烈的感情(表达效果)。

5.对偶:作用:整齐匀称,节奏感强,高度概括,易于记忆,有音乐美感。

6.反复:作用:主要运用在诗文中,起到反复咏叹,表达强烈的情感的作用。

同时,反复的修辞手法还可以使诗文的格式整齐有序,而又回环起伏,充满语言美。

设问:作用:引起注意,启发读者思考;有助于层次分明,结构紧凑;可以更好地描写人物的思想活动。

反问(激问、反诘、诘问):作用:加强语气,发人深思,激发读者感情,加深读者印象,增强文中的气势和说服力。

9.引用:作用:使论据确凿充分,增强说服力,富启发性,而且语言精炼,含蓄典雅。

借代:不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它有密切相关的人或事物来代替。

借代种类:特征代事物、具体代抽象、部分代全体、整体代部分。

作用:突出事物的本质特征,增强语言的形象性,使文笔简洁精炼,语言富于变化和幽默感;引人联想,使表达收到形象突出、特点鲜明、具体生动的效果反语:用与本意相反的词语或句子表达本意,以说反话的方式加强表达效果。

有的讽刺揭露,有的表示亲密友好的感情。

对比:用对比,必须对所要表达的事物的矛盾本质有深刻的认识。

对比的两种事物或同一事物的两个方面,应该有互相对立的关系,否则是不能构成对比的。

作用:运用这种手法,有利于充分显示事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强文章的艺术效果和感染力这种手法可以突出好与坏、善与恶、美与丑的对立,给人极鲜明的形象和极强烈的感受联想:看到某事物,从而联想到一些事物,也就是想象。