第十一课 依法公正处理民事关系

- 格式:ppt

- 大小:8.72 MB

- 文档页数:56

第十一课依法公正处理民事关系备课人:尚之亿课题:一、依法参与民事活动课型:新授课课时数:2课时教学目标:了解民法调整的法律关系,理解民法的基本原则,明确民事主体的资格,增强依法处理民事关系的意识。

教学重点:1、民法的基本原则民法的基本原则是民事立法的指导方针,是解释民法规范的准则,是民事主体进行民事活动的基本准则,是法院解释法律、补充法律漏洞的基本依据。

中职学生作为公民,要依法处理民事关系,必须遵循民法的基本原则。

要明确以下几点内容:(1)地位。

无论是民事立法、司法,还是民事活动,都以民法的基本原则为准绳。

(2)理解。

五条原则中,平等原则是民法的首要原则、核心原则,强调公民、法人在民事活动中主体地位平等,所享有的民事权利和承担的民事义务平等,民事权利平等地受法律保护。

(3)理解。

五条原则是为下一目依法处理民事关系作铺垫。

因为要依法处理民事关系,就必须遵循民法的基本原则。

2、依法处理民事关系从理论上说,了解民法调整的法律关系,理解民法的基本原则,明确民事主体的资格,目的都是为了在民事活动中依法处理民事关系。

要明确以下几点内容:(1)明确。

要了解民法调整的法律关系的内容及其内涵,明确无论公民还是法人,要成为民事主体,必须具备民事权利能力和民事行为能力,这是依法处理民事关系的前提。

(2)思想和行动。

将其观念、意识和民法知识落实到日常生活和工作学习中。

(3)了解。

《民法通则》规定的承担民事责任的方式,理解违约责任、侵权责任。

教学难点:1、民法调整的对象民法调整的财产关系和人身关系是平等地位的社会成员间的民事关系,财产关系的基本内容是财产归属和财产流转,人身关系的内容是人格关系和身份关系。

这些知识比较抽象。

在教学中应该注意以下几个问题:(1)要引导学生理解,民法调整的是平等主体的民事关系,非平等主体的民事关系不是由民法所调整。

(2)要引导学生首先理解人身关系和财产关系的内涵及其内容,再引导学生搞清楚人身关系和财产关系的区别与联系。

《依法从事民事活动》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本作业设计旨在通过第一课时的学习,使学生能够:1. 理解民事活动的基本概念和法律意义;2. 掌握民事活动的基本原则和法律规定;3. 培养学生在日常生活中依法从事民事活动的基本意识。

二、作业内容本课时的作业内容主要包括以下几个方面:1. 理论学习:学生需阅读教材中关于民事活动的基本概念、原则和法律规定的部分,并做好笔记。

2. 案例分析:学生需选择一个与日常生活密切相关的民事活动案例,分析其中涉及的法律条文和法律原则,并撰写简要的案例分析报告。

3. 法律知识运用:学生需结合所学知识,撰写一篇关于自己在日常生活中如何依法从事民事活动的短文,并举出至少两个具体实例。

4. 互动讨论:学生需与同学进行互动讨论,分享彼此的案例分析报告和短文,互相评价并讨论不同观点。

三、作业要求为保证作业质量,特提出以下要求:1. 理论学习部分需认真阅读教材,做好笔记,并理解相关概念和原则;2. 案例分析需选择具有代表性的案例,分析应深入透彻,报告应条理清晰、逻辑严密;3. 法律知识运用部分需结合自身实际,举例具体、贴切,体现所学知识的实际应用;4. 互动讨论需积极参与,尊重他人观点,讨论应围绕主题展开,有深度、有广度。

四、作业评价本作业的评价将从以下几个方面进行:1. 理论学习部分的笔记情况和理解程度;2. 案例分析报告的深度、广度和逻辑性;3. 法律知识运用部分的实例贴切程度和实际应用能力;4. 互动讨论的参与情况和讨论质量。

评价标准将根据上述方面进行综合评定,以鼓励学生全面发展。

五、作业反馈作业完成后,教师将对学生的作业进行批改和评价,并及时给予反馈。

反馈内容包括:1. 对学生理论学习、案例分析、法律知识运用和互动讨论等方面的具体评价;2. 指出学生在作业中存在的不足和需要改进的地方;3. 提供针对性的学习建议和指导,帮助学生更好地掌握相关知识。

通过本作业设计方案的实施,相信学生能够更好地掌握民事活动的基本知识和法律规定,培养依法从事民事活动的基本意识,为今后的学习和生活打下坚实的基础。

第十一课:依法公正处理民事关系第十一课:依法公正处理民事关系第1-2课时:一、依法参与民事活动教学内容:本课程主要涉及两个方面,即依法保护人身权和依法参与民事活动。

在第一部分,学生将了解民法的含义、民事主体的资格、民事权利能力和民事行为能力的关系,并学会如何处理民事关系。

在第二部分,学生将认识到人身权的含义、内容以及民法通则有关保护人身权的规定,懂得侵害人身权要承担法律责任。

教学目标:通过本课程的研究,学生将:1.了解民法如何保护我们的生活,增强处理民事法律关系的能力。

2.认识到人身权的含义、内容,以及侵害人身权要承担法律责任。

3.学会自我保护,提高维权意识,依法正确行使民事权利并承担民事责任。

教学方法:本课程采用情境导学法、案例教学法、讲授法和讨论法等多种教学方法,通过多媒体教学手段进行展示。

教学设计:在讲授新课前,先让学生明确本单元与前两个单元的内在联系,以便更好地理解本单元的内容。

接下来,通过一个案例引入新课,让学生思考案例中涉及的民事关系和违反的民法原则。

然后,讲授民法的概念和基本原则,并引导学生分析两个案例中违反了民法的哪些基本原则。

最后,介绍成为民事主体的资格,让学生理解民事主体的概念。

教学步骤:1.导入(5分钟)让学生回顾前两个单元的内容,明确本单元与前两个单元的内在联系。

2.新课导入(8分钟)通过一个案例引入新课,让学生思考案例中涉及的民事关系和违反的民法原则。

3.讲授新课(32分钟)一)依法参与民事活动1.民法的概念通过生活中的例子,引入民法的概念,并举例说明民法的基本原则。

2.民事主体的资格介绍成为民事主体的资格,让学生理解民事主体的概念。

二)依法保护人身权1.人身权的含义和内容让学生认识到人身权的含义和内容。

2.保护人身权的规定介绍民法通则有关保护人身权的规定,让学生了解侵害人身权要承担法律责任。

4.总结(5分钟)对本课程的内容进行总结,并强调学生要依法正确行使民事权利并承担民事责任。

分析 P128 《生活处处有民法》案例导入新课,民法与我们的日常生活关系最直接、最密切……(1)民法调整的民事关系:是指平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系与人身关系。

( 2)民法的基本原则:①平等原则;②自愿、公平、诚实信用、等价有偿原则;③保护公民、法人合法民事权益原则;④遵守法律和国家政策原则;⑤维护社会公共利益原则。

⑥民事活动应当尊重社会公德。

是指在民事法律关系中独立享有民事权利和承担民事义务的公民(自然人)、法人其他组织。

教材 126 页上的漫画认为李某现在已经 18 周岁了,是否有资格处理父母留给自己的财产?自然人成为民事主体需要具备哪些条件?(略)自然人要成为民事主体,必须以具有民事权利能力为前提。

除了自然人以外,法人也可以成为民事主体,那末,什么是法人、法人的成立需要哪些条件呢?是一种社会组织,但惟独具备法人条件的社会组织才干取得法人资格。

(1)依法成立;(2)有必要的财产或者经费;(3)有自己的名称、组织机构和场所;(4)能够独立承担民事责任。

根据我们刚才学习了解的法人条件,也就是说法人需要通过法定代表人来进行民事活动。

是指由民法调整的财产关系和人身关系。

首先我们要学习民法, 懂得民法,遵守民法;其次要自觉运用民法规范自 己的行为, 依法正确行使民事权利, 自觉履行法定的民事义务, 并尊重其他民事 主体的民事权利。

否则,就是承担相应的民事责任。

我国《民法通则》规定了承担民事责任的方式,具体为:住手侵害,排除妨 碍,消除危(wei )险,返还财产,恢复原状,修理、重作、更换、赔偿损失,支付违约 金,消除影响、恢复名誉,赔礼道歉等。

分析书本 P133 页几个镜头,突出民法保护我们的人身权等。

例如: 1.工人排队接受搜身 2. “恶作剧” 3.偷看他人信件 4.网上说 别人坏话 5.拍广告 (1) “工人排队接受搜身”侵害了工人的人格尊严和人身自由。

(2) “恶作剧”侵害了生命健康权。

《依法从事民事活动》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 知识目标:学生能够了解民事法律行为的有效条件,理解民事法律行为的含义和特点。

2. 能力目标:学生能够运用所学知识判断和识别民事法律行为,提高法律实践能力。

3. 情感态度目标:通过学习,学生能够树立法治观念,养成遵纪守法的习惯。

二、教学重难点1. 教学重点:民事法律行为的含义和特点,以及有效条件。

2. 教学难点:如何区分合法有效的民事法律行为和无效的民事法律行为。

三、教学准备1. 准备教学PPT,包含图片、案例和相关法律条文。

2. 准备民事法律行为的案例,用于课堂讨论和讲解。

3. 准备课堂互动环节所需道具,如角色扮演服装等。

4. 提前了解学生背景,根据实际情况调整教学策略。

四、教学过程:1. 导入新课:通过展示一些中职生参与民事活动的案例,引导学生思考如何依法从事民事活动,并引出本节课的主题——依法从事民事活动。

2. 法律知识讲解:详细介绍民法的基本概念、民事法律关系、民事权利和义务等知识,强调民法在民事活动中的重要性。

通过案例分析,让学生更好地理解这些法律知识在实际生活中的应用。

3. 案例分析:以小组为单位,选取一个贴近中职生生活的案例进行讨论。

引导学生分析案例中的行为是否合法、是否符合道德规范,并给出相应的建议。

通过讨论和交流,培养学生的法律意识和判断能力。

4. 实践活动:组织学生进行模拟民事活动,如签订合同、处理纠纷等。

学生可以分组扮演不同的角色,如双方当事人、律师、法官等,模拟真实场景下的民事活动。

通过实践活动,让学生更好地理解和掌握法律知识在实际生活中的应用。

5. 课堂小结:教师对本节课的内容进行总结,强调民法在民事活动中的重要性,并鼓励学生在实际生活中要依法从事民事活动,尊重和维护自己的合法权益。

6. 布置作业:要求学生回家后思考自己在未来的民事活动中应该如何依法行事,并写下自己的心得体会。

教学设计方案(第二课时)一、教学目标1. 知识目标:学生能够理解民事法律行为的有效条件,掌握签订合同的基本原则。

第11课依法从事民事活动

第一框民事活动要守法

教案

1

学情调查问卷

1.你对我国《民法典》的相关知识掌握的如何?

2.我们生活中的哪些行为和民法有关,哪些情境涉及民事活动?

3.在从事民事活动过程中,我们应当注意什么?

4.我们所从事的民事行为要具备怎样的条件才有法律效力?

5.你对民法哪些方面的内容特别感兴趣?

6.你在预习本课程相关内容时,哪方面的内容让你产生困惑或不解?哪方面的内容让你特别感兴趣?

其他教学提示

(一)注意事项

本课时对于刚刚接触民法内容的中职学生来讲具有一定难度,需要老师对本课的相关学科背景和专业知识有较全面的理解。

教师需要对《民法典》的基本结构框架有一个较为宏观的把控,同时对于民法概述部分的内容有较为全面的了解。

在授课时,注意不要将内容讲的过深过碎,对一些较为晦涩和抽象的概念,尽量用案例加以解释,而不是用概念解释概念,否则会让学生感到枯燥难以理解。

教学的最终目的是引导学生认识到民法规范人们的民事活动,保障人们的民事权利,《民法典》是一部固根本、稳预期、利长远的基础性法律,理解我国民事活动的基本原则和民事法律行为的有效条件。

(二)参考书目

(1)《〈中华人民共和国民法典〉注释本(第二版)》,法律出版社2022年版。

(2)《民法学(第二版)》(上册),高等教育出版社2022年版。

(3)《民法学(第二版)》(下册),高等教育出版社2022年版。

(4)《生活中的民法典:案例普法版》,中国法制出版社2021年版。

(5)《教师教学用书思想政治基础模块职业道德与法治》,高等教育出版社2023年版。

教案(首页)编号:YJSD/JWC-17-10

古今名言

敏而好学,不耻下问——孔子

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随——韩愈

兴于《诗》,立于礼,成于乐——孔子

己所不欲,勿施于人——孔子

读书破万卷,下笔如有神——杜甫

读书有三到,谓心到,眼到,口到——朱熹

立身以立学为先,立学以读书为本——欧阳修

读万卷书,行万里路——刘彝

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟——颜真卿

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲——于谦

书犹药也,善读之可以医愚——刘向

莫等闲,白了少年头,空悲切——岳飞

发奋识遍天下字,立志读尽人间书——苏轼

鸟欲高飞先振翅,人求上进先读书——李苦禅

立志宜思真品格,读书须尽苦功夫——阮元

非淡泊无以明志,非宁静无以致远——诸葛亮

熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟——孙洙《唐诗三百首序》书到用时方恨少,事非经过不知难——陆游

问渠那得清如许,为有源头活水来——朱熹

旧书不厌百回读,熟读精思子自知——苏轼

书痴者文必工,艺痴者技必良——蒲松龄

声明

访问者可将本资料提供的内容用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本文档及相关权利人的合法权利。

谢谢合作!。

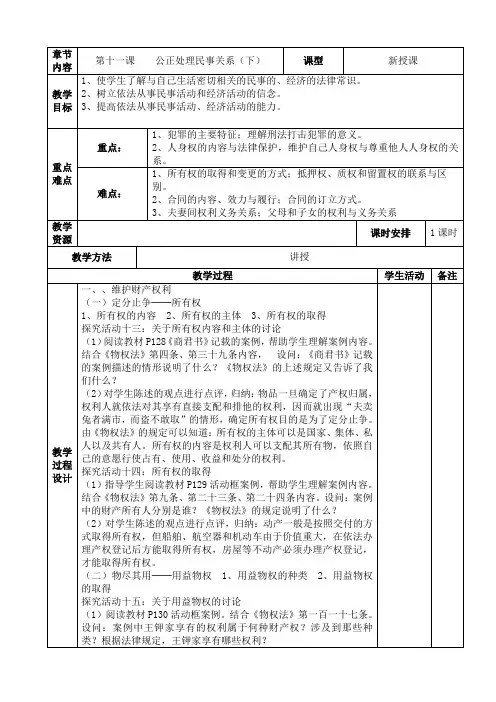

第十一课依法公正处理民事关系一、教学目标1、认知(1)理解民事关系的概念,识记民法的基本原则(2)了解人身权的含义、内容以及民法通则有关保护人身权的规定。

懂得侵害人身权要承担法律责任。

(3)了解我国法律对公民财产权的相关规定,了解国家对公民财产权的保护和对侵害财产权的惩处措施。

2、情感态度观念(1)充分认识民法基本原则的重要性,并树立在民事活动中自觉遵守民法基本原则的意识。

(2)通过理解保护人身权的有关法律规定以及侵害人身权要承担法律责任,增强依法保护人身权的意识,崇尚公平正义。

3、运用(1)能举出生活中的实例,说明什么是民事关系。

能判断身边的人是否具备成为民事主体的资格。

(2)学会维护自己的的人身权和财产权。

二、教材分析1、教学重点依法处理民事关系了解民法的基本原则、正确判断民事主体的资格,都是为了使学生在民事活动中依法处理民事关系,尊重他人的合法民事权利,正确地运用法律武器维护自身的合法权益。

因此,‚依法处理民事关系‛应该是本节课全部教学内容的落脚点。

积极维护自己和他人的人身权从理论上讲,了解我国民法通则有关保护人身权的规定,懂得侵害人身权要承担法律责任,目的就是为了引导中职学生理解积极维护自己和他人的人身权的重要性,并落实到日常民事活动中。

这是本框题的落脚点。

当前,我国正致力于依法治国,建设社会主义法治国家和构建社会主义和谐社会。

建设法治国家与构建和谐社会在本质上是一致的,就是都必须坚持以人为本,切实尊重和保障人权,坚持‚权为民所用,情为民所系,利为民所谋‛,做到‚发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,促进人的全面发展。

‛这是社会主义的本质属性和根本要求。

坚持以人为本,尊重和保障人权,首要的是必须切实尊重和保障人身权。

人身权是关于人自身的权利,是人与生俱来所固有的权利。

人身权是人们生存和发展的基本权利,如果人连自身的权利都得不到有效而充分的保障,其他一切权利不仅无从谈起,而且毫无意义,建设法治国家也好,构建和谐社会也好,都会成为无源之水,无本之木。

职业道德11课1-2练习2.28---3.2第五单元依法从事民事经济活动维护公平正义第十一课依法公正处理民事关系依法参与民事活动1.依法参与民事活动一、填空并背诵:1.民法的基本原则有:第一,_________原则。

第二,________________________原则。

第三,保护______、__________________原则。

第四,遵守_________和____________原则。

第五,维护___________原则。

第六,民事活动应当_______________________。

2.我国《民法通则》将民事权利分为___________和_____________。

3.人身权包括___________和_____________。

4.我国公民的民事权利能力始于出生,终于。

5.我国民法调整的民事关系是指____________之间、_____________之间以及___________之间的_______关系和_______关系。

二、单项选择题:1.王某系某中职学校高一年级学生,在校期间因与同学刘某发生口角,追打刘某,致使刘某摔伤。

此事涉及的民事关系是() A .财产关系 B .人身关系 C .公民关系 D .法人关系2 .下列各项中,违反民法自愿原则的是()A .赵某在服装市场上询问一件衣服的价格之后,摊主强要其购买的行为B .钱某与孙某自愿达成的,将其邮票卖与孙某D .周某(老烟民,熟知烟的价格)花10元钱从小贩胡某的手中购得红塔山香烟一条,经查,该烟为假烟;C .李某申请安装电话被要求在一份已经拟好的格式合同上签字3 .甲购买一辆汽车,在开回家的路上,因刹车失灵而翻车受伤。

在此情形下,他可以()A .请求商家承担违约责任B .请求厂家同时承担违约和侵权责任C .请求厂家承担违约责任D .请求厂家承担侵权责任,同时请求商家承担违约责任4.刘某17岁,无业,父母早逝,遗下巨额存款,靠存款利息,刘某足以维持远远高于当地一般群众的生活水平,刘某就依靠存款利息生活,根据民法通则规定,刘某是()A.完全民事行为能力人B.限制民事行为能力人C.视为完全民事行为能力人D.无民事行为能力人5 .我国公民的民事权利能力始于()A.出生B.10周岁C.16周岁D.18周岁6.与人们日常活动关系最直接、最密切的是()A.宪法B.国务院规定的规章制度C.行政法规D.民法7 .甲某现年17岁,初中毕业后没有升高中,主要靠自己在工厂做工维持生活,应视其为()A.无民事行为能力人B.限制民事行为能力人C.完全民事行为能力D.相对民事行为能力人8 .无民事行为能力人进行民事活动要具有法律效力,应()A.与其智力和精神健康状况相适应B..通过委托代理人C.通过法定代理人D.通过委托代理人或法定代理人9.按照《民法通则》的规定,正确的说法是()(1)18周岁以上的公民,具有完全民事行为能力(2)16周岁以上不满18周岁的公民,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人(3)8周岁以上的未成年人和不能辨认自己行为的精神病人是限制民事行为能力人(4)60周岁以上的公民为限制民事行为能力人(5)不满8周岁的未成年人是无民事行为能力的人A.(1)(2)(4)B.(1)(2)(5)C.(1)(2)(3)(4)D.(1)(2)(3)(4)(5)10.民法中的平等原则是指() A.法律面前人人平等 B.男女平等C.民事活动的结果平等D.民事法律关系中当事人地位平等11.马某,7周岁,看到很多学生用MP4看视频,很羡慕。