国际经济学需求偏好相似理论产品生命周期理论

- 格式:ppt

- 大小:1.06 MB

- 文档页数:18

自给自足的相对均衡价格(equilibrium-relative modity price in isolation):在生产和消费那一点上一国生产可能性曲线和社会无差异曲线公切线的斜率。

贸易条件下的相对均衡价格(equilibrium-relative modity price with trade):两国贸易平衡时贸易双方共同的均衡价格。

不完全分工(inplete specialization):一国并不是花费所有的资源和技术生产其具有比较优势的产品,而是同时生产一部分不具有比较优势的产品。

提供曲线(offer curve):反映了一国为了进口的某一需要的商品数量而愿意出口的商品数量。

它具备了需要和供给两方面的因素。

贸易条件(terms of trade):一国出口商品的价格和进口商品价格的比值。

在两国条件下,一国的贸易条件是另一国贸易条件的倒数。

在不止两种商品的贸易世界中,贸易条件是指一国出口商品价格指数和进口商品价格指数的比值。

要素密集度(factor intensities):是指生产一个单位某种产品所使用的生产要素的组合比例。

在资本与劳动两种生产要素的情形下,要素的密集度就是指生产一单位该产品所使用的资本-劳动比率。

要素丰裕度(factor abundance):要素丰裕度是一国的资源拥有状况,即一国的要素禀赋状况。

派生需求(derived demand):对一种生产要素的需求来自(派生自)对另一种产品的需求,其中该生产要素对这一最终产品会作贡献。

赫克歇尔-俄林定理(Hechscher-Ohlin theorem):一国应该出口该国相对便宜和丰裕的要素密集型的产品,进口该国相对昂贵和稀缺的要素密集型的产品。

要素比例或要素禀赋理论(factor-proportions or factor-endowment theory):一国应该出口该国相对便宜和丰裕的要素密集型的产品,进口该国相对昂贵和稀缺的要素密集型的产品。

国际经济学贸易乘数公式推导?在开放条件下,对外贸易的增长可以使国民收入成倍增加,贸易乘数探讨对外贸易与国民收入和就业之间的关系,描述了开放经济体系内部出口促进经济增长的动态过程。

从总需求角度有Y=C+I+G+X从总供给角度有Y=C+S+T+M令T=G,变换:C+I+X=C+S+MI+X=S+M设dI为投资增量,dX为出口增量,dS为储蓄增量,dM为进口增量,则有dI+dX=dS+dM变形后dI+dX=(dS/dY+dM/dY)dY整理dY=(dI+dX)×[1/(dS/dY+dM/dY)]若令dS=dI=0则有dY=dX×[l/(dM/dY)]即:贸易乘数是边际储蓄倾向与边际进口倾向之和的倒数。

从以上分析中还可以发现,在出口增加时,边际储蓄倾向和边际进口倾向越小,国民收入最终增加的倍数就越大;反之则越小。

在现实中,边际储蓄倾向和边际进口倾向之和总小于1,即出口扩大所增加的收入中总会有一部分用于购买本国产品,这样便可循环往复地连续推动国民收入和就业量一轮一轮地增加。

试述李嘉图比较利益说的基本内容,并予以评价。

(l)比较利益说的基本内容。

比较利益说是由英国古典经济学派集大成者大卫·李嘉图给予详细描述的。

建立在克服绝对利益说的缺陷之上,目的在于说明决定国际贸易的基础是比较利益,而不是绝对利益。

比较利益是利益比较的结果,在进行利益比较时,人们所遵循的原则是:“两利相权取其重,两弊相衡取其轻”。

如果两个国家生产力水平不等,甲国在任何产品的生产上成本都低于乙国,处于绝对优势,而乙国相反,处于绝对劣势,贸易的可能性依然存在。

因为劳动生产率的差异并非在所有的商品上都是一样的,因此处于绝对优势者不必生产所有商品,而是集中生产本国具有最大相对优势的产品,乙国也不必停产所有产品,只需停产最大劣势的产品,继而自由交换,节约社会劳动,提高社会福利。

(2)评价。

①比较利益学说决定贸易的基础不是绝对优势而是相对优势。

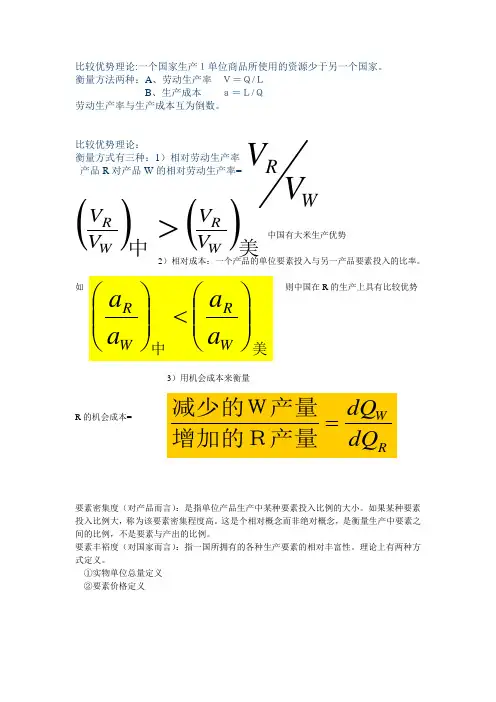

比较优势理论:一个国家生产1单位商品所使用的资源少于另一个国家。

衡量方法两种:A 、劳动生产率 V=Q/LB 、生产成本 a=L/Q劳动生产率与生产成本互为倒数。

比较优势理论:衡量方式有三种:1)相对劳动生产率产品R 对产品W 的相对劳动生产率=中国有大米生产优势2)相对成本:一个产品的单位要素投入与另一产品要素投入的比率。

如 则中国在R 的生产上具有比较优势3)用机会成本来衡量R 的机会成本=要素密集度(对产品而言):是指单位产品生产中某种要素投入比例的大小。

如果某种要素投入比例大,称为该要素密集程度高。

这是个相对概念而非绝对概念,是衡量生产中要素之间的比例,不是要素与产出的比例。

要素丰裕度(对国家而言):指一国所拥有的各种生产要素的相对丰富性。

理论上有两种方式定义。

①实物单位总量定义②要素价格定义W RV V ()()美中W R W R V V V V >美中⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛<⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛W R W R a a a a W R dQ dQ=减少的W产量增加的R产量里昂惕夫之谜:1947年,美国向世界其他国家出口的是劳动密集型产品,而换取的是相对资本密集的进口产品!解释:1)生产要素密集性逆转2)贸易壁垒3)技能和人力资本4)自然资源贸易对收入分配的影响:1 .对每个国家要素收入的影响(1).短期:(要素不能在不同部门之间流动)短期中, 要素回报的变化只取决于产品价格的变化,要素的边际生产率不变.出口商品价格上涨,该部门的两种要素回报均上升.进口竞争部门的产品价格下降,该部门的两种要素的回报均下降.(2).长期:(所有的要素均可以在不同部门之间自由流动)斯托儿珀-萨谬尔森(S-S)定理:自由贸易将会使价格上升部门(出口部门)中密集使用的要素的回报上升,同时使价格下降部门(进口部门)中密集使用的要素的回报下降.放大效应要素回报的变动率比产品价格的变化率大2. 对两国要素回报的影响生产要素价格均等化定理在赫克歇尔-俄林模型的假设条件下,自由贸易不仅使商品价格相等,而且还会使两国生产要素的价格相等.不管两国生产要素的供给和需求的模式如何,两国中所有的工人都能获得同样的工资率,所有的资本(或土地)都能获得同样的利润率(或租金率).要素密集度逆转:在要素禀赋理论的基本假设中,无论在什么情况下X与Y的要素密集度之间的关系式不会改变的,反之,在某些要素价格下X是资本密集型的,Y是劳动密集型的,但在另一些价格要素下,X变成劳动密集型,Y变成资本密集型,这种现象称为要素秘籍逆转。

国经名词解释(仅供参考)名词解释:1.绝对优势理论:又称绝对成本说、地域分工说。

该理论将一国内部不同职业之间、不同工种之间的分工原则推演到各国之间的分工,从而形成其国际分工理论。

2.比较优势理论:在两国之间,劳动生产率的差距并不是在任何产品上都是相等的。

对于处于绝对优势的国家应集中生产优势较大的商品,处于绝对劣势的国家应集中生产劣势较小的产品(即“两优相权取其重,两劣相衡取其轻”),然后通过国际贸易,互相交换商品,彼此都节省了劳动力,都得到了好处。

3.相互需求理论:从需求和交换比率方面论述国际分工和国际贸易的理论。

4.要素禀赋理论:即H-O理论。

H-O理论(即赫克歇尔-俄林理论)以要素分布为客观基础,强调各个国家和地区不同要素禀赋和不同商品的不同生产函数对贸易产生的决定性作用。

5.需求偏好相似性理论:又称偏好相似说或收入贸易说,是由瑞典经济学家林德提出的,用国家之间需求结构相似来解释工业制成品贸易发展的理论。

6.里昂悌夫之谜:根据H-O理论,里昂惕夫用美国1947年200个行业的统计数据对其进出口贸易结构进行验证时,结果却得出了与H-O理论完全相反的结论。

7.倾销:是指一国出口商以低于该国国内价格或成本向外国销售商品的行为。

8.补贴:实际上是出口国为了能使自己的企业产品有竞争力,返给企业的税收。

9.绿色贸易壁垒:是指为保护生态环境而直接或间接采取的限制甚至禁止贸易的措施。

10.贸易依存度:外贸依存度是指进出口总额在国内生产总值中所占的比重,其计算公式为:贸易依存度= 进出口总额/国内生产总值(GDP)×100%。

11.贫困化增长:它的含义为:当一国由于某种原因(一般总是单一要素供给的极大增长)使传统出口商品的出口规模极大增长,其结果是不仅导致该国贸易条件的严重恶化,该国国民福利水平绝对下降。

国际经济学:以经济学的一般理论为基础,研究国际经济活动和国际经济关系,是一般经济理论在国际经济活动范围中的应用与延伸,是经济学体系的有机组成部分。

1、贸易基础:开展国际贸易的基础条件.2、贸易模式:分别进出口哪些商品.3、贸易所得:从贸易中获得的利益.4、绝对优势:当两个国家生产两种商品,使用一种生产要素劳动时,如果刚好一个国家在一种商品上劳动生产率低,另一国家在另一种商品上劳动生产率高,则两国分别在其劳动生产率高的商品上具有绝对优势。

5、比较优势:如果一个国家在本国生产一种产品的机会成本低于在其他国家生产该产品的机会成本的话,则这个国家在生产该种产品上就拥有比较优势。

6、机会成本:它是指在资源稀缺的条件下,选择一单位某一物品而必须放弃的另一种物品的数量。

7、要素禀赋:一个国家或经济体所拥有的可利用经济资源的总量。

8、要素密集度:单位产品的相对要素投入比率9、要素充裕度:一个国家所拥有的经济资源的相对丰裕性,或者说是一个国家的相对资源供给量10、进口配额:一国政府在一定时期内,对允许进口一种商品的直接数量限制。

11、自动出口限制:当一国出口威胁到进口国整个国内经济时,进口国以全面贸易限制相威胁,引导另一国―自愿‖地减少某种商品的出口。

12、国际收支:是以货币为媒介的国际间的经济交易以及国际间经济体之间的债权、债务关系。

13、国际收支平衡:一国国际收支净额即净出口与净资本流出的差额为零。

14、国际收支平衡表:记录一国居民与其他国家居民在一段特定时间内发生的所有交易15、抛补套利:在即期市场上买入准备投资的外币,同时卖出外汇远期以避免汇率风险。

16、无抛补套利:利用两国市场的利率差异,把短期资金从利率较低的市场调至利率较高的市场进行投资,以谋取利息差额收入。

(区别:是否采取措施覆盖掉本币贬值的汇率风险)17、内部均衡:实现低失业率下的国内经济稳步增长(充分就业率/每年失业率不高于4%/5%,每年通货膨胀率不高于2%/3%)18、外部均衡:国际收支均衡(或一种有意的短期不均衡)(H-O模型基本定理):要素相对富裕度和要素相对价格的差异导致了生产成本的差异,而生产成本的差异又是导致了不同国家贸易前相对价格不同的原因。

国际经济学课件第⼆章新贸易理论第⼆章新贸易理论新贸易理论(产业内国际贸易)偏好——重叠需求理论产品的⽣命周期理论规模经济国际贸易不完全竞争新贸易理论产⽣的时代背景根据关贸总协定(GATT)及世贸组织(WTO)的统计资料,⾃20世纪60年代以来,约2/3甚⾄更多的世界贸易是发⽣在技术、资源和偏好均⽐较相似的发达国家之间,⽽发达国家与发展中国家之间的贸易,以及发展中国家之间的贸易,在世界贸易中所占的⽐重则不⾜1/3。

新贸易产⽣的理论背景绝⼤多数国际贸易量在要素禀赋相似的国家之间进⾏,⽽且⼤部分贸易具有在同⼀产业内进⾏的性质,甚⾄还出现相同产品的互相买卖。

这些都是要素禀赋理论和新古典贸易理论所⽆法解释的。

新贸易理论的产⽣70年代中期,格鲁贝尔、劳艾德、克鲁格曼等⼈进⼀步系统地阐述了产业内国际贸易理论,并指出产业内贸易发⽣的主要依据是产品的异质性(不完全竞争)、规模经济、需求偏好。

所谓产业内贸易,是指⼀国同时存在着进⼝和出⼝同类产品的贸易活动,或者说贸易两国彼此买卖着同⼀产业所⽣产的产品。

同类产品指那些消费上能够互相替代⽽⽣产上⼜投⼊相近或相似的⽣产要素的产品,它还有同质和异质的区分。

同质产品:性质完全⼀致因⽽能够完全相互替代的产品,如同样的⽔果、砖等。

国际贸易交易同质产品的原因:1、运输成本(靠近原材料地)2、季节性问题(⽔果)3、经济合作需要(海峡两岸的农产品)异质产品:指不能完全互相替代的产品。

垂直差异:产品的质量不同(⽐如特殊的⽣产⼯艺所致)。

⽔平差异:质量相同,特征不同(颜⾊、款式、性能、售后服务)。

同质产品贸易只要加⼊运输成本等⼀类因素的分析,都仍然能⽤赫⼀俄学说加以说明。

因此,异质产品贸易分析是产业内贸易理论的主要内容。

政府政策:政府授予的垄断地位(专利)对进⼊的限制(许可证);信息:潜在竞争者缺乏技术信息会阻碍它们的进⼊(可⼝可乐);消费者缺乏新进⼊的产品的信息使他们对购买新产品没有积极性(361)规模经济:对⾃然垄断⽽⾔,规模经济使⼀个⾏业只有⼀家⼚商是最有效率的。

第二章比较优势理论一、名词解释3、完全专业化:每个国家只生产自己具有相对优势的产品。

假设只有苹果和电脑两种产品,且A在生产苹果上有相对优势,意味着B在电脑上有相对优势。

则贸易结果是,A 只生产苹果,B只生产电脑,不会出现A或者B同时生产苹果和电脑。

这就是完全专业分工5、劳动价值论:劳动价值论是关于价值是一种凝结在商品中的无差别的人类劳动,即抽象劳动所创造的理论。

商品价值决定于体现和物化在商品中的社会必要劳动的理论是人们在长期的历史过程中逐渐认识到的。

劳动决定价值这一思想最初由英国经济学家配第提出。

亚当·斯密和大卫·李嘉图也对劳动价值论做出了巨大贡献。

价值是一个商品经济范畴。

产品成为商品以交换为前提。

交换就有个比率的问题。

价值以这个比率,也就是以交换价值为其具体的表达形式,因此,价值和劳动的关系从而价值的实质往往被模糊了。

事实的真相是:如果不从历史存在者出发,那么,李嘉图所得到的"社会存在"就只能是抽象知识和概念。

马克思论证和研究劳动价值论的方式是:"我又把黑格尔的《逻辑学》浏览了一遍,这在材料加工的方法上帮了我很大的忙。

"但也正是在这里,马克思讥笑了资产阶级工作者:"在所有的现代经济学家中,巴师夏先生的《经济的谐和》集庸俗之大成。

只有癞蛤蟆才能搞出这种谐和的烂泥汤。

"五、计算题1、假设本国生产1 单位食品需要6 单位的劳动,生产1 单位服装需要8 单位劳动;外国生产1 单位食品需要2 单位的劳动,生产1 单位服装需要4 单位劳动。

两国各有8 单位的可用劳动。

(1)哪国在食品生产上具有比较优势?哪国在服装生产上具有比较优势?为什么?(2)列举一个能够使两国进行互惠贸易的交换率并计算本国与外国的贸易获利分别是多少?2、假设A 国生产1 单位小麦需要的劳动为4 小时,生产1 单位布需要的劳动为3 小时; B国生产1 单位小麦需要的劳动为1 小时;生产1 单位布需要的劳动为2 小时,则:(1)以劳动衡量,A、B 两国生产小麦和布的成本各是多少?(2)如果工资率为6 美元,则小麦和布的价格各是多少?(3)如果工资率为1 欧元,则小麦和布的价格各是多少?六、论述题1. 比较优势理论的基本内容是什么?例外情况是什么?2.为什么说国际贸易是双赢的?国际贸易理论里有一个资源禀赋学说,即不同国家,具有不同的资源与不同的生产优势。

1试析斯密绝对利益说的核心弱点是什么?答:斯密的假设条件不具有广泛性,按照斯密的理论,或者一个国家至少有一种产品在交换伙伴中处于最高的劳动生产率,或者不具备这个条件,就不存在国际贸易,但二者都不是事实 。

所以这个理论不具备普遍性。

2 试说明李嘉图比较利益学说的核心内容答:若两国生产力水平不等,甲国在所有产品上成本均低于乙国,处于绝对优势,乙国相反,处于绝对优势,贸易的可能性依然存在。

因为劳动生产率的差异并非在所有的商品上都一样,因此处于绝对优势者不必生产所有商品,而应集中生产本国之内具有最大优势的产品,乙国也不需停产所有产品,只需停产相对本国之内具有最大劣势的产品,自由交换,可以节约社会劳动,提高福利。

3试述赫克谢尔---俄林模型的命题答:1)每个国家以自己相对丰富的 生产要素从事商品的专业化生产和国际交换,就会处于比较有利的地位 相反就会处于相对不利的地位。

2)如果两个国家生产要素存量的比例不同,即使两国相同生产要素的生产率完全一样,也会产生生产成本的差异,从而使两国发生贸易关系。

3)国际间商品交换往往会使各个国家之间的要素报酬差异趋于减小,出现要素价格均等化趋势。

4、试画出J答:在经济实践中,一个国家的商品即使符合马歇尔—勒纳条件,在根据弹性法调整汇率后,国际收支状况也要经过先恶化后好转的过程,这就是所谓的J 曲线效应。

这就要求贬值国要有一定的外汇储备来预防J 曲线效应的影响。

5点A向外移动到A1,社会无差异曲线与价格线的切点,由C移到C’,由于这时期的价格T’较原价格线更平缓,导致了贸易条件向不利于X产品的方向变化,无差异曲线Ⅱ低于无差异曲线Ⅰ,福利水平下降。

这种情况主要发生在发展中国家,根源在于贸易条件恶化,但并不是普遍现象,常出现在发展中国家经济发展的一定阶段。

它的发声需要具备的条件:出口国经济单一;产品为初级或劳动密集型;出口国占有极大的市场份额;产品弹性小,且国民经济高度依赖于出口,以至于国际价格的下降要用大量的出口来弥补损失等。

第二章绝对优势理论理论提出者:亚当·斯密 1776年《国民财富的性质与原因的研究》基本观点:当两国都拥有各自的绝对劳动生产率优势时,互利贸易就可以产生了。

绝对优势是对外贸易的基础贸易模式:两国各自专业化生产并出口自己具有绝对优势的产品,进口不具有绝对优势的产品贸易利得:分工改善了的劳动生产率政策主张:自由贸易政策概念:一个国家生产某种商品的劳动生产率/成本绝对地高/低于另一国。

绝对优势来源:自然禀赋优势或获得性优势适用范围:非常一小部分的贸易,主要是发达国家与发展国家比较优势原理理论提出者:大卫·李嘉图 1817年,《政治经济学及赋税原理》基本观点:一个国家在各种产品的生产上,即使劳动成本都高于或低于其他国家,但只要在劳动投入相对量上有所不同,就可以参与国际分工和进行国际贸易。

贸易基础:比较优势。

贸易利益来源:分工产生的劳动生产率改进政策主张:贸易改善了两国福利,自由贸易政策需求相似理论:两国需求结构越相似,产生贸易的可能性越大。

第三章生产可能性曲线:一国完全使用其所有资源,并利用最优技术,可能生产的两种商品各种不同组合的曲线。

社会无差异曲线:表示给社会或国家带来相同的满足程度的两种商品的不同组合。

作用:决定一国的偏好与需求情况,用来反映福利水平高低特征:边际效用递减规律决定社会无差异曲线的形状。

不相交的更高的无差异曲线表示更高的满足程度斜率是负的,其绝对值即边际消费替代率(MRS)边际替代率(MRS):在同一条无差异曲线上,一国为额外一单位某种商品而必须放弃的另一种商品的数量。

它由无差异曲线上的消费点的斜率决定,并随一国对该种商品消费量的增加而下降。

边际转换率(MRT):一国要多生产一单位某商品而必须放弃的另一种商品的数量。

这是商品的机会成本的另一种说法,由生产可能性曲线上的生产点的斜率给出。

递增的机会成本:一国要生产额外的一单位某种商品而必须放弃生产的另一种产品数量的递增。

中国人民大学同等学力《国际经济学》参考答案题库版本:20200513一、名词解释:1.微观经济学:微观经济学是研究单个经济单位以及它们之间相互影响的经济理论。

微观经济学主要包括价值和价格理论、市场和厂商理论、分配理论、一般均衡理论以及福利经济理论。

微观经济学主要讨论在一个市场经济环境中,生产者如何在资源约束的条件下实现产出最高,消费者如何在收入既定的条件下实现福利最大,以及要解决生产什么、如何生产和为谁生产的问题。

2.宏观经济学以整个国民经济活动作为考察对象,它研究经济中各个有关的总量及其变化,所以宏观经济分析又称总量分析或总体分析。

宏观经济学的研究对象是整个国民经济的国民收入、就业量、经济周期、经济增长和通货膨胀等经济总量与总体的经济活动。

宏观经济学从总供给和总需求两个方面分析问题。

3.国际经济学:是在传统的国际贸易和国际金融理论的基础上发展起来的,以西方经济学的一般理论为基础,研究国际经济活动和国际经济关系,是一般西方经济理论在国际经济活动范围中的应用和延伸,是经济学体系的有机组成部分。

国际经济学研究的主要内容有国际贸易的理论与政策、国际收支理论、汇率理论、要素的国际流动理论、国际投资理论、开放的宏观经济均衡理论等。

4.封闭经济与开放经济:经济学意义上的封闭是指一个经济体在经济活动中没有与国外经济体的经济往来。

本国经济与外国经济之间不存在密切的联系,则被称为封闭经济状态。

开放是指一个经济体与国外经济体有着经济往来,本国经济和外国经济之间存在着密切的联系,称为开放经济。

5.绝对利益:在某一类商品的生产上,一个经济体生产所耗费的劳动成本绝对低于另一经济体,表明它在这种商品的生产上占有绝对优势,若各个经济体都从事自己占有绝对优势的商品的生产,继而进行交换,那么双方都可以通过交换得到绝对利益,从而整个世界也可以获得分工的好处。

6.比较利益:就是相对优势,是本身各种优势之间的比较,处于绝对优势的国家不必生产所有的产品而应该集中生产本国具有最大优势的产品。

云南省考研经济学复习资料国际贸易学重要理论总结云南省考研经济学复习资料:国际贸易学重要理论总结在国际贸易学的学习过程中,有一些重要的理论对于我们理解和分析国际贸易现象具有重要意义。

本文将总结并介绍国际贸易学中的几个重要理论,以帮助考生更好地复习和理解这些概念。

一、比较优势理论比较优势理论是由英国经济学家大卫·里卡多提出的。

其核心思想是各国特定资源和生产要素的禀赋差异决定了各自的相对优势,从而决定国际贸易的模式和规模。

这一学说指出,各国应专注于其相对优势的产业,通过贸易合作实现资源配置的最优化。

二、国内需求差异理论国内需求差异理论是由美国经济学家保罗·萨缪尔森提出的。

该理论强调,各国市场需求的差异是国际贸易的基础,通过充分利用各自市场的需求特点,国家可以扩大对外贸易,并实现经济发展。

三、产品生命周期理论产品生命周期理论是由美国经济学家雷蒙德·弗农提出的。

这一理论认为,一个产品的生命周期包括创新、成长、成熟和衰退等阶段。

不同阶段的产品更适合在不同国家间进行贸易。

跨国公司可以通过国际贸易实现产品的生命周期优化。

四、新兴贸易理论新兴贸易理论主要包括新经济地理学理论、新贸易理论和新贸易政策理论。

这些理论强调了地理要素和企业行为对国际贸易的影响。

通过深入研究地理空间在产业组织和贸易流动中的作用,可以更好地分析国际贸易的行为和模式。

五、国际经济合作理论国际经济合作理论主要研究国际贸易中的合作与冲突。

包括绝对利益理论、相互不完全透明理论、再谈合作与互惠利益等。

这些理论帮助我们分析国际贸易中的政治、经济和文化因素对合作关系的影响,以及如何通过合作实现共赢局面。

总结起来,国际贸易学中的几个重要理论,如比较优势理论、国内需求差异理论、产品生命周期理论、新兴贸易理论和国际经济合作理论等,都对于我们理解和分析国际贸易现象具有重要作用。

复习这些理论可以帮助我们更好地应对考试,并提高我们对国际贸易的理解和应用能力。