古代汉语之倒装句

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:4

古文倒装句的常见用法古文是中华文化的瑰宝,其中运用倒装句的手法更是独具一格。

倒装句指的是将主语与谓语的顺序颠倒,从而使语句更加强调、凝练或者突出特定信息。

在古代文言文中,倒装句的使用非常常见且多样化。

本文将介绍古文倒装句的常见用法,旨在帮助读者更好地理解和阅读古文。

一、完全倒装句的用法完全倒装句是指将谓语动词完全颠倒放置,常见的结构有“以谓动主”的形式。

例如:“知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

”(出自《论语·卫灵公》)这句话中,动词“知”和“谓”都颠倒放在了主语之后,形式上构成了典型的完全倒装句结构。

完全倒装句常出现在古文中,用以突出主语或强调语气,使整句话更加凝练。

其常见的形式有以下几种:1. 以谓动主:如前述的例句,通过将“以”、“谓”放在主语之前,使得主语在句子中更加突出。

2. 非与疑问词连用:例如“不道德者,亏德而存。

亏义而已!”(出自《论语·卫灵公》)中的“不道德者”,通过倒装结构的使用,更加凸显了句子的主题和语气。

3. 以形容词或动词起引导作用:如“劳心者治人,劳力者治于人。

”(出自《道德经》)中的“劳心者”和“劳力者”,通过倒装结构,使得形容词起到引导作用,使得句子更具表现力。

二、部分倒装句的用法部分倒装句是指将一部分的词语颠倒放置,重点突出该部分信息。

在古文中,部分倒装句的运用非常广泛,常见的结构有以下几种:1. 助词与动词倒装:例如“田田者,生于毫末;乎乎者,生于泰山。

”(出自《庄子·后几篇》)中的“田田者”和“乎乎者”,通过将助词“者”放在名词之前,使得名词更加突出。

2. 副词与形容词或动词倒装:如“以后世之覆水难收,前世之法纸固难挽。

”(出自《晏子春秋》)中的“以后世之X”和“前世之X”,通过倒装结构,使得副词“以”、“之”和“难”等更加强调。

3. 状语与谓语动词倒装:例如“曰:人而无恒也,气之大也。

”(出自《庄子·天符》)中的“人而无恒也”通过倒装结构,使得状语“人而无恒”更为突出。

古代汉语之倒装句展开全文一、主谓倒装在感叹句或疑问句中,为了强调谓语而将它放到句首,以加强感叹或疑问语气。

主谓倒装也叫谓语前置或主语后置。

古汉语中。

谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。

例:甚矣,汝之不惠。

全句是“汝之不惠甚矣”。

谓语前置,表强调的意味,可译为“你太不聪明了”二、宾语前置(一)、否定句中代词前置格式:主+否定词(不、未、无、莫、毋、非、弗……)+宾(余、吾、尔、自、之、是……)+动词如:①吾爱之,不吾叛。

(《左传?子产论尹何为邑》)②我无尔诈,尔无我虞。

(《左传?宣公十五年》)③古之人不余欺也。

(《石钟山记》)④七十者衣食帛肉,黎民不讥不寒,然而不王者,未之有也。

《寡人之于国也》“不吾叛”就是“不叛吾”,“无尔诈”就是“无诈尔”,“无我虞”就是“无虞我”,其余各例可以类推。

从上面的例句中可以得出这样的结论:否定句中宾语代词前置,必须具备两个条件:第一,宾语必须是代词;第二,全句必须是否定句,即必须有否定副词“不、未、毋(无)”等或表示否定的不定代词“莫”。

如果宾语不是代词,即使是否定句,也不用宾语前置这种格式。

如“君主不重伤,不禽二毛”(《左传?僖公二十二年》)。

“重伤”的中心语是“伤”,是名词,不是代词,所以在该否定句中不前置。

(二)、疑间句中代词宾语前置1.宾语在动词前格式:主+宾(谁、奚、胡、何、曷、安、恶。

焉……)+动词如:①项王日:“沛公安在?”(《鸿门宴》)②世与我相违,复驾言兮焉求?《归去来兮辞》③君何以知燕王?(《廉颇蔺相如列传》)要说明的是,以上三例中的“安”、“焉”、“何”均为疑问代词。

如果疑问句中介词宾语不是疑问代词则不前置,如:“谁为大王为此计者?”(《鸿门宴》)“大王”不是疑问代词,不前置。

2.宾语在介词前格式:主+宾(疑问代词)+介+动词如:①先生何以幸教寡人?(《战国策?范雎说秦王》)②吾谁与为亲?(《庄子?齐物论》)③此沛公左司马曹无伤言之。

古文倒装句基本类型

倒装句是古文中常见的一种句式,它通常通过调整句子成分的位置来突出强调某些信息,或者由于语言习惯、修辞等原因而采用的一种表达方式。

古文中的倒装句大致包括以下几种类型:

一、主谓倒装

主谓倒装也叫谓语前置,是将谓语放在主语之前的一种句式。

例如:灭六国者,六国也。

(谓语“灭”放在主语“六国者”前面)

二、宾语前置

宾语前置是将宾语放在动词或介词之前的一种句式。

例如:

1. 故人不独亲其亲,不独子其子。

(“亲其亲”、“子其子”是宾语前置)

2. 微斯人,吾谁与归?(“谁与归”是宾语前置)

三、介词结构后置

介词结构后置是将介词短语放在动词后面的一种句式。

例如:

1. 受任于败军之际。

(“于败军之际”是介词短语后置)

2. 当以草鞋诣州府。

(“以草鞋”是介词短语后置)

四、固定句式倒装

固定句式倒装是由固定句式变化而来的倒装句式。

例如:

1. 何……之有?(“何……之有”是固定句式,表示“有什么……”或“有什么样的……”)

2. 唯……是。

(“唯……是”是固定句式,表示“只是……”或“唯

有……才是”)

五、省略句倒装

省略句倒装是由于省略句子成分而形成的倒装句式。

例如:赏信而罚明。

(省略了主语)。

三一文库()

〔古代汉语之倒装句〕

*古代汉语之倒装句

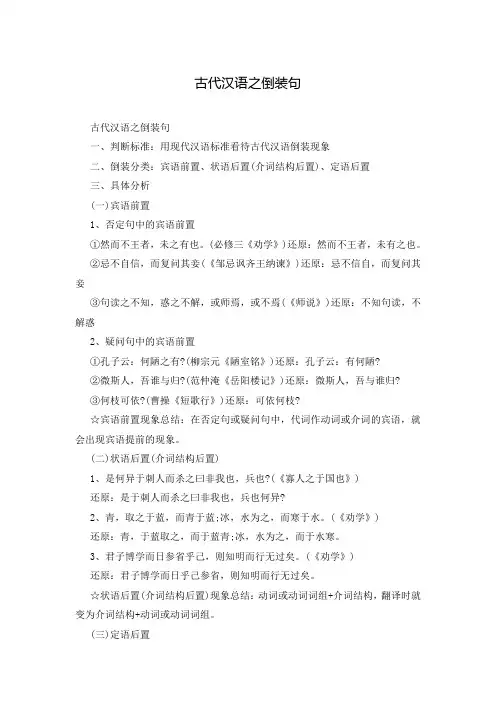

一、判断标准:用现代汉语标准看待古代汉语倒装现象

二、倒装分类:宾语前置、状语后置(介词结构后置)、

定语后置

三、具体分析

(一)宾语前置

1、否定句中的宾语前置

①然而不王者,未之有也。

(必修三《劝学》)还原:然

而不王者,未有之也。

②忌不自信,而复问其妾……(《邹忌讽齐王纳谏》)还

第1页共4页

原:忌不信自,而复问其妾……

③句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉……(《师

说》)还原:不知句读,不解惑……

2、疑问句中的宾语前置

①孔子云:何陋之有?(柳宗元《陋室铭》)还原:孔子

云:有何陋?

②微斯人,吾谁与归?(范仲淹《岳阳楼记》)还原:微

斯人,吾与谁归?

③何枝可依?(曹操《短歌行》)还原:可依何枝?

☆宾语前置现象总结:在否定句或疑问句中,代词作动

词或介词的宾语,就会出现宾语提前的现象。

(二)状语后置(介词结构后置)

1、是何异于刺人而杀之曰“非我也,兵也”?(《寡人

之于国也》)

24。

文言文中的四种倒装句文言文中的倒装句包括四种,两个前置句和两个后置句,即宾语前置句,谓语前置句(主谓倒装句),定语后置句,介词结构后置句。

句子成分的位置,除了表达的特殊需要外,主语、谓语、宾语、定语、状语、补语的位置,在古今汉语中是一致的。

就宾语来说,在一般情况下是在谓语之后。

但是,在文言文中的几种特定情况下,宾语却在动词或介词之前,这已成为固定形式,这就是“宾语前置”。

现代汉语中也有不少倒装句,但古代汉语中的倒装句,形式更多,格式也更固定。

一、宾语前置句文言文中,宾语可以前置(即放在动词或介词前面),一般有以下几种情况。

(1)否定句中代词宾语的前置表示否定的句子叫否定句,一般带有否定副词“不”“毋(无)”“未”“弗”“勿”“否”“非”或否定动词“无”,或否定代词“莫”。

否定句中,代词做宾语,是否定句中宾语前置的两个必要条件。

基本格式如下:[否定词+代词宾语+动词]例:子不我思,岂无他人?(《诗经?郑风?蹇裳》)——你不思念我,难道没有别人思念我?[否定词+代词宾语+插入成分+动词]例:莫之能御也。

(《孟子?梁惠王上》)——没有谁能抵御它。

[ 否定词+插入成分+代词宾语+动词]例:莫肯之为。

(《吕氏春秋?不苟》)——没有谁肯干这件事。

(2)疑问句中疑问代词宾语的前置疑问句中,疑问代词做宾语,是疑问句中宾语前置的两个必要条件,缺一不可。

疑问句,一般要有疑问词的帮助发出疑问才能构成。

疑问词分为疑问代词和疑问语气词。

疑问代词有谁、孰、何、安、奚、恶、胡、曷等,疑问语气词有乎、诸、邪、哉等。

主要格式如下:[疑问代词宾语+(能愿动词)+动词](疑问代词做动词的宾语必须前置)例:吾谁欺?欺天乎?(《论语?子罕》)——我欺骗谁呢?欺骗天吗?[疑问代词宾语+介词]例:何为不去也?(《苛政猛于虎》)——为什么不离开这里呢?(3)一般句式中动词的代词宾语的前置这种现象一般出现在先秦古籍里。

其特点是:代词宾语+动词例:民献有十夫予翼。

倒装句主要有四种:(1)主谓倒装在感叹句或疑问句中,为了强调谓语而将它放到句首,以加强感叹或疑问语气。

主谓倒装也叫谓语前置或主语后置。

古汉语中。

谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。

例:甚矣,汝之不惠。

全句是“汝之不惠甚矣”。

谓语前置,表强调的意味,可译为“你太不聪明了”(2)宾语前置否定句中代词充当宾语、疑问代词充当动词或介词的宾语以及用“之”字或“是”字作为提宾标志时,宾语通常都要前置。

(表示否定的句子。

必须有否定词,古代汉语中否定词可以是副词“不”、“弗”、“毋”、“勿”、“未”、“否”、“非”,)文言文中,动词或介词的宾语,一般放置于动词或介词之后,有如下几种情况:①、疑问句中,疑问代词做宾语,宾语前置。

这类句子,介词的宾语也是前置的。

a 介宾倒装例:孔文子何以谓之“文”也?“何以”是“以何”的倒装,可译为“为什么” 微斯人,吾谁与归?“吾谁与归”是“吾与谁归”的倒装,可译为“我和谁同道呢?”b谓宾倒装例:何有于我哉?“何有”是“有何”的倒装。

古汉语中,疑问代词做宾语时,一般放在谓语的前面。

可译为“有哪一样”。

孔子云:“何陋之有?” “何陋之有”即“有何陋”的倒装。

可译为“有什么简陋呢?”“何”,疑问代词,“之”,助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

②、文言否定句中,代词做宾语,宾语前置。

例:僵卧孤村不自哀“不自哀”是“不哀自”的倒装,可译为“不为自己感到悲哀”。

“自”,代词,在否定句中,代词做宾语要前置。

另如“忌不自信”,“自信”即“信自”,意相信自己。

③、用“之”或“是”把宾语提于动词前,以突出强调宾语。

这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。

例:"莲之爱,同予者何人?"——“莲之爱”即“爱莲”的倒装,可译为“喜爱莲花”。

" 孔子云:“何陋之有?” ——“何陋之有”即“有何陋”的倒装。

文言文倒装句例子

1. 主谓倒装呀,“甚矣,汝之不惠”,这不就是把谓语“甚矣”放在主语“汝之不惠”的前面嘛,就好像本来应该说“你真不聪明啊”,结果说成了“真的太过分了,你不聪明”。

2. 宾语前置呢,“何陋之有”,这里把宾语“何陋”提到了动词“有”的前面,就好像说“有什么简陋的呀”,而不是正常的“有何陋”,多有意思呀!

3. 定语后置也有哦,“马之千里者”,把定语“千里”放到了中心语“马”的后面,这不就像在说“能跑千里的马”,而不是“千里的马”,是不是挺神奇的?

4. 介宾短语后置也常见呀,“于我如浮云”,正常该是“于我如浮云者”,就好像说“对我来说像浮云一样的东西”,倒置一下感觉还不一样了呢。

5. 还有状语后置啊,“青,取之于蓝,而青于蓝”,把“于蓝”这个状语放在了动词“取”的后面,多特别呀,就好像说“青是从蓝中取得的,而且比蓝还青”。

6. 再来一个状语后置,“具告以事”,把“以事”这个状语放到了“告”的后面,不就是在说“把事情详细地告诉他”,而不是“以事具告”嘛。

这些文言文倒装句真的是太奇妙了,能让句子的表达变得丰富多样起来呢!我的观点就是:文言文倒装句真是充满了魅力呀,让我们对古代语言有了更深入的了解和感受!。

古代汉语特殊句式古代汉语中有许多特殊句式,下面将列举一些常见的句式,并对其进行解释和举例。

一、倒装句倒装句是古代汉语中常见的一种特殊句式,即将谓语动词的主语和宾语的位置颠倒。

倒装句可以分为主谓倒装和宾语前置倒装两种情况。

1. 主谓倒装主谓倒装是指将谓语动词提前,主语放在谓语动词之后的句式。

这种句式常用于强调句子中的某个成分或引起注意。

例句:山高路远,行人稀少。

君子远庖厨,近世食客。

2. 宾语前置倒装宾语前置倒装是指将宾语放在谓语动词之前的句式。

这种句式常用于强调句子中的宾语或引起注意。

例句:父母都是我们最亲的人,我们应该孝敬他们。

大雁南飞,预示着冬天的来临。

二、折叠句折叠句是指句子中的某个成分重复出现,形成一种折叠的结构。

这种句式常用于强调或加强句子中的内容。

例句:天上有多少星星,地上就有多少河流。

山青青,水绿绿,风轻轻,云蓝蓝。

三、对偶句对偶句是指句子中的两个部分在结构上相互呼应,表达一种对立或呼应的关系。

对偶句常用于修辞或强调句子中的内容。

例句:天阴则下雨,天晴则放晴。

春日暖风吹绿柳,秋天清露滋红叶。

四、排比句排比句是指句子中的成分按照一定的顺序排列,形成一种并列的关系。

排比句常用于修辞或强调句子中的内容。

例句:天高云淡,水长船慢,人远山青。

青山绿水,古刹秋风,鸟语花香。

五、状语前置句状语前置句是指将句子中的状语提前,放在谓语动词之前的句式。

状语前置句常用于强调或突出句子中的状语。

例句:悠悠岁月,人生苦短。

急流勇退,大海湛蓝。

六、借代句借代句是指用一个词代替句子中的另一个词,使句子更加简洁明了。

例句:狼来了!(指危险来了)兔死狐悲。

(指类似的人会有类似的遭遇)七、比拟句比拟句是指用“如”、“若”等词语将两个事物进行比较,形成一种比拟的关系。

比拟句常用于修辞或强调句子中的内容。

例句:如花美眷,似水流年。

若即若离,如影随形。

八、反问句反问句是指以疑问的形式来表达肯定或否定的意思。

反问句常用于修辞或强调句子中的内容。

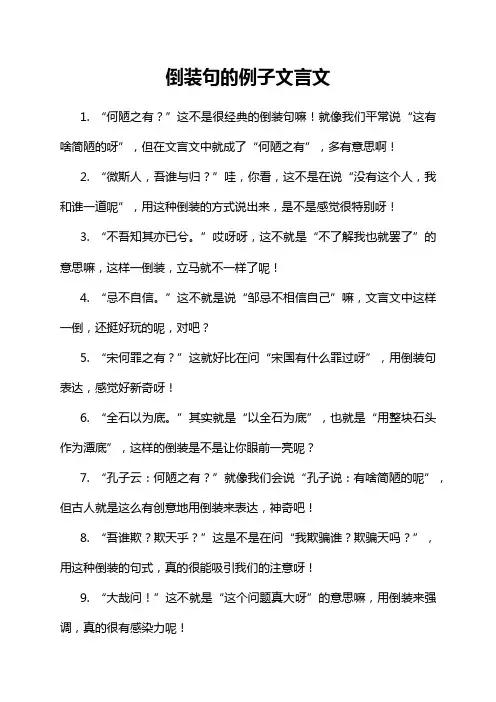

倒装句的例子文言文

1. “何陋之有?”这不是很经典的倒装句嘛!就像我们平常说“这有啥简陋的呀”,但在文言文中就成了“何陋之有”,多有意思啊!

2. “微斯人,吾谁与归?”哇,你看,这不是在说“没有这个人,我和谁一道呢”,用这种倒装的方式说出来,是不是感觉很特别呀!

3. “不吾知其亦已兮。

”哎呀呀,这不就是“不了解我也就罢了”的意思嘛,这样一倒装,立马就不一样了呢!

4. “忌不自信。

”这不就是说“邹忌不相信自己”嘛,文言文中这样一倒,还挺好玩的呢,对吧?

5. “宋何罪之有?”这就好比在问“宋国有什么罪过呀”,用倒装句表达,感觉好新奇呀!

6. “全石以为底。

”其实就是“以全石为底”,也就是“用整块石头作为潭底”,这样的倒装是不是让你眼前一亮呢?

7. “孔子云:何陋之有?”就像我们会说“孔子说:有啥简陋的呢”,但古人就是这么有创意地用倒装来表达,神奇吧!

8. “吾谁欺?欺天乎?”这是不是在问“我欺骗谁?欺骗天吗?”,用这种倒装的句式,真的很能吸引我们的注意呀!

9. “大哉问!”这不就是“这个问题真大呀”的意思嘛,用倒装来强调,真的很有感染力呢!

10. “沛公安在?”就好像在问“沛公在哪里呀”,这样的倒装句,真的会让我们对文言文更感兴趣呢!

我觉得倒装句在文言文中真的是很独特的存在呀,让文言文变得更加生动有趣,富有魅力呢!。

古代汉语之倒装句古代汉语之倒装句一、判断标准:用现代汉语标准看待古代汉语倒装现象二、倒装分类:宾语前置、状语后置(介词结构后置)、定语后置三、具体分析(一)宾语前置1、否定句中的宾语前置①然而不王者,未之有也。

(必修三《劝学》)还原:然而不王者,未有之也。

②忌不自信,而复问其妾(《邹忌讽齐王纳谏》)还原:忌不信自,而复问其妾③句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉(《师说》)还原:不知句读,不解惑2、疑问句中的宾语前置①孔子云:何陋之有?(柳宗元《陋室铭》)还原:孔子云:有何陋?②微斯人,吾谁与归?(范仲淹《岳阳楼记》)还原:微斯人,吾与谁归?③何枝可依?(曹操《短歌行》)还原:可依何枝?☆宾语前置现象总结:在否定句或疑问句中,代词作动词或介词的宾语,就会出现宾语提前的现象。

(二)状语后置(介词结构后置)1、是何异于刺人而杀之曰非我也,兵也?(《寡人之于国也》)还原:是于刺人而杀之曰非我也,兵也何异?2、青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

(《劝学》)还原:青,于蓝取之,而于蓝青;冰,水为之,而于水寒。

3、君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(《劝学》)还原:君子博学而日乎己参省,则知明而行无过矣。

☆状语后置(介词结构后置)现象总结:动词或动词词组+介词结构,翻译时就变为介词结构+动词或动词词组。

(三)定语后置1、马之千里者,一食或尽粟一石(《马说》)还原:千里之马者,一食或尽粟一石2、蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉(《劝学》)还原:蚓无利爪牙,强筋骨3、铸以为金人十二,以弱天下之民(《过秦论》)还原:铸以为十二金人,以弱天下之民4、苟以天下之大,下而从六国破亡之故事(《六国论》)还原:苟以大天下☆定语后置现象总结:名词+(之)+形容词,翻译时就变为形容词+名词。

文言文中的倒装句

文言文中的倒装句常见且频繁,它是指将句子的谓语动词放在主语之后的句式结构。

倒装句常被用来突出句子的某个成分、强调语气或达到修辞效果。

以下是一些常见的文言文倒装句结构:

1. 主谓倒装:在文言文中常用于疑问句和感叹句,例如,“何以解忧,唯有杜康。

”这里的“何以解忧”中的“何”是疑问代词,“唯有杜康”中的“唯有”则是强调语气。

2. 以句首或句尾倒装:常见于表示时间、地点或条件的副词,比如“时至今日”、“不以为耻,反以为荣”。

3. 将修饰词或状语倒置:例如,“人心惟危,道心惟微”,这里的“人心惟危”中,“惟危”是定语,倒装句体现了对“人心”的强调。

倒装句在文言文中常用于提高语言的华丽度和表达的修辞效果。

这种句式结构不仅具有语法上的特点,还能突出句子的重点内容,使语言更加生动有力。

古汉语中的倒装句现代汉语的句子成分的顺序,一般为“主─谓─宾”“定(状)─中心词”,但在文言文中,在一定条件下,句子成分的顺序会发生变化的,这就是古汉语中的所谓倒装句,即指文言文中一些句子成分的顺序出现了前后颠倒的情况。

主要有以下几种倒装形式:主谓倒装(谓语前置或主语后置)古汉语中,谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。

如:“甚矣,汝之不惠!”(《愚公移山》)实际上是“汝之不惠甚矣!”宾语前置文言文中,动词或介词的宾语,一般置于动词或介词之后,但在一定条件下,宾语会前置,其条件是:第一、疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

这类句子,介词的宾语也是前置的。

如:“沛公安在?”(《史记.项羽本记》)这种类型的句子关键是作宾语的疑问代词(像:谁、何、奚、曷、胡、恶、安、焉等)。

值得注意的是,介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置。

如:“余是以记之,以俟观人风者得焉。

”(柳宗元《捕蛇者说》)其中的“是”是一般代词,但也前置了。

第二、文言否定句中,代词作宾语,宾语前置。

这类句子有两点要注意,一是否定句(一般句中必须有“不”、“未”“毋”、“无”、“莫”等否定词);二是代词作宾语。

如:“时人莫之许也。

”(陈寿《三国志.诸葛亮传》)正常语序应该是“时人莫许之也。

”第三、用“之”或“是”把宾语提到动词前,以突出强调宾语。

这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。

如:“句读之不知,惑之不解。

”(韩愈《师说》)有时,还可以在前置的宾语前加上一个范围副词“唯”,构成“唯......是......”的格式。

如:“唯利是图”、“唯命是从”等。

第四、介词宾语前置的情况除了第一种情况外,还有一种情况,就是方位词、时间词作介词的宾语时,有时也前置;例如:“业文南向坐。

”(《史记.项羽本记》)意思是“业文面向南坐。

”定语后置文言文中,定语的位置一般也在中心词前边,但有时为了突出,中心词的地位,强调定语所表现的内容,或使语气流畅,往往把定语放在中心词之后,并用“者”结句,形成“中心词+后置定语+者”或“中心词+之+后置定语+者”的形式。

古代汉语倒装句的定义倒装句,又称倒换句,是汉语古代文体所特有的句式,它是把句子中正常语序改变,使句中谓语在句首,而其他成分依次往后排列。

主要特点是:1、谓语倒装在句首:谓语倒装,主要是将句子的动词或动词短语放在主语之前,即句子的第一个词是谓语动词;2、助动词放句首:谓语倒装时,只要句子中有助动词,它也要放在谓语前;3、部分谓语倒装:如果谓语是两个或两个以上的词,可以将其中的一部分放在句首,而其余的成分依次排列;4、正常语序改变:句子中正常语序能有效地改变汉语句子的表达意义;5、其他元素不变:谓语倒装句中,除谓语和助动词外,其他成分的语序没有改变;6、以及其他一些词汇用法的调整:倒装在句子中比较特殊,许多词汇用法也因此而有所调整。

谓语倒装句,又称倒换句,是把整个句子中正常语序改变,使句子中谓语在句首,而其他成分依次往后排列。

也就是把句子中的主要语义通过把谓语动词放在句首,来表达主要意思。

这种句式有很多种,最常见的莫过于在主从复合句中使用,其特点是谓语在句首,其他成分在依次往后排列,助动词也放在谓语动词的前面。

谓语倒装句最主要的特点是它的谓语动词放在句子的最前面,并且把句子的语序改变了。

句子中的其他成分和宾语都要依次往后排列,只有这样才能表达出正确的意思。

有时谓语倒装句中的助动词也要放在谓语动词的前面,以更好地表达句意。

谓语倒装句是一种汉语古代文体特有的句式,常见于小说、诗歌等文章形式中。

谓语倒置句主要是为了表达句子主要意思,把重点放在谓语动词上。

同时,谓语倒置句还可以起到表达某种情绪的作用,比如惊讶、叹息等。

因此,多使用谓语倒置句,不仅能更准确地表达出句意,还能展现出汉语特有的表达美感。

古汉语倒装句古代汉语常见倒装句主要有四种:一、主谓倒装在感叹句或疑问句中,为了强调谓语而将它放到句首,以加强感叹或疑问语气。

主谓倒装也叫谓语前置或主语后置。

古汉语中。

谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。

例:“甚矣,汝之不惠。

”——《列子·汤问》全句是“汝之不惠甚矣”。

谓语前置,表强调的意味,可译为“你太不聪明了”例:“惜惜乎,子不遇时。

”——《史记·李将军列传》谓语前置,译为“可惜呀,你没有赶上好时候。

”二、宾语前置否定句中代词充当宾语、疑问代词充当动词或介词的宾语以及用“之”字或“是”字作为提宾标志时,宾语通常都要前置。

(表示否定的句子。

必须有否定词,古代汉语中否定词可以是副词“不”、“弗”、“毋”、“勿”、“未”、“否”、“非”,)文言文中,动词或介词的宾语,一般放置于动词或介词之后,有如下几种情况:①、疑问句中,疑问代词做宾语,宾语前置。

这类句子,介词的宾语也是前置的。

a.介宾倒装例:“孔文子何以谓之文也?”——《论语·公冶长》“何以”是“以何”的倒装,可译为“为什么”例:“微斯人,吾谁与归?”——《岳阳楼记》范仲淹“吾谁与归”是“吾与谁归”的倒装,可译为“我和谁同道呢?”b.谓宾倒装例:“何有于我哉?”——《论语·子罕》“何有”是“有何”的倒装。

古汉语中,疑问代词做宾语时,一般放在谓语的前面。

可译为“有哪一样”。

例:“君子居之,何陋之有?”——《论语·子罕》“何陋之有”即“有何陋”的倒装。

可译为“有什么简陋呢?”“何”是疑问代词,“之”是助词,无实在意义,在这里是宾语前置的标志。

②、文言否定句中,代词做宾语,宾语前置。

例:“僵卧孤村不自哀。

”——《十一月四日风雨大作》陆游“不自哀”是“不哀自”的倒装,可译为“不为自己感到悲哀”。

“自”,代词,在否定句中,代词做宾语要前置。

现代汉语语序一般是主语在前,谓语在后;定语在前,中心语在后;状语在前,动词在后;谓语在前,宾语在后。

如果顺序颠倒,则称之为“倒装句”。

一、介词结构后置、状语后置1、动+以+宾。

申之以孝悌之义。

《寡人之于国也》(应为:以孝悌之义申之)2、动+于(乎,相当“于”)+宾。

青,取之于蓝,而青于蓝。

《荀子·劝学》(应为:青,于蓝取之,而于蓝青)3、形+于+宾。

虽才高于世,而无骄尚之情。

《张衡传》(应为:虽才于世高,而无骄尚之情)4、介词宾语后置:介词“以”“于”“乎”“自”等后面带上宾语,组成介宾结构短语。

这种介宾短语在现代汉语中一般放在动词或者形容词前边充当状语,在古代汉语中,却多数放在动词或者形容词后边充当补语。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

《师说》(是故弟子不必不如师,师不必于弟子贤)二、主谓倒装古汉语中为了强调谓语,有些感叹句或疑问句把谓语置于主语之前。

一般常用逗号将主谓隔开。

感情较强烈;谓语由形容词充当。

甚矣,汝之不惠!《愚公移山》(应为:汝之不惠,甚矣)三、宾语前置1、否定句中代词作宾语。

“时人莫之许也。

”(陈寿《三国志·诸葛亮传》)正常语序应该是“时人莫许之也。

2、疑问句中疑问词作宾语。

“沛公安在?”(《鸿门宴》)3、以“是”“之”为标志。

“何陋之有?”(《陋室铭》)四、定语后置1、“之…者…”为标志,即“中心词+之+后置定语+者”的形式。

“马之千里者。

”(《马说》)2、“中心词+后置定语+者”“求人可使报秦者,未得。

”(《史记.廉颇蔺相如列传》)3、中心词+数量词。

“铸以为金人十二”(《过秦论》)4、“中心词+之+后置定语”,“蚓无爪牙之利,筋骨之强。

”(《劝学》)欲了解更多的言语理解考点,请关注华智公考!。

文言文倒装句文言文倒装句倒装句有下面几种情况一、主谓倒装(谓语前置或主语后置)二、定语后置(定语放在中心词之后)三、宾语前置(宾语置于动词谓语或介词之前)(复习重点)四、介宾短语后置,也叫状语后置(状语处在动词谓语之后)古汉语中,谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。

①子耶,言伐莒者?(言伐莒者,子耶?)②甚矣,汝之不惠!(汝之不惠!甚矣!)③美哉室!(室美哉!)④大哉,尧之为君也!(尧之为君也,大哉!)⑤灼灼其华。

(其华灼灼)⑥竹喧归浣女,莲动下渔舟。

(竹喧浣女归,莲动渔舟下。

)⑦安在公子能急人之困也?(公子能急人之困安在也!“在安”,宾语前置)⑧美哉,我少年中国!(我少年中国,美哉!)以上例子分别体现了谓语前的三种情况:①⑦疑问句;②③④⑧感叹句;⑤⑥旧诗词合韵律。

2、宾语前置文言文中,动词或介词的宾语,一般置于动词或介词之后,但在一定条件下,宾语会前置,其条件是:第一、疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

这类句子,介词的宾语也是前置的。

如:“沛公安在?”(《史记.项羽本记》)这种类型的句子关键是作宾语的疑问代词(像:谁、何、奚、曷、胡、恶、安、焉等)。

值得注意的是,介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置。

如:“余是以记之,以俟观人风者得焉。

”(柳宗元《捕蛇者说》)其中的“是”是一般代词,但也前置了。

第二、文言否定句中,代词作宾语,宾语前置。

这类句子有两点要注意,一是否定句(一般句中必须有“不”、“未”“毋”、“无”、“莫”等否定词);二是代词作宾语。

如:“时人莫之许也。

”(陈寿《三国志.诸葛亮传》)正常语序应该是“时人莫许之也。

”第三、用“之”或“是”把宾语提前取动词前,以突出强调宾语。

这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。

如:“句读之不知,惑之不解。

”(韩愈《师说》)有时,还可以在前置的宾语前加上一个范围副词“唯”,构成“唯......是......”的格式。

古代汉语之倒装句

一、判断标准:用现代汉语标准看待古代汉语倒装现象

二、倒装分类:宾语前置、状语后置(介词结构后置)、定语后置

三、具体分析

(一)宾语前置

1、否定句中的宾语前置

①然而不王者,未之有也。

(必修三《劝学》)还原:然而不王者,未有之也。

②忌不自信,而复问其妾……(《邹忌讽齐王纳谏》)还原:忌不信自,而复问其妾……

③句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉……(《师说》)还原:不知句读,不解惑……

2、疑问句中的宾语前置

①孔子云:何陋之有?(柳宗元《陋室铭》)还原:孔子云:有何陋?

②微斯人,吾谁与归?(范仲淹《岳阳楼记》)还原:微斯人,吾与谁归?

③何枝可依?(曹操《短歌行》)还原:可依何枝?

☆宾语前置现象总结:在否定句或疑问句中,代词作动词或介

词的宾语,就会出现宾语提前的现象。

(二)状语后置(介词结构后置)

1、是何异于刺人而杀之曰“非我也,兵也”?(《寡人之于国也》)

还原:是于刺人而杀之曰“非我也,兵也”何异?

2、青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

(《劝学》)

还原:青,于蓝取之,而于蓝青;冰,水为之,而于水寒。

3、君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(《劝学》)

还原:君子博学而日乎己参省,则知明而行无过矣。

☆状语后置(介词结构后置)现象总结:动词或动词词组+介词结构,翻译时就变为介词结构+动词或动词词组。

(三)定语后置

1、马之千里者,一食或尽粟一石…(《马说》)

还原:千里之马者,一食或尽粟一石

2、蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉…(《劝学》)

还原:蚓无利爪牙,强筋骨…

3、铸以为金人十二,以弱天下之民(《过秦论》)

还原:铸以为十二金人,以弱天下之民

4、苟以天下之大,下而从六国破亡之故事…(《六国论》)

还原:苟以大天下……

☆定语后置现象总结:名词+(之)+形容词,翻译时就变为形容词+名词。