历史人教新版八年级上册第26课教学提纲

- 格式:ppt

- 大小:7.62 MB

- 文档页数:33

【部编人教版】八年级上册历史教学设计第26课教育文化事业的发展一. 教材分析部编人教版八年级上册历史第26课《教育文化事业的发展》主要讲述了我国教育文化事业在改革开放以来的发展历程。

本节课教材内容丰富,涵盖了教育、科技、文化等多个方面。

通过本节课的学习,学生可以了解到我国在教育改革、科技发展、文化繁荣等方面取得的巨大成就,培养学生的爱国情怀和民族自豪感。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于我国近现代史有一定的了解。

但学生在分析历史问题时,往往局限于表面,不能深入挖掘历史事件的内在联系。

此外,学生对于改革开放以来我国教育文化事业的了解相对较为片面,需要通过本节课的学习,全面掌握相关知识。

三. 教学目标1.知识与技能:了解我国教育文化事业在改革开放以来的发展历程,掌握教育改革、科技发展、文化繁荣等方面的主要成就。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,提高学生分析历史问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、为民族复兴而努力奋斗的情感。

四. 教学重难点1.重点:我国教育文化事业在改革开放以来的发展历程及主要成就。

2.难点:分析我国教育文化事业发展的内在联系和规律。

五. 教学方法1.自主学习:引导学生通过教材、资料等自主获取知识。

2.合作探究:学生进行小组讨论,共同分析问题,提高学生的合作能力。

3.案例分析:通过典型事迹,让学生深入了解我国教育文化事业的发展。

4.情感教育:结合教学内容,对学生进行爱国情怀和民族自豪感的培养。

六. 教学准备1.教材:部编人教版八年级上册历史教材。

2.资料:相关教育文化事业的发展数据、事迹等。

3.课件:制作与教学内容相关的课件,便于学生直观了解。

4.教学设备:投影仪、电脑等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示我国教育文化事业的发展历程,引导学生关注本节课的主题。

2.呈现(10分钟)讲述改革开放以来我国教育改革、科技发展、文化繁荣等方面的主要成就,让学生了解我国在教育文化事业上的发展变化。

四、长征胜利的意义粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安,红军长征播下了革命种子,铸就了长征精神,打开了中国革命的新局面。

小知识:★七律·长征(1935.10)红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

(渡过金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥)更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

第18课从九一八事变到西安事变一、九一八事变1.九一八事变爆发时间:1931年9月18日借口:柳条湖事件结果:东三省沦陷2.伪满洲国时间:1931地点:长春执政:溥仪危害:日本侵略者企图将东北从中国分裂出去,东北3000万同胞生活在水深火热之中。

3.东北军民的抵抗(中国人民的局部抗战)5.影响九一八事变成为中国人民抗日战争(1931-1945)的起点,揭开了世界反法西斯战争的序幕。

中国人民局部抗战开始。

二、华北危机与一二·九运动1、华北危机1935年下半年,日本策动“华北自治运动”,妄图使华北五省脱离中国版图。

国民政府政策:“不抵抗”的妥协政策2.一二·九运动时间:1935年12月9日地点:导:中国共产党主力:北平数千名学生口号:“打倒日本帝国主义”、“反对华北自治”、“停止内战,一致抗日”等结果:遭到镇压性质:中国共产党领导下的学生爱国救亡运动影响:①揭露了日本侵略者企图吞并华北的阴谋②打击了国民党政府对日妥协的政策③促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来。

三、西安事变1.概况时间:1936年12月12日地点:西安人物:张学良、杨虎城目的:逼蒋抗日经过:张、杨扣蒋,实行“兵谏”;通电全国,要求停止内战,联共抗日。

2.西安事变中国共产党的态度第22课抗日战争的胜利一、全民坚持抗战国民政府抗战:汪精卫公开叛国投敌,在南京建立伪国民政府;国民党顽固派制造震惊中外的“皖南事变”。

中国全民抗战:枣宜会战中张自忠上将壮烈殉国;八路军副参谋长左权将军血洒疆场;青年学生、广大妇女、工厂工人、海外华侨和港澳同胞、文艺界等以各种形式支持抗战。

金塔县第三中学八年级历史上册学教练案 授课教师: 授课班级:第26课 教育文化事业的发展课型:新授 主备人:杜生国 时间:2018年 月 日教学目标:1.了解近代新式教育发展的主要史实。

2.以《申报》、商务印书馆等为例,了解大众传媒对近代社会生活的影响。

3.知道鲁迅、齐白石、徐悲鸿、聂耳和冼星海等人的主要成就。

导学过程:一、自主预习,认真准备1. 年,清政府谕令一律停止科举考试。

2.1872年在上海创办的 《 》,是近代中国存在时间最长的中文报纸。

3.1897年在上海创办的 ,是近代中国人创办的第一个也是规模最大的文化出版机构。

4.中国自己拍摄的第一部无声电影是1905年拍摄的京剧《 》,第一部有声电影是1931年拍摄的《 》 。

二、自主探究,合作交流1. 阅读教材第一目内容,说一说中国近代新办的新式学堂有哪些?说一说科举制创立的时间及废除的时间。

2. 阅读教材第一目内容,说出近代中国存在时间最长的中文报纸、民国时期著名的报纸和民国时期影响较大的刊物分别是什么?有何影响?中国近代兴起了哪些出版企业?3.列表说明20世纪以后,中国的文学艺术成就。

三、当堂训练,检测固学1.它设立于戊戌年间,是近代中国第一所国家所建立的最高学府,类别 代表人物 代表作品内容、意义文学 绘画 音乐 电影也是百日维新留下的重要成果,它是()A. 京师同文馆B. 燕京大学C. 京师大学堂D. 东吴大学2.教育是一个国家能否在世界竞争中站稳脚跟的重要基石。

中国在近代教育发展史上的探索有()①戊戌变法期间,科举考试废除八股文②创办中国近代第一所国家建立的最高学府——京师大学堂③1904年,颁布《奏定学堂章程》④1905年,废除科举制度A. ①②③B. ①②④C. ①②③④D. ①③④3.下列人物和成就搭配不正确的一组是()A.鲁迅——《狂人日记》 B.侯德榜——《制碱》C.丁玲——《李有才板话》 D.郭沫若——《屈原》4.毛泽东称赞傅作义为和平解决各地战事问题和减轻人民的战争痛苦树立了榜样,上述评价与哪次战役有()A.辽沈战役B.淮海战役C.平津战役D.渡江战役5.每周一的学校升旗仪式上,同学们都会高唱国歌。

![八年级-统编版-历史-上册-[教学设计]第26课 教育文化事业的发展](https://uimg.taocdn.com/e7254c6786c24028915f804d2b160b4e767f81af.webp)

第26课教育文化事业的发展教学目标1.了解近代新式教育的变革、新闻出版事业的发展、文学艺术成就等基本史实,提高分析和理解历史问题的能力。

2.通过对文学艺术内容的教学,培养艺术鉴赏能力。

利用剧照、绘画等资料,激发历史想象力。

3.认识到文字是革命斗争的有力武器,大众传媒深刻影响着人们的日常生活,一定的思想文化是一定时期的社会政治经济的反映。

教学重点新闻出版业的发展;文学艺术的成就。

教学难点新闻出版业的发展。

教学过程新课导入【教师活动】现代社会信息传播途径极其丰富,我们可以通过网络平台及时了解时事。

在中国近代社会,报纸作为主要大众传媒手段,发挥了信息传播的重要作用。

近代以来新闻出版业有何发展?同时期教育文化事业又有何发展?探究新知一、教育、新闻出版业的发展(一)新式教育的发展【教师活动】出示兴办新式学堂相关知识表格,引导学生阅读教材,填写表格。

【学生活动】阅读教材,填写表格。

了解洋务运动时期、甲午中日战争后、百日维新期间兴办的新式学校。

【教师活动】讲述1901年,清政府以科举流弊太多,决定从次年开始,废除八股文。

1903年,又以科举阻碍学校发展,决定逐步废除科举制。

1905年,清政府谕令一律停止科举考试,存在约1 300年的科举制度至此寿终正寝。

与此同时,清政府还通令兴办学堂,颁布各级学堂章程,统一全国学制。

中国近代新式教育逐渐发展起来。

【学生活动】知道科举制度废除的过程和近代新式教育的发展。

【教师活动】提问:新式教育的学习内容到底“新”在何处?出示两则材料,引导学生从教学内容和人才培养方面思考。

【学生活动】教学内容不同:从儒家四书五经,到逐步开设自然科学课程;人才培养方向不同:从考取官职转变为培养外交、科技人才。

(二)新闻出版社的发展【教师活动】鸦片战争后,外国人在上海、香港等地创办了许多供在华外国人阅读的外文报刊。

近代中国的报刊业也发展起来。

提问:近代中国存在时间最长的中文报纸是哪个?【学生活动】阅读教材,回答:1872年在上海创办的《申报》。

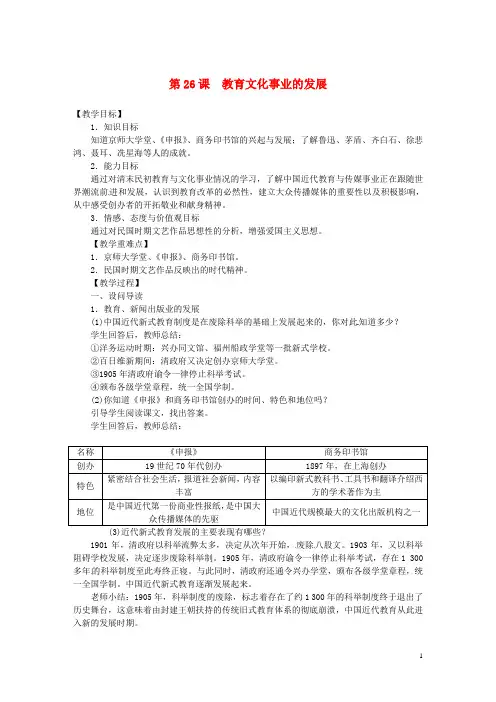

第26课教育文化事业的发展【教学目标】1.知识目标知道京师大学堂、《申报》、商务印书馆的兴起与发展;了解鲁迅、茅盾、齐白石、徐悲鸿、聂耳、冼星海等人的成就。

2.能力目标通过对清末民初教育与文化事业情况的学习,了解中国近代教育与传媒事业正在跟随世界潮流前进和发展,认识到教育改革的必然性,建立大众传播媒体的重要性以及积极影响,从中感受创办者的开拓敬业和献身精神。

3.情感、态度与价值观目标通过对民国时期文艺作品思想性的分析,增强爱国主义思想。

【教学重难点】1.京师大学堂、《申报》、商务印书馆。

2.民国时期文艺作品反映出的时代精神。

【教学过程】一、设问导读1.教育、新闻出版业的发展(1)中国近代新式教育制度是在废除科举的基础上发展起来的,你对此知道多少?学生回答后,教师总结:①洋务运动时期:兴办同文馆、福州船政学堂等一批新式学校。

②百日维新期间:清政府又决定创办京师大学堂。

③1905年清政府谕令一律停止科举考试。

④颁布各级学堂章程,统一全国学制。

(2)你知道《申报》和商务印书馆创办的时间、特色和地位吗?引导学生阅读课文,找出答案。

学生回答后,教师总结:名称《申报》商务印书馆创办19世纪70年代创办1897年,在上海创办特色紧密结合社会生活,报道社会新闻,内容丰富以编印新式教科书、工具书和翻译介绍西方的学术著作为主地位是中国近代第一份商业性报纸,是中国大众传播媒体的先驱中国近代规模最大的文化出版机构之一(3)近代新式教育发展的主要表现有哪些?1901年,清政府以科举流弊太多,决定从次年开始,废除八股文。

1903年,又以科举阻碍学校发展,决定逐步废除科举制。

1905年,清政府谕令一律停止科举考试,存在1 300多年的科举制度至此寿终正寝。

与此同时,清政府还通令兴办学堂,颁布各级学堂章程,统一全国学制。

中国近代新式教育逐渐发展起来。

老师小结:1905年,科举制度的废除,标志着存在了约1 300年的科举制度终于退出了历史舞台,这意味着由封建王朝扶持的传统旧式教育体系的彻底崩溃,中国近代教育从此进入新的发展时期。

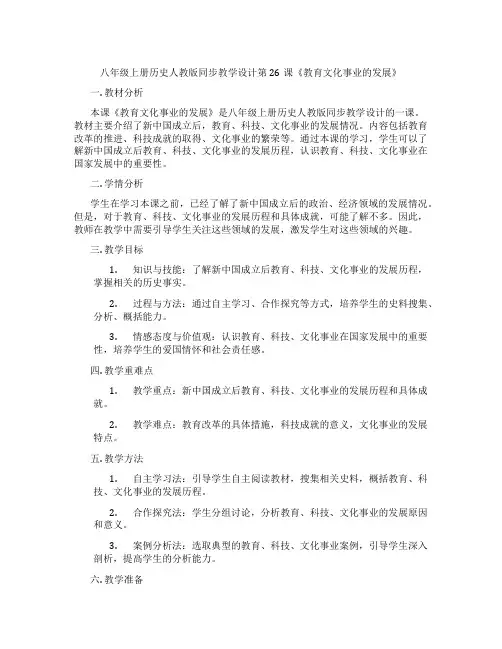

八年级上册历史人教版同步教学设计第26课《教育文化事业的发展》一. 教材分析本课《教育文化事业的发展》是八年级上册历史人教版同步教学设计的一课。

教材主要介绍了新中国成立后,教育、科技、文化事业的发展情况。

内容包括教育改革的推进、科技成就的取得、文化事业的繁荣等。

通过本课的学习,学生可以了解新中国成立后教育、科技、文化事业的发展历程,认识教育、科技、文化事业在国家发展中的重要性。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了新中国成立后的政治、经济领域的发展情况。

但是,对于教育、科技、文化事业的发展历程和具体成就,可能了解不多。

因此,教师在教学中需要引导学生关注这些领域的发展,激发学生对这些领域的兴趣。

三. 教学目标1.知识与技能:了解新中国成立后教育、科技、文化事业的发展历程,掌握相关的历史事实。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,培养学生的史料搜集、分析、概括能力。

3.情感态度与价值观:认识教育、科技、文化事业在国家发展中的重要性,培养学生的爱国情怀和社会责任感。

四. 教学重难点1.教学重点:新中国成立后教育、科技、文化事业的发展历程和具体成就。

2.教学难点:教育改革的具体措施,科技成就的意义,文化事业的发展特点。

五. 教学方法1.自主学习法:引导学生自主阅读教材,搜集相关史料,概括教育、科技、文化事业的发展历程。

2.合作探究法:学生分组讨论,分析教育、科技、文化事业的发展原因和意义。

3.案例分析法:选取典型的教育、科技、文化事业案例,引导学生深入剖析,提高学生的分析能力。

六. 教学准备1.教材:八年级上册历史人教版同步教学设计。

2.资料:教育、科技、文化事业的相关史料,案例。

3.教学工具:多媒体设备,投影仪。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师简要介绍新中国成立后教育、科技、文化事业的发展背景,引发学生的兴趣。

2.呈现(10分钟)教师展示教育、科技、文化事业的发展历程和具体成就,让学生初步了解这些领域的发展情况。

第26课教育文化事业的发展第一课时教学目标【知识与能力】了解新式学堂的出现、科举制废除、新闻报纸和书馆出现的史实;知道鲁迅、齐白石、聂耳、洗星海等文学艺术家的主要成就。

【过程与方法】指导学生归纳总结民国时期的教育文学事业的发展,创制表格,使学生对知识点条理清晰,以便从宏观上把握知识点,进而培养学生归纳、总结知识的能力【情感态度价值观】使学生认识到教育一定程度上反映了当时的政治、经济和社会发展水平,教育必须适应社会发展需要并服务于社会,对学生进行唯物史观教育;通过对民国时期文艺作品时代性的分析,培养学生爱国主义思想,增强学生的社会责任感教学重难点【教学重点】科举制度的废除和《狂人日记》的思想性。

【教学难点】如何让学生感受到近代杰出思想家的爱国精神及良好的道德品质。

教学过程一.导入新课你还记得我国古代从什么时候开始实行科举制度的吗?旧式学堂和科举制度是否有利于人才的培养?你知道新式学堂在中国是什么时候出现的?中国第一所国立的综合性大学是哪所?今天著名的高等学府——北京大学是如何创办的?今天就让我们一起学习第26课:教育文化事业的发展。

二.新课讲授目标导学一:教育、新闻出版业的发展1.教师引导:请同学们阅读教材,说一说中国近代新办的新式学堂有哪些?有何作用?学生回答:学生回答:传播了西方先进的文化知识,培养了一些近代人才,为中国近代教育做出了重要贡献。

2.教师提问:请同学们说一说科举制创立的时间?废除科举制度的时间和影响?学生回答:公元605年,隋炀帝始设进士科,科举制度正式建立。

1905年正式停止科举考试。

科举制的废除以及新式学堂的创办,各级学堂章程的颁布,使得中国近代新式教育逐渐发展起来。

3.教师讲述:报刊是社会信息的重要载体,是一个国家、政府信息的发布平台,是历史发展的晴雨表。

中国近代的报刊是在西方文化传入中国过程中出现的。

4.教师强调:1872年在上海创办的《申报》,是近代中国存在时间最长的中文报纸。

人教版部编历史八年级上册《第26课教育文化事业的发展》教学设计2一. 教材分析本课为部编人教版历史八年级上册第26课《教育文化事业的发展》,主要内容包括:教育改革、科学和教育、大众传媒的发展。

通过本课的学习,学生可以了解到新中国成立后,我国教育、科学和文化事业的发展,以及改革开放以来,我国教育、科学和文化事业的进一步发展。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于教育、科学和文化事业的发展有一定的了解。

但对于一些具体的历史事件和人物,可能还不太熟悉。

因此,在教学过程中,需要引导学生通过自主学习、合作探讨等方式,深入了解教育、科学和文化事业的发展。

三. 教学目标1.知识与技能:了解新中国成立后,我国教育、科学和文化事业的发展,以及改革开放以来,我国教育、科学和文化事业的进一步发展。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国,为祖国的繁荣富强而自豪的情感。

四. 教学重难点1.重点:新中国成立后,我国教育、科学和文化事业的发展,以及改革开放以来,我国教育、科学和文化事业的进一步发展。

2.难点:教育改革的具体措施,以及科学和教育、大众传媒的发展过程。

五. 教学方法1.自主学习:引导学生通过自主学习,掌握教育改革、科学和教育、大众传媒的发展等方面的知识。

2.合作探讨:学生进行合作探讨,深入分析教育、科学和文化事业的发展过程,提高学生的分析问题和解决问题的能力。

3.案例分析:通过分析具体的历史事件和人物,使学生更好地理解教育、科学和文化事业的发展。

六. 教学准备1.教师准备:教师需要提前熟悉教材内容,了解教育改革、科学和教育、大众传媒的发展等方面的知识。

2.学生准备:学生需要预习教材内容,了解教育改革、科学和教育、大众传媒的发展等方面的知识。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式,引导学生回顾上一课的内容,为新课的学习做好铺垫。

第26课教育文化事业的发展❶教学分析➷【教学目标】【重点难点】教学重点:新闻出版业的发展教学难点:新闻出版业的发展;文学艺术的成就❷教学过程➷一、导入新课你还记得我国古代从什么时候开始实行科举制度的吗?旧式学堂和科举制度是否有利于人才的培养?你知道新式学堂在中国是什么时候出现的吗?中国第一所国立的综合性大学是哪所?今天著名的高等学府——北京大学是如何创办的?今天就让我们一起学习第26课:教育文化事业的发展。

二、新课讲授目标导学一:教育、新闻出版业的发展1.教师引导:请同学们阅读教材,说一说中国近代新办的新式学堂有哪些,有何作用。

提示:传播了西方先进的文化知识,培养了一些近代人才,为中国近代教育做出了重要贡献。

2.教师提问:请同学们说一说科举制创立的时间,废除科举制度的时间和影响。

提示:公元605年,隋炀帝始设进士科,科举制度正式建立。

1905年正式停止科举考试。

科举制的废除以及新式学堂的创办,各级学堂章程的颁布,使得中国近代新式教育逐渐发展起来。

3.教师讲述:报刊是社会信息的重要载体,是一个国家、政府信息的发布平台,是历史发展的晴雨表。

中国近代的报刊是在西方文化传入中国过程中出现的。

4.图片展示:5.教师强调:1872年在上海创办的《申报》,是近代中国存在时间最长的中文报纸。

《大公报》《新闻报》《解放日报》是民国时期著名的报纸。

上海的《东方杂志》、陈独秀创办的《新青年》、邹韬奋主办的《生活》周刊,是民国时期影响较大的刊物。

6.教师提问:这些新式报刊有何重要作用?提示:这些新式报刊成为人们了解中国和世界的重要窗口,同时也成为人们针砭时政的喉舌,深刻影响着人们的日常生活。

7.教师提问:中国近代兴起了哪些出版企业?有何作用?提示:主要有商务印书馆;还有中华书局、开明书店、生活书店以及中国共产党在解放区创办的新华书店。

起到了传播西方先进思想和科学文化的作用,保存了大量的中国传统文化,促进了近代教育事业的发展,特别是在知识文化的普及方面发挥了重要作用。

人教版历史八年级上册第26课《教育文化事业的发展》教学设计一. 教材分析人教版历史八年级上册第26课《教育文化事业的发展》主要讲述了新中国成立以来,我国教育、科技、文化事业的发展历程。

本课内容涉及教育改革的推进、科技成就的取得、文化事业的发展等方面,旨在让学生了解和认识我国在教育、科技、文化领域取得的伟大成就,培养学生的民族自豪感和责任感。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对新中国成立以来的历史有一定的了解。

但针对教育、科技、文化事业的发展,学生可能缺乏系统的认识。

因此,在教学过程中,教师需要结合学生的实际情况,用生动形象的语言、具体的事例,引导学生了解和认识我国在教育、科技、文化领域取得的成就。

三. 教学目标1.知识与技能:了解新中国成立以来,我国教育、科技、文化事业的发展历程,掌握相关的历史事实和数据。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、为民族复兴而努力奋斗的情感态度与价值观。

四. 教学重难点1.教学重点:我国教育、科技、文化事业的发展历程及取得的成就。

2.教学难点:教育改革、科技成就和文化事业发展的内在联系,以及背后的原因和意义。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置情境,让学生身临其境地感受教育、科技、文化事业的发展。

2.案例教学法:选取具有代表性的教育、科技、文化事例,进行分析讨论。

3.问题驱动法:引导学生提出问题,自主探究,解决问题。

六. 教学准备1.课件:制作与本课内容相关的课件,包括文字、图片、视频等。

2.教学素材:收集教育、科技、文化领域的相关资料,如报道、论文等。

3.课堂活动:设计符合本课内容的教学活动,如小组讨论、角色扮演等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示新中国成立以来,我国教育、科技、文化事业的发展历程。

引导学生思考:为什么在新中国成立后,我国教育、科技、文化事业能够取得如此大的成就?2.呈现(10分钟)分别介绍我国教育、科技、文化事业的发展情况。

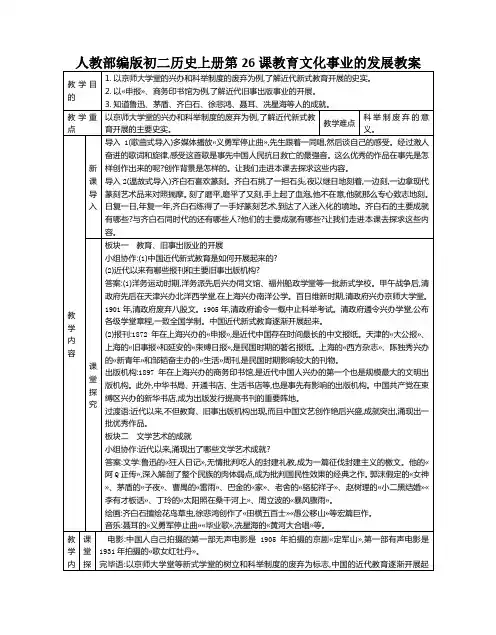

第八单元近代经济、社会生活与教育文化事业的发展第26课教育文化事业的发展【教学目标】1.知识与能力使学生了解新式学堂的出现,同文馆、福州船政学堂、京师大学堂等一批近代新式学校的创办,新式教育体制的拟订及科举制度废除等史实;了解民国时期著名文学艺术家鲁迅、郭沫若、茅盾、曹禺、巴金、老舍、徐悲鸿、聂耳、冼星海及其主要成就;指导学生归纳本课的文艺成就,提高归纳、概括能力;引导学生分析民国时期的时代特征,提高学生分析问题的能力。

2.过程与方法运用多媒体教学手段,编演短剧,创设历史情境,激发学生的学习兴趣,使学生对历史有直观、深刻的印象,从而揭示历史现象的本质;指导学生归纳民国时期的文艺成就,创制表格,使学生对本课知识有清晰的认识,以便从宏观上把握知识。

3.情感态度与价值观使学生认识到教育在一定程度上反映了当时的政治、经济和社会发展水平,教育必须适应社会发展需要并服务于社会,对学生进行唯物史观教育;通过对民国时期文艺作品思想性的分析,培养学生的爱国主义思想,增强学生的社会责任感。

【重点难点】教学重点:科举制度的废除;《申报》、商务印书馆等出版业典型代表概况;近代的文艺成就。

教学难点:理解文艺作品的艺术成就。

【新课导入】组织学生回顾上节课的相关内容。

上节课我们学习到西方列强的侵略客观上也促进了我国社会生活的变化,我国的交通、生活习俗等发生了一系列的变化。

那么,还有哪些方面在外来冲击下发生了具体的变化呢?今天我们就共同来学习第26课的相关内容。

一、教育、新闻出版业的发展教师展示以下图片:提出问题:这两幅图片反映的是什么地方?它的前身是什么?学生回答上述问题后,教师给出答案:北京大学。

京师大学堂是近代中国第一所国家建立的高等学府,也是戊戌变法留下的重要成果。

教师质疑:洋务运动以来,中国有识之士为什么创办新式学堂,它新在哪里?学生短暂交流后,以模拟采访形式分角色表演短剧《蔡元培访谈》。

学生表演后,教师根据具体情况进行评价。

第26课教育文化事业的发展一、教学目标知识与能力:知道京师大学堂、《申报》、商务印书馆的兴起与发展;了解鲁迅、茅盾、齐白石、徐悲鸿、聂耳、冼星海等人的成就。

过程与方法:通过对清末民初教育与文化事业情况的学习,了解中国近代教育与传媒事业正在跟随世界潮流前进和发展,认识到教育改革的必然性,建立大众传播媒体的重要性以及积极影响,从中感受创办者的开拓敬业和献身精神。

情感、态度与价值观:通过对民国时期文艺作品思想性的分析,增强爱国主思想二、教学重难点:重点:京师大学堂、《申报》、商务印书馆。

难点:民国时期文艺作品反映出的时代精神。

三、教学方法:多媒体教学法、小组合作学习、讲授法四、讲授新课(一)、导入新课:图片中展示的是1898年戊戌变法期间创办的京师大学堂的牌匾。

京师大学堂是中国近代最早的大学,是当时全国最高的学府,也是当时全国的最高教育行政机关。

1912年,京师大学堂改名为北京大学。

北大是中国“新文化运动”与“五四运动”的发祥地,也是多种政治思潮和社会理想在中国的最早传播地,享有极高的声誉和重要的地位。

北京大学也是亚洲最重要的大学之一。

那么,它的创办在中国教育史上有什么重要意义?这一时期的教育文化事业的发展情况又是怎样的?(二)、讲授新课一、教育、新闻出版业的发展1.教育鸦片战争以后,西方先进的科技文化大量涌入中国。

有识之士逐渐认识到传统教育与科举制度的危害,于是提出了进行育变革、废除科举制度的强烈要求。

这一时期出现过哪些新式学堂?洋务运动时期,洋务派先后兴办了京师同文馆、福州船政学堂等一批新式学校。

甲午战争后,清政府先后在天津创办北洋西学堂,在上海创办南洋公学。

百日维新期间,清政府又决定创办京师大学堂。

你知道这一时期为什么要创办这么多的新式学堂吗?为了培养洋务人才和维新人才,适应形势发展的需要。

同学们,你们知道清政府通过什么选拔人才吗?科举考试:师:清朝沿用明朝的教育制度,学校以四书五经为主要教材,国家通过科举考试选拔人才,这样培养的人才,越来越不适应近代中国的需要。

第八单元近代经济、社会生活与教育文化事业的发展第26课教育文化事业的发展1.了解近代新式教育发展的主要史实。

2.以《申报》、商务印书馆等为例,了解大众传媒对近代社会生活的影响。

3.知道鲁迅、齐白石、徐悲鸿、聂耳和冼星海等人的主要成就。

4.通过分析文艺作品的背景和内容,提高鉴赏文艺作品的能力。

晚清政府的教育改革和民国时期进步的文艺家;《申报》、商务印书馆等对近代生活的影响。

如何结合历史背景正确理解作品的主题教师:同学们,每当升旗仪式上五星红旗冉冉升起的时候,总是伴随着那嘹亮的国歌声。

(播放《义勇军进行曲》)虽说只有短短的46秒,但是60多年来它却一直鼓舞着广大的中华儿女。

大家知道国歌的曲作者是谁吗?学生:聂耳。

教师:20世纪三四十年代,中华民族处于危亡关头,著名的音乐家聂耳投身于抗日救亡运动的洪流中,以其卓越的音乐才能,创作了《义勇军进行曲》,这首歌极大地激发了中华民族的抗战意志。

1949年新中国成立时,中国人民政治协商会议第一次会议决定以《义勇军进行曲》为代国歌。

1982年,第五届全国人民代表大会第五次会议正式将其定为国歌。

那么,与聂耳同时代的文学家、艺术家还有哪些?他们在近代中国为了国家的独立富强曾作过哪些努力?我们应如何理解他们的作品的内涵?这一节课,我们就来学习具体内容。

知识点1 教育、新闻出版业的发展1.近代教育的发展学生:(阅读教材第125页新式学堂的兴办)教师:(归纳,出示表格)多媒体呈现:我们所知道的最早的考试制度,是中国所采用的选举制度,及其定期举行的考试。

——《英国大百科全书》此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌。

——严复对废科举的评价教师:“最早的考试制度”源于我国哪个朝代?它是什么制度?学生抢答:隋朝;科举制。

教师:你怎样理解废科举是中国历史上的一件大事?学生:它的废除,结束了我国持续一千多年通过考试选拔人才的制度;废科举、兴学堂,有利于各方面人才的培养;课程设置、教育管理有了本质的不同。