切口分级及切口愈合等级基本知识

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:2

切口愈合情况分类与分级

来源:外科学第九版:

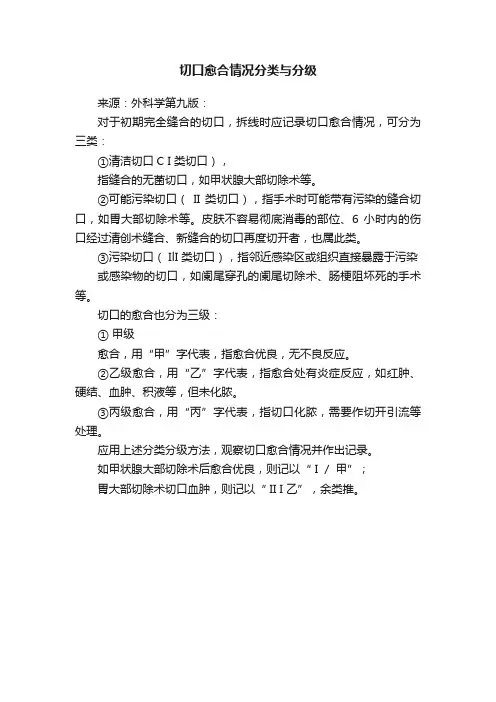

对于初期完全缝合的切口,拆线时应记录切口愈合情况,可分为三类:

①清洁切口C I 类切口),

指缝合的无菌切口,如甲状腺大部切除术等。

②可能污染切口(II 类切口),指手术时可能带有污染的缝合切口,如胃大部切除术等。

皮肤不容易彻底消毒的部位、6 小时内的伤口经过清创术缝合、新缝合的切口再度切开者,也属此类。

③污染切口( IlI 类切口),指邻近感染区或组织直接暴露于污染

或感染物的切口,如阑尾穿孔的阑尾切除术、肠梗阻坏死的手术等。

切口的愈合也分为三级:

① 甲级

愈合,用“甲”字代表,指愈合优良,无不良反应。

②乙级愈合,用“乙”字代表,指愈合处有炎症反应,如红肿、硬结、血肿、积液等,但未化脓。

③丙级愈合,用“丙”字代表,指切口化脓,需要作切开引流等处理。

应用上述分类分级方法,观察切口愈合情况并作出记录。

如甲状腺大部切除术后愈合优良,则记以“ I /甲”;

胃大部切除术切口血肿,则记以“ II I 乙”,余类推。

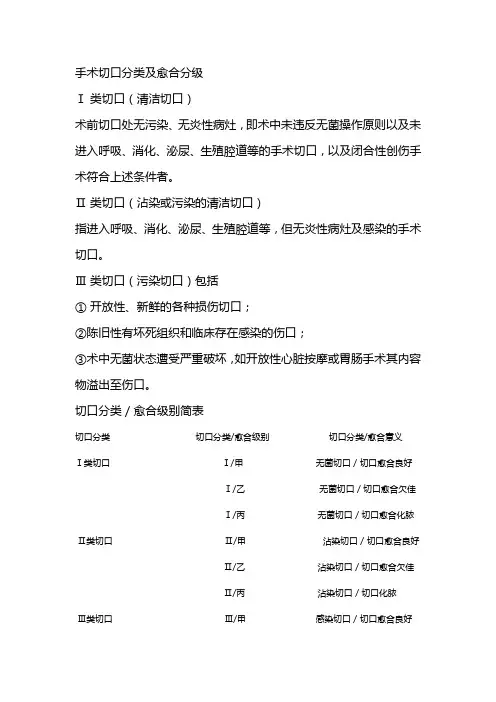

手术切口分类及愈合分级Ⅰ类切口(清洁切口)术前切口处无污染、无炎性病灶,即术中未违反无菌操作原则以及未进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等的手术切口,以及闭合性创伤手术符合上述条件者。

Ⅱ类切口(沾染或污染的清洁切口)指进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等,但无炎性病灶及感染的手术切口。

Ⅲ类切口(污染切口)包括①开放性、新鲜的各种损伤切口;②陈旧性有坏死组织和临床存在感染的伤口;③术中无菌状态遭受严重破坏,如开放性心脏按摩或胃肠手术其内容物溢出至伤口。

切口分类 / 愈合级别简表切口分类切口分类/愈合级别切口分类/愈合意义Ⅰ类切口Ⅰ/甲无菌切口 / 切口愈合良好Ⅰ/乙无菌切口 / 切口愈合欠佳Ⅰ/丙无菌切口 / 切口愈合化脓Ⅱ类切口Ⅱ/甲沾染切口 / 切口愈合良好Ⅱ/乙沾染切口 / 切口愈合欠佳Ⅱ/丙沾染切口 / 切口化脓Ⅲ类切口Ⅲ/甲感染切口 / 切口愈合良好Ⅲ/乙感染切口 / 切口愈合欠佳Ⅲ/丙感染切口 / 切口化脓正确掌握手术切口分类及愈合等级鉴定原则手术切口分类及愈合等级是评价手术质量的客观指标,因此要按统一标准予以鉴定,但在实际工作中很多医师对切口分类及愈合等级标准掌握不好,影响了无菌切口甲级愈合率、手术感染率、院内感染率等医疗指标的准确统计。

现参考手术切口分类及愈合等级鉴定中容易发生的问题及对策进行讨论。

一、手术切口分类界定中容易出现的问题1 把Ⅰ类无菌切口计为Ⅱ类可能污染切口。

例如:把单纯甲状腺切除,乳腺部分切除,内眼手术,单纯疝气修补术,非创伤性颅脑手术等计为Ⅱ类可能污染切口。

这些手术一般都做好充分术前准备,且从临床上看也符合无菌要求,应计为Ⅰ类无菌切口。

2 把Ⅱ类可能污染切口计为Ⅰ类无菌切口。

比如把胃次全切除术,阑尾单纯切除术,全宫切除术,输尿管切开取石等手术计为Ⅰ类无菌切口,这些手术必须切开或离断与体表相通并有污染可能的空腔脏器,应计为Ⅱ类可能污染切口。

另外,皮肤灭菌不易彻底的如开放性外伤手术、外阴手术以及泌尿系统手术均不属无菌切口,应计为Ⅱ类可能污染切口。

切口愈合等级分类标准切口愈合等级分类标准是指根据切口愈合状态对切口进行分级,以便评估切口愈合的质量和进展情况。

切口是在外科手术或外伤处理中切开组织形成的伤口,愈合状况的好坏直接关系到手术的成功与否以及术后并发症的发生率。

切口愈合等级分类标准主要用于临床实践中,有助于医务人员进行术后护理和遥控术后纱布的使用等。

下面我们将详细介绍切口愈合等级分类标准,并分析其特点和临床价值。

1.一级切口愈合:切口周围无明显红肿、渗液等感染征象,切口边缘对齐,愈合良好,无表面层完全暴露。

这种切口愈合等级通常出现在非传染性手术中,如皮肤切除、乳腺切除等。

它表示切口已经愈合完成,患者不需要额外的护理措施。

2.二级切口愈合:切口周围有轻微红肿、渗液等感染征象,但无明显组织脓肿。

切口边缘对齐,但表面层有局部缺损或暴露。

这种切口愈合等级通常出现在不清洗脏器的手术中,如胆囊切除、疝修补等。

患者需要定期更换切口敷料,并密切注意切口是否有感染征象。

3.三级切口愈合:切口周围有明显红肿、渗液等感染征象,且有组织脓肿。

切口边缘未对齐,有缺损或暴露。

这种切口愈合等级通常出现在急病和感染性手术中,如阑尾切除、脓肿引流等。

患者需要密切观察切口愈合情况,佩戴干净的手套进行护理和处理感染。

4.四级切口愈合:切口周围有明显的感染征象,且存在明显的组织坏死和广泛分离。

切口未对齐,有大量暴露的组织或脓肿。

这种切口愈合等级通常出现在创伤、癌症切除术等复杂手术中。

患者需要进行切口的局部清创和引流治疗,以防止感染进一步扩散。

1.明确:切口愈合等级分类标准对切口愈合情况进行了明确的划分,有助于医务人员对切口情况进行准确评估和判断。

2.客观性:切口愈合等级分类标准是客观的评估标准,不受主观因素的影响,有利于医务人员之间的沟通和交流。

3.实用性:切口愈合等级分类标准可以指导临床手术中的护理及后期的护理,有助于提高切口愈合的质量和减少并发症的发生。

4.适用性:切口愈合等级分类标准适用于各种不同类型的手术切口,包括皮肤切口、腹腔切口、创伤切口等,且对不同人群的切口愈合状态都有适用性。

手术切口分类与伤口愈合分级手术切口分类与伤口愈合分级是在医学领域中对手术切口分类及伤口愈合情况进行评估和记录的一种方法。

它在手术过程中起到了重要的指导作用,能够帮助医生评估手术切口的风险,以及及时发现和处理伤口愈合不良的情况。

下面将对手术切口分类和伤口愈合分级进行详细介绍。

一、手术切口分类手术切口分类是根据手术切口的性质和位置等因素进行分类,以便医生能够更好地评估切口的风险,并作出相应的处理。

根据国际切口分级系统,手术切口可以分为以下四类:1. I类切口:正常手术过程中经过皮肤和黏膜的切口,没有感染风险。

例如常见的阑尾切口。

2. II类切口:正常手术过程中经过非感染性脏器(如肺、肝、胆囊等)的切口,有一定感染风险。

例如胆囊切口。

3. III类切口:感染性部位的手术切口,有较大感染风险。

例如胃肠道手术切口。

4. IV类切口:有明显感染、脏污或败血症等情况的手术切口,感染风险最高。

例如感染性疾病引起的创伤切口。

二、伤口愈合分级伤口愈合分级是对手术切口的愈合情况进行评估和记录,以便医生能够及时发现和处理愈合不良的情况。

根据伤口愈合情况,一般分为以下四个等级:1. I级愈合:伤口组织完全愈合,无感染、红肿等症状,没有渗液或分泌物。

创口愈合线整齐,没有过度张力或瘢痕形成。

2. II级愈合:伤口表面有较小的切口裂缝,创口边缘有轻度红肿,伤口底部有轻度渗出。

创伤面愈合时间较长,但无感染迹象。

3. III级愈合:伤口存在明显切口裂缝,创口边缘红肿明显,伤口底部有渗出液。

有轻度感染迹象,但未导致严重并发症。

4. IV级愈合:伤口未愈合或愈合不良,创口裂缝严重,有感染迹象,严重红肿、疼痛,并有渗液或分泌物。

可能伴随有严重的并发症,如化脓性感染或死亡组织形成等。

伤口愈合分级的评估可以帮助医生及时发现伤口愈合不良的情况,并采取相应的治疗措施,以防止并发症的发生。

结语手术切口分类与伤口愈合分级在医学实践中被广泛应用,对于准确评估手术切口的风险和判断伤口愈合情况至关重要。

切口的分类及切口愈合的分级

切口是外科手术过程中切开皮肤及其他组织的切口,根据其位置和性质的不同,可以分为以下几类切口:

1. 中线切口:切口位于腹部的正中线,常用于腹腔手术,如腹腔镜手术和腹部开放手术。

2. 斜切口:切口呈斜线,用于手术需要更好的暴露操作区域,常见于乳房手术和颈部手术。

3. 水平切口:切口位于水平方向,通常用于胸腔手术和腰椎手术。

4. 曲线切口:切口呈弧形,常用于瘢痕修复手术,如妇科手术中的剖宫产手术。

切口愈合按照愈合情况的好坏可以分为以下几个分级:

1. 一级愈合:

切口两边的组织紧密拢合,愈合迅速,切口周围皮肤没有明显红肿和渗液,切口边缘无组织溢出。

这是最理想的愈合情况。

2. 二级愈合:

切口愈合过程中有一定程度的创面感染或分离,切口周围可能出现轻度红肿和渗液,这种情况下创面愈合速度较慢,可能需要额外的处理和照顾。

3. 三级愈合:

切口较大,愈合过程中出现了创面感染或坏死的情况,需要清创、换药等治疗措施。

切口的愈合速度较慢,可能需要延长康复时间。

切口的分类及愈合情况的分级,有助于医务人员了解和评估切口手术的情况,以便采取相应的处理和护理措施,确保切口的良好愈合。

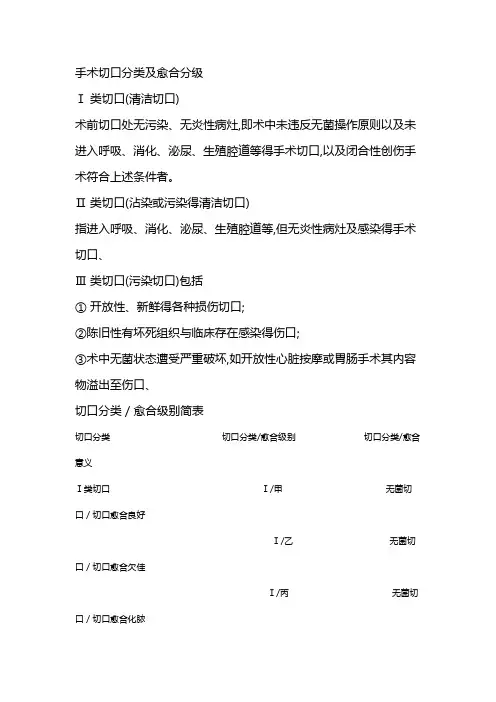

手术切口分类及愈合等级手术切口分类及愈合分级Ⅰ类切口(清洁切口)术前切口处无污染、无炎性病灶,即术中未违反无菌操作原则以及未进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等的手术切口,以及闭合性创伤手术符合上述条件者。

Ⅱ类切口(沾染或污染的清洁切口)指进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等,但无炎性病灶及感染的手术切口。

Ⅲ类切口(污染切口)包括①开放性、新鲜的各种损伤切口;②陈旧性有坏死组织和临床存在感染的伤口;③术中无菌状态遭受严重破坏,如开放性心脏按摩或胃肠手术其内容物溢出至伤口。

切口分类 / 愈合级别简表切口分类切口分类/愈合级别切口分类/愈合意义Ⅰ类切口Ⅰ/甲无菌切口 / 切口愈合良好Ⅰ/乙无菌切口 / 切口愈合欠佳Ⅰ/丙无菌切口 / 切口愈合化脓Ⅱ类切口Ⅱ/甲沾染切口 / 切口愈合良好Ⅱ/乙沾染切口 / 切口愈合欠佳Ⅱ/丙沾染切口 / 切口化脓Ⅲ类切口Ⅲ/甲感染切口 / 切口愈合良好Ⅲ/乙感染切口 / 切口愈合欠佳Ⅲ/丙感染切口 / 切口化脓正确掌握手术切口分类及愈合等级鉴定原则手术切口分类及愈合等级是评价手术质量的客观指标,因此要按统一标准予以鉴定,但在实际工作中很多医师对切口分类及愈合等级标准掌握不好,影响了无菌切口甲级愈合率、手术感染率、院内感染率等医疗指标的准确统计。

现参考手术切口分类及愈合等级鉴定中容易发生的问题及对策进行讨论。

一、手术切口分类界定中容易出现的问题1 把Ⅰ类无菌切口计为Ⅱ类可能污染切口。

例如:把单纯甲状腺切除,乳腺部分切除,内眼手术,单纯疝气修补术,非创伤性颅脑手术等计为Ⅱ类可能污染切口。

这些手术一般都做好充分术前准备,且从临床上看也符合无菌要求,应计为Ⅰ类无菌切口。

2 把Ⅱ类可能污染切口计为Ⅰ类无菌切口。

比如把胃次全切除术,阑尾单纯切除术,全宫切除术,输尿管切开取石等手术计为Ⅰ类无菌切口,这些手术必须切开或离断与体表相通并有污染可能的空腔脏器,应计为Ⅱ类可能污染切口。

另外,皮肤灭菌不易彻底的如开放性外伤手术、外阴手术以及泌尿系统手术均不属无菌切口,应计为Ⅱ类可能污染切口。

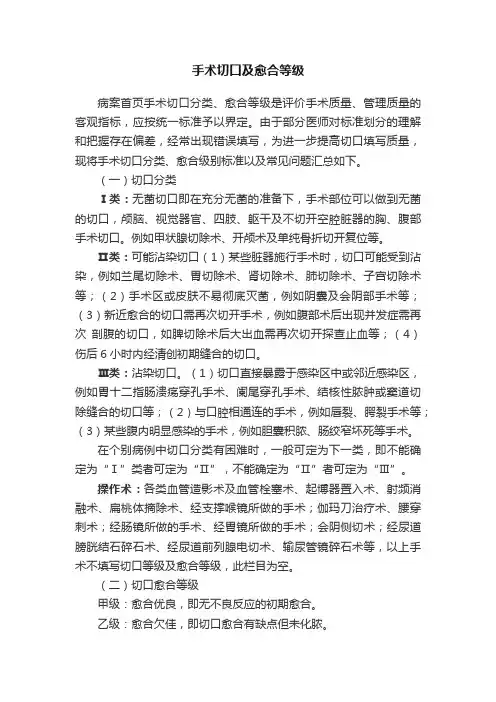

手术切口及愈合等级病案首页手术切口分类、愈合等级是评价手术质量、管理质量的客观指标,应按统一标准予以界定。

由于部分医师对标准划分的理解和把握存在偏差,经常出现错误填写,为进一步提高切口填写质量,现将手术切口分类、愈合级别标准以及常见问题汇总如下。

(一)切口分类Ⅰ类:无菌切口即在充分无菌的准备下,手术部位可以做到无菌的切口,颅脑、视觉器官、四肢、躯干及不切开空腔脏器的胸、腹部手术切口。

例如甲状腺切除术、开颅术及单纯骨折切开复位等。

Ⅱ类:可能沾染切口(1)某些脏器施行手术时,切口可能受到沾染,例如兰尾切除术、胃切除术、肾切除术、肺切除术、子宫切除术等;(2)手术区或皮肤不易彻底灭菌,例如阴囊及会阴部手术等;(3)新近愈合的切口需再次切开手术,例如腹部术后出现并发症需再次剖腹的切口,如脾切除术后大出血需再次切开探查止血等;(4)伤后6小时内经清创初期缝合的切口。

Ⅲ类:沾染切口。

(1)切口直接暴露于感染区中或邻近感染区,例如胃十二指肠溃疡穿孔手术、阑尾穿孔手术、结核性脓肿或窦道切除缝合的切口等;(2)与口腔相通连的手术,例如唇裂、腭裂手术等;(3)某些腹内明显感染的手术,例如胆囊积脓、肠绞窄坏死等手术。

在个别病例中切口分类有困难时,一般可定为下一类,即不能确定为“Ⅰ”类者可定为“Ⅱ”,不能确定为“Ⅱ”者可定为“Ⅲ”。

操作术:各类血管造影术及血管栓塞术、起博器置入术、射频消融术、扁桃体摘除术、经支撑喉镜所做的手术;伽玛刀治疗术、腰穿刺术;经肠镜所做的手术、经胃镜所做的手术;会阴侧切术;经尿道膀胱结石碎石术、经尿道前列腺电切术、输尿管镜碎石术等,以上手术不填写切口等级及愈合等级,此栏目为空。

(二)切口愈合等级甲级:愈合优良,即无不良反应的初期愈合。

乙级:愈合欠佳,即切口愈合有缺点但未化脓。

丙级:切口化脓,并因化脓需将切口敞开或切开引流者。

(三)手术切口分类界定中容易发生的问题1、将Ⅲ类切口填写为Ⅱ类切口:如十二指肠溃疡穿孔术、化脓性阑尾炎穿孔术、窦道切开缝合术。

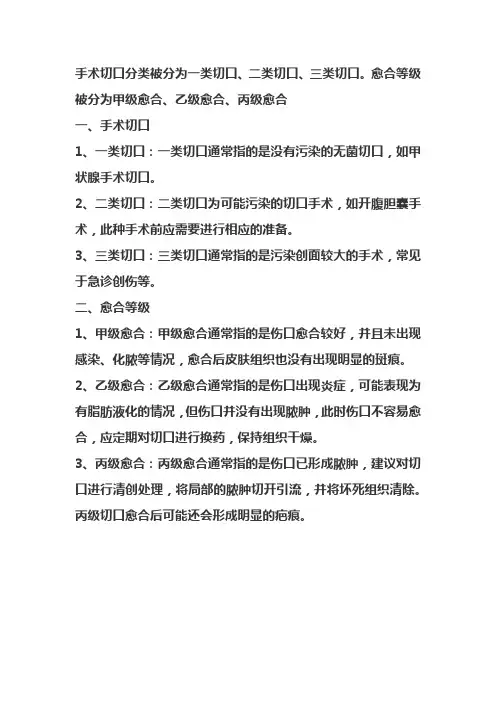

手术切口分类被分为一类切口、二类切口、三类切口。

愈合等级被分为甲级愈合、乙级愈合、丙级愈合

一、手术切口

1、一类切口:一类切口通常指的是没有污染的无菌切口,如甲状腺手术切口。

2、二类切口:二类切口为可能污染的切口手术,如开腹胆囊手术,此种手术前应需要进行相应的准备。

3、三类切口:三类切口通常指的是污染创面较大的手术,常见于急诊创伤等。

二、愈合等级

1、甲级愈合:甲级愈合通常指的是伤口愈合较好,并且未出现感染、化脓等情况,愈合后皮肤组织也没有出现明显的斑痕。

2、乙级愈合:乙级愈合通常指的是伤口出现炎症,可能表现为有脂肪液化的情况,但伤口并没有出现脓肿,此时伤口不容易愈合,应定期对切口进行换药,保持组织干燥。

3、丙级愈合:丙级愈合通常指的是伤口已形成脓肿,建议对切口进行清创处理,将局部的脓肿切开引流,并将坏死组织清除。

丙级切口愈合后可能还会形成明显的疤痕。

切口分级标准甲乙丙

切口愈合等级分为甲、乙、丙三种:

1、甲级愈合:说明伤口愈合良好,没有任何的炎症或化脓反应;

2、乙级愈合:在伤口愈合过程中出现比较轻微的炎症反应,通过抗炎等治疗,伤口达到了正常愈合要求;

3、丙级愈合:一般是局部出现了比较明显的化脓、局部坏死等,只有切开引流甚至放置引流等,将脓性分泌物予以排空,控制感染,伤口才会逐渐愈合。

伤口愈合的等级大多和伤口的污染程度,以及手术的操作方式有密切关系,一般来说,用手术刀切开的伤口大多数是一级伤口,也就是清洁伤口,尤其是甲状腺、乳腺等肿物的切口,一级切口大多会达到甲级愈合。

日常生活中出现的开放性损伤,比如皮肤的擦伤或被菜刀等刀具切伤的伤口,便属于二级伤口,局部受到了污染,经过比较好的清创操作,这些二级伤口仍然可以达到甲级愈合。

但是如果伤口已经化脓,只有经过比较好的局部清创,以及配合应用抗生素,才能逐步达到丙级愈合。

手术切口分类及愈合分级Ⅰ类切口(清洁切口)术前切口处无污染、无炎性病灶,即术中未违反无菌操作原则以及未进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等得手术切口,以及闭合性创伤手术符合上述条件者。

Ⅱ类切口(沾染或污染得清洁切口)指进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等,但无炎性病灶及感染得手术切口、Ⅲ类切口(污染切口)包括①开放性、新鲜得各种损伤切口;②陈旧性有坏死组织与临床存在感染得伤口;③术中无菌状态遭受严重破坏,如开放性心脏按摩或胃肠手术其内容物溢出至伤口、切口分类 / 愈合级别简表切口分类切口分类/愈合级别切口分类/愈合意义Ⅰ类切口Ⅰ/甲无菌切口 / 切口愈合良好Ⅰ/乙无菌切口 / 切口愈合欠佳Ⅰ/丙无菌切口 / 切口愈合化脓Ⅱ类切口Ⅱ/甲沾染切口 / 切口愈合良好Ⅱ/乙沾染切口 / 切口愈合欠佳Ⅱ/丙沾染切口 / 切口化脓Ⅲ类切口Ⅲ/甲感染切口 / 切口愈合良好Ⅲ/乙感染切口 / 切口愈合欠佳Ⅲ/丙感染切口/切口化脓正确掌握手术切口分类及愈合等级鉴定原则手术切口分类及愈合等级就是评价手术质量得客观指标,因此要按统一标准予以鉴定,但在实际工作中很多医师对切口分类及愈合等级标准掌握不好,影响了无菌切口甲级愈合率、手术感染率、院内感染率等医疗指标得准确统计。

现参考手术切口分类及愈合等级鉴定中容易发生得问题及对策进行讨论、一、手术切口分类界定中容易出现得问题1 把Ⅰ类无菌切口计为Ⅱ类可能污染切口。

例如:把单纯甲状腺切除,乳腺部分切除,内眼手术,单纯疝气修补术,非创伤性颅脑手术等计为Ⅱ类可能污染切口。

这些手术一般都做好充分术前准备,且从临床上瞧也符合无菌要求,应计为Ⅰ类无菌切口。

2 把Ⅱ类可能污染切口计为Ⅰ类无菌切口。

比如把胃次全切除术,阑尾单纯切除术,全宫切除术,输尿管切开取石等手术计为Ⅰ类无菌切口,这些手术必须切开或离断与体表相通并有污染可能得空腔脏器,应计为Ⅱ类可能污染切口。

另外,皮肤灭菌不易彻底得如开放性外伤手术、外阴手术以及泌尿系统手术均不属无菌切口,应计为Ⅱ类可能污染切口、如睾丸鞘膜翻转术,会阴侧切术等。

切口分级及切口愈合等级基本知识(总2页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--切口分级及切口愈合等级基本知识一、切口等级与预防使用抗菌药物:(一) 0类切口:指经人体自然腔道的手术以及经皮镜手术,如:经胃腹腔镜手术、经脐单孔腹腔镜手术、各类血管造影、栓塞术、心脏起搏器植入术、射频消融术以及各类穿刺术,如腰椎穿刺术、淋巴活检等。

(二)Ⅰ类切口(清洁手术):手术野为人体无菌部位,局部无炎症、无损伤,也不涉及呼吸道、消化道、泌尿生殖等人体与外界相通的器官。

手术野无污染,通常不需预防用抗菌药物,仅在下列情况时可考虑预防用药:(1)手术范围大、时间长、污染机会增加;(2)手术涉及重要脏器,一旦发生感染将造成严重后果,如头颅手术、心脏手术、眼内手术等;(3)异物植入手术,如人工新瓣膜植入、永久性心脏起搏器放置、人工关节置换等;(4)高龄或免疫缺陷者等高危人群。

(三)Ⅱ类切口(清洁-污染手术):上、下呼吸道、上、下消化道、泌尿生殖道手术,或经以上器官的手术,如经口咽部大手术、经阴道子宫切除术、经直肠前列腺手术,以及开放性骨折或创伤手术。

由于手术部位存在大量人体寄殖菌群,手术时可能污染手术野引致感染,故此类手术需预防用抗菌药物。

(四)Ⅲ类切口(污染手术):由于胃肠道、尿路、胆道体液大量溢出或开放性创伤未经扩创等已造成手术野严重污染的手术。

此类手术需预防用抗菌药物。

二、切口愈合类别:(一)甲类:切口愈合良好。

(二)乙类:切口愈合欠佳。

(三)丙类:切口化脓。

(四)其他:指出院时切口未达到拆线时间,切口未拆线或无需拆线,愈合情况尚未明确的状态。

三、切口等级和愈合类别按以下要求填写:。

手术切口分类及愈合分级Ⅰ类切口(清洁切口)术前切口处无污染、无炎性病灶,即术中未违反无菌操作原则以及未进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等的手术切口,以及闭合性创伤手术符合上述条件者。

......Ⅱ类切口(沾染或污染的清洁切口)指进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等,但无炎性病灶及感染的手术切口。

Ⅲ类切口(污染切口)包括①开放性、新鲜的各种损伤切口;②陈旧性有坏死组织和临床存在感染的伤口;③术中无菌状态遭受严重破坏,如开放性心脏按摩或胃肠手术其内容物溢出至伤口。

切口分类/ 愈合级别简表切口分类切口分类/愈合级别切口分类/愈合意义......Ⅰ类切口Ⅰ/甲无菌切口/ 切口愈合良好......Ⅰ/乙无菌切口/ 切口愈合欠佳Ⅰ/丙无菌切口/ 切口愈合化脓Ⅱ类切口Ⅱ/甲沾染切口/ 切口愈合良好......Ⅱ/乙沾染切口/ 切口愈合欠佳Ⅱ/丙沾染切口/ 切口化脓Ⅲ类切口Ⅲ/甲感染切口/ 切口愈合良好......Ⅲ/乙感染切口/ 切口愈合欠佳Ⅲ/丙感染切口/ 切口化脓正确掌握手术切口分类及愈合等级鉴定原则手术切口分类及愈合等级是评价手术质量的客观指标,因此要按统一标准予以鉴定,但在实际工作中很多医师对切口分类及愈合等级标准掌握不好,影响了无菌切口甲级愈合率、手术感染率、院内感染率等医疗指标的准确统计。

现参考手术切口分类及愈合等级鉴定中容易发生的问题及对策进行讨论。

......一、手术切口分类界定中容易出现的问题1 把Ⅰ类无菌切口计为Ⅱ类可能污染切口。

例如:把单纯甲状腺切除,乳腺部分切除,内眼手术,单纯疝气修补术,非创伤性颅脑手术等计为Ⅱ类可能污染切口。

这些手术一般都做好充分术前准备,且从临床上看也符合无菌要求,应计为Ⅰ类无菌切口。

......2 把Ⅱ类可能污染切口计为Ⅰ类无菌切口。

比如把胃次全切除术,阑尾单纯切除术,全宫切除术,输尿管切开取石等手术计为Ⅰ类无菌切口,这些手术必须切开或离断与体表相通并有污染可能的空腔脏器,应计为Ⅱ类可能污染切口。

手术切口分类及愈合分级(一)Ⅰ类切口(清洁切口)术前切口处无污染、无炎性病灶,即术中未违反无菌操作原则以及未进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等的手术切口,以及闭合性创伤手术符合上述条件者。

Ⅱ类切口(沾染或污染的清洁切口)指进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等,但无炎性病灶及感染的手术切口。

Ⅲ类切口(污染切口)包括①开放性、新鲜的各种损伤切口;②陈旧性有坏死组织和临床存在感染的伤口;③术中无菌状态遭受严重破坏,如开放性心脏按摩或胃肠手术其内容物溢出至伤口。

切口分类 / 愈合级别简表切口分类切口分类/愈合级别切口分类/愈合意义Ⅰ类切口Ⅰ/甲无菌切口 / 切口愈合良好Ⅰ/乙无菌切口 / 切口愈合欠佳Ⅰ/丙无菌切口 / 切口愈合化脓Ⅱ类切口Ⅱ/甲沾染切口 / 切口愈合良好Ⅱ/乙沾染切口 / 切口愈合欠佳Ⅱ/丙沾染切口 / 切口化脓Ⅲ类切口Ⅲ/甲感染切口 / 切口愈合良好Ⅲ/乙感染切口 / 切口愈合欠佳Ⅲ/丙感染切口 / 切口化脓正确掌握手术切口分类及愈合等级鉴定原则手术切口分类及愈合等级是评价手术质量的客观指标,因此要按统一予以鉴定,但在实际工作中很多医师对切口分类及愈合等级掌握不好,影响了无菌切口甲级愈合率、手术感染率、院内感染率等医疗指标的准确统计。

现参考手术切口分类及愈合等级鉴定中容易发生的问题及对策进行讨论。

一、手术切口分类界定中容易出现的问题1 把Ⅰ类无菌切口计为Ⅱ类可能污染切口。

例如:把单纯甲状腺切除,乳腺部分切除,内眼手术,单纯疝气修补术,非创伤性颅脑手术等计为Ⅱ类可能污染切口。

这些手术一般都做好充分术前准备,且从临床上看也符合无菌要求,应计为Ⅰ类无菌切口。

2 把Ⅱ类可能污染切口计为Ⅰ类无菌切口。

比如把胃次全切除术,阑尾单纯切除术,全宫切除术,输尿管切开取石等手术计为Ⅰ类无菌切口,这些手术必须切开或离断与体表相通并有污染可能的空腔脏器,应计为Ⅱ类可能污染切口。

另外,皮肤灭菌不易彻底的如开放性外伤手术、外阴手术以及泌尿系统手术均不属无菌切口,应计为Ⅱ类可能污染切口。

手术切口分类及愈合分级之迟辟智美创作Ⅰ类切口(清洁切口)术前切口处无污染、无炎性病灶,即术中未违反无菌把持原则以及未进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等的手术切口,以及闭合性创伤手术符合上述条件者.Ⅱ类切口(沾染或污染的清洁切口)指进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等,但无炎性病灶及感染的手术切口.Ⅲ类切口(污染切口)包括①开放性、新鲜的各种损伤切口;②陈腐性有坏死组织和临床存在感染的伤口;③术中无菌状态遭受严重破坏,如开放性心脏推拿或胃肠手术其内容物溢出至伤口.切口分类 / 愈合级别简表切口分类切口分类/愈合级别切口分类/愈合意义Ⅰ类切口Ⅰ/甲无菌切口 / 切口愈合良好Ⅰ/乙无菌切口 / 切口愈合欠佳Ⅰ/丙无菌切口 / 切口愈合化脓Ⅱ类切口Ⅱ/甲沾染切口 / 切口愈合良好Ⅱ/乙沾染切口 / 切口愈合欠佳Ⅱ/丙沾染切口 / 切口化脓Ⅲ类切口Ⅲ/甲感染切口 / 切口愈合良好Ⅲ/乙感染切口 / 切口愈合欠佳Ⅲ/丙感染切口 / 切口化脓正确掌握手术切口分类及愈合品级鉴定原则手术切口分类及愈合品级是评价手术质量的客观指标,因此要按统一标准予以鉴定,但在实际工作中很多医师对切口分类及愈合品级标准掌握欠好,影响了无菌切口甲级愈合率、手术感染率、院内感染率等医疗指标的准确统计.现参考手术切口分类及愈合品级鉴定中容易发生的问题及对策进行讨论.一、手术切口分类界定中容易呈现的问题1 把Ⅰ类无菌切口计为Ⅱ类可能污染切口.例如:把纯真甲状腺切除,乳腺部份切除,内眼手术,纯真疝气修补术,非创伤性颅脑手术等计为Ⅱ类可能污染切口.这些手术一般都做好充沛术前准备,且从临床上看也符合无菌要求,应计为Ⅰ类无菌切口.2 把Ⅱ类可能污染切口计为Ⅰ类无菌切口.比如把胃次全切除术,阑尾纯真切除术,全宫切除术,输尿管切开取石等手术计为Ⅰ类无菌切口,这些手术必需切开或离断与体表相通并有污染可能的空腔脏器,应计为Ⅱ类可能污染切口. 另外,皮肤灭菌不容易完全的如开放性外伤手术、外阴手术以及泌尿系统手术均不属无菌切口,应计为Ⅱ类可能污染切口.如睾丸鞘膜翻转术,会阴侧切术等.3 Ⅲ类污染切口计为Ⅱ类可能污染切口.如急性化脓性阑尾炎合并穿孔手术,糖尿病足病(足坏疽)行足趾切除手术,十二指肠溃疡并穿孔手术等,这些手术分歧于纯真的空腔脏器的手术,其切口直接流露在感染物中或邻近感染区,故计为Ⅱ类可能污染切口显然分歧毛病.二、不属统计范围内手术切口切口愈合统计只限于早期完全缝合的切口.部份缝合切口、片状植皮的创面以及引流超越48小时以上的切口,都不在统计范围内.如鼻息肉摘除术、扁桃体剥离术(挤切术)、鼻中隔粘膜下矫正术、宫颈息肉摘除术、年夜面积烧伤清创术、脸板腺囊肿刮除术、各类切开引流术等均不属统计范围.对这些手术切口,概念明确,相对容易掌握,但有一些切口则要根据情况具体分析.如某病例,病案首页记载手术名称是双乳腺癌根治术,切口分类Ⅰ类.仅从病案首页看切口分类是正确的,但查阅病案有记载:“术后第四天伤口愈合好、无红肿、无渗出,革除引流管加压包扎.术后第十天右侧伤口腋下有积水感,查见右腋下皮肤隆起,触之软,考虑积液,拆线数针挤出黄色液体5 ml ”根据病案记载可鉴定切口愈合欠好有缺陷,为乙级愈合.但由于为引流切口并已超越48小时,已不属切口统计范围之内,因此这一病例应不再统计.三、愈合品级鉴定中容易发生的问题主要有两种情况:第一种把丙级愈合计为乙级愈合.如一病例,病案首页记载为化脓性阑尾炎行阑尾切除术,Ⅲ类切口乙级愈合.查阅病案时有记载“术后第七天换药见切口隆起,表皮已愈合,扩开切口后约10 ml黄白色粘稠脓液流出,脓腔位于肌层,给予清洗引流.”病案中清楚记载有化脓感染情况并切开清洗引流,是典范的化脓感染切口,应计丙级愈合.但医师认为,这是一例化脓性阑尾炎病例,化脓又来自肌层,与自己是化脓性阑尾炎有关,表皮愈合是好的,应计乙级愈合,实际上在鉴定切口分类时将此手术计为Ⅲ类切口就已经对化脓性阑尾炎进行过描述,愈合情况则应按愈合标准进行鉴定,不应将切口分类与愈合品级两者混淆.无论哪类手术切口化脓都应计为丙级愈合. 第二种把乙级愈合计为甲级愈合.如一甲状腺次全切除病例,病案首页记载:“Ⅰ类切口甲级愈合.”病历中记载:术后第6天“切口红肿”,术后12天出院.而出院小结中未对切口愈合、拆线等情况作详细描述.切口感染呈现症状一般5~7天完全暗示出来,但经常由于术后广泛应用抗菌药物以预防感染,少数病人在术后一、二月甚至数月才呈现化脓感染,这一病例病案虽未作详细描述,但术后第6天切口红肿,说明已有感染症状,由此可鉴定为愈合欠佳或者愈合有缺点,应计为乙级愈合.四、切口分类鉴定中容易发生的问题主要有三种情况第一种:把Ⅲ类切口计为Ⅱ类可能污染切口.这些手术由于已邻近感染区或者组织直接流露于感染物属污染切口.这类手术分歧于纯真的空腔脏器手术,故计为Ⅱ类可能污染切口禁绝,又如口腔科的先天性腭裂修补术等口腔手术由于与口腔通连应为Ⅲ类污染切口:计为Ⅱ类可能污染切口也禁绝.第二种:Ⅱ类切口计为Ⅰ类切口.如把普通外科的胃年夜部切除术、胃癌根治术、泌尿外科的睾丸鞘膜修补术、创伤骨科的断指再植术等计为Ⅰ类无菌切口.在这些手术中空腔脏器手术由于可能受空腔脏器内容物的污染应为Ⅱ类可能污染切口.另外,皮肤灭菌不容易完全的如开放性外伤手术、外阴手术以及泌尿系统手术均不属无菌切口,应计为Ⅱ类可能污染切口.第三种:把Ⅰ类无菌切口计为Ⅱ类可能污染切口,如把白内障吸出术、颅咽管瘤切除术等计为Ⅱ类可能污染切口,眼科、神经外科的非外伤手术一般是有充沛术前准备,且从临床上看也符合无菌要求的手术,应为Ⅰ类无菌切口.根据卫生手下发的《外科手术部位感染预防与控制技术指南(试行)》中对外科手术切口分类及愈合品级作了明确规定:“手术切口分为三类:Ⅰ类为清洁切口,Ⅱ类为清洁-污染切口,Ⅲ类为污染切口,Ⅳ类为感染切口.愈合品级分为三级:甲级为愈合优良,乙级为愈合欠佳,丙级为切口化脓.”同时还规定,“对个别分类确有困难的切口一般定为下一类;即:不能确定为“Ⅰ”者可以“Ⅱ”计,不能确定为“Ⅱ”者可以“Ⅲ”计.因此各级医师以及统计人员要认真学习,才华有章可循,也才华做到对切口分类、愈合品级按统一标准予以鉴定.。

手术切口分类及愈合分级之答禄夫天创作Ⅰ类切口(清洁切口)术前切口处无污染、无炎性病灶,即术中未违反无菌操纵原则以及未进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等的手术切口,以及闭合性创伤手术符合上述条件者。

Ⅱ类切口(沾染或污染的清洁切口)指进入呼吸、消化、泌尿、生殖腔道等,但无炎性病灶及感染的手术切口。

Ⅲ类切口(污染切口)包含①开放性、新鲜的各种损伤切口;②陈旧性有坏死组织和临床存在感染的伤口;③术中无菌状态遭受严重破坏,如开放性心脏推拿或胃肠手术其内容物溢出至伤口。

切口分类/ 愈合级别简表切口分类切口分类/愈合级别切口分类/愈合意义Ⅰ类切口Ⅰ/甲无菌切口/ 切口愈合良好Ⅰ/乙无菌切口/ 切口愈合欠佳Ⅰ/丙无菌切口/ 切口愈合化脓Ⅱ类切口Ⅱ/甲沾染切口/ 切口愈合良好Ⅱ/乙沾染切口/ 切口愈合欠佳Ⅱ/丙沾染切口/ 切口化脓Ⅲ类切口Ⅲ/甲感染切口/ 切口愈合良好Ⅲ/乙感染切口/ 切口愈合欠佳Ⅲ/丙感染切口/ 切口化脓正确掌握手术切口分类及愈合等级鉴定原则手术切口分类及愈合等级是评价手术质量的客观指标,因此要按统一尺度予以鉴定,但在实际工作中很多医师对切口分类及愈合等级尺度掌握欠好,影响了无菌切口甲级愈合率、手术感染率、院内感染率等医疗指标的准确统计。

现参考手术切口分类及愈合等级鉴定中容易发生的问题及对策进行讨论。

一、手术切口分类界定中容易出现的问题1 把Ⅰ类无菌切口计为Ⅱ类可能污染切口。

例如:把单纯甲状腺切除,乳腺部分切除,内眼手术,单纯疝气修补术,非创伤性颅脑手术等计为Ⅱ类可能污染切口。

这些手术一般都做好充分术前准备,且从临床上看也符合无菌要求,应计为Ⅰ类无菌切口。

2 把Ⅱ类可能污染切口计为Ⅰ类无菌切口。

比方把胃次全切除术,阑尾单纯切除术,全宫切除术,输尿管切开取石等手术计为Ⅰ类无菌切口,这些手术必须切开或离断与体表相通并有污染可能的空腔脏器,应计为Ⅱ类可能污染切口。

另外,皮肤灭菌不容易完全的如开放性外伤手术、外阴手术以及泌尿系统手术均不属无菌切口,应计为Ⅱ类可能污染切口。

切口分级及切口愈合等级基本知识

一、切口等级与预防使用抗菌药物:

(一) 0类切口:指经人体自然腔道的手术以及经皮镜手术,如:经胃腹腔镜手术、经脐单孔腹腔镜手术、各类血管造影、栓塞术、心脏起搏器植入术、射频消融术以及各类穿刺术,如腰椎穿刺术、淋巴活检等。

(二)Ⅰ类切口(清洁手术):手术野为人体无菌部位,局部无炎症、无损伤,也不涉及呼吸道、消化道、泌尿生殖等人体与外界相通的器官。

手术野无污染,通常不需预防用抗菌药物,仅在下列情况时可考虑预防用药:(1)手术范围大、时间长、污染机会增加;(2)手术涉及重要脏器,一旦发生感染将造成严重后果,如头颅手术、心脏手术、眼内手术等;(3)异物植入手术,如人工新瓣膜植入、永久性心脏起搏器放置、人工关节置换等;(4)高龄或免疫缺陷者等高危人群。

(三)Ⅱ类切口(清洁-污染手术):上、下呼吸道、上、下消化道、泌尿生殖道手术,或经以上器官的手术,如经口咽部大手术、经阴道子宫切除术、经直肠前列腺手术,以及开放性骨折或创伤手术。

由于手术部位存在大量人体寄殖菌群,手术时可能污染手术野引致感染,故此类手术需预防用抗菌药物。

(四)Ⅲ类切口(污染手术):由于胃肠道、尿路、胆道体液大量溢出或开放性创伤未经扩创等已造成手术野严重污染的手术。

此类手术需预防用抗菌药物。

二、切口愈合类别:

(一)甲类:切口愈合良好。

(二)乙类:切口愈合欠佳。

(三)丙类:切口化脓。

(四)其他:指出院时切口未达到拆线时间,切口未拆线或无需拆线,愈合情况尚未明确的状态。

三、切口等级和愈合类别按以下要求填写:。