昆虫的性别决定与性别控制

- 格式:pdf

- 大小:256.79 KB

- 文档页数:10

昆虫zw染色体全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:昆虫的ZW染色体是指雌性昆虫具有一对性染色体,而雄性仅有一对性染色体的一种雌雄异型染色体系统。

这种性染色体系统在昆虫中普遍存在,并且在昆虫种群的遗传特性和进化过程中起着重要作用。

在昆虫中,性别决定系统可以分为两种类型:XX/XY型和ZW/ZZ 型。

其中,哺乳类动物和大多数鸟类都是XX/XY型,而昆虫大多数是ZW/ZZ型。

在ZW/ZZ型的昆虫中,雌性个体具有两对性染色体,其中一对是ZW染色体,另一对是ZZ染色体;而雄性个体只有一对性染色体,即ZZ染色体。

这种雌雄异型染色体系统可以使昆虫种群中的雌雄个体在染色体数量和结构上产生差异,从而在生物学特性和遗传传递上产生影响。

ZW染色体作为雌性特异性染色体,在雌性昆虫体细胞中起着重要的作用。

在有性生殖过程中,ZW染色体通过减数分裂过程与ZZ染色体发生交叉互换和重组,从而产生不同的基因组合。

这种基因组合的多样性可以增加种群遗传的多样性,使种群对环境变化有更好的适应能力。

同时,ZW染色体中还携带有雌性决定基因,决定雌性个体的性别发育和表现。

这些性别决定基因在雌性昆虫个体中起着关键作用,控制雌性个体的性别特征和生殖特性。

除了性别决定作用外,ZW染色体还在昆虫种群的进化过程中发挥着重要作用。

在自然选择和遗传演化过程中,ZW染色体可以受到不同的选择压力,从而导致其中的基因频率和遗传特性的改变。

这种基因频率变化可以影响种群的适应性和生存能力,使种群在环境中更好地生存和繁衍。

因此,ZW染色体可以被看作是昆虫进化过程中的一个重要遗传单位,对种群的遗传结构和多样性具有重要影响。

总的来说,昆虫的ZW染色体作为雌雄异型染色体系统中的一种形式,具有重要的生物学意义和遗传作用。

它不仅影响着昆虫个体的性别发育和表现,还在种群的进化和适应过程中起着重要作用。

通过对ZW染色体的研究,可以更深入地了解昆虫的遗传结构和多样性,为昆虫种群的保护和管理提供重要的理论基础和科学依据。

昆虫的性别决定和性别特征在自然界中,昆虫是性别二态的生物,即雌性和雄性。

对于大多数昆虫来说,性别是在受精过程中决定的,并且通常由遗传因素来控制。

不仅如此,昆虫的性别决定和性别特征也受到其他因素的影响,包括环境条件和生活历程。

现在,让我们来探讨一下昆虫性别决定的几种机制以及雌性和雄性昆虫的性别特征。

一、昆虫性别决定的几种机制1. 遗传性别决定:大多数昆虫的性别决定是由遗传因素控制的。

这种机制主要分为两种类型:X0型和X/XY型。

在X0型中,雌性昆虫是一个复制的X染色体体系,而雄性只有一个X染色体,没有Y染色体。

而在X/XY型中,雌性有一对相同的X染色体,而雄性则有一对不同的X和Y染色体。

2. 温度性别决定:部分昆虫的性别决定与温度有关。

例如,一些海龟蛇蚁的性别决定是由温度控制的,高温下孵化的蛋会孵化出雌性,而低温下孵化的蛋会孵化出雄性。

这种机制被称为温度依赖的性别决定。

3. 转换性别决定:在某些昆虫中,个体的性别并不是一成不变的。

相反,个体可能会从一种性别转变为另一种性别,这被称为转换性别决定。

例如,一些昆虫的雌性个体在特定的环境条件下可以转变为雄性。

二、雌性和雄性昆虫的性别特征1. 雌性性别特征:大多数昆虫的雌性个体具有以下特征:通常比雄性个体大;具有一对发达的触角,用于感受环境和寻找食物;具有一对复眼,用于视觉感知;具有一对雄性生殖器官,用于接受雄性的精子;能够产卵,并负责孵化和照顾幼虫。

2. 雄性性别特征:大多数昆虫的雄性个体具有以下特征:通常比雌性个体小;具有一对发达的触角,用于感受环境和寻找雌性;具有一对复眼,用于视觉感知;具有一对雌性生殖器官,用于传递精子给雌性;有时会具有特殊的特征,如鬃毛、触角上的齿等,用于吸引雌性。

总结起来,昆虫的性别决定和性别特征是多种因素共同作用的结果。

遗传、温度和转换等机制决定了昆虫的性别,而雌性和雄性个体在形态结构和生殖器官上的差异则是性别特征的体现。

通过了解昆虫的性别决定和性别特征,我们可以更加深入地了解昆虫的繁殖行为和生态习性,对于生物学研究和昆虫保护都具有重要意义。

细胞工程性别控制性别控制自然条件下动物性别比为1︰1。

随着生物技术的发展,人们为了达到某种生产要求人为的对动物的性别加以控制,生产出所需要的动物后代的过程叫性别控制(sex control)。

一、动物的性别决定1)雄性异配子型XYXO 绝大部分哺乳动物某些鱼类和两栖类某些昆虫和线虫2)雌性异配子型ZOZW3未受精产生雄性1.性染色体与性别决定2.Y染色体性别决定区基因SRYSRY(sex-determining region of Y-chromosome)基因位于Y染色体短臂1区1带3亚带上,它是睾丸决定因子(testis determining factor, TDF)的最佳候选基因,已被许多实验证实。

SRY蛋白含有204个氨基酸,其中部约80个氨基酸区域(High mobility group, HMG)即HMG盒是SRY基因编码蛋白质的唯一功能区。

3.环境对性别的影响动物的性别主要是由于性染色体和性别决定基因遗传决定的,但是环境因素对动物性别也有一定的影响。

特别是温度和激素。

如小蝌蚪温度在34℃以上都发育为雄性,在30℃以下都发育为雌性。

二、性别控制的方法和技术1.X、Y精子的分离1)X、Y精子的差别Y精子的F小体精子的重量(X>Y)精子运动速度精子的耐酸碱性(Y嗜碱性)精子表面H-Y抗原及分布2)X、Y精子的分离方法沉降法离心沉降法电泳法免疫学分离法流式细胞分离法化学药品处理法2.胚胎的性别鉴定方法细胞学方法(核型分析)生物化学微量分析法(与X染色体相关酶法)免疫学方法(利用H-Y抗体)分子生物学方法(利用SRY基因)细胞毒性分析法间接免疫荧光法囊胚形成抑制法DNA探针法PCR扩增法3.激素处理利用一些雄激素或雌激素可以起到性别控制的目的。

比如一些鱼类中已经获得成功,通常用的雄激素是17α 2甲基睾酮,雌激素是17β 2雌二醇。

三、性别控制的意义1.在临床上通过性别控制可以避免一些与性别相关疾病的发生。

【高中生物】浅谈生物界的性别决定类型多数动物和某些植物具有两性之分,不同生物的性别决定类型存在较大的差异,综合起来主要分为两大类,即遗传因素决定性别和环境因素决定性别。

1遗传因素决定性别1.1性染色体决定性别性染色体是指与生物体性别决定直接相关的染色体。

在自然界中,大多数生物体的性别差异是由性染色体的差异决定的。

1.1.1xy型性别决定XY型性别决定是最常见的性别决定类型。

所有哺乳动物、大多数爬行动物和两栖动物、一些鱼类和昆虫,以及雌雄异株植物,如雌性露菜、菠菜和大麻,都属于XY型性别决定。

这种类型的雌性是纯合的,即雌性个体的体细胞包含两条同型性染色体(XX);雄性是杂合的,即雄性个体的体细胞包含两条异型性染色体(XY)。

Y染色体在这种性别决定中起主导作用。

含有Y染色体的受精卵发育为雄性,没有Y染色体的受精卵发育为雌性。

其根本原因是Y染色体上存在SRY(睾丸决定基因),其表达产物锌脂蛋白通过抑制女性发育途径和启动男性发育途径,在调节性别分化中发挥作用。

因此,真正决定XY型生物性别的是SRY基因。

因此,SRY基因易位于X染色体或常染色体上的XX型受精卵将发育为男性个体;Y染色体上SRY基因缺失的XY型受精卵将发育成雌性个体。

1.1.2zw型性别决定鸟类、鳞翅目昆虫和一些两栖爬行动物属于ZW型性别决定。

ZW型生物的性染色体组成与XY型相反。

雄性为同性,体细胞中有两条同类型的性染色体(zz);雌性是杂合子,体细胞中有两条异型染色体(ZW)。

ZW型性别决定的机制尚不清楚。

根据普遍推测,W染色体可能携带抑制男性发育的基因。

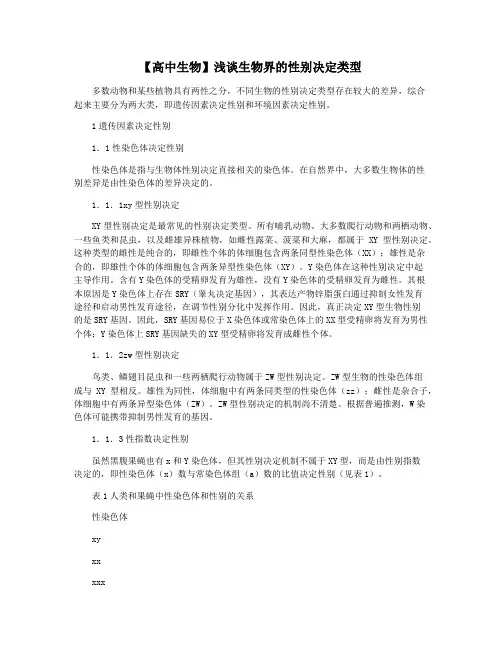

1.1.3性指数决定性别虽然黑腹果蝇也有x和Y染色体,但其性别决定机制不属于XY型,而是由性别指数决定的,即性染色体(x)数与常染色体组(a)数的比值决定性别(见表1)。

表1人类和果蝇中性染色体和性别的关系性染色体xyxxxxxxxyxoxyyx:3a性别指数 1x:2a=0.5 2x:2a=13x:2a=1.5 2x:2a=11x:2a=0.5 1x:2a=0.5 1x:3a=0.33人类性别♂♀超雌♂♀超级男性-果蝇性别♂♀超雌核发育(不能成活)♀♂♂超雄从表1可以得出结论,人类的性别决定取决于Y染色体的存在,而果蝇的性别决定取决于性别指数。

收稿日期:2001-06-10作者简介:牛宝龙(1967-),男,甘肃会宁人,助理研究员,主要从事生物工程研究。

浙江农业学报Acta Agriculturae Zhejiangensis 13(6):327~334,2001 昆虫的性别决定与性别控制牛宝龙,翁宏飚,孟智启 (浙江省农业科学院蚕桑研究所,浙江杭州310021)摘 要:昆虫的性别决定因物种的不同而不同,果蝇的性别决定是一个阶梯式的调控过程,原始信号是X ∶A ,性别决定的调控核心是sxl ,体细胞性别分化、剂量补偿及生殖细胞分化都是通过SX L 对mRNA 剪切的调控而实现的。

研究昆虫的性别决定是人们进行昆虫的性别控制的基础,随着基因工程的发展,人们可以利用性连锁平衡致死基因、性别特异性致死基因、杀雄微生物等多字方法对昆虫的性别进行控制。

关键词:性别决定;体细胞性别分化;剂量补偿;生殖细胞分化;性别控制;性连锁平衡致死;武装打靶;杀雄微生物中图分类号:S963 文献标识码:A文章编号:1004-1524(2001)06-0327-08I nsect sex determination :NI U Bao 2long ,WE NG H ong 2biao ,ME NG Zhi 2qi (Sericulture Research Institute ,Zhejiang Academy o f Agricultural Sciences ,Zhejiang ,Hangzhou 310021,China )Abstract :G enetic mechanisms of sex determination in insect are diverse with differentiation of species .Sxl ,a key gene that responds to the primary signal of X ∶A ,s witches the sex 2determining pathways in the s oma ,germline and dosage com pensation through alternative splicing of mRNA in the sex 2determining cascades in Dros ophila.Research of sex determination is the basic foundation for insect sex 2control which can be efficiently controlled using balanced sex 2linked lethal genes ,sex specific expression of domain lethal genes and male 2killing bacteria with the progress of gene engineering.K ey w ords :sex 2determination ;s oma ;dosage com pensation ;germline ;sex 2control ;balanced sex 2linked lethal ;armed cassettes 2target ;male 2killing bacteria 昆虫的性别决定因物种的不同而不同,有的物种是XY 型,如果蝇[1],其雄体的性染色体为XY ,雌体为XX;有的物种是Z W 型,如家蚕[2],其雄体的性染色体为ZZ ,雌体为Z W ;有的物种是单倍-二倍型。

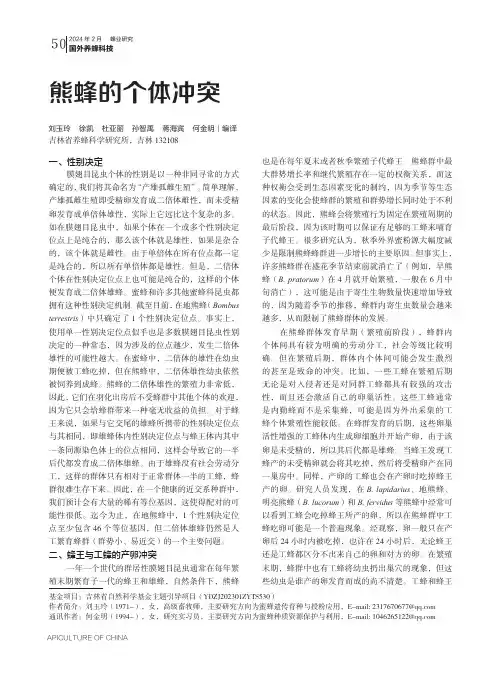

50APICULTURE OF CHINA2024年2月 蜂业研究国外养蜂科技一、性别决定膜翅目昆虫个体的性别是以一种非同寻常的方式确定的,我们将其命名为“产雄孤雌生殖”。

简单理解,产雄孤雌生殖即受精卵发育成二倍体雌性,而未受精卵发育成单倍体雄性,实际上它远比这个复杂的多。

如在膜翅目昆虫中,如果个体在一个或多个性别决定位点上是纯合的,那么该个体就是雄性,如果是杂合的,该个体就是雌性。

由于单倍体在所有位点都一定是纯合的,所以所有单倍体都是雄性。

但是,二倍体个体在性别决定位点上也可能是纯合的,这样的个体便发育成二倍体雄蜂。

蜜蜂和许多其他蜜蜂科昆虫都拥有这种性别决定机制。

截至目前,在地熊蜂(Bombus terrestris )中只确定了1个性别决定位点。

事实上,使用单一性别决定位点似乎也是多数膜翅目昆虫性别决定的一种常态,因为涉及的位点越少,发生二倍体雄性的可能性越大。

在蜜蜂中,二倍体的雄性在幼虫期便被工蜂吃掉,但在熊蜂中,二倍体雄性幼虫依然被饲养到成蜂。

熊蜂的二倍体雄性的繁殖力非常低,因此,它们在羽化出房后不受蜂群中其他个体的欢迎,因为它只会给蜂群带来一种毫无收益的负担。

对于蜂王来说,如果与它交尾的雄蜂所携带的性别决定位点与其相同,即雄蜂体内性别决定位点与蜂王体内其中一条同源染色体上的位点相同,这样会导致它的一半后代都发育成二倍体雄蜂。

由于雄蜂没有社会劳动分工,这样的群体只有相对于正常群体一半的工蜂,蜂群很难生存下来。

因此,在一个健康的近交系种群中,我们预计会有大量的稀有等位基因,这使得配对的可能性很低。

迄今为止,在地熊蜂中,1个性别决定位点至少包含46个等位基因,但二倍体雄蜂仍然是人工繁育蜂群(群势小、易近交)的一个主要问题。

二、蜂王与工蜂的产卵冲突一年一个世代的群居性膜翅目昆虫通常在每年繁殖末期繁育子一代的蜂王和雄蜂,自然条件下,熊蜂熊蜂的个体冲突也是在每年夏末或者秋季繁殖子代蜂王。

熊蜂群中最大群势增长率和继代繁殖存在一定的权衡关系,而这种权衡会受到生态因素变化的制约,因为季节等生态因素的变化会使蜂群的繁殖和群势增长同时处于不利的状态。

昆虫的性二型名词解释引言昆虫是地球上最为丰富和多样化的有机类群之一。

它们以其色彩各异、形态独特的个体引起了人们的极大兴趣。

然而,在昆虫中存在着一个令人着迷的现象,即性二型。

本文将探讨昆虫的性二型,并对其进行详细解释。

什么是性二型性二型是指一个物种中的两种形态或表型在性别上的明显差异。

这些差异在外貌、行为、生理等方面都可以表现出来。

而这种差异往往与繁殖行为、求偶竞争以及适应环境有着密切的关系。

在昆虫中,性二型的现象非常普遍,在某些昆虫中甚至可以同时存在多种性二型。

性二型的原因性二型的产生通常是由于性别决定基因(sex determination gene)或性别控制基因(sex controlling gene)的不同表达方式所引起的。

昆虫中常见的性二型表现为雌雄个体在形态和行为上的差异。

这些差异主要是由雌激素、雄激素和其它性激素的不同调控所导致的。

这种调控可以通过性染色体、染色体剪接、环境和营养等因素来实现。

昆虫中的性二型形态差异一、体型差异在某些昆虫中,雄性个体往往比雌性个体更大、更有力量和更具攻击性。

这样的差异往往与求偶竞争以及保护领地等行为有关。

例如,蝉类中的雄蝉具有显著的音响器官,并且它们会发出引人注目的鸣叫声以吸引雌蝉。

这种差异在求偶竞争中起着重要的作用。

二、色彩差异色彩是昆虫形态中最为显著的差异之一。

许多昆虫通过体色的差异来区分雄性和雌性个体。

这种差异往往与性选择有关,因为雌性个体更倾向于选择具有艳丽色彩的雄性个体作为繁殖伴侣。

例如,许多蝴蝶的雄性个体具有鲜艳的翅膀颜色,以吸引雌性蝴蝶的注意力。

三、行为差异性二型在昆虫的行为中也表现得非常明显。

雄性昆虫往往会展示出独特的求偶行为,例如舞蹈、打斗或造桥等。

这些行为不仅仅是为了吸引雌性,还可以显示出雄性个体的健康状况和适应能力。

例如,雄性孔雀蛾通过摆动羽翅和腹部来吸引雌性,展示出其身体的健康和活力。

性二型的进化意义性二型的存在与昆虫的繁殖策略密切相关。

第六章性别决定与性别控制雌雄性别分化是生物界最普遍的现象之一,也是遗传学研究的一个重要内容。

在自然条件下,两性生物中雌雄个体的比例大多是1:1,是典型的孟德尔比数,这说明性别和其他性状一样受遗传物质的控制。

第一节性别决定的遗传理论关于性别决定的机制问题,曾有过多种假说,直到1902年,威尔逊(E. B.Wilson)、萨顿(W.S. Sutton)等首次发现了性染色体后,性别决定自然与性染色体联系起来,逐步形成了性染色体决定性别学说,这也是目前最流行的学说。

在动物中,除性染色体决定性别外,还有基因平衡理论、H-Y抗原及染色体的倍数等与性别有关理论。

一、性染色体类型与性别决定在二倍体动物以及人的体细胞中,都有一对与性别决定有明显直接关系的染色体叫做性染色体,其他的染色体通称为常染色体。

有些生物的雄体和雌体在性染色体的数目上是不同的,简称性染色体异数。

例如,蝗虫的性染色体,即X染色体,在雌虫的体细胞里是一对形态、结构相同的染色体(可用XX表示),但雄虫的体细胞里却只有一条性染色体(可用XO表示)。

另一些生物的雌体和雄体的每个体细胞里都有一对性染色体,但它们在大小、形态和结构上随性别而不同。

例如,猪雄性体细胞中是一对大小、形态、结构不同的性染色体,大的一条叫X染色体,小的一条叫Y染色体,雌性的体细胞中是一对X染色体。

X、Y性染色体在形态和内容上都不相同,它们有同源部分也有非同源部分。

同源部分和非同源部分都含有基因,但因Y染色体上的基因数目很少,所以,一般位于X 染色体上的基因在Y染色体上没有相应的等位基因。

从进化角度看,性染色体是由常染色体分化来的,随着分化程度的逐步加深,同源部分则逐渐缩小,或Y染色体逐渐缩短,最后消失。

例如,雄蝗虫的性染色体可能最初是XY 型,在进化过程中,Y染色体逐渐消失而成为XO型。

因此X与Y染色体愈原始,它们的同源区段就愈长,非同源区段就愈短。

由于Y染色体基因数目逐渐减少,最后变成不含基因的空体,或只含有一些与性别决定无关的基因,所以它在性别决定中失去了作用(如果蝇)。

昆虫性别决定和性别特异性基因表达分子机制的研究昆虫是地球上数量最多的动物类群。

昆虫性别的决定非常有趣,因为与哺乳动物不同,昆虫有各种各样的性别决定系统,包括经典的X-Y系统,X-0系统,W-Z 系统,Haplodiploid系统等。

在昆虫个体发育的不同阶段,性别决定的方式和基因表达模式也会发生变化。

因此,研究昆虫性别决定和性别特异性基因的表达调控机制具有理论意义和应用价值。

一、昆虫性别决定的途径昆虫的性别决定通常可以分为以下几种途径:1. X-Y染色体系这是昆虫性别决定的常见方式之一,类似于哺乳动物。

雄性有一个X染色体和一个Y染色体,而雌性有两个X染色体。

2. X-0染色体系在这种染色体系统中,雄性只有一个X染色体,而雌性有两个X染色体。

这个系统在一些蝉科、蚂蝗科和蜻蜓科中发现。

3. W-Z染色体系在这种染色体系统中,雄性有一个W染色体和一个Z染色体,而雌性只有两个Z染色体。

这种染色体系统在鸟类、爬行动物和一些昆虫类群中都有发现。

4. Haplodiploid染色体系统这是一种奇特的染色体系统,雄性是由单倍体精子产生,而雌性是由二倍体卵细胞产生。

这种系统在蜜蜂、黄蜂、蚂蚁等社会性昆虫中非常常见。

五种性别决定途径都存在于昆虫中,这使得昆虫个体发育的过程变得更加多样化,不同性别的昆虫会出现在不同的发育阶段。

这种多样性也导致了研究昆虫性别表达的基因调控机制变得更加困难。

二、性别决定基因在昆虫中,性别决定基因通常被称为性别决定区(SD区)。

这些区域通常包含由性别决定途径调节的一组基因,包括性别决定转录因子、性别调控基因、转录后调控基因等。

以果蝇为例,Dmrt1被认为是决定雄性性别的主要转录因子。

另一方面,Transformer(Tra)和Doublesex(Dsx)是被认为对于果蝇的雌性/雄性性别决定具有重要作用的基因。

在雄性中,Dsx具有反式作用,而在雌性中,Dsx具有正式作用。

在日本沼泽蚊中,女性也具有自身的性别决定转录因子,称为Jyf。

第19讲遗传综合实验分析(模拟精练+真题演练)1.(2023春·湖北武汉·高一统考期末)某昆虫的体色受性染色体上的一对等位基因控制(可能位于同源区段,也可能位于非同源区),为研究体色的显隐性关系和该昆虫的性别决定方式是XY型还是ZW型,进行了如下实验:A.据实验一不能推测显隐性关系B.据实验二不能推测性别决定方式C.昆虫体色黑色对白色为显性性状D.该昆虫的性别决定方式是ZW型2.(2023春·湖北·高一校联考期末)大麻是雌雄异株的二倍体植物(2n=20),性别决定方式为XY型(如下图所示)。

已知大麻的抗病与不抗病是一对相对性状,由基因T、t控制,抗病对不抗病为显性。

现有纯合抗病、不抗病雌雄大麻若干株,下列分析正确的是()A.性染色体上的基因都与性别决定有关B.若T、t位于∶片段,则遗传过程不会出现性状与性别相关联C.若T、t位于∶片段,则雄株的基因型种类与雌株一样多D.可用纯合的抗病雄株与纯合的不抗病雌株杂交来判断T、t位于I片段还是∶片段3.(2023春·云南大理·高一统考期末)芦花鸡羽毛上有黑白相间的横斑条纹,非芦花鸡羽毛上没有横斑条纹。

研究人员用芦花雌雄鸡作为亲本进行杂交,实验结果如图所示,下列叙述错误的是()A.芦花相对于非芦花为显性性状B.芦花与非芦花性状的遗传与性别相关联C.F1的雄性个体中,杂合子所占比例为1/2D.用F1的芦花雌雄个体相互交配,F2中非芦花雌性个体所占比例为04.(2023春·浙江·高一浙江大学附属中学校考学业考试)与果蝇眼色有关色素的合成受基因D控制,基因E使眼色呈紫色,基因e使眼色呈红色,不产生色素的个体眼色为白色。

两个纯合亲本杂交,子代表现型及比例如图所示。

下列叙述正确的是()A.亲本中红眼雌蝇的基因型为eeX D X DB.F2中果蝇的基因型有9种C.F2中白眼果蝇的基因型有2种D.F2中红眼果蝇随机交配,子代红眼:白眼=8:15.(2023·北京·统考高考真题)纯合亲本白眼长翅和红眼残翅果蝇进行杂交,结果如图。

回顾:摩尔根证明基因在染色体上的过程1.发现实验现象2.做出假说3.演绎推理和实验验证4.重要成就摩尔根用果蝇做了大量实验,发现了基因的连锁互换定律,人们称之为遗传学第三定律。

他还证明基因在染色体上呈线性排列,为现代遗传学奠定了细胞学基础。

1928年,摩尔根在总结对果蝇20余年研究成果的基础上,写出了遗传学专著《基因论》。

摩尔根由于在染色体遗传理论上的杰出贡献,获得了1933年的诺贝尔生理学或医学奖,成为第一位以遗传学领域的贡献而获得这一奖项的科学家。

疑惑1:为什么摩尔根直接假定基因在X染色体上,而Y染色体上不含它的等位基因?摩尔根在布林马尔的同事Stevens曾研究过多种昆虫的性别决定,摩尔根等人从她那里得到的认识是雌果蝇有两条X染色体,而雄果蝇只有一条不成对的X染色体,摩尔根等人因而误以为果蝇是类似于蚜虫的性别决定,雌性含有两条X染色体,雄性仅有一条X染色体,而无Y染色体。

即,XO型性别决定。

这与果蝇的XY型性别决定异乎寻常地契合,不得不佩服摩尔根的运气。

摩尔根团队后来才意识到正常雄果蝇中存在Y染色体,但是Y染色体并不决定果蝇的性别,而是赋予雄果蝇以育性(即含一条X染色体不含Y染色体的雄果蝇是不育的)。

在本世纪之初,经过一系列遗传学实验结果证明了“果蝇的性别由X染色体和常染色体份数的比率(X:A)决定”这一重大发现。

X是指X染色体的份数,A是指常染色体的份数。

由X:A信号启动的果蝇性别决定复杂而又精确,这里不做过多说明。

疑惑1:为什么摩尔根直接假定基因在X染色体上,而Y染色体上不含它的等位基因?人、果蝇、蚜虫常见性染色体组成的比较,如表所示:XY XX XO XXX XXY XYY人雄性可育雌性可育雌性不育超雌可育雄性可育超雄不育蚜虫——雌性可育雄性可育——————果蝇雄性可育雌性可育雄性不育胚胎致死雌性可育雄性可育鉴于当时的科学水平,摩尔根把基因假定在X染色体上也就不奇怪了。

疑惑2:即便Y 染色体上含它的等位基因,上述实验现象也能得到合理的解释。

果蝇的染色体性别决定摘要:对性别决定机制的探讨一直是生命科学研究中最具吸引力和最热门的领域之一。

对两性生物而言,性别决定与分化是个体正常发育和生存不可缺少的一环,也是种族得以繁衍延续的物质基础。

自古以来,人们关于性别的决定有着各种猜想。

随着科学技术的发展,人们对雌性和雄性个体的形态、生理和行为的许多特征及基因产物进行研究,本质上它们在遗传信息上绝大部分是一致的,这就更引起了人们的兴趣,去揭示其中的奥秘。

至今,对性别决定机制的研究已经形成了由遗传学、发育生物学、分子生物学及进化等多学科交叉的前沿研究领域。

本文将对果蝇的性别决定及环境因子与性别决定的关系对性别决定机制进行阐述。

(一)、果蝇体细胞性别决定在本世纪初,经过一系列遗传学实验结果证明了“果蝇的性别由X染色体和常染色体数的比率(X:A)决定这一重要概念的确定,即X:A的比值形成了最初的个体性别决定信号。

在果蝇和大多数昆虫中,可以获得雌雄嵌合体,为研究X染色体和性别间的联系提供了一个完美典范。

对这些雌雄嵌合体的研究发现,Y染色体在果蝇性别决定中无任何作用,仅是雄性可育的一必须因素,在精子形成过程中被激活。

由X:A信号启动的果蝇性别决定包括三个不同的性别分化过程:(1)体细胞的性别分化;(2)生殖细胞的性别决定;(3)剂量补偿。

这三个过程都有各自的调控体系。

研究人员研究性别分化所必须的基因及在发育过程中的位置,突变分析表明,Sex-lethal (Sxl)、transformer(tra)和transformer-2(tra-2)基因的突变可使XX个体变成雄性,但这种突变对XY雄性个体无作用。

Intersex(ix)基因的突变可使XX果蝇成为间性者;doublesex (dsx)在两种性别的分化过程中都起重要作用,dsx缺失则可使XX和XY个体都发育成间性(Belote et al., 1985a)。

这些基因在发育过程中位置的确定主要基于两方面:(1)对果蝇发生两个或更多突变导致的遗传交换的解释;(2)当完全缺失某一基因时,性别决定的变化。

蜜蜂是具有社会性⾏为的昆⾍蜜蜂是具有社会性⾏为的昆⾍。

⼀个蜂群包括⼀只蜂王、机制雄蜂和众多⼯蜂。

蜂王专职产卵,雄蜂同蜂王交尾,⼯蜂负责采集花粉、喂养幼⾍、清理蜂房等⼯作。

请回答下列问题:研究⼈员发现⼯蜂清理蜂房⾏为不同的两个蜂群,分别称为“卫⽣”蜂(会开蜂房盖,能移⾛死蛹)和“⾮卫⽣”蜂(不会开蜂房盖,不能移⾛死蛹)。

为研究⼯蜂⾏为的遗传规律,进⾏如下杂交试验:P“⾮卫⽣”蜂的蜂王ד卫⽣” 蜂的雄蜂“(1)“⾮卫⽣”蜂的⼯蜂⾏为是显性(显性/隐形)性状。

(2)⼯蜂清理蜂房是受两对基因控制的,符合基因的⾃由组合定律。

判断依据是测交后代四种表现型⽐例相等。

(3)本实验中测交选择了F1代的“⾮卫⽣”蜂的蜂王做母本与“卫⽣”蜂的雄蜂交配。

(4)测交后代中纯合⼦的表现型是会开蜂房盖、能移⾛死蛹。

新类型1的表现型是会开蜂房盖、不能移⾛死蛹(或不会开蜂房盖、能移⾛死蛹)(5)“卫⽣”蜂的⼯蜂会开蜂房盖,能移⾛死蛹的⾏为属于本能⾏为。

注意:本题中有个“特殊”信息是“未受精卵发育成雄蜂,受精卵发育成雌性的蜂王或丁蜂”.对于多细胞⽣物来讲,个体发育⼀般是从受精卵开始的,但蜜蜂个体发育的特殊之点在于雄蜂是由未受精卵发育⽽来的,雌蜂(蜂王与丁蜂)是从受精卵发育⽽来的.由这⼀“特殊”也就决定了性别决定⽅式以及遗传上的“特殊性”.从性别决定⽅式来看,蜜蜂群体中,雄蜂与雌蜂的不同是由是否受精决定的,其本质是雌雄蜂的染⾊体数⽬不相同,雄蜂的染⾊体数⽬只有雌蜂的⼀半,所以染⾊体数⽬是决定蜜蜂性别的原因.从遗传过程来看,第(3)⼩题从亲代“⾮卫⽣”蜂的蜂王与“卫⽣”蜂的雄蜂杂交,后代全部为“⾮卫⽣”蜂,可判断“⾮卫⽣”是显性性状;从F1测交后代有四种表现型,可判断“⾮卫⽣”与“卫⽣”的性状应该是由两对基因来控制的,从⽐例关系可推知这是符合基因的⾃由组合定律的.据此,亲代的“⾮卫⽣”蜂的蜂王的基因型应该为AABB ,雄蜂是单倍体,“卫⽣”蜂的雄蜂的基因型为ab(产⽣的配⼦也是ab),F1的雄蜂由卵细胞直接发育“⾮卫⽣”蜂F1 “⾮卫⽣”蜂新类型1 新类型2 卫⽣” 蜂(25﹪)(25﹪)(25﹪)(25﹪)(配⼦的染⾊体数⽬不减少)测交测交后代⽽来,基因型为AB,雌蜂由受精卵发育⽽来,基因型均为AaBb,雌雄蜂的表现型均为“⾮卫⽣”蜂(如下图):P:“⾮卫⽣”蜂的蜂王× “卫⽣”蜂的雄蜂(AABB)(ab)↓(配⼦的染⾊体数⽬不减少)F1 “⾮卫⽣”蜂“⾮卫⽣”蜂(雄蜂:AB) (雌蜂:AaBb)在Fl测交时,Fl的“⾮卫⽣”蜂的蜂王(AaBb)应与“卫⽣”蜂的雄蜂(ab)进⾏测交:测交:F1蜂王× “卫⽣”蜂的雄蜂(AaBb) ↓ (ab)测交后代雌蜂:“⾮卫⽣”蜂新类型Ⅰ新类型Ⅱ“卫⽣”蜂(AaBb 25%)(Aabb 25%)(aaBb 25%)(aabb 25%)测交后代雄蜂:“⾮卫⽣”蜂新类型Ⅰ新类型Ⅱ“卫⽣”蜂(AB 25%) (Ab 25%) (aB 25%) (ab 25%)由上⾯的图解可以看出,测交后代纯合体为“卫⽣”蜂,其性状表现型为会开蜂房盖,能移⾛死蛹,两种新类型的表现分别为:会开蜂房盖、不能移⾛死蛹和不会开蜂房盖、能移⾛死蛹。

昆虫性别决定的分子机理研究自然界中的生命多样性非常丰富,其中昆虫种群数量龙蛇混杂,数量巨大。

在这样的多样性中,昆虫性别决定是其中最为基础和复杂的生物学问题之一。

研究昆虫性别决定的分子机理对于解开生命的奥秘和促进农业发展有着极其重要的作用。

本文将对昆虫性别决定的分子机理进行简要的概述和分析。

在昆虫界,性别决定受到多个因素的影响,例如染色体、基因或环境。

大部分昆虫种群的性别决定都是由染色体决定的,其中最为广泛的是雌性为XX型染色体、雄性为XY型染色体的模式。

但是也有少部分昆虫种群呈现其他性别染色体模式,如蜻蜓、苍蝇等,它们的性别决定系统较之哺乳动物和鸟类更加复杂。

在一部分昆虫中,性别决定是由环境因素影响的。

例如,蜥蜴的性别由孵化温度决定,鳄鱼的性别也是如此。

但是在昆虫界中,环境因素的影响并不是昆虫性别决定的主要因素。

在昆虫性别决定中,关键的基因叫做sex-determining genes。

它们的特点是决定了雄性或雌性,在这些基因的不断进化和演化过程中,这些基因已经成为了影响昆虫繁殖和进化的关键因素之一。

sex-determining genes在不同的昆虫种类之间有着显著的差异。

在蜜蜂中,这些基因被称为csd基因,其中的一个单独的等位基因遵循连锁不平衡的原则,并对性别的决定具有决定性的作用。

在蚊子中则是由Y染色体上的一对基因决定的,雌性为XX型,雄性为XY型,仅有一个X染色体和一个Y染色体。

除了显性性别决定基因之外,还有一些关键的性别调控基因,包括特异性基因、内源性基因、细胞信号传导途径以及DNA甲基化等。

在昆虫性别决定过程中,尤其是昆虫性染色体的分化和演化中,DNA甲基化调控发挥了非常重要的作用。

近年来,通过基因工程技术的发展,科学家们已经能够通过基因编辑技术来控制昆虫的性别。

这种新技术为农业发展和疾病防治带来了极大的希望。

例如,科学家们已经成功利用这种技术来控制黄热病蚊子的种群数量和传播范围,并将其推广到其他血吸虫和疟原虫疾病的控制上。