古代汉语特殊句式知识讲解

- 格式:ppt

- 大小:211.00 KB

- 文档页数:7

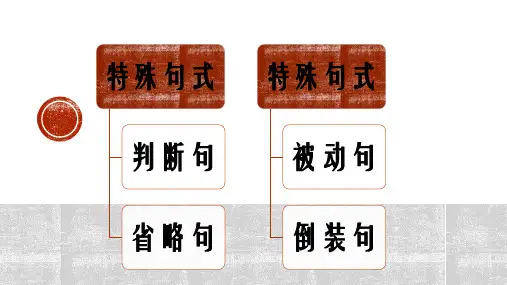

韩非子五蠹古代汉语特殊句式摘要:一、古代汉语特殊句式概述1.判断句2.被动句3.宾语前置4.定语后置5.状语后置二、韩非子《五蠹》中的古代汉语特殊句式实例分析1.判断句式2.被动句式3.宾语前置4.定语后置5.状语后置三、总结1.古代汉语特殊句式对现代汉语的影响2.古代汉语特殊句式在文学作品中的价值正文:一、古代汉语特殊句式概述古代汉语中有一些特殊的句式,这些句式在现代汉语中已经不常见,但在文学作品和古文中却经常出现。

主要包括判断句、被动句、宾语前置、定语后置和状语后置等。

1.判断句:判断句是古代汉语中表示判断的一种句式,通常用语气词“者”、“也”表示判断。

例如:“廉颇者,赵之良将也。

”(《廉颇蔺相如列传》)2.被动句:被动句是表示主语是谓语所表示行为的被动者的句式。

古代汉语中常见的被动句式有:用介词“于”引进行为的主动者,表被动;在动词前边用见”表示被动;在动词前边加介词“为”,构成为动词”的形式。

3.宾语前置:宾语前置是指将宾语提到谓语之前,以突出宾语的地位。

例如:“吾谁欺?”(《论语·子罕》)4.定语后置:定语后置是指将修饰名词的定语放在名词之后。

例如:“蚓无爪牙之利,筋骨之强。

”(《荀子·劝学》)5.状语后置:状语后置是指将修饰动词或形容词的状语放在动词或形容词之后。

例如:“于乎,游子之歌!”(《诗经·邶风·击鼓》)二、韩非子《五蠹》中的古代汉语特殊句式实例分析《五蠹》是韩非子的一篇散文,其中出现了大量的古代汉语特殊句式,下面我们对其中的一些实例进行分析。

1.判断句式:“韩非子,战国之时,秦国之贵公子也。

”(《五蠹》)这个句子用“者”、“也”表示判断,符合古代汉语判断句的句式特点。

2.被动句式:“且夫五蠹之民,皆天下之穷困者也。

”(《五蠹》)这个句子用“者”引进行为的主动者,表示被动,是古代汉语被动句的一种形式。

3.宾语前置:“夫五蠹者,何谓也?”(《五蠹》)这个句子将宾语“何谓”提到谓语“谓”之前,突出宾语的地位,是古代汉语宾语前置的一种形式。

文言文基础知识学习笔记:古文中的特殊句式(一)古今不同的词序汉语语法的主要表现方式有二:一个是虚词,另一个就是词序。

词序是词在句中的位置次序,这种位置次序一般是固定的,不能任意调换。

古今词序的差别,最突出地表现在宾语的位置上。

动词在前,宾语在后,这是汉语词序的基本格式。

但古文中的宾语,在一定条件下,却必须放在动词前。

先看下面例子:不如以地请合于齐,赵必救我,若不吾救,不得不事。

——《战国策·燕策》“不吾救”即“不救吾”,宾语“吾”放在动词“救”前边。

尔无我叛,我无强贾。

——《左传·昭公十六年》“无我叛”即“无叛我”,“无”同“毋”,宾语“我”,放在动词“叛”前。

管子对曰:“未可。

邻国未吾亲也。

”——《国语·齐语》“未吾亲”即“未亲吾”。

宾语“吾”放在动词“亲”前。

狂者伤人,莫之怨也;婴儿詈老,莫之疾也。

——《淮南子·说林》“莫之怨”即“莫怨之”(没有人怨他);“莫之疾”即“莫疾之”(没有人恨他)。

宾语“之”用在动词“怨”和“疾”前。

“莫”是带否定性的无指代词。

以上例子有两点共同之处,一是宾语都是代词,二是都是否定句。

由此可以得出一条规律:在带有“不”、“无”、“未”、“莫”等否定词的否定句中,代词作宾语,一般放在动词前。

如果还带有助动词作状语,在古文中可以有两种不同的词序:天下大国之君,莫之能御。

——《国语·齐语》非子莫能吾救。

——《战国策·中山策》前一例,“莫之能御”即“莫能御之”。

助动词“能”与动词相连。

后一例,“莫能吾救”即“莫能救吾”。

助动词“能”不与动词相连。

古文中,前一格式较为常见。

再看另一种宾语前置的例子:天下之父归之,其子焉往?——《孟子·离娄》“焉”作疑问代词“何”解,指代处所。

代宾语,放在动词“往”前。

“焉往”,即去哪里。

泰山其颓,则吾将安仰?——《礼记·檀弓》“安仰”即景仰什么。

“安”指代物,作宾语,放在动词“仰”前。

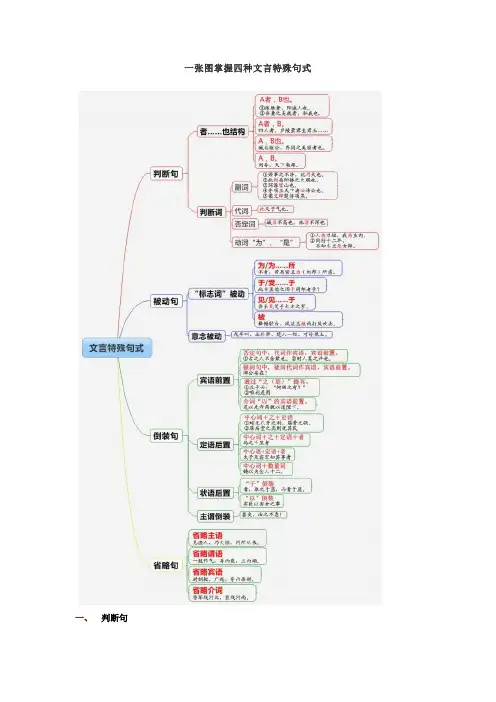

一张图掌握四种文言特殊句式一、判断句在现代汉语中,一般用“是”表示判断。

文言文中,在少数地方也用到了“是”来表示判断,如:“不知木兰是女郎。

”“问今是何世。

”但是古汉语中判断句的主要特点是不用判断词,其常见的句式有:1.在主语后加“者”表停顿,在谓语后加“也”表判断,基本形式有:(1)A者,B也。

这是文言文判断句最常见的形式。

◇陈涉者,阳城人也。

所以……者……也”(表示因果关系的判断句。

)◇所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

(……的缘故,是因为……)◇事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

(2)(2)A者,B。

◇四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。

(3)(3)A,B也。

◇和氏璧,天下所共传宝也。

◇城北徐公,齐国之美丽者也。

◇今人有大功而击之,不义也。

◇鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

(4)A,B。

无标志,直接判断:既不用判断词,也不用语气词,通过语意直接表示判断。

◇刘备,天下枭雄。

◇秦,虎狼之国。

2.用“乃”“则”“即”“因”“皆”“悉”“”必(副词)/ “是”“此”(代词)/“为”/“非”(表否定判断)等词语表判断。

◇若事之不济,此乃天也。

◇此则岳阳楼之大观也。

◇环滁皆山也。

◇夺项王天下者必沛公也。

◇六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

◇城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也。

◇梁父即楚将项燕。

◇此亡秦之续耳。

◇人为刀俎,我为鱼肉。

◇此悉贞良死节之臣。

◇此天子气也。

被动句文言文中,被动句的主语是谓语动词所表示的行为被动者、受事者,而不是主动者、施事者。

被动句主要有两大类型:一是有标志词的被动句,即借助一些被动词来表示;二是没有标志词的被动句,又叫意念被动句。

(一)1.用“为”/“为……所……”或“……为(之)所……”表被动。

◇不者,若属皆且为(刘邦)所虏。

◇身死人手,为天下笑者,何也?3.用“于”或“受……于……”表被动。

◇夫赵强而燕弱,而君幸于赵王。

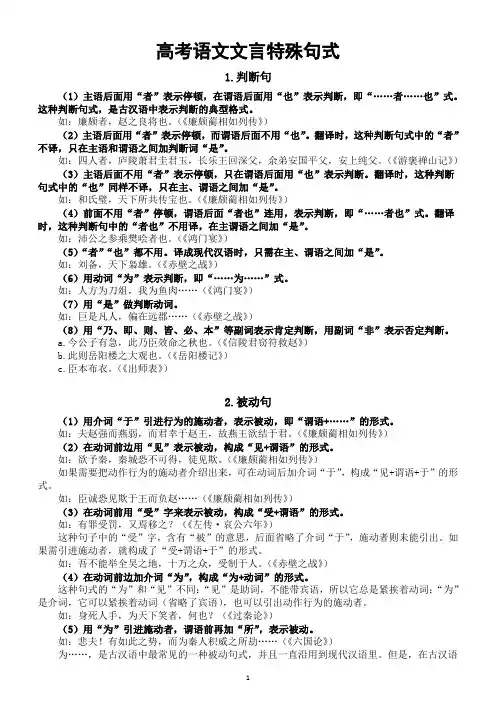

高考语文文言特殊句式1.判断句(1)主语后面用“者”表示停顿,在谓语后面用“也”表示判断,即“……者……也”式。

这种判断句式,是古汉语中表示判断的典型格式。

如:廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)主语后面用“者”表示停顿,而谓语后面不用“也”。

翻译时,这种判断句式中的“者”不译,只在主语和谓语之间加判断词“是”。

如:四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(《游褒禅山记》)(3)主语后面不用“者”表示停顿,只在谓语后面用“也”表示判断。

翻译时,这种判断句式中的“也”同样不译,只在主、谓语之间加“是”。

如:和氏璧,天下所共传宝也。

(《廉颇蔺相如列传》)(4)前面不用“者”停顿,谓语后面“者也”连用,表示判断,即“……者也”式。

翻译时,这种判断句中的“者也”不用译,在主谓语之间加“是”。

如:沛公之参乘樊哙者也。

(《鸿门宴》)(5)“者”“也”都不用。

译成现代汉语时,只需在主、谓语之间加“是”。

如:刘备,天下枭雄。

(《赤壁之战》)(6)用动词“为”表示判断,即“……为……”式。

如:人方为刀俎,我为鱼肉……(《鸿门宴》)(7)用“是”做判断动词。

如:巨是凡人,偏在远郡……(《赤壁之战》)(8)用“乃、即、则、皆、必、本”等副词表示肯定判断,用副词“非”表示否定判断。

a.今公子有急,此乃臣效命之秋也。

(《信陵君窃符救赵》)b.此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)c.臣本布衣。

(《出师表》)2.被动句(1)用介词“于”引进行为的施动者,表示被动,即“谓语+……”的形式。

如:夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)在动词前边用“见”表示被动,构成“见+谓语”的形式。

如:欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺。

(《廉颇蔺相如列传》)如果需要把动作行为的施动者介绍出来,可在动词后加介词“于”,构成“见+谓语+于”的形式。

如:臣诚恐见欺于王而负赵……(《廉颇蔺相如列传》)(3)在动词前用“受”字来表示被动,构成“受+谓语”的形式。

古代汉语特殊句式古代汉语中有许多特殊句式,下面将列举一些常见的句式,并对其进行解释和举例。

一、倒装句倒装句是古代汉语中常见的一种特殊句式,即将谓语动词的主语和宾语的位置颠倒。

倒装句可以分为主谓倒装和宾语前置倒装两种情况。

1. 主谓倒装主谓倒装是指将谓语动词提前,主语放在谓语动词之后的句式。

这种句式常用于强调句子中的某个成分或引起注意。

例句:山高路远,行人稀少。

君子远庖厨,近世食客。

2. 宾语前置倒装宾语前置倒装是指将宾语放在谓语动词之前的句式。

这种句式常用于强调句子中的宾语或引起注意。

例句:父母都是我们最亲的人,我们应该孝敬他们。

大雁南飞,预示着冬天的来临。

二、折叠句折叠句是指句子中的某个成分重复出现,形成一种折叠的结构。

这种句式常用于强调或加强句子中的内容。

例句:天上有多少星星,地上就有多少河流。

山青青,水绿绿,风轻轻,云蓝蓝。

三、对偶句对偶句是指句子中的两个部分在结构上相互呼应,表达一种对立或呼应的关系。

对偶句常用于修辞或强调句子中的内容。

例句:天阴则下雨,天晴则放晴。

春日暖风吹绿柳,秋天清露滋红叶。

四、排比句排比句是指句子中的成分按照一定的顺序排列,形成一种并列的关系。

排比句常用于修辞或强调句子中的内容。

例句:天高云淡,水长船慢,人远山青。

青山绿水,古刹秋风,鸟语花香。

五、状语前置句状语前置句是指将句子中的状语提前,放在谓语动词之前的句式。

状语前置句常用于强调或突出句子中的状语。

例句:悠悠岁月,人生苦短。

急流勇退,大海湛蓝。

六、借代句借代句是指用一个词代替句子中的另一个词,使句子更加简洁明了。

例句:狼来了!(指危险来了)兔死狐悲。

(指类似的人会有类似的遭遇)七、比拟句比拟句是指用“如”、“若”等词语将两个事物进行比较,形成一种比拟的关系。

比拟句常用于修辞或强调句子中的内容。

例句:如花美眷,似水流年。

若即若离,如影随形。

八、反问句反问句是指以疑问的形式来表达肯定或否定的意思。

反问句常用于修辞或强调句子中的内容。

古代汉语的特殊句式一、宾语前置否定句中代词宾语前置这类宾语前置,要具备两个条件:一是宾语必须是代词;二是必须是否定句,由“不”、“未”、“毋”、“莫”等否定词表示。

在这种情况下,代词宾语要放在动词之前和否定词之后。

例如:《硕鼠》:“三岁贯汝,莫我肯顾。

”“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”。

疑问句中代词宾语前置文言文中用疑问代词“谁”、“何”、“奚”、“安”等做宾语时往往放在动词的前面。

例如:《鸿门宴》:“良问曰:‘大王来何操?’”“何操”应理解为“操何”。

介词宾语前置在现代汉语中,介词后面跟着宾语,组成介宾结构,用来修饰动词谓语。

在文言文中,介词宾语往往置与介词之前,形成一种倒置的现象。

例如:《岳阳楼记》:“臆!微斯人吾谁与归?”“谁与归”应理解为“与谁归”。

普通宾语前置在一般性的宾语前置中,大家要注意语感。

宾语前置文言文中,动词或介词的宾语,一般置于动词或介词之后,但在一定条件下,宾语会前置,其条件是:第一、疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

这类句子,介词的宾语也是前置的。

如:“沛公安在?”(《史记.项羽本记》)这种类型的句子关键是作宾语的疑问代词(像:谁、何、奚、曷、胡、恶、安、焉等)。

值得注意的是,介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置。

如:“余是以记之,以俟观人风者得焉。

”(柳宗元《捕蛇者说》)其中的“是”是一般代词,但也前置了。

第二、文言否定句中,代词作宾语,宾语前置。

这类句子有两点要注意,一是否定句(一般句中必须有“不”、“未”“毋”、“无”、“莫”等否定词);二是代词作宾语。

如:“时人莫之许也。

”(陈寿《三国志.诸葛亮传》)正常语序应该是“时人莫许之也。

”第三、用“之”或“是”把宾语提前取动词前,以突出强调宾语。

这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。

如:“句读之不知,惑之不解。

”(韩愈《师说》)有时,还可以在前置的宾语前加上一个范围副词“唯”,构成“唯......是......”的格式。

文言特殊句式知识归纳总结说到文言文,那可是中国古代文学的瑰宝,咱们可不能小瞧它。

尤其是那些特殊句式,简直就是藏在文言文里的小宝藏,真是让人爱不释手。

像什么“夫”字句、倒装句,简直就像是古代的“飞天特技”,一不小心就能让人眼前一亮,哈哈。

咱们今天就来聊聊这些有趣的句式,让它们变得轻松易懂,就像聊聊家常。

咱们得说说“夫”字句。

这玩意儿可有意思了,一般来说,“夫”字是用来引出话题的。

就好比你去朋友家串门,开口第一句先说“哎,今天天气不错呀。

”这就是在引子嘛。

“夫”字句的作用也是类似,常常用来引出某个观点,紧接着就把重点抛出来,让你一下子明白那种感觉。

就像古人说的“夫君子之交淡如水”,在这里,先来个“夫”,然后直接进入主题。

这样一来,谁都能一看就懂,简直是文言文的开场白高手。

再说到倒装句,哎呀,这个更有趣了。

把话的顺序调换一下,瞬间就有了新意,就像把大米炒成饭,味道一下子就不一样了。

古人常用倒装句来强调某个词,比如说“名山大川,天下之美”。

在这里,把“名山大川”放在前面,听着就像在给你打个广告,“嘿,快来看啊,这里有美丽的山河!”一下子就抓住了听众的眼球。

这样的句式就像魔术师的表演,顺序一变,哇,效果立马升级,赞叹声不断。

还有一种特殊句式,叫“被”字句,这个可不陌生,咱们日常生活中也经常用到。

比如“书被我读完了”,这可不是随便说说,而是把重点放在“书”上,强调它的状态。

这种句式让人一看就知道是谁做的什么事,简单直接,又能传递情感。

想想看,如果说“我读完了书”,那就没那么突出了,“书被我读完了”听着就是不一样,仿佛那本书也在自豪地展示自己的经历。

再来看看“所”字句,真是个好东西。

这种句式一般用来表示动作的承受者,比如“所爱者,心之所向”。

这句话一出来,顿时让人觉得温暖无比,爱情的感觉扑面而来。

用“所”字句,让情感更为深刻,仿佛能触碰到心灵深处,真是让人感慨万千。

你看看,文言文就是这么神奇,轻轻松松就把人带入了情感的海洋。

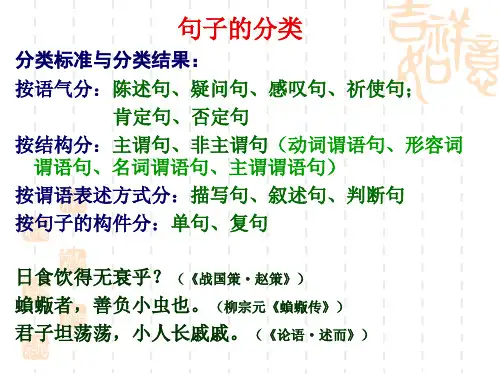

高中文言文特殊句式总结高中文言文特殊句式总结 1一、判断句:文言文中也有用判断词“是”(或“非”)来构造判断句的现象,比如:问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(《桃花源记》)非我也,兵也。

(《寡人之于国也》)句中“是”“非”,和现代汉语判断词“是”“非”同义。

但是,这种用法不大常见。

文言文往往用别的词或结构方式来表示判断。

(一)用其他判断词表示判断例如:此则寡人之罪也。

(《勾践灭吴》)翻译:这是我的罪过啊。

句中“则”译为“是”,即相当于现代汉语中的判断词。

此外还有:“即”“乃”“皆”“本”“诚”“亦”“素”“非”等等,例句:①今天子有急,此乃臣效命之秋也。

②此诚危急存亡之秋也。

③梁将即楚将项燕。

④臣本布衣。

⑤且相如素贱人。

⑥鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也。

(二)采用“……者,……也”的方式构造判断句例如:廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》)译为:廉颇,是赵国的优秀的将领。

妻之美我者,私我也。

译为:妻子认为我美的原因,是私爱我。

句中判断词“是”的意思,是由“……者,……也”结构表示出来的。

当然,这个结构不是固定不变的,具体言语中,其结构变化十分灵活。

比如:1.用“……,……者也”表判断莲,花之君子者也。

(《爱莲说》)2.用“……者,……”表判断四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(《游褒禅山记》)3.用“……,……也”表判断城北徐公,齐国之美丽者也。

译为:城北徐公是齐国的美丽的人。

(注意,本句句末的“者”是“的人”的意思,不是结构助词。

)项脊轩,旧南阁子也。

(《项脊轩志》)4.用“……,……”表判断刘备,天下枭雄。

(《赤壁之战》)二、被动句所谓被动,是指主语与谓语之间的`关系是被动关系,也就是说,主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、实施者。

这样的句子,称为被动句。

现代汉语中常用“被”表示被动关系,文言文中也有,但很少。

比如:忠而被谤,能无怨乎?译为:忠心却被别人诽谤,能不怨恨吗?在文言文中,被动句往往用“……为……所”和“……见……于”及其相应的变式结构来表示。

古代文言文中的句式特点知识点总结大全在古代文言文中,句式特点是书写方式的重要组成部分。

这些句式特点与现代汉语不同,具有自己独特的表达方式和语法规则。

下面将为你总结并介绍一些古代文言文中常见的句式特点。

1. 主谓宾结构在古代文言文中,主谓宾的句式结构被广泛使用。

主语通常位于句子开头,接着是谓语动词,最后是宾语。

例如:“吾以身犯险”,其中的“吾”为主语,“以身犯险”为谓语动词,宾语则未明确说明。

2. 并列句并列句是一种古代文言文中常见的句式特点。

通过使用逗号或者“而”、“乃”等连词来连接两个相对独立但意义相关的句子。

例如:“斧钺之利,斤斫之厉”,其中两个并列的句子分别使用逗号连接。

3. 现象反问现象反问在古代文言文中经常被用作修辞手法,用于表达反讽或者强调的语气。

可以通过让一个事实与相反的情况对比,以引起读者的思考。

例如:“外有暴风雨,而内能能安如山川乎?”4. 修辞问句修辞问句在古代文言文中也常见,用于增加修辞效果。

一般是通过提问来表达陈述句的意义,进而引起读者的思考。

例如:“天地之气,见乎贞白;日月之处,见乎其光;人道之行,见乎相亲;于此可否乎?”5. 状语倒装状语倒装是古代文言文中常用的一种句式特点。

通过将状语移动到句首,以突出某种感情或情绪。

例如:“如斯人者何!”中的“如斯”作为状语被放到句首,起到强调的作用。

6. 排比句排比句是一种句式特点,通过多个相同或类似结构的短句排列在一起,以增强修辞效果。

例如:“凛冽寒风,淅淅沥沥冰雨,严寒刺骨,冰天雪地”。

7. 并列动词在古代文言文中,常见的句式特点之一是将两个或多个动词并列在一起,以增强表达的力度。

例如:“生死考验,成败之判”。

8. 具体事例的描写古代文言文中,具体事例和描写被广泛运用。

通过使用生动形象的语言描写,以突出文中的某个观点或意义。

这样的描写常常伴随着具体的比喻、拟人、象征等修辞手法。

总结起来,古代文言文中的句式特点丰富多样,具有自己独特的表达方式和语法规则。

文言文特殊句式简析[相关知识梳理]古代汉语常见的特殊句式主要有四种,即判断句、被动句、倒装句、省略句。

一、判断句现代汉语的判断句,一般要在主语和谓语之间加判断动词是”,但在古代汉语里,绝大多数情况下借助语气词来表示判断。

1. 主语后用者”字表示停顿,在谓语后用也”帮助判断,构成“,者,,,也” 式。

这种判断句式,是古汉语中表示判断的典型格式。

如:陈胜者,阳城人也。

(〈〈陈涉世家》)有时省去者”,如:南阳刘子骥,高尚士也。

(〈〈桃花源记》)有时省去也”,如:柳敬亭者,扬州之泰州人本姓曹。

(〈〈柳敬亭传》)有时者”、也”都不用。

如:刘备天下枭雄。

(〈〈赤壁之战》)2. 用动词为”是”表示判断,即“,为(是),,'式。

如:人方为刀俎,我为鱼肉。

(〈〈鸿门宴》)/问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(〈〈桃花源记》)6.用乃”即”贝尸皆”必”耳“'等副词表示肯定判断,用副词非”表示否定判断。

如:此则岳阳楼之大观也。

(〈〈岳阳楼记》)/当立者乃公子扶苏。

(〈〈陈涉世家》)又如:城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也。

(〈〈得道多助,失道寡助》)二、被动句现在被动句常用被”来表示,文言文常用介词为”或亍”来表被动,偶尔也用见”或被”,而且它们的用法也各不相同。

1. 在动词前面加介词为”,构成为+动词”的形式。

如:吴广素爱人,士卒多为用者。

(〈〈陈涉世家》)有时用为”引进主动者,谓语前再加所”表被动,构成为,,所,,”式。

如:其印为予群从所得。

(〈〈活板》)为”的行为主动者有时可以不出现,或被承前省略,变为“,为所,,'的形式。

如:否者,若属且为所虏。

(〈〈鸿门宴》)2. 用介词于”放在动词后,并引出施动者。

如:而君幸于赵王,故燕王欲结于君(〈〈廉颇蔺相如列传》)3. 用见”表示被动,或见”与亍”配合使用,或见”与被”对举使用。

如:秦城恐不可得,徒见欺。

(〈〈廉颇蔺相如列传》)4. 没有任何表示被动词语的被动句,这种被动句中没有出现任何被动词,这是一种意念上的被动句,可以根据上下文的意思补出。

课件contents •文言文特殊句式概述•判断句式深入剖析•被动句式详解及实例分析•省略句式还原技巧与训练•倒装句式调整方法及实例演示•固定结构掌握与运用能力提升•总结回顾与拓展延伸目录文言文特殊句式概述定义与特点定义特点常见类型及作用判断句被动句省略句倒装句010204识别方法与技巧熟悉文言文特殊句式的类型和特点,掌握各类句式的标志性词语和语法结构。

结合上下文语境进行理解,注意分析句子成分之间的关系和语义逻辑。

善于运用对比、归纳等方法,总结文言文特殊句式的规律和识别技巧。

多读多练,通过大量阅读和练习提高文言文特殊句式的识别和运用能力。

03判断句式深入剖析判断句基本结构主语+谓语+也这种结构是判断句最基本的形式,其中“也”是判断句的标志,相当于现代汉语中的“是”。

例如,“陈胜者,阳城人也。

”主语+为+谓语在这种结构中,“为”是判断词,相当于现代汉语中的“是”。

例如,“余为伯儺,余而祖也。

”主语+乃+谓语这种结构中的“乃”也是判断词,表示肯定判断。

例如,“当立者乃公子扶苏。

”主语+即+谓语这种结构中的“即”同样表示肯定判断。

例如,“梁父即楚将项燕。

”判断句语义关系分析等同关系01类属关系02比喻关系03判断句语气词运用“也”字的运用“矣”字的运用“耳”字的运用被动句式详解及实例分析“为”字句用介词“为”引进行为的主动者,表被动,即“为+施事者+谓语”的形式。

例如,“身死人手,为天下笑。

”“于”字句用介词“于”引进行为的主动者,表被动,即“谓语+于+施事者”的形式。

例如,“而智勇多困于所溺。

”“见”字句在动词前用“见”或又在动词后加“于”引进主动者,表被动,即“见+谓语”或“见+谓语+于+施事者”的形式。

例如,“秦城恐不可得,徒见欺。

”被动句基本形式介绍被动句语义色彩探讨不幸色彩中性色彩有些被动句并不带有明显的感情色彩,只是客观地陈述一个事实。

例如,“屈原既放,游于江潭。

”典型被动句实例剖析“信而见疑,忠而被谤。