古代汉语的特殊句式

- 格式:pptx

- 大小:219.15 KB

- 文档页数:10

宾语前置句动词可以带宾语,介词也可以带宾语,在文言文中,宾语前置是有条件的。

一、动词宾语前置文言文中动词宾语前置,大致有以下四种种情况:(一)否定句中,代词作宾语。

否定句中动词的宾语如果是代词,这个代词宾语一般要放在动词的前面,这是古汉语特有的用法。

1、动词前面有“不”“未”“弗”“无”等否定副词的否定句。

在这种否定句里,动词的宾语如果是代词,一般放在动词的前面2、古之人不余欺也。

(《石钟山记》)译文:“古时候的人没有欺骗我呀。

”这是个否定句。

动词前面有否定副词“不”,代词宾语“余”,放在动词“欺”的前面。

翻译的时候应该按现代汉语的顺序,即“古之人不欺余也”。

忌不自信。

(《邹忌讽齐王纳谏》)译文:“邹忌不相信自己(比他漂亮)。

”这是个否定句。

动词前面有否定副词“不”,代词宾语“自”,放在动词“信”的前面。

翻译时应该按现代汉语的顺序,即“忌不信自”。

3、以否定性无定代词作主语的否定句。

在这类否定句中,动词的宾语如果是代词一般也要放在动词的前面。

三岁贯汝,莫我肯顾。

(《硕鼠》)这是否定句。

它的主语是“莫”“莫”是否定性无定代词。

宾语“我”也是代词,现代汉语“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”。

(二)疑问句中,代词作宾语,放在动词谓语前。

在古代汉语里,使用频率大的疑问代词是“何”字,其他的还有“谁、孰、恶、安、焉、胡、奚、曷”等,它们作宾语时,也放在动词谓语前面。

①良问曰:“大王来何操?”(〈鸿门宴〉)译文:“张良问道:‘大王来时带什么了吗?’”这是疑问句,“何”是疑问代词,它充当动词“操”的宾语,前置到“操”的前面。

按现代汉语的顺序,应是“大王来操何?”②沛公安在?(〈鸿门宴〉)译文:“沛公在哪里?”这是疑问句,“哪里:是疑问代词,它是动词在“的”宾语,前置到“操“的前面。

按现代汉语的顺序,应是“沛公在安?”(三)用“之”把宾语提到动词前,以加重语气。

这种现象古汉语并不多见。

如:句读之不知,惑之不解。

(韩愈《师说》)译文:“不懂得断句,不明白疑难问题……”句中的“句读”,“惑”都是要强调的宾语,动词是“知”、“解”。

韩非子五蠹古代汉语特殊句式摘要:一、古代汉语特殊句式概述1.判断句2.被动句3.宾语前置4.定语后置5.状语后置二、韩非子《五蠹》中的古代汉语特殊句式实例分析1.判断句式2.被动句式3.宾语前置4.定语后置5.状语后置三、总结1.古代汉语特殊句式对现代汉语的影响2.古代汉语特殊句式在文学作品中的价值正文:一、古代汉语特殊句式概述古代汉语中有一些特殊的句式,这些句式在现代汉语中已经不常见,但在文学作品和古文中却经常出现。

主要包括判断句、被动句、宾语前置、定语后置和状语后置等。

1.判断句:判断句是古代汉语中表示判断的一种句式,通常用语气词“者”、“也”表示判断。

例如:“廉颇者,赵之良将也。

”(《廉颇蔺相如列传》)2.被动句:被动句是表示主语是谓语所表示行为的被动者的句式。

古代汉语中常见的被动句式有:用介词“于”引进行为的主动者,表被动;在动词前边用见”表示被动;在动词前边加介词“为”,构成为动词”的形式。

3.宾语前置:宾语前置是指将宾语提到谓语之前,以突出宾语的地位。

例如:“吾谁欺?”(《论语·子罕》)4.定语后置:定语后置是指将修饰名词的定语放在名词之后。

例如:“蚓无爪牙之利,筋骨之强。

”(《荀子·劝学》)5.状语后置:状语后置是指将修饰动词或形容词的状语放在动词或形容词之后。

例如:“于乎,游子之歌!”(《诗经·邶风·击鼓》)二、韩非子《五蠹》中的古代汉语特殊句式实例分析《五蠹》是韩非子的一篇散文,其中出现了大量的古代汉语特殊句式,下面我们对其中的一些实例进行分析。

1.判断句式:“韩非子,战国之时,秦国之贵公子也。

”(《五蠹》)这个句子用“者”、“也”表示判断,符合古代汉语判断句的句式特点。

2.被动句式:“且夫五蠹之民,皆天下之穷困者也。

”(《五蠹》)这个句子用“者”引进行为的主动者,表示被动,是古代汉语被动句的一种形式。

3.宾语前置:“夫五蠹者,何谓也?”(《五蠹》)这个句子将宾语“何谓”提到谓语“谓”之前,突出宾语的地位,是古代汉语宾语前置的一种形式。

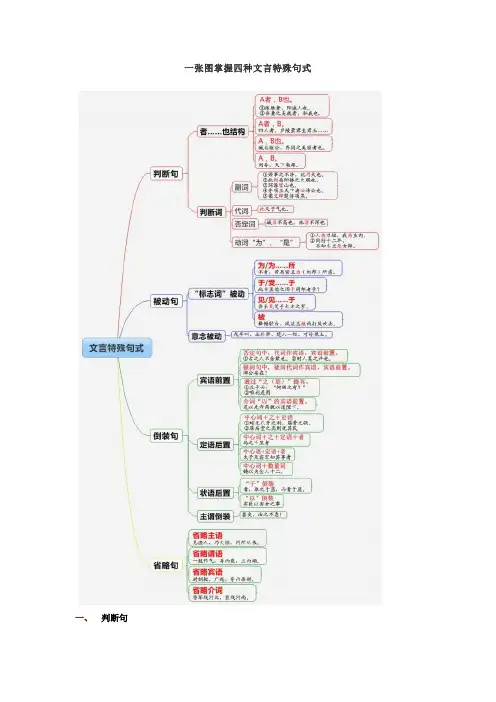

一张图掌握四种文言特殊句式一、判断句在现代汉语中,一般用“是”表示判断。

文言文中,在少数地方也用到了“是”来表示判断,如:“不知木兰是女郎。

”“问今是何世。

”但是古汉语中判断句的主要特点是不用判断词,其常见的句式有:1.在主语后加“者”表停顿,在谓语后加“也”表判断,基本形式有:(1)A者,B也。

这是文言文判断句最常见的形式。

◇陈涉者,阳城人也。

所以……者……也”(表示因果关系的判断句。

)◇所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

(……的缘故,是因为……)◇事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

(2)(2)A者,B。

◇四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。

(3)(3)A,B也。

◇和氏璧,天下所共传宝也。

◇城北徐公,齐国之美丽者也。

◇今人有大功而击之,不义也。

◇鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

(4)A,B。

无标志,直接判断:既不用判断词,也不用语气词,通过语意直接表示判断。

◇刘备,天下枭雄。

◇秦,虎狼之国。

2.用“乃”“则”“即”“因”“皆”“悉”“”必(副词)/ “是”“此”(代词)/“为”/“非”(表否定判断)等词语表判断。

◇若事之不济,此乃天也。

◇此则岳阳楼之大观也。

◇环滁皆山也。

◇夺项王天下者必沛公也。

◇六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

◇城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也。

◇梁父即楚将项燕。

◇此亡秦之续耳。

◇人为刀俎,我为鱼肉。

◇此悉贞良死节之臣。

◇此天子气也。

被动句文言文中,被动句的主语是谓语动词所表示的行为被动者、受事者,而不是主动者、施事者。

被动句主要有两大类型:一是有标志词的被动句,即借助一些被动词来表示;二是没有标志词的被动句,又叫意念被动句。

(一)1.用“为”/“为……所……”或“……为(之)所……”表被动。

◇不者,若属皆且为(刘邦)所虏。

◇身死人手,为天下笑者,何也?3.用“于”或“受……于……”表被动。

◇夫赵强而燕弱,而君幸于赵王。

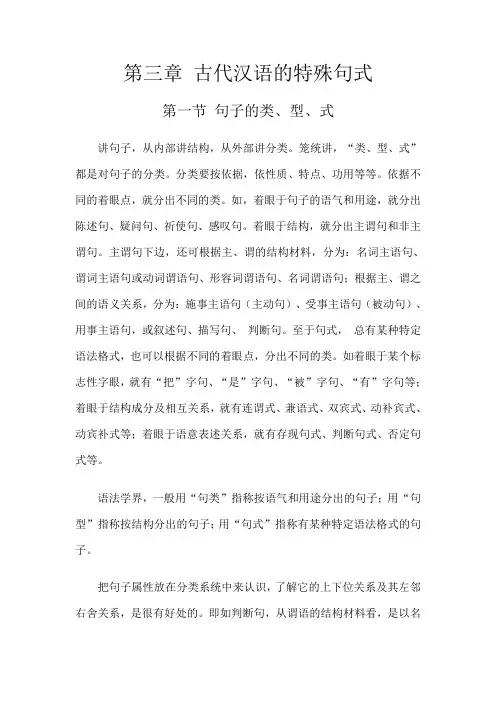

第三章古代汉语的特殊句式第一节句子的类、型、式讲句子,从内部讲结构,从外部讲分类。

笼统讲,“类、型、式”都是对句子的分类。

分类要按依据,依性质、特点、功用等等。

依据不同的着眼点,就分出不同的类。

如,着眼于句子的语气和用途,就分出陈述句、疑问句、祈使句、感叹句。

着眼于结构,就分出主谓句和非主谓句。

主谓句下边,还可根据主、谓的结构材料,分为:名词主语句、谓词主语句或动词谓语句、形容词谓语句、名词谓语句;根据主、谓之间的语义关系,分为:施事主语句(主动句)、受事主语句(被动句)、用事主语句,或叙述句、描写句、判断句。

至于句式,总有某种特定语法格式,也可以根据不同的着眼点,分出不同的类。

如着眼于某个标志性字眼,就有“把”字句、“是”字句、“被”字句、“有”字句等;着眼于结构成分及相互关系,就有连谓式、兼语式、双宾式、动补宾式、动宾补式等;着眼于语意表述关系,就有存现句式、判断句式、否定句式等。

语法学界,一般用“句类”指称按语气和用途分出的句子;用“句型”指称按结构分出的句子;用“句式”指称有某种特定语法格式的句子。

把句子属性放在分类系统中来认识,了解它的上下位关系及其左邻右舍关系,是很有好处的。

即如判断句,从谓语的结构材料看,是以名词或名词性词组作谓语;从谓语对主语的语义关系看,是判断;只就现代汉语看,判断句的主谓联系,有“是”字作标志,正是在这点上,古今汉语判断句式表现出大的差异。

而被动句,从谓语的结构材料看,是以动词或动词性词组作谓语;从主语对谓语的语义关系看,是受事作主语;只就现代汉语看,有形式标志的被动句,有“被(给、让)”字作标志,正是在这点上,古今汉语被动句式表现出大的差异。

第二节判断句一、判断句的概念用来断定主语所指和谓语所指同属一种事物(如:《阿Q正传》的作者是鲁迅。

)或断定主语所指的人或事物属于某一性质和种类的句子(如:鲸鱼是哺乳动物。

)叫判断句。

判断句以名词或名词性词组作谓语。

联系主语和名词谓语以构成判断的词,叫判断词或叫系词。

古代汉语特殊句式古代汉语中有许多特殊句式,下面将列举一些常见的句式,并对其进行解释和举例。

一、倒装句倒装句是古代汉语中常见的一种特殊句式,即将谓语动词的主语和宾语的位置颠倒。

倒装句可以分为主谓倒装和宾语前置倒装两种情况。

1. 主谓倒装主谓倒装是指将谓语动词提前,主语放在谓语动词之后的句式。

这种句式常用于强调句子中的某个成分或引起注意。

例句:山高路远,行人稀少。

君子远庖厨,近世食客。

2. 宾语前置倒装宾语前置倒装是指将宾语放在谓语动词之前的句式。

这种句式常用于强调句子中的宾语或引起注意。

例句:父母都是我们最亲的人,我们应该孝敬他们。

大雁南飞,预示着冬天的来临。

二、折叠句折叠句是指句子中的某个成分重复出现,形成一种折叠的结构。

这种句式常用于强调或加强句子中的内容。

例句:天上有多少星星,地上就有多少河流。

山青青,水绿绿,风轻轻,云蓝蓝。

三、对偶句对偶句是指句子中的两个部分在结构上相互呼应,表达一种对立或呼应的关系。

对偶句常用于修辞或强调句子中的内容。

例句:天阴则下雨,天晴则放晴。

春日暖风吹绿柳,秋天清露滋红叶。

四、排比句排比句是指句子中的成分按照一定的顺序排列,形成一种并列的关系。

排比句常用于修辞或强调句子中的内容。

例句:天高云淡,水长船慢,人远山青。

青山绿水,古刹秋风,鸟语花香。

五、状语前置句状语前置句是指将句子中的状语提前,放在谓语动词之前的句式。

状语前置句常用于强调或突出句子中的状语。

例句:悠悠岁月,人生苦短。

急流勇退,大海湛蓝。

六、借代句借代句是指用一个词代替句子中的另一个词,使句子更加简洁明了。

例句:狼来了!(指危险来了)兔死狐悲。

(指类似的人会有类似的遭遇)七、比拟句比拟句是指用“如”、“若”等词语将两个事物进行比较,形成一种比拟的关系。

比拟句常用于修辞或强调句子中的内容。

例句:如花美眷,似水流年。

若即若离,如影随形。

八、反问句反问句是指以疑问的形式来表达肯定或否定的意思。

反问句常用于修辞或强调句子中的内容。

古代汉语的特殊句式一、宾语前置否定句中代词宾语前置这类宾语前置,要具备两个条件:一是宾语必须是代词;二是必须是否定句,由“不”、“未”、“毋”、“莫”等否定词表示。

在这种情况下,代词宾语要放在动词之前和否定词之后。

例如:《硕鼠》:“三岁贯汝,莫我肯顾。

”“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”。

疑问句中代词宾语前置文言文中用疑问代词“谁”、“何”、“奚”、“安”等做宾语时往往放在动词的前面。

例如:《鸿门宴》:“良问曰:‘大王来何操?’”“何操”应理解为“操何”。

介词宾语前置在现代汉语中,介词后面跟着宾语,组成介宾结构,用来修饰动词谓语。

在文言文中,介词宾语往往置与介词之前,形成一种倒置的现象。

例如:《岳阳楼记》:“臆!微斯人吾谁与归?”“谁与归”应理解为“与谁归”。

普通宾语前置在一般性的宾语前置中,大家要注意语感。

宾语前置文言文中,动词或介词的宾语,一般置于动词或介词之后,但在一定条件下,宾语会前置,其条件是:第一、疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

这类句子,介词的宾语也是前置的。

如:“沛公安在?”(《史记.项羽本记》)这种类型的句子关键是作宾语的疑问代词(像:谁、何、奚、曷、胡、恶、安、焉等)。

值得注意的是,介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置。

如:“余是以记之,以俟观人风者得焉。

”(柳宗元《捕蛇者说》)其中的“是”是一般代词,但也前置了。

第二、文言否定句中,代词作宾语,宾语前置。

这类句子有两点要注意,一是否定句(一般句中必须有“不”、“未”“毋”、“无”、“莫”等否定词);二是代词作宾语。

如:“时人莫之许也。

”(陈寿《三国志.诸葛亮传》)正常语序应该是“时人莫许之也。

”第三、用“之”或“是”把宾语提前取动词前,以突出强调宾语。

这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。

如:“句读之不知,惑之不解。

”(韩愈《师说》)有时,还可以在前置的宾语前加上一个范围副词“唯”,构成“唯......是......”的格式。

文言特殊句式与现代汉语比较而言,文言中存在以下几类特殊句式:1.判断句(包括肯定判断和否定判断)2.省略句3.被动句4.倒装句(主谓倒装、宾语前置、状语后置、定语后置)5.固定格式。

在文言的翻译中要注意将其转化为现代汉语的正常语序。

一、判断句判断句是以名词、代词或名词性词组为谓语,对主语直接表示判断的句子。

在现代汉语里,一般是在主语和谓语之间用一个判断词“是”来联系。

如:“鲁迅是绍兴人。

”但也有不用判断词的。

如:“鲁迅,绍兴人。

”文言文中的判断句式通常是借助于虚词构成一定格式来表示的,主要表示法有以下几种:1.“……者,……也”格式。

“者”“也”都是语气词,“者”表提顿,“也”表肯定。

这是古汉语判断句的典型结构。

“者也”可以单用,可以双用,可以合用,也可以不用。

如:“刘备者,天下枭雄也。

”(“者也”双用)“刘备者,天下枭雄。

”或“刘备,天下枭雄也。

”(“者也”单用)“刘备,天下枭雄。

”(“者也”不用)“刘备,天下枭雄者也。

”(“者也”合用)2.“……是……”格式。

“是”在文言中表判断,这种情况比较少。

先秦中几无,汉以后出现。

如:“不知木兰是女郎。

”《木兰诗》“自言本是京城女。

”《琵琶行》“同是天涯沦落人。

”《琵琶行》3.动词“为”表判断。

“此为何若人?”(这是怎样的人?)《墨子》4.副词“乃”“即”“则”“皆”表判断。

“若事之不济,此乃天也。

”《赤壁之战》“吾翁即汝翁。

”(我刘邦的父亲就是你项羽的父亲。

)《汉书、项籍传》“此则岳阳楼之在观也。

”《岳阳楼记》“吾村十里皆平原。

”《冯婉贞》5.否定判断。

“人非生而知之者。

”《师说》“人非圣贤,孰能无过。

”以上是判断句常见的表示形式,译成现代汉语时,都要在主语和谓语之间加判断词“是”。

但是,在一些文言句子中,有的原来有“是”字,从表面上看,这个“是”字很像是判断词,其实,在绝大多数情况下它不是判断词,而是一个指示代词,复指前文内容,译为“这”“此”。

翻译时,有时要另加判断词“是”。

文言文特殊句式简析[相关知识梳理]古代汉语常见的特殊句式主要有四种,即判断句、被动句、倒装句、省略句。

一、判断句现代汉语的判断句,一般要在主语和谓语之间加判断动词是”,但在古代汉语里,绝大多数情况下借助语气词来表示判断。

1. 主语后用者”字表示停顿,在谓语后用也”帮助判断,构成“,者,,,也” 式。

这种判断句式,是古汉语中表示判断的典型格式。

如:陈胜者,阳城人也。

(〈〈陈涉世家》)有时省去者”,如:南阳刘子骥,高尚士也。

(〈〈桃花源记》)有时省去也”,如:柳敬亭者,扬州之泰州人本姓曹。

(〈〈柳敬亭传》)有时者”、也”都不用。

如:刘备天下枭雄。

(〈〈赤壁之战》)2. 用动词为”是”表示判断,即“,为(是),,'式。

如:人方为刀俎,我为鱼肉。

(〈〈鸿门宴》)/问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(〈〈桃花源记》)6.用乃”即”贝尸皆”必”耳“'等副词表示肯定判断,用副词非”表示否定判断。

如:此则岳阳楼之大观也。

(〈〈岳阳楼记》)/当立者乃公子扶苏。

(〈〈陈涉世家》)又如:城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也。

(〈〈得道多助,失道寡助》)二、被动句现在被动句常用被”来表示,文言文常用介词为”或亍”来表被动,偶尔也用见”或被”,而且它们的用法也各不相同。

1. 在动词前面加介词为”,构成为+动词”的形式。

如:吴广素爱人,士卒多为用者。

(〈〈陈涉世家》)有时用为”引进主动者,谓语前再加所”表被动,构成为,,所,,”式。

如:其印为予群从所得。

(〈〈活板》)为”的行为主动者有时可以不出现,或被承前省略,变为“,为所,,'的形式。

如:否者,若属且为所虏。

(〈〈鸿门宴》)2. 用介词于”放在动词后,并引出施动者。

如:而君幸于赵王,故燕王欲结于君(〈〈廉颇蔺相如列传》)3. 用见”表示被动,或见”与亍”配合使用,或见”与被”对举使用。

如:秦城恐不可得,徒见欺。

(〈〈廉颇蔺相如列传》)4. 没有任何表示被动词语的被动句,这种被动句中没有出现任何被动词,这是一种意念上的被动句,可以根据上下文的意思补出。

一、古代汉语、英语和现代汉语句法的异同1、有“计未定,求人可使报秦者,未得。

(《廉颇蔺相如列传》)They couldn’t decide how to deal with it, and tried to find someone (who could be sent to the kingdom of Qin to make response)but failed.2、我们在操场打篮球。

We play basketball on the playground.3、至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上。

(苏轼《石钟山记》)No person had been here ,until LiBo who was in Tang Dynasty was. He got or obtained two pieces of stone on the pond.二、介词结构后置句1、况吾与子渔樵于江渚之上2、月出于东山之上,徘徊于斗牛之间3、今尔出于崖涘三、宾语前置句(1)否定句中,代词作宾语需前置。

1、三岁贯女,莫我肯顾\德\劳2、彼不恩(施恩)我(顾念\顾惜)3、古之人不余欺也(慰问\犒劳)4、自书典所记,未之有也5、我无尔诈,尔无我虞6、每自比于管仲,时人莫之许也7、不患人之不己知,患不知人也8、时不我待岁不我与(2)疑问句中,代词作宾语需前置。

1、何以战?2、微斯人,吾谁与归?3、大王来何操?4、吾谁欺?5、沛公安在?6、而今安在哉?7、君何以知之?8、国胡以相恤?9、何为其然也?10、而又何羡乎?11、又奚以自多?12、何取于水也?(3)“惟……之\是”格、“惟……之\是”格1、唯(惟)利是图2、唯(惟)命是从\听唯才是举3、唯(惟)你是问4、唯余马首是瞻5、惟陈言之务去6、父母唯其疾之忧。

《论语》(父母就是担忧子女的疾病。

)7、皇天无亲,惟德是辅。

《左传》(上天对人没有亲疏,只辅助有德行的)8、惟德是馨\崇(4)借助“之\是”提宾(“之\是”式)1、何陋之有?2、何罪之有?3、句读之不知,惑之不解4、如子之言,我且贤之用,能之使,劳之论,我何以报子?5、今吴是惧用城于郢。