中国历代职业装发展史

- 格式:ppt

- 大小:19.34 MB

- 文档页数:32

简述中国服装史上的五次服饰变革

中国服装史上有五次重大的服饰变革,分别是:

1. 胡服骑射:发生在战国时期,赵国赵武灵王推出的一项政策。

为了加强军事训练和战争需要,赵武灵王下令将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原,以紧窄利落的装扮替代了中原人宽衣大带的着装。

2. 开放唐装:发生在唐朝时期,是当时中国文化的高峰之一。

唐装的特点是宽大、舒适、流畅,以刺绣和花鸟图案为主要装饰。

3. 华贵清装:发生在清朝时期,是中国传统服装的顶峰之一。

清装的特点是华丽、精致、严谨,以龙凤和珠宝为主要装饰。

4. 西服东进:发生在民国时期,是中国传统服装和西方服装的一次融合。

西服的特点是贴身、简约、实用,以纽扣和领带为主要装饰。

5. 现代时装:发生在现代社会,是中国传统服装和现代时尚的一次融合。

现代时装的特点是创新、个性化、多样化,以设计师的创意和面料为主要装饰。

这五次服饰变革体现了中国传统文化和西方文化的交流和融合,也反映了不同历史时期的社会背景和文化特点。

职业工装发展历程职业工装是职场人士穿着的一种专业化的服装,它具有提升形象、彰显职业特点的功能。

职业工装的发展历程可以追溯到古代,随着时代的变迁,职业工装也经历了不断的演变和改进。

在古代,职业工装的概念最早出现在官员身上。

他们穿着不同的服装以示身份地位,例如清朝官员穿着官服、明朝士人穿着文士服等。

这些服装不仅体现了职业特点,还表达了社会地位和权力的象征。

此后,职业工装概念逐渐扩展到其他行业,如医生、教师、律师等。

这些职业工装一般以整洁、庄重为特点,代表了职业者的专业素养和责任感。

随着工业革命的到来,职业工装开始注重实用性和安全性。

例如,军人和消防员需要穿着坚固、防护性能强的制服,以保护自己在危险场合的安全。

同时,一些工厂也开始为工人提供统一的工装,使他们在工作中保持整洁和安全。

这些工装一般采用耐磨、防火等特殊面料制作而成,以适应工作环境的需求。

20世纪初,随着职业化程度的提高,职业工装越来越受到重视。

在企业中,员工的着装已经成为了一种企业文化的体现。

企业开始要求员工穿着统一的工装,以便于区分身份、加强企业形象。

此外,一些特定行业也开始着重设计自己的职业工装,如航空员的制服、医生的白大褂等,以进一步强化行业特点和提升形象。

近年来,随着时尚的影响,职业工装的设计也越来越注重个性化和时尚感。

不再局限于传统的单一样式和颜色,职业工装加入了更多元化的元素。

例如,颜色、面料、剪裁等方面的创新,使职业工装更加符合时尚潮流。

同时,一些行业也开始采用更具专业性的工装,如工程师的反光服、护士的护理服等,以提升工作效率和专业形象。

总的来说,职业工装的发展历程可以概括为从身份地位的象征到实用安全的考虑,再到现如今注重形象与专业的结合。

职业工装的发展不仅反映了职场人士对自身形象的重视,也体现了社会对职业道德和专业精神的高度重视。

随着时代的推移,职业工装将继续不断创新和改进,以适应不同行业的需求,并彰显职业的尊严和价值。

中国从古至今服装的演变中国自古以来,服装一直是人们日常生活中不可缺少的一部分。

在经过数千年的时间洗礼和演变后,中国服装逐渐形成了自己独特的风格和特色。

下面将从古代到现代,为大家简要介绍中国服装的演变历程。

古代服饰中国古代的服饰被分为两类,一类是“礼服”,另一类是“常服”。

礼服是用来参加宗教仪式或主持官方仪式时所穿的服装。

常服则是日常穿着的衣服。

在古代,衣服的种类和制作材料都非常丰富,同时也反映了社会等级和身份的不同。

夏、商、周三代的服饰以皮毛为主要材料,用织物比较少。

秦汉时期则发展了丝绸制作技术,这使得服饰更加华丽、精致。

汉代时期流行的“襦裙”成为了女性的主要服饰,男性则以“中山装”为主要形式。

唐宋时期是中国服饰的鼎盛时期,这个时期的服饰风格受到汉族、蒙古族、西域、满族等少数民族的影响。

唐朝的服装风格广泛受到印度、中亚、西域等地的影响,出现了“甲胄裙”、“青衫霓裳”、“官袍马褂”等多种服饰形式。

宋代则开始出现了“对襟直裰”和“襦裙对襟”等改良式样,女性服饰则发展出了出水芙蓉、仙袂飘飖等形式。

明清时期明、清时期是中国服饰风格的分水岭,服饰的风格在这个时期发生了很大的变革。

明时期的国家政策规定,男子必须穿白色长袍,而女性则以敞筒青衫为主要服装形式。

清代时期,则区分了“满洲式”和“汉式”两类服饰。

清代的服饰风格受到了满洲族、蒙古族、汉族的影响。

蒙古族的传统服饰对于清朝官员礼仪的影响非常大,这也导致了清代的官僚文化和服饰文化的融合。

此外,清代时期的服饰还受到了欧洲和日本的影响,引入了更加现代化和时尚的元素。

现代时期随着中国社会的现代化进程,服饰风格也发生了巨大的变革。

在20世纪初,西装、西服进入中国,并成为现代职业人士的标志、代表。

与此同时,女性也开始越来越注重时尚和个性化,出现了很多具有代表性文化元素的服装元素,比如“旗袍”、“改良旗袍”等。

20世纪70年代以后,中国开始开放,各种服饰风格汇聚于此,西式服饰和传统服饰、东方文化和西方文化相互融合,时尚元素更加多元化和多样化。

附:

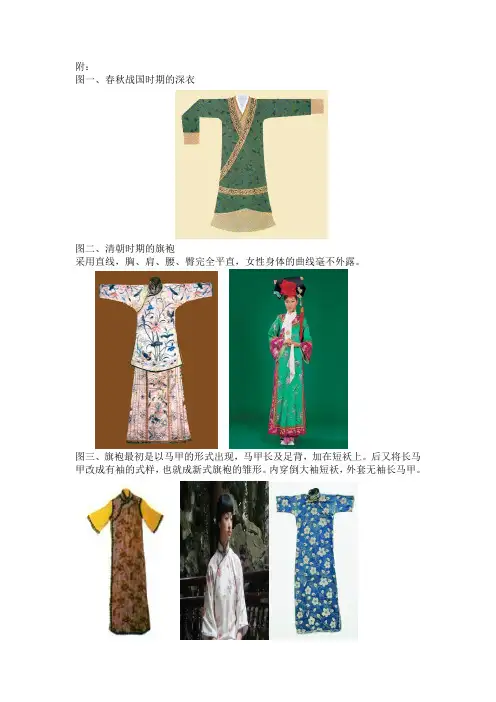

图一、春秋战国时期的深衣

图二、清朝时期的旗袍

采用直线,胸、肩、腰、臀完全平直,女性身体的曲线毫不外露。

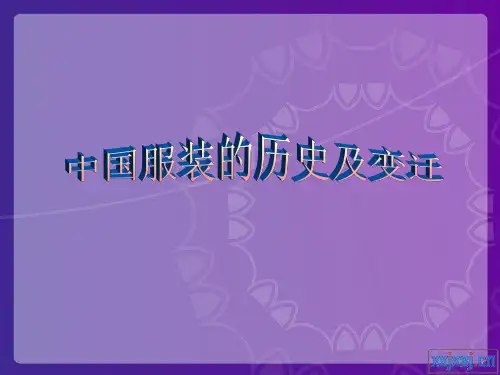

图三、旗袍最初是以马甲的形式出现,马甲长及足背,加在短袄上。

后又将长马甲改成有袖的式样,也就成新式旗袍的雏形。

内穿倒大袖短袄,外套无袖长马甲。

图四、最左为民国时期流行的旗袍;右中为颇受争议的民国旗袍。

图五、现代旗袍的剪裁更突出了人体的曲线美

图六、20世纪90年代后的新式旗袍(左起一、二)

图七、旗袍的西化:具有国际风味的旗袍(右起一、二)。

中国服装行业发展历史1.简述一下中国的服饰发展历史一、先秦时期:妇女*** 裤子穿裙子,人们常说的衣裳指的是衣服和裙子,上为衣,下为裳。

二、汉朝时期:最有名的是留仙裙,而且汉朝女人每层衣服的领子必须露出。

层层叠叠可以超过3层,名曰三重衣。

三、魏晋南北朝时期:这时的条纹间色裙走红,飘逸的长裙是诸位贵族女士的标配,而曳地五尺是常用标准,宽大的袖口缀有不同颜色的袖贴,条纹间色长裙让视觉很有跳跃感。

四、隋唐时期:隋朝时隋文帝厉行节俭,衣着简朴,不注重服装的等级尊卑,在位时平时只戴乌纱帽。

到唐朝,是我国封建社会的鼎盛时期,服饰也趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

唐朝时期的女子服饰,可谓中国服装中最为精彩的篇章,其冠服之丰美华丽,妆饰之奇异纷繁,都令人目不暇接。

五、宋辽夏金元:宋代基本保留了汉民族服饰的风格,辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。

各民族服饰再度交流与融合。

六、明代:恢复汉族的传统,明太祖朱元璋重新制定汉服服饰制度。

明代皇帝戴乌纱折上巾(乌纱翼善冠),帽翅自后部向上竖起。

明初要求衣冠恢复唐制,其法服的式样与唐代相近,只是将进贤冠改为梁冠,又增加了忠靖冠等冠式。

七、清代:清王朝取代朱明,即以暴力手段推行剃发易服,按满族习俗统一男子服饰。

顺治九年(1652),钦定《服色肩舆条例》颁行,从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。

明代男子一律蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫,辫垂脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。

但官民服饰依律泾渭分明。

八、民国时期:(1)男装:民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。

穿着中西装都戴礼帽,被认为是最庄重的服饰。

20年代前后出现中山装、逐渐在城市普及。

广大农村一直沿用传统的袄裤,头戴毡帽或斗笠,脚着自家缝纳的布鞋。

(2)女装:辛亥革命带来了多样化,一身袄裤之外,又多穿用袄裙套装。

20年代以来,妇女喜爱旗袍,旗袍逐渐成为时装而不衰。

新中国以来中国服饰的变化汉服代表着汉朝的端庄典雅,唐装代表着唐朝的自信开放。

服饰从来就是一个国家、一个社会、一个时代最鲜活生动、最形象的记录。

建国以来,服饰潮流的每一次变化,都折射出我国政治、经济、文化等方面的进步与变革。

建国初期,很多地区的服饰还保留着民国时期的样式。

城市男子一般穿侧面开襟的长袍,妇女穿旗袍。

农村男子一般穿中式的对襟短衣、长裤,妇女穿左边开襟的短衫、长裤,有的还穿一条长裙。

此外还时行西装和中山装。

做衣的面料则多是机织的“洋布”、粗棉布或麻布。

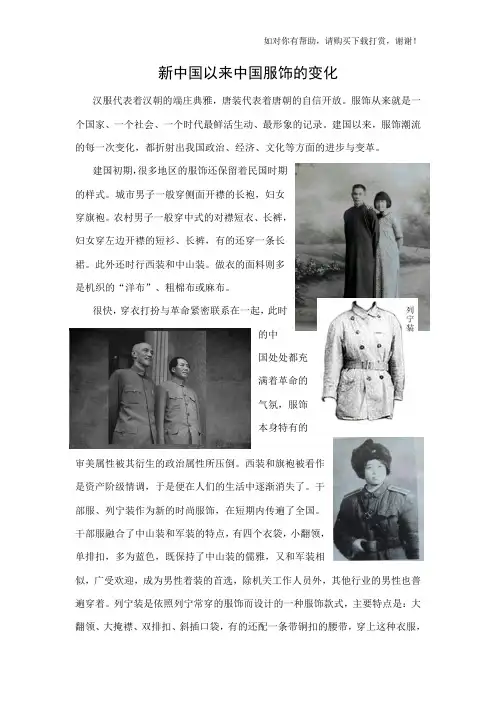

很快,穿衣打扮与革命紧密联系在一起,此时的中国处处都充满着革命的气氛,服饰本身特有的审美属性被其衍生的政治属性所压倒。

西装和旗袍被看作是资产阶级情调,于是便在人们的生活中逐渐消失了。

干部服、列宁装作为新的时尚服饰,在短期内传遍了全国。

干部服融合了中山装和军装的特点,有四个衣袋,小翻领,单排扣,多为蓝色,既保持了中山装的儒雅,又和军装相似,广受欢迎,成为男性着装的首选,除机关工作人员外,其他行业的男性也普遍穿着。

列宁装是依照列宁常穿的服饰而设计的一种服饰款式,主要特点是:大翻领、大掩襟、双排扣、斜插口袋,有的还配一条带铜扣的腰带,穿上这种衣服,显得既新颖又思想进步,遂迅即成为女性的典型服饰,革命女干部更是人人必穿。

但在苏联,列宁装本是男性的服饰,传入中国后却成为女性的普遍衣着,这成为了服饰史上的一件趣事。

50年代,全国出于经济发展的起步阶段,人民权利投入经济建设的潮流中。

工人、农民的社会地位得到很多的提高,全社会流行朴素美,在穿着上更趋向与实用和结实。

1956年,社会主义建设开始轰轰烈烈地进行,当人们的生活一天天好起来的时候,流行的色彩也从蓝色、灰色变得丰富多彩。

从苏联传入的色彩鲜艳的连衣裙布拉吉成为最受女性欢迎的服饰。

布拉吉裙在中国的流行,归功于一位苏联的领导人,这位领导人来中国访问时,提出中国的服饰不符合社会主义大国形象,“女性应该人人穿花衣,以体现社会主义欣欣向荣的面貌。

中国服饰演变史公元前221—公元220年,秦汉时期。

衣着以深衣为主,直裾和曲裾不仅是男式服饰,也是女式服饰常见类型。

襦裙之类也是有的。

公元221—公元420年,魏晋时期。

衣着普遍比较大且宽松。

公元420—公元589年,北朝时期。

公元220—公元589年,魏晋南北朝时期。

公元420—公元589年,南北朝时期。

公元581—公元618年,隋朝时期。

公元618—公元907年,唐朝时期。

这时候的衣着是仿照隋朝而制。

公元618—公元907年,唐朝时期。

这是一个广泛受外国影响的时期,同时也影响了其他不少国家。

公元618—公元907年,中晚唐时期。

女性的衣着变得更加宽松了。

公元960—公元1279年,宋朝时期。

贵族妇女开始实行缠足。

公元1271—公元1368年,元朝时期。

中国处于蒙古人的统治之下。

公元1368—公元1644年,明朝时期。

元朝留下的习俗被废除,人们又恢复了原来的习惯。

公元1368—公元1644年,明朝时期。

公元1368—公元1644年,明朝时期。

公元1644—公元1911年,清朝时期。

公元1644—公元1911年,清朝时期。

满族人试图禁止缠足,但没有成功。

公元1911—公元二十世纪二十年代,1927年朱家在广州的禁止女性束胸的运动。

人民仍然试图禁止缠足,可惜又失败了。

公元1911—公元二十世纪二十年代。

这个时期,旗袍——源于满人女性传统服装,被汉人所接受。

公元二十世纪三十年代—公元二十世纪四十年代。

这个时期,衣着变得越来越西洋化,在剪裁上也更加适合偏胖体型,缠足习俗被彻底根除。

公元二十世纪四十年代—公元二十世纪六十年代。

公元二十一世纪。

现代时期。

中国古代服装的演变中国古代的服装演变可以追溯到旧石器时代,但真正有文字记载的古代服装演变开始于夏商周时期。

以下是中国古代服装演变的概述。

1. 夏商周时期(约公元前2070年-公元前256年)夏、商、周三代的服装整体上比较简单,男女装的区别不大。

男子常穿褐色或黑色的长衫和裙子,女子则穿褐色或红色的裙子。

此时期的服装以布料为主,辅以皮革、毛皮等材质,装饰相对简单。

2. 秦汉时期(公元前221年-公元220年)秦汉时期的服装逐渐丰富多样,标志性的特征是凸显身份地位的服饰和装饰品的出现。

男子开始穿戴褶裙、襕衫和褂,腰带、鞋子等装饰逐渐成为重要元素。

女子的服装也多样化,经常采用裙子、外衣和襦裙等装饰,通常配以大量的首饰和头饰。

3. 魏晋南北朝时期(公元220年-公元589年)魏晋南北朝时期,服饰逐渐向华丽和豪华方向发展。

男子常穿长袍、外袍和褂,并佩戴冠帽。

女子的服装则更为绚丽,裙子诸如百褶裙、宽袖裙等款式,常佩戴各种首饰和头饰,发髻也较为复杂。

4. 隋唐时期(公元581年-公元907年)隋唐时期的服饰开始呈现丰富繁复的特点,反映出社会繁荣和文化交流的影响。

男子的袍子越来越宽松,褂的袖子也更加宽大。

女子的服装则更加华丽,裙子的褶皱和袖子的宽度越来越多,多采用明黄、明红等鲜艳的颜色。

此时期,头饰也越来越绚丽多样。

5. 宋元明清时期(公元960年-1912年)宋元明清时期的服装特点是注重礼仪和等级地位的体现。

男子常穿长褂、袍子和襴衫,腰带等饰品则被赋予更多的意义。

女子的服饰更加华美,裙子和上衣数量繁多,袖子宽度减小,领口越来越小,妆饰也日渐多样化,头饰更是变得复杂精致。

中国古代服装的演变经历了简单、丰富、华丽的历程,反映出人们对美的追求和社会文化的发展。

而随着历史的变迁,现代的服装也吸收了古代的元素,形成了丰富多样的时尚风格。

中国职业装设计的历史与现状研究第一章:引言职业装是指在职场上穿着的服装,其设计理念与风格需要与工作内容相符合,具有舒适、专业、大方等特点。

中国作为世界上最大的制造业大国,职业装的设计与生产已经成为了一个独立的产业。

本文旨在探究中国职业装设计的历史和现状,并探讨其未来的发展趋势。

第二章:中国职业装设计的历史新中国成立后,政府开始着力推行工业化进程,其中制衣业也得到了相应的发展。

在五十年代末期,中国开始有了最早的职业装设计,多数属于公务员工作服、工人工作服等。

这些职业装设计的主要特点是功能性强,色彩稳重。

到了七十年代,中国职业装设计出现了明显的变化。

随着国民经济的发展,越来越多的人开始进入职场。

为了满足职业人士的需求,职业装市场得到了快速的发展,设计师开始注重舒适性、美感和团队的整体形象。

九十年代,中国职业装的品牌开始出现,以宝岛女士、明珂、爱朵等经典品牌为代表。

这些品牌主打时尚、专业和品质。

同时,职业装也开始走向多元化,设计风格不再单一。

比如,宝岛女士将优美的中国风设计与国际时尚潮流相结合,打造出独特的风格。

第三章:中国职业装设计的现状当前,中国职业装的发展趋势呈现多样化和国际化。

为了促进行业发展,政府出台了相关的政策支持,鼓励企业和设计师进行创新和实践,不断推动职业装产品的优化升级。

同时,市场上出现了越来越多的中高端品牌,不断加强产品质量管控和服务体系的建立。

与此同时,中国职业装设计也受到了国外先进设计理念的影响,使得设计风格更加多样化。

例如,美国的职业装主打简约、实用和时尚,具有浓郁的都市感;而欧洲则注重奢华、精细和大气的感觉。

这些不同的设计风格为中国的职业装设计提供了丰富的借鉴和启示。

第四章:中国职业装设计的未来随着经济的快速发展和人们对职业装品质的要求越来越高,中国职业装设计面临巨大的机遇和挑战。

未来,中国职业装设计应注重以下几个方面的发展:1. 推行可持续发展在设计和生产过程中注重环保和可持续发展,达到节约资源、减少污染的目的。

服装事记50年代:工装裤和布拉吉,中山装,列宁装、校服1949年10月1日,首都北京30万军民在天安门广场集会,隆重举行开国大典。

毛泽东宣读中央人民政府公告,向全世界庄严宣告中华人民共和国成立。

从1949年开始,新中国的服饰路开始形成,从前被视为身份地位象征的的西装革履和刺绣旗袍被深深埋藏了,而能穿上中山装和列宁服的才是人们心目中羡慕的对象。

当时的服装除了原始的美化功能之外,还兼具表达政治倾向和社会主义国际阵容之间牢不可破的友谊的意识形态使命,具有极为强烈的俄罗斯色彩和革命性。

具有深远政治意义的中山装毛泽东穿中山装入选世界十大名人套装列宁装的主要特点是西服领、双排扣、双襟中下方均带一个暗斜口袋。

“做套列宁装,留着结婚穿”是当时年轻人的流行说法。

列宁装在年轻的新中国流行,除了表明当时中国女性在精神上的革命追求之外,还因为它或多或少带有一些装饰性元素——双排纽扣和大翻领;此外,它附加的腰带的紧束功能有助于女性身体线条的凸现。

列宁装:最时髦的女装:式样为双排扣西装开领,腰中系一根布带,双排各有三粒纽扣,这是从苏联学来的服装款式,尽管这种服饰呈现出中性化的特点,但是在当时可是最时髦的服饰。

体现出劳动是最美的本色及其时代风尚。

解放初期,苏式列宁装是最时髦的女装,是50年代干部们的标志性服饰。

列宁装50年代,从前苏联传入的连衣裙“布拉吉”最受欢迎:宽松的短袖、褶皱裙、简单的圆领、碎花、格子和条纹,腰际系一条布带。

“布拉吉”本是前苏联女子的日常服装。

当前苏联女英雄卓娅穿着飘逸的“布拉吉”就义时,“布拉吉”成为一种革命和进步的象征,也因此成为50年代最流行的女性服饰之一。

后来,由于中苏两国关系恶化,“布拉吉”的名称改为“连衣裙”。

20世纪50年代服装记忆:“布拉吉”人人参加劳动,建设新中国。

需要耐磨耐脏的日常服装。

工装与军装的灰蓝绿自然成了最实际的流行色。

老百姓的衣食住行,朴素简单如当时一首民谣所说:“四个兜的中山装,小米高粱吃得香,几户人家一个庄,走亲访友靠步量。

中国男装的演变史中国男装的演变史中国服饰文化源远流长、独具特色,古时也一直以“衣冠上国”和“礼仪之邦”著称于世。

服饰是文化的一部分,在中华民族上下五千年的历史中,服饰也会跟随时代的变化而变化。

服饰不仅体现了时代下人们的生活水平和生活方式,也形象地反应了人们的思想意识和审美观念。

以史为镜,让我们从镜子里看看镜前人们的衣冠着装吧!辛亥革命推翻了封建帝制,民国的服饰与清朝时期相比,却没有太大变化,主要还是长衫和马褂。

清晚期,店铺者渐多,西服被他们带回国,但尚未普及。

直到1919年,服装西化,西服作为新文化冲击传统的“国粹”服饰长袍马褂,得以逐渐流行。

二十世纪二三十年代,西装被上流社会、青年学生、洋行等推向了热潮,西装也成为了身份地位的象征。

西装的传入和流行推动了中国服饰的发展。

中山装也是在吸收了欧美服饰的基础上制定出来的。

孙中山先生综合了中西服饰的特点,设计出了中国特色的“中山装”。

建国以来,一直占据着服饰的主导地位。

特殊年代,使得中国的服装被一片“橄榄绿”淹没。

红领章、绿军装、解放鞋是当时的`流行服饰。

改革开放让重新打开国门的中国人,思想更为开放。

以西装、茄克为代表的西方服装再次涌进大陆。

穿西装打领带便成为了一种时尚,茄克衫便成为了休闲的代名词。

唐装,吸取了清代传统服装的款式和面料,同时也采用了西式的立体裁剪,使得源自清代的服装又重新登上时尚的舞台。

2001年APEC会议上,领导人身穿唐装,唐装以高姿态展现在世界面前,掀起唐装热潮。

2000年以后,中国男装逐渐发展壮大,形成了商务装、运动装、休闲装这几大品类。

从黑白灰的毛式中山装到现如今的商务休闲装,从全民橄榄绿军装到时尚多彩的运动休闲装,中国的服装产业在进步、在发展。

同时,中国服装市场也正面临国外品牌分食市场、服装同质化严重、高库存等、等一系列的挑战。

在此次的服装市场大洗牌里,如何把握机会积极应对挑战,建立品牌战略和营销措施,是每个男装企业共同面临的问题。

职业装的历史早在古代,我国农、工、商等不同行业的服装就有其各自的着装习惯,使人们通过着装就能识别其所从事的行业。

国体、政体的不同阶级的产生,使服装类别也因此而不断地分化、组合、创新,不断地增大服装类别的数量。

现有记载中华服饰历史的资料表明,中国是世界最早的形成职业装制度与文化的国家之一。

中国的奴隶社会、封建社会都是等级森严的社会,各个不同的朝代,各个不同体制的国家,对官宦、平民的着装要求是各不相同的,并制定了严格的服饰制度。

始于西周的冕服制,是中国历史上最早的制服制度,这种等级森严的冕服制度,几乎持续了2500年之久,成为封建社会等级制的显著标志。

明清两代,对服饰等级差别的限制更加严厉,不同的服装材质、图案,甚至连腰带的色泽都有极详细的规定和说明,稍有冒犯,重罚不怠。

战争作为政治的最高形式,对形成军服类别起着十分重要的作用。

战争在不断地改革、变化着作战用的军服。

如战国时期的赵武灵王,为了增强士兵的战斗力,引进了"胡服骑射"把战袍改为短衣长裤,宽大的衣袖改为便于活动的窄袖,使中原士兵的着装披挂利落,大大提高了赵过军队的战斗力。

服饰作为一种被物化了的文化现象,与产生这种文化的经济土壤有着不可分割的联系。

《韩非子·五蠹》记载:"古者丈夫不耕,草木之实足食也;妇人不织,禽兽之皮足衣也。

"这是中国远古时期先民的生活写照。

随着经济的发展,中国逐渐形成了自己的经济形式:即农耕经济与游牧经济并存的经济形式,这两种经济形式在服装上表现为明显的丝绸与动物皮毛服装的区别。

除了政治、军事、经济外,宗教、文化、科技、民族等众多因素,共同造就了中国古代服装的特色与文化,孝育出了早期职业类服装的雏形。

职业装的现状工业文明对人类生活产生了巨大的影响,它的高速运转使人们无暇醉心于闲情逸志当中,它带来的财富使人们的审美观也随之发生变化。

现代社会中的人们为适应高效率、快节奏的生活,要求服装具有简洁、舒适的实用性;现代社会中的人们崇尚运动、健美,要求服装是充满活力,便于运动,展露人体自然健康美的;现代社会中的人们认为服装应该适当地表现身份、品质、内涵等,要求服装具有文化性;现代社会中的人们不愿因循守旧,落后于人,要求服装不断翻新,独领风骚……由于可见,现代社会的职业装必然属于实用服装,只有美观与实用结合在一起,职业装才能发挥其作用,符合现代人所追求的实用美。