轨道优化设计方法方案

- 格式:ppt

- 大小:1.08 MB

- 文档页数:37

2023年《航天任务分析与设计》课程实验报告实验一轨道分析与优化设计一、实验目的1. 通过对轨道机动任务中典型的轨道交会问题进行理论建模,加深对轨道动力学基本理论及其应用背景的理解。

2. 在二体轨道假设下,采用MATLAB等程序语言编程实现建立的轨道交会优化模型,锻炼利用程序设计工具求解轨道分析与优化问题的能力。

3. 考虑轨道摄动影响,使用国产ATK软件、美国STK软件等专业工具对二体轨道假设下的轨道交会变轨参数进行修正,获取更加贴近实际的摄动解,建立化复杂为简单、分层分步解决实际问题的思维方式。

二、实验内容1. 基于二体轨道模型与脉冲推力假设,以变轨时刻与每次变轨冲量为设计变量,以总速度增量Δv最小化为优化目标,以终端时刻追踪航天器与目标航天器的位置速度相等为约束条件(交会等式约束),基于Lambert算法建立多脉冲(脉冲变轨次数n 2))轨道交会问题的可行解迭代优化模型,用于优化求解交会轨道控制的变轨参数。

已知:初始时刻目标航天器与追踪航天器的轨道根数如表1所示,从初始时刻到终端时刻的交会飞行时间为86400 秒,要求终端时刻目标航天器与追踪航天器在J2000地心惯性系下的位置速度相等。

表1 两航天器初始经典轨道根数经典轨道根数目标航天器追踪航天器半长轴a (m) 6716300 6636004偏心率e0.0006 0.0098轨道倾角i (°) 42.8545 42.8376升交点赤经Ω(°) 55.7517 55.9165近地点幅角ω (°) 185.488 125.488真近点角f (°) 0 02. 基于教师提供的轨道动力学基础程序,采用MATLAB等程序设计语言编程实现实验内容1中建立的多脉冲轨道交会优化模型,采用MATLAB优化工具箱中的ga、fmincon等优化算法求解二体轨道模型与脉冲推力假设下的交会轨道控制变轨参数。

在交会约束满足的前提下(位置分量瞄准误差小于等于1 m,速度分量误差小于等于0.01 m/s),通过Δv大小评价结果。

轨道交通运行线路优化设计研究概述轨道交通系统是当代城市交通中不可或缺的一部分,因其高效、环保等特点而受到广泛应用和推崇。

然而,随着人口的增长和城市化进程的加速,轨道交通系统的运行也面临着日益严峻的挑战。

为了提高轨道交通的运行效率,保证乘客的出行体验,优化设计轨道交通线路成为必然的选择。

一、轨道交通运行线路优化的意义随着城市人口的增加,轨道交通系统承载的乘客数量也在不断增加。

合理优化轨道交通线路可有效提高乘客的满意度,减少运营成本,促进交通系统的可持续发展。

首先,轨道交通运行线路的优化设计可以提高乘客的出行效率。

通过合理规划线路的长度、车站的位置和线路之间的连接,可以缩短乘客的出行时间,提高交通系统的运行效率。

同时,优化线路设计还可以减少车站之间的距离,方便乘客的换乘,提高整体的便捷性。

其次,优化的运行线路设计可以减少交通拥堵情况的发生。

随着城市发展和人口增加,轨道交通系统的客流量也在不断增加,交通拥堵现象也逐渐显现。

合理优化运行线路,增加线路容量,引导乘客分散出行,有效缓解交通拥堵的问题。

最后,高效的线路设计可以减少能源和环境的消耗。

优化轨道交通线路设计可以减少列车的空转和急刹车等现象,减少能源和环境的浪费,降低对环境的影响。

二、轨道交通运行线路优化的方法1. 数据分析和模型建立轨道交通的运行线路优化需要基于大量的数据进行分析和模型建立。

包括乘客出行数据、线路运行数据、交通拥堵数据等。

通过对这些数据进行分析,可以了解乘客的出行特征,预测交通拥堵的趋势,为线路优化设计提供科学依据。

2. 网络搭建和优化算法运行线路优化设计需要建立一个合理的网络模型,并运用优化算法进行处理。

通过优化算法,可以根据乘客出行特征、交通拥堵情况等因素,找到最优的线路布局和车站设置方式。

在网络模型的基础上进行仿真实验,评估不同方案的效果,并根据评估结果进行修正和更新。

3. 数学建模和仿真实验运行线路优化设计需要进行数学建模和仿真实验。

城市轨道交通线路优化设计与评价随着城市人口的持续增长和交通需求的不断增加,城市轨道交通正在成为现代城市发展的重要组成部分。

城市轨道交通的线路优化设计与评价是确保交通系统顺畅运行的关键。

本文将探讨城市轨道交通线路优化设计与评价的问题,并提出一些解决方案。

首先,城市轨道交通的线路优化设计需要考虑交通需求和城市规划的匹配。

在城市规划中,线路优化设计的目标是要确保交通网络能够覆盖城市各个重要地区,并且与其他交通方式(如公交、高速公路)衔接良好。

优化设计还需要考虑人口分布、地形地貌、地质条件等因素,以确定最佳线路走向和站点设置。

此外,线路优化设计还要充分考虑未来城市发展的潜力和需求,避免短期盲目扩建,造成资源浪费。

其次,线路优化设计需要考虑乘客出行的便捷性和效率。

在设计过程中,需要合理设置站点,让乘客能够方便地进出地铁车站,尽量减少中转次数和换乘时间。

同时,通过合理的线路规划,可以避免一些拥堵区域,提高乘车速度和效率。

此外,优化设计还应考虑不同线路之间的衔接和换乘便利性,以提高整个轨道交通系统的互联互通性。

另外,线路优化设计需要兼顾环境保护和可持续发展。

城市轨道交通的线路走向应尽量避免对环境的破坏,并减少对自然资源的占用。

在设计过程中,可以利用先进的技术手段,如地下隧道、高架桥等,减少对城市空间的占用,减少噪音和污染的产生。

优化设计还可以考虑促进城市公共交通的发展,减少私人汽车的使用,达到减少交通拥堵和减少碳排放的目标。

对于城市轨道交通线路的评价,可以从多个方面进行考虑。

一方面,可以评价线路设计是否满足交通需求,包括乘客出行量、出行频次等。

另一方面,可以评价线路的可靠性和安全性,包括车辆运行时间、事故率等指标。

此外,对于线路的服务质量和乘客满意度也是重要的评价因素,包括列车的舒适度、车厢的拥挤程度等。

还可以考虑线路的运营成本和效益,综合评估对城市发展的贡献和影响。

综上所述,城市轨道交通线路优化设计与评价是保障交通系统顺畅运行的重要环节。

月球探测器推力控制轨道优化设计一、概述随着人类对宇宙探索的不断深入,月球作为地球的近邻,已成为众多航天任务的重要目标。

月球探测器作为执行这些任务的关键工具,其推力控制轨道优化设计显得尤为重要。

推力控制是月球探测器轨道设计中的核心环节,直接关系到探测器的能源利用、任务执行效率和安全性。

对月球探测器推力控制轨道进行优化设计,不仅有助于提升探测器的性能,也是实现高效、安全、经济的月球探测任务的关键。

本文旨在探讨月球探测器推力控制轨道的优化设计方法。

我们将介绍月球探测器的轨道特性及其面临的挑战,包括重力场模型、大气扰动、太阳辐射压等因素对轨道的影响。

接着,我们将分析推力控制的基本原理及其在轨道设计中的应用,包括推力大小和方向的控制、轨道转移策略等。

在此基础上,我们将提出一种基于多目标优化的推力控制轨道设计方法,旨在实现探测器能源利用的最大化、任务执行时间的最短化以及轨道安全性的提升。

通过本文的研究,我们期望为月球探测器的轨道设计提供一种新的优化思路和方法,为未来的月球探测任务提供技术支持和参考。

同时,我们也期望通过这一研究,推动航天工程领域在轨道设计、推力控制等方面的理论创新和技术进步。

1. 探月任务的重要性与意义探月任务是人类探索宇宙、认识自然、拓展生存空间的重要里程碑。

自20世纪60年代人类首次登月以来,月球探测任务不仅在科学探索上取得了巨大成就,更在推动科技进步、提升国家综合实力、激发人类探索精神等方面发挥了重要作用。

月球探测任务的重要性与意义体现在以下几个方面:月球探测任务对于科学探索具有深远意义。

月球作为地球的唯一天然卫星,拥有独特的地理、地质和天文条件,是研究太阳系形成和演化、地球起源和演化的重要窗口。

通过对月球的深入探测和研究,我们可以更深入地了解月球的构造、地质特征、矿产资源、大气环境等,为认识宇宙的奥秘提供宝贵的数据和线索。

月球探测任务在推动科技进步方面发挥着重要作用。

月球探测需要先进的航天技术、通信技术、材料科学、能源技术等多领域的支持。

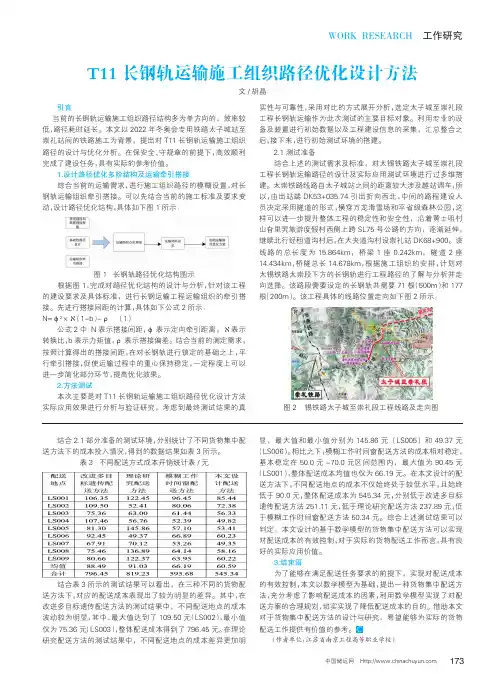

中国储运网H t t p ://w w w .c h i n a c h u y u n .c o m结合2.1部分准备的测试环境,分别统计了不同货物集中配送方法下的成本投入情况,得到的数据结果如表3所示。

表3不同配送方式成本开销统计表/元结合表3所示的测试结果可以看出,在三种不同的货物配送方法下,对应的配送成本表现出了较为明显的差异。

其中,在改进多目标遗传配送方法的测试结果中,不同配送地点的成本波动较为明显,其中,最大值达到了109.50元(L S 002),最小值仅为75.36元(L S 003),整体配送成本得到了796.45元。

在理论研究配送方法的测试结果中,不同配送地点的成本差异更加明显,最大值和最小值分别为145.86元(L S 005)和49.37元(L S 006)。

相比之下,模糊工作时间窗配送方法的成本相对稳定,基本稳定在50.0元-70.0元区间范围内,最大值为90.45元(L S 001),整体配送成本均值也仅为66.19元。

在本文设计的配送方法下,不同配送地点的成本不仅始终处于较低水平,且始终低于90.0元,整体配送成本为545.34元,分别低于改进多目标遗传配送方法251.11元,低于理论研究配送方法237.89元,低于模糊工作时间窗配送方法50.34元。

综合上述测试结果可以判定,本文设计的基于数学模型的货物集中配送方法可以实现对配送成本的有效控制,对于实际的货物配送工作而言,具有良好的实际应用价值。

3.结束语为了能够在满足配送任务要求的前提下,实现对配送成本的有效控制,本文以数学模型为基础,提出一种货物集中配送方法,充分考虑了影响配送成本的因素,利用数学模型实现了对配送方案的合理规划,切实实现了降低配送成本的目的。

借助本文对于货物集中配送方法的设计与研究,希望能够为实际的货物配送工作提供有价值的参考。

C(作者单位:江苏省南京工程高等职业学校)引言当前的长钢轨运输施工组织路径结构多为单方向的,效率较低,路径耗时延长。

城市轨道交通换乘站点优化设计城市轨道交通是现代城市发展中不可或缺的交通方式之一,而换乘站点作为轨道交通系统的重要节点,对于提高交通效率和方便乘客出行起着至关重要的作用。

因此,优化设计城市轨道交通换乘站点就成为了城市规划的重要课题之一。

换乘站点的优化设计需要考虑多个因素,其中包括交通流量、空间利用、乘客的舒适度等。

在设计之初,需要通过合理的规划和布局确保顺利的换乘流程。

一方面,要考虑站点的位置,使得站点能够便捷地连接多条轨道线路,减少乘客的换乘时间和换乘步骤。

另一方面,站点本身也要具备足够的空间,以容纳庞大的客流量,并确保乘客在换乘过程中能够得到舒适的体验。

这也意味着换乘站点的布局需要兼顾人流、车流和空间等因素的平衡。

在满足基本需求的前提下,换乘站点的优化设计也可以考虑引入一些创新的元素和概念。

例如,可以引入绿化和景观设计,使得站点呈现出更加宜人的环境,提供更好的视觉享受和休息场所,缓解乘客的疲劳感。

此外,还可以引入智能科技,实现自动检票、导航和信息查询等功能,提高乘客的出行便利性。

通过这些创新设计,不仅可以提高换乘站点的功能性,还能够提升城市形象和品质。

除了站点的设计,换乘通道的布置也是优化设计的重要部分。

通常情况下,乘客需要通过扶梯、电梯或楼梯等方式到达不同的轨道线路。

因此,在设计时需要考虑到各种乘客的需求,包括老年人、残障人士和有孩童的家庭等。

换乘站点应该提供无障碍设施和方便的乘客导引,确保所有乘客可以顺利、安全地换乘。

除了上述的设计考虑,换乘站点的运营管理也需要优化。

在高峰期或人流量较大时,站点需要采取相应的措施,如增加售票窗口和自动售票机,增加安全检查通道等,以提高乘客的效率和体验。

此外,换乘站点还需要设置准点和实时信息显示,及时告知乘客有关列车晚点或变更的信息,方便乘客做出相应的决策。

在城市轨道交通系统的设计和建设中,换乘站点的优化设计是城市发展的重要环节之一。

通过科学合理的站点规划、布局和管理,可以提高交通效率,提升城市形象,改善乘客的出行体验。

上海轨道交通13号线一期工程轨道设计局部优化段桂平【摘要】Following a new round of Shanghai rail transit construction,the previous experiences and lessons learned from the completed projects are summarized,on this basis,the past track design scheme adopted in rail transit is optimized and improved.The track structure design of the first-stage project of Shanghai metro Line 13 is taken as the background,the construction program is studied,in which the precast concrete panel is adopted in construction of the medium grade steel spring floating slab,and the sleepers of the turnout is switched to be longer ones.The experiences and technical summary could be referenced in the similar rail transit engineering of Shanghai and other cities.%结合上海市轨道交通13号线一期工程轨道结构设计,对以往沿用的轨道设计方案进行了局部优化:道床混凝土标号由C30提至C35;对中档钢弹簧浮置板采用预制板设计施工新工艺;浮置板道床地段均用DTⅢ2扣件,以减少扣件种类;改进轨道减振器配套轨枕;道岔岔枕由短枕优化为混凝土长轨枕;岔区防水处理等.【期刊名称】《城市轨道交通研究》【年(卷),期】2013(016)008【总页数】5页(P137-141)【关键词】城市轨道交通;轨道结构;设计优化【作者】段桂平【作者单位】中铁上海设计院集团有限公司,200070,上海【正文语种】中文【中图分类】U213.2+1随着上海市轨道交通线网的逐渐成形,已建成运营的线路越来越多,轨道工程设计方案也逐渐成熟,结合已运营线路,在现有基础上吸取原来设计优点继续改进,并积极探索新的设计方案和施工工艺,优化设计,提高施工质量和效率是现阶段轨道设计的重点和难点。

轨道交通信号控制系统的优化设计轨道交通信号控制系统是一项重要的交通管理工具,通过精确的信号控制,可以提高公共交通的安全性、效率和便捷性。

优化设计轨道交通信号控制系统,可以有效减少交通拥堵、提高列车运行效率和减少能源消耗。

本文将从几个方面介绍轨道交通信号控制系统的优化设计。

首先,优化信号控制算法。

信号控制算法是轨道交通信号控制系统的核心,直接影响列车行进的效率和安全性。

优化控制算法应考虑到列车的行进速度、车流量、信号灯状态和交通状况等因素,合理调整信号灯的时间间隔和切换策略。

可以使用智能系统、数据分析和模拟仿真等技术手段,对实时的交通状况进行监测和分析,并根据结果调整信号控制算法,以最大程度地提高交通效率。

其次,优化信号设备和网络布局。

信号设备和网络布局对于信号控制系统的性能和可靠性至关重要。

应合理设置信号机和检测设备的位置,并充分考虑列车的行进速度和路段的车流量分布。

此外,信号设备之间的通讯网络也应具备高可靠性和低延迟性,以确保信号信息的及时传递和执行。

优化布局可通过使用先进的通信技术、网络拓扑设计和传感器部署等手段来实现。

再次,优化列车调度系统。

准确、高效的列车调度是轨道交通系统中的一个难题。

采用先进的列车调度算法和系统,可以最大限度地提高列车运行效率。

例如,可以使用轨道交通列车运行模拟软件,对列车运行的时空性能进行优化调配,减少列车的等待时间和交叉冲突。

另外,还可以通过引入自动驾驶技术和列车间通信系统,实现列车的自动调度和协同行驶,提高运行的安全性和效率。

最后,优化系统故障检测和恢复机制。

轨道交通信号控制系统应具备高可靠性和容错能力,能够在出现故障时及时检测和恢复正常运行。

优化设计应考虑到各种可能的故障情况,并制定相应的检测和恢复策略。

例如,可以采用冗余设计和备份设备,确保在设备故障时能够无缝切换至备份设备,保证信号控制系统的可靠运行。

总之,轨道交通信号控制系统的优化设计涉及到信号控制算法、设备布局、列车调度和系统故障检测等多个方面。

轨道交通信号控制系统的优化设计随着城市化的发展和人口的不断增加,城市交通拥堵问题愈发严重。

为应对这一挑战,轨道交通系统成为了各大城市改善交通状况的重要选择。

轨道交通信号控制系统作为轨道交通运行的关键组成部分,其优化设计对于确保交通安全、提高运行效率至关重要。

为了优化轨道交通信号控制系统的设计,需要考虑以下几个关键方面。

1. 实时检测和数据分析:轨道交通信号控制系统需要实时检测交通流量、车辆速度以及其他相关数据。

通过使用先进的传感器和监控设备,系统可以收集大量的实时数据,这些数据能够用于分析交通状况、预测拥堵情况和制定合理的信号控制策略。

数据分析可以帮助优化信号控制系统的设计,提高系统的响应速度和准确性。

2. 智能信号控制算法:为了提高轨道交通信号控制系统的效率,可以采用智能信号控制算法。

这些算法可以根据实时交通情况,自动调整信号灯的配时,并优化路口的信号控制策略。

智能信号控制算法可以减少等待时间和排队长度,提高交通流动性,从而减少拥堵和排放。

3. 多模式信号控制:轨道交通系统往往包括地铁、有轨电车、轻轨等多种交通方式。

为了优化信号控制系统的设计,需要考虑这些不同模式交通的运行特点。

采用多模式信号控制策略,可以根据不同交通模式的需求,灵活调整信号配时和控制策略。

这样可以提高交通系统的效率,减少模式切换所带来的延误和拥堵。

4. 协同控制和集成管理:为了进一步优化轨道交通信号控制系统的设计,还可以考虑实现交通协同控制和集成管理。

这意味着不仅要对轨道交通系统进行信号优化,还需要将其他交通系统(如公交、出租车等)与轨道交通系统相互协调,共同优化交通状况。

通过集成管理,可以实现交通系统的整体优化,提高综合运输效率。

5. 智能信号设备的应用:优化轨道交通信号控制系统的设计还可以考虑应用智能信号设备。

这些设备可以使用先进的通信技术和传感器,与其他交通设备进行信息交换和协同控制。

智能信号设备可以实现更加精准和高效的信号控制,提高交通流动性和安全性。

轨道交通列车运行图的优化设计随着城市发展的加速,轨道交通系统成为城市交通中不可或缺的一部分。

在现代城市中,轨道交通列车运行图的优化设计对于提高运输效能、减少拥堵以及提升乘客出行体验起着至关重要的作用。

一、行车间隔的优化设计在轨道交通系统中,行车间隔是指列车之间的时间间隔,这关系到整个轨道交通系统的运输能力和效率。

通过合理的行车间隔设计,可以实现列车的平稳运行,同时最大限度地提高轨道交通的运输能力。

首先,需要根据站点之间的距离和乘客流量的变化情况,确定不同时间段的行车间隔。

在高峰期,应适当缩短行车间隔,以提供更多的列车供乘客选择,缓解拥堵;在低峰期,可以适度延长行车间隔,降低运行成本。

其次,列车的运行速度也对行车间隔影响很大。

根据轨道交通线路的不同特点,可以在直线段提高列车速度,从而减少运行时间和行车间隔。

而在弯道等区段,应考虑到安全因素,适当降低列车速度以提高乘客的舒适性。

二、换乘节点的布局与优化换乘节点是轨道交通系统中的重要组成部分,合理的换乘节点布局可以有效提高乘客的换乘效率和整体出行体验。

首先,换乘节点应尽量减少乘客的步行时间和换乘距离。

在离散的换乘站点之间,可以通过空中通道、地下通道等方式,将站点连接起来,方便乘客的换乘。

此外,还可以在换乘站点周边设置标识牌、出口指示等设施,提高乘客的导航能力,减少迷路和耽误时间的情况发生。

其次,换乘节点的设计还需要考虑到乘客的安全和舒适性。

换乘站点应保持通风良好,避免拥堵和闷热的情况发生。

在设计换乘通道时,应考虑到乘客的身高、体型等因素,确保通道宽度和高度适宜,不会产生拥挤和碰撞的问题。

三、列车运行图的排班与调整为了提高轨道交通的运输效能,列车运行图的排班和调整也是关键。

合理的排班可以最大限度地减少列车之间的等待时间,优化行车计划。

首先,需要考虑不同线路的运输能力和乘客流量。

根据不同线路的特点,可以采取高峰期加班车、低峰期减少车次等方式,调整列车的运行密度,实现线路的平衡发展。

城市轨道交通工程施工设计方案优化相对于传统建筑业,城市轨道交通工程的深化设计管理,对于参建人员工程经验和技术水平提出了更高的要求,其施工受外界影响因素多、干扰大,必须适时优化施工设计方案,减少外界因素的影响,加快施工进度。

本文以武汉城市轨道交通21号线一期工程为例,详细阐述了城市轨道交通工程施工设计方案优化及其重要性,可为同类工程施工提供参考。

前言相对于传统建筑业,城市轨道交通工程的深化设计管理向前移动至补充初步设计(方案)阶段,管理跨度有所增加,对于参建人员工程经验和技术水平提出了更高的要求。

城市轨道交通工程施工所受外界影响因素多、干扰大,必须把握行业特点,从工程技术角度出发,结合实际情况,适时优化施工设计方案,减少外界因素对施工的影响,加快工程施工进度。

设计阶段的变更代价相对较低、对于项目的建设性相对较高。

深化设计机会代价曲线如图1所示。

城市轨道交通工程施工招标后,会进行详细地质勘查和补充地质勘探,历时约4~6月,待详勘和补堪完成后,设计院在此基础上编制完成主体围护结构施工图。

施工招标至施工图提供前,是城市轨道交通行业深化设计(方案优化)的黄金时间,有经验的承包商会充分发挥其技术优势,紧紧抓住此次机会,在现场调查、现场核实的基础上,列出施工方案优化设计清单,提出设计方案优化意见或建议,积极协调地勘、设计、业主等相关单位,确保取得预期效果。

图1 深化设计机会代价曲线图一、工程概况武汉轨道交通21号线一期工程起于江岸区后湖大道,止于新洲区金台,线路全长35.175公里,设站15座,其中地下站5座,高架站10座。

工程共划分三个标段,我局以融投资模式承建第一标段,含4个地下车站与4.5区间,分别为后湖大道站、后湖大道站~百步亭花园路站区间、百步亭花园路站、百步亭花园路站~新荣站区间、新荣站~黄埔新城站区间、黄埔新城站、黄埔新城站~谌家矶站区间、谌家矶站、谌家矶站~武湖大道站隧道区间。

全长约 9.70公里,区间长度为8358米(双线延米)。

高速铁路轨道结构的安全评价与优化设计随着现代交通运输的发展,高速铁路作为一种高效、快速、环保的交通工具,被越来越多的国家采用。

然而,高速铁路运输的安全性一直备受关注。

因此,对高速铁路轨道结构的安全评价和优化设计具有重要意义。

本文将就高速铁路轨道结构的安全评价与优化设计展开讨论。

首先,高速铁路轨道结构的安全评价是确保铁路运输安全的重要环节。

安全评价的目标是确定轨道结构在各类外部荷载作用下的性能表现,并判断其是否满足设计要求和运行安全标准。

评价方法主要包括理论计算与验证试验相结合的方式。

理论计算方法通过数学模型和工程经验,分析轨道结构在不同工况下的响应与变形情况,对关键参数进行评估。

验证试验则是通过对具体线路的监测与分析,验证理论计算结果的准确性。

综合理论计算和验证试验的结果,可以对高速铁路轨道结构的安全性进行全面评价。

其次,高速铁路轨道结构的优化设计是提高铁路运输安全性的关键措施。

优化设计的目标是在满足安全性能要求的基础上,最大限度地提高轨道结构的经济性和可靠性。

在优化设计中,需考虑到轨道结构的材料、几何形状、支座布置、防灾设施等方面的影响因素。

例如,在材料选择方面,应选择具有良好强度和耐久性能的材料,以保证轨道结构在运营期间的稳定性。

在几何形状设计方面,应合理确定轨道的纵横坡和曲线半径,以减小列车在行驶过程中的车体侧倾和降低铁轨的磨损。

在支座布置方面,应根据地质条件和设计要求,进行合理地支座设置,以提高轨道结构的稳定性。

同时,在防灾设施设计方面,应考虑到地震、风灾等自然灾害对轨道结构的影响,进行防灾设施的有效配置。

高速铁路轨道结构的安全评价与优化设计还需要综合考虑其他因素。

一方面,地质条件是影响轨道结构安全性的重要因素之一。

采用高新技术手段,如地质雷达和地下勘探技术,对地质条件进行详细调查和评估,可以为轨道结构的安全评价和优化设计提供重要参考依据。

另一方面,列车运行动力学也是影响轨道结构安全性的重要因素之一。

城市轨道交通站点间距离最优化设计随着城市的发展和人口的增加,城市交通状况日益恶化,特别是高峰时段的堵车问题令人头疼。

为了缓解交通压力,提高出行效率,许多城市开始建设城市轨道交通系统。

然而,轨道交通站点的设计与布局对于整个交通系统的运行至关重要。

因此,站点间距离的最优化设计成为了一个重要的课题。

站点间距离的最优化设计需要考虑多个因素。

首先是乘客需求。

站点间距离的设计要根据乘客的出行需求来确定。

如果站点间距离过远,乘客需要步行或转乘其他交通工具才能到达目的地,这样不仅增加了乘客的出行时间,也不便于乘客的换乘。

相反,如果站点间距离过近,会导致站点拥堵和乘客上下车的不便。

因此,站点间距离的最优化设计应该平衡乘客的出行效率和换乘便利。

其次是城市规划和土地利用。

城市轨道交通的站点布局需要与城市的规划相协调。

站点间距离的设计应考虑到不同区域的人口密度、商业区域和居住区域的分布等因素。

合理的站点间距离能够提高交通网络的覆盖范围,减少乘客的出行距离,提高整个交通系统的运营效率。

同时,站点的选址也需要与土地利用相衔接,充分利用城市现有的资源,避免不必要的地下工程和土地浪费。

除此之外,站点间距离的最优化设计还需考虑列车运行速度和换乘时间。

站点间距离的设计应尽量减少列车之间的运行时间,提高列车运行的速度。

这不仅可以缩短乘客的出行时间,也可以增加线路的运输能力,提高交通系统的运行效率。

同时,站点间距离的设计还需要考虑到换乘时间。

合理的站点间距离能够减少乘客的换乘次数和时间,提高乘客的出行体验。

为了实现站点间距离的最优化设计,需要综合考虑上述因素,并进行数据分析和模型优化。

首先,需要进行乘客需求调查和出行模式分析,了解乘客的出行习惯和需求。

然后,可以利用数学模型和仿真模拟来计算不同站点间距离下的平均出行时间、换乘时间和运行速度等指标。

通过对不同方案的比较和评估,可以找到最优的站点间距离设计方案。

最后,设计好的站点间距离方案需要综合考虑交通运营成本和效益。