海南黎族风情及文化变迁.ppt

- 格式:ppt

- 大小:7.73 MB

- 文档页数:13

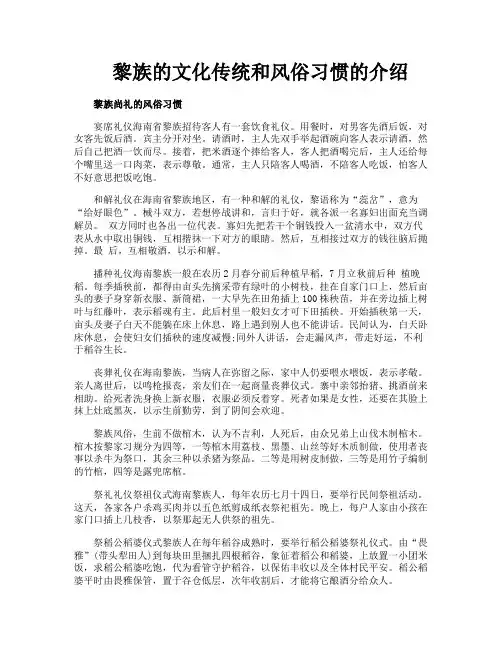

黎族的文化传统和风俗习惯的介绍黎族尚礼的风俗习惯宴席礼仪海南省黎族招待客人有一套饮食礼仪。

用餐时,对男客先酒后饭,对女客先饭后酒。

宾主分开对坐。

请酒时,主人先双手举起酒碗向客人表示请酒,然后自己把酒一饮而尽。

接着,把米酒逐个捧给客人,客人把酒喝完后,主人还给每个嘴里送一口肉菜,表示尊敬。

通常,主人只陪客人喝酒,不陪客人吃饭,怕客人不好意思把饭吃饱。

和解礼仪在海南省黎族地区,有一种和解的礼仪,黎语称为“蕊岔”,意为“给好眼色”。

械斗双方,若想停战讲和,言归于好,就各派一名寡妇出面充当调解员。

双方同时也各出一位代表。

寡妇先把若干个铜钱投入一盆清水中,双方代表从水中取出铜钱,互相揩抹一下对方的眼睛。

然后,互相接过双方的钱往脑后抛掉。

最后,互相敬酒,以示和解。

播种礼仪海南黎族一般在农历2月春分前后种植早稻,7月立秋前后种植晚稻。

每季插秧前,都得由亩头先摘采带有绿叶的小树枝,挂在自家门口上,然后亩头的妻子身穿新衣服、新筒裙,一大早先在田角插上100株秧苗,并在旁边插上树叶与红藤叶,表示稻魂有主。

此后村里一般妇女才可下田插秧。

开始插秧第一天,亩头及妻子白天不能躺在床上休息,路上遇到别人也不能讲话。

民间认为,白天卧床休息,会使妇女们插秧的速度减慢;同外人讲话,会走漏风声,带走好运,不利于稻谷生长。

丧葬礼仪在海南黎族,当病人在弥留之际,家中人仍要喂水喂饭,表示孝敬。

亲人离世后,以鸣枪报丧,亲友们在一起商量丧葬仪式。

寨中亲邻抬猪、挑酒前来相助。

给死者洗身换上新衣服,衣服必须反着穿。

死者如果是女性,还要在其脸上抹上灶底黑灰,以示生前勤劳,到了阴间会欢迎。

黎族风俗,生前不做棺木,认为不吉利,人死后,由众兄弟上山伐木制棺木。

棺木按黎家习规分为四等,一等棺木用荔枝、黑墨、山丝等好木质制做,使用者丧事以杀牛为祭口,其余三种以杀猪为祭品。

二等是用树皮制做,三等是用竹子编制的竹棺,四等是露兜席棺。

祭礼礼仪祭祖仪式海南黎族人,每年农历七月十四日,要举行民间祭祖活动。

黎族人民文化丰富多彩。

黎族妇女的纺织绣早已闻名于世,尤对于木棉的纺织更是独具匠心,对推动我国棉纺织技术的发展功不可没。

至今仍然流传的踞腰织机、白沙润黎的“人龙图”绣以及美孚黎“绞缬染”都是难得的民族文化遗产。

黎族人民的医药知识也很丰富,不少民间医生懂得百种以上的草药性能,并且能够根据不同的病情使用热敷、煽汗、火炙等治疗方法。

对毒蛇、疯狗咬伤有许多特效药。

在黎族中还保留着较原始的历法,一般以类似汉族地区的“十二地支”来计算月日,以十二日为一个周期,每日以动物作称谓,如鸡日、犬日、猪日、牛日、虫日……等等。

黎族的节日与历法有密切关系,“三月三”是自古以来黎族民间悼念祖先、庆贺新生、赞美生活和歌颂英雄的传统佳节。

在传统服饰中,黎族妇女常穿直领、无领、无纽对襟上衣,有的地方穿贯头式上衣,下穿长短不同的筒裙,束发脑后,插以骨簪或银簪,披绣花头巾,戴耳环、项圈和手镯。

男子传统装束一般结发于额前或脑后,上衣无领、对胸开襟,下着腰布(吊襜),部分美孚黎男子上衣与女子无多大分别。

黎族妇女的纺织绣早已闻名于世,尤对于木棉的纺织更是独具匠心,对推动我国棉纺织技术的发展功不可没。

至今仍然流传的踞腰织机、白沙润黎的“人龙图”绣以及美孚黎“绞缬染”都是难得的民族文化遗产。

人龙图人龙图取材于白沙黎族著名的双面绣。

中间巨大的人物形象包含十个人纹群体,左右为龙纹图样。

人物顶天立地,坚不可摧。

“九龙”象征中华民族的凝聚力。

上面的五指山,下面的五条河及南海浪花预示海南的腾飞。

这幅民族传统装饰变形图案表现了黎族人民勤劳、锐意进取的精神气质。