数据通信规约的基本概念汇总

- 格式:ppt

- 大小:707.50 KB

- 文档页数:5

大规模数据处理中的数据规约与清洗研究在当今信息化时代,数据成为了各个领域不可或缺的一部分。

然而,随着科学技术的不断发展和应用,数据规模也越来越庞大,如何处理、利用这些数据成为了一项关键的工作。

在大规模数据处理中,数据规约与清洗研究是非常重要的工作。

一、数据规约数据规约是指将大规模数据中的冗余数据剔除,将数据精简、压缩,以便处理和分析。

数据规约可以减少数据量,缩短数据传输时间,提高数据处理的效率。

数据规约多应用于数据通信中,如在传输大型文件或视频时,对文件进行压缩。

数据规约的方法有很多,如数学方法、信息学方法、统计学方法等。

其中压缩算法是最常见的方法之一。

常见的数据压缩算法有哈夫曼编码、算术编码、贪心算法、LZ算法等。

这些算法中,哈夫曼编码被广泛应用于图像、音频和视频的压缩。

二、数据清洗数据清洗是指对数据进行清理、筛选,去除数据中的错误、重复、缺失、异常或不一致的部分。

数据清洗是数据处理过程中的一个重要步骤,可以提高数据质量,提高分析和预测的准确性和可靠性。

数据清洗的方法有很多,主要包括基于规则的方法、基于统计的方法、基于机器学习的方法等。

其中,基于规则的方法适用于大多数数据清洗问题,比如去重、规范化、填充缺失数据等。

基于统计的方法主要应用于异常数据检测和数据分析应用。

基于机器学习的方法主要适用于需要自动发现不一致和异常数据的复杂数据集。

三、数据规约与清洗的应用数据规约与清洗在各个领域中都得到了广泛的应用。

在金融领域中,数据清洗可以帮助银行准确地找到信用卡欺诈和非法操作,而数据规约可以减少在数据传输过程中发生的数据泄漏风险。

在医疗领域中,数据规约和清洗可以帮助研究人员发现疾病预测、治疗和研究中的模式和趋势,从而更好地理解和预测患者的健康状况。

在航空领域中,大量数据需要被处理,如检查机组人员和航班数据以便更好地监控飞行过程和减少飞行风险。

总之,数据规约与清洗是大量数据处理的基本步骤。

这两个步骤在大数据时代的各个领域都起着非常重要的作用,可以提高数据质量、分析和预测的准确性和可靠性,为科学研究和社会发展提供更多有价值的数据。

数据通讯协议1. 引言数据通讯协议是计算机网络中实现网络通信的基础设施之一,它定义了数据在网络中的传输规则和格式。

在现代化的互联网环境中,各种数据通讯协议如TCP/IP、HTTP、SMTP等被广泛应用,实现了互联网的快速发展。

本文将介绍数据通讯协议的基本概念、分类和应用。

2. 数据通讯协议的基本概念数据通讯协议是在计算机网络中用于实现数据交换的一组规范,它规定了数据传输的各个环节中所使用的数据格式、数据包的结构、传输速率、错误检测和校正等关键要素。

数据通讯协议使得在网络中不同节点之间进行可靠、高效的数据传输成为可能。

数据通讯协议的基本概念包括:2.1 消息格式消息格式定义了在网络中传输的数据包的结构和编码方式。

它可以是二进制格式、文本格式或者其他特定格式。

消息格式的设计应考虑数据的可靠性、传输效率以及可扩展性等因素。

2.2 帧结构帧是消息格式在实际传输中的最小单位,它由起始字符、数据域、校验码和结束字符等组成。

帧结构的设计应保证消息的可靠传输和正确解析。

2.3 网络拓扑网络拓扑指的是不同计算机节点和设备之间的连接方式。

常见的网络拓扑有星型、环型、树型和网状等。

选择合适的网络拓扑可以提高数据通讯的效率和可靠性。

2.4 链路控制链路控制是保障数据在网络中能够正确传输的重要环节,它包括数据的分段和重组、流量控制、差错检测和纠错等功能。

链路控制的实现可以通过硬件设备或者软件协议来完成。

3. 数据通讯协议的分类数据通讯协议根据通讯目的、数据传输方式和应用领域等因素可以进行多种分类。

以下是几种常见的数据通讯协议分类方式:3.1 按通讯目的分类根据通讯目的的不同,数据通讯协议可以分为实时通讯协议和非实时通讯协议两大类。

实时通讯协议用于传输要求实时性较高的数据,如语音、视频等;非实时通讯协议则用于传输要求实时性较低的数据,如电子邮件、文件传输等。

3.2 按数据传输方式分类数据传输方式分为面向连接和无连接两种。

面向连接的数据通讯协议在通讯开始前需要建立连接,并在通讯结束时释放连接,如TCP/IP协议;无连接的数据通讯协议则不需要建立和释放连接,如UDP协议。

数据规约的概念

数据规约的概念:

在大数据集上进行复杂的数据分析和挖掘需要很长的时间,数据规约产生更小但保持原数据完整性的新数据集。

在规约后的数据集上进行分析和挖掘将更有效率。

数据归约技术可以用来得到数据集的归约表示,它很小,但并不影响原数据的完整性,结果与归约前结果相同或几乎相同。

所以,我们可以说数据归约是指在尽可能保持数据原貌的前提下,最大限度地精简数据量保持数据的原始状态。

数据规约的意义在于:

1.降低无效、错误数据对建模的影响,提高建模的准确性;

2.少量且具代表性的数据将大幅缩减数据挖掘所需的时间;

3.降低储存数据的成本。

数据规约的两个途径:

1.属性选择

针对原始数据集中的属性

2.数据采样

针对原始数据集中的记录。

通信规约

通信规约是指在通信过程中,双方之间所遵循的约定和规则。

通信

规约定义了通信的格式、内容、顺序、错误处理等方面的规定,使

得通信过程能够正常进行并且可靠。

通信规约通常包括以下几个方面:

1. 数据格式:规定了通信数据的组织方式,比如数据的编码格式、

数据的长度、数据的字段和标记等。

2. 数据传输顺序:规定了数据在传输过程中的顺序,主要包括数据

的先后顺序、数据的传输方向等。

3. 错误检测和纠正:规定了在数据传输过程中如何检测和纠正错误,比如使用校验和、循环冗余校验(CRC)等技术。

4. 数据传输速率:规定了数据传输的速率,也就是每秒传输的数据量,通常用比特率(bps)来表示。

5. 控制信号:规定了通信中使用的控制信号,比如开始传输信号、结束传输信号、传输确认信号等,用来控制通信的开始和结束、数据的传输顺序等。

通信规约的作用是确保通信的准确性、可靠性和高效性。

通过遵循通信规约,通信双方能够在不同的硬件或软件平台上进行互通,并且能够正确地解析和处理接收到的数据。

同时,通信规约也可以提供一定的安全性,通过限制和验证通信内容,防止非法的访问和篡改。

第一章通信规约1.1定义:通信规约(协议)是指通信双方必须共同遵守的题中约定,也称为通信控制规程或传输控制规程。

1.2内容:1.2.1信息传送格式—收发方式、传送速率、帧结构、帧同步字、位同步方式、干扰措施等。

1.2.2信息传送的具体步骤—将信息分类、分循环周期传送,系统对时数据收集方式和设备状态监视方式。

1.3分类:1.3.1按传输模式分:(1)循环传输规约(CDT)CDT属于同步通信方式,其以厂站RTU为主动方,以固定速率循环地向调度端上传数据。

数据依规定的帧格式连续循环,周而复始地传送。

一个循环传送的信息字越多,其传输延时越长,传输内容出错剔除后,在下个循环可得以补传。

CDT采用可变帧长度,多种帧类别按不同循环周期传送,变位遥信优先传送重要遥测量平均循环时间较短,区分循环量、随机和插入量采用不同形式传送信息。

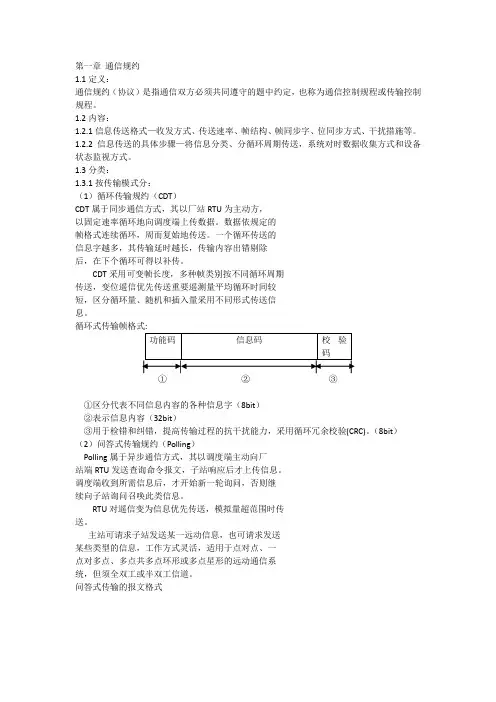

循环式传输帧格式:①区分代表不同信息内容的各种信息字(8bit)②表示信息内容(32bit)③用于检错和纠错,提高传输过程的抗干扰能力,采用循环冗余校验(CRC)。

(8bit)(2)问答式传输规约(Polling)Polling属于异步通信方式,其以调度端主动向厂站端RTU发送查询命令报文,子站响应后才上传信息。

调度端收到所需信息后,才开始新一轮询问,否则继续向子站询问召唤此类信息。

RTU对遥信变为信息优先传送,模拟量超范围时传送。

主站可请求子站发送某一远动信息,也可请求发送某些类型的信息,工作方式灵活,适用于点对点、一点对多点、多点共多点环形或多点星形的远动通信系统,但须全双工或半双工信道。

问答式传输的报文格式指出双方RTU地址、报文类型和数据区的字节数。

表示报文要传送的信息内容。

用报文头和数据区的字节按编码规则运算得到,用于检错和纠错,可采用奇偶校验或CRC校验。

1.3.2按传输基本单位分(1)面向字符的通信规约(须加起始位和停止位)将数据和控制信息都编成字符,并以字符作为信息传输基本单位的通信规约。

dtu规约

DTU(Data Transfer Unit)是一种用于数据传输的通信协议,常用于物联网设备和远程监控系统中。

DTU规约是指DTU设备与服务器之间进行数据通信时所遵循的规范和协议。

DTU规约通常包括以下几个方面的内容:

1. 数据传输方式:DTU设备可以通过以太网、无线网络(如GPRS、3G、4G、NB-IoT等)或其他通信方式与服务器进行数据传输。

DTU规约需要定义使用的通信方式及相关参数设置。

2. 数据格式:DTU设备和服务器之间需要进行数据的传输和解析。

DTU规约需要定义数据的格式,包括数据帧的结构、数据字段的定义和编码方式等。

3. 通信协议:DTU设备和服务器之间的通信需要使用一种特定的协议进行数据传输。

DTU规约需要定义使用的通信协议,如TCP/IP、UDP等,并规定了通信过程中各种操作的具体规则。

4. 连接管理:DTU设备和服务器之间的连接需要进行管理,包括连接建立、断开、心跳检测等。

DTU规约需要定义连接管理的方式和相关操作。

5. 安全性:DTU设备和服务器之间的数据传输需要保证安全性。

DTU规约可以包括安全认证、加密等机制,以确保数据传输的安全性和可靠性。

总之,DTU规约是指DTU设备与服务器之间进行数据通信时所遵循的规范和协议,包括数据传输方式、数据格式、通信协议、

连接管理和安全性等方面的内容。

通过遵循DTU规约,可以实现可靠的数据传输和通信。

通信规约名词解释

通信规约是指在数据通信中双方之间达成的一种共识,以便于数据的交换、传输和处理。

通信规约包括以下几个方面的内容:

1. 语法:规定了数据格式的结构、数据类型、编码方式等。

例如,通信规约可以规定数据包的起始标识、长度字段、校验字段等。

2. 语义:规定了数据的含义和解释方法。

例如,通信规约可以规定数据包中不同字段的含义,以及字段取值的范围。

3. 顺序控制:规定了数据的传输顺序和流程控制方式。

例如,通信规约可以规定发送方和接收方之间的握手协议,以确保数据按照正确的顺序传输。

4. 错误控制:规定了数据传输中的错误检测和纠正方法。

例如,通信规约可以规定使用CRC校验码来检测数据传输过程中的

错误,并且指定出错时的处理方式。

通信规约的目的是确保通信双方能够正确地理解和处理通过通信信道传输的数据。

不同的通信应用领域、不同的网络协议和不同的通信设备可能采用不同的通信规约来适应其特定的需求。

数据通信的基本概念

数据通信是指在计算机网络中,利用通信设备和协议对数据进行传输和交换的过程。

以下是与数据通信相关的基本概念:

1. 数据传输:指通过通信设备将数据从一个地方传输到另一个地方的过程。

2. 数据交换:指在计算机网络中,数据在不同的设备之间传输和交流的过程。

3. 通信协议:指规定了通信设备进行数据通信时所遵循的规则和标准。

4. 传输介质:指在数据通信过程中所采用的物理媒介,例如电缆、光缆、无线信号等。

5. 数据包:指在数据通信过程中,由通信协议定义的、包含有必要信息的数据块。

6. 数字信号:指将原始数据转换为数字形式的信号。

7. 带宽:指数字信号在传输介质上的传输速率,通常以每秒传输的比特数(bps)作为单位来衡量。

8. 误码率:指在数据传输过程中出现的错误比特数占总传输比特数的比率。

9. 可靠性:指数据通信系统能够在各种异常情况下保证数据正确、完整、及时地到达目的地的能力。

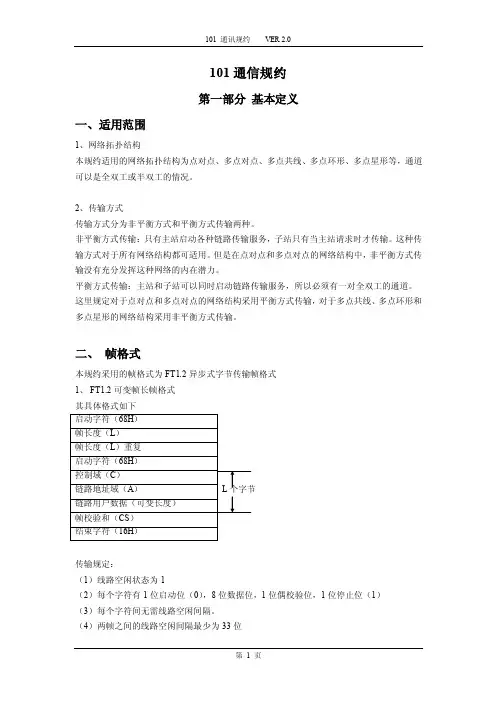

101通信规约第一部分基本定义一、适用范围1、网络拓扑结构本规约适用的网络拓扑结构为点对点、多点对点、多点共线、多点环形、多点星形等,通道可以是全双工或半双工的情况。

2、传输方式传输方式分为非平衡方式和平衡方式传输两种。

非平衡方式传输:只有主站启动各种链路传输服务,子站只有当主站请求时才传输。

这种传输方式对于所有网络结构都可适用。

但是在点对点和多点对点的网络结构中,非平衡方式传输没有充分发挥这种网络的内在潜力。

平衡方式传输:主站和子站可以同时启动链路传输服务,所以必须有一对全双工的通道。

这里规定对于点对点和多点对点的网络结构采用平衡方式传输,对于多点共线、多点环形和多点星形的网络结构采用非平衡方式传输。

二、帧格式本规约采用的帧格式为FT1.2异步式字节传输帧格式1、FT1.2可变帧长帧格式其具体格式如下传输规定:(1)线路空闲状态为1(2)每个字符有1位启动位(0),8位数据位,1位偶校验位,1位停止位(1)(3)每个字符间无需线路空闲间隔。

(4)两帧之间的线路空闲间隔最少为33位(5)帧长度L包括控制域、地址域、用户数据的字节总数,L最大为250(6)帧校验和为控制域、地址域、用户数据中所有字节的算术和(不考虑溢出)(7)接收校验●由串行接口芯片检查每个字符的启动位、停止位、偶校验位●校验两个启动字符应一致、两个L值应一致,接收字符数L+6、帧校验和、结束字符无差错则数据有效。

●在校验中,若检出一个差错,则舍弃此帧数据。

2、FT1.2固定帧长帧格式具体格式如下:传输规定:(1)线路空闲状态为1(2)每个字符有1位启动位(0),8位数据位,1位偶校验位,1位停止位(1)(3)每个字符间无需线路空闲间隔。

(4)两帧之间的线路空闲间隔最少为33位(5)无帧长度L(6)帧校验和为控制域、地址域中所有字节的算术和(不考虑溢出)(7)接收校验●由串行接口芯片检查每个字符的启动位、停止位、偶校验位●检查启动字符、结束字符以确定此帧长度是否正确●检查校验和●在校验中,若检出一个差错,则舍弃此帧数据。

通信规约介绍1.通信规约的概念在通信中数据的传送应按约定的格式进行,收发两端事先应对传送速率、同步方式、数据结构等相互约定,共同遵守,这些约定称之为通信规约。

2.通信规约的分类2.1远动规约1.任务:向主站(调度中心或集控站)实时提供子站(变电站或发电厂)信息。

2.方式:基于四遥库,通过序号即顺序表的方式上送。

3.常用规约:IEC101、IEC104、CDT、SC1801、U4F、DNP3.0等2.2 站内规约目前主流为IEC103规约,但不同厂家在规约的理解上、做法上存在差异,并未实现真正的互连,依然需要通过规约转换器来实现通信。

今后的方向为IEC61850,其本身具有更强的互操作性,是面向对象的结构化信息模型。

智能设备规约:直流屏、电度表、消弧装置等。

3.IEC制定的规约标准介绍3.1规约模型国际电工委员会TC-57技术委员会为适应电力系统的发展及其它公用事业的需求,制定了一系列的标准。

本标准的模型源于ISO-OSI参考模型的七层协议,采用了三层,即应用层、链路层、物理层,称之为增强性能结构(EPA)。

应用层:用户进程的接口,表达真正要做的事情。

链路层:在链路上实现无差错地传送数据帧。

物理层:将比特流送到物理媒体上传送。

3.2 常用配套标准IEC870-5-101---基本远动任务的配套标准(95年)IEC870-5-102---电能脉冲计数量配套标准(96年)IEC870-5-103---继电保护设备信息接口配套标准(97年)IEC870-5-104---采用标准传输协议子集的IEC870-5-101的网络访问(2000年)4.通信规约的内容4.1 帧结构举例:启动字符(68H)长度(L)长度重复(L)启动字符(68H)控制域(C)链路地址域(A)链路用户数据(可变长度)帧校验和(CS)结束字符(16H)4.2 传输规则传输过程的约定。

4.3 差错处理数据丢失、数据出错的重传。

5.远动规约5.1 循环式规约DL451-91(部颁CDT) 、DISA-CDT 、 XT9702。

基础知识点远动规约:是在远动系统中,为了正确地传送信息,必须有一套关于信息传送顺序、信息格式和信息内容等约定。

这一套约定称为规约。

通信方式:当通信在点与点之间进行时,按照信息传输的方向,以及是否能双向进行,通信方式可分为单工通道、半双工通道以及全双工通道。

单工通道:是指信息的传输始终是一个方向,不能进行与此相反方向的传输。

单工通信线路一般采用二线制。

半双工通信:可以在两个方向上传输,单某一时刻只限于一个方向,不能同时进行双向传输。

半双工通信线路一般采用二线制。

全双工通信:可以同时作双向传输,双工通信线路一般采用四线制。

SCADA系统远动信息的通信方式一般采用全双工通信方式。

异步通信:是串行通信方式之一,异步通信将每个字符看作一个独立信息,为了区分各个字符的边界,要加上起始位和停止位,从而构成一个帧。

同步通信:是串行通信方式之一,以同步作为字符传送开始,字符与字符之间不允许有空隙,当线路空闲或没有字符可发时,发送同步字符。

平衡传输方式:全双工通道的点对点的配置方式下,允许通信链路的调度主站与分站均可启动链路服务,呼叫对方发起传输服务,减少报告延时并达到快速数据收集。

104规约采用该种传输方式。

不平衡传输方式:由主站采用顺序地查询分站,控制数据传输。

主站是请求站,触发所有报文的传输,分站是从动站,只有当他们被查询时才可能传输、响应主站数据请求。

IEC870-5-101规约采用该种传输方式。

数据的传输速率:是指发送端和接收端之间单位时间内传输数据的平均比特数,其单位为每秒位(bps)、每秒千位(Kbps)、每秒兆位(Mbps)。

远动规约可分为循环式远动规约、问答式远动规约、网络规约循环式远动规约(CDT):一种传输方式,周期的扫描信息源,并按预定顺序传输报文。

问答式远动规约(POLLING):主站向分站发送查询命令,分站根据命令内容向主站发送响应信息,做到主站要什么,分站发什么。

101规约知识点应用环境:用于变电站与调度主站之间的串行数据通讯;使用全双工或半双工通道(有线、载波、光纤、调度数据网等)通信速率300-9600bps,当通信速度小于1200bps时,协议部分应用受限制;一般采用非平衡方式通信;协议能够传送的信息(YC、YX、YK、YT、主变分接头位置、远动终端设备状态、时钟同步、参数下载以及文件信息等)信息对象组:一个信息对象的组是公共地址或信息地址一个集,链路规约数据单元(LPDU):包含链路规约控制信息和链路服务数据单元应用规约数据单元(APDU):包含应用规约控制信息和应用服务数据单元一级数据:需要优先传送的数据,一般将状态变化、控制信息、模拟量等列为一级数据,有些应用者将模拟量列为二级数据。