带负摩阻单桩承载力(中性点法)

- 格式:pdf

- 大小:176.57 KB

- 文档页数:4

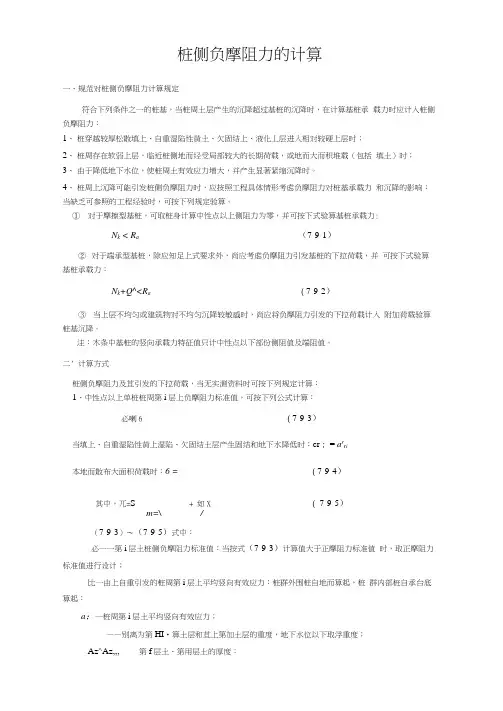

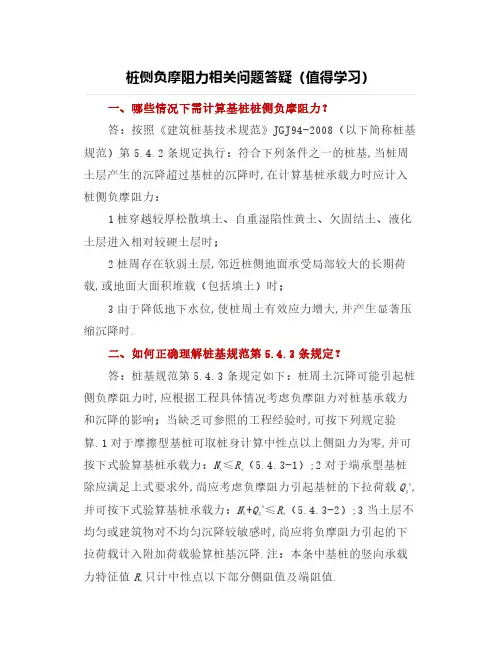

桩侧负摩阻力的计算一、规范对桩侧负摩阻力计算规定符合下列条件之一的桩基,当桩周土层产生的沉降超过基桩的沉降时,在计算基桩承载力时应计入桩侧负摩阻力:1、桩穿越较厚松散填上、自重湿陷性黄土、欠固结上、液化丄层进入相对较硬上层时;2、桩周存在软弱上层,临近桩侧地而经受局部较大的长期荷载,或地而大而积堆载(包括填土)时;3、由于降低地下水位,使桩周土有效应力增大,并产生显著紧缩沉降时。

4、桩周上沉降可能引发桩侧负摩阻力时,应按照工程具体情形考虑负摩阻力对桩基承载力和沉降的影响:当缺乏可参照的工程经验时,可按下列规定验算。

①对于摩擦型基桩,可取桩身计算中性点以上侧阻力为零,并可按下式验算基桩承载力:N k < R a(7-9-1)②对于端承型基桩,除应知足上式要求外,尚应考虑负摩阻力引发基桩的下拉荷载,并可按下式验算基桩承载力:N k+Q^<R a(7-9-2)③当上层不均匀或建筑物对不均匀沉降较敏感时,尚应将负摩阻力引发的下拉荷载计入附加荷载验算桩基沉降。

注:木条中基桩的竖向承载力特征值只计中性点以下部份侧阻值及端阻值。

二' 计算方式桩侧负摩阻力及苴引发的下拉荷载,当无实测资料时可按下列规定计算:1、中性点以上单桩桩周第i层上负摩阻力标准值,可按下列公式计算:必喇6 (7-9-3)当填上、自重湿陷性黄上湿陷、欠固结土层产生固结和地下水降低时:cr; = a r ri本地而散布大面积荷载时:6 =(7-9-4)其中,兀=S + 如X ( 7-9-5)m=\ /(7-9-3)〜(7-9-5)式中:必一一第i层土桩侧负摩阻力标准值:当按式(7-9-3)计算值大于正摩阻力标准值时,取正摩阻力标准值进行设计;比一由上自重引发的桩周第i层上平均竖向有效应力:桩群外围桩自地而算起,桩群内部桩自承台底算起:a;―桩周第i层土平均竖向有效应力;——别离为第HI•算土层和苴上第加土层的重度,地下水位以下取浮重度;Az^Az,,, ------ 第f层土、第用层土的厚度:p ——地面均布荷载:乩——桩周第i 层丄负摩阻力系数,可按表7・9"取值:②填上按其组成取表中同类上的较大值:2、 考虑群桩效应的基桩下拉荷载可按下式计算:r=lI 為4丿式中,n ——中性点以上土层数;I.中性点以上第i 土层的厚度;——负摩阻力群桩效应系数:$处,Sv ——別离为纵横向桩的中心距;q ;——中性点以上桩周土层厚度加权平均负摩阻力标准值:——中性点以上桩周上层厚度加权平均重度(地下水位以下取浮重度)。

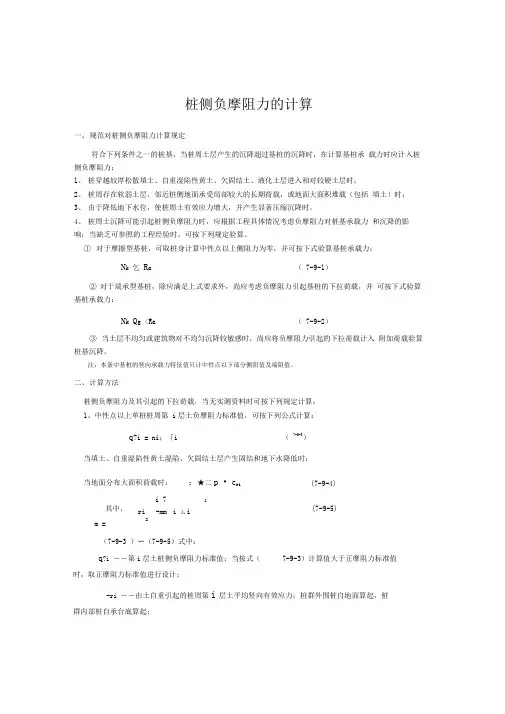

桩侧负摩阻力的计算一、 规范对桩侧负摩阻力计算规定符合下列条件之一的桩基,当桩周土层产生的沉降超过基桩的沉降时,在计算基桩承 载力时应计入桩侧负摩阻力:1、 桩穿越较厚松散填土、自重湿陷性黄土、欠固结土、液化土层进入相对较硬土层时;2、 桩周存在软弱土层,邻近桩侧地面承受局部较大的长期荷载,或地面大面积堆载(包括 填土)时;3、 由于降低地下水位,使桩周土有效应力增大,并产生显著压缩沉降时。

4、 桩周土沉降可能引起桩侧负摩阻力时,应根据工程具体情况考虑负摩阻力对桩基承载力 和沉降的影响;当缺乏可参照的工程经验时,可按下列规定验算。

① 对于摩擦型基桩,可取桩身计算中性点以上侧阻力为零,并可按下式验算基桩承载力:N k 乞 R a( 7-9-1)② 对于端承型基桩,除应满足上式要求外,尚应考虑负摩阻力引起基桩的下拉荷载,并 可按下式验算基桩承载力:N k Q g <Ra( 7-9-2)③ 当土层不均匀或建筑物对不均匀沉降较敏感时,尚应将负摩阻力引起的下拉荷载计入 附加荷载验算桩基沉降。

注:本条中基桩的竖向承载力特征值只计中性点以下部分侧阻值及端阻值。

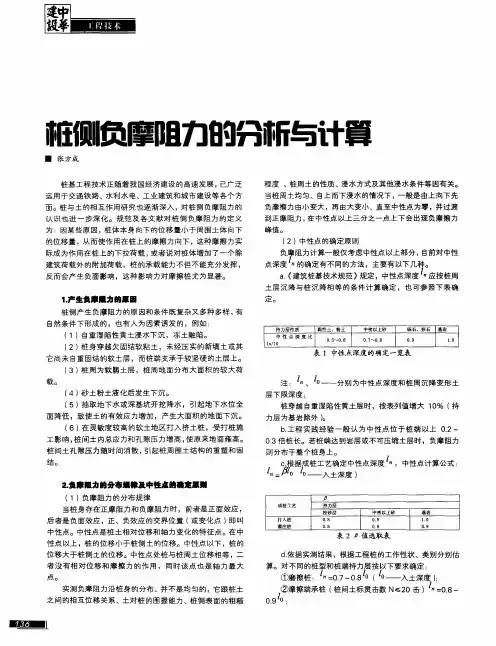

二、 计算方法桩侧负摩阻力及其引起的下拉荷载,当无实测资料时可按下列规定计算: 1、中性点以上单桩桩周第 i 层土负摩阻力标准值,可按下列公式计算:q ?i = ni ;「i( 7-9-3)当填土、自重湿陷性黄土湿陷、欠固结土层产生固结和地下水降低时:i 71ri -mm i 厶i m =2(7-9-3 )〜(7-9-5)式中:q ?i ――第i 层土桩侧负摩阻力标准值;当按式(7-9-3)计算值大于正摩阻力标准值时,取正摩阻力标准值进行设计;-ri ――由土自重引起的桩周第i 层土平均竖向有效应力;桩群外围桩自地面算起,桩群内部桩自承台底算起;当地面分布大面积荷载时:;★二p • c ri(7-9-4) 其中, (7-9-5)Ci ■――桩周第i层土平均竖向有效应力;i, m――分别为第i计算土层和其上第 m土层的重度,地下水位以下取浮重度;.'■■Zi ---- 第 i 层土、第 m层土的厚度;p――地面均布荷载;桩周第i层土负摩阻力系数,可按表 7-9-1取值;表7-9-1 负摩阻力系数匕土类5土类5饱和软土0.15 〜0.25 砂土0.35 〜0.50粘性土、粉土0.25 〜0.40 自重湿陷性黄土0.20 〜0.35②填土按其组成取表中同类土的较大值;2、考虑群桩效应的基桩下拉荷载可按下式计算:nQ f 二n 八側(7-9-6)(7-9-7)式中,n ――中性点以上土层数;l i――中性点以上第i土层的厚度;n ――负摩阻力群桩效应系数;S ax, S ay ――分别为纵横向桩的中心距;q S?――中性点以上桩周土层厚度加权平均负摩阻力标准值;m――中性点以上桩周土层厚度加权平均重度(地下水位以下取浮重度)。

关于桩侧负摩阻力中性点的描述对于桩侧负摩阻力中性点,目前已有两种公认的描述方法。

一是把柱体斜切为圆锥形,用外表面作中性点。

另一种是从简单的“一面两销”定位方式出发,从桩身截面与水平线夹角处开始分层、分段截取柱体,沿圆周开挖成圆锥状柱体,再截取外部直径相等的圆环柱体,由此可知柱体的底部面积大,它的锥尖就是桩侧负摩阻力中性点。

以上这些方法各有其优缺点,要想比较完整地了解桩侧负摩阻力中性点,只能结合实际情况来考虑。

当桩端不在土中时,若选取中性点按第一种方法计算,则计算值偏小,因为接近地面处的荷载作用明显大于地面以下的压力;若选取中性点按第二种方法计算,那么理论上该负摩阻力中性点应该向下深入到桩身之内,且随着深度的增加其中性点所受的土压力越来越小,这会导致计算值偏大,甚至出现安全隐患。

而从桩长和桩端阻力分布的角度来看,把中性点埋置在桩身最下面几十厘米,不但满足设计要求,而且还可使多节桩间的联系密切,减少倾斜度,并使复杂的桩基变得较为简单,这也是最常见的做法。

从生产实际来说,虽然大直径钻孔灌注桩占据主导地位,但打入长桩的施工方法是非常普遍的,桩基础的设计基本上都是用长桩进行计算,在实际施工中,大直径钻孔灌注桩桩顶标高一般要低于设计值,因此,实际桩侧负摩阻力中性点的位置可能更靠近设计值。

这里就引出一个新的问题:当桩侧负摩阻力中性点的位置过于靠近设计值,而设计值又远远超出了钻孔灌注桩的极限承载力设计值时,如何保证安全?根据上述分析,我们可以将桩侧负摩阻力中性点的位置划分为三类:当桩端深入土中、桩侧负摩阻力中性点距设计值太远,桩端不能起到良好的锚固作用时,桩侧负摩阻力中性点可深入土中,或距设计值很近,桩侧负摩阻力中性点可深入土中,或离设计值很近,但要保持适当的距离。

当桩侧负摩阻力中性点距设计值太远,桩端不能起到良好的锚固作用时,可采用预应力钢筋将中性点锚固在桩身混凝土之中。

如果桩侧负摩阻力中性点距设计值太远,桩端不能起到良好的锚固作用时,可采用预应力钢筋将中性点锚固在桩身混凝土之中。

浅谈负摩阻力中性点成因影响因素防治措施计算方法

论文关键词]负摩阻力中性点成因影响因素防治措施计算方法

[论文摘要]负摩阻力问题严重影响着建筑物的安全,桩的负摩阻力的大小受多种因素的影响,故其准确数值很难计算。

介绍和阐述桩侧负摩阻力产生的条件和机理,桩侧负摩阻力的计算方法,中性点的确定,防治和减少桩侧负摩阻力的方法。

随着人文居住环境的改善以及土地价格的不断攀升,建筑物已从多层不断的转向高层建筑,从而对地基承载力和变形要求也越来越高,越来越严格。

因此地基处理变得越来越重要。

在地基处理工程中,因负摩阻力问题,造成工程事故屡有发生(建筑物出现沉降、倾斜、开裂),负摩阻力问题在我国工程实践中已变成一个热点问题。

下面对负摩阻力的问题进行分析、阐述。

一、负摩阻力的成因

桩周土的沉降大于桩体的沉降!桩土的相对位移(或者相对位移趋势)是形成摩擦力的原因,桩基础中,如果土给桩体提供向上的摩擦力就称。

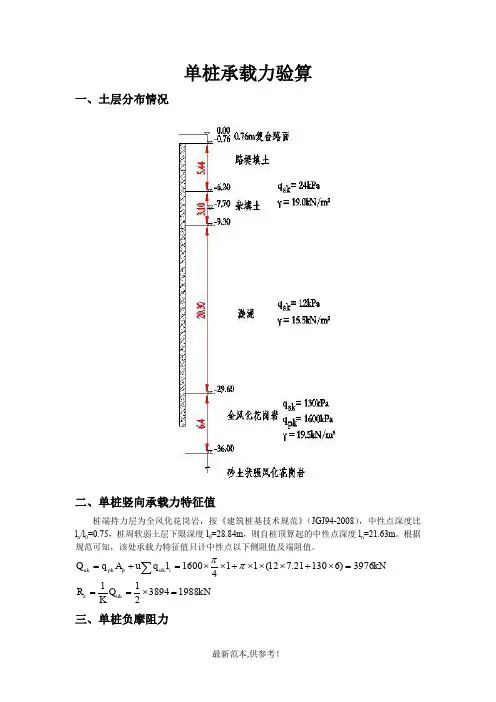

单桩承载力验算一、土层分布情况二、单桩竖向承载力特征值桩端持力层为全风化花岗岩,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008),中性点深度比l n /l 0=0.75,桩周软弱土层下限深度l 0=28.84m ,则自桩顶算起的中性点深度l n =21.63m 。

根据规范可知,该处承载力特征值只计中性点以下侧阻值及端阻值。

kN l q u A q Q i sik p pk 3976)613021.712(1141600uk =⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯=+=∑ππkN Q K R uk a 19883894211=⨯== 三、单桩负摩阻力第一层路堤填土和杂填土自重引起的桩周平均竖向有效应力: 地下水以上部分:Pa k 93.6594.6192111=⨯⨯=σ; 地下水以下部分:Pa k 06.1396.1)1019(2194.61912=⨯-⨯+⨯=σ; 则kPa 20512111=+=σσσ;第二层淤泥自重引起的桩周平均竖向有效应力:kPa 26.182)54.863.21()105.15(216.1)1019(94.6192=-⨯-⨯+⨯-+⨯=σ; ;,故取kPa q kPa kPa q n s n n s 24245.612053.01111=>=⨯==σξ;,故取kPa q kPa kPa q n s n n s 121245.3626.1822.01222=>=⨯==σξ对于单桩基础,不考虑群桩效应则1n =η;基桩下拉荷载:kN l q u Q n i i n si n ng1137))54.863.21(1254.824(10.11=-⨯+⨯⨯⨯⨯==∑=πη 四、单桩分担面积上的荷载kN N 720)2520(44k =+⨯⨯=五、验算N R N Q N a n k 1988k 185********g k =<=+=+故单桩承载力满足要求。

按照摩擦性桩验算:kN l q u A q Q i sik p pk 2752)313021.712(1141600uk =⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯=+=∑ππkN Q K R uk a 13762752211=⨯== kN N 720)2520(44k =+⨯⨯=a R N <k故单桩承载力满足要求。

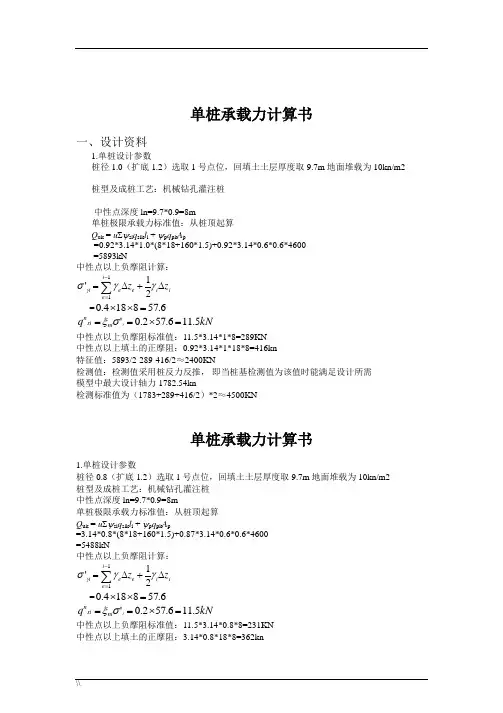

单桩承载力计算书一、设计资料1.单桩设计参数桩径1.0(扩底1.2)选取1号点位,回填土土层厚度取9.7m 地面堆载为10kn/m2桩型及成桩工艺:机械钻孔灌注桩中性点深度ln=9.7*0.9=8m单桩极限承载力标准值:从桩顶起算Q uk = u ∑ψsi q sik l i + ψp q pk A p=0.92*3.14*1.0*(8*18+160*1.5)+0.92*3.14*0.6*0.6*4600=5893kN中性点以上负摩阻计算:i i i e e e i z z ∆+∆=∑-=γγσγ1121' =6.578184.0=⨯⨯kN q i ni si n 5.116.572.0'=⨯==σξ 中性点以上负摩阻标准值:11.5*3.14*1*8=289KN中性点以上填土的正摩阻:0.92*3.14*1*18*8=416kn特征值:5893/2-289-416/2≈2400KN检测值:检测值采用桩反力反推, 即当桩基检测值为该值时能满足设计所需 模型中最大设计轴力1782.54kn检测标准值为(1783+289+416/2)*2≈4500KN单桩承载力计算书1.单桩设计参数桩径0.8(扩底1.2)选取1号点位,回填土土层厚度取9.7m 地面堆载为10kn/m2 桩型及成桩工艺:机械钻孔灌注桩中性点深度ln=9.7*0.9=8m单桩极限承载力标准值:从桩顶起算Q uk = u ∑ψsi q sik l i + ψp q pk A p=3.14*0.8*(8*18+160*1.5)+0.87*3.14*0.6*0.6*4600=5488kN中性点以上负摩阻计算:i i i e e e i z z ∆+∆=∑-=γγσγ1121' =6.578184.0=⨯⨯kN q i ni si n 5.116.572.0'=⨯==σξ 中性点以上负摩阻标准值:11.5*3.14*0.8*8=231KN中性点以上填土的正摩阻:3.14*0.8*18*8=362kn特征值:5488/2-231-362/2≈2300KN检测值:检测值采用桩反力反推, 即当桩基检测值为该值时能满足设计所需 模型中最大设计轴力1916.57kn检测标准值为(1917+231+362/2)*2≈4600KN2..单桩设计参数桩径0.8(扩底1.4)选取1号点位,回填土土层厚度取9.7m 地面堆载为10kn/m2桩型及成桩工艺:机械钻孔灌注桩中性点深度ln=9.7*0.9=8m单桩极限承载力标准值:从桩顶起算Q uk = u ∑ψsi q sik l i + ψp q pk A p=3.14*0.8*(8*18+160*1.5)+0.83*3.14*0.7*0.7*4600=6838kN中性点以上负摩阻计算:i i i e e e i z z ∆+∆=∑-=γγσγ1121' =6.578184.0=⨯⨯kN q i ni si n 5.116.572.0'=⨯==σξ 中性点以上负摩阻标准值:11.5*3.14*0.8*8=231KN中性点以上填土的正摩阻:3.14*0.8*18*8=362kn特征值:68388/2-231-362/2≈3000KN检测值:检测值采用桩反力反推, 即当桩基检测值为该值时能满足设计所需 模型中最大设计轴力2530.9kn检测标准值为(2531+231+362/2)*2≈5800KN3..单桩设计参数桩径0.8(扩底1.8)选取1号点位,回填土土层厚度取9.7m 地面堆载为10kn/m2 桩型及成桩工艺:机械钻孔灌注桩中性点深度ln=9.7*0.9=8m单桩极限承载力标准值:从桩顶起算Q uk = u ∑ψsi q sik l i + ψp q pk A p=3.14*0.8*(8*18+160*1.5)+0.76*3.14*0.9*0.9*4600=9856kN中性点以上负摩阻计算:i i i e e e i z z ∆+∆=∑-=γγσγ1121' =6.578184.0=⨯⨯kN q i ni si n 5.116.572.0'=⨯==σξ 中性点以上负摩阻标准值:11.5*3.14*0.8*8=231KN中性点以上填土的正摩阻:3.14*0.8*18*8=362kn特征值:9856/2-231-362/2≈4500KN检测值:检测值采用桩反力反推, 即当桩基检测值为该值时能满足设计所需 模型中最大设计轴力4481.16kn检测标准值为(4482+231+362/2)*2≈9700KN1.单桩设计参数桩径0.8 选取1号点位,回填土土层厚度取9.7m 地面堆载为10kn/m2 桩型及成桩工艺:机械钻孔灌注桩中性点深度ln=9.7*0.9=8m单桩极限承载力标准值:从桩顶起算Q uk = u ∑ψsi q sik l i + ψp q pk A p=3.14*0.8*(8*18+160*1.5)+3.14*0.4*0.4*4600=2733kN中性点以上负摩阻计算:i i i e e e i z z ∆+∆=∑-=γγσγ1121' =6.578184.0=⨯⨯kN q i ni si n 5.116.572.0'=⨯==σξ 中性点以上负摩阻标准值:11.5*3.14*0.8*8=231KN中性点以上填土的正摩阻:3.14*0.8*18*8=362kn特征值:2733/2-231-362/2≈950KN检测值:检测值采用桩反力反推, 即当桩基检测值为该值时能满足设计所需 模型中最大设计轴力833.74kn检测标准值为(883.74+231+362/2)*2≈2800KN桩身强度计算(800mm 直径桩)一、设计资料1.基本设计参数桩身受力形式:轴心受压桩稳定系数不折减不考虑地震作用效应桩顶5D 范围内箍筋加密主筋:HRB400f'y = 360 N/mm2箍筋:HRB400桩身截面直径:D = 800.00 mm纵筋合力点至近边距离:as = 35.00 mm混凝土:C30fc = 14.3 N/mm2成桩工艺系数: = 0.702.设计依据《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008《混凝土结构设计规范》GB 50010--2010二、计算结果1.. 验算正截面受压承载力r =D/2=800/2=400mmAps = πr 2 = 3.14×400.002 =502400 mm2根据《建筑桩基技术规范》式(5.8.2-2)ps c c A f ψ= 0.70×14.3×502400 =5029024N正截面受压承载力满足要求桩身强度计算(1000mm 直径桩)一、设计资料1.基本设计参数桩身受力形式:轴心受压桩稳定系数不折减不考虑地震作用效应桩顶5D 范围内箍筋加密主筋:HRB400f'y = 360 N/mm2箍筋:HRB400桩身截面直径:D = 1200.00 mm纵筋合力点至近边距离:as = 35.00 mm 混凝土:C30fc = 14.3 N/mm2成桩工艺系数: = 0.702.设计依据《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008《混凝土结构设计规范》GB 50010--2010二、计算结果1.验算正截面受压承载力r =D/2=1000/2=500mmAps = πr 2 = 3.14×500.002 =785000 mm2根据《建筑桩基技术规范》式(5.8.2-2)ps c c A f ψ = 0.70×14.3×785000=7857850N 正截面受压承载力满足要求2. 计算0.8直径桩配筋配筋率0.45%A's = minAps = 0.45%×502400=2260mm2 实配主筋:12D16,A's =2412mm23 .计算1.0直径桩配筋配筋率0.35%A's = minAps = 0.35%×785000=2747mm2 实配主筋:14D16,A's =2814mm24.裂缝计算因为桩身受力形式为轴心受压桩,所以无需进行裂缝计算。

单桩承载力验算一、土层分布情况二、单桩竖向承载力特征值桩端持力层为全风化花岗岩,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008),中性点深度比l n /l 0=0.75,桩周软弱土层下限深度l 0=28.84m ,则自桩顶算起的中性点深度l n =21.63m 。

根据规范可知,该处承载力特征值只计中性点以下侧阻值及端阻值。

kN l q u A q Q i sik p pk 3976)613021.712(1141600uk =⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯=+=∑ππkN Q K R uk a 19883894211=⨯== 三、单桩负摩阻力第一层路堤填土和杂填土自重引起的桩周平均竖向有效应力: 地下水以上部分:Pa k 93.6594.6192111=⨯⨯=σ; 地下水以下部分:Pa k 06.1396.1)1019(2194.61912=⨯-⨯+⨯=σ; 则kPa 20512111=+=σσσ;第二层淤泥自重引起的桩周平均竖向有效应力:kPa 26.182)54.863.21()105.15(216.1)1019(94.6192=-⨯-⨯+⨯-+⨯=σ; ;,故取kPa q kPa kPa q n s n n s 24245.612053.01111=>=⨯==σξ ;,故取kPa q kPa kPa q n s n n s 121245.3626.1822.01222=>=⨯==σξ 对于单桩基础,不考虑群桩效应则1n =η;基桩下拉荷载:kN l q u Q n i i n si n ng1137))54.863.21(1254.824(10.11=-⨯+⨯⨯⨯⨯==∑=πη 四、单桩分担面积上的荷载kN N 720)2520(44k =+⨯⨯=五、验算N R N Q N a n k 1988k 185********g k =<=+=+故单桩承载力满足要求。

按照摩擦性桩验算: kN l q u A q Q i sik p pk 2752)313021.712(1141600uk =⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯=+=∑ππkN Q K R uk a 137********=⨯== kN N 720)2520(44k =+⨯⨯= a R N <k故单桩承载力满足要求。

浅谈桩基负摩阻力摘要:桩基工程中桩侧负摩阻力所产生的下拽力可能引起桩体破坏、桩基不均匀沉降等诸多工程灾害,严重影响着建筑物的安全,而桩的负摩阻力的大小受多种因素的影响,目前其准确数值很难计算。

本文简要介绍和阐述了桩侧负摩阻力产生的条件和机理,目前桩侧负摩阻力的计算方法,中性点的确定,防治和减少桩侧负摩阻力的方法。

关键词:负摩阻力中性点成因影响因素防治措施引言:在地基处理工程中,因负摩阻力问题,造成工程事故屡有发生(建筑物出现沉降、倾斜、开裂),负摩阻力问题在我国工程实践中已成为一个很普遍的问题。

下面对负摩阻力的问题进行分析、阐述。

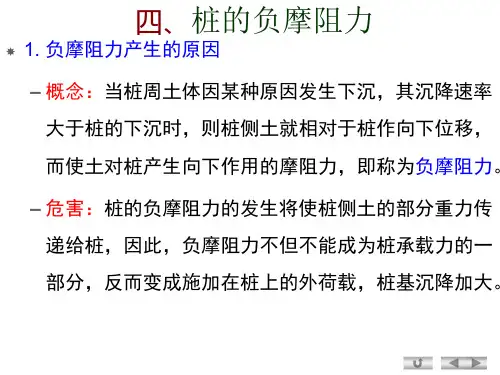

1负摩阻力的成因桩基工程中, 当桩体与桩周土产生相对位移时,桩侧就会产生摩阻力。

当桩体的沉降量大于桩周土的沉降量时, 摩阻力为正;当桩周土的沉降量大于桩体的沉降量时,摩阻力为负。

单桩负摩阻力作用机理如图1 所示[。

桩侧负摩阻力非但不能为承担上部荷载作出贡献, 反而要产生作用于桩侧的下拽力,称为分布于桩侧表面的荷载。

下拽力作用于桩体上, 可能会造成桩身破坏、桩端地基屈服或破坏, 以及上部结构不均匀沉降等问题。

图1单桩负摩阻力作用机理示意单桩负摩阻力一般可能由以下原因或组合造成:①未固结的新近回填土地基:桩基穿过欠固结土层后支撑在硬土层中,使得桩侧土因固结发生的沉降超过桩的沉降;②地面超载:桩侧地面受到较大的地面荷载产生的沉降超过桩的沉降;③孔隙水压力消散引起的固结沉降:群桩施工中敏感度较高的黏土受扰动,超孔隙水压力使得土体上涌,重塑后因超孔隙水压力消散而重新固结;④地下水位降低;桩侧土层地下水位大幅下降,导致有效应力增加引起土层下沉;⑤湿陷性地基:桩基穿过湿陷性土,湿陷性土因浸水湿陷导致土层发生沉降;⑥地震液化:桩基穿过液化土层,地震液化引起桩侧土沉降;⑦以压桩法沉桩后,桩身上部压力消失后发生回弹,产生负摩阻力。

影响负摩阻力大小的主要因素主要有:桩周土的特性、桩端土特性(因为其之间影响着中性点的位置问题)、桩体的形状、桩土模量比等。

桩基负摩擦力的分析及相应处理措施摘要:桩基负摩擦力的发生将使桩侧土的部分重力传递给桩,因此,负摩擦力不但不能成为桩承载力的一部分,反而变成施加在桩上的外荷载。

容许承载力和设计桩基础时应该重视桩的负摩擦力的问题。

本文通过对桩基负摩擦力的产生条件及其特性进行分析研究,给出典型的计算方法,并根据实际情况提出相应的处理方法和防范措施。

关键词:负摩擦力中性点有效应力法1 引言在正常情况下,桩穿过软弱土层支撑在坚硬土层上的桩,一般说来桩受荷载作用后,地基土对桩的侧阻力是向上作用的。

但当软弱土层由于某种原因而发生地面沉降时,桩周土体对桩身产生相对的向下位移,这就使桩身承受向下作用的摩擦力,软弱土层通过作用在桩上的向下作用的摩擦力而悬挂在桩身上。

这部分摩擦力不但不是桩承载力的一部分,反而变成施加在桩上的外加荷载。

这种由于地面沉降引起的在桩上向下的摩擦力,称为负表面摩擦力。

在桩的下沉比地基下沉量大的部分(桩的下部),桩身上仍为向上作用的正摩擦力,正、负摩擦力变换处的位置,称为中性点。

桩的负摩擦力问题,近年来在国内外普遍受到重视。

由于未注意到负摩擦力问题,也造成过一些工程事故。

因此在实际的工程设计时,应该充分考虑桩的负摩擦力的影响。

本文对桩的负摩擦力的产生条件及计算方法做了分析,并提出相应的处理方法和防范措施。

2 负摩擦力的产生(a)(b)(c)(d)图1 单桩产生负摩擦力时的荷载传递(a)单桩;(b)位移曲线;1-土层竖向位移曲线;2-桩的截面位移曲线;(c)桩侧摩擦力分布曲线;(d)桩身轴力分布曲线桩侧负摩擦力的产生主要是由于桩土之间相对位移的方向,在土层相对于桩侧向下位移时,产生于桩侧的向下的摩擦力。

产生负摩擦力的情况有多种情况:(1)在未固结的软土或新填土上,由于土层的自重固结而产生。

(2)由于大面积地面荷载所造成。

(3)场地地下水大量抽降,造成上部软弱土层下沉。

(4)湿陷性黄土及其他湿陷性土层湿陷引起。

桩的负摩擦力问题,实际上和正摩擦力一样,如果得知土与桩之间的相对位移以及负摩擦力与相对位移之间的关系,就可以了解桩侧负摩擦力的分布和桩身轴力和位移了。