遗传学第六章 基因与发育

- 格式:ppt

- 大小:7.67 MB

- 文档页数:50

第六章多基因遗传病重点内容提示:一、微效基因与多基因遗传人类的一些遗传性状或遗传病不是决定于一对主基因,而是受多对基因的影响,每对基因彼此之间没有显隐性的区别,呈共显性,每对基因对多基因性状形成的效应是微小的,称为微效基因。

许多微效基因的共同作用产生加性效应,表现出来的性状即多基因性状。

此外这些性状还收环境因素的影响,这种遗传方式称为多基因遗传。

微效基因的效应往往是累加的。

人类的血压、身高、肤色等性状属于多基因遗传性状。

二、质量性状与数量性状1.质量性状:单基因遗传的性状或疾病,是由一对等位基因所控制的,相对性状之间的差异显著,在一个群体中的分布是不连续的,可以明显地将变异个体分为2-3群,且个体间差异显著,这类变异在一个群体中的分布是不连续的,这种性状称为质量性状。

2.数量性状:一些遗传性状或遗传病由多对基因控制,其变异在一个群体中的分布是连续的,不同个体之间的差异只有量的不同,没有质的差异,这种变异在群体中呈正态分布,这种形状称为数量性状。

三、多基因遗传的特点1.两个极端变异的个体婚配,子1代都是中间类型,但由于环境因素的影响,也存在一定的变异范围。

2.两个中间类型的子1代个体婚配后,子2代大部分也是中间类型,但变异范围广泛,有时会出现一些极端变异的个体,除环境因素外,还有基因的分离和自由组合的作用。

3.在一个随机婚配的群体中,变异范围广泛,但是大多数个体接近中间类型,极端变异的个体很少,这些变异的产生中多基因的遗传基础和环境因素共同起作用。

四、阈值学说1.易感性:在多基因遗传病中,若干作用微小但有加性效应的致病基因是个体患病的遗传基础。

这种由遗传基础决定一个个体患某种多基因遗传病的风险,称为易感性。

2.易患性:易患性是人类患多基因遗传病的风险大小,即是否容易患某一种多基因遗传病。

易患性受遗传基础和环境因素两方面的影响。

易患性低,患病的可能性小;易患性高,患病的可能性大。

3.阈值:群体中大多数个体的易患性都接近平均值,患病风险很大和患病风险很小的个体数量都很少。

第六章线粒体遗传病(一)选择题(A型选择题)1. _____________________________ 下面关于线粒体的正确描述是。

A.含有遗传信息和转译系统B.线粒体基因突变与人类疾病基本无关C.是一种完全独立自主的细胞器D.只有极少量DNA作用很少E.线粒体中所需蛋白质均来自细胞质2.关于线粒体遗传的叙述,不正确的是 ___________ 。

A.线粒体遗传同样是由DNA空制的遗传B.线粒体遗传的子代性状受母亲影响C•线粒体遗传是细胞质遗传D.线粒体遗传同样遵循基因的分离规律E.线粒体遗传的表现度与突变型mtDNA勺数量有关。

3. _____________________________ 以下符合mtDNA吉构特点的是oA.全长61569bpB. 与组蛋白结合C. ■呈闭环双链状D.重链(H链)富含胞嘌呤E. 轻链(L链)富含鸟嘧啶4.人类mtDNA勺结构特点是 _______ oA.全长16.6kb,不与组蛋白结合,为裸露闭环单链B.全长61.6kb,不与组蛋白结合,分为重链和轻链C.全长16.6kb,与组蛋白结合,为闭环双链D.全长61.6kb,不与组蛋白结合,为裸露闭环单链5. ____________________________________ 下面关于mtDNA勺描述中,不正确的是 ___________________________________________________ oA.mtDNA勺表达与核DNA无关B.mtDNA是双链环状DNAC.mtDNA专录方式类似于原核细胞D.mtDNA t重链和轻链之分E.mtDNA勺两条链都有编码功能6 •线粒体遗传属于 _________ 。

A.多基因遗传B. 显性遗传C.隐性遗传D. ■非孟德尔遗传E.体细胞遗传H线粒体中的tRNA兼用性较强,tRNA数量为 _________ 。

A.48 个B.32 个C.64 个D.61 个E.2,个8. _____________________ mtDNA编码线粒体中。

第一章绪论1. 遗传学:是研究生物遗传和变异的科学,是生物学中一门十分重要的理论科学,直接探索生命起源和进化的机理。

同时它又是一门紧密联系生产实际的基础科学,是指导植物、动物和微生物育种工作的理论基础;并与医学和人民保健等方面有着密切的关系。

2. 遗传:是指亲代与子代相似的现象。

如种瓜得瓜、种豆得豆。

3. 变异:是指亲代与子代之间、子代个体之间存在着不同程度差异的现象。

如高秆植物品种可能产生矮杆植株,一卵双生的兄弟也不可能完全一样。

第二章遗传的细胞学基础1. 细胞周期:包括细胞有丝分裂过程和两次分裂之间的间期。

其中有丝分裂过程分为:①.DNA合成前期(G1期);②.DNA 合成期(S期);③. DNA合成后期(G2期);④.有丝分裂期(M期)。

2. 原核细胞:一般较小,约为1~10mm。

细胞壁是由蛋白聚糖(原核生物所特有的化学物质)构成,起保护作用。

细胞壁内为细胞膜。

内为DNA、RNA、蛋白质及其它小分子物质构成的细胞质。

细胞器只有核糖体,而且没有分隔,是个有机体的整体;也没有任何内部支持结构,主要靠其坚韧的外壁,来维持其形状。

其DNA存在的区域称拟核,但其外面并无外膜包裹。

各种细菌、蓝藻等低等生物由原核细胞构成,统称为原核生物。

3. 真核细胞:比原核细胞大,其结构和功能也比原核细胞复杂。

真核细胞含有核物质和核结构,细胞核是遗传物质集聚的主要场所,对控制细胞发育和性状遗传起主导作用。

另外真核细胞还含有线粒体、叶绿体、内质网等各种膜包被的细胞器。

真核细胞都由细胞膜与外界隔离,细胞内有起支持作用的细胞骨架。

4. 染色质:是指染色体在细胞分裂的间期所表现的形态,呈纤细的丝状结构,含有许多基因的自主复制核酸分子。

染色体:是指染色质丝通过多级螺旋化后卷缩而成的一定形态结构。

细菌的全部基因包容在一个双股环形DNA构成的染色体内。

真核生物染色体是与组蛋白结合在一起的线状DNA双价体;整个基因组分散为一定数目的染色体,每个染色体都有特定的形态结构,染色体的数目是物种的一个特征。

高中生物第六章遗传和变异知识点总结_名词:1、T2噬菌体:这是一种寄生在大肠杆菌里的病毒。

它是由蛋白质外壳和存在于头部内的DNA所构成。

它侵染细菌时可以产生一大批与亲代噬菌体一样的子代噬菌体。

2、细胞核遗传:染色体是主要的遗传物质载体,且染色体在细胞核内,受细胞核内遗传物质控制的遗传现象。

3、细胞质遗传:线粒体和叶绿体也是遗传物质的载体,且在细胞质内,受细胞质内遗传物质控制的遗传现象。

语句:1、证明DNA是遗传物质的实验关键是:设法把DNA与蛋白质分开,单独直接地观察DNA的作用。

2、肺炎双球菌的类型:①、R型(英文Rough是粗糙之意),菌落粗糙,菌体无多糖荚膜,无毒,注入小鼠体内后,小鼠不死亡。

②、S型(英文Smooth是光滑之意):菌落光滑,菌体有多糖荚膜,有毒,注入到小鼠体内可以使小鼠患病死亡。

如果用加热的方法杀死S型细菌后注入到小鼠体内,小鼠不死亡。

2、格里菲斯实验:格里菲斯用加热的办法将S型菌杀死,并用死的S型菌与活的R型菌的混合物注射到小鼠身上。

小鼠死了。

(由于R型经不起死了的S型菌的DNA(转化因子)的诱惑,变成了S型)。

3、艾弗里实验说明DNA是转化因子的原因:将S型细菌中的多糖、蛋白质、脂类和DNA等提取出来,分别与R型细菌进行混合;结果只有DNA与R型细菌进行混合,才能使R型细菌转化成S型细菌,并且的含量越高,转化越有效。

4、艾弗里实验的结论:DNA是转化因子,是使R 型细菌产生稳定的遗传变化的物质,即DNA是遗传物质。

4、噬菌体侵染细菌的实验:①噬菌体侵染细菌的实验过程:吸附侵入复制组装释放。

②DNA中P的含量多,蛋白质中P的含量少;蛋白质中有S而DNA中没有S,所以用放射性同位素35S标记一部分噬菌体的蛋白质,用放射性同位素32P标记另一部分噬菌体的DNA。

用35P标记蛋白质的噬菌体侵染后,细菌体内无放射性,即表明噬菌体的蛋白质没有进入细菌内部;而用32P标记DNA的噬菌体侵染细菌后,细菌体内有放射性,即表明噬菌体的DNA进入了细菌体内。

第六章染色体变异(一) 名词解释:1.假显性:(pseudo-dominant):和隐性基因相对应的同源染色体上的显性基因缺失了,个体就表现出隐性性状,(一条染色体缺失后,另一条同源染色体上的隐性基因便会表现出来)这一现象称为假显性。

2.位置效应:基因由于交换了在染色体上的位置而带来的表型效应的改变现象。

3.剂量效应:即细胞内某基因出现的次数越多,表型效应就越显著的现象。

4.染色体组:在通常的二倍体的细胞或个体中,能维持配子或配子体正常功能的最低数目的一套染色体。

或者说是指细胞内一套形态、结构、功能各不相同,但在个体发育时彼此协调一致,缺一不可的染色体。

5.整倍体(Euploid):指具有基本染色体数的完整倍数的细胞、组织和个体。

6.非整倍体:体细胞染色体数目(2n)上增加或减少一个或几个的细胞,组织和个体,称为非整倍体。

7.单倍体:具有配子(精于或卵子)染色体数目的细胞或个体。

如,植物中经花药培养形成的单倍体植物。

8.二倍体:具有两个染色体组的细胞或个体。

绝大多数的动物和大多,数植物均属此类9.一倍体:具有一个染色体组的细胞或个体,如,雄蜂。

同源多倍体10.异源多倍体[双二倍体] (Allopolyploid):指染色体组来自两个及两个以上的物种,一般是由不同种、属的杂种经染色体加倍而来的。

11.超倍体;染色体数多于2n的细胞,组织和个体。

如:三体、四体、双三体等。

12.亚倍体:染色体数少于2n的细胞,组织和个体。

如:单体,缺体,双单体等。

13.剂量补偿作用(dosage compensation effect):所谓剂量补偿作用是使具有两份或两份以上的基因量的个体与只具有一份基因量的个体的基因表现趋于一致的遗传效应。

14.同源多倍体:由同一染色体组加倍而成的含有三个以上的染色体组的个体称为同源多倍体。

(二) 是非题:1.在易位杂合体中,易位染色体的易位接合点相当于一个半不育的显性基因,而正常的染色体上与易位接合点相对的等位点则相当于一个可育的隐性基因。

遗传与发育生物学

遗传与发育生物学是研究生物体的遗传信息如何传递到下一代,并导致其发育和表现出特定性状的学科领域。

遗传与发育生物学关注的主要内容包括:

1. 遗传学:研究基因如何传递给后代,基因在个体和种群水平上的变异与遗传变异的机制,以及基因与表型性状之间的相互作用。

2. 分子生物学:研究DNA、RNA和蛋白质等生物大分子的结构、功能和相互作用,以及它们如何控制生物体的发育和表型。

3. 发育生物学:研究生物体从受精到成熟的发育过程,包括细胞分裂、细胞分化、器官形成和组织重塑等。

4. 进化生物学:研究基因在种群和物种水平上的遗传变化,以及这些变化如何导致物种的适应和演化。

遗传与发育生物学在医学、农业、生态和进化研究中具有重要的应用价值。

它帮助我们理解生物的遗传机制和发育过程,以及生物的演化历程。

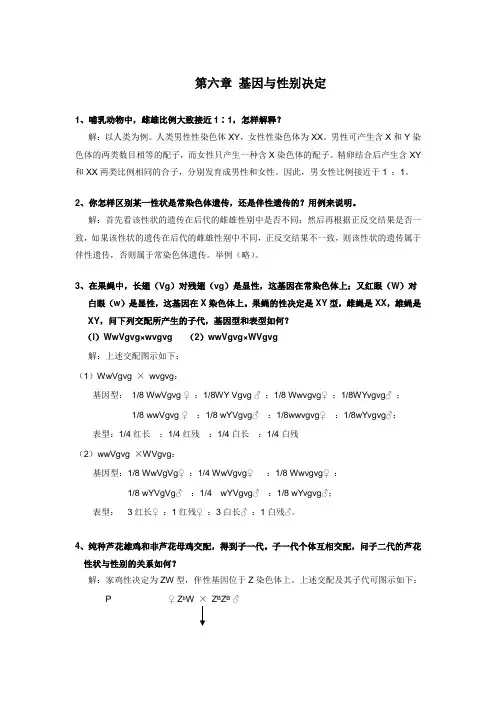

第六章基因与性别决定1、哺乳动物中,雌雄比例大致接近1∶1,怎样解释?解:以人类为例。

人类男性性染色体XY,女性性染色体为XX。

男性可产生含X和Y染色体的两类数目相等的配子,而女性只产生一种含X染色体的配子。

精卵结合后产生含XY 和XX两类比例相同的合子,分别发育成男性和女性。

因此,男女性比例接近于1 :1。

2、你怎样区别某一性状是常染色体遗传,还是伴性遗传的?用例来说明。

解:首先看该性状的遗传在后代的雌雄性别中是否不同;然后再根据正反交结果是否一致,如果该性状的遗传在后代的雌雄性别中不同,正反交结果不一致,则该性状的遗传属于伴性遗传,否则属于常染色体遗传。

举例(略)。

3、在果蝇中,长翅(Vg)对残翅(vg)是显性,这基因在常染色体上;又红眼(W)对白眼(w)是显性,这基因在X染色体上。

果蝇的性决定是XY型,雌蝇是XX,雄蝇是XY,问下列交配所产生的子代,基因型和表型如何?(l)WwVgvg×wvgvg (2)wwVgvg×WVgvg解:上述交配图示如下:(1)WwVgvg×wvgvg:基因型:1/8 WwVgvg ♀:1/8WY Vgvg ♂:1/8 Wwvgvg♀:1/8WY vgvg♂:1/8 wwVgvg ♀:1/8 wYVgvg♂ :1/8wwvgvg♀:1/8wYvgvg♂;表型:1/4红长:1/4红残:1/4白长:1/4白残(2)wwVgvg×WVgvg:基因型:1/8 WwVgVg♀:1/4 WwVgvg♀:1/8 Wwvgvg♀:1/8 wYVgVg♂:1/4 wYVgvg♂:1/8 wYvgvg♂;表型:3红长♀ :1红残♀ :3白长♂ :1白残♂。

4、纯种芦花雄鸡和非芦花母鸡交配,得到子一代。

子一代个体互相交配,问子二代的芦花性状与性别的关系如何?解:家鸡性决定为ZW型,伴性基因位于Z染色体上。

上述交配及其子代可图示如下:P♀ Z b W×Z B Z B♂F1♀ Z B W ×Z B Z b♂F21Z B Z B:1Z B Z b :1Z B W :1Z b W芦花♂芦花♂芦花♀非芦花♀可见,雄鸡全部为芦花羽,雌鸡1/2芦花羽,1/2非芦花。

遗传学总结(完整版)动物遗传学(总结)第一章绪论1、遗传(heredity):后代和前代的相似性。

2、变异(variation):子代与亲代或子代与子代之间的不相似性。

3、遗传学:是研究遗传物质的结构与功能及遗传信息的传递与表达规律的一门科学。

第二章遗传的细胞学基础一、与遗传有关的细胞器1、线粒体:由双层膜围成的与能量代谢有关的细胞器,主要作用是通过氧化磷酸化合成ATP。

2、内质网:由单层膜围成一个连续的管道系统。

粗面内质网,表面附有核糖体,参与蛋白质的合成和加工;光面内质网表面没有核糖体,参与脂类合成。

3、核糖体:为椭球形的粒状小体,核糖体无膜结构,主要由蛋白质(40%)和rRNA(60%)构成,是细胞内蛋白质合成的场所。

4、中心体:中心粒加中心粒周边物质称为中心体。

或指动物真核细胞质中由两个中心粒组成的物质。

5、核仁:核仁是真核细胞细胞核内的生产核糖体的机器。

二、染色质与染色体1、染色质:是指染色体在细胞分裂的间期所表现的形态,呈纤细的丝状结构,含有许多基因的自主复制核酸分子。

2、染色体:在细胞分裂时期,在细胞核中容易被碱性染料染色、具有一定数目和形态结构的的杆状体。

3、染色质的类型P23:常染色质和异染色质染色质。

其中异染色质又分为结构染色质、兼性异染色质4、染色体的一般形态结构及分类P25:(1)形态结构:通常由长臂、短臂、着丝点、次缢痕、随体及端粒几部分组成。

(2)分类:A、B染色质、巨大染色体。

其中巨大染色体又分为多线染色体、灯刷染色体5、染色体的超微结构P26:两条反向平行的DNA双链。

:6、一倍体:只含有一个染色体组的细胞或生物(X)。

7、二倍体:由受精卵发育而来,且体细胞中含有两个染色体组的生物个体。

(2n)8、单倍体:含有配子染色体数的生物。

(N/2)9、单体:指比正常二倍体缺少一个染色体的个体。

(2n-1)10、缺体:指比正常二倍体(2n)缺少一对同源染色体的个体。

(2n-2)11、三体:指比正常二倍体多一个染色体的个体。

《遗传学(第三版)》朱军主编课后习题与答案目录第一章绪论 (1)第二章遗传的细胞学基础 (2)第三章遗传物质的分子基础 (6)第四章孟德尔遗传 (9)第五章连锁遗传和性连锁 (12)第六章染色体变异 (15)第七章细菌和病毒的遗传 (21)第八章基因表达与调控 (27)第九章基因工程和基因组学 (31)第十章基因突变 (34)第十一章细胞质遗传 (35)第十二章遗传与发育 (38)第十三章数量性状的遗传 (39)第十四章群体遗传与进化 (44)第一章绪论1.解释下列名词:遗传学、遗传、变异。

答:遗传学:是研究生物遗传和变异的科学,是生物学中一门十分重要的理论科学,直接探索生命起源和进化的机理。

同时它又是一门紧密联系生产实际的基础科学,是指导植物、动物和微生物育种工作的理论基础;并与医学和人民保健等方面有着密切的关系。

遗传:是指亲代与子代相似的现象。

如种瓜得瓜、种豆得豆。

变异:是指亲代与子代之间、子代个体之间存在着不同程度差异的现象。

如高秆植物品种可能产生矮杆植株:一卵双生的兄弟也不可能完全一模一样。

2.简述遗传学研究的对象和研究的任务。

答:遗传学研究的对象主要是微生物、植物、动物和人类等,是研究它们的遗传和变异。

遗传学研究的任务是阐明生物遗传变异的现象及表现的规律;深入探索遗传和变异的原因及物质基础,揭示其内在规律;从而进一步指导动物、植物和微生物的育种实践,提高医学水平,保障人民身体健康。

3.为什么说遗传、变异和选择是生物进化和新品种选育的三大因素?答:生物的遗传是相对的、保守的,而变异是绝对的、发展的。

没有遗传,不可能保持性状和物种的相对稳定性;没有变异就不会产生新的性状,也不可能有物种的进化和新品种的选育。

遗传和变异这对矛盾不断地运动,经过自然选择,才形成形形色色的物种。

同时经过人工选择,才育成适合人类需要的不同品种。

因此,遗传、变异和选择是生物进化和新品种选育的三大因素。

4. 为什么研究生物的遗传和变异必须联系环境?答:因为任何生物都必须从环境中摄取营养,通过新陈代谢进行生长、发育和繁殖,从而表现出性状的遗传和变异。

第六章真菌类的染色体作图课后习题及答案1.在红色面包霉中,ab是任意两个基因。

杂交组合为ab*++,每个杂交分析了100个子囊,结果如下表:子囊包子的类型和数目ab a+ab ab ab a+a+ab a+a++b+++b+b+++b+++++++b+++++b+b a+ab a+ab 134******** 2841150000 3553400200 4711181801 596242281020 6310136104对每一个杂交,分析基因之间连锁关系和遗传距离,确定基因与着丝粒间的距离。

答:对上表进行分析如下:ab a+ab ab ab a+a+ab a+a++b+++b+b+++b+++++++b+++++b+b a+ab a+ab分类PD NPD TT TT PD NPD TTa基因分离MI MI MI MII MII MII MII b基因分离MI MI MII MI MII MII MII(1).对第一个杂交进行分析:要判断a与b之间是否发生连锁,即要比较PD和NPD类型的数目,若有连锁存在时,则不发生交换(PD类型)减数分裂细胞的数目应明显多于发生四线交换(NPD类型)的细胞数目,即PD>NOD时,表明有连锁存在。

对第一个杂交分析可知其PD=NPD,因此说a与b之间不存在连锁,a与b之间就不存在遗传距离。

由于基因-着丝粒距离是MII离子囊类型百分率的1/2,所以重组率=1/2重组型子囊数/总子囊数*100%。

a与着丝粒间的遗传距离=1/2*0/100*100=0cMb与着丝粒间的遗传距离=1/2*32+0/100*100=16 cM(2).对第二个杂交进行分析:由于PD类型远大于NPD类型,即PD>NOD,表明a与b连锁。

a与b之间的遗传距离=50*(TT+6NPD)=50*(15/100+6*1/100)=10.5 cMa与着丝粒间的遗传距离=1/2*0/100*100=0 cMb与着丝粒间的遗传距离=1/2*15/100*100=7.5 cM由此可知a与b位于着丝粒的两端。