肝功检查基本项目的临床意义

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:3

肝功各项化验指标的临床意义2009年02月08日星期日 17:20乙型肝炎病毒 (HBV)血清标志物测定乙型肝炎病毒是一种脱氧核糖核酸病毒,呈一种双层外壳球形颗粒,分为核心和外壳两个部分。

核心部分 (即核心抗原HBcAg)在肝细胞核内产生,外壳部分 (即表面抗原HBsAg)在肝细胞浆内形成。

由于胞浆内形成的HBsAg过多,没有足量的HBcAg与之装配成病毒,从而把过剩的HBsAg释放到血循环中,还有一种e抗原 (即HBeAg),和乙型肝炎病毒的数量及DNA聚合酶活力有很大的相关性,是乙型肝炎病毒 (HBV)复制活跃的标志。

1. 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)【正常值】阴性 (P/N比值≥2.1为阳性)【临床意义】乙型肝炎病毒通过非肠道或者不明显的非肠道途径传播,如血液、唾液、性液,乙型肝炎病人的体液和分泌物中可存在HBsAg。

HBsAg只是病毒的外壳,本身不具有传染性。

其阳性常见于HBsAg携带者,急性乙型肝炎潜伏期、急性期、慢性迁延性肝炎、慢性活动性肝炎、肝硬化。

急性乙型肝炎如果半年之后HBsAg不消失,即为慢性HBsAg携带者。

2.乙型肝炎表面抗原-lgM复合物【正常值】阴性 ( P/N比值≥2 .1为阳性)【临床意义】HBsA-IgM是HBV感染、复制、具有传染性的标志物,见于急性乙型肝炎病毒感染早期,阳性转阴提示感染康复,持续阳性表示疾病转为慢性。

3. 乙型肝炎表面抗体 (抗HBs)【正常值】阴性 (P/N比值≥2 .1为阳性)【临床意义】抗HBs为HBV的中和抗体。

①阳性为乙肝疫苗注射后机体产生抗体后的正常反应;或者注射抗HBs免疫球蛋白者。

②如果没有接受过乙肝疫苗注射,表示机体曾经感染过HBV,现已产生保护性抗体,具有一定免疫力,有保护作用。

4.乙型肝炎e抗原 (HBeAg)【正常值】阴性 (P/N比值≥2 .1为阳性)【临床意义】①阳性表示正患有乙型肝炎,是乙肝病毒复制活跃的标志,具有高度传染性。

肝功能各项指标的临床意义一、丙氨酸氨基转移酶(ALT)(一)简述丙氨酸氨基转移酶是一组催化氨基酸与α-酮酸间氨基转移反应的酶类,主要存在于肝、肾、心肌、骨骼肌、胰腺、脾、肺、红细胞等组织细胞中,同时也存在于正常体液如血浆、胆汁、脑脊液、唾液中。

当富含 ALT 的组织细胞受损时,ALT从细胞释放增加,进入血液后导致ALT活力上升,其增高的程度与肝细胞被破坏的程度呈正比。

参考范围:成人5~40U/L。

(二)临床意义(1)肝胆疾病(2)其他疾病:急性心肌梗死(AMI)、心肌炎、心力衰竭时的肝脏淤血、骨骼肌病、传染性单核细胞增多症、胰腺炎、外伤、严重烧伤、休克等。

(3)用药:抗生素、抗真菌药、抗病毒药、调血脂药。

二、血清天门冬氨酸氨基转移酶(AST)2011A(一)简述AST主要存在于心肌、肝、肾、骨骼肌、胰腺、脾、肺、红细胞等组织细胞中;同时也存在于正常人血浆、胆汁、脑脊液及唾液中。

当富含AST的组织细胞受损时,细胞通透性增加,AST从细胞释放增加,进入血液后导致AST活力上升。

参考范围:成人8~40U/L。

(二)临床意义AST的测定可反映肝细胞损伤程度。

AST升高常见于以下疾病。

(1)急性心肌梗死(AMI)(2)肝脏疾病传染性肝炎、中毒性肝炎、肝癌、肝硬化活动期、肝脓肿、脂肪肝、梗阻性黄疸、肝内胆汁淤积或淤滞、胆管炎、胆囊炎等。

(3)其他疾病进行性肌营养不良、皮肌炎、肺栓塞、肾炎、胸膜炎、急性胰腺炎、肌肉挫伤、坏疽、溶血性疾病。

(4)用药见ALT类“临床意见”。

三、血清γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)(一)简述血清γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)是将肽或其他化合物的γ-谷氨酰基转移至某些γ-谷氨酰受体上的酶。

γ-GT主要存在于血清及除肌肉外的所有组织中,如在肾、胰、肝、大肠、心肌组织中,其中以肾脏最高。

连续监测法:<50U/L。

(二)临床意义γ-GT 升高见于:(1)肝胆疾病(2)胰腺疾病(3)其他疾病心肌梗死、前列腺肿瘤。

肝功检查各项指标的意义(一)血清转氨酶为氨基酸转移酶的简称,是一组催化氨基酸与α-酮酸之间的氨基转移反应的酶类。

属于细胞内功能酶,肝细胞坏死或肝细胞膜通透性增加时,进入血液,血中酶活性增加,标志着肝细胞损害。

用于肝功能检查者主要有:天冬氨酸氨基转移酶(AST)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)1.参考区间ALT 10~40 U/L(37℃)AST 10~40 U/L(37℃)AST/ALT 1~1.15(37℃)2.转氨酶异常的分类临界升高:<1.5倍的正常值轻度升高:1.5-5倍的正常值中度升高:正常值的5-10倍重度升高:>10倍的正常值3.临床意义ALT和AST可提示肝细胞损伤程度反应急性肝损伤时,ALT敏感反应损伤程度时,AST较为敏感,AST/ALT增高生理变异较小:新生儿期生理性升高;正常人在剧烈运动后AST也会升高;年龄、性别、妊娠和进餐对转氨酶活性影响不大。

3.1肝源性转氨酶升高感染:肝脏特异性感染,非特异性的全身或局部感染累及肝脏中毒:药物、酒精、工业及生物毒物代谢性肝病:肝脏内脂肪、铜、铁等异常沉积淤血、缺氧:心衰、呼衰、休克、低血压、手术免疫异常:风湿病、自身免疫性肝炎胆胰疾病累及肝脏:胆囊炎、胆石症、胰腺炎、胆汁淤积性肝病其他:肝硬化、肝癌、浸润性肝病、肝脓肿、多囊肝3.1.1.急性肝炎感染(各型病毒性肝炎)中毒(药物、化学毒物)乙醇ALT ↑↑,可达上百上千AST ↑AST/ALT <1.0m-AST/总AST可判断急性肝炎的严重程度急性重症肝炎二种特殊情况:ALT非良性降低ALT升高程度与肝损害程度相关,但两者并非完全一致,早期病人,ALT明显升高,随着肝细胞广泛坏死,不能合成转氨酶。

重症肝炎时的“酶胆分离”胆红素进行性明显升高,ALT活性下降。

3.1.2.慢性肝炎慢性迁延性肝炎转氨酶轻度至中度升高,常介于100-400u/L慢性活动性肝炎转氨酶持续反复升高,较慢迁肝明显,ALT高于AST,AST/ALT<1.0定期测定有助于肝内病变的活动程度3.1.3.肝硬化肝硬化静止期转氨酶在参考区间内或轻度升高肝硬化活动期转氨酶轻度或中度升高(100-300),并有其他肝损表现胆汁性肝硬化转氨酶活性较高,与黄疸程度大致平行肝硬化肝细胞坏死严重时,ALT低于AST,AST/ALT>1.443.1.4.原发性肝细胞癌转氨酶可轻、中度增高或正常转氨酶明显升高提示肝细胞坏死,预后较差半数肝癌m-AST明显增高,AST/ALT>3.03.1.5.胆道疾病胆道病变尤其是胆道梗阻时,转氨酶升高阻塞性黄疸伴有胆道感染时,转氨酶可明显升高一般认为,肝外胆道梗阻,AST不超过300U/L,ALT不超过400U/L,梗阻解除1-2周恢复3.1.6.酒精性肝病酒精对肝细胞线粒体有特异性损害,m-AST↑有特异性,AST/ALT>6m-AST与γ-GT可共同反应酒精对肝脏的损害,戒酒后AST多在3周内恢复,较GGT早。

肝功能检查的重要性诊断肝脏疾病 肝功能检查是诊断肝脏疾病的重要手段之一。

通过肝功能检查,医生可以了解患者的肝脏功能情况,从而判断是否存在肝脏疾病。

比如肝功能检查显示肝功能异常,可能是肝炎、肝硬化、脂肪肝等疾病引起的。

这些疾病可能会对肝脏造成不同程度的损害,因此及时诊断和治疗非常重要。

评估疾病严重程度 肝功能检查还可以帮助医生评估肝脏疾病的严重程度。

比如在肝炎患者中,如果肝功能检查显示转氨酶水平升高,说明肝脏炎症比较严重,需要采取积极的治疗措施。

此外,在肝硬化患者中,如果肝功能检查显示白蛋白水平下降、胆红素水平升高,说明肝脏储备功能较差,需肝功能检查的指标及意义要采取更加积极的治疗措施。

指导治疗 肝功能检查可以帮助医生指导治疗。

比如在肝炎患者中,如果肝功能检查显示转氨酶水平较高,医生可能会给予保肝药物或抗病毒药物等进行治疗。

此外,在脂肪肝患者中,如果肝功能检查显示胆固醇和甘油三酯水平升高,医生可能会建议患者采取低脂饮食和运动等生活方式干预措施。

监测疗效 肝功能检查可以帮助医生监测患者的疗效。

比如在肝炎患者中,如果经过治疗转氨酶水平下降,说明治疗有效。

在肝硬化患者中,如果经过治疗白蛋白水平上升、胆红素水平下降,说明治疗有效。

通过监测疗效,医生可以及时调整治疗方案,提高治疗效果。

预防肝脏疾病 肝功能检查可以帮助患者预防肝脏疾病。

通过肝功能检查,患者可以了解自己的肝脏健康状况,及时采取预防措施。

如果检查结果显示存在脂肪肝倾向,患者可以采取低脂饮食和运动等干预措施来预防脂肪肝的发生。

此外,如果患者存在慢性肝炎等疾病,也可以通过定期复查肝功能等措施来及时发现和治疗。

肝功能检查都检查哪些疾病肝炎 肝炎是肝脏炎症的一种表现,通常由病毒、细菌或其他微生物等感染引起。

肝功能检查可文|周敏58|科学之友| 肝功能检查是临床医学中一项重要的实验室检查,它可以帮助医生评估患者的肝脏健康状况、诊断肝病、监测治疗效果,以及发现潜在的健康问题。

血清肝功能指标的临床意义在临床医学中,血清肝功能指标是评估肝脏疾病的重要指标之一。

通过检测血液中的相关生化指标,可以了解肝脏的功能状态以及可能存在的问题。

本文将探讨血清肝功能指标的临床意义,以便更好地理解和应用这些指标。

一、血清肝功能指标的定义及常见指标血清肝功能指标是指血液中与肝脏相关的生化指标,常见的有丙氨酸转氨酶(ALT)、天门冬氨酸转氨酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、总胆红素(TBIL)以及白蛋白(ALB)等指标。

这些指标既可以用于评估肝脏的功能状态,也可作为疾病诊断和监测的参考指标。

二、血清肝功能指标的临床意义1. 评估肝脏功能:通过监测血清肝功能指标,特别是ALT和AST,可以对肝脏功能进行评估。

正常情况下,肝脏功能正常,这些指标的水平都较低。

而当肝细胞受损时,ALT和AST会释放到血液中,其水平会升高,从而提示肝脏功能异常。

2. 诊断肝疾病:血清肝功能指标在肝疾病的诊断中起着重要的作用。

例如,ALT和AST的升高常见于肝炎、脂肪肝等疾病,而ALP的升高可能与胆道梗阻有关。

通过监测这些指标的变化,可以帮助医生初步判断患者是否存在肝脏疾病,并进一步进行相关检查和诊断。

3. 监测治疗效果:对于患有肝疾病的患者,监测血清肝功能指标的变化可以评估治疗效果。

例如,在抗病毒治疗期间,通过监测ALT和AST的水平,可以了解病毒抑制是否有效。

如果这些指标的水平逐渐降低,表明治疗有效;反之,若指标升高,则可能需要调整治疗方案。

4. 判断疾病预后:血清肝功能指标的变化还可以预测肝脏疾病的预后。

例如,在肝硬化的患者中,血清白蛋白水平常常下降。

低白蛋白水平提示肝功能严重受损,患者预后可能不良。

5. 作为手术评估指标:在手术前,监测血清肝功能指标可以评估患者是否适合进行手术。

如果指标异常,表明肝脏功能受损,手术风险可能增加。

通过评估这些指标,医生可以选择更合适的手术方案,降低手术风险。

三、临床应用注意事项1. 个体差异:不同人群对血清肝功能指标的正常范围存在一定的个体差异。

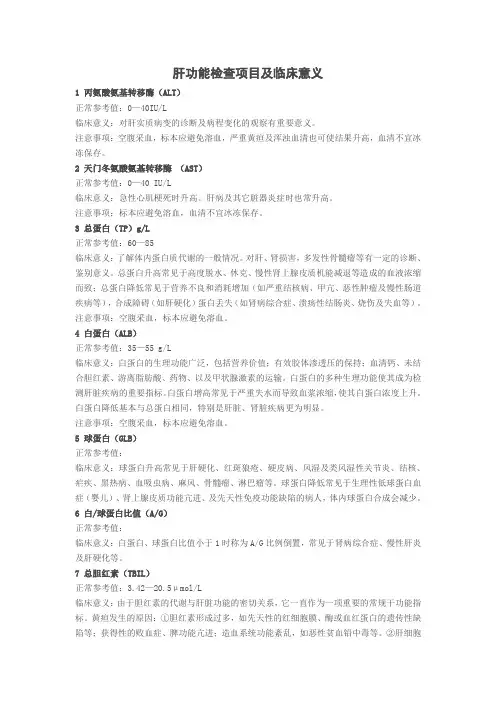

肝功能检查项目及临床意义1 丙氨酸氨基转移酶(ALT)正常参考值:0—40IU/L临床意义:对肝实质病变的诊断及病程变化的观察有重要意义。

注意事项:空腹采血,标本应避免溶血,严重黄疸及浑浊血清也可使结果升高,血清不宜冰冻保存。

2 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)正常参考值:0—40 IU/L临床意义:急性心肌梗死时升高。

肝病及其它脏器炎症时也常升高。

注意事项:标本应避免溶血,血清不宜冰冻保存。

3 总蛋白(TP)g/L正常参考值:60—85临床意义:了解体内蛋白质代谢的一般情况。

对肝、肾损害,多发性骨髓瘤等有一定的诊断、鉴别意义。

总蛋白升高常见于高度脱水、休克、慢性肾上腺皮质机能减退等造成的血液浓缩而致;总蛋白降低常见于营养不良和消耗增加(如严重结核病、甲亢、恶性肿瘤及慢性肠道疾病等),合成障碍(如肝硬化)蛋白丢失(如肾病综合症、溃疡性结肠炎、烧伤及失血等)。

注意事项:空腹采血,标本应避免溶血。

4 白蛋白(ALB)正常参考值:35—55 g/L临床意义:白蛋白的生理功能广泛,包括营养价值;有效胶体渗透压的保持;血清钙、未结合胆红素、游离脂肪酸、药物、以及甲状腺激素的运输。

白蛋白的多种生理功能使其成为检测肝脏疾病的重要指标。

白蛋白增高常见于严重失水而导致血浆浓缩,使其白蛋白浓度上升。

白蛋白降低基本与总蛋白相同,特别是肝脏、肾脏疾病更为明显。

注意事项:空腹采血,标本应避免溶血。

5 球蛋白(GLB)正常参考值:临床意义:球蛋白升高常见于肝硬化、红斑狼疮、硬皮病、风湿及类风湿性关节炎、结核、疟疾、黑热病、血吸虫病、麻风、骨髓瘤、淋巴瘤等。

球蛋白降低常见于生理性低球蛋白血症(婴儿)、肾上腺皮质功能亢进、及先天性免疫功能缺陷的病人,体内球蛋白合成会减少。

6 白/球蛋白比值(A/G)正常参考值:临床意义:白蛋白、球蛋白比值小于1时称为A/G比例倒置,常见于肾病综合症、慢性肝炎及肝硬化等。

7 总胆红素(TBIL)正常参考值:3.42—20.5μmol/L临床意义:由于胆红素的代谢与肝脏功能的密切关系,它一直作为一项重要的常规干功能指标。

肝胆外科常见检验结果及临床意义肝胆外科是一门临床外科学科,涉及到肝脏和胆道系统的疾病的诊断和治疗。

常见的检验结果在肝胆外科中具有重要的临床意义,可以帮助医生评估患者的病情并制定合理的治疗方案。

以下是肝胆外科常见的检验结果及其临床意义。

1.肝功能指标肝功能指标可以反映肝脏的代谢和排泄功能,常见的肝功能指标包括血清谷丙转氨酶(ALT)、血清谷草转氨酶(AST)、白蛋白、总胆红素、碱性磷酸酶(ALP)等。

-ALT和AST是两个最常用的肝功能指标,其升高可以提示肝细胞损伤。

ALT主要存在于肝脏细胞内,当肝细胞受损时,ALT会释放入血液中,因此ALT的升高可以提示肝细胞损伤,常见疾病如肝炎、肝硬化等。

-白蛋白是肝脏合成的重要蛋白质,其降低可以反映肝功能下降,常见于肝病、营养不良等。

-总胆红素是胆红素与葡萄糖醛酸酶结合形成的产物,其升高可以提示胆汁排出障碍,常见于胆管结石、胆管癌等。

-ALP是一种与胆汁分泌有关的酶,其升高可以提示胆汁淤积,常见于胆管结石、肝胆肿瘤等。

2.炎症指标炎症指标可以反映机体的炎症反应程度,对于肝胆外科炎症性疾病的诊断和评估具有重要意义。

常见的炎症指标包括C-反应蛋白(CRP)、白细胞计数(WBC)等。

-CRP是一种急性期蛋白,其升高可以提示机体存在炎症反应。

在肝炎、胆道感染等炎症性疾病中,CRP往往升高。

-WBC是血液中的白细胞计数,白细胞增多可以提示炎症反应或感染。

在肝脓肿、胆道感染等疾病中,WBC常常升高。

3.凝血功能指标凝血功能指标可以反映机体凝血系统的功能状态,对于肝胆外科手术和出血性疾病的评估具有重要意义。

常见的凝血功能指标包括凝血酶原时间(PT)、国际标准化比值(INR)、部分凝血活酶时间(APTT)等。

-PT和INR是评价凝血系统外路凝血功能的指标,其延长可以提示凝血功能障碍,常见疾病如肝功能衰竭、肝硬化等。

-APTT是评价凝血系统内路凝血功能的指标,其延长可以提示凝血障碍,常见于凝血因子缺乏、DIC等。

肝功能检查指标及临床意义

1. 引言

肝功能检查是评估肝脏健康状况的重要手段之一。

通过检测多

项指标可以了解肝脏的解毒、代谢、合成和排泄功能,对临床疾病

的诊断、治疗和预后评估具有重要意义。

2. 常见的肝功能检查指标

2.1 谷丙转氨酶(AST)和谷草转氨酶(ALT)

谷丙转氨酶和谷草转氨酶是评估肝细胞损伤的常用指标。

它们

在肝细胞受损时会释放到血液中,因此其水平的升高提示肝脏损伤。

常见的原因包括肝炎、脂肪肝和药物性肝损伤等。

2.2 总胆红素、直接胆红素和间接胆红素

胆红素是由肝脏代谢产生的一种物质,通过检测胆红素的水平可以了解肝脏排泄功能的情况。

总胆红素包括直接胆红素和间接胆红素,其升高可以提示肝功能异常、胆红素代谢障碍等。

2.3 白蛋白和球蛋白

白蛋白和球蛋白是肝脏合成的蛋白质,通过检测它们的水平可以判断肝脏的合成功能。

低蛋白血症可以提示肝脏疾病、营养不良等情况。

3. 临床意义

肝功能检查指标的异常可以提示肝脏疾病的存在或肝功能的异常。

根据不同指标的异常情况,医生可以进一步判断具体的疾病类型及严重程度,并制定相应的治疗方案。

此外,肝功能检查还可用于评估治疗效果和预后预测。

4. 结论

肝功能检查是评估肝脏健康状况的重要方法,常见的指标包括谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、白蛋白和球蛋白。

通过对这些指标的检测,可以了解肝脏的代谢、合成、解毒和排泄功能,为临床诊断和治疗提供重要依据。

常用肝功能化验的正常值及临床意义肝功能是指肝脏正常执行其各种生理功能的能力。

肝功能检测是通过检测血液中的特定酶和蛋白质来评估肝脏的健康状况。

常用的肝功能化验指标包括肝酶(ALT和AST)、总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白和球蛋白。

理解这些指标的正常范围和临床意义,可以帮助医生诊断和监测肝脏疾病。

1.谷草转氨酶(AST)和谷丙转氨酶(ALT)是最常用的肝功能指标之一,它们主要存在于肝细胞中。

正常范围:ALT<45U/L,AST<37U/L。

当肝细胞受损,这些酶会被释放到血液中,导致酶活性升高。

ALT比AST更常用于评估肝脏损伤;而AST/ALT比值>1可能提示酒精性肝病,小于1可能是肝炎(病毒性或药物引起)的迹象。

2. 总胆红素是由肝脏合成的,其中直接胆红素是游离于血液中的胆红素,可反映肝脏对胆红素代谢的处理。

正常范围:总胆红素<1.2 mg/dL,直接胆红素<0.3 mg/dL。

当肝脏功能受损或胆道阻塞时,总胆红素和直接胆红素的水平会升高,可能出现黄疸等症状,提示肝胆道疾病。

3.总蛋白是由肝脏合成的血浆蛋白的总量,白蛋白和球蛋白是其中两个主要的组分。

正常范围:总蛋白6.0-8.0g/dL,白蛋白3.5-5.5g/dL,球蛋白2.5-3.5g/dL。

低蛋白和低白蛋白水平可能提示肝脏合成功能受损或肾脏疾病,而高球蛋白水平可能提示慢性炎症或免疫反应。

除了上述常用的指标,肝功能化验还包括凝血功能检测和血清胆汁酸检测等。

凝血功能通常用凝血酶时间(PT)和活化部分凝血活酶时间(aPTT)来评估。

正常范围:PT11-13.5秒,aPTT25-35秒。

凝血功能异常常见于肝脏疾病,因为肝脏合成凝血因子的功能受损。

血清胆汁酸是检测肝细胞损伤的敏感指标,其浓度可能在肝脏疾病早期升高。

肝功能化验的临床意义是进行肝脏疾病的诊断、评估和监测。

肝功能检测可以帮助诊断和区分肝脏疾病的不同类型,如肝炎、肝硬化和肝癌等。

肝功能常用检验项目的临床意义标签:肝功能;检验项目;临床意义肝功能化验是了解肝脏健康状况的主要检查,主要目的是通过检查肝功能的具体指标得到定位、定性、定量的反应,有助于各种肝病的诊断,了解肝病的程度、转归及预后。

因此,肝功能化验的临床应用对于诊断、治疗、预后等方面具有重要价值。

1. 乙肝两对半乙型病毒性肝炎是我国发病率较高的传染病之一,其临床诊断,除依靠肝功能的生化检测外,在基层不能普遍开展乙肝病毒(HBV)DNA检测的情况下,卞要依赖于乙型肝炎病毒的血清标志物免疫学监测[1]。

包括HbsAg、HbsAb、HbeAg、HbeAb、HbcAb,不同的阳性结果组合有不同的意义,需结合临床由医师分析。

乙肝的检测五项指标:乙肝表而抗原(HBsAg)是乙肝病毒的外壳蛋自,本身不具有传染性,但它的出现常伴随乙肝病毒的存在,所以它是已感染乙肝病毒的标志。

它可存在于患者的血液、唾液、乳汁、汗液、泪水、鼻咽分泌物、精液及阴道分泌物中。

在感染乙肝病毒后2-6个月,当丙氨酸氨基转移酶升高前2-8周时,可在血清中测到阳性结果。

急性乙型肝炎患者人部分可在病程旱期转阴,慢性乙型肝炎患者该指标可持续阳性;抗-HB、就是乙肝表而抗体;是乙肝的保护性抗体,也就是说:抗一HB、阳性说明机体对乙肝病毒有了免疫力;感染HBV后,HBeAg可与HBsAg同时或稍后出现于血清中,但消失早于HbsAg。

HBeAg仅存在于HB-sAg阳性者的血液中,HBeAg阳性是乙肝病毒复制明显和传染性强的可靠标志,它与HBV-DNA,DNA多聚酶、Dane颗粒的检出有明显的平行关系,是体现病毒复制的重要血清标志物;抗HBE,又叫乙肝e抗原,英文缩写是HBeAb。

它和HbeAg是一对相对应的抗原抗体系统。

当E抗原转阴后,E抗体HbeAb和表而抗体HB-sAb同时出现,表明乙肝病毒复制停比或缓慢,肝脏病变穩定。

在慢性乙型肝炎由血清HBeAg转换为抗HBe,随之病毒血症水平降低而病情逐渐缓解。

肝功能项目及临床意义肝功能检查项目、肝功能正常指标及临床意义一、肝功能检查项目-谷丙转氨酶(ALT)参考值为0-40 U/L,是诊断肝细胞实质损害的主要项目,其高低往往与病情轻重相平行.临床意义:在急性肝炎及慢性肝炎与肝硬化活动,肝细胞膜的通透性改变,谷丙转氨酶就从细胞内溢出到循环血液中去,这样抽血检查结果就偏高,转氨酶反映肝细胞损害程度。

但谷丙转氨酶(ALT)缺乏特异性,有多种原因能造成肝细胞膜通透性的改变,如:疲劳、饮酒、感冒甚至情绪因素等等。

上述原因造成的转氨酶增高一般不会高于60个单位,转氨酶值高于80个单位就有诊断价值,需到医院就诊。

另外需要注意,谷丙转氨酶(ALT)活性变化与肝脏病理组织改变缺乏一致性,有的严重肝损患者谷丙转氨酶(ALT)并不升高。

所以肝功能损害需要综合其他情况来判断。

二、肝功能检查项目-谷草转氨酶(AST)谷草转氨酶的正常值为:5-40 U/L,当谷丙转氨酶(ALT)明显升高,谷草(AST)/谷丙(ALT)比值>1时,就提示有肝实质的损害。

临床意义:谷草转氨酶(AST)在肝细胞内与心肌细胞内均存在,心肌细胞中含量高于肝细胞,但肝脏损害时谷草转氨酶(AST)血清浓度也可升高,临床一般常作为心肌梗塞和心肌炎的辅助检查。

三、肝功能检查项目-碱性磷酸酶(ALP)正常参与值为成人40-150 U/L临床意义:碱性磷酸酶(ALP)主要用于阻塞性黄疸、原发性肝癌、继发性肝癌、胆汁淤积性肝炎等的检查。

患这些疾病时,肝细胞过度制造碱性磷酸酶(ALP),经淋巴道和肝窦进入血液,同时因为肝内胆道胆汁排泄障碍,反流入血而引起血清碱性磷酸酶(ALP)明显升高。

但因为骨组织中此酶亦很活跃。

所以,孕妇、骨折愈合期、骨软化症。

佝偻病、骨细胞癌、骨质疏松、肝脓肿、肝结核、肝硬变、白血病、甲状腺机能亢进时,血清碱性磷酸酶(ALP)亦可升高,应加以鉴别。

四、肝功能检查项目-谷氨酰转移酶(GGT)正常值:0-50 U/L临床意义:主要来自肝脏,少许由肾、胰、小肠产生。

肝功能检查常见各项检测指标及其临床意义1.肝酶:肝酶是指在肝细胞损伤时释放到血液中的酶类物质,常见的肝酶有丙氨酸氨基转移酶(ALT)和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)。

ALT和AST被广泛用于评估肝细胞损伤程度和肝炎活动性。

正常情况下,血清ALT和AST水平较低,但当肝细胞损伤时,这两种酶会释放到血液中,血清ALT和AST水平会升高。

因此,ALT和AST水平的升高是肝功能异常的指标之一2.肝蛋白:肝蛋白是指在肝细胞合成后分泌到血液中的蛋白质,常见的肝蛋白有白蛋白和球蛋白。

白蛋白是血浆中含量最高、最重要的蛋白质之一,它主要由肝脏合成。

白蛋白的合成功能受肝细胞的功能状态和营养状况的影响,因此,血清白蛋白水平可反映肝脏合成能力和预测营养状况。

3.胆红素:胆红素是血红蛋白代谢产物,在肝脏中由肝细胞转化为胆红素结合的形式后,由胆管从肝脏排出。

胆红素的升高可表明肝脏合成胆汁过程中的障碍,如肝功能不全或胆道梗阻。

胆红素水平检测是判断黄疸原因的重要指标之一4.凝血功能:凝血功能是肝脏另一个重要的功能,肝脏合成凝血因子和抗凝血物质,维持正常的血液凝固和溶解平衡。

因此,肝功能异常时,凝血功能也会受到影响。

常见的凝血功能指标有凝血酶原时间(PT)和活化部分凝血活酶时间(APTT)。

PT和APTT的延长可提示肝功能异常和凝血系统的紊乱。

除上述指标外,肝功能检查还包括胆固醇、甘油三酯、氨、乳酸脱氢酶(LDH)等指标的测定。

胆固醇和甘油三酯是常见的脂代谢指标,血液中的异常水平可提示脂类代谢紊乱,影响肝脏功能。

氨和LDH是胆汁分泌和排泄异常时常见的指标,血液中的异常水平与肝细胞损伤有关。

总的来说,肝功能检查通过测定多项指标,可以综合评估肝脏的合成、代谢、排泄、解毒和调节等功能,对临床诊断和鉴别诊断肝脏疾病具有重要意义。

正确解读肝功能检查指标可以帮助医生及时发现和管理肝脏疾病,指导治疗方案制定和预后评估。

肝功检查基本项目临床意义(1)反映肝实质损害的指标主要包括丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)等,其中ALT是最常用的敏感指标,1%的肝细胞发生坏死时,血清ALT水平即可升高1倍。

AST持续升高,数值超过ALT往往提示肝实质损害严重,是慢性化程度加重的标志。

(2)反映胆红素代谢及胆汁淤积的指标主要包括总胆红素(TBil)、直间接胆红素、尿胆红素、尿胆原、血胆汁酸(TBA)、γ—谷氨酰转肽酶(γ—GT)及碱性磷酸酶(ALP)等。

肝细胞变性坏死,胆红素代谢障碍或者肝内胆汁淤积时,可以出现上述指标升高。

溶血性黄疸时,可以出现间接胆红素升高。

(3)反映肝脏合成功能的指标主要包括白蛋白、前白蛋白、胆碱脂酶及凝血酶原时间和活动度等,长期白蛋白、胆碱脂酶降低,凝血酶原活动度下降,补充维生素K不能纠正时,说明正常肝细胞逐渐减少,肝细胞合成蛋白、凝血因子功能差,肝脏储备功能减退,预后不良。

(4)反映肝纤维化的指标主要包括Ⅲ型前胶原(PⅢP)、Ⅳ型胶原(C—Ⅳ)、透明质酸(HA)、层连蛋白(LN)等,这些指标可以协助诊断肝纤维化和早期肝硬化。

(5)肝脏凝血功能的检测指标肝脏能合成Ⅲ及因子a链以外的全部凝血因子,在维持正常凝血机能中起重要作用。

肝病患者的凝血因子合成均减少,临床可出现牙龈、鼻黏膜出血,皮肤淤斑,严重者可出现消化道出血。

一般,最早出现、减少最多的因子Ⅶ,其次是因子Ⅱ和Ⅹ,最后出现,减少最少的是因子Ⅴ。

A、凝血酶原时间(PT)正常值为11~15秒,较正常对照延长3秒以上有意义。

急性肝炎及轻型慢性肝炎PT正常,严重肝细胞坏死及肝硬化病人PT明显延长。

PT是反映肝细胞损害程度及判断预后较敏感的指标。

B、凝血酶原活动度(PTA)正常值为80%~100%.其临床意义同PTC、肝促凝血活酶试验(HPT)是测定肝脏储备功能的方法之一,能敏感而可靠地反映肝损害所造成的凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅹ合成障碍。

临床检测表明,急性肝炎、慢性活动型肝炎、肝硬化和亚急性重型肝炎病人在病程的各个阶段,其HPT降低。

临床分析肝功能检查的临床意义与解读肝功能检查是一项重要的临床检验,可以帮助医生评估患者肝脏状况以及肝疾病的严重程度。

通过对肝功能检查结果的分析和解读,医生可以做出准确的诊断和治疗方案。

本文将对肝功能检查的临床意义与解读进行分析。

一、肝功能检查的临床意义肝脏是人体内最重要的器官之一,具有许多重要的生理功能,如合成蛋白质、分解代谢、解毒等。

通过肝功能检查可以评估肝脏的正常功能及异常情况,对临床医生提供重要的参考信息。

具体来说,肝功能检查的临床意义主要体现在以下几个方面:1. 诊断肝疾病:肝功能检查可以帮助医生判断患者是否患有肝疾病。

如谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)等酶的水平升高提示肝细胞损伤;胆红素升高提示胆汁排泄功能障碍;白蛋白、总胆固醇、甘油三酯等指标的异常可提示肝功能异常。

2. 判断肝炎病毒感染:肝炎病毒感染是引起严重肝疾病的主要原因之一。

肝功能检查结果的异常与肝炎病毒感染密切相关,如ALT、AST的水平升高提示病毒性肝炎。

肝功能检查可以帮助医生及时发现和干预病毒感染,以避免进一步的肝脏损害。

3. 评估肝脏病变程度:肝功能检查结果可以反映肝脏病变的严重程度。

例如,血清胆红素水平的升高与肝细胞坏死的程度密切相关,血清白蛋白水平的下降与肝功能不全的程度相关。

通过对肝功能检查结果的综合分析,可以评估疾病的进展情况,指导治疗方案的制定。

二、肝功能检查结果的解读肝功能检查包括肝酶、胆红素、白蛋白、凝血功能等多个指标,各项指标的异常值反映了不同程度的肝脏损伤或功能异常。

以下是常见的一些肝功能检查指标及其临床意义的解读:1. 谷丙转氨酶(ALT)和谷草转氨酶(AST):这两个酶的水平升高通常提示肝细胞损伤。

ALT水平的升高常见于肝炎、药物性肝损伤等,而AST水平的升高则可能与心肌、肌肉等其他疾病有关。

血清ALT和AST的升高程度可以反映肝细胞损伤的严重程度。

2. 总胆红素和直接胆红素:胆红素是由肝脏代谢产生的,血清胆红素水平的升高常见于胆汁淤积或代谢紊乱。

常见肝功能检查项目及临床意义肝功能检查对于诊断肝脏是否异常有着重要的意义。

常用的肝功能检查项目主要包括:转氨酶、胆红素、白蛋白、球蛋白、凝血酶原活动度等。

1临床意义[1]1.1血清谷丙转氨酶任何原因一起的肝细胞损害时,ALT及AST自细胞浆逸出,而一起血清ALT、AST升高,他们是反映肝损害的敏感指标,但缺乏病因的特异性,其升高程度不一定与肝损害程度一致。

据研究,ALT在细胞浆内合成,AST在线粒体内合成。

如线粒体也遭严重损伤,AST逸出多而增高明显。

当慢性肝炎演变至肝硬化时,ALT、AST可正常或轻度上升,往往AST>ALT,故AST/ALT比值增大,反映肝细胞损伤的严重程度。

ALT和AST持续升高说明损伤时的肝细胞内膜漏出增加或伴有慢性肝炎活动。

Gitlin曾提出,AST/ALT在0.31~0.63间,预后良好;1.20~2.26提示肝坏死,介于二者之间者预后无明确关系。

潼野报道,AST/ALT于慢性活动性肝炎为0.9±0.32,代偿性肝硬化为1.5±0.7,失代偿性味1.9±0.7,肝癌时50%大于3。

1.2γ-谷氨酰转肽酶1.2.1原发性或转移性肝癌时,血中GGT明显升高。

其原因是癌细胞产生的GGT增多和癌组织本身或其周围的炎症刺激作用,使肝细胞膜的通透性增加,以致血中GGT增高。

1.2.2阻塞性黄疸、急性肝炎、慢性肝炎活动期、胆道感染、肝硬化等都可使GGT升高。

1.2.3其他疾病如心肌梗塞、急性胰腺炎及某些药物等均可使血中GGT升高。

肝硬化时,约90%以上病例GGT升高,尤以酒精中毒性肝硬化明显。

胆汁性肝硬化则往往显著增高。

慢性肝病尤其是肝硬化时,GGT持续低值提示预后不良。

原发性肝癌时GGT可明显升高,徐克成等用4%~15%聚丙胺凝胶阶段梯度电泳检测GGT同工酶,其9条区带中的II带为原发性肝癌特有,可助鉴别。

1.3血清白蛋白、球蛋白及其比值血清白蛋白正常值为35~55g/L,球蛋白为20~30g/L,A/G比例为1.5:1~2.5:1。

一、血清总蛋白和清蛋白比值测定(1) 血清总蛋白及清蛋白增高,主要由于血清水分减少,使单位容积总蛋白浓度增加,而全身总蛋白量并未增加,如急性失水,肾上腺皮质功能减退.(2) 血清总蛋白及清蛋白的减低见于:(a)常见肝脏疾病有亚急性重症肝炎、慢性肝炎、肝硬化、肝癌等。

总量<60g/L或清蛋白<25g/L称为低蛋白血症。

(b)营养不良.(c)蛋白丢失过多。

(d)消耗增加。

(e)血清水分增加。

(3) 血清总蛋白及球胆白增高,当血清总蛋白〉80g/L或球胆白〉35g/L,称高蛋白血症或高球胆白血症血症。

见于(a)各种慢性肝病。

(b)M蛋白血症,如多发性骨髓瘤淋巴瘤等.(c)自身免疫性疾病:如SLE、风湿热等。

(d)慢性炎症与慢性感染:如Tb病、疟疾等。

(4)A/G倒置:见于严重肝功能损伤及M蛋白血症等.二、胆红素代谢检查1、总胆红素测定(STB)(1)判断有无黄疸,黄疸程度及演变过程STB>17.1μmol/L,但<34。

2μmol/L为隐性黄疸或亚临床黄疸,34.2-171μmol/L为轻度黄疸,171—342μmol/L为中度黄疸,〉342μmol/L为高度黄疸。

在病程中检测可以判断疗效和指导治疗。

(2)根据黄疸程度推断黄疸病因:溶血性黄疸〈85.5μmol/L。

肝细胞性黄疸17.1-171μmol/L,不完全梗阻性黄疸为171—265μmol/L ,完全梗阻性黄疸通常>342μmol/L 。

(3)总胆红素、结合及非结合胆红素升高程度判断黄疸类型,若STB增高伴非结合胆红素明显升高提示为溶血性黄疸,总胆红素增高伴结合胆红素明显升高为胆汁淤积性黄疸,三者均增高为肝细胞性黄疸。

2、血清结合胆红素与非结合胆红素测定结合胆红素(CB)、非结合胆红素(UCB)。

临床意义:根据CB与STB比值,可协助鉴别黄疸类型,如CB/STB<20%提示溶血性黄疸,20%—50%之间为肝细胞性黄疸,比值>50%为胆汁淤积性黄疸.某些肝胆疾病的早期,肝炎的黄疸前期之黄疸型肝炎,失代偿肝硬化、肝癌等,30%—50%患者表现为CB增加,而STB正常。

肝功检查基本项目临床意义

(1)反映肝实质损害的指标

主要包括丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)等,其中ALT是最常用的敏感指标,1%的肝细胞发生坏死时,血清ALT水平即可升高1倍。

AST持续升高,数值超过ALT往往提示肝实质损害严重,是慢性化程度加重的标志。

(2)反映胆红素代谢及胆汁淤积的指标

主要包括总胆红素(TBil)、直间接胆红素、尿胆红素、尿胆原、血胆汁酸(TBA)、γ—谷氨酰转肽酶(γ—GT)及碱性磷酸酶(ALP)等。

肝细胞变性坏死,胆红素代谢障碍或者肝内胆汁淤积时,可以出现上述指标升高。

溶血性黄疸时,可以出现间接胆红素升高。

(3)反映肝脏合成功能的指标

主要包括白蛋白、前白蛋白、胆碱脂酶及凝血酶原时间和活动度等,长期白蛋白、胆碱脂酶降低,凝血酶原活动度下降,补充维生素K不能纠正时,说明正常肝细胞逐渐减少,肝细胞合成蛋白、凝血因子功能差,肝脏储备功能减退,预后不良。

(4)反映肝纤维化的指标

主要包括Ⅲ型前胶原(PⅢP)、Ⅳ型胶原(C—Ⅳ)、透明质酸(HA)、层连蛋白(LN)等,这些指标可以协助诊断肝纤维化和早期肝硬化。

(5)肝脏凝血功能的检测指标

肝脏能合成Ⅲ及因子a链以外的全部凝血因子,在维持正常凝血机能中起重要作用。

肝病患者的凝血因子合成均减少,临床可出现牙龈、鼻黏膜出血,皮肤淤斑,严重者可出现消化道出血。

一般,最早出现、减少最多的因子Ⅶ,其次是因子Ⅱ和Ⅹ,最后出现,减少最少的是因子Ⅴ。

A、凝血酶原时间(PT)正常值为11~15秒,较正常对照延长3秒以上有意义。

急性肝炎及轻型慢性肝炎PT正常,严重肝细胞坏死及肝硬化病人PT明显延长。

PT是反映肝细胞损害程度及判断预后较敏感的指标。

B、凝血酶原活动度(PTA)正常值为80%~100%.其临床意义同PT

C、肝促凝血活酶试验(HPT)是测定肝脏储备功能的方法之一,能敏感而可靠地反映肝损害所造成的凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅹ合成障碍。

临床检测表明,急性肝炎、慢性活动型肝炎、肝硬化和亚急性重型肝炎病人在病程的各个阶段,其HPT降低。

病情越重,HPT 越低。

当肝病发展到肝细胞功能衰竭时,其HPT均显著下降,一般多低于0.5.若HPT逐渐依次恢复,则预后良好。

肝功能检查结果分析

肝功能检查结果分析

1、引起谷丙转氨酶升高的原因:

(1)急性和慢性病毒性肝炎

(2)胆囊炎或胆道疾病(如炎症、结石、息肉、癌症等)

(3)饮酒引起的肝脏损伤

(4)药物引起的肝脏损伤

(5)其他引起ALT异常因素(脂肪肝、肝癌等)

(6)病毒性肝炎(乙肝、丙肝、甲肝等)

2、谷草转氨酶结果的分析:谷草转氨酶(AST)增高>60u/L;心肌梗死急性期、急性肝炎、药物中毒性肝细胞坏死、慢性肝炎活动期,肝硬化活动期、肝癌、心肌炎、肾炎、肌炎。

3、ALT/AST比值结果分析:AST主要分布于心肌,其次是肝脏、骨骼肌和肾脏等组织中。

由于大约80%的AST存在于线粒体内,所以对肝细胞损伤的敏感度不如ALT,升高的幅度也不如ALT大,但如果AST大幅度升高意味着肝细胞损伤比较严重。

因此,在临床上往往把ALT/AST的比值作为一个诊断指标和病情监测指标来看。

4、γ谷氨酶转肽酶(GGT)的结果分析:GGT主要是来自肝胆系统,因此,它主要是肝胆疾病的监测项目。

(1)肝脏炎症:GGT轻度和中度增高。

(2)肝胆其他疾病:肝癌、肝阻塞性黄胆、胆汁性肝硬化、胆管炎、胆囊息肉、胆结石、胰腺炎、胰头癌、胆道癌等、GGT明显升高。

(3)长期或大量的饮酒,也会导致该酶的升高。

(4)长期接受某些药物如苯巴比妥、苯妥英纳、安替比林者,口服避孕药等也会使GGT 升高。

5、胆红素的结果分析:胆红素是血液中衰老红细胞分解和破坏的产物。

它分为总胆红素、直接胆红素、间接胆红素三种。

因此,胆红素测定结果有3个方面的作用。

(1)肝细胞受到损伤时如肝炎时,直接和间接胆红素会明显升高。

(2)胆道疾病,尤其是胆囊结石、胆道息肉、胆囊炎等、血中直接胆红素显著升高。

(3)溶血性疾病使血液中的胆红素来源增加,肝脏处理不及,造成间接胆红素明显增加。

6、总蛋白、白蛋白、球蛋白的结果分析:血液中蛋白的含量可以反映肝脏功能,如果蛋白质降低就表示肝脏合成功能受损害,是病情比较严重的表现,如慢性活动性肝炎、肝硬化、肝功能衰竭等。

一些非肝脏疾病也可以使血液中蛋白质发生变化,所以分析结果时要注意一些生理性的影响因素。