6章-污染物的毒性效应与影响因素

- 格式:ppt

- 大小:790.50 KB

- 文档页数:68

第六章典型污染物在环境各圈层中的转归与效应名词术语1.持久性有毒化学污染物(Persistent toxic substances(PTS))持久性有毒化学污染物是指在全球普遍存在的、具有生物累积性、难以降解、可远距离传输、致癌致突变性和内分泌干扰等特性的一类物质。

这些化合物所引起的污染问题已经引起国际环境保护组织、各国政府和民众的高度关注。

联合国UNEP制订的持久性有毒化学污染物(PTS)目前包括27种有毒化学污染物:1.艾氏剂(Aldrin);2.氯丹(Chlordane);3.滴滴涕(DDT);4.狄氏剂(Dieldrin);5.异狄氏剂(Endrin);6.七氯(Heptachlor);7.六氯代苯(Hexachlorobenzene);8. 灭蚁灵(Mirex);9.毒杀芬(Toxaphene);10.多氯联苯(PCBs);11.二恶英(Dioxins);12.多氯代苯并呋喃(Furans);13.十氯酮(Chlordecone);14.六溴代二苯(Hexabromobiphenyl);15.六六六(HCH);16.多环芳烃(PAHs);17.多溴代二苯醚(PBDE);18.氯化石蜡(Chlorinated Paraffins);19.硫丹(Endosulphan);20.阿特拉津(Atrazine);21.五氯酚(Pentachlorophenol);22.有机汞(Organic Mercury compounds);23.有机锡(Organic Tin compounds);24.有机铅(Organic Lead compounds);25.酞酸酯(Phthalates);26.辛基酚(Octylphenols);27.壬基酚(Nonylphenols)。

2.挥发性氯代烃(Volatile chlorinated hydrocarbons)指正常状态下(20 ℃,760 mmHg),蒸汽压大于0.1 mmHg以上的氯取代烃类化合物,它是重要的化工原料和有机溶剂,广泛的应用于化工、医药、制革、电子等行业。

环境污染物对健康损害的影响因素环境污染物对机体健康能否造成危害以及危害的程度,受到许多条件的影响,其中最主要的影响因素为污染物的理化特性、剂量、作用时间、环境条件、健康状况和易感性特征等。

(一)污染物的理化性质1.化学结构;2.物理特性(二)剂量或强度1.有害元素和非必需元素这些元素因环境污染而进入人体的剂量超过一定程度时可引起异常反应,甚至进一步发展成疾病,对于这类元素主要是研究制订其最高容许量的问题,如环境中的最高容许浓度。

2.必需元素这种元素的剂量-反应关系较为更杂,一方面环境中这种必需元素的含量过少,不能满足人体的生理需要时,会使人体的某些功能发生障碍形成一系列病理变化;另一方面,如果环境中这种元素的含量过多,也会引起程度不同的中毒性病变。

因此,对于这类元素不仅要研究和制订环境中最高容许浓度,而且要研究和制订最低供应量的问题。

(三)作用时间毒物在体内的蓄积量受摄入量、生物半减期和作用时间三个因素的影响。

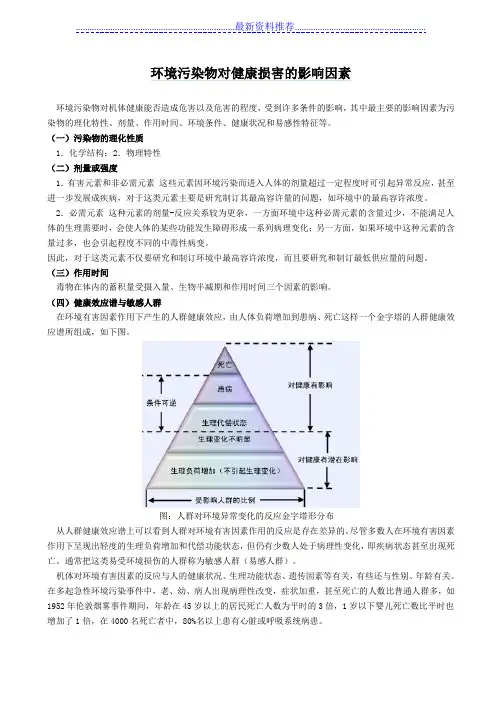

(四)健康效应谱与敏感人群在环境有害因素作用下产生的人群健康效应,由人体负荷增加到患病、死亡这样一个金字塔的人群健康效应谱所组成,如下图。

图:人群对环境异常变化的反应金字塔形分布从人群健康效应谱上可以看到人群对环境有害因素作用的反应是存在差异的。

尽管多数人在环境有害因素作用下呈现出轻度的生理负荷增加和代偿功能状态,但仍有少数人处于病理性变化,即疾病状态甚至出现死亡。

通常把这类易受环境损伤的人群称为敏感人群(易感人群)。

机体对环境有害因素的反应与人的健康状况、生理功能状态、遗传因素等有关,有些还与性别、年龄有关。

在多起急性环境污染事件中,老、幼、病人出现病理性改变,症状加重,甚至死亡的人数比普通人群多,如1952年伦敦烟雾事件期间,年龄在45岁以上的居民死亡人数为平时的3倍,1岁以下婴儿死亡数比平时也增加了1倍,在4000名死亡者中,80%名以上患有心脏或呼吸系统病患。

应当注意,在任何居民集团中都有高敏感人群,而且医`学教育网整理所有的健康人,在其一生的不同年龄段,不同环境条件下,都有某一时间处于高危险或高敏感状态的可能。

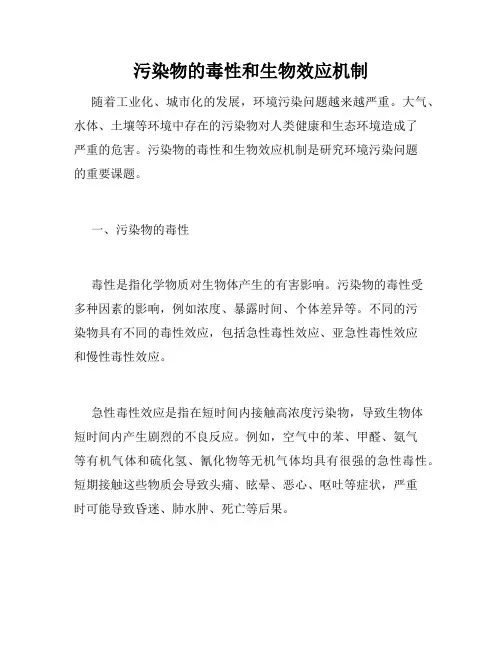

污染物的毒性和生物效应机制随着工业化、城市化的发展,环境污染问题越来越严重。

大气、水体、土壤等环境中存在的污染物对人类健康和生态环境造成了严重的危害。

污染物的毒性和生物效应机制是研究环境污染问题的重要课题。

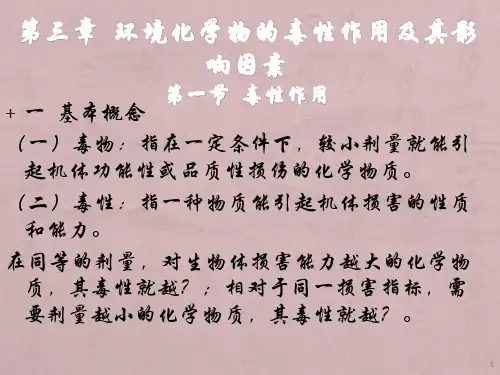

一、污染物的毒性毒性是指化学物质对生物体产生的有害影响。

污染物的毒性受多种因素的影响,例如浓度、暴露时间、个体差异等。

不同的污染物具有不同的毒性效应,包括急性毒性效应、亚急性毒性效应和慢性毒性效应。

急性毒性效应是指在短时间内接触高浓度污染物,导致生物体短时间内产生剧烈的不良反应。

例如,空气中的苯、甲醛、氨气等有机气体和硫化氢、氰化物等无机气体均具有很强的急性毒性。

短期接触这些物质会导致头痛、眩晕、恶心、呕吐等症状,严重时可能导致昏迷、肺水肿、死亡等后果。

亚急性毒性效应是指接触时间较长、浓度较低的污染物,引起的中等程度的毒性效应。

例如,有机氯、有机磷农药可以在长时间内积累在人体内引起神经性疾病、癌症等,而水中亚硝酸盐、铜、氟等化合物会引起不同程度的贫血、骨质疏松等疾病。

慢性毒性效应是指长期暴露于较低浓度污染物的影响,主要由重金属和某些有机污染物引起。

例如,密切接触铅、汞等重金属可引起妊娠期间胎儿畸形、神经系统和智力发育障碍等,长期接触有机氯草甘膦、雌激素等可导致癌症和免疫系统失调等后果。

二、污染物的生物效应机制生物效应是指污染物对生物体内部生化和生理活动产生的影响。

污染物引起生物效应的机制很复杂,主要包括代谢途径、损伤机制和影响生长发育的渠道。

代谢途径是指污染物通过代谢途径进入生物体内部,通过身体代谢的过程,他们被分解为无毒物质,以及有害物质,引起各种生物效应。

例如,人体内的氧化酶可以将苯分解为苯醇和苯酚,这些无毒的代谢产物很快被体内的代谢途径清除。

然而,以二噁英、苯并芘等有机污染物,往往不能被代谢,而是在生物体内长期沉积,积累到一定浓度,可能会引起致癌、致畸、致突变等有害生物效应。

损伤机制是指污染物直接对生物体造成的生化和细胞结构损伤。

环境污染物的毒性与生态效应第一章污染物理解环境污染物是指在自然界中存在的各种有害物质,它们可以来自于人类生产和活动,也可以来自于自然界本身的生态平衡失调。

环境污染物主要分为四类,即气体污染物、水污染物、土壤污染物和噪音污染物。

气体污染物主要包括二氧化硫、氮氧化物、臭氧、氯气、一氧化碳、甲醛等。

水污染物主要包括有机物、无机物、微生物等。

土壤污染物主要包括大量重金属等有毒物质和农药等农业用品。

噪音污染物是指超过人体耳蜗耐受范围的声音。

任何一种污染物都会严重损害环境和生物系统健康。

环境污染物的毒性和生态效应是环保工作的中心问题。

第二章污染物的毒性(一) 毒性的概念毒性(toxicity)是指其在一定物理、化学或生物条件下,对生物体的有害影响程度。

毒性是用于描述有害物质对人体或动/植物的影响的一种普通术语。

(二) 污染物的毒性影响因素1.剂量在一定剂量范围内,有毒物质的毒性随剂量的增加而增强,直至最大毒性,超过这个剂量将毒性减弱。

2.时间有毒物质对生物的侵害是一个持续的过程,同时影响毒性的时间也是一个非常重要的因素。

3.方法有毒物质能以不同途径进入机体,如皮肤吸收、口腔吸收、呼吸道吸入等,毒性的程度也与不同进入途径有关。

(三) 污染物对人体的影响1.急性毒性作用急性毒性是指短时间内吸入、接触、服入等途径摄入有毒物质导致的对人体生命体征和机体功能的直接影响。

2.慢性毒性作用慢性毒性是指长期接触、吸入、进食等途径摄入有毒物质所引起的慢性中毒性疾病。

第三章污染物的生态效应(一) 生态效应的概念生态效应(ecological effect)指某一种物质、能流、水循环或物种间互动对生态系统的影响和作用。

(二) 污染物的生态效应1.影响生物种群的生存污染物对生态系统的过度侵害将导致生物种群的减少、衰弱、灭绝,而且极可能会引起整个食物网的瘫痪,最终对人类产生危害。

2.影响生态系统的结构和功能环境污染物会导致生态系统结构的改变和功能的丧失,从而造成生物多样性下降、物种分布的改变、生态平衡的破坏。

环境污染物的生物效应和毒理学机制当我们开车行驶在城市的马路上时,我们时常被那浓厚的尾气所包围,感到呼吸困难。

这是全球范围内环境污染的一个例子。

随着城市化和工业的快速发展,环境污染已经成为人类社会所面对的最大挑战之一。

环境污染物对人类和生态系统的健康带来了不可估量的影响。

污染物的毒性可通过多种方式影响生物。

在这篇文章中,我们将讨论环境污染物的生物效应和毒理学机制。

污染物来源环境污染物可以来自多个来源。

例如,空气污染物包括汽车尾气、工厂排放和燃烧柴油等。

水污染物包括工业废水、农业和人类排放的废水。

土壤污染物包括工业废弃物和有害废弃物等。

污染物可以在空气、水和土壤中相互传播和转化,对生态系统和人的健康产生影响。

污染物对生物的生物效应当生物暴露在环境污染物中时,会受到许多不同的生物效应,这取决于暴露时间、剂量和毒性。

暴露于污染物的生物可能会遭受短期或长期健康影响,这些影响包括细胞、组织、器官和系统水平的生理和生化改变。

例如,长期暴露于大气细颗粒物和二氧化硫等空气污染物可导致呼吸系统疾病,并加重心血管和代谢问题。

水中常见的多环芳烃类污染物和硝基苯类污染物可影响水生生物和人类的生殖系统。

土壤中的重金属和化学物质可以在食物链中积累,对动物和人类产生危险。

机体对污染物的反应机体对环境污染物的反应是多种多样的,主要是由于毒性和修复能力不同。

这些反应可以分为3种类型:生物化学、细胞和组织、器官和系统级别。

暴露于污染物的生物可能会出现一系列的生化反应,包括生物转化、代谢和解毒。

此外,污染物还可以导致细胞和组织水平的损害,同时也可能产生多种器官和系统性影响。

这种复杂的生物反应导致了多种疾病的发生,从轻微的过敏症状和呼吸问题到严重的癌症和心血管疾病等。

污染物的毒理学机制了解环境污染物的毒理学机制在预测它们的生物效应方面至关重要。

毒理学是研究毒物与生物体相互作用的学科,旨在预测和描述毒性。

污染物的毒理学机制可由以下几个层面来考虑:1.分子与信号级别毒理学在分子和信号级别上研究毒理学是研究化学物质与生物体互动的关键。

第一章1简述环境毒理学的研究对象,内容以及方法p241-08j1环境毒理学的研究对象主要是环境污染物,环境污染物主要是人类的生产和生活活动所产生的化学性污染物以及一些环境物理因素如噪声、射频电磁辐射、电离辐射等。

研究内容主要有以下三点:1、研究环境污染物及其在环境中的降解和转化产物对集体相互作用的一般规律,包括吸收、分布、排泄等生物转运过程和代谢转化等生物转化过程2、环境污染物的毒性评定方法,即环境毒理学的研究方法,包括一般毒性试验(急性、亚急性、慢性实验)、繁殖实验、代谢实验、蓄积实验等3、各种重要的环境污染物和有害物理因素对机体的危害及其作用机理环境毒理学的研究方法,以动物实验为主,包括体外实验和整体实验俩种基本类型。

但动物学实验须与人群流行病学调查结果有机结合起来加以考虑。

2环境毒理学的研究方法主要包括哪些?p270-10j2环境毒理学的研究方法,以动物实验为主,包括体外实验和整体实验俩种基本类型。

但动物学实验须与人群流行病学调查结果有机结合起来加以考虑体外实验包括器官水平、细胞水平、亚细胞水平和分子水平的实验,整体实验可分为急性、亚急性、慢性毒性实验。

但动物学实验研究和人群流行病学调查结果往往不尽一致,假阳性、假阴性、过低或者过高估计毒物潜在危害程度等情况常存在。

因此单纯依靠动物实验或者流行病学调查都是不可靠的,完整的方法是将实验室研究与人群流行病学调查有机结合起来,用微观研究进行毒性筛选、机理探讨,并为宏观研究提供所学的观察指标,而宏观则为微观提供选题方向,并进行验证对一项具体的研究来讲,如果某种毒性已经被广泛生产或应用,应首先分析对人群的影响,发现对健康损害的迹象,然后用微观实验手段进行深入研究。

最后,将这些实验研究结过进一步在人群流行病学调查中加以验证,再确定病损的因果关系。

3什么叫环境毒理学?它是怎样产生的?p259-09w1环境毒理学是利用毒理学的方法研究环境,特别是空气、水和土壤中已存在或即将进入的有毒化学物质及其在环境中的转化产物,对人体健康的有害影响及其作用规律的一门科学.随着现代工业的发展,环境污染日趋严重,人类生活居住环境日益受到污染,人体健康受到危害,特别是环境污染引起的公害事件的教训,促使人们进行深入的毒理学研究,以阐明环境中某种污染物或几种污染物对生物体得作用及其机理,以致环境毒理学迅速发展为一门毒理的分支学科,成为环境科学中不可缺少的重要组成部分4环境毒理学的产生对环境科学研究有什么作用?p271-10w1环境科学的最终目的是保护和改善环境,使之有利于人类现在和未来的正常生存,环境毒理学是环境科学的前沿领域,同时也是环境医学评价环境因素对人体健康危害的基础。

毒理学:毒理学(toxicology)是一门研究外源因素(化学、物理、生物因素)对生物系统的有害作用的应用学科。

是一门研究化学物质对生物体的毒性反应、严重程度、发生频率和毒性作用机制的科学,也是对毒性作用进行定性和定量评价的科学。

是预测其对人体和生态环境的危害,为确定安全限值和采取防治措施提供科学依据的一门学科。

环境毒理学:《环境毒理学》是2010年6月化学工业出版社出版的图书,作者是李建政。

内容简介:《环境毒理学(第2版)》是针对环境科学、环境工程、安全工程、环境微生物、生命科学、生物技术等专业人才培养的需要而编写,涵盖了环境毒理学从分子到生态系统水平的大部分内容。

《环境毒理学(第2版)》不仅可以作为高等院校环境科学各专业本科生和研究生的教材,也可供从事环境毒理、安全工程和环境保护工作专业人员以及科研人员和管理人员阅读参考。

目录:第1章概论1.1 环境毒理学的概念及学科地位1.1.1 概念1.1.2 学科地位1.2 环境毒理学的研究对象、任务及内容1.2.1 研究对象1.2.2 主要任务1.2.3 研究内容1.3 环境毒理学的产生与发展1.3.1 毒理学溯源1.3.2 现代毒理学的产生与发展1.3.3 环境毒理学的发展1.4 环境毒理学发展趋势第2章污染物的环境生态行为2.1 污染物在环境中的迁移和转化2.1.1 污染物在环境中的迁移2.1.2 污染物在环境中的形态和分布2.1.3 污染物在环境中的转化2.2 外源化学物在生物体内的转运2.2.1 生物膜的基本结构和物质的跨膜转运2.2.2 外源化学物的吸收2.2.3 外源化学物在生物体内的分布2.2.4 外源化学物的排泄2.3 外源化学物的生物转化2.3.1 基本概念和一般机理2.3.2 生物转化的反应类型2.3.3 外源化学物对生物转化酶的诱导和抑制2.3.4 生物转化的物种和个体差异2.4 外源化学物的生物蓄积与放大2.4.1 生物蓄积和生物浓缩2.4.2 超量蓄积2.4.3 生物放大2.5 外源化学物代谢动力学2.5.1 概述2.5.2 基本概念和基本参数2.5.3 外源化学物代谢动力学模型第3章化学污染物的毒性作用3.1 基本概念3.1.1 毒物和毒性3.1.2 危险性与危害性3.1.3 剂量3.1.4 效应和反应3.2 环境污染物的毒性作用3.2.1 毒性作用的类型3.2.2 环境化学物的毒性分级3.2.3 剂量与毒性3.2.4 环境污染物的联合毒性作用3.3 外源化合物的毒性效应3.3.1 个体水平的毒性效应3.3.2 种群水平的毒性效应3.3.3 群落和生态系统水平的毒性效应3.4 外源化学物的毒性作用机理3.4.1 分子水平的毒性作用3.4.2 化学污染物的三致作用3.4.3 细胞与亚细胞水平的毒性作用3.5 影响毒性作用的因素3.5.1 环境污染物的结构与性质3.5.2 生物因素3.5.3 非生物因素3.5.4 接触条件第4章环境毒理学方法论4.1 生物学指标的概念及应用原理- 4.1.1 生物学指标的概念4.1.2 生物学指标的选择与应用基础4.2 生物耐受性与指示作用4.2.1 生物耐受性机制4.2.2 敏感性指示种和耐污性指示种4.3 生物学指标4.3.1 生化标志物的选择原则4.3.2 常用分子生物标志物4.3.3 指示生物4.3.4 种群和群落指标4.4 环境毒理学模型4.4.1 毒理学模型的分类4.4.2 常见的模型种类4.4.3 环境毒理学模型的优点和不足4.5 生态系统毒理学研究方法4.5.1 中宇宙和微宇宙4.5.2 全系统操控4.6 研究方法的选择4.7 复合污染的研究方法4.7.1 研究的技术路线4.7.2 试验材料的选择4.7.3 实验方法的选择及条件确定4.7.4 实验设计第5章无机污染物的毒性效应5.1 金属污染物的生态行为和毒性5.l.1 汞5.1.2 铅5.1.3 镉5.1.4 铬5.1.5 铜5.1.6 镍5.1.7 铊5.2 非金属污染物的生态行为和毒性5.2.1 硒5.2.2 磷5.2.3 氟5.2.4 砷5.2.5 臭氧5.2.6 氯气5.3 非金属无机化合物的生态行为和毒性5.3.1 一氧化碳5.3.2 二氧化硫5.3.3 氮氧化物5.3.4 氰化物5.4 颗粒物5.4.1 性质5.4.2 污染源5.4.3 颗粒物的毒性第6章有机污染物的毒性效应6.1 农药6.1.1 农药的环境行为和环境效应6.1.2 有机氯农药6.1.3 有机磷农药6.1.4 氨基甲酸酯类农药6.1.5 苯氧羧酸类除草剂6.1.6 二吡啶基除草剂6.1.7 三嗪类除草剂6.2 多氯联苯6.2.1 理化性质6.2.2 吸收、分布与排泄6.2.3 毒性效应6.3 多环芳烃6.3.1 环境中多环芳烃的来源6.3.2 理化性质6.3.3 环境行为6.3.4 吸收、分布与排泄6.3.5 毒性效应6.3.6 致癌机理6.4 二噁英类化合物6.4.1 环境中二噁英的来源6.4.2 理化性质与环境行为特征6.4.3 吸收、分布与排泄6.4.4 毒性效应6.4.5 分子毒性机理6.5 环境内分泌干扰物6.5.1 来源与分类6.5.2 毒性作用机制6.5.3 对雄性生殖系统的影响6.5.4 对雌性生殖系统的影响6.5.5 致癌毒性6.6 石油6.6.1 石油污染物的环境行为6.6.2 石油污染的环境效应6.6.3 原油及石油馏分的毒性效应第7章辐射与超声波的毒性效应7.1 电离辐射的生物效应7.1.1 辐射源7.1.2 辐射生物效应的分类7.1.3 分子水平的毒性效应7.1.4 细胞与亚细胞水平的毒性作用7.1.5 个体水平的毒性效应7.1.6 生态效应7.1.7 实例研究——切尔诺贝利事件7.2 光辐射的生物效应7.2.1 光辐射及其生物吸收7.2.2 组织损伤效应7.2.3 生物大分子损伤效应7.3 电磁辐射的生物效应7.3.1 生物体对电磁能量的吸收7.3.2 热效应、非热效应和累积效应7.3.3 三致作用及对植物的诱变作用7.3.4 对生物体结构和功能的不良影响7.3.5 电磁辐射对基因的影响7.4 超声波与噪声的生物效应……第8章生理毒素与病原微生物的毒理学作用第9章环境毒理学分论第10章环境毒理学常用研究方法第11章生态风险评价参考文献。

环境污染物的毒性效应及其分析方法近年来,环境污染日益严重,各种污染物质不断释放进入环境中,引起了人们的高度关注。

环境污染物的毒性效应是对生物的影响,其研究对于环境监测和保护具有重要意义。

本文将从环境污染物的毒性效应及其分析方法两个方面进行阐述。

一、环境污染物的毒性效应环境污染物的毒性效应是环境化学领域重要的研究方向,对环境市场贡献重大。

污染物在环境中分布广泛,对人类健康造成了严重威胁,长期接触可能引发多种疾病。

其中主要分为以下三个方面:1. 对生物的毒性影响环境污染物对于生物产生毒性影响,长期暴露于污染环境中的生物体被危害的情况越来越严重。

环境污染物中的重金属、有机物质等破坏了生物体的正常身体机能,认为地影响到其发育、免疫等方面。

2. 影响生态系统平衡环境污染物的释放导致生态系统平衡被破坏,植物和动物之间相互关系发生变化,造成各种生态问题。

集中在某一区域污染物的释放对于当地生活环境造成很大的影响,对生态系统的稳定性也很有影响。

3. 对医学造成负面影响环境污染物中的毒性物质会进入人体,对医学也造成负面影响。

尤其是致癌物,在长期接触后会引发严重的疾病。

人们应该关注环境的卫生问题,减少污染物的排放,降低污染物浓度。

二、环境污染物的分析方法环境污染物的分析方法是整个毒性效应研究的基础,只有准确了解各种污染物的浓度才能确定侵害程度,进而制定有效的控制措施。

1. 生物监测法生物监测法是指通过一种生物体来监测其中污染物浓度的方法。

这种方法是无创的,可以直接从生物体内提取或分析生物体的污染物质。

生物体的选择要与污染物种类相对应,常见的有鱼类监测、海洋贝壳、羊等动物。

2. 土壤监测法土壤监测法是指检测土壤中化学物质的浓度,以确定土壤受污染程度的方法。

该方法的特点是准确度较高、响应速度快、花费较少等诸多优势。

3. 物理化学监测法物理化学监测法指在物理化学方法条件下,对污染物浓度进行测定的方法。

这种方法通常要求对污染物进行物理、化学处理,然后才能进行分析。