浅谈利用影响力受贿罪的构成要件

- 格式:docx

- 大小:18.71 KB

- 文档页数:8

保定律师解读刑法第388条利⽤影响⼒受贿罪(《刑法修正案(七)》第13条)利⽤影响⼒受贿罪是受贿罪的另⼀种表现形式,它与⼀般受贿罪不同的是,主体有可能不是国家⼯作⼈员,对于这⼀罪名你了解多少呢?下⾯是由店铺⼩编整理的相关内容。

利⽤影响⼒受贿罪它是指国家⼯作⼈员的近亲属或者其他与该国家⼯作⼈员关系密切的⼈,通过该国家⼯作⼈员职务上的⾏为,或者利⽤该国家⼯作⼈员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家⼯作⼈员职务上的⾏为,为请托⼈谋取不正当利益,索取请托⼈财物或者收受请托⼈财物,数额较⼤或者有其他较重情节的⾏为。

《刑法》第三百⼋⼗⼋条国家⼯作⼈员利⽤本⼈职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家⼯作⼈员职务上的⾏为,为请托⼈谋取不正当利益,索取请托⼈财物或者收受请托⼈财物的,以受贿论处。

国家⼯作⼈员的近亲属或者其他与该国家⼯作⼈员关系密切的⼈,通过该国家⼯作⼈员职务上的⾏为,或者利⽤该国家⼯作⼈员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家⼯作⼈员职务上的⾏为,为请托⼈谋取不正当利益,索取请托⼈财物或者收受请托⼈财物,数额较⼤或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚⾦;数额巨⼤或者有其他严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚⾦;数额特别巨⼤或者有其他特别严重情节的,处七年以上有期徒刑,并处罚⾦或者没收财产。

离职的国家⼯作⼈员或者其近亲属以及其他与其关系密切的⼈,利⽤该离职的国家⼯作⼈员原职权或者地位形成的便利条件实施前款⾏为的,依照前款的规定定罪处罚。

构成要件利⽤影响⼒受贿罪的构成要件主要是根据我国刑法中的犯罪构成四要件来确定的,包括主体、客体、主观⽅⾯和客观⽅⾯。

⼀、主体⽅⾯利⽤影响⼒受贿罪的主体是国家⼯作⼈员的近亲属或者其他与该国家⼯作⼈员关系密切的⼈,及离职的国家⼯作⼈员或者其近亲属以及其他与其关系密切的⼈。

⾸先是近亲属的界定,根据《刑事诉讼法》第82条规定的近亲属包括:夫、妻、⽗、母、⼦、⼥、同胞兄弟姐妹。

利用影响力受贿罪的解析利用影响力受贿罪的解析一、利用影响力受贿罪的特殊主体主要包括:1、国家工作人员的近亲属。

包括国家工作人员和离职国家工作人员的近亲属,根据《刑事诉讼法》第106条规定第(6)项规定,近亲属是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姐妹。

2、其他与国家工作人员关系密切的人,包括与在职的国家工作人员关系密切的人和与离职的国家工作人员关系密切的人。

所谓“其他与国家工作人员关系密切的人”的范围,可从几个角度加以判断:(1)亲缘关系,如三代以内直系血亲和旁系血亲关系的人,情妇(夫)可以作为特殊亲缘关系对待;(2)感情关系,如与国家工作人员平素关系十分密切,来往较多的人,以及与国家工作人员之间具有同学、战友、同事、故交关系等且保持交往的人,专门为国家工作人员提供服务和协助工作的人员,如秘书、司机、勤务员等;3、离职国家工作人员,是指原来具有国家工作人员职务,但在实际利用影响力贿赂时,已经实际丧失了原有职务,如离休、退休、辞职、辞退等。

二、如何理解“影响力”影响力是国家工作人员固有的权力、地位、职务对社会所产生的影响力,影响力的核心内容是权力,权力是通过具体的职务体现出来的,所有没有职务的非国家工作人员不可能产生影响力。

非国家工作人员由于近亲属、情妇(夫)、其他密切关系等对国家工作人员所产生的影响力,只是犯罪的方法和手段,国家工作人员本身具有的影响力,是构成利用影响力受贿罪的必要条件。

三、“其他与该国家工作人员关系密切的人”以及“利用影响力”如何认定具有职务上隶属关系的上下级国家工作人员之间,若下级认为与其上级有某种联系的行为人所托事项能否办妥,将直接影响着上级对自己的评价,可以认定该行为人与该上级国家工作人员关系密切,且该行为人利用了与国家工作人员具有特定关系的影响力。

比如像招投标活动中,“国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人”向负责招投标活动的该国家工作人员及其直接领导的其他国家工作人员明示或暗示希望请托人进入招投标范围并获得中标,利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,通过该国家工作人员直接领导的其他国家工作人员职务上的行为,取得优势,影响公平竞争,帮助请托人中标,索取或者收受请托人财物,数额较大的,成立利用影响力受贿罪。

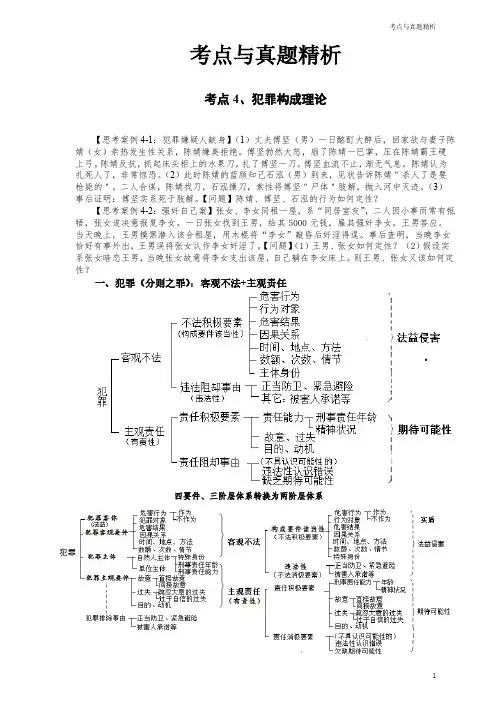

考点与真题精析考点4、犯罪构成理论【思考案例4-1:犯罪嫌疑人献身】(1)丈夫傅坚(男)一日酩酊大醉后,回家欲与妻子陈婧(女)亲热发生性关系,陈婧嫌臭拒绝。

傅坚勃然大怒,扇了陈婧一巴掌,压在陈婧霸王硬上弓。

陈婧反抗,抓起床头柜上的水果刀,扎了傅坚一刀。

傅坚血流不止,渐无气息。

陈婧认为扎死人了,非常惊恐。

(2)此时陈婧的蓝颜知己石泓(男)到来,见状告诉陈婧"杀人了是要枪毙的"。

二人合谋,陈婧找刀,石泓操刀,索性将傅坚"尸体"肢解,抛入河中灭迹。

(3)事后证明:傅坚实系死于肢解。

【问题】陈婧、傅坚、石泓的行为如何定性?【思考案例4-2:强奸自己案】张女、李女同租一屋,系“同居室友”,二人因小事而常有牴牾,张女遂决意报复李女。

一日张女找到王男,给其5000元钱,雇其强奸李女,王男答应。

当天晚上,王男摸黑潜入该合租屋,用木棍将“李女”敲昏后奸淫得逞。

事后查明,当晚李女恰好有事外出,王男误将张女认作李女奸淫了。

【问题】(1)王男、张女如何定性?(2)假设实系张女暗恋王男,当晚张女故意将李女支出该屋,自己躺在李女床上。

则王男、张女又该如何定性?一、犯罪(分则之罪):客观不法+主观责任四要件、三阶层体系转换为两阶层体系二、犯罪构成理论的运用:列举罪名的构成要素、推理案件是否构成犯罪(一)用以分析、列举刑法典规定的具体犯罪的成立条件(构成要件要素)示例:根据以下法条列举故意杀人罪的构成条件第二百三十二条【故意杀人罪】故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。

第十七条【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。

已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任。

……第十八条【刑事责任能力】精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任,但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗;在必要的时候,由政府强制医疗。

利用影响力受贿罪定罪依据研究作者:房启蒙来源:《法制博览》2016年第06期一、利用影响力受贿罪的渊源从国际的角度来看,利用影响力受贿罪来源于《联合国反腐败公约》。

我国刑法学者赵秉志认为,利用影响力受贿罪源于《联合国反腐败公约》第十八条规定的影响力交易犯罪。

作为《联合国反腐败公约》的缔约国,我国有义务将公约内容转化为国内立法,因此,我国的利用影响力受贿罪的出现同时也是在贯彻《联合国反腐败公约》的精神。

从国内的角度看,有些学者认为利用影响力受贿罪来源的党的纪律文件,如1990年中共中央纪律检查委员会《关于共产党员在经济方面违法违纪党纪处分的若干规定(试行)》第13条等。

二、规定利用影响力受贿罪的必要性和紧迫性19世纪末,震惊国内外的我国某沿海城市走私案案发,其涉案金额530亿元之巨,案件涉及面之广,是前所未见;犯罪人的‘交友之术’更是令人惊叹!“高息举债”、“红楼淫影”、“高薪招‘亲’”等等挖空心思的手段,远超你我的想象。

“招‘亲’付高薪”。

犯罪人为了全面打开走私渠道,将当地涉及检察监督部门的关键人物的子女亲属全部招进公司,予以极高的薪资和福利待遇。

这些关键部门关键人物的子女亲属为自己公司的‘生意’发挥着举足轻重的作用。

但是,因为无法可依,他们却未受到应得的审判。

而另一影响力较小的案子,由于三百八十八条的修改,得到了适当的审判。

另外近几年这类犯罪频发,从地域上看,利用影响力受贿的犯罪在中国已经十分普遍了;从时间上看,利用影响力受贿的犯罪现象存在已久,正印证了古话中的‘一人得道鸡犬升天’;从涉案官员的级别来看,利用影响力受贿的犯罪是压在国家的稳定的一座‘大山’,并对社会风气有极其恶劣的影响;从正义价值上看,三百八十八条的及时修改体现了我国对法律正义的追求和维护。

三、利用影响力受贿罪的构成要件分析利用影响力受贿罪的客观方面在《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》规定的较为详实,本文不再分析。

浅谈“利用影响力受贿罪”的构成要件论文摘要:相对于直接的权钱交易行为,间接地利用权力影响力进行贪腐,已成为当前官员****现象中的一个突出问题,由于利用影响力受贿罪公布的时间比较短暂,刑法理论界没有深入研究,实务界不能正确适用。

本文将对本罪的构成要件作一定的研究和分析,同时指出本罪相关立法上的不足,以期完善本罪立法并对司法实践上的灵活适用有所裨益。

论文关键词利用影响力受贿构成要件立法完善一、立法背景、意义和定义近年来世界各国都加大反****的力度,通过国内立法或者国际公约,确认了利用影响力受贿罪。

特别是《联合国反****公约》(以下称《公约》)中明确规定,公职人员或者其他任何人员为其本人或者他人故意地直接或间接索取或者收受任何不正当好处,以作为该公职人员或者该其他人员滥用本人的实际影响力或者被认为具有的影响力,从缔约国的行政部门或者公共机关获得任何不正当好处的条件。

面对社会上出现的新型****现象,我国有必要对这种身边人的受贿行为加以法律规制,加大反****的力度。

本罪的确立是对我国受贿犯罪法律体系的完善,丰富了中国特色社会主义法制体系的内容,是刑法界的一大进步。

根据我国《刑法》规定利用影响力受贿罪是指,国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,通过该国家工作人员职务上的行为,或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,或者离职的国家工作人员或其近亲属以及其他与其关系密切的人,利用该离职国家工作人员原职权或地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物的行为。

二、利用影响力受贿的主体本罪的主体一是国家工作人员(离职国家工作人员)的近亲属,二是与国家工作人员(离职国家工作人员)关系密切的人。

对于国家工作人员(离职国家工作人员)理论和实践上的定性都没有争议,但是我们必须对关系密切、近亲属等弹性概念做出明确量化,准确确定它们的范围,这样才能界定罪与非罪、此罪与彼罪的问题,更好的惩治****犯罪。

(一)国家工作人员(离职国家工作人员)的近亲属近亲属的概念在传统文化上的内涵确定,但是在法律文化上却是见仁见智,究其原因,不外乎在我国法律文化中不同法律部门、不同法律位阶对近亲属这一概念的规定不一致,以至于产生适用冲突。

《刑事诉讼法》规定近亲属是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹,而《民通意见》加了祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女,《行政诉讼法》司法解释中更是扩大了范围,包括其他具有扶养、赡养关系的亲属。

这种现象使得原本确定的近亲属概念变得十分不明确或宽或窄,司法实践中也没有一个统一的标准。

有人认为,应该适用范围大一点的法律,本人认为,不应过分扩大近亲属的范围,如果范围过大的话,完全可以将其归入关系密切的人中。

本罪中近亲属的概念应当适用《刑事诉讼法》的规定。

理由其一,从合法性方面,《刑事诉讼法》作为法律当然要比司法解释的效力位阶高,其二,从合理性方面,《刑法》的目的是惩治犯罪,保护重大的人身,财产权利,与民法,行政法调整的法律关系不同,不应将刑事法律的概念与民事,行政法律概念混淆。

(二)与该国家工作人员(离职国家工作人员)关系密切的人关系密切的人这一概念在《刑法修正案(七)》中首次提出,也是本罪在理论界和实务界争议较大的焦点。

中纪委《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》和最高法、最高检共同制定了《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》均指出所谓特定关系人,指的是与该国家工作人员具有情妇(夫)关系、近亲属关系、其他的共同的利益关系的人。

对这两个文件中此概念理解透彻,有利于更好地界定关系密切人的范围。

有学者认为,由于《修正案(七)》并没有对关系密切人的含义做出规定,因此主张对关系密切人的界定可参照特定关系人的规定。

有学者则认为,关系密切的人与特定关系人从本质上不外乎是一种交叉关系,特定关系人作为过渡概念应该废除。

本人认为关系密切的人不能用一个单一、固定的模式去判断,而应该综合考虑人际交往中主客观因素。

具体而言,可以从以下几点来考察:(1)客观存在性,该关系在请托人请托事项前已经客观存在着,并且可以从日常人情、事务、经济往来中考察;(2)关系认同性,这种关系应是为社会常识所认可的,并且有可能产生密切关系的,比如说是师生或同学之情;(3)密切必须达到一定的程度性,这个程度可以从认识时间的长短、接触次数的多少交往、交往的层次标准来衡量。

三、本罪的主观方面犯罪主观要件是指:刑法成立犯罪必须具备的,行为人对其实施的危害行为及其危害结果所持的心理态度。

本罪的主观方面表现为直接故意。

认识要素方面包括以下的内容,第一,行为人明知其利用的是与国家工作人员的特定影响力,国家工作人员并不知情,否则构成共同受贿;第二,行为人明知其不当的行为可以达到收受或者索取贿赂的目的,并且利用影响力行为与贿赂行为有直接因果关系;第三,行为人明知其为行贿人谋取的是不正当的利益。

意志要素方面主要表现为希望,并且是积极希望目的实现,具体来说这种希望意志包括两方面特性:一是行为人具有从请托人处收受或索取贿赂物和替请托人谋取不正当利益的双重目的;二是行为人对于两个目的的实现,在心理上有积极追求的倾向,在行动上也有积极追求的表现。

四、本罪的客观方面(一)如何理解影响力影响力一般是指一个人在与他人交往中,影响或者改变他人心里和行为的能力。

根据影响力是否与权力有关可以分为权力性影响力和非权力性影响力。

权力性影响力是权力因素在组织和社会的作用下而产生的强制性影响,以外推力的形式发生作用,具有不可抗拒性、强迫性和外在性的特点。

非权力性影响力,也称为自然性影响力,它来自于行为者自身的因素,其中包括品格、知识、才能、情感、资历等个人因素亦即个人威望所产生的影响力。

现行刑法对本罪的规定实际上参照了《公约》对于影响力部分的规定。

公约对影响力的规定比较全面,但是基本上分为两大类即权力性和非权力性影响力。

具体来说:一是公职人员利用职权产生的直接影响力的;二是公职人员利用职权制约性产生直接影响力的;三是公职人员利用职权的非制约性产生间接影响力的,以上三种均属于权力性影响力;四是公职人员利用非权力性间接影响力的;五是非公职人员利用非权力性间接影响力的,以上两种均属于非权力影响力。

为了更好地理解我国刑法中影响力的具体内涵,应将《公约》中的影响力受贿行为的不同分类同我国现行刑法的规定相比较研究,第一和第二类的与我国刑法的一般贿赂行为相一致;第三类对应我国贿赂犯罪中的斡旋受贿行为;第四类和第五类则是属于我国《刑法》对于利用影响力受贿行为的规定。

因此,本罪中的影响力在《公约》和我国《刑法》的国际国内立法背景下指的是非权力性影响力,体现的是人情和自然属性。

(二)利用国家工作人员职务上的便利的界定本罪中利用国家工作人员职务上的便利主要体现在三个方面:一是利用国家工作人员职务上的行为。

二是利用国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为。

三是利用离职国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件的行为。

刑法理论和司法实践中对受贿行为中的利用职务上的便利有以下三种不同的情形:第一种情形是指国家工作人员利用自己职务上主管、负责、承办某种公务的职权所形成的便利条件。

第二种情形是利用职务上有制约、隶属关系的其他国家工作人员的职权。

制约是指彼此之间不存在领导与被领导关系的各机关、各部门之间的利益分配关系,隶属不同于制约,它所强调的是上下级之间领导与被领导的从属关系。

第三种情形把范畴扩大到包括不在行为人自己职权范围之内,但通过下级部门的国家工作人员的职务为他人谋取利益的情况。

最高人民法院关于《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》(下称《纪要》)中规定职务上的便利有两方面,一是本人的职务上的职权;二是职务上有制约、隶属关系的其他国家工作人员的职权。

笔者认为,国家工作人员的近亲属或者其他与其关系密切的人,通过该国家工作人员职务上的行为,该职务上的行为与《刑法》第385条行贿罪中规定的职务上的便利均与《纪要》中职务上的便利规定一致。

国家工作人员的近亲属或者其他与其关系密切的人,利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,该条件与《刑法》第388条斡旋受贿的便利条件一致,都是指《纪要》中的规定,即行为人利用了本人职权或者地位产生的影响和一定的工作联系,如单位内不同部门的国家工作人员之间。

再者离职国家工作人员已经没有职权更与其他国家工作人员不存在职务上的隶属、制约关系,同时为了保持利用影响力受贿行为中两种不同形式在语义上的一致,因此第三类离职人员利用的条件跟上段所述的条件是一致的。

五、本罪的立法完善(一)扩大本罪的主体范围本罪的主体是自然人,但在司法实践中出现许多单位利用影响力受贿的情况,比如说,许多公司、企业为了收受折扣或者手续费等好处费,往往授意、指使其与国家工作人员间关系密切的职工,利用该国家工作人员职务上的便利为请托人谋取非法利益。

对于该单位的行为是否应该入刑,法律没有规定,根据法不禁止即允许似乎不应该入罪。

但是笔者认为,为了更好地打击这类钻空行为,将本罪主体扩大到公司、企业或者其他单位势在必行。

(二)将请托人对关系密切的人的行贿行为单独入罪本罪设立的目的是为了处罚国家工作人员身边人利用特殊影响力受贿行为,具有进步和现实意义,但是立法仍旧不够全面。

利用影响力受贿罪中的请托人在行贿时,其贿赂物的接受对象不是国家工作人员,故不构成行贿罪,也不是非国家工作人员即公司、企业或者其他单位工作人员,故不构成对非国家工作人员行贿罪,又不能以本罪的共同。