腹有诗书气自华

- 格式:docx

- 大小:12.29 KB

- 文档页数:1

腹有诗书气自华腹有诗书气自华,这是一句出自《国风·北风》的古诗,意为内心充满了诗书的气息,自然而然地展露出来。

这句诗表达了一个人内心深处的文化气息和学识修养。

它也成为了后来描述知识渊博、文化底蕴深厚的人的词汇。

一个有诗书气的人,通常指的是一个学识渊博,文化修养深厚的人。

他们对于古代文学作品有着深入的研究和理解,能够从中品味古人的智慧和情感。

他们对于当代文学也有着广泛的关注,能够理解和欣赏当代作家的思想和创作。

他们在文学方面的造诣往往超过了常人,能够写出有诗意和有文采的作品。

一个有诗书气的人,不仅在文学方面有所成就,在其他学科上也有一定的造诣。

他们可能是专门研究哲学、历史、艺术等学科的专家,也可能是广泛涉猎各个领域的通才。

不管是哪种情况,他们在各个领域都能够展示出扎实的知识基础和深入的思考能力。

一个有诗书气的人,不仅在学术方面有所成就,在品格和修养上也有着高标准。

他们注重道德修养和人文关怀,通常具有高尚的品格和良好的素质。

他们能够理解并包容不同的观点,有着宽广的胸怀和从容的心态。

他们秉持着真善美的价值观,追求内外兼修,追求美好的生活。

那么,如何培养自己的诗书气呢?要有阅读的习惯。

阅读是获取知识的最直接有效的途径。

通过阅读经典的文学作品,可以提升自己的文学素养和阅读力。

广泛阅读各种学科的书籍,可以提高自己的知识面和思考能力。

要注重学习和思考。

只有不断学习新知识,不断思考和钻研,才能够获得更深入的理解和更全面的知识。

在学习的过程中要注重积累基础知识,并逐渐形成自己的见解和理论。

要善于思考和质疑,勇于挑战传统观念和思维定式。

要保持积极的生活态度和良好的情感状态。

积极乐观的心态可以使我们充满活力和创造力,面对困难和挫折时能够坚持不懈。

有良好情感状态可以提升我们的情感智慧和情感表达能力,使我们更有共情力和人文关怀。

腹有诗书气自华,其实是一种内在的修养和境界。

一个有诗书气的人不一定要身穿华丽的衣服,也不一定要言辞华丽的辞章。

气自华腹有诗书气自华意思

诗书气自华诗书气自华,是一种有着深刻内涵的谚语,它倾注着深沉的智慧,给人以极大的启发,令人思索。

这句谚语的深刻意义源于古代的文化思想,它特指的是一种气质,一种文雅之气,这种气质只有诗人和书人才能体会。

古代文化有着深厚的底蕴,其中最重要的就是诗书之力,诗书是古代文人士必不可少的精神食粮,诗书给予他们智慧,增长他们的见识,更重要的是,诗书能够熏陶他们的心灵,给他们带来内心的平静与安宁。

由于诗书的独特的力量,诗人和书人能够拥有一种独特的气质,这种气质可以给人以不同的感受,也可以给人以深刻的思考。

他们的语言充满智慧,他们的行为洋溢着文雅,他们的言行洞察人心,他们的气质不言而喻。

“诗书气自华”,提醒我们应当阅读好书,品味诗词,拥有文雅之气。

古人曰:“读书破万卷,下笔如有神”,只有读书,才能获得真正的智慧,拥有诗书之气,才能洞悉人心,洋溢文雅之气。

诗书气自华,这句谚语提醒我们,要珍惜知识,珍惜诗书之力,增长智慧,拥有文雅之气,让自己成为一个文雅之士,让自己拥有一个文雅之心,这样才能让自己拥有真正的高尚精神,让自己在岁月的长河中辉煌不息。

腹有诗书气自华是谁的诗句

“腹有诗书气自华”出自苏轼的《和董传留别》。

《和董传留别》是宋代文学家苏轼由凤翔府回到长安时所作的一首七律。

苏轼在凤翔府任职时,董传曾与苏轼相从,当时董传生活贫困,衣衫朴素,但饱读诗书,满腹经纶,平凡的衣着掩盖不住他乐观向上的精神风骨。

苏轼在诗中一面称许了董传的志向,同时预祝他黄榜得中。

苏轼(1037~1101),宋代文学家。

字子瞻,一字和仲,号东坡居士。

眉州眉山(今属四川)人。

苏洵长子。

嘉祐二年(1057年)进士。

累除中书舍人、翰林学士、端明殿学士、礼部尚书。

苏轼是北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。

文纵横恣肆;诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。

腹有诗书气自华的出处全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:“腹有诗书气自华”是出自宋代政治家、文学家司马光的《新五子歌词序》中的一句名言。

这句话主要强调一个人内心拥有诗书之气,自然就会显得有才华和文采,成为人们仰慕的对象。

司马光以自己的学识和品德为榜样,号召人们要学习书法、文学、诗词,在心灵世界里熏陶打磨,气质自然就辉映生辉,散发出才华横溢的气息。

这句话的意义在于提醒人们要注重修养,不只是外在的能力,更重要的是内心的修炼。

在现代社会,我们常常注重外在的成就和物质的追求,而忽略了精神世界的培养。

我们需要以“腹有诗书气自华”为鞭策,重新审视自己的修养和修炼方向,更注重内在素质的提升。

书法是一种造诣,书法犹如人品一样,无法伪装,可以反映出一个人的内心世界和气质。

一个人懂得书法,代表他懂得人情世故,有审美素养,是一个内心充实的人。

在古代,书法是君子风度的象征,一个人的书法品味高低,可以决定他在社交圈中的位置和地位。

如今,书法虽不再是一种社交礼仪,但懂得书法仍然可以提升自己的气质,让自己更有内涵、更有风度。

文学、诗词是艺术的表现形式,是一种心灵与情感的交流。

孜孜不倦地研读古代文学作品,欣赏当代文人的诗篇,可以使我们的心灵变得更加丰盛,触及到更加深邃的思想和情感。

文学作品不仅是一种享受,更是一种启迪,它可以启迪我们的智慧,开阔我们的眼界,让我们更有文化修养,更有品位。

“腹有诗书气自华”这句话还告诉我们要注重内心修养,不只是追求外在的光鲜和物质。

在当今社会,许多人为了追求名利和物质财富,放弃了心灵的沟通和情感的交流,让自己变得麻木和空虚。

只有内心丰盈、内在充实,才能找到真正的自我,才能在生活中活出自己的风采。

在现代社会,我们需要以“腹有诗书气自华”为座右铭,不断提升自己的内在素养,让自己更加有魅力、更加有内涵。

不管我们身处何地,无论我们从事何种职业,只要我们心怀诗书之气,就能展现出自己的独特魅力,成为人们仰慕的对象,为社会注入更多的文化和情感。

腹有诗书气自华的对仗句

腹有诗书气自华对仗句是厌伴老儒烹瓠叶。

该句出自宋代苏轼所作的《和董传留别》。

1、《和董传留别》苏轼

粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华。

厌伴老儒烹瓠叶,强随举子踏槐花。

囊空不办寻春马,眼乱行看择婿车。

得意犹堪夸世俗,诏黄新湿字如鸦。

2、《和董传留别》翻译

生活当中身上包裹着粗衣劣布,胸中有学问气质自然光彩夺人。

不喜欢陪伴着老儒一块清谈过“烹瓠叶”那样的苦日子,决定随从举子们参加科举考试。

口袋里没有钱不置办那“看花”的马,但会看取令人眼花缭乱的“择婿车”。

考试得中仍然可以向世俗的人们夸耀,诏书上如鸦的黑字新写着俺的名字。

3、《和董传留别》的创作背景

《和董传留别》这首诗是苏轼罢官凤翔签判赴汴京,途经长安时,与朋友董传话聚临别留赠董传的。

嘉祐六年(1061),苏轼应中制科考试,即通常所谓“三年京察”,入第三等,授大理评事、签书凤翔府判官,董传时与之相随。

董传当时在凤翔穷困潦倒,正准备参加科举考试。

次年苏轼回长安后作此诗。

“腹有诗书气自华”是一句中国古代的名言,出自宋代文学家苏轼的《和董传留别》。

这句话的意思是,一个人如果有足够的学问和修养,他的气质和风度就会自然而然地展现出来。

关于这句名言的故事有很多,其中一个著名的故事是关于苏轼本人的。

苏轼是中国历史上著名的文学家和书法家,他的文学成就极高,被誉为“唐宋八大家”之一。

相传,苏轼年轻时曾在一次科举考试中失利,但他并没有灰心丧气,反而更加努力地学习和写作。

后来,他终于在科举考试中获得了高分,并成为了一名官员。

在为官期间,苏轼依然保持着对文学和艺术的热爱,他经常与其他文学家和艺术家交流,不断提高自己的修养和学问。

他的文学作品和书法作品也受到了广泛的赞誉和欣赏。

因此,“腹有诗书气自华”这句话不仅是对苏轼个人的赞美,也是对所有有学问、有修养的人的赞美。

它告诉我们,只有通过不断学习和提高自己的修养,才能真正展现出自己的气质和风度。

腹有诗书气自华腹有诗书气自华,这是一句出自《礼记》的古代至理名言。

这句话既能启发人们的修身养性,更能激发人们的自强不息。

腹有诗书气自华,不仅仅代表了一个人内心的修养,更是对自身深刻的自信和自豪。

人们常说“活到老学到老”,腹有诗书气自华就是对这句话的深刻诠释。

腹有诗书,意味着一个人内心深处的博学多才。

诗书是中华传统文化的精髓,以诗为词,以书为字,是古代士人必备的修养。

具有诗书之知的人,必定对文学艺术有深刻理解,对历史传统有丰富知识,对社会风情有着独到的见解。

腹有诗书的人,有着丰富的内心世界和深厚的文化内涵。

他们总是能以一种博大的胸怀去理解世界,去感悟人生,去超脱现实的狭隘与平庸。

腹有诗书气自华,气,是指一个人的气质和气度。

气质是指一个人在与人交往中表现出的风度和举止;气度是指一个人在面对困难与挑战时所表现出的从容和坦然。

一个人若能以平和的心态处世,不卑不亢,不骄不躁,便是有着良好的气质和气度。

这种气质和气度,往往会给人留下深刻的印象,并且在社会交往中展现出非凡的能力。

腹有诗书、气自华,无疑是对一个人内在修养的高度赞扬。

诗书的积累和修养,是用来滋养人内心世界的;而气质和气度的塑造,是用来展示人的外在风采的。

腹有诗书气自华的人,不仅内在修养深厚,更在外在修养上有着深刻的体会。

他们能够以诗书的才情去丰富内心的世界,以气质和气度来彰显自己的风采。

腹有诗书气自华,也是一种崇尚自强不息的精神。

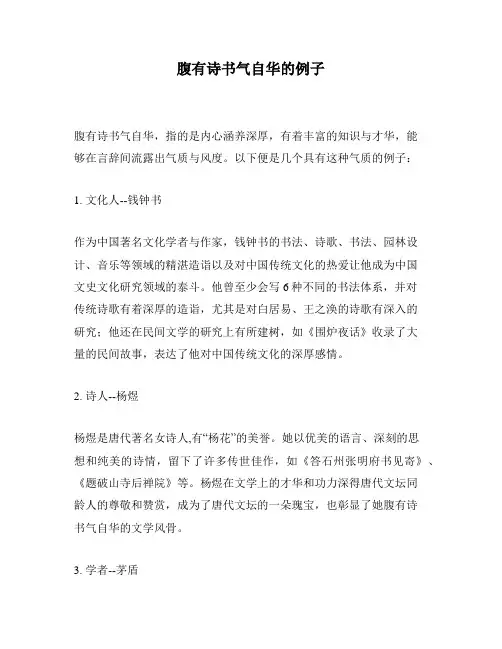

古人云:“自强不息,厚德载物”,这句话正是对腹有诗书气自华的深刻注解。

一个人若能真正腹有诗书气自华,必然是具备了深厚的内在修养和高尚的人格魅力。

这种精神对于每个人来说,都是一种最大的激励力量,它不仅能够让人在困难面前昂首挺胸,更能够让人在成功面前保持谦逊和坚韧。

腹有诗书气自华,是一种崇高的精神境界。

它不仅是一种内在的修养,更是一种外在的展现。

一个人若真正做到了腹有诗书气自华,那么他必能够在社会生活中处处展现出自己的风采和实力,成为一个深得人们敬佩和尊重的人。

腹有诗书气自华的例子腹有诗书气自华,指的是内心涵养深厚,有着丰富的知识与才华,能够在言辞间流露出气质与风度。

以下便是几个具有这种气质的例子:1. 文化人--钱钟书作为中国著名文化学者与作家,钱钟书的书法、诗歌、书法、园林设计、音乐等领域的精湛造诣以及对中国传统文化的热爱让他成为中国文史文化研究领域的泰斗。

他曾至少会写6种不同的书法体系,并对传统诗歌有着深厚的造诣,尤其是对白居易、王之涣的诗歌有深入的研究;他还在民间文学的研究上有所建树,如《围炉夜话》收录了大量的民间故事,表达了他对中国传统文化的深厚感情。

2. 诗人--杨煜杨煜是唐代著名女诗人,有“杨花”的美誉。

她以优美的语言、深刻的思想和纯美的诗情,留下了许多传世佳作,如《答石州张明府书见寄》、《题破山寺后禅院》等。

杨煜在文学上的才华和功力深得唐代文坛同龄人的尊敬和赞赏,成为了唐代文坛的一朵瑰宝,也彰显了她腹有诗书气自华的文学风骨。

3. 学者--茅盾茅盾是中国著名的作家、评论家、翻译家、文艺理论家和人民文学杂志的创办者,被誉为20世纪中国文学的巨匠。

茅盾在文学、历史、哲学等方面具有极高的造诣,他所发表的若干译著和文学论著更被誉为改革后的中国文艺界的奠基之作。

茅盾的作品擅长探讨人性、社会和文化等方面的问题,言辞间透露着作者深邃的思考和独特的见解,这些都成为其腹有诗书气自华的文学风格的体现。

4. 政治家--毛泽东毛泽东在中国历史上是一个享有崇高威望的领袖,其一生用诗词、散文等文学形式表达了对国家与人民的深情以及革命的坚定信念。

毛泽东的文学特色在于言之有物,笔势磅礴,辞藻华丽,其诗歌、散文等作品在表现革命精神和民族气节方面有着独特的意义和价值,其中《七律·长征》、《浪淘沙·北戴河》等作品被誉为毛泽东文学艺术的代表之作。

毛泽东的腹有诗书气自华不仅表现在文学方面,更是贯穿于其政治生涯中的深厚文化底蕴和坚定理想信念。

5. 艺术家--郎静山郎静山是中国音乐史上的一位传奇人物,他是一位得到世界音乐界广泛认可的作曲家、指挥家和音乐学者。

腹有诗书气自华释义文化是一个国家的灵魂,而诗书则是文化的精髓。

一个人若能腹有诗书,便能自然而然地散发出一种气质,这种气质不仅仅是知识的积累,更是一种内在的修养和自信。

腹有诗书气自华,这句话的意思是说,只要你内心充满了诗书的气息,你就能自然而然地散发出一种华丽的气质。

腹有诗书,是指一个人内心深处充满了文化的气息。

诗书是文化的精髓,是人类智慧的结晶。

只有通过阅读和学习,才能真正领悟到诗书的内涵和精髓。

一个人若能腹有诗书,就能在生活中随时随地地展现出自己的文化修养。

无论是在言谈举止中,还是在处理事务中,都能够体现出自己的文化素养和修养。

气自华,是指一个人内心充满了自信和自豪。

只有当一个人内心充满了自信和自豪,才能够散发出一种自然而然的气质。

这种气质不仅仅是外在的表现,更是内在的修养。

只有当一个人内心充满了自信和自豪,才能够在生活中自然而然地展现出自己的魅力和气质。

腹有诗书气自华,是一种文化修养和自信的体现。

只有当一个人内心充满了诗书的气息,才能够在生活中自然而然地展现出自己的文化素养和修养。

只有当一个人内心充满了自信和自豪,才能够散发出一种自然而然的气质。

这种气质不仅仅是外在的表现,更是内在的修养。

只有当一个人内心充满了自信和自豪,才能够在生活中自然而然地展现出自己的魅力和气质。

腹有诗书气自华,是一种文化自信的体现。

只有当一个人内心充满了文化的气息,才能够在生活中自然而然地展现出自己的文化素养和修养。

只有当一个人内心充满了自信和自豪,才能够散发出一种自然而然的气质。

这种气质不仅仅是外在的表现,更是内在的修养。

只有当一个人内心充满了自信和自豪,才能够在生活中自然而然地展现出自己的魅力和气质。

腹有诗书气自华,是一种文化自信的体现。

只有当一个人内心充满了文化的气息,才能够在生活中自然而然地展现出自己的文化素养和修养。

只有当一个人内心充满了自信和自豪,才能够散发出一种自然而然的气质。

这种气质不仅仅是外在的表现,更是内在的修养。

腹有诗书气自华“腹有诗书气自华”,这是李白在《将进酒》中所说的一句名言。

这句话的含义是,当一个人内心充满了诗书的精神,他的气质就会自然地变得不同寻常,充满自信和魅力。

它也暗示着诗书是人类文化的精髓,承载着人类智慧的精华,是人文精神的代表。

下面,我们就来深入探讨一下这句话的内涵。

首先,腹有诗书,意味着内心充满了知识和智慧。

现代社会,知识经济的发展已经成为了主流,而人的内在修养也越来越重要。

一个拥有博大精深知识的人,不仅有着广博的知识储备,更具有了开拓进取和自我完善的好习惯和思考方式。

他们在面对未知和困境时,可以运用自己的知识储备和思维能力,进行全方位深层次地思考,以此创造出更多的人生价值。

其次,有了诗书的修养,一个人便可以展现出其独特的气质。

诗书中所包含的哲理、道理和文化内涵,深藏在人的精神深处,尤其是那些文笔优美的古代文学作品,其间可以感受到作者丰厚的生命意义,也可以体会到作者的美感、哲理、思考方式,它们真正成为一个人言行的指南之一。

在与人交往时,诗书修养可以让一个人的言行深奥迷人,气质不凡,给人以美和美好的精神感受。

人的个性和气质,往往是内在修养和外表形象相得益彰的结果,是人所散发出的魅力最直接的表现方式。

第三,诗书精神可以潜移默化地影响着人的生活态度和人生价值,帮助一个人成为更加自我完善的人。

阅读经典名著和优秀的作品,可以让人接受到各种不同的思想、情感和阅历的碰撞,不断刺激着内心的深处。

通过这种方式,一个人可以不断吸收新知识,感受世间万物的美好和复杂性,更好地发现自己的优势和不足。

每个人在人生的不同阶段都会面临各种选择和抉择,正是在这时,一个人的人文精神、人生哲学、知识储备和修养积淀所形成的生命魅力,让其在面对困境时,做出更加理性和成熟的选择,并激发出真正的勇气,实现自身的人生价值。

总结起来,“腹有诗书气自华”,就是在诗书中承载着人类智慧的精华,去雕琢自己的内心、开拓自己的思维、提升自己的气质,从而成为成为更加完善、人性更加丰富的人。

腹有诗书气自华下联最有名的

腹有诗书气自华下联是厌伴老儒烹瓠叶。

腹有诗书气自华下联是厌伴老儒烹瓠叶。

该句出自宋代苏轼所作的《和董传留别》。

1《和董传留别》苏轼

粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华。

厌伴老儒烹瓠叶,强随举子踏槐花。

囊空不办寻春马,眼乱行看择婿车。

得意犹堪夸世俗,诏黄新湿字如鸦。

2《和董传留别》翻译

生活当中身上包裹着粗衣劣布,胸中有学问气质自然光彩夺人。

不喜欢陪伴着老儒一块清谈过“烹瓠叶”那样的苦日子,决定随从举子们参加科举考试。

口袋里没有钱不置办那“看花”的马,但会看取令人眼花缭乱的“择婿车”。

考试得中仍然可以向世俗的人们夸耀,诏书上如鸦的黑字新写着俺的名字。

3《和董传留别》的创作背景

《和董传留别》这首诗是苏轼罢官凤翔签判赴汴京,途经长安时,与朋友董传话聚临别留赠董传的。

嘉祐六年(1061),苏轼应中制科考试,即通常所谓“三年京察”,入第三等,授大理评事、签书凤翔府

判官,董传时与之相随。

董传当时在凤翔穷困潦倒,正准备参加科举考试。

次年苏轼回长安后作此诗。

腹有诗书气自华“腹有诗书气自华”,这句话出自唐代王勃的《滕王阁序》。

它是一句崇高的赞美诗人、书生的名言,表现了对知识、学识的尊崇和追求。

在古代,人们认为文学、诗歌是传承和发扬文化的重要工具,因此,诗书文化在人们心中有着不可替代的地位,让人们自信、自豪、自强。

首先,腹有诗书意味着拥有广博的学识和丰富的知识储备。

现代人们在获得知识时,主要借助于网络和图书馆等渠道,但在古代,由于交通和传播的不便,书籍是少有的奢侈品,有识之士只能从书法家族或贵族或访问官员得到书籍。

因此,那时拥有一部书要比现今更难,能够接触到文化积淀,塑造受教育者中充满文化和教养的形象。

仅仅知道一点有意思的故事或懂得一点呈现自己的诗句,还会在文学圈里受到赞美。

其次,腹有诗书也意味着拥有文化魅力和情感力量。

对古代文人而言,文化是一种精神的力量,他们以创造性、革命性和建设性的精神来塑造自己的文化形象,将自己的理念、情感和志向表现出来。

同时,文化也是魅力的源泉,具有一种精神的美和灵气的力量,能够唤起人们灵魂深处的共鸣与情感。

当人们具备了深厚的文化底蕴,他们就会具有更高的品位和魅力,懂得欣赏文化之美,拥有极强的感知能力和审美能力。

第三,腹有诗书也象征着精神上的自由和独立。

古代人们认为,拥有一份诗书,能够让人忘却现实中的苦难和痛楚,好像一个美妙的梦境。

拥有子而求其妻,人所共有;拥有知識从而内省自我的哲思却是只有自己哟可以做。

人们能够通过读书和写作,寻找到自己内心深处的那种自由和独立,更追求精神上的自由和独立。

因此,腹有诗书的人们不仅精神上更加强大,而且也赢得了人们的尊重和崇敬。

在当今社会,腹有诗书的人也同样受到人们的尊崇和欣赏。

然而,由于现代社会发展的速度和多样性,信息爆炸的环境,数据的充斥,人们容易忽略文化和精神的定位和价值,而陷入物质和表面社交之中。

事实上,腹有诗书不需要也不能和现代社会的科技、工业等发展靠言不如身,实际感知原理的认识相提并论,但是可以通过感释知觉提高精神素质,维系文化精神传承,繁荣文化的根等方面发挥自己的作用。

粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华。

出自宋代苏轼的《和董传留别》

意思翻译:虽然生活当中身上包裹着粗衣劣布,但胸中有学问气质自然光彩夺人。

赏析:诗人阐述了读书与人的修养的关系,读书的作用不仅在于占有知识,还在于提升人的精神境界,日积月累读书就会使人脱离低级趣味,养成高雅、脱俗的气质。

原文:

苏轼《和董传留别》

粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华。

厌伴老儒烹瓠叶,强随举子踏槐花。

囊空不办寻春马,眼乱行看择婿车。

得意犹堪夸世俗,诏黄新湿字如鸦。

译文:

虽然生活当中身上包裹着粗衣劣布,但胸中有学问气质自然光彩夺人。

不喜欢陪伴着年老的学人一块清谈过“烹瓠叶”那样的苦日子,决定随从举子们参加科举考试。

虽不能像孟郊那样骑马看花,但却有机会被那“选婿车”包围,让自己眼花缭乱。

中举仍然可以向世俗之人夸耀,诏书上如鸦的黑字新写着你的名字呢。

腹有诗书气自华最是书香能致远腹有诗书气自华,这句话出自唐朝大诗人杜甫的《登高》古诗中,意指读书能使人的精神气质不同凡响,从而赢得更多的人生成功和荣耀。

书是人类发展文明的地基,在现代社会中仍然具有非常重要的地位和作用。

因此,拥有书香气质不仅是个人成就的体现,更是国家强盛的需要。

首先,腹有诗书气自华表明了读书能力的重要性。

随着时代的变迁,知识经济的崛起,知识与能力成为现代社会竞争的重要力量,读书具有开拓视野的作用,可以使人获取新知识,增长自己的见识和认知,更好地适应社会变革,掌握未来发展趋势。

同时,只有拥有扎实的知识储备,才能在各种机遇和挑战中站稳脚跟,为自己的事业奠定坚实的基础。

其次,腹有诗书气自华也突显出阅读对人的修养有着重要的影响。

阅读不仅是获取知识的渠道,更是提高人的生活品质和文化修养的媒介。

通过阅读名著、古典诗词等文献,可以陶冶情操,增加精神追求,提升自身文化素养,从而获得自我修养和内心的满足,使人更能够远离焦虑和烦躁,具有更高的美德和良好的品格。

此外,腹有诗书气自华也反映了书香文化对国家和社会发展的必要性。

书香文化是传统文化与现代价值的融合,是中华民族文化独具的象征,拥有深厚的历史和文化底蕴。

在现代社会中,书香文化需被传承和弘扬,它不仅能引领人们追求真、善、美,更能够促进社会和谐与文化发展,提高国家整体素质,更深层次地维护了国家和社会的发展。

最后,最是书香能致远,表达了书香文化能够影响人的本质与本质的价值。

无论一个人在何种行业工作,拥有书香文化都将是一个强有力的优势,它能够激发人们深刻的思考和创造性的灵感,带来聪明智慧和创造力,从而创造出更高的价值。

因此,在今天这样竞争激烈的社会环境中,拥有书香文化的人显然更容易获得成功并创造出更多的机会。

总之,腹有诗书气自华,最是书香能致远。

拥有书香文化是成功的前提和个人价值的提升,更是提高国家整体素质和文化品位的必须。

因此,我们应该积极培养阅读习惯,不断学习和吸收新知识,从而不断提高自身修养和素质,为社会作出更大的贡献。

腹有诗书气自华腹有诗书气自华,这是一句出自唐代杜甫诗的名句。

诗人通过这句话表达了自己内心的豪情壮志以及对自身才华的自信。

这样的内心状态使得他在人生的道路上能够坚定地追求理想,并不断地进步和成长。

腹有诗书,意味着拥有丰富的知识和文化底蕴。

诗书,是指诗歌和书籍,代表了人类思想和智慧的结晶。

诗歌是文化艺术的一种表现形式,通过抒发内心情感和思考现实问题,表达人们对于生活和世界的感悟。

书籍则是人类智慧的结晶,是累积下来的宝贵知识。

腹有诗书,意味着一个人拥有丰富的知识储备和审美修养,能够更好地理解和把握世界。

气自华,意味着内在的气质和精神迸发出来,如花朵绽放般绽放光彩。

华,是指花朵的盛开,代表了美丽和辉煌。

人的气质是一种与生俱来的感染力和吸引力,是内在美的外显。

当一个人拥有了腹有诗书的知识和智慧,能够运用这些知识和智慧来思考、创造和改变,他就会散发出一种自信和光芒,因而腹有诗书气自华。

腹有诗书气自华的意义不仅仅是指个人的优秀,更是体现了一个国家或民族发展的内在动力。

一个国家或民族如果拥有了丰富的文化底蕴和知识储备,有良好的教育和研究环境,培养出大量有诗有书的人才,他们会不断地探索、创新,为社会进步和发展做出巨大贡献。

个人的腹有诗书气自华也会影响到周围的人,激励他们更加努力地学习和进步,形成良好的人文环境。

腹有诗书气自华不仅仅是文化修养的体现,更是人生追求理想的信念和动力。

拥有了丰富的知识和文化背景,一个人能够更好地理解自己和周围的世界,能够更有信心和勇气去追求自己的梦想。

在充满挑战和困难的人生道路上,诗书的力量能够激发人们不屈的精神和积极的态度,让人们坚定信念向前奋斗。

腹有诗书气自华是一种积极向上的心态和气质,它代表了一个人的修养和追求,同时也代表了一个国家或民族的文化底蕴和发展。

我们应该不断地学习和进步,提高自己的文化素养,培养自己的气质和精神,腹有诗书气自华,做一个有知识、有思想、有追求的人。

腹有诗书气自华

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

一年一度的世界读书日也就在这春光灿烂的日子里悄悄到来。

热爱读书的人会欢呼雀跃,不喜读书的则会苦闷它的意义何在?

人为何要读书?读书对人而言有什么作用?

著名作家高尔基曾说:“书籍是人类进步的阶梯”。

一本好书,往往能改变人的一生,进而影响整个民族。

古语有云:三日不读书,便觉面目可憎。

读书,读好书,能使一个人明目,聪慧,静心。

徜徉在知识的海洋里,感受着前人智慧的熏陶。

长久以往,必让人受益无穷。

暖阳当空,一杯清茶,手不释卷。

静心品味书中的奥妙,人生亦乐哉也。

所以,让读书之风在我们生活中盛行,这是非常有价值且有意义的事。

书籍不仅仅是个别人的必需品,而应该成为全人类的必需品。

莎士比亚有说过:“生活里没有书籍,就好像大地没有阳光,智慧里没有书籍,就如同鸟儿没有翅膀。

”由此可见,书对于我们的重要性。

好的书籍能将我们从无知的茫茫人海中引领到知识的殿堂;好的书籍就像一个照明灯,在黑夜中散发光亮,为我们指引前进的方向。

因此,我们应该向饥饿的人渴望面包一样,渴望着好的书籍,有书饮水饱!

送君一席话: 书中自有黄金屋,书中有马多如簇,书中有女颜如玉。

朋友们,让我们在世界读书日里一起抖擞起来吧。