存储器设计:存储器设计课程设计

- 格式:doc

- 大小:41.00 KB

- 文档页数:19

存储器管理的课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生理解存储器管理的基本概念,包括内存分配、回收、碎片处理等。

2. 学生掌握存储器管理的主要技术,如分页管理、分段管理、虚拟内存等。

3. 学生了解不同操作系统中的存储器管理策略及其优缺点。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,设计简单的内存分配算法,解决实际问题。

2. 学生能够分析并优化存储器管理策略,提高内存利用率和系统性能。

3. 学生通过案例分析和实践操作,培养解决问题的能力和团队协作精神。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对计算机操作系统和存储器管理技术的兴趣,提高学习积极性。

2. 学生认识到存储器管理在计算机系统中的重要性,增强对操作系统整体架构的认识。

3. 学生在课程学习过程中,培养严谨、客观、合作、创新的精神风貌。

课程性质分析:本课程属于计算机科学领域,涉及操作系统原理及其应用。

针对高年级学生,课程内容具有一定的理论深度和实用性。

学生特点分析:学生具备一定的编程基础和操作系统知识,具有较强的逻辑思维能力和动手能力。

在学习过程中,注重理论与实践相结合,培养学生的实际操作能力。

教学要求:1. 结合教材内容,注重知识点的深入讲解和实际应用。

2. 采用案例教学,引导学生主动参与,培养解决问题的能力。

3. 强化实践环节,让学生在实际操作中掌握存储器管理的核心技术和方法。

4. 注重课堂互动,激发学生的学习兴趣,提高课堂教学效果。

二、教学内容1. 存储器管理概述:介绍存储器管理的基本概念、作用和重要性。

- 内存分配与回收- 内存碎片处理- 存储器保护机制2. 分页管理技术:讲解分页管理的原理、实现方法及其优缺点。

- 分页机制- 页表- 分页置换算法3. 分段管理技术:分析分段管理的原理、实现方法及其优缺点。

- 分段机制- 段表- 段页式管理4. 虚拟内存技术:探讨虚拟内存的基本概念、实现方法及其在操作系统中的应用。

- 虚拟内存原理- 请求分页/分段- 页面置换策略5. 存储器管理案例分析:分析典型操作系统中的存储器管理策略。

存储器管理的课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握存储器管理的基本原理和操作方法,能够运用存储器管理的知识和技能解决实际问题。

具体来说,知识目标包括掌握存储器的基本概念、分类和特点,理解存储器管理的基本原理和方法,了解存储器管理技术的发展趋势。

技能目标包括能够运用存储器管理的知识和技能进行存储器的分配和回收,能够进行存储器性能的评估和优化。

情感态度价值观目标包括培养学生的创新意识和团队合作精神,提高学生的问题解决能力和实践能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括存储器的基本概念、分类和特点,存储器管理的基本原理和方法,存储器管理技术的发展趋势。

具体来说,第一部分将介绍存储器的基本概念,包括存储器的定义、功能和分类,以及存储器的主要特点。

第二部分将讲解存储器管理的基本原理,包括存储器的分配和回收策略,存储器的扩充和压缩技术,以及存储器的共享和保护机制。

第三部分将介绍存储器管理技术的发展趋势,包括非易失性存储器技术、存储器层次结构和存储器网络技术。

三、教学方法为了实现本课程的教学目标,我们将采用多种教学方法,包括讲授法、讨论法、案例分析法和实验法。

首先,通过讲授法,我们将向学生系统地传授存储器管理的基本知识和理论。

其次,通过讨论法,我们将引导学生进行思考和交流,培养学生的创新意识和团队合作精神。

然后,通过案例分析法,我们将提供实际案例,让学生运用存储器管理的知识和技能解决实际问题。

最后,通过实验法,我们将让学生亲自动手进行存储器管理的实验操作,提高学生的实践能力和问题解决能力。

四、教学资源为了支持本课程的教学内容和教学方法的实施,我们将准备多种教学资源,包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备。

首先,我们将选择合适的教材和参考书,为学生提供全面和深入的存储器管理知识。

其次,我们将收集和整理多媒体资料,如图片、视频和动画,以丰富学生的学习体验。

然后,我们将准备实验设备,让学生能够进行存储器管理的实验操作,提高学生的实践能力。

eeprom课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解EEPROM的基本概念,掌握其内部结构和工作原理。

2. 学生能描述EEPROM在嵌入式系统中的应用场景和重要性。

3. 学生了解EEPROM与其它类型存储器的区别,并能分析其优缺点。

技能目标:1. 学生能使用编程软件和开发板,完成对EEPROM的读写操作。

2. 学生能够运用所学知识解决实际问题,例如:设计简单的数据存储和读取程序。

3. 学生通过实际操作,培养动手能力,提高问题解决能力。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对电子技术的兴趣,激发学习热情,树立科技进步的信心。

2. 学生通过合作学习,培养团队精神,提高沟通能力。

3. 学生认识到科技发展对人类生活的影响,增强社会责任感和创新意识。

课程性质:本课程为电子信息类学科,以实践操作为主,理论联系实际。

学生特点:学生为高中年级,具备一定的电子基础和编程能力,对新技术充满好奇。

教学要求:教师应注重理论与实践相结合,引导学生通过实际操作掌握知识,培养其动手能力和问题解决能力。

在教学过程中,关注学生的个体差异,鼓励团队合作,提高学生的综合素质。

通过本课程的学习,使学生在知识、技能和情感态度价值观方面均取得具体的学习成果。

二、教学内容1. EEPROM基本概念与分类:介绍EEPROM的定义、特点,对比其他类型存储器,分析其应用场景。

教材章节:第一章 存储器概述,第三节 EEPROM存储器2. EEPROM内部结构与工作原理:讲解EEPROM的内部结构,阐述其读写原理及电荷保持特性。

教材章节:第二章 EEPROM存储器内部结构,第一节 EEPROM存储器内部结构及工作原理3. EEPROM编程与操作:介绍编程软件及开发板的使用,讲解EEPROM的读写操作方法。

教材章节:第三章 EEPROM编程与操作,第一节 编程软件的使用;第二节 EEPROM读写操作实例4. EEPROM应用案例分析:分析EEPROM在实际应用中的典型案例,如数据存储、参数设置等。

课程设计存储器设计一、教学目标本课程的学习目标包括:知识目标:学生需要掌握存储器的基本原理、不同类型的存储器及其特点,以及存储器的设计方法和步骤。

技能目标:学生能够运用所学的知识,分析和设计简单的存储器电路,并能够使用相关工具进行仿真和测试。

情感态度价值观目标:通过学习存储器设计,培养学生的创新意识和团队合作精神,提高他们对电子技术的兴趣和热情。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括:1.存储器的基本原理:介绍存储器的工作原理、存储单元的结构和存储器的主要性能指标。

2.不同类型的存储器及其特点:讲解随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、闪存等不同类型存储器的原理和应用。

3.存储器的设计方法和步骤:介绍存储器的设计流程,包括需求分析、逻辑设计、物理设计等步骤。

4.存储器电路的仿真和测试:使用相关工具进行存储器电路的仿真和测试,验证设计的正确性和性能。

三、教学方法本课程的教学方法包括:1.讲授法:通过讲解存储器的基本原理、不同类型的存储器及其特点,以及存储器的设计方法和步骤,传授给学生相关的知识。

2.讨论法:通过小组讨论,引导学生思考和探索存储器设计的难点和问题,培养他们的创新思维和解决问题的能力。

3.案例分析法:通过分析具体的存储器设计案例,让学生了解和掌握存储器设计的实际应用。

4.实验法:通过实验室的实践操作,让学生亲手设计和测试存储器电路,提高他们的实际操作能力和实践能力。

四、教学资源本课程的教学资源包括:1.教材:选用合适的教材,提供全面、系统的存储器设计知识。

2.参考书:提供相关的参考书籍,供学生深入学习和参考。

3.多媒体资料:制作课件、演示文稿等多媒体资料,生动形象地展示存储器的设计原理和过程。

4.实验设备:提供实验室设备和工具,供学生进行存储器电路的设计和测试。

五、教学评估本课程的评估方式包括:1.平时表现:通过课堂参与、提问、小组讨论等环节,评估学生的学习态度和积极性。

2.作业:布置相关的作业,评估学生的理解和应用能力,包括设计存储器电路的练习和报告。

sram课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解SRAM的基本概念,掌握其存储原理和特点。

2. 学会分析SRAM的读写操作过程,理解其与DRAM的区别。

3. 了解SRAM在计算机系统中的应用,认识到其在高性能存储需求中的重要性。

技能目标:1. 能够运用所学知识,解释SRAM的工作原理,并进行简单的性能分析。

2. 掌握查阅资料、分析数据的能力,以便对SRAM的技术指标进行对比和评估。

3. 能够结合实际应用场景,设计基于SRAM的存储解决方案。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对计算机硬件的兴趣,激发他们探索新技术、新领域的热情。

2. 培养学生的团队协作意识,使他们能够在小组讨论中积极发表见解,尊重他人意见。

3. 增强学生的环保意识,让他们认识到存储器件在生产、使用和回收过程中的环境影响。

课程性质:本课程为计算机硬件基础课程,以理论教学和实践操作相结合的方式进行。

学生特点:学生处于高年级阶段,已具备一定的计算机硬件知识基础,具有较强的自学能力和探索精神。

教学要求:注重理论与实践相结合,提高学生的动手操作能力;鼓励学生主动参与,培养独立思考和解决问题的能力;关注学生的情感态度,引导他们树立正确的价值观。

通过本课程的学习,使学生能够将所学知识应用于实际工作中,为未来计算机硬件领域的发展奠定基础。

二、教学内容1. 引入SRAM的基本概念,介绍存储器分类及SRAM在存储器体系中的地位。

- 教材章节:第三章 计算机存储器体系- 内容:存储器分类、SRAM的存储原理及特点。

2. 详细讲解SRAM的内部结构、工作原理及读写操作过程。

- 教材章节:第三章 计算机存储器体系;第四章 随机存取存储器- 内容:SRAM内部结构、读写操作、时序控制。

3. 对比分析SRAM与DRAM的性能差异,探讨其适用场景。

- 教材章节:第四章 随机存取存储器- 内容:SRAM与DRAM性能对比、优缺点分析。

4. 介绍SRAM在计算机系统中的应用,以实际案例分析其作用。

计组实验课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解计算机组成原理,掌握基本硬件组件的工作原理和相互关系。

2. 学生能掌握实验所涉及的关键技术,如电路设计、编程调试等,并了解其在计组实验中的应用。

3. 学生能运用所学的计算机组成原理和实验技能,分析实验现象,解释实验结果。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,独立完成计组实验的电路设计、编程调试等过程。

2. 学生能够通过实验操作,提高动手实践能力,培养问题解决和团队协作能力。

3. 学生能够运用实验报告、口头报告等形式,清晰、准确地表达实验过程和结果。

情感态度价值观目标:1. 学生对计算机组成原理产生兴趣,培养探究精神和创新意识。

2. 学生在实验过程中,养成严谨、细致的工作态度,提高自我管理和团队协作能力。

3. 学生通过实验课程,认识到计算机科学在现代社会中的重要作用,增强社会责任感和使命感。

课程性质分析:本课程为计算机组成原理实验课程,注重理论联系实际,强调学生动手实践能力的培养。

学生特点分析:学生为大学二年级计算机专业学生,具备一定的计算机基础知识和编程能力,具有较强的求知欲和动手欲望。

教学要求分析:课程要求教师以实验为主线,引导学生掌握计组原理,培养学生的实践能力和团队协作精神。

通过课程目标的分解,使学生在实验过程中达到预期的学习成果,为后续教学设计和评估提供依据。

二、教学内容本课程教学内容主要包括以下几部分:1. 计算机组成原理概述:介绍计算机硬件的基本组成、工作原理及其相互关系,使学生建立整体概念。

教学内容:CPU、存储器、输入输出设备、总线等硬件组件的原理与功能。

2. 实验原理与技术:讲解实验涉及的关键技术,如数字电路设计、编程调试等。

教学内容:数字电路设计基础、Verilog HDL语言、编程调试方法等。

3. 实验项目设计与实施:根据课程目标,设计具有实际意义的实验项目,引导学生动手实践。

教学内容:算术逻辑单元(ALU)设计、存储器设计、CPU设计等实验项目。

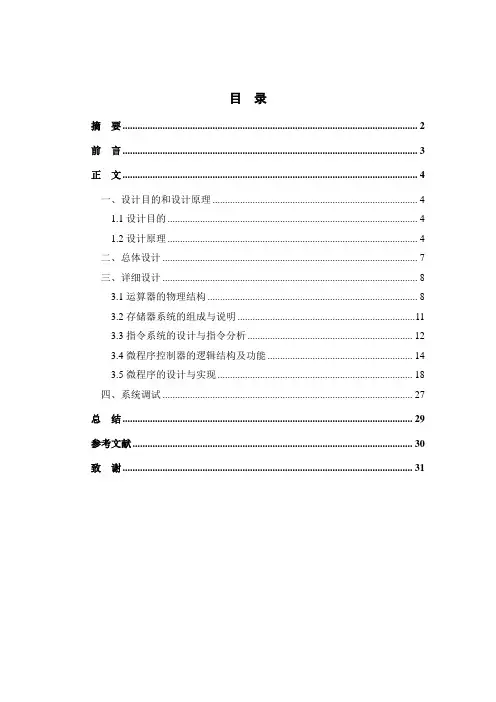

目录摘要 (2)前言 (3)正文 (4)一、设计目的和设计原理 (4)1.1设计目的 (4)1.2设计原理 (4)二、总体设计 (7)三、详细设计 (8)3.1运算器的物理结构 (8)3.2存储器系统的组成与说明 (11)3.3指令系统的设计与指令分析 (12)3.4微程序控制器的逻辑结构及功能 (14)3.5微程序的设计与实现 (18)四、系统调试 (27)总结 (29)参考文献 (30)致谢 (31)摘要根据设计任务书要求,本设计要实现完成一个简单计算机的设计,主要设计部分有运算器,存储器,控制器以及微指令的设计。

其中运算器由运算芯片和寄存器来完成,存储器由总线和寄存器构成,使用硬布线的方式实现控制器,从而完成设计要求。

:关键词:基本模型机的设计;运算器;存储器;控制器;前言计算机组成原理是计算机科学技术学科的一门核心专业基础课程。

从课程的地位来说,它在先导课程和后续课程之间起着承上启下的作用。

计算机组成原理讲授单处理机系统的组成和工作原理,课程教学具有知识面广,内容多,难度大,更新快等特点。

此次课程设计目的就是为了加深对计算机的时间和空间概念的理解, 增强对计算机硬件和计算机指令系统的更进一步了解。

计算机组成原理课程设计目的是为加深对计算机工作原理的理解以及计算机软硬件之间的交互关系。

不仅能加深对计算机的时间和空间的关系的理解,更能增加如何实现计算机软件对硬件操作,让计算机有条不紊的工作。

正文一、设计目的和设计原理1.1设计目的融会贯通计算机组成原理课程中各章的内容,通过知识的综合运用,加深对计算机系统各模块的工作原理及相互联系的认识,特别是对硬连线控制器的认识,建立清晰的整机概念。

对计算机的基本组成、部件的设计、部件间的连接、微程序控制器的设计、微指令和微程序的编制与调试等过程有更深的了解,加深对理论课程的理解。

在掌握部件单元电路实验的基础上,进一步将其组成系统地构造一台基本模型计算机。

存储器设计课程设计一、教学目标本课程的教学目标是让学生掌握存储器设计的基本原理和方法,包括存储器的分类、工作原理、性能评价和设计流程。

学生应能够理解并分析不同类型的存储器,如RAM、ROM、Cache等,并掌握存储器层次结构的设计和优化方法。

此外,学生还应具备一定的实验技能,能够进行存储器设计的仿真和测试。

通过本课程的学习,学生应能够将所学的知识和技能应用于实际的存储器设计项目中,提高解决实际问题的能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括存储器的基本概念、存储器层次结构、存储器设计方法和实验技能。

具体包括:1.存储器的基本概念:介绍存储器的定义、分类和性能指标,如容量、速度、功耗等。

2.存储器层次结构:讲解存储器层次结构的原理和设计方法,包括单级存储器、多级存储器和虚拟存储器。

3.存储器设计方法:详细介绍存储器的设计流程,包括存储单元设计、存储器阵列设计和读写电路设计。

4.实验技能:通过实际操作,使学生掌握存储器设计的仿真和测试方法,提高实验技能。

三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。

具体方法如下:1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握存储器设计的基本原理和方法。

2.讨论法:学生进行小组讨论,引导学生主动思考和探索存储器设计的问题。

3.案例分析法:通过分析实际案例,使学生了解存储器设计的应用场景和挑战。

4.实验法:让学生亲自动手进行存储器设计的仿真和测试,提高实验技能和实际问题解决能力。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,本课程将准备以下教学资源:1.教材:选用合适的教材,如《存储器设计》等,为学生提供系统的学习材料。

2.参考书:提供相关的参考书籍,如《计算机组成与设计》等,供学生深入学习和参考。

3.多媒体资料:制作课件、视频等多媒体资料,丰富学生的学习体验。

4.实验设备:准备存储器设计的实验设备,如FPGA开发板、仿真器等,为学生提供实际操作的机会。

二线制I2C CMOS 串行EEPROM 的FPGA设计姓名:钱大成学号:080230114院系:物理院电子系2011年1月1日一、课程设计摘要:(1)背景知识:A、基本介绍:二线制I2C CMOS 串行EEPROM AT24C02/4/8/16 是一种采用CMOS 工艺制成的串行可用电擦除可编程只读存储器。

B、I2C (Inter Integrated Circuit)总线特征介绍:I2C 双向二线制串行总线协议定义如下:只有在总线处于“非忙”状态时,数据传输才能被初始化。

在数据传输期间,只要时钟线为高电平,数据线都必须保持稳定,否则数据线上的任何变化都被当作“启动”或“停止”信号。

图1 是被定义的总线状态。

①总线非忙状态(A 段)数据线SDA 和时钟线 SCL 都保持高电平。

②启动数据传输(B 段)当时钟线(SCL)为高电平状态时,数据线(SDA)由高电平变为低电平的下降沿被认为是“启动”信号。

只有出现“启动”信号后,其它的命令才有效。

③停止数据传输(C 段)当时钟线(SCL)为高电平状态时,数据线(SDA)由低电平变为高电平的上升沿被认为是“停止”信号。

随着“停在”信号出现,所有的外部操作都结束。

④数据有效(D 段)在出现“启动”信号以后,在时钟线(SCL)为高电平状态时数据线是稳定的,这时数据线的状态就要传送的数据。

数据线(SDA)上的数据的改变必须在时钟线为低电平期间完成,每位数据占用一个时钟脉冲。

每个数传输都是由“启动”信号开始,结束于“停止”信号。

⑤应答信号每个正在接收数据的EEPROM 在接到一个字节的数据后,通常需要发出一个应答信号。

而每个正在发送数据的EEPROM 在发出一个字节的数据后,通常需要接收一个应答信号。

EEPROM 读写控制器必须产生一个与这个应答位相联系的额外的时钟脉冲。

在EEPROM 的读操作中,EEPROM 读写控制器对EEPROM 完成的最后一个字节不产生应答位,但是应该给EEPROM 一个结束信号。

存储器实验报告HUNAN UNIVERSITY计组实验实验报告学生姓名学生学号专业班级指导老师日期存储器实验报告一. 实验目的:利用Quartus软件,利用VHDL代码和LPM定制设计一个存储器电路,实现存储器的存储和读写功能。

二. 实验原理:利用总线作为信息传输的公共通道,通过总线使得系统内部的数据开关、地址计数器PC地址寄存器AR以及RAM莫块之间的信息可以进行传输、共享和读写存储等功能。

三. 实验内容:根据实验原理图,构造一个静态存储器,容量为256X8位的存储器,实现数据读写和存储功能,其中RAM模块可以使用VHDL语言编写,也可以使用LPM定制,设计完成后需要记录实验数据并完成仿真。

三. 实验电路图和仿真图:1. 实验原理图:时序仿真设置:基本参数设置说明:EndTime :2us Gridsize :100ns 。

信号设置说明:clk_cdu 为输入的时钟信号,设置周期为100ns, 占空比为50%;sw|pc_bus 由sw_bus和pc_bus两个信号组成,分别为总线和地址计数器PC的数据控制输入的信号,低电平有效,二进制,所以初始值为:11。

m|w|r 由m w、r三个信号组成,输入信号,分别为选择信号,数据写入信号,数据读取信号,二进制,高电平有效,初始值为:100。

ldar 为地址寄存器AR的数据载入信号,十六进制,高电平有效;所以初始值为低电平;pc_clr|ld|e n 分别为地址计数器PC的清零、装载和计数使能信号,低电平有效,二进制,当输入为0xx时为清零状态,输入为100时为保持状态,输入为101时为置数状态, 输入为111时为计数状态;inputd 为数据的输入端信号,十六进制,,范围为inputd[7]〜inputd[0] ;d为数据输出的中间信号,双向信号,十六进制;范围为d[7]~d[0]; d〜result:d[7]〜result〜d[0]〜result, 最终的数据输出信号,十六进制;pcout :pcout[7]~pcout[0], 地址计数器PC的输出结果,十六进制;arout : arout[7]〜arout[0], 地址寄存器AR的输出结果,十六进制;2. 波形仿真图:仿真波形说明:1 •为初始状态,输入值为00H,选择芯片(m=1),同时使PC保持当前值(pc_clr=1 ),其它信号设置为无效;2 .置数法产生地址,0111总线(sw_bus =0 ) FC置数状态,(pc_clr=1,pc_ld =0,pc_en =1 ),可以看到此时总线上的数据显示为 1 ; 3 PC保持:由置数态(sw_bus=0,pc_clr =1,pc_ld=0,pc_en =1 ) 保持态 (pc_clr=1,pc_ld=0,pc_en =0 ),总线上及PC上的数据保持为01H。

目录1 设计要求 (2)2 设计目的 (2)3 器件EEPROM的介绍 (2)3.1 EEPROM简介 (2)3.2 EEPROM24XX系列功能概述 (3)4 IIC协议的介绍 (3)4.1 IIC协议总线特征 (3)4.2 IIC协议工作原理 (3)4.3 IIC协议总线基本状态 (3)4.4 寻址约定 (5)5 EEPROM读写功能实现 (5)5.1写操作 (5)5.1.1 字节写操作 (6)5.1.2 页写入操作 (6)5.2 确认查询 (7)5.3 读操作 (7)5.3.1 当前地址的读操作 (8)5.3.2 随机读操作 (8)5.3.3 连续读操作 (9)6 具体设计过程 (10)6.1 程序流程设计 (10)6.2执行结果 (13)6.3 系统组成模块结构及功能 (15)6.3.1 函数定义 (15)6.3.2 主函数设计 (17)6.3.3 源程序 (19)7 设计心得体会 (27)8 参考文献 (28)IIC总线式EEPROM存储器应用设计1 设计要求利用51单片机和IIC总线式EEPROM芯片24C02进行存储器设计。

按下KEYWRITE1键,向24C02存储器写入数据1和2;按下KEYWRITE2键,向24C02存储器写入数据3和4;按下KEYREAD键,从24C02存储器读出刚写入的数据数据;写入数据显示在左两位,读出数据显示在右两位。

如图1.1所示。

图1.1 系统仿真运行图2 设计目的通过设计,了解IIC协议的基本原理,并对EEPROM读写功能的实现有个系统的概念,对其实现过程比较清楚。

同时,在设计中,巩固我们所学的理论知识。

3 器件EEPROM的介绍3.1 EEPROM简介EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory),电可擦可编程只读存储器--一种掉电后数据不丢失的存储芯片。

EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程。

存储器的课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解存储器的基本概念,掌握存储器的种类、工作原理及其在计算机系统中的作用;2. 学会使用不同的存储单位进行数据存储,并能进行相应的换算;3. 掌握存储器层次结构,了解不同层次存储器的性能特点。

技能目标:1. 培养学生运用存储器知识解决实际问题的能力,例如进行数据存储和读取操作;2. 提高学生分析存储器性能、选择合适存储器的能力;3. 培养学生通过查阅资料、合作学习等方式获取存储器相关知识的技能。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对计算机存储器技术的兴趣和热情,激发他们探索计算机科学的欲望;2. 培养学生良好的团队合作意识,学会在团队中分享知识、互相学习;3. 增强学生的信息素养,使他们认识到存储器在信息技术发展中的重要性。

课程性质:本课程属于计算机科学领域,以理论教学和实践操作相结合的方式进行。

学生特点:学生处于高年级阶段,已具备一定的计算机基础知识,对存储器有一定了解,但尚未深入学习。

教学要求:结合学生特点和课程性质,注重理论与实践相结合,通过实例分析、课堂讨论等形式,引导学生深入理解存储器相关知识,培养其解决问题的能力。

在教学过程中,关注学生的情感态度价值观培养,提高他们的综合素质。

将课程目标分解为具体的学习成果,便于后续教学设计和评估。

二、教学内容1. 存储器概述:介绍存储器的定义、分类、作用及其发展历程,对应教材第一章内容;- 内存储器与外存储器;- 存储器的主要性能指标。

2. 存储器的工作原理:讲解存储器的工作原理,包括存储单元、存储器芯片等,对应教材第二章内容;- 存储单元的构成与工作原理;- 存储器芯片的结构与功能。

3. 存储器层次结构:阐述存储器层次结构的概念,介绍各级存储器的特点,对应教材第三章内容;- Cache存储器;- 主存储器;- 辅助存储器。

4. 存储器容量与地址编码:讲解存储器容量的计算方法,地址编码的表示方式,对应教材第四章内容;- 存储器容量的计算;- 地址编码的表示与转换。

存储器设计课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解存储器的基本概念,掌握存储器的层次结构及其工作原理。

2. 学生能够描述不同类型的存储器(如RAM、ROM、硬盘等)的特点及应用场景。

3. 学生能够掌握存储器的设计方法,包括存储器单元、地址译码器和数据总线的连接方式。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,设计简单的存储器电路,并分析其性能。

2. 学生能够使用相关软件工具进行存储器的设计和仿真,提高实践操作能力。

3. 学生能够通过团队合作,解决存储器设计过程中遇到的问题,培养沟通与协作能力。

情感态度价值观目标:1. 学生能够认识到存储器在计算机系统中的重要作用,增强对硬件知识的兴趣和求知欲。

2. 学生在学习过程中,培养勇于尝试、善于思考、积极探索的良好学习习惯。

3. 学生能够认识到科技发展对生活的影响,激发创新意识,树立社会责任感。

分析课程性质、学生特点和教学要求:1. 课程性质:本课程为计算机硬件原理与应用的实践课程,要求学生具备一定的电子电路基础知识。

2. 学生特点:学生处于高年级,已具备一定的专业知识,具有较强的自学能力和动手实践能力。

3. 教学要求:注重理论与实践相结合,以学生为主体,引导他们主动探究、合作学习,提高解决问题的能力。

二、教学内容1. 存储器概述:介绍存储器的基本概念、作用、分类及其在计算机系统中的地位。

- 教材章节:第3章“存储器系统”- 内容列举:存储器的层次结构、各类存储器的特点及性能指标。

2. 存储器工作原理:讲解RAM、ROM、硬盘等存储器的工作原理及性能差异。

- 教材章节:第3章“存储器系统”- 内容列举:静态存储器、动态存储器、只读存储器、闪存、硬盘等的工作原理及性能。

3. 存储器设计方法:阐述存储器单元、地址译码器和数据总线的连接方式,以及设计存储器的基本步骤。

- 教材章节:第4章“存储器设计”- 内容列举:存储器单元设计、地址译码器设计、数据总线设计、存储器容量扩展。

目录1 需求分析 (1)1.1课程设计目的 (1)1.2课程设计内容及要求 (1)1.3TDN-CM++计算机组成原理实验教学系统特点 (2)1.4微指令格式分析 (2)1.5指令译码电路分析 (5)1.6寄存器译码电路分析 (6)1.7时序分析 (7)2 总体设计 (9)2.1数据格式和机器指令描述 (9)2.2机器指令设计 (11)3 详细设计 (16)3.1控制台微程序流程的详细设计 (16)3.2运行微程序流程的详细设计 (19)4 实现阶段 (31)4.1所用模型机数据通路图及引脚接线图 (31)4.2 测试程序及结果 (33)心得体会 (35)参考资料 (36)1 需求分析1.1 课程设计目的本课程设计是计算机科学与技术专业重要的实践性教学环节之一,是在学生学习完《计算机组成原理》课程后进行的一次全面的综合设计。

目的是通过一个完整的8位指令系统结构(ISA)的设计和实现,加深对计算机组成原理课程内容的理解,建立起整机系统的概念,掌握计算机设计的基本方法,培养学生科学的工作作风和分析、解决实际问题的工作能力。

1.2 课程设计内容及要求基于TDN-CM++计算机组成原理实验教学系统,设计和实现一个8位指令系统结构(ISA),通过调试和运行,使设计的计算机系统能够完成指定的功能。

设计过程中要求考虑到以下各方面的问题:(1)指令系统风格(寄存器-寄存器,寄存器-存储器,存储器-存储器);(2)数据类型(无符号数,有符号数,整型,浮点型);(3)存储器划分(指令,数据);(4)寻址方式(立即数寻址,寄存器寻址,直接寻址等);(5)指令格式(单字节,双字节,多字节);(6)指令功能类别(算术/逻辑运算,存储器访问,寄存器操作,程序流控制,输入/输出)。

要求学生综合运用计算机组成原理、数字逻辑和汇编语言等相关课程的知识,理解和熟悉计算机系统的组成原理,掌握计算机主要功能部件的工作原理和设计方法,掌握指令系统结构设计的一般方法,掌握并运用微程序设计(Microprogramming)思想,在设计过程中能够发现、分析和解决各种问题,自行设计自己的指令系统结构(ISA)。

计算机组成原理实验

实验五存储器设计

专业班级计算机科学与技术

学号0936008 姓名冯帆

学号0936036 姓名张琪

实验地点理工楼901

实验五存储器设计

一、实验目的

1、掌握RAM 和ROM 的Verilog 语言描述方法;

2、学习用宏模块的方法定制RAM 和ROM 。

二、实验内容

1、设计并实现一个8*8 的单端口的RAM ;

2、设计并实现一个128*16的ROM ;

3、设计并实现一个双端口的128*16的RAM 。

4、设计并实现正弦信号发生器,参考“正弦信号发生器实验指南”。

三、实验仪器及设备

PC 机+ Quartus Ⅱ0 + DE2-70

四、实验步骤

打开Quartus 软件,新建工程。

2.分析单端口,双端口,ROM,RAM 的含义。

3.Verilog 程序如下,并简单注释。

①

module SingleRamTest(read_data, read_address, write_data,

write_address, memwrite, clock, reset);

output [7:0] read_data; //数据的输出

input [2:0] read_address; //读数据地址的输入

input [7:0] write_data; //写数据地址的输入

input [2:0] write_address; //写数据地址的输入

input memwrite; //若该信号为1,进行写操作,反之,写操作input clock;

input reset; //复位和时钟信号

reg [7:0] read_data, mem0,

mem1,mem2,mem3,mem4,mem5,mem6,mem7; //设置存储器存储单元

always @(read_address or mem0 or mem1 or mem2 or mem3 or mem4 or mem5 or mem6 or mem7) //若上述信号有一个发生变化,则启动该模块begin

case(read_address) //读地址确定唯一的存储单元并将数据存储到readdata 中

3"b 000: read_data=mem0;

3"b 001: read_data=mem1;

3"b 010: read_data=mem2;

3"b 011: read_data=mem3;

3"b 100: read_data=mem4;

3"b 101: read_data=mem5;

3"b 110: read_data=mem6;

3"b 111: read_data=mem7;

default: read_data=8"h FF;

endcase

end

always @(posedge clock or posedge reset) //在时钟或者复位信号的控制下begin

if (reset) //如果复位,则所有存储单元都设置为初始化值begin

mem0=8"h 55;

mem1=8"h 55;

mem2=8"h 55;

mem3=8"h 55;

mem4=8"h 55;

mem5=8"h 55;

mem6=8"h 55;。