标准工时统评比系数统计表

- 格式:xls

- 大小:42.50 KB

- 文档页数:1

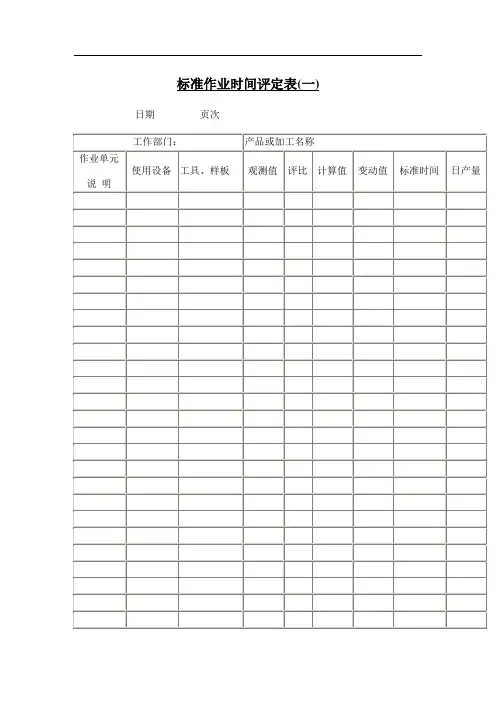

标准作业时间评定表(一) 日期页次审核员分析员考核制度一、总则第一条为加强和提升员工绩效和本公司绩效,提高劳动生产率,增强企业活力,调动员工的工作积极性,制定此考核制度。

第二条绩效考核针对员工的工作表现。

第三条本制度适用于公司内所有员工,包括试用期内的员工和临时工。

二、考核方法第四条对部门经理以上人员的考核,采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法,每半年考核一次,并以次为基础给出年度综合评判。

具体见表。

第五条对外地办事处经理和一般管理人员的考核,采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法,每个季度考核一次,并以次为基础给出年度综合评判,具体见表。

第六条自我述职报告和上级考核在薪资待遇方面有如下体现:年度综合评判为"A"者,在下一年将得到10%工资(不包括工龄工资)的增长;年度综合评判为"B"者,在下一年将得到5%工资(不包括工龄工资)的增长;年度综合评判为"C"者,其薪资待遇保持不变;综合评判两个为"D"者,行政及人事部将视情况给予其警告、降级使用或辞退。

第七条对操作层面员工的考核,采取月度工作表现考核的方法。

具体见表。

1. 月度业绩考核为A者,本月工资增加3%;2. 月度业绩考核为B者,本月工资保持不变;3. 月度业绩考核为C者,本月工资减少5%;4. 月度业绩考核为D者,本月工资减少12%;5. 月度业绩考核为12个A者,即全年的月度考核都为A,其下一年工资(工龄工资不在其内)增加5%;6. 月度业绩考核为10个A,2个B者,其下一年工资(工龄工资不在其内)增加2%;7. 月度业绩考核有6个D者,公司将辞退该员工。

第八条操作层面员工的年度综合考核以其月度考核为基础,由直接上级给出综合判断。

综合判断的结果将与该员工的年底奖金挂钩。

具体情况如下:1. 月度业绩考核结果相应的分值A:0.5;B:0.0;C:-0.3;D:-0.5。

车间工时统计表

车间工时统计表是一种用于记录员工在车间内工作时间的表格。

这种表格通常用于计算员工的工资、评估生产效率以及优化工作流程。

以下是一个简单的车间工时统计表模板,您可以根据需要进行修改和扩展。

说明:

"日期"列用于记录员工在车间工作的日期。

"员工姓名"列用于记录参与工作的员工姓名。

"工时(小时)"列用于记录员工当天在车间内工作的小时数。

"工种"列用于记录员工的工种或职位,例如钳工、焊工、操作员等。

"工作内容"列用于简要描述员工当天的工作内容或任务。

如何使用车间工时统计表:

每天结束时,由员工或车间负责人填写当天的工时统计表。

在"日期"列中填入当天的日期。

在"员工姓名"列中填入参与工作的员工姓名。

在"工时(小时)"列中填入员工当天在车间内工作的小时数。

在"工种"列中填入员工的工种或职位。

在"工作内容"列中简要描述员工当天的工作内容或任务。

通过填写车间工时统计表,您可以轻松地了解员工在车间内的工作时间、工作内容和工种,从而为您的生产管理和优化提供数据支持。

您可以根据需要对表格进行扩展,例如添加更多列以记录员工的工资、加班情况等。

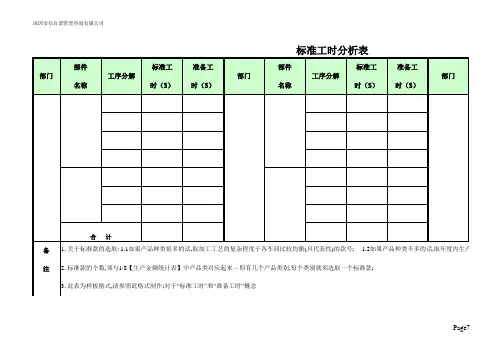

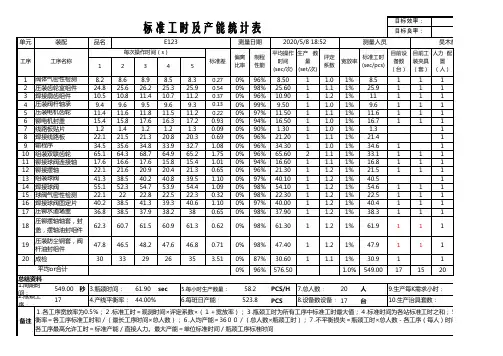

标准工时及产能测算表

表格编号:XX/QR-SC-014A 说明:本文档主要用于测算某一生产线各工序的标准工时以及标准产能,同时可以用来进行生产线工序平衡分析。

本表格对标准工时、瓶颈工时、产线平衡率、人均产能等关键数据的计算方式进行了详细说明,且在表格中以自动函数形式呈现。

(表格中内含自动计算公式,只需录入部分基本数据即可。

)

3.标准工时=实测时间(即表格中平均工时)×评比系数×(1+宽放率) 4.总标准工时=各工序标准工时之和;

5.瓶颈工时=所有工序中标准工时最大值(工位平衡时间最大值); 6.产线平衡率=总标准工时/(瓶颈工时×直接人力总数);

7.不平衡损失=瓶颈工时×直接人力总数-总标准工时; 8.损失率=(1-产线平衡率)*100%

9. 生产线每小时产能(最大产能)=3600/瓶颈工时; 10.每小时人均产能=3600/(瓶颈工时×直接人力总数)。

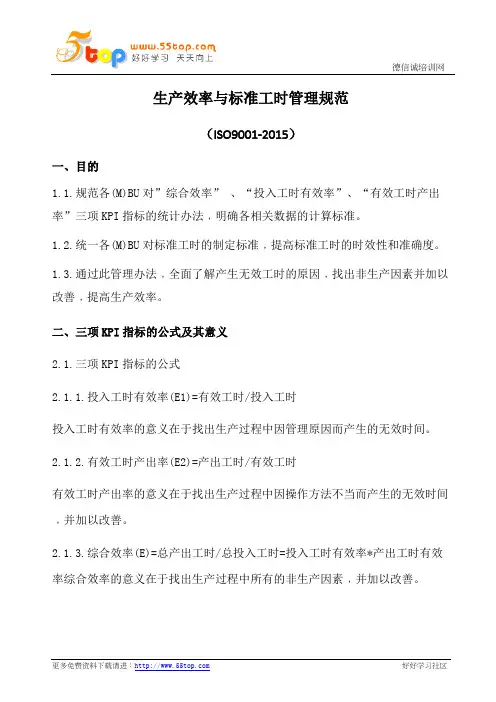

生产效率与标准工时管理规范(ISO9001-2015)一、目的1.1.规范各(M)BU对”综合效率” 、“投入工时有效率”、“有效工时产出率”三项KPI指标的统计办法﹐明确各相关数据的计算标准。

1.2.统一各(M)BU对标准工时的制定标准﹐提高标准工时的时效性和准确度。

1.3.通过此管理办法﹐全面了解产生无效工时的原因﹐找出非生产因素并加以改善﹐提高生产效率。

二、三项KPI指标的公式及其意义2.1.三项KPI指标的公式2.1.1.投入工时有效率(E1)=有效工时/投入工时投入工时有效率的意义在于找出生产过程中因管理原因而产生的无效时间。

2.1.2.有效工时产出率(E2)=产出工时/有效工时有效工时产出率的意义在于找出生产过程中因操作方法不当而产生的无效时间﹐并加以改善。

2.1.3.综合效率(E)=总产出工时/总投入工时=投入工时有效率*产出工时有效率综合效率的意义在于找出生产过程中所有的非生产因素﹐并加以改善。

※由上可以看出﹐一般情况下﹐此三项KPI 指标的计算值都<100%﹔反之﹐则可能是参与计算的各项数据数据统计有误﹐需要重新修订。

2.2.相关参数的定义 2.2.1.投入工时投入工时﹕投入工时指的是员工的支薪工时﹐包括正常上班时间和加班时间两部分﹐也就是从人资系统导出的员工实际刷卡工时。

投入工时=正常班工时+加班工时 2.2.2.有效工时有效工时=投入工时-损失工时 2.2.3. 损失工时损失工时﹕损失工时包括换线、待料﹑来料不良﹑机故﹑试样、重工、等损失的时间。

※在标准工时的制定中﹐计入到宽放时间的不计入在损失时间里面。

a--指完全依照设计数据,以最佳制造方法所能制出该产品所需的最小时间值。

b--因私事宽放﹑疲劳宽放﹑延迟宽放﹑政策宽放的时间。

c--因产品生产过程中操作方法不当所发生的无效时间。

d--因产品生产过程中管理原因而发生的无效时间。

2.2.4.产出工时产出工时=产出数量*标准工时2.2.5.产出数量产出数量﹕产出数量指的是在生产过程中产出的合格产品的数量,可以是从SAP或SFC系统中下载的数据﹐也可以是在仓库的入库记录表中查得的数据。

标准工时作业规范(ISO9001-2015)1.目的规范标准工时作业流程,为人力设备需求评估、产能估算、生产计划、费用率及成本析等相关工作提供可靠之工时数据。

2.范围适用标准工时管理作业3.名词解释3.1.标准工时(S/T):具有平均熟练程度的操作者,在标准作业条件和环境下,以正常的作业速度和标准的程序方法,完成某一项作业所需要的总时间。

其计算公式为:『标准工时=实测作业时间×评比系数×(1+宽放率)=正常作业时间×(1+宽放率)』3.1.1平均熟练程度的操作者:经培训认可合格,在某工种有5个月以上的工作实践经验者,可视为该工种之平均熟练程度的操作者。

3.1.2标准作业条件和环境:即工作区域之设备、工装夹具、物料、微气候等处于安全合适的条件下。

3.1.3正常的作业速度和标准的程序方法:在不至于引起过度的精神或身体的疲劳的速度下,以规定的操作步骤、操作方法进行作业。

3.1.4实测作业时间:即观测者测得的作业人员在标准条件实际作业所需时间。

3.1.5正常作业时间:合格工人按规定的作业规范进行工作所需要的时间。

『正常作业时间=实测作业时间×评比系数』3.1.6工作评比:即把操作者的实际绩效与标准绩效进行比较,亦随之将实测作业时间调整为正常作业时间之方法。

3.1.6.1.评比系数:由于操作者的作业速度存在个体差异,需要在实测作业时间的基础上加入的修正系数。

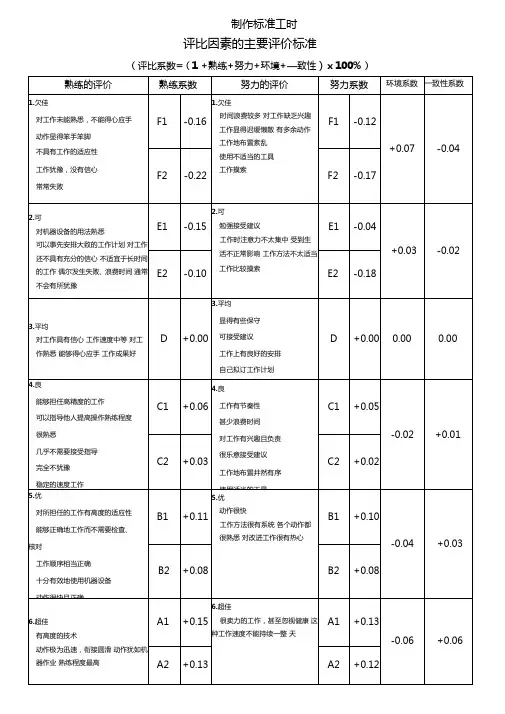

3.1.6.2.平准化法(Leveling):又称西屋法(Westinghousesystem)﹐为美国西屋电气公司所首创﹐是时间研究中应用最为广泛的一种评比方法。

它将熟练﹑努力﹑工作环境﹑一致性四者作为衡量工作的主要评比因素﹐每个评比因素再分为超佳(或理想)﹑优﹑良﹑平均﹑可﹑欠佳六个高低程度的等级。

3.1.7宽放率(%):指操作者因为生理因素、操作方法、客观条件等因素造成的时间延误比率,在正常时间基础上加入的修正系数,通常以工作抽样法获取基础数据来确定。

文件更改历史目的规范标准工时管理,相关操作标准化制度化.使相关人员对操作加深了解,更好的开展工作.适用于广东品胜电子股分有限公司和四川品胜电子有限公司所有产品标准工时的管理.名词解释标准工时: 合格的作业人员(具有正常的体力和智力,在劳动技术方面受过良好的训练,并具有一定熟练度的工人)在标准的作业方法和条件下,以正常的作业速度完成某一工作所需的时间﹔其计算公式为:标准工时=实际作业时间×(1+评比系数)×(1+宽放率)=正常作业时间×(1+宽放率)宽放率(%): 指为剔除操作者因生理限制、操作方法、客观条件等造成的时间延误影响, 给正常作业时间加入的修正系数,通常以工作抽样法获取基础数据来确定;其计算公式为:宽放率= 宽放时间/净工作时间*100%评比系数:是校正正常作业速度差异的系数。

其计算公式为:评比系数= 实际速度评定值/正常速度评定值影像分析:通过作业录像进行分析,可以精确地对作业时间及动作要素,进行测定及研究分析;MOD法:根据人体动作的部位、动作的距离和工作的重量,预测操作所需标准时间的方法;生产线平衡:工序流动间负荷之差距最小﹐流动顺畅﹐减少因时间差所造成的等待或滞留现象;生产线平衡率计算公式为:生产线平衡率=(各工序时间总和/(生产节拍*投入人数))*100%生产节拍:通常把一个流程中生产节拍最慢的环节叫做“瓶颈“(Bottleneck),其工位的标准工时就称之为生产节拍。

CT:是Cycle time的缩写,即生产周期,两个相同工序之间的时间间隔;SMT: 电子电路表面组装技术(Surface Mount Technology, SMT),称为表面贴装或表面安装技术生产部:包括生产一部、生产二部、注塑部部门职责IE部/生产工程部:负责所有产品标准工时的管理、制定和复核;监察审计部:负责参与处理生产线的标准工时问题的申诉评估;生产部:严格按照IE部/生产工程部提供的标准工时作业.运作程序标准工时制定的手法5.1.1 使用影象分析和MOD法时,其分析的重点在操作动作分析,可只取一个正常的生产周期;5.1.2 使用秒表法测量,作业时间一致性较好的普通工位最少测量5次连续作业的产品;除此情形外,应延伸作业测量的次数.间按照试模报告及生产成型周期CT来评估产能;丝印按照丝印次数标准评估产能;SMT按照零件点数评估产能;插件按照零件个数评估产能;执锡按照动作分析评估产能(焊接部分按照焊接零件脚数评估);装配、包装按照动作分析评估产能);5.1.4 不论采取何种方法制定标准工时,其必须的辅助动作时间(延伸时间)必须计算在内;标准工时的宽放率5.2.1 根据宽放评价标准,注塑、丝印、插件宽放率为5%;执锡宽放率为7%;装配宽放率为8%;包装宽放率为%.(各制程段宽放标准参考宽放率及评价标准表)5.2.2 单元拉作业不考量换线工时损失、异常工时损失、员工熟练度不足等损失;5.2.3 机械作业不考量换型、调机、配料、异常等工时损失,其维护保养工作应与生产安排错开;标准工时的复核5.3.1 新产品的标准工时在试产完成后应根据实际作业情况予以复核;5.3.2 旧产品应针对实际生产情况,最少每个月复核一次,并修改标准产能及标准工时.5.3.3 当产品实际产能变化较大时(大于或小于20%),IE工程师应提前主动予以复核并改善。