中国社会转型期时代特征

- 格式:ppt

- 大小:176.00 KB

- 文档页数:16

当前我国进入急剧社会转型时期,作为社会心理体系中较感性、经常变化从而能对现实社会做出更及时(jíshí)和动态反映的社会心态,呈现出由这个时期特定社会状况和环境条件所形成的一些鲜明特征。

尤其重要的是,这个时期社会心态中也存在着一些值得高度关注的突出问题,这一切体现了研究社会心态对于了解社会改革与发展的即时效应,对于调整和完善有关社会政策所具有的独特作用。

而从另一种角度看,对于促进社会心态的良性发展而言,必须从制度安排、工作机制和文化建设等多个层面来优化其环境因素。

当前(dāngqián)社会心态存在的主要问题不同阶层或群体的社会心态呈现一定分化状态改革所带来的一个实质性变化就是不同社会阶层或群体的利益格局出现分化状态,由此必然引起不同社会阶层或群体的社会心态呈现出一定程度的分化状态和差异性。

2004年零点调查公司对我国居民的调查结果表明,公众对于我国社会发展总体走向持积极评价态度。

而就对社会发展走向持不同看法的人群进行的分析表明,收入水平、文化程度和年龄段都是影响他们对当前社会发展走向做出具体评价的重要因素。

对社会发展走向持认同态度的主要是中等以上收入、大专以上文化程度的中青年群体,而对社会发展走向持怀疑态度的主要是中低收入、高中及以下文化程度、年龄偏大的弱势社会群体。

调查结果还表明,在最受关注的社会问题中,下岗 /就业是不同群体都最为关注的。

社会心态中存在某些矛盾性与困惑感社会转型时期社会心态上的突出特征之一就是矛盾性。

例如,虽然在观念层面,人们对金钱表现出了现代人应有的健康态度。

但在现实生活中,随着市场化进程的日益深入,经济收入成为社会地位的重要指标之一,更重要的是,在我们所处的现代化起飞阶段,人们的需求增长速度常常超过了收入增长速度,因此,“金钱焦虑又会表现为一种很实际的心态。

可以说,这是观念与心态之间矛盾性的表现。

又例如,随着我国从温饱阶段迈向小康阶段,在择业标准(biāozhǔn)上,人们最关注的是开发自身潜能、实现自我价值,职业能否为自己提供长远发展前景常常成为择业的首选标准。

中国近代的经济发展和社会转型有哪些特点中国近代的经济发展和社会转型具有以下几个特点:一、中国近代的经济发展呈现出龙虎起舞的局面。

在近代,中国的经济开始逐渐与世界经济接轨,出现了洋务运动、中兴工商局等一系列以引进外国技术和设备为主要特征的经济改革运动。

同时,传统的农业经济依旧占据主导地位,农民仍然是中国社会的主要经济主体。

这种龙虎起舞的局面在整个近代的中国社会中非常显著。

二、中国近代经济发展的另一个特点是西方列强对中国经济的控制和剥削。

随着列强以不平等条约的形式进入中国市场,中国的自主经济发展受到了严重的制约。

列强通过强制性的条约和贸易不平衡等方式,将中国变成了一个半殖民地、半封建社会,对中国经济进行了大规模的剥削和掠夺。

三、中国近代经济发展的特点之一是社会结构的变化。

由于现代产业的兴起和经济形态的变化,城市化和工业化进程推动了社会结构的调整和变迁。

近代中国社会开始出现新兴的城市资产阶级,农村劳动力大量外流,农村社会结构也发生了巨大的变化。

四、中国近代经济发展的特点还包括科技进步的推动。

西方列强带入的新技术和现代工业体系的建立,极大地推动了中国的科技进步和经济发展。

近代中国经历了一系列科技革命,如铁路、电信、煤矿、纺织等行业的快速发展,为中国的现代化开创了新时代。

五、中国近代经济发展和社会转型的另一个特点是思想观念的改变。

由于经济的变革和社会的转型,中国社会开始兴起思想解放、启蒙思潮。

近代的一系列新思潮和新观念对中国社会的演进起到了非常重要的作用,如维新思想、思想启蒙运动等都对中国近代的社会转型产生了重要影响。

综上所述,中国近代的经济发展和社会转型具有多个特点,包括龙虎起舞的经济形态、西方列强的控制和剥削、社会结构的变化、科技进步的推动以及思想观念的改变等。

这些特点相互交织,共同塑造了中国近代的经济发展和社会转型过程,也对中国的现代化进程产生了深远的影响。

中国社会性质的两次转型与中国历史的三个阶段根据中国社会性质的变迁为依据,可以把中国历史划分为三个阶段,第一个阶段在时间上从古史的传说时代到秦皇汉武时期,这个时期的重大变化是中国大地上农业生产方式逐渐普及和中央集权制政府建设的完成。

第二个时期是秦汉至晚清,这个时期中国处在中央集权制政府弱控制之下的乡村社会,突出的人际关系要素是血缘关系和邻里关系,就是由法家建立的儒家社会,与欧洲的封建制时期形成明显的区别。

第三个时期是1840年至现在,这是中国被动进入全球竞争和国际分工的时代,中国作为后发国家进行工业化努力的过程还在继续,工业化和城市化进程正卷入越来越多的人口,即便是农民和农业也已经日益卷入社会生产流通的总过程。

或者说,划分中国三个历史时期并作为两次社会性质转型的决定性事件是:“中央集权制政府”的建立和“现代化”进程的展开。

一、中央集权制政府的建立是社会完成第一次转型的依据和标志在中国大地上,今天已经发现的新石器时代人类居住遗址超过7000处,早先相对分散的人群,在漫长的历史进程中间,最后都逐步选择了农业生产方式和生活方式,接受了后来被人们称为中华文化那个思想格局,并在小区域逐步实现政治整合的基础上,经过春秋战国时期的动荡时代,最终完成了整个民族的政治整合,建立起中央集权制政府。

这是中国社会的第一次转型,转型的三大要点是:经济上是以农业生产技术普及为主导的“第一次全球化”过程,政治上的关键和标志事件是稳定的中央集权制国家机器的建立和强化,思想与文化上成长了统一的汉字和中华文化。

加速实现转型的时代是春秋战国时期,秦始皇完成了中央集权制政府的建设,最后是在汉武帝手上得到巩固和完善的。

与欧洲国家的历史演进过程相区别,近代西方国家的中央集权制政府建设,是与资本力量的兴起和对外扩张过程和工业革命同时发生的,因此马克思才有可能在这样的典型的欧洲经验基础上,把资本作为主导一切的积极因素来对待,把政治权力建设和技术革命成就都化约为资本主导的结果,没有这个共时性,马克思这样的叙述就不会产生。

中国历史各个时期的时代特征一、先秦时期:古代中华文明的起源和奠基时期:先秦时期((前2070年—前221年))㈠夏商周时期(公元前2070年—公元前771年)1、政治上:奴隶社会的形成、发展、鼎盛,夏朝实行王位世袭制;西周确立分封制、奴隶社会强盛。

,以血缘关系为纽带形成国家政治机构、神权与王权相结合、最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

2、文化上:以甲骨文和青铜器制造为代表的商文化在古代世界占有特殊的地位;最早文字商代甲骨文是比较成熟的文字、周朝金文。

㈡、春秋战国时期:(公元前770~前221年)奴隶社会向封建社会过渡【总特征】1.政治:诸侯争霸,实现局部统一;分封制逐渐瓦解,封建制度逐步建立。

2.经济:铁器牛耕的使用,生产力提高;井田制逐步瓦解,封建土地所有制逐步建立。

3.民族:经济文化交流和频繁的战争,各民族逐步融合。

4.文化:思想流派纷呈,百家争鸣局面;文学艺术,百花竞艳。

【具体史实】1.政治:由奴隶社会向封建社会转型的社会大变革时期:周天子势力衰微,诸侯割据争霸,分封制破坏;诸侯各国纷纷变法,商鞅变法建立县制,确立封建土地私有制,封建专制主义中央集权制度初步形成。

2.经济:农业:铁器和牛耕的使用和推广,生产力得到显著的发展,封建经济形成和初步发展;男耕女织的农耕经济(小农经济)是中国古代经济的典型特点。

商鞅变法确立重农抑商政策,奖耕织。

3、文化:(1)思想百家争鸣,以儒、墨、道、法为代表诸子百家共同构造了中华民族传统文化的基础;法家思想符合社会发展需要,成为各国变法改革的思想理论武器;(2)教育打破学在官府局面,私学兴起,学在民间;二、秦汉时期:(公元前221~220年)封建社会的统一和初步发展的时期(古代中华文明的形成和发展时期)【总特征】:政治:国家统一,封建社会形成和初步发展;专制主义中央集权制度的建立和巩固,奠定中国古代政治制度的基础;同西域各族发生密切交流。

(丝绸之路的开通)经济:封建经济初步恢复和发展;中外的经济交往频繁;思想:思想专制,服务政治;儒学思想成为封建正统思想;科技文化在世界长期领先的基础;科技文化得到很大发展;【具体史实】1、政治上: 秦朝灭六国,统一全国;建立皇权至上的专制主义中央集权制度。

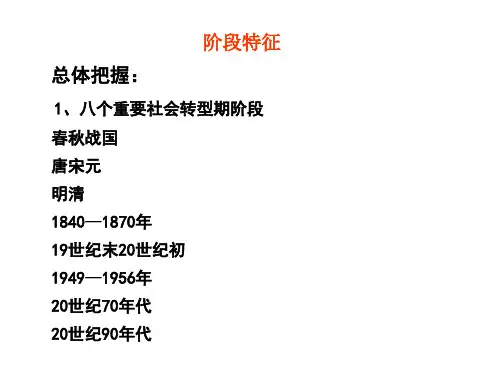

八个具有转型意义时期的阶段特征及重大史实一、公元前3世纪前的东西方世界东方——中国的春秋战国时期,奴隶社会向封建社会转型。

政治:宗法制、分封制走向瓦解,社会动荡,诸侯混战;商鞅变法;中央集权制度开始出现。

秦朝中央集权制度确立。

经济:井田制瓦解,土地私有制出现并确立,小农经济形成,铁农具广泛应用,生产力发展。

思想文化:百家争鸣,古代第一次的思想解放运动。

(重点在儒家、法家思想)西方——古希腊、古罗马时期政治:古希腊——奴隶制民主高度发展(伯利克里时代)古罗马——罗马法发展完善。

查士丁尼法典。

经济:奴隶制商品经济发展。

文化:人文精神起源。

普罗塔哥拉的“人是万物的尺度”;苏格拉底的“认识你自己”、“知识即美德”。

二、14、16世纪的东西方世界东方:中国的明朝时期。

专制主义中央集权制度空前加强;封建经济发展。

政治:明太祖撤中书省,废丞相。

明成祖设内阁。

经济:商品经济高度发展,资本主义萌芽。

外来高产作物被引进;白银成为主要货币;私营手工业占据主导地位。

海禁政策。

思想文化:理学成为官方哲学;八股取士,文学艺术平民化。

西方:资本主义萌芽产生并发展;封建社会向资本主义社会过渡;思想解放运动兴起。

政治:封建王权加强,教权衰落,资产阶级产生与发展。

经济:资本主义萌芽与发展;新航路开辟(背景、条件、代表人物、经过、评价);殖民扩张;世界市场开始形成。

思想文化:文艺复兴、宗教改革,为资本主义发展扫清障碍;人文主义发展;自然科学产生。

三、17、18世纪的东西方世界东方:(中国的明清时期)总体来说,封建经济高度繁荣,君主专制中央集权制度高度发展,封建社会走向衰落。

政治:设军机处,标志专制皇权高度发展(达到顶峰)。

经济:商品经济高度发展,商帮出现;人口增长,耕地面积扩大;资本主义萌芽缓慢发展;闭关锁国。

思想文化:出现了反封建专制的民主思想,工商皆本;文化专制,文字狱;小说繁荣。

科学技术:处于停滞、总结阶段,开始落后于西方。

西方:资产阶级发展壮大,资产阶级革命爆发,建立资本主义民主代议制度;从农耕文明向工业文明转型;启蒙思想传播。

中国特色社会主义新时代特点中国特色社会主义新时代是习近平总书记在2017年党的十九大报告中提出的一个重要概念,它是对中国特色社会主义发展进入新时期的科学判断和战略部署。

那么,中国特色社会主义新时代有哪些特点呢?下面将从经济、政治、文化、社会和生态文明等方面进行解释,并对每个特点进行扩展描述。

中国特色社会主义新时代在经济方面的特点是坚持以供给侧结构性改革为主线,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

在过去几十年的发展中,中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段。

新时代要求经济发展更加注重质量和效益,加强创新驱动,提高全要素生产率,推动经济结构调整和转型升级。

中国特色社会主义新时代在政治方面的特点是坚持党的全面领导,推进国家治理体系和治理能力现代化。

党的全面领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国共产党的最大政治优势。

新时代要求党的领导在各个领域和方面都得到巩固和加强,推进国家治理体系和治理能力现代化,提高党的领导水平和执政能力。

第三,中国特色社会主义新时代在文化方面的特点是坚持社会主义核心价值观,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

中华优秀传统文化是中华民族的精神家园,是中国特色社会主义的重要文化资源。

新时代要求深入挖掘和传承中华优秀传统文化,使其与时俱进、与世界接轨,为社会主义现代化建设提供强大的精神力量。

第四,中国特色社会主义新时代在社会方面的特点是人民生活水平不断提高,人民获得感、幸福感、安全感显著增强。

人民是历史的创造者,是中国特色社会主义最坚实的基础。

新时代要求更加注重人民群众的利益和福祉,提高人民生活水平,推动社会公平正义,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

中国特色社会主义新时代在生态文明方面的特点是坚持绿色发展,推动人与自然和谐共生。

生态文明建设是中华民族永续发展的重要任务,也是中国特色社会主义的重要内容。

新时代要求坚持绿色发展理念,加强生态环境保护,推动经济社会发展与生态环境保护相协调,实现人与自然和谐共生。

高中历史复习中国社会转型期时代特征中国社会转型期,指的是20世纪中叶至21世纪初,中国从封建社会向社会主义社会过渡的时期。

在这一时期,中国社会经历了巨大的变革与转变,出现了许多显著的时代特征。

本文将从政治、经济、文化等方面,深入探讨中国社会转型期的时代特征,帮助大家复习高中历史。

一、政治特征在中国社会转型期,政治上出现了明显的特征,包括:1. 政治体制变革:在社会转型期,中国政治经历了从封建专制到社会主义制度的转变。

1949年中华人民共和国的建立,标志着中国成为一个社会主义国家。

2. 统一的领导核心:在社会转型期,中国的领导核心逐渐形成,以毛泽东为代表的共产党领导集体起到了至关重要的作用。

中国共产党在中国历史上起到了推动历史发展的引领作用。

3. 社会主义制度建设:在中国社会转型期,政府推动了一系列的社会主义制度建设,包括土地改革、农村集体经济化、国有企业化、计划经济等,旨在实现社会主义社会的发展。

二、经济特征中国社会转型期的经济特征主要体现在以下几个方面:1. 计划经济体制:在中国社会转型期,政府推行了计划经济体制,对国民经济进行了全面的调控和规划。

政府通过五年计划,对经济、工业、农业等领域进行统一规划,以实现国家的快速发展。

2. 国有经济占主导地位:在社会转型期,国有经济发挥着主导作用,国有企业在经济建设和发展中起到了关键性的作用。

政府通过国有企业的发展和管理,推动着中国经济的进步。

3. 对外开放政策:中国社会转型期积极推行对外开放政策,吸引了大量的外资和技术进入中国,为中国的经济发展提供了重要的动力。

中国逐渐融入世界经济体系,在国际经济合作中发挥了重要的角色。

三、文化特征在中国社会转型期,文化领域也出现了一系列的特征:1. 思想解放:中国社会转型期,思想解放成为了一个重要的特征。

人们开始思考和讨论更多的问题,对传统思想观念进行了重新认识与反思。

2. 文化开放:文化开放是中国社会转型期的又一个显著特征。

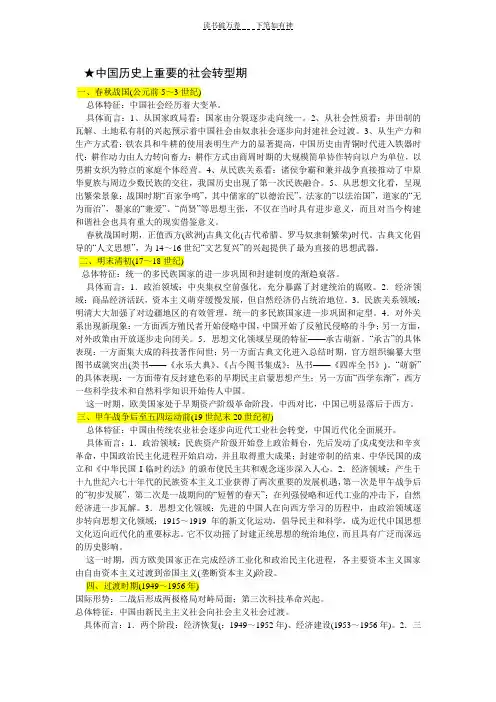

★中国历史上重要的社会转型期一、春秋战国(公元前5~3世纪)总体特征:中国社会经历着大变革。

具体而言:1、从国家政局看:国家由分裂逐步走向统一。

2、从社会性质看:井田制的瓦解、土地私有制的兴起预示着中国社会由奴隶社会逐步向封建社会过渡。

3、从生产力和生产方式看:铁农具和牛耕的使用表明生产力的显著提高,中国历史由青铜时代进入铁器时代;耕作动力由人力转向畜力;耕作方式由商周时期的大规模简单协作转向以户为单位,以男耕女织为特点的家庭个体经营。

4、从民族关系看:诸侯争霸和兼并战争直接推动了中原华夏族与周边少数民族的交往,我国历史出现了第一次民族融合。

5、从思想文化看,呈现出繁荣景象:战国时期“百家争鸣”,其中儒家的“以德治民”,法家的“以法治国”,道家的“无为而治”,墨家的“兼爱”、“尚贤”等思想主张,不仅在当时具有进步意义,而且对当今构建和谐社会也具有重大的现实借鉴意义。

春秋战国时期,正值西方(欧洲)古典文化(古代希腊、罗马奴隶制繁荣)时代。

古典文化倡导的“人文思想”,为14~16世纪“文艺复兴”的兴起提供了最为直接的思想武器。

二、明末清初(17~18世纪)总体特征:统一的多民族国家的进一步巩固和封建制度的渐趋衰落。

具体而言:1.政治领域:中央集权空前强化,充分暴露了封建统治的腐败。

2.经济领域:商品经济活跃,资本主义萌芽缓慢发展,但自然经济仍占统治地位。

3.民族关系领域:明清大大加强了对边疆地区的有效管理,统一的多民族国家进一步巩固和定型。

4.对外关系出现新现象:一方面西方殖民者开始侵略中国,中国开始了反殖民侵略的斗争;另一方面,对外政策由开放逐步走向闭关。

5.思想文化领域呈现的特征——承古萌新。

“承古”的具体表现:一方面集大成的科技著作问世;另一方面古典文化进入总结时期,官方组织编纂大型图书成就突出(类书——《永乐大典》、《占今图书集成》;丛书——《四库全书》)。

“萌新”的具体表现:一方面带有反封建色彩的早期民主启蒙思想产生;另一方面“西学东渐”,西方一些科学技术和自然科学知识开始传人中国。

总的时代特征:社会大变革(新旧交替),民族危机加深。

(1)政治:①民族危机加深;甲午战争、瓜分狂潮和八国联军侵华战争;两大矛盾汇流。

②晚清专制统治;洋务运动破产;清末新政和预备立宪进一步激化了阶级矛盾。

③义和团运动;维新变法、辛亥革命、民国的建立;政府的重视和支持。

④民族资产阶级力量的壮大∕民族资产阶级力量弱小;封建顽固守旧势力强大或阻挠;人民收回利权的运动;严重脱离民众。

⑤有识之士的推动或主动向西方学习。

(2)经济:①民族工业的初步发展∕民族资本主义发展不充分;②列强向帝国主义过渡,对华经济侵略的加剧或资本输出;③小农经济的进一步解体。

(3)思想:①西学东渐;西学的传播;西方自由平等思想和启蒙思想(革命思想或共和思想)的传播。

②维新思潮、实业救国思潮、革命思潮推动。

③近代的思想解放运动;新文化运动;传统儒家思想的动摇;④民族民主意识的觉醒;人们思想的解放;民主共和思想深入人心;民主科学思想的传播。

⑤废除八股取士和科举制;近代教育的发展。

⑥社会习俗的变革、礼仪的革新、大众传媒的发展;交通的发展。

总的时代特点:社会大变革(新旧交替)(1)政治:①国家分裂、诸侯割据、战争不断、社会动荡;②周王室衰微,宗法分封制瓦解(礼乐征伐自诸侯出)/受宗法制或分封制的影响,重血缘纽带,形成严格的等级秩序;③各诸侯国的变法,如秦国的商鞅变法推动了封建化的进程;④诸侯国间的争霸战争促进了民族的融合,有利于中华民族的形成。

(2)经济:①生产工具的进步,铁农具的使用和牛耕的推广;水利工程的兴修;荒地的开垦和耕地面积的扩大;耕作方式的进步。

②井田制的瓦解,土地私有制的确立,小农经济的生产和发展;土地买卖和土地兼并。

③小农经济是封建社会的经济基础;自耕农是国家赋税徭役的主要承担者。

④统治者和政府的重视,经济发展与社会稳定的关系;自然灾害;小农经济的脆弱性。

⑤推行重农抑商政策。

(3)阶级关系:①随着封建经济的发展,新兴地主阶级(士大夫)崛起;②各诸侯国重视人才,士阶层形成。

19世纪末20世纪初期的中国社会转型1. 19世纪末20世纪初的中西方历史是一个波澜壮阔风云变幻的时代,也值得关注。

清末民初是一个急剧变化的时代,也是近代中国重要的转型期。

这一时期的社会转型具有三个特征:一是社会的沉沦与进步共生。

工业文明从内外两个层面冲击传统中国。

中国社会也在半殖民地半封建化的沉沦的同时,因为中国近代化的全面展开得到升华。

这一时期,中国在经济、政治、思想文化和社会生活等方面都有迅速发展。

这也为中国社会从旧民主主义革命向新民主主义革命的转变奠定了基础。

同时也为马克思主义中国化做了必要的准备。

二是传统与现代的生活方式并存。

中国近代化进程大大加快的同时,封建专制制度虽然被推翻,民国建立、约法颁布,但是仍然出现帝制复辟的逆流,整个中国仍然处在北洋军阀统治下的半殖民地半封建社会;民族资本主义一再出现迅速发展的势头,但仍受帝国主义和封建主义的双重压迫;民主科学日益被中国社会各阶层接受,但专制独裁、愚昧落后的儒家思想为代表的封建文化仍然占统治地位;社会生活呈现中西合辟、土样并存的局面。

三是多重统治区域的分立导致中国社会在转型过程中呈现出多形式、多线条的发展姿态。

2.依据:从现实热点看,今年(2011年)是辛亥革命100周年,同时也是民国建立、清帝退位和临时约法颁布100周年。

国共两党都高度评价辛亥革命。

从当今社会看,中国改革开放进入关键时期,很多问题需要突破与变革。

百年前清朝与民国政府的治乱得失,对现实中国很多启示。

从命题人角度看,丁贤勇教授对江南区域史、民国浙江史、近代交通史颇有研究。

李学功教授对孙中山思想、南浔为代表的晚清民国江南市镇变迁和辛亥革命时期的湖州有研究。

陶水木教授对浙江商帮与近代金融、辛亥革命、康有为对外开放思想、自治运动、浙江地方史等有研究。

从教材角度看,涉及必修一辛亥革命、民国建立、清帝退位和临时约法颁布,必修二19世纪末20世纪初和1912-1919年中国民族资本主义发展的两大时期以及相应的社会生活变迁,必修三维新思想和民主革命思想-三民主义和选修四人物孙中山的革命理论与实践。

01春秋战国时期的社会转型春秋战国时期是古代中国的大变革时期,铁犁牛耕的使用,推动社会生产力显著提高,引发了社会经济、政治制度以及思想文化领域的一系列连锁反应,成为古代中国历史上的第一次社会大变革,以小农经济、中央集权、儒家思想为特征的古代中国文明开始形成【总体特征】社会大变革,我国古代早期文明向古代文明转型【转型原因】(1)根本原因:春秋战国时期铁犁牛耕的使用是该时期经济、政治、思想文化变革的根本动力(2)直接原因:春秋战国时期的争霸战争推动了社会转型的加速发展。

为增强本国实力,各诸侯国致力于改革,适应了历史发展的潮流,加速了社会的转型【具体表现】(1)政治上:周王室衰微,诸侯争霸,社会动荡,国家由分裂走向统一,宗法制、分封制崩溃;各国纷纷变法图强,中央集权制度逐渐形成(2)经济上:铁犁牛耕出现和使用,井田制瓦解;封建土地私有制确立;重农抑商的政策确立;小农经济产生,精耕细作生产模式形成(3)文化上:学在官府被打破,学术下移,私学兴起;“百家争鸣”,思想自由,儒道墨法成为主要流派(4)阶级上:贵族阶层逐渐失去政治特权,经济上日趋衰落;“士”阶层活跃;拥有大量土地的平民地主和自耕农的兴起(5)社会关系上:礼崩乐坏,社会秩序混乱,人际关系紧张【深远影响】精耕细作的小农经济、中央集权的官僚政治、强调“仁政”的儒家思想、主张辩证思维的道家思想奠定了中国古代经济、政治、思想文化和哲学的基础02明清时期的机遇与挑战明清时期由于君主专制的强化以及固守传统的经济政策,中国与世界资本主义近代化的发展机遇擦肩而过,不得不直面西方对中国的挑战【总体特征】统一的多民族国家进一步巩固,封建社会由盛转衰【转型原因】资本主义萌芽出现和缓慢发展【具体表现】(1)政治上:明朝废丞相、设内阁,清朝设军机处;专制主义中央集权空前强化,封建制度渐趋衰落(2)经济上:农耕经济高度发展;商品经济活跃,资本主义萌芽出现并缓慢发展;政府强化重农抑商政策(3)思想文化上:出现批判传统儒学的早期民主思潮,反映市民阶层文化需要的文学、绘画和书法作品涌现,具有一定的反传统、反封建色彩(4)外交上:政府实行“海禁”“闭关锁国”政策,妨碍了海外市场的开拓,抑制了资本的原始积累,阻碍了资本主义萌芽的滋长,使中国与世界隔绝,逐渐落后于世界潮流【深远影响】封闭的传统、文化形态、经济模式虽然可以造就出虚假繁荣的景象,但却无法克服自身固有的历史局限,无法应付充满竞争的世界浪潮,中国落后于西方世界已成定局03甲午中日战争后至五四运动前中国社会的痛苦转型甲午战争后至五四运动前是中国民族危机空前严重的时期,也是中国近代化的高峰,工业化进程加快,民主政体确立,思想启蒙运动不断涌现,社会生活发生剧变。

中国各阶段转型时期的历史特征一、中国古代文明的形成与发展先秦、秦。

先秦(远古~公元前221年)是中国古代文明的形成时期;秦汉(公元前221年~公元220年),对整个中国古代文明起到了奠基的作用。

1、政治上:从分封制、宗法制逐渐发展到专制主义中央集权制度。

一方面,中央对地方的控制逐渐加强;另一方面,官僚体制逐渐代替了贵族体制,专制皇权逐渐形成,权力高度集中的政治体制奠定了中国古代政治制度的基础。

2、经济上:农耕经济是中国古代经济的典型特点。

随着社会生产力的发展,春秋战国时期形成以家庭为能为的男耕女织的小农经济,成为中国国古代经济的典型形式;在此基础上,手工业、商业在先秦、秦汉也得到了很大的发展。

3、文化上:在学术领域,经历了从百家争鸣到独尊儒术的演变,奠定了中国传统思想基础;4、文学上:《诗经》和楚辞分别成为我国古代现实主义和浪漫主义文学的源头;5、科学上:形成了东方特色的实用科学。

二、中国古代文明的成熟与繁荣魏晋南北朝、隋唐、宋元。

魏晋南北朝(公元220年~公元589年)、隋唐(公元581年~公元907年)、宋元(公元960年~公元1368年)是中国古代文明继续发展并逐渐走向成熟的历史时期。

1、政治上:中央集权制度在魏晋南北朝遭到一定程度的破坏,但在隋唐和宋元得到继续发展,隋唐形成了三省六部制、科举制,标志着中国古代证制度的成熟,在此基础上,宋元中央集权制进一步完善。

2、经济上:魏晋时期北方的农耕经济遭到一定程度的破坏,隋唐、宋元时期,农耕经济全面繁荣,农业、手工业、商业都取得了辉煌的成就,海上和陆路的对外交往空前繁荣。

3、文化上:魏晋南北朝时期,特立独行的士人群体的形成,推动了书法、绘画、文学等艺术的发展;隋唐时期,科举制度扩大了知识分子队伍,推动了文学艺术的进步;宋代,知识分子地位提高、市民阶层队伍扩大都推动了文化的发展。

三、中国古代文明的繁荣的转型明清。

明清(1368~1840年)是中国古代文明走向衰落并逐渐向近代文明转型的时期。

高三历史专题复习 2016-5-6社会转型期的含义:1、是指社会结构变动,一种整体的和全面的结构状态过渡,而不仅仅是某些单项发展指标的实现,具体包括结构转换、机制转轨、利益调整和观念转变。

在社会转型时期,人们的行为方式、生活方式、价值体系都会发生明显的变化。

2、从唯物史观角度看:指原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会五种社会形态更替的重要历史阶段。

从文明史观角度看:指人类由采集渔猎文明到农耕文明再到工业文明更替的重要历史阶段。

一、中国历史上重要的社会转型期1、春秋战国(公元前5~3世纪)总体特征:中国社会经历着大变革。

具体而言:①、从国家政局看:国家由分裂逐步走向统一。

②、从社会性质看:井田制的瓦解、土地私有制的兴起预示着中国社会由奴隶社会逐步向封建社会过渡。

③、从生产力和生产方式看:铁农具和牛耕的使用表明生产力的显著提高,中国历史由青铜时代进入铁器时代;耕作动力由人力转向畜力;耕作方式由商周时期的大规模简单协作转向以户为单位,以男耕女织为特点的家庭个体经营。

④、从民族关系看:诸侯争霸和兼并战争直接推动了中原华夏族与周边少数民族的交往,我国历史出现了第一次民族融合。

⑤、从思想文化看,呈现出繁荣景象:战国时期“百家争鸣”,其中儒家的“以德治民”,法家的“以法治国”,道家的“无为而治”,墨家的“兼爱”、“尚贤”等思想主张,不仅在当时具有进步意义,而且对当今构建和谐社会也具有重大的现实借鉴意义。

中外联系:春秋战国时期,正值西方(欧洲)古典文化(古代希腊、罗马奴隶制繁荣)时代。

古典文化倡导的“人文思想”,为14~16世纪“文艺复兴”的兴起提供了最为直接的思想武器。

2、明末清初(17~18世纪)总体特征:统一的多民族国家的进一步巩固和封建制度的渐趋衰落。

具体而言:①.政治领域:中央集权空前强化,充分暴露了封建统治的腐败。

②.经济领域:商品经济活跃,资本主义萌芽缓慢发展,但自然经济仍占统治地位。