三种金属氧化物纳米颗粒的水生态毒性

- 格式:pdf

- 大小:779.17 KB

- 文档页数:12

纳米材料的水生毒性研究随着纳米科技的迅速发展,纳米材料被广泛应用于工业、农业、食品、日用品、医药等领域。

而表面活性剂除大量应用于洗涤剂工业和化妆品工业外,还能够作为助剂或添加剂用于食品、造纸、印染、油漆、医药、胶片、环保等各个工业部门。

他们的环境效应也日益受到人们的注重,作者总结了近年来纳米材料和表面活性剂的水生毒性的研究进展。

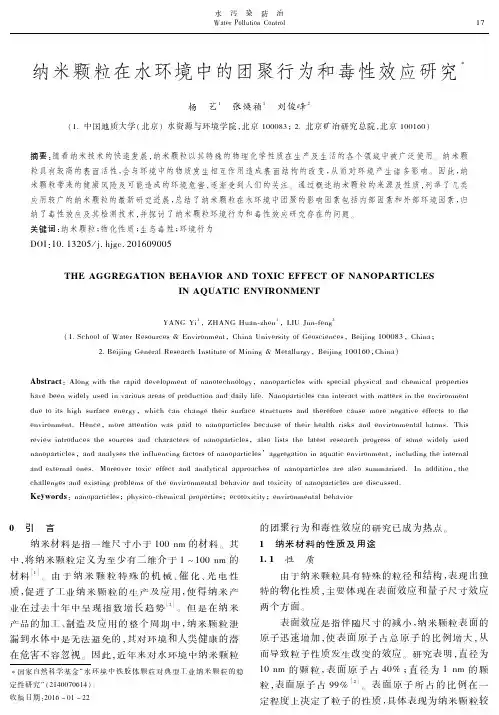

1纳米材料的水生毒性研究进展1.1纳米材料的水环境行为在纳米材料广泛应用的同时,其不可避免地会被释放到环境中(包括水体、空气和土壤),对生态系统产生不利影响。

水环境是最易受污染的系统之一,纳米材料可通过污废水,地表径流或大气沉降等最终归于河、湖和溪流中。

纳米材料进入水环境后,可能会有以下几种行为:团聚、分散与沉降;随水流迁移扩散,同时与水体中其他污染物、天然颗粒物之间发生吸附/解吸、协同迁移等。

水环境中纳米材料的团聚状态、稳定性和迁移水平等环境行为不但受纳米材料的自身性质的影响,同时还受到水环境因素(如水体pH、离子强度、水体中所含有机质和表面活性剂等)的影响。

1.2纳米材料的水生毒理学研究进展纳米材料水生毒性研究常用的水生模式动物主要有鱼类和浮游动物。

鱼类是生态环境中的重要生物,科学研究中常作为模式生物来指示水生系统的变化。

鱼摄取纳米材料的途径有多种。

鱼除了通过常规的口、腮、皮肤摄取纳米材料外,还能够通过眼、嗅球和生殖泌尿孔等表面小孔和肠道内的胞吞作用摄入纳米材料。

鱼类毒性研究中常用的指示终点有:胚胎发育情况(孵化时间、孵化率、畸形、幼鱼体长等)、死亡率、抗氧化基因的表达或酶的变化、病理学分析(如鳃丝水肿)和行为学观察等。

污染物在食物链中实行传递时,常用生物放大系数(biomagnificationfactor,BMF)衡量生物放大效应,当BMF>1时,认为污染物在食物链上具有生物放大效应。

Zhu等和Lewinski等建立大型蚤-斑马鱼二级食物链,纳米TiO2和CdSe/ZnS量子点沿此食物链传递的BMF值分别为0.009和0.04,说明纳米材料并未沿食物链发生生物放大效应。

水环境中纳米二氧化钛的毒性研究发布时间:2022-07-10T05:14:22.443Z 来源:《中国科技信息》2022年第33卷5期作者:陈淼银邱建贺何广朝蔡红波[导读] 通过模拟含有nano-TiO2 的水环境,通过测定nano-TiO2染毒金鱼脑组织MDA的含量、Cat的活性、SOD的活性,探讨nano-TiO2对金鱼的毒性分析,以期为水环境中nano-TiO2的毒性研究提供一定的理论参考价值。

陈淼银邱建贺何广朝蔡红波佛山市玉凰生态环境科技有限公司广东佛山 528200摘要目的:通过模拟含有nano-TiO2 的水环境,通过测定nano-TiO2染毒金鱼脑组织MDA的含量、Cat的活性、SOD的活性,探讨nano-TiO2对金鱼的毒性分析,以期为水环境中nano-TiO2的毒性研究提供一定的理论参考价值。

方法:选择健康、体长相近金鱼225条,随机分组,然后称其平均体重为9.8g,平均体长为10.6cm。

放入到4个染毒剂量组和1个空白组中培养,每组3个平行,每个平行15条,全天曝气。

4个染毒组nano-TiO2浓度分别是50mg/l、100mg/l、200mg/l和400mg/l。

染毒结束后,用TBA方法测定金鱼大脑MDA的含量、用钼酸铵比色法测定金鱼大脑Cat的活性、用邻苯三酚自氧化方法测定金鱼大脑SOD的活性。

结果:(1)染毒组与空白组对比发现其MDA含量均呈极显著性差异(P<0.01),不同染毒组的小金鱼脑组织的MDA水平差异也有显著性(?P﹤0.05);(2)各染毒组Cat含量比对照组显著降低(P<0.05),染毒浓度从低到高,Cat活性逐渐回升,浓度较低范围内这种回升现象极其明显,浓度较高范围内,Cat活性回升也较明显;(3)所有染毒组脑组织中SOD对邻苯三酚的抑制率与空白组相比,均呈显著性下降(P<0.05)。

相邻染毒组之间,低浓度(50mg/l)和中浓度(100mg/l)之间有显著性差异(p<0.05)。

纳米颗粒毒性评估其对环境污染风险摘要:纳米颗粒作为一种新型材料,广泛应用于各个领域,但其潜在的毒性引起了广泛关注。

本文将重点探讨纳米颗粒的毒性评估方法以及其对环境污染的风险,旨在为纳米颗粒应用的安全性评估提供参考。

引言:自纳米技术的出现以来,纳米颗粒作为一种重要的纳米材料在能源、催化、生物医学和环境领域得到了广泛应用。

然而,纳米颗粒的特殊性质和巨大表面积使得其可能具有潜在的毒性,进而对环境和人类健康产生负面影响。

因此,对纳米颗粒的毒性评估以及环境风险的研究变得至关重要。

纳米颗粒的毒性评估方法:为了评估纳米颗粒的毒性,科学家们开发了多种方法。

常用的方法包括体外评估、体内评估和生物监测。

在体外评估中,通过体外模型模拟体内环境,测量纳米颗粒与细胞之间的相互作用,以确定其对细胞的损伤程度。

体内评估通过实验动物模型进行,包括小鼠、大鼠和灵长类动物,通过暴露这些动物于纳米颗粒,观察其对动物器官功能的影响,以评估其毒性。

生物监测则通过采集人类暴露于纳米颗粒的样本进行分析,以了解纳米颗粒对人体健康的潜在危害。

纳米颗粒对环境污染风险的研究:纳米颗粒的大量使用不可避免地导致了环境中的纳米颗粒污染。

这些纳米颗粒进入土壤、水体和空气中,对生态系统和生物多样性产生潜在的影响。

对纳米颗粒的环境影响研究主要包括生物累积、生物转化和环境行为。

生物累积研究了纳米颗粒在生物体内的积累情况,通过分析生物组织中的纳米颗粒含量来评估其毒性。

生物转化研究了纳米颗粒在生物体内的转化过程,了解其在生物体内的代谢途径和毒性产物的形成。

环境行为研究了纳米颗粒在土壤、水体和大气中的迁移和转化,以确定其分布和潜在的风险。

纳米颗粒的毒性机制:纳米颗粒的毒性机制非常复杂,涉及细胞内和细胞外多个生物学过程。

纳米颗粒可以通过直接损伤细胞膜和DNA,诱发氧化应激和炎症反应,导致细胞凋亡和坏死。

此外,纳米颗粒还可以与细胞内的信号通路相互作用,干扰细胞正常的代谢和生物功能。

纳米材料的危害

纳米材料作为一种新型材料,在科技领域得到了广泛的应用,但是随之而来的危害也引起了人们的关注。

纳米材料的危害主要表现在环境污染、生物毒性和人体健康等方面。

首先,纳米材料对环境造成的污染是不可忽视的。

由于纳米材料具有微小的体积和高比表面积,一旦进入环境中,很容易对土壤、水体和大气造成污染。

特别是一些金属纳米材料,如纳米银、纳米氧化铁等,它们对环境的影响更为严重,可能对生态系统造成破坏,影响生物多样性,甚至对人类健康造成潜在威胁。

其次,纳米材料的生物毒性也是一个备受关注的问题。

许多研究表明,一些纳米材料对生物体具有一定的毒性,可能导致细胞损伤、基因突变甚至癌症等严重后果。

特别是一些纳米颗粒,由于其微小的尺寸和特殊的表面性质,可能更容易穿透细胞膜,进入细胞内部,对细胞结构和功能产生影响,从而引发生物毒性反应。

此外,纳米材料对人体健康的影响也备受关注。

随着纳米材料在生产和生活中的广泛应用,人们接触到纳米材料的机会也越来越多。

然而,一些研究表明,长期接触纳米材料可能对人体健康产生潜在的危害,如呼吸道疾病、免疫系统紊乱、神经系统损伤等。

尤其是一些工作在纳米材料生产和加工领域的人员,由于长期接触纳米材料,可能面临更高的健康风险。

因此,对纳米材料的危害问题,我们应该高度重视。

在推动纳米材料应用的同时,也要加强对纳米材料的环境影响和生物毒性的研究,制定相应的安全规范和管理措施,以减少其对环境和人类健康的潜在危害。

只有在科学合理地利用纳米材料的同时,才能更好地保护环境和人类健康,实现可持续发展的目标。

纳米材料的毒性与环境问题随着现代科技的发展,纳米材料成为了当前研究的热点。

纳米材料具有比一般物质更高的比表面积、更好的物理化学性质以及更为广泛的应用前景。

与此同时,随着纳米材料的广泛应用,其毒性与环境问题也逐渐浮出水面。

本文将重点探讨纳米材料的毒性与环境问题。

一、纳米材料的毒性1. 纳米材料对人体的影响纳米材料具有独特的物理化学性质,这也意味着它们可能对人体产生不同寻常的影响。

目前研究表明,纳米材料对人体的影响主要表现在两个方面:一是对皮肤的影响;二是对呼吸系统的影响。

近年来,一些纳米材料被广泛应用于化妆品、药物和防晒霜等领域。

然而,这些应用也引起了科学家们的担忧。

据研究表明,长期暴露于含有纳米材料的化妆品中可能导致皮肤炎症和过敏反应。

除此之外,纳米材料也可能通过呼吸道进入人体引起影响。

一些纳米材料如二氧化钛、氧化铁和氧化铜等可以在人体肺部积聚并引起炎症反应。

这一点对于生产和使用纳米材料的工人尤其重要。

2. 纳米材料对环境的影响纳米材料也可能对环境造成不良影响。

目前已有研究表明,纳米材料对环境的影响主要表现在以下几个方面:首先,纳米材料可能对水生生物的生物学和生态学造成不良影响。

例如,纳米氧化铁被发现可以影响鱼类和淡水藻类的生长。

此外,纳米材料可能因其高比表面积、小尺寸和表面活性对环境中微生物的生命活动产生影响。

其次,纳米材料可能通过植物的根系和表面进入食物链。

这些纳米材料可能在植物的各个部位中积聚,并在动物体内进行传递和累积。

这可能会对整个生态系统产生影响。

最后,纳米材料可能对土壤中的微生物和有机物质进行微生物降解过程产生影响。

这一影响可能会为土壤中的微生物提供更大的表面积,增加它们与有机质的接触,从而促进土壤有机质的降解。

二、解决纳米材料的问题考虑到现有的毒性与环境问题,科学家们需要制定一些措施以降低纳米材料对人体和环境的影响。

以下是一些科学家已经开始探索的解决方案:1. 调整纳米材料的表面性质由于纳米材料的表面性质与其毒性密切相关,一些科学家提出通过调节纳米材料的表面性质来降低其对人体和环境的影响。

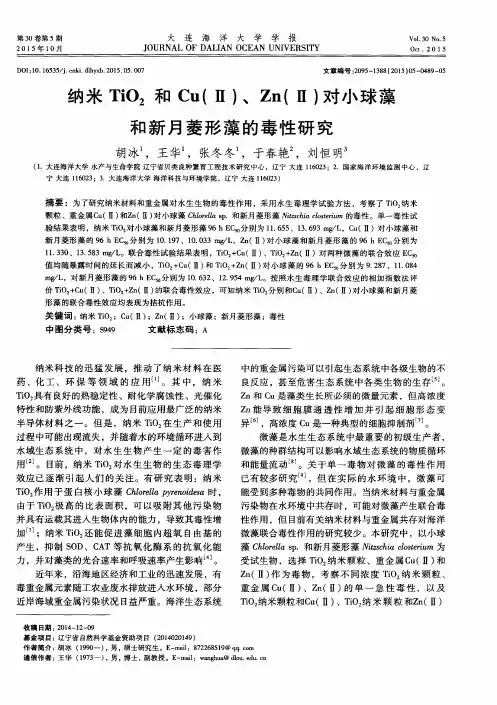

纳米颗粒在水环境中的团聚行为和毒性效应研究!杨#艺!#张焕祯!#刘俊峰"!!$中国地质大学!北京$水资源与环境学院"北京!&&&]%#"$北京矿冶研究总院"北京!&&!8&$摘要!随着纳米技术的快速发展!纳米颗粒以其特殊的物理化学性质在生产及生活的各个领域中被广泛使用’纳米颗粒具有较高的表面活性!会与环境中的物质发生相互作用造成表面结构的改变!从而对环境产生诸多影响’因此!纳米颗粒带来的健康风险及可能造成的环境危害!逐渐受到人们的关注’通过概述纳米颗粒的来源及性质!列举了几类应用较广的纳米颗粒的最新研究进展!总结了纳米颗粒在水环境中团聚的影响因素包括内部因素和外部环境因素!归纳了毒性效应及其检测技术!并探讨了纳米颗粒环境行为和毒性效应研究存在的问题’关键词!纳米颗粒&物化性质&生态毒性&环境行为0/3%!&$!%"&’-4564)75"&!8&9&&’’1.&T T -.T &’"()3.1&/"(-&)*’(V "0.22.0’(2)&)(,&-’"0%.!")&[$&’"0.)/"-()#.)’?A 1B?;!":(A 1B(CD ><X 6J >!".3@c C><I J >)"!!$L76==+=I ^D Q J O M J N =CO 7J N n F >P ;O =>,J >Q "*6;>D @>;P J O N ;Q E =I B J =N 7;J >7J N "G J ;4;>)!&&&]%"*6;>D #"$G J ;4;>)B J >J O D +M J N J D O 763>N Q ;Q CQ J =I ‘;>;>)n ‘J Q D ++CO )E "G J ;4;>)!&&!8&"*6;>D $&56789:7%A +=>)Y ;Q 6Q 6JO D V;R RJ P J +=V,J >Q =I >D >=Q J 76>=+=)E ">D >=VD O Q ;7+J N Y ;Q 6N VJ 7;D +V6E N ;7D +D >R 76J ,;7D +VO =VJ O Q ;J N 6D P J WJ J >Y ;RJ +E CN J R ;>P D O ;=CN D O J D N =I VO =RC7Q ;=>D >R RD ;+E +;I J 51D >=VD O Q ;7+J N 7D >;>Q J O D 7Q Y ;Q 6,D Q Q J O N ;>Q 6J J >P ;O =>,J >Q RCJ Q =;Q N6;)6N CO I D 7JJ >J O )E "Y 6;767D >76D >)JQ 6J ;O N CO I D 7JN Q O C7Q CO J ND >R Q 6J O J I =O J7D CN J,=O J>J )D Q ;P JJ I I J 7Q NQ =Q 6J J >P ;O =>,J >Q 5(J >7J ",=O JD Q Q J >Q ;=>Y D NVD ;R Q =>D >=VD O Q ;7+J NWJ 7D CN J=I Q 6J ;O 6J D +Q 6O ;N TND >R J >P ;O =>,J >Q D +6D O ,N 5S 6;N O J P ;J Y;>Q O =RC7J NQ 6JN =CO 7J ND >R 76D O D 7Q J O N=I >D >=VD O Q ;7+J N "D +N =+;N Q NQ 6J+D Q J N Q O J N J D O 76VO =)O J N N=I N =,JY ;RJ +ECN J R >D >=VD O Q ;7+J N "D >R D >D +E N J N Q 6J ;>I +CJ >7;>)I D 7Q =O N =I >D >=VD O Q ;7+J N .D ))O J )D Q ;=>;>D mCD Q ;7J >P ;O =>,J >Q ";>7+CR;>)Q 6J ;>Q J O >D +D >R J U Q J O >D +=>J N 5‘=O J =P J OQ =U ;7J I I J 7Q D >R D >D +E Q ;7D +D VVO =D 76J N=I >D >=VD O Q ;7+J ND O JD +N =N C,,D O ;X J R53>D RR;Q ;=>"Q 6J 76D ++J >)J N D >R J U ;N Q ;>)VO =W+J ,N =I Q 6J J >P ;O =>,J >Q D +WJ 6D P ;=O D >R Q =U ;7;Q E =I >D >=VD O Q ;7+J N D O J R;N 7CN N J R5;<=>?8@6%>D >=VD O Q ;7+J N #V6E N ;7=<76J ,;7D +VO =VJ O Q ;J N #J 7=Q =U ;7;Q E #J >P ;O =>,J >Q D +WJ 6D P ;=O########!国家自然科学基金,水环境中铁胶体颗粒对典型工业纳米颗粒的稳定性研究-!"!Z&&\&8!Z $(收稿日期%"&!82&!2""AB 引B 言纳米材料是指一维尺寸小于!&&>,的材料(其中"将纳米颗粒定义为至少有二维介于!a !&&>,的材料&!’(由于纳米颗粒特殊的机械)催化)光电性质"促进了工业纳米颗粒的生产及应用"使得纳米产业在过去十年中呈现指数增长趋势&"’(但是在纳米产品的加工)制造及应用的整个周期中"纳米颗粒泄漏到水体中是无法避免的"其对环境和人类健康的潜在危害不容忽视(因此"近年来对水环境中纳米颗粒的团聚行为和毒性效应的研究已成为热点(CB 纳米材料的性质及用途CD CB 性B 质由于纳米颗粒具有特殊的粒径和结构"表现出独特的物化性质"主要体现在表面效应和量子尺寸效应两个方面(表面效应是指伴随尺寸的减小"纳米颗粒表面的原子迅速增加"使表面原子占总原子的比例增大"从而导致粒子性质发生改变的效应(研究表明"直径为!&>,的颗粒"表面原子占Z&[#直径为!>,的颗粒"表面原子占99[&"’(表面原子所占的比例在一定程度上决定了粒子的性质"具体表现为纳米颗粒较\!水#污#染#防#治^D Q J O _=++CQ ;=>*=>Q O =+高的比表面积和表面活性(量子尺寸效应是指当粒径达到纳米量级时"颗粒的磁)光)电)热)超导性能将不同于大颗粒物质(由于粒径减小而造成纳米颗粒理化性质发生改变的效应"称为纳米材料的量子尺寸效应&%’(CD NB用B途纳米材料具有棒状)柱状)球状)单层管状和多层管状等多种形态"形状不同使其表现出来的理化性质也有所差异"这便促进了纳米材料在生产和生活中的广泛应用(以下’种纳米材料应用最为广泛% !$碳纳米管!*1S N$(通过石墨电弧放电)激光蒸凝或对含碳气体使用化学气相沉积来控制导管的直径及大小合成碳纳米管&Z’(常采用共价修饰和非共价修饰的方法对碳纳米管进行表面改性"从而提高其在环境中的稳定性&’’(因具有良好的机械性能和电导性"碳纳米管及其衍生物在催化剂)燃料电池)航空航天和汽车加工等行业应用日益广泛("$纳米金属氧化物"分为单体化合物"如二氧化铈!*J/"$)二氧化钛!S;/"$)氧化锌!:>/$和二元金属化合物"如锂钴氧化物!.;*=/"$)铟锡氧化物!3>L>/$&8’(其中"单体化合物应用较为广泛%*J/"主要作为柴油燃烧催化剂(S;/"性质稳定且安全无毒"具有优良的光电催化性能"常用于太阳能电池)颜料等方面(S;/"和:>/具有抗紫外线的特性"在化妆品及容器涂层方面有大量使用(%$半导体纳米晶体"也称量子点&\’"如*R-LJ) *R-S J(主要用于医学成像和靶向治疗等&]’"近年来在光电设备)通信等方面也有应用(Z$纳米零价金属(应用最广的是纳米零价铁"粒径为!a!&&>,"较小的粒径和较大的比表面积使其很多性能优于一般零价铁"在生态修复方面可用于降解多种污染物(纳米零价铁作为一种有效的脱卤还原剂"可将难降解的有机污染物!有机氯农药)卤代芳香烃)卤代烷烃等$转化为无毒或低毒的化合物&9’(使用纳米零价铁降低水环境中的硝酸盐含量已成为近年来一个关注的热点(但因为纳米零价铁易氧化"造成表面钝化而减小反应活性"存在使用周期短)易团聚等缺点(’$纳米树状分子(通过改变反应条件控制其形状)大小和分子量"在生物)材料)医学等方面纳米树状分子均有应用"常用于化学传感器)有色眼镜)01A 芯片等&!&’(NB影响纳米颗粒在水环境中团聚行为的因素ND CB纳米颗粒的表面修饰为了使纳米材料应用更广泛"大量工业纳米颗粒都进行了表面包覆或改性(通过表面修饰的方式"可提高纳米颗粒间的空间阻力或静电作用力"进而增强颗粒的稳定性与分散性(当纳米颗粒表面引入功能基团后"如羟基)羧基)表面活性剂等"其亲水性)导电性及化学反应活性会发生改变(‘D)O J X等&!!’发现在碳纳米颗粒表面修饰羟基)羰基等含氧官能团可提高碳纳米颗粒在水体中的稳定性(ND NB水的离子强度水的离子强度升高会减弱颗粒之间的静电作用力"降低其在水环境中的胶体稳定性(纳米颗粒的#<电位随水环境中电解质浓度的增大而减小"当#<电位降为&时"颗粒的稳定性最差"易发生团聚(同时"离子强度也会引起胶粒性质的改变"如二价阳离子!*D"d和‘)"d$比一价阳离子!1D d和j d$能更有效地屏蔽纳米颗粒的表面电荷"使其从稳定的悬浊状态中脱稳团聚&!"<!%’(ND QB水体V(由于纳米颗粒表面电荷与表面官能团的解离平衡有关"所以水体V(对于纳米颗粒的胶体稳定性至关重要&!Z’(胶体颗粒通常可以从水体中吸附与其电性相反的离子形成胶团(研究表明"随着水体V(由低到高"纳米颗粒表面电荷由正转为负(当V(处于某个数值时"纳米颗粒表面电量为&"此时的V(称为该纳米颗粒的零电荷点!_:*$&!’’(当水体V(接近纳米颗粒的_:*时"粒子之间的静电斥力减弱使其脱稳造成团聚(因此"V(通过改变纳米颗粒所带电荷的电量及电性进而影响其在水体中的分散与团聚过程"使粒子的性质发生变化(材料与表面官能团不同"工业纳米颗粒的表面零电荷点也不同"如表!所示&!8<!\’(表CB常见纳米颗粒的零电荷点’95E<CB,406?K:?JJ?LL9L?G987F:E<6工业纳米颗粒_:*富勒烯!*8&$a%$&L;/"纳米颗粒a"$&*J/"纳米颗粒8$’a]$!S;/"纳米颗粒Z$’a8$9碳纳米管!*1S N$"$’a Z$’ND SB水体中有机质在天然水环境中广泛存在着有机质"主要是植物]!环#境#工#程F>P;O=>,J>Q D+F>);>J J O;>)或微生物的残骸经过一定的生物过程后形成的(纳米颗粒会不可避免地与其发生反应"使纳米颗粒的团聚行为与胶体稳定性受到影响&!]<!9’(一方面"有机质带一定数量的负电荷"会改变粒子的表面电荷"增强其分散性#另一方面"有机质可以通过对纳米颗粒的包裹作用"增大胶粒与生物之间的距离"降低彼此之间的接触几率"显著提高颗粒的胶体稳定性与迁移性&"&’(此外"有机质是光敏化剂"在太阳光照射下可以产生羟基自由基)过氧自由基等&"!’"这些具有高活性的自由基会和纳米颗粒发生反应"影响其在水环境中的团聚行为(ND WB水体中胶体颗粒水环境中存在着大量的天然胶体颗粒"远比泄漏到水体中的工业纳米颗粒多&""’"所以工业纳米颗粒除了自身的团聚行为外"更多的是会与水体中天然胶体颗粒发生相互碰撞"尤其是含量较多的铁胶体颗粒(_J Q=N D等&"%’发现水环境中的铁胶体颗粒在很大程度上影响工业纳米颗粒的环境行为与归趋(现有研究多采用同相团聚的方法"用纳米材料自身的团聚速率来近似表征纳米颗粒的胶体稳定性(这种方法虽揭示了一定水环境参数对纳米颗粒胶体稳定性的影响"但未能完全反映工业纳米颗粒在水环境中的行为&"Z’(因此"要揭示工业纳米颗粒在水环境中的团聚行为"还需分析水环境中铁胶体颗粒对纳米颗粒的影响(可见"要全面揭示纳米颗粒在水环境中的胶体稳定性"不但需要找到多种水环境因子对纳米颗粒影响的分析方法"而且在研究内容上应加以深入"对水环境中广泛存在的天然铁胶体颗粒对纳米颗粒的行为影响进行分析(QB纳米颗粒的毒性效应由于纳米材料在生产及生活中的大量应用"纳米颗粒进入到环境中是无法避免的"并随大气循环)水循环和生物循环进入生态系统(一般情况下存在于空气中的纳米颗粒称之为超微粒子"存在于土壤和水体中的纳米颗粒被称为胶体&!&’(在纳米颗粒进入环境的途径里"最大的风险来源于其生产)加工与运输过程中的泄漏"其次是纳米材料使用过程中的磨损和侵蚀(研究发现"纳米颗粒经过迁移最终会在水体和土壤中累积"并与微生物发生相互作用(其对微生物的危害主要包括%个方面%首先"纳米颗粒具有较小的尺寸"能够穿过微生物的细胞膜"与内部的蛋白质及01A作用"从而干扰细胞活性#其次"纳米颗粒活性较高"产生的活性氧!M/L$不仅会破坏细胞膜"阻碍细胞与外界进行物质交换" M/L还会激发细胞内的氧化应激通路"使细胞受到损伤&"’’#又由于部分纳米颗粒物会溶解出金属离子"从而造成纳米颗粒的毒性增强&"8’(G O=Y>&"\’等指出可以通过表面改性来减小纳米颗粒吸附其他细胞的性能(_J Q O;<b;>T&"!’等发现纳米氧化铁颗粒被聚乙烯醇包覆后毒性会降低(此外"有研究表明阴离子修饰的纳米颗粒毒性比阳离子修饰的纳米颗粒毒性低"而不带电荷的纳米颗粒具有更强的生物相容性&!]’(纳米颗粒对人类健康的影响目前仍处在探究与监测中"但传统的_‘!&)_‘’到_‘"$’甚至更小的粒子对人类的毒性已得到证实&!&’(因此"工业纳米颗粒作为一种新型的污染物"其在环境中的行为与归趋成为近年来关注的热点(SB环境中纳米颗粒检测技术由于纳米颗粒对生态系统有潜在的风险"其稳定性在某种内部及外界环境因素的作用下会受到影响(所以"需要寻找有效且可行的测试方法分析环境中的纳米颗粒"通过对纳米颗粒表征进一步规范纳米材料的研究及应用(相比于传统物质"纳米颗粒的粒径小且理化性质参数多"其检测方式更为复杂(常用的纳米颗粒检测方法如下&"]’%SD CB显微镜及相关技术光学显微镜!/‘$因为分辨率低"很难对纳米颗粒进行成像分析(而电子显微镜采用电子束扫描成像的原理"分辨率可以达到纳米级"如透射电镜及扫描电镜不仅能成像"也可分析纳米颗粒的大小)形状)团聚情况)粒径分布情况等&"9’(但透射电镜及扫描电镜需要在真空下观察"且样品需要干燥)低温固定等预处理操作"可能会改变纳米颗粒在原有环境中的结构"增大图像分析的难度(SD NB光谱分析技术光谱技术在分析纳米颗粒的结构和性质方面也是一种常用的检测方法(紫外可见光吸收光谱!@i<P;N$通过分析纳米颗粒对紫外和可见光辐射的吸收程度"能测定该物质的组成及结构(纳米颗粒的尺寸与其吸收谱带的位置相关&%&’"若吸收峰向短波长移动!蓝移$"表明粒子粒径小#若吸收峰向长波长移动!红移$"表明粒子粒9!水#污#染#防#治^D Q J O_=++CQ;=>*=>Q O=+径大(H射线衍射!H M0$是分析物质原子或分子形态及结构的重要手段(常见的纳米颗粒如S;/")A+"/%)L;/"等具有多种晶型"晶相的确定是应用及纳米颗粒稳定性研究的重要前提&"]’"H M0技术通过H射线产生衍射效应的差异来测定组分的晶相)组成和结晶状态等"为纳米颗粒环境行为的研究提供依据(动态光散射!0.L$能够测量光强随时间波动的变化情况"依据粒子在液体中的布朗运动"分析其水合粒径及粒度分布"其检测的尺寸范围为"a%&&&>,( 0.L还可以用来测定纳米颗粒的#<电位"而#<电位的绝对值可以体现分散体系的稳定性"其值越高则该胶体溶液的稳定性越好(但由于0.L测量的是粒径的平均值"难以准确表征颗粒粒径"检测结果的准确性可能会受到影响&%!’(SD QB质谱分析技术质谱法也是一种常用的测试方法"其原理是样品中的组分在离子源的作用下发生电离"通过分析所产生的不同质荷比的离子"对组分进行定性及定量(质谱包括很多种"其中3*_<‘L已广泛应用于环境样品中纳米颗粒的测定"可对组分进行准确定量"检测限可达到VVQ级&%"’(质谱分析技术具有灵敏度高)准确性强等优点"虽然光谱也能对纳米颗粒进行定量"但其检出限要低于3*_<‘L(WB问题与展望由于纳米材料具有独特的理化性质"明确其在生态系统中的行为以及归趋尤为重要(它们能否在水环境和土壤沉积系统中保持原有的纳米尺寸)结构以及活性"是否与其他胶体微粒发生团聚"外界条件对其产生何种影响等问题亟待解决&%%’(尽管有模型对纳米颗粒的潜在释放及负载进行估计"但是目前没有针对环境中纳米颗粒的确切数据"也没有其在环境中物化形态及分布相关的数据(因此"深入探究环境中纳米颗粒的测定技术"为纳米颗粒的生态风险评估提供数据支撑迫在眉睫(水生生态风险评估的经典方法不适用于工业纳米颗粒"因为暴露风险评估及污染物的生物可利用组分评估通常都需要以可溶性污染物为基础进行判断&%Z’(同时"工业纳米颗粒随环境条件的改变也会形成不同的形态!溶解态)胶体)颗粒态$&%’’(因此"通过规范研究方法"明确纳米颗粒在水环境中团聚行为和毒性效应"判断其在环境中的行为及归趋是当前研究的重要方向(参考文献&!’#B G-S\\!Z#LQ D>RD O R S J O,;>=+=)EM J+D Q;>)Q=1D>=Q J76>=+=)E&L’5&"’#A+J TN D>RO D G0"?C(."1)A‘*"J Q D+5S=U;7;Q E=I,J Q D+ =U;RJ>D>=VD O Q;7+J N%‘J76D>;N,N"76D O D7Q J O;X D Q;=>"D>R D P=;R;>)J U VJ O;,J>Q D+D O Q J I D7Q N&c’5L,D++""&!’"!!!!$%"8<ZZ5&%’#RJ*D N Q O=*."‘;Q76J++G L51D>=VD O Q;7+J NI O=,‘J76D>;7D+ A7Q;=>53>G D O D Q=>‘3"J R"LE>Q6J N;N"b C>7Q;=>D+;X D Q;=>D>RLCO I D7JS O J D Q,J>Q=I1D>=VD O Q;7+J N&‘’5*A"@LA%A,J O;7D>L7;J>7J"i D+J>7;D""&&"%!<!’5&Z’#j O=Q=(^"(J D Q6cM"/p G O;J>L*"J Q D+5*8&%G C7T,;>N Q J OI C++J O J>J&c’51D Q CO J"!9]’"%!]%!8"5&’’#(=+X;>)J O‘"LQ J;>,J Q Xc"LD,D;++J0"J Q D+5*E7+=D RR;Q;=>I=O 7O=N N<+;>T;>)L^*1S N&c’5*D O W=>""&&Z"Z"!!$%9Z!<9Z\5&8’#.J TD N05A>D+E N;N=I1D>=Q J76>=+=)EI O=,D>3>RCN Q O;D+F7=+=)E _J O N VJ7Q;P J5_D O Q33%LCWN Q D>7J b+=Y A>D+E N;N=I*D O W=>1D>=Q CWJ N5_O=4J7Q=>F,J O);>)1D>=Q J76>=+=);J NM J V=O Q&M’5^==RO=Y^;+N=>3>Q J O>D Q;=>D+*J>Q O JI=OL76=+D O N"^D N6;>)Q=>"0*""&&’5&\’#*=O,D A"A;O;D C‘"‘D O Q;>J X*5LE>Q6J N;N D>R7D Q D+E Q;7VO=VJ O Q;J N =I Q6J O,D++ED>R6E RO=Q6J O,D++EN Q D W+J"6;)6N CO I D7JD O J DL;/"<*J/",J N=N Q O C7Q CO J R7=,V=N;Q J,D Q J O;D+ND>R Q6J;O D VV+;7D Q;=>I=O Q6J O J,=P D+=I N C+V6CO7=,V=C>RN I O=,)D N=+;>J&c’5c*D Q D+E N;N""&&Z"""Z!"$%ZZ!<ZZ]$&]’#_;Q TJ Q6+E‘c51D>=,D Q J O;D+N%S6J RO;P;>)I=O7J&c’51D>=S=RD E""&&Z"\!\$%"&<"9$&9’#LD N Nc51D>=Q J76>=+=)E.N3>P;N;W+JS6O J D Q%L,D++L7;J>7JG;) *=>N J mCJ>7J N51M0*3N N CJ_D VJ O&M’51D Q CO D+M J N=CO7J N0J I J>N J*=C>7;+"1J Y?=O T"1?"@LA$"&&\5&!&’#j+D;>J L c"A+P D O J X_c"G D Q+J EB F"J Q D+51D>=,D Q J O;D+N;>Q6J J>P;O=>,J>Q%G J6D P;=O"I D Q J"W;=D P D;+D W;+;Q E"D>R J I I J7Q N&c’5F>P;O=>,J>Q D+S=U;7=+=)ED>R*6J,;N Q O E""&&]""\!9$%!]"’<!]’!$&!!’#‘D)O J X A"j D N D N L"LD+;7;=i"J Q D+5*J++C+D O Q=U;7;Q E=I7D O W=>< WD N J R>D>=,D Q J O;D+N&c’51D>=.J Q Q J O N""&&8"8!8$%!!"!<!!"’$ &!"’#H;D S"j=P=76;76‘"G O D>Q c"J Q D+5*=,VD O;N=>=I Q6J D W;+;Q;J N=I D,W;J>Q D>R,D>CI D7Q CO J R>D>=VD O Q;7+J N Q=;>RC7J7J++C+D O Q=U;7;Q ED77=O R;>)Q=D>=U;RD Q;P JN Q O J N NVD O D R;),&c’51D>=.J Q Q J O N""&&8"8!]$%!\9Z<!]&\$&!%’#LQ J O>L S"‘71J;+L F51D>=Q J76>=+=)EN D I J Q E7=>7J O>N O J P;N;Q J R &c’5S=U;7=+=);7D+L7;J>7J N""&&]"!&!!!$%Z<"!$&!Z’#/WJ O R=O N Q J O B"/WJ O R=O N Q J O F"/WJ O R=O N Q J O c5*=>7J VQ N=I >D>=VD O Q;7+J R=N J,J Q O;7D>R O J N V=>N J,J Q O;7&c’5F>P;O=>(J D+Q6_J O N VJ7Q""&&\"!!’!8$%"9&$&!’’#(=Q X J F‘".D W;++J c"A+P D O J X_"J Q D+5‘J76D>;N,N=I V6=Q=76J,;N Q O E D>R O J D7Q;P J=U E)J>VO=RC7Q;=>WE I C++J O J>JN CN VJ>N;=>N;>Y D Q J O&c’5F>P;O=>,J>Q D+L7;J>7Jn S J76>=+=)E""&&]"Z"!!!$%Z!\’<Z!]&$&"环#境#工#程F>P;O=>,J>Q D+F>);>J J O;>)&!8’#B=)=NA"j>D CJ Oj"G C76J+;S051D>=,D Q J O;D+N;>V+D>Q VO=Q J7Q;=>D>R I J O Q;+;X D Q;=>%*CO O J>Q N Q D Q J"I=O J N J J>D VV+;7D Q;=>N"D>R O J N J D O76VO;=O;Q;J N&c’5c=CO>D+=IA)O;7C+Q CO D+D>R b==R*6J,;N Q O E""&!""8&!%9$%9\]!<9\9"$&!\’#徐莺莺"林晓影"陈春英5影响纳米材料毒性的关键因素&c’5科学通报""&!%"’]!"Z$%"Z88<"Z\]$&!]’#_D>?"1J CN N L".J;I J O Q A"J Q D+5L;X JRJ VJ>RJ>Q7E Q=Q=U;7;Q E=I )=+R>D>=VD O Q;7+J N&c’5L,D++""&&\"%!!!$%!9Z!<!9Z9$&!9’#b=O Q>J O c0".J J c"j;,c A"J Q D+5*6J,;7D+D>R_6=Q=76J,;7D+ M J D7Q;P;Q E=I b C++J O J>J N;>Q6JA mCJ=CN_6D N J&‘’51D>=N7;J>7JD>R1D>=Q J76>=+=)E%F>P;O=>,J>Q D+D>R(J D+Q63,VD7Q N""&&8%!"8\!<!"8\\$&"&’#‘D CQ J O‘L"^D>)?"/TJ,)W=j*"J QD+5A>Q;I=C+;>) C+Q O D I;+Q O D Q;=>,J,WO D>J NP;DV=N Q<I D WO;7D Q;=>)O D I Q;>)=IW;=7;RD+>D>=,D Q J O;D+N&c’5A*L A VV+;J R‘D Q J O;D+Nn3>Q J O I D7J N""&!!"%!]$%"]8!<"]8]$&"!’#*6D,V;=>c A"‘;Q O D)=Q O;L5M=+J=I Q D O)J Q)J=,J Q O E;> V6D)=7E Q=N;N&c’5_O=71D Q+A7D R L7;@LA""&&8"!&%!!%$%Z9%&<Z9%Z$&""’#_J Q O;<b;>TD"LQ J;Q X W5F I I J7Q=I7J++,J R;D=>V=+E,J O7=D Q J R N CVJ O VD O D,D)>J Q;7;O=>=U;RJ>D>=VD O Q;7+J N!L_3/1N$%*=++=;RD+N Q D W;+;Q E"7E Q=Q=U;7;Q E D>R7J++C+D O CVQ D TJ N Q CR;J N&c’5F CO c_6D O,G;=V6D O,""&&]"8]!!$%!"9<!%\$&"%’#L,;Q6G"^J VD N>;7T j53>I+CJ>7J=I N CO I D7J=U;RJ N=>Q6J7=++=;RD+ N Q D W;+;Q E=I,C+Q;<Y D++J R7D O W=>>D>=Q CWJ N%A N Q O C7Q CO JVO=VJ O Q EO J+D Q;=>N6;V&c’5.D>),C;O""&&9""’!!\$%9\8\<9\\8$ &"Z’#蒋国翔"沈珍瑶"牛军峰"等5环境中典型人工纳米颗粒物毒性效应&c’5化学进展""&!!""%!]$%!\89<!\]!$&"’’#‘CO O D E*G"LC>L"B D N76+J O^"J QD+5*=++=;RD+N E>Q6J N;N=I >D>=7O E N Q D+ND>R>D>=7O E N Q D+N CVJ O+D Q Q;7J N&c’53G‘c=CO>D+=IM J N J D O76D>R0J P J+=V,J>Q""&&!"Z’!!$%Z\<’8$&"8’#1CO,;c S"S O D Q>E J T_B"LD O D Q6Ei"J Q D+5*6D O D7Q J O;X D Q;=>D>R VO=VJ O Q;J N=I,J Q D++;7;O=>>D>=VD O Q;7+J N%LVJ7Q O=N7=VE"J+J7Q O=76J,;N Q O E"D>R T;>J Q;7N&c’5F>P;O=>,J>Q D+L7;J>7J nS J76>=+=)E""&&’"%9!’$%!""!<!"%&$&"\’#G O=Y>L*"j D,D+‘"1D N O J J>1"J QD+53>I+CJ>7J=IN6D VJ"D R6J N;=>D>R N;,C+D Q J R+C>),J76D>;7N=>D,=O V6=CN N;+;7D>D>=VD O Q;7+J Q=U;7;Q E&c’5A RP_=Y RJ O S J76>=+""&&\"!]!!$%89<\9$&"]’#商明慧"陈强"陈春英5包装材料及食品中纳米材料的检测与表征技术&c’5生态毒理学报""&!%"’]!"Z$%"Z88<"Z\]$ &"9’#*6J>H H"*6J>)G"?D>)?H"J QD+5*6D O D7Q J O;X D Q;=>D>R VO J+;,;>D O EQ=U;7;Q E D N N D E=I>D>=<Q;Q D>;C,R;=U;RJ D RR;Q;P J;>N C)D O<7=D Q J R76J Y;>))C,&c’5L,D++""&!%"9!9-!&$%!\8’<!\\Z$&%&’#j D Q=("1D TD,CO D A"S D TD6D N6;j"J Q D+5L;X J J I I J7Q=>@i<i;ND WN=O VQ;=>VO=VJ O Q;J N=I7=++=;RD+*8&VD O Q;7+J N;>Y D Q J O&c’5_6E N;7D+*6J,;N Q O E*6J,;7D+_6E N;7N""&&9"!!!"’$%Z9Z8<Z9Z]$&%!’#杨晖"郑刚"王雅静5用动态光散射现代谱估计法测量纳米颗粒&c’5光学精密工程""&!&"!]!9$%!998<"&&!$&%"’#:6D>)."G D;M".;G"J Q D+5M CQ;+J S;/"VD O Q;7+J N J U J O Q N;X J D>R N CO I D7J7=D Q;>)RJ VJ>RJ>Q O J Q J>Q;=>D>R+J N;=>N=>Q6J,CO;>J WO D;>&c’5S=U;7=+=)E.J Q Q J O N""&!!""&\!!$%\%<]!$&%%’#.D Q760F"‘71J;++j5‘;7O=6J Q J O=)J>J;Q E=IN;>)+J Q=U E)J> R;N Q O;WCQ;=>N;>;O O D R;D Q J R6C,;7D7;R N=+CQ;=>N&c’5L7;J>7J""&&8"%!!!’\8]$%!\Z%<!\Z\$&%Z’#(=J Q_("1J,,D O A"1J,J O E G5(J D+Q6;,VD7Q=I>D>=,D Q J O;D+N &c’51D Q G;=Q J76>=+""&&Z"""!!$%!9$&%’’#j+D;>J L c"*=WW B_"0;7TJ O N=>M."J Q D+5A>J7=+=);7D+O;N TD N N J N N,J>Q I=OQ6JCN J=I Q6JW;=7;RJR;WO=,=>;Q O;+=VO=V;=>D,;RJ!0G1_A$";>;>RCN Q O;D+7==+;>)N E N Q J,N&c’5F>P;O=>S=U;7=+*6J,"!998"!’!!$%"!<%!5第一作者!杨艺!!99!2$"女"硕士"主要研究方向为污染物在环境中的迁移转化(E D>)E E6CD>4;>)k!8%57=,通信作者!张焕祯!!9’92$"男"博士"教授"主要研究方向为水土污染控制)环境影响评价)环境规划(--------------------------------------------------6CD>X6J>k7C)W5J RC57>"上接第CX页#&’’#刘义花"马占良"朱西德5"&!%年青海省气候特点&c’5青海气象""&!Z!!$%%9<Z%$&8’#姜安玺"韩晓云"何丽荣5投加复合耐冷菌提高低温生活污水处理效果的实验研究&c’5黑龙江大学自然科学学报""&&’"""!!$%’<\$&\’#袁甲"赵东风"张庆冬"等5氨氮降解菌最佳培养条件及降解动力学研究&c’5油气田环境保护""&!&""&!"$%"’<"]$ &]’#*=)=>;*"i D+J>X CJ+D."B=>X q+J N<(D+V6J>0"J Q D+5 LD776D O=,E7J N7J O J P;N;D J6D ND N;>)+J)+CQ D,D Q J N E>Q6D N J)J>J7=R;>)I=ODV+D>Q<+;TJ6;)6<,=+J7C+D O<Y J;)6Q V=+E VJ VQ;RJ&c’5cG D7Q J O;=+"!99’"!\\!%$%\9"<\9]$&9’#顾蕾"陆玲"袁生5红酵母原生质体的制备及其紫外诱变育种的研究&c’5食品工业科技研究与探讨""&&Z!Z$%8&<8’$&!&’#b D>H;D=RD>"H;JH;CX6J>"B C=?=>)5G O J J R;>)=I b;WO;>=+E Q;7F>X E,J<VO=RC7;>)N Q O D;>N;N=+D Q J R I O=,0=C76;&c’5.;I JL7;J>7JM J N J D O76""&&8"!&!!$%Z’<Z9$第一作者!王虹!!9\]2$"女"副教授"硕士"主要从事生物无机化学研究(Y6=>)\!Zk!"857=,!"水#污#染#防#治^D Q J O_=++CQ;=>*=>Q O=+。

《不同营养条件下纳米氧化锌和纳米二氧化钛对普通小球藻的毒性效应研究》一、引言随着纳米技术的快速发展,纳米材料在各个领域的应用日益广泛。

然而,纳米材料的环境安全性问题也逐渐受到人们的关注。

其中,纳米氧化锌(ZnO)和纳米二氧化钛(TiO2)因其广泛的应用领域,如化妆品、食品添加剂及环境治理等,其潜在的生态毒性效应成为了研究的热点。

普通小球藻作为一种常见的淡水微藻,常被用作水生生态系统的模式生物,以研究纳米材料对其的毒性效应。

本研究旨在探讨不同营养条件下,纳米氧化锌和纳米二氧化钛对普通小球藻的毒性效应。

二、材料与方法1. 材料准备实验所用纳米氧化锌和纳米二氧化钛均购自某知名纳米材料生产商,普通小球藻购自某生物试剂公司。

实验所用营养液为改良的BG-11培养基,分为高营养和低营养两种条件。

2. 实验方法将纳米氧化锌和纳米二氧化钛分别添加到高营养和低营养的BG-11培养基中,制备成不同浓度的纳米材料溶液。

然后,将普通小球藻接种到这些溶液中,进行为期7天的培养实验。

每天观察并记录小球藻的生长情况、形态变化等指标。

3. 数据分析实验数据采用SPSS软件进行统计分析,利用单因素方差分析(ANOVA)比较不同处理组间的差异,P<0.05认为差异有统计学意义。

三、结果与讨论1. 生长情况在高营养条件下,纳米氧化锌和纳米二氧化钛对普通小球藻的生长均表现出一定的抑制作用,且随着浓度的增加,抑制作用逐渐增强。

在低营养条件下,这种抑制作用更为明显。

然而,当浓度达到一定值时,高浓度的纳米材料反而可能对小球藻产生一定的刺激作用,导致其生长在一定程度上得到恢复。

这可能与纳米材料的表面效应、小尺寸效应等特性有关。

2. 形态变化在高营养条件下,普通小球藻的形态较为规整,细胞结构清晰可见。

随着纳米材料浓度的增加,细胞形态逐渐发生变化,出现萎缩、变形等现象。

在低营养条件下,这种形态变化更为明显。

这表明纳米氧化锌和纳米二氧化钛可能对普通小球藻的细胞结构造成一定的损伤。

纳米氧化锌致大型溞的毒性效应特征纳米氧化锌(ZnO NPs)是一种重要的纳米材料,广泛应用于各个领域,如太阳能电池、光电器件和生物医学。

然而,越来越多的研究表明,ZnO NPs的存在可能对生态系统造成危害。

最近的研究表明,ZnO NPs的存在可能导致大型溞(Daphnia magna)的毒性影响。

大型溞是一种重要的淡水生态系统生物,广泛分布于淡水湖泊和河流中。

它们是底栖动物,是淡水生态系统中食物链的一个重要组成部分。

因此,对大型溞的毒性效应进行研究对于掌握纳米材料对生态系统的影响非常重要。

实验研究表明,ZnO NPs可以通过大型溞的口部和鳃进入其体内。

一旦进入体内,ZnO NPs会沉积在肠道和内脏组织中,并与其它细胞和生物分子相互作用,导致生物毒性反应的发生。

ZnO NPs可以通过生成游离基、破坏膜的结构和功能、影响线粒体功能、抑制细胞呼吸氧化酶的活性等多种机制导致细胞的死亡。

此外,ZnO NPs还可以引起大型溞行为的改变。

研究表明,暴露在ZnO NPs中的大型溞其运动速度和游泳能力受到影响。

这些行为的变化可能导致大型溞的生命周期和繁殖能力受到影响。

最后,ZnO NPs的暴露还会对大型溞产生遗传毒性。

实验表明,暴露在ZnO NPs中的大型溞其遗传基因发生了明显的变化,并且这种变化可能对其后代产生影响。

综上所述,ZnO NPs的存在对大型溞的生物毒性效应具有以下特征:1)影响细胞的健康状态和死亡;2)影响大型溞的行为;3)影响大型溞的生理功能,如匀毛和咀嚼;4)影响大型溞的遗传信息。

因此,为了保护生态系统的健康,我们需要对纳米材料的毒性效应进行深入的研究,并采取有效的监管和管理措施。

银纳米颗粒对水生生物的毒性影响及机制分析银纳米颗粒是一种具有广泛应用价值的纳米材料,其在医疗、环境治理、食品加工等领域具有重要作用。

但是,随着银纳米颗粒的大量生产和应用,其生态毒性问题也越来越受到关注。

近年来,越来越多的研究表明,银纳米颗粒对水生生物的毒性影响是普遍存在的,因此探究银纳米颗粒对水生生物的毒性影响及其机制,对保护水生生物及其生态环境具有重要意义。

一、银纳米颗粒对水生生物的毒性影响银纳米颗粒具有独特的光学、电学、热学等性质,可以进入和破坏生物体内部的分子结构,导致生物体代谢、生长和繁殖等方面的异常。

银纳米颗粒对水生生物的毒性主要表现为对其发育、存活、行为和代谢等方面的影响。

1. 对鱼类的毒性影响银纳米颗粒可以干扰鱼类的呼吸、消化和排泄功能,导致鱼类的发育受到影响,出现畸形、变色等现象。

在实验室条件下,银纳米颗粒暴露后的斑马鱼,其存活率会随时间的增加而降低。

此外,银纳米颗粒还可能大量积累到鱼的肝脏、肾脏、脑和肌肉等器官中,严重干扰其正常功能。

研究表明,鱼类对银纳米颗粒的毒性非常敏感,且可能出现累积效应和生物放大作用。

2. 对甲壳动物的毒性影响银纳米颗粒会影响甲壳动物的存活、翻转、食欲等行为,导致甲壳动物体内的生化代谢过程遭到干扰,进而影响其发育和繁殖。

研究发现,一些甲壳动物如蚯蚓、海藻等,可以通过摄入含有银纳米颗粒的水体来使自身免疫力降低、生长速度明显减缓以及细胞结构发生变化。

3. 对植物的毒性影响银纳米颗粒会对水生植物的生物活性产生不利影响,导致植物发育障碍、叶片凋萎等不良现象。

银纳米颗粒的毒性会降低绿藻的光合作用活性和光能利用效率。

此外,银纳米颗粒可能通过植物根部进入钝叶蜗牛等非靶标动物,对其生态安全形成威胁。

二、银纳米颗粒对水生生物的毒性机制银纳米颗粒对水生生物的毒性机制显然是一系列复杂的生物化学反应、代谢过程和分子间作用所致。

目前,已经有一些研究表明可能的毒性机制包括生物吞噬、氧化应激、DNA损伤等。

二氧化钛在水环境中的迁移转化及其毒性影响因素吕笑笑孔丝纺摘要:在过去的几十年里,二氧化钛纳米颗粒(n-TiO2)已广泛应用于若干工业产品和新型消费产品的制造。

虽然已经制定了严格的规定,限制它们向水生环境中释放,但研究者发现这些纳米颗粒在环境中含量水平仍然较高,可能对暴露的生物体产生有毒影响,并可能对公共卫生产生影响。

该文综述了n-TiO2在水生环境中的吸收、积累和最终归宿,以及其与重金属、有机物等污染物之间可能的相互作用。

这些数据将为n-TiO2的生态毒性研究及风险控制提供丰富的理论支持。

关键词:纳米二氧化钛生物毒性迁移转化影响因素随着纳米技术的发展,纳米颗粒被广泛地应用在生产和生活中。

其中,n-TiO2被认为是应用最为广泛的金属纳米颗粒,其在化妆品、杀菌消毒、污水治理等行业都有应用。

大量二氧化钛在环境中的释放可能导致其在环境中的积累。

有研究表明,n-TiO2可以在环境中不断积累,并且能够与其他重金属离子发生协同作用,对环境存在巨大潜在威胁。

近些年来,关于n-TiO2对水生生物毒性的研究已经成为热点之一。

有研究表明,n-TiO2通过不同的作用方式诱导水生动物的毒性,如胚胎毒性、基因毒性、神经毒性和行为变化。

另有一些研究表面,n-TiO2还可以与环境中的其他重金属离子及有机污染物发生协同作用,加重它们的生物毒性。

然而,n-TiO2在复杂环境中的行为是多样化的,它会受到pH值、温度、氧含量、离子强度以及天然有机质的结构和浓度等多种因素的影响。

这些因素会进一步影响其团聚或稳定,进而影响它们的生物毒性。

该文将结合目前最新的研究进展,对纳米二氧化钛在环境中的迁移转化研究进行综述和讨论,以期为该领域的研究提供参考。

1 正文1.1 n-TiO2的物理特性及应用TiO2有3种不同的结晶形态:锐钛矿、金红石和板钛矿,这些不同的形态是在纳米颗粒的形成过程中产生的。

每一种形式都有不同的特点、工业应用和环境影响。

金红石是自然界中最常见的一种,与锐钛矿形式相比,其表面积相对较大。

三种金属氧化物纳米颗粒的水生态毒性朱小山;朱琳;田胜艳;郎宇鹏;李燕【摘要】参考国际经济合作与发展组织(OECD)化学品生态毒性测试标准方法,以绿藻(Scenedesmus oblignus)和大型蚤(Daphnia magna)为受试生物,研究了3种金属氧化物纳米颗粒(纳米氧化锌nZnO、纳米二氧化钛nTiO2、纳米氧化铝nAl2O3)水悬浮液的水生生态毒性.结果发现,不同的纳米颗粒具有不同的毒性:nZnO、nTiO2和nAl2O3对斜生栅藻生长的 96 h半效应浓度(EC50)值分别为1.049、15.262、>1000 mg · L-1,而对大型蚤活动抑制的 48 h EC50 值则分别为0.622、35.306 mg · L-1和114.357 mg · L-1.据此可得到3 种金属氧化物纳米颗粒水悬浮液的毒性大小顺序为:nZnO >nTiO2 > nAl2O3.此外,不同的生物对金属氧化物纳米颗粒的敏感性也不同,除nTiO2以外,大型蚤对另外2种纳米颗粒的敏感性强于斜生栅藻.实验结果表明,人工纳米材料的生态毒性和环境效应不容忽视,应重视并深入研究此类纳米材料的毒性作用机制和影响因子,以便能对其进行更好的风险管理.【期刊名称】《生态学报》【年(卷),期】2008(028)008【总页数】10页(P3507-3516)【关键词】纳米材料;绿藻;大型蚤;生态毒性;TiO2;ZnO;Al2O3;EC50【作者】朱小山;朱琳;田胜艳;郎宇鹏;李燕【作者单位】南开大学环境科学与工程学院,环境污染过程与基准教育部重点实验室,天津,300071;南开大学环境科学与工程学院,环境污染过程与基准教育部重点实验室,天津,300071;天津科技大学海岸带地质环境与生态学研究室,天津,300222;南开大学环境科学与工程学院,环境污染过程与基准教育部重点实验室,天津,300071;南开大学环境科学与工程学院,环境污染过程与基准教育部重点实验室,天津,300071【正文语种】中文【中图分类】Q143人工纳米材料[Manufactured Nanomaterials(MNMs)],是指至少在一个几何面上的关键尺寸低于100nm,并具有高度均匀性的材料,特别是指以应用为目的被人工制造出来的产品,包括纳米颗粒、纳米管、纳米线和富勒烯及其衍生物等纳米尺度材料[1,2]。

中国环境科学 2008,28(3):269~273 China Environmental Science 三种碳纳米材料对水生生物的毒性效应朱小山1,朱琳1*,田胜艳2,郎宇鹏1,李燕1(1.南开大学环境科学与工程学院,天津市城市生态环境修复与污染防治重点实验室,天津 300071;2.天津科技大学海洋科学与技术学院,天津 300222)摘要:为了评价碳纳米材料的水生态安全性,以斜生栅藻(Scenedesmus oblignus)和大型蚤(Daphnia magna)为受试生物,研究了单壁碳纳米管(SWCNTs)、多壁碳纳米管(MWCNTs)和富勒烯(C60)3种碳纳米材料水悬浮液对水生生物的毒性效应.结果发现,SWCNTs、MWCNTs和C60对斜生栅藻生长的96 h EC50值分别为22.6, 15.5, 13.1 mg/L;对大型蚤活动抑制的48 h EC50值分别为1.3, 8.7, 9.3 mg/L.3种碳纳米材料水悬浮液对斜生栅藻的毒性大小无显著性差异(P >0.05); SWCNTs对大型蚤的毒性大于MWCNTs和C60(P <0.05);2种生物对碳纳米纳米材料的敏感性也不同.3种碳纳米材料对2种水生物的毒性大小与氯苯相似.关键词:纳米材料;斜生栅藻;大型蚤;毒性效应;碳纳米管;富勒烯;EC50中图分类号:X503.2 文献标识码:A 文章编号:1000-6923(2008)03-0269-05Toxicity effect of three kinds of carbon nanomaterials on aquatic organisms. ZHU Xiao-shan1, ZHU Lin1*, TIAN Sheng-yan2, LANG Yu-peng1, LI Yan1 (1.Tianjin Key Laboratory of Environmental Remediation and Pollution Control, College of Environmental Science and Engineering, Nankai University, Tianjin 300071, China; 2.College of Marine Science and Technology, Tianjin University of Science and Technology, Tianjin 300222, China).China Environmental Science, 2008,28(3):269~273Abstract:The toxicity effects of three kind of carbon nano-materials, single wall carbon nanotubes (SWCNTs), multi wall carbon nanotubes (MWCNTs) and fullerenes (C60) water suspended solutions on aquatic organisms were investigated, for evaluating the safety of carbon nano-materials on aquatic ecosystem. A green algae (Scenedesmus obliquus)and an invertebrate (Daphnia magna) were used, following the standard OECD guidelines for the testing of chemicals (i.e. OECD 201,202). The 96h EC50 of SWCNTs、MWCNTs and C60 on the growth of Scenedesmus obliquus were 22.6, 15.5, 13.1 mg/L, respectively; the 48h immobilization EC50 of SWCNTs、MWCNTs and C60 on Daphnia magna were 1.3, 8.7, 9.3 mg/L, respectively. The toxicity of the three kinds of carbon nanomaterials on these two model aquatic organisms was similar with chlorobenzene. The potential ecological effects of manufactured carbon nanomaterials should not be ignored. Key words:nanomaterials;Scenedesmus obliquus;Daphnia magna;toxicity effect;carbon nanotubes;fullerenes;EC50随着纳米技术的迅速发展,具有独特物理化学性质的人工纳米材料(MNMs)对环境以及人体健康的潜在影响和风险引起广泛关注[1-3],相关的毒理学研究具有重要意义.目前,有关MNMs 生态毒性的研究报道相对较少[3].单壁碳纳米管(SWCNTs)、多壁碳纳米管(MWCNTs)和富勒烯(C60)在涂料、电子、机械和生物医学领域已被大量生产和应用[3-4].Hyung 等[5]和Roberts等[6]的研究表明,碳纳米管进入水环境后,在水体有机质的作用下具有较好的分散性和稳定性,极有可能对水生生物造成潜在危害.有研究[7-8]指出,原本不溶于水的C60,在一定的外力(如搅拌或风浪等)作用下,能在水中形成水溶性胶体纳米团聚物(nC60),并且对细菌和大型蚤表现出一定的急性或慢性毒性.作者在对国际经济合作与发展组织(OECD)化学品生态毒性测试标准方法[9-11]进行适当修改的基础上,以斜生栅藻(Scenedesmus oblignus)和大型蚤(Daphnia magna)为受试生物,考察SWCNTs、MWCNTs和收稿日期:2007-06-26基金项目:高等学校博士点基金(20070055033)* 责任作者, 教授, zhulin@270 中国环境科学 28卷C60进入水环境对水生生物的毒性效应;比较不同类型碳纳米材料间生态毒性的差异,以探讨碳纳米材料的水生态安全性.1材料与方法1.1材料C60由美国Rice大学赠送,纯度为99.5%,平均粒径为1.2nm. SWCNTs纯度为CNTs> 90/SWCNTs>60,平均粒径<2nm,长度5~15µm; MWCNTs纯度>98%,平均粒径10~20nm,长度5~15µm;均购自深圳市纳米港有限公司.其余试剂均为国产优级纯或分析纯.玻璃仪器在使用前均用10%浓硝酸浸泡48h,并用去离子水冲洗干净,高温高压(120℃,15min)灭菌后待用.碳纳米材料悬浮液:SWCNTs,MWCNTs,C60分别加入到培养基(OECD201或OECD202 试验基质)中,搅拌21d后,制得相应纳米材料水悬浮液储备液,置于棕色玻璃瓶中,待用.1.2藻类生长抑制试验参考文献[9],并依据文献[11]进行适当修改,以斜生栅藻为测试生物.实验时,取正处于对数生长期的预培养藻液,用新鲜无菌OECD 201培养基稀释到约2×104个/mL,即为所需藻试验液. 1.2.1暴露过程混合培养:在250mL三角瓶中加入30mL藻试验液,分别添加30mL不同浓度的纳米材料试验液(用新鲜无菌OECD 201培养基稀释纳米材料储备液得到),溶液终体积为60mL,混合溶液中斜生栅藻的初始浓度约为1×104个/mL,SWCNTs与MWCNTs的浓度梯度为100.00,50.00,10.00,5.00,1.00,0.50,0.10mg/L,C60的浓度梯度为200.00,100.00,50.00,10.00,5.00, 1.00,0.50mg/L,每个浓度设3个平行,另外设3个空白对照(无纳米材料的藻液)摇床培养.培养条件:温度控制在(25±2)℃[12];均匀光照,采用4根日光灯从上垂直16cm照射,两侧各设1根日光灯作为辅助光源,使液面光强为180 μE/(m2⋅s) [OECD Guideline 201 中对光强的要求为60~120 μE/(m2⋅ s)],光暗比为14h:10h;混合溶液液层较薄,60 mL的混合溶液在250 mL三角)能保证斜生栅藻光合作用对光照的需求,消除不同浊度的影响;(120±5)r/min摇床培养.1.2.2取样分析分别在染毒后的24,48,72, 96h观察斜生栅藻的生长状况.采用血球计数板于显微镜(奥林巴斯公司,日本)下对细胞数进行计数.通过比较斜生栅藻在96h生长过程中生长曲线所包围的面积(A)来计算每种纳米材料水悬浮液对藻类生长的EC50.生长曲线所包围面积和生长抑制的百分率均按文献[9]的标准方法计算.1.3大型蚤活动抑制试验参考文献[10]的标准方法,并依据文献[11]进行适当修改.大型蚤为本实验室连续培养3代以上的单克隆品系.试验前以重铬酸钾检查大型蚤的敏感性,其24hEC50为0.65mg/L,符合试验要求.用100 mL玻璃小烧杯,在每种材料试验前用低浓度试验溶液浸泡24 h.试验用水为用超纯水配制的重组水,组分为:MgSO4⋅7H2O 123mg/L, CaCl2⋅2H2O 294mg/L, KCl 6.3mg/L, NaHCO3 64.8 mg/L,硬度(以CaCO3计) (250±25)mg/L[10]. 1.3.1暴露过程混合培养:在100mL玻璃烧杯中分别加入30mL不同浓度的纳米材料试验液(用重组水稀释纳米材料储备液得到).SWCNTs、MWCNTs 和C60的浓度范围分别为0.10~100.00 mg/L、0.10~100.00 mg/L、0.50~100.00mg/L,同时设3个空白对照.在每个烧杯中放入蚤龄在6~24 h的幼蚤10只,用保鲜膜封口以减少蒸发,同时在保鲜膜上开有5或6个小孔保证大型蚤生长的需要.将装有混合溶液的烧杯置于摇床上培养.控制温度在(22±1)℃,pH值稳定在7.84±0.46,自然光照,根据预试验结果,摇床转速设为(145±5)r/min,保证纳米材料处于良好的悬浮分散状态,大型蚤生长正常.1.3.2取样分析分别在染毒后的24,48 h观察并记录大型蚤的生长状况.转动试验烧杯,15s内大型蚤失去活动能力,即认为大型蚤活动受到抑制,即使触角仍在摆动的大型蚤,也认为是受抑制的个体.大型蚤的死亡以其心脏停止跳动为标志.参考文献[10],用概率单位法[13]计算各种材料的50EC50置信区间3期 朱小山等:三种碳纳米材料对水生生物的毒性效应 2711.4 数据处理每个试验重复3次,结果以平均值±标准差表示.采用SPSS13.0统计软件进行方差分析,并以Tukey’s test 进行各组均数的多重比较,P <0.05表示有显著性差异.2 结果与讨论2.1 不同纳米材料对斜生栅藻的生长抑制效应 图1 不同纳米材料水悬浮液对斜生栅藻生长的抑制效应(96h)Fig.1 The inhibition effects of SWCNTs, MWCNTsand C 60 water suspensions on the growth ofScenedesmus oblignus (96h)3种碳纳米材料水悬浮液中斜生栅藻的生长均受到一定的抑制,并呈现明显的剂量-效应相关关系(图1).分析不同浓度的纳米材料悬浮液与对照相比对斜生栅藻96h 生长抑制的差异,可获得SWCNTs 、MWCNTs 和C 60的最低效应浓度(LOEC)分别为10.00,0.50,5.0mg/L.按标准方法[12],进一步将浓度对数与抑制百分数进行一元线性回归,可得到不同纳米材料水悬浮液对斜生栅藻生长的剂量-效应方程和 EC 50值(表1).统计分析表明,SWCNTs 、MWCNTs 和 C 60 的EC 50 值之间差异不显著(P >0.05). 3种碳纳米材料对斜生栅藻生长的EC 50值在同一数量级,提示三者间可能存在共同的藻毒性作用机制.具体的致毒机理仍有待进一步研究.表1 MNMs 水悬浮液对斜生栅藻生长抑制的回归分析Table 1 The 96 h EC 50 of SWCNTs, MWCNTs and C 60water suspensions on the growth ofScenedesmus oblignus .材料 回归方程R 2 EC 50(mg/L)C 60y =26.420x +20.456 0.8988 13.1±4.2a MWCNTs y = 38.468x +4.3117 0.9964 15.5±7.1a SWCNTsy = 27.978x +12.097 0.8434 22.6±9.6a注: y 表示绿藻受抑制的百分数,x 表示纳米材料水悬浮液的对数浓度lg C ,EC 50列中字母相同者表示无显著性差异(P >0.05),下同2.2 不同纳米材料对大型蚤的急性毒性3种碳纳米材料水悬浮液均对大型蚤的活动产生一定的抑制,具有明显的剂量-效应相关关系,严重时可导致大型蚤死亡(图2).按标准概率单位法[13],可计算得到不同碳纳米材料水悬浮液对大型蚤活动抑制的 EC 50 值和置信区间(表2).统计分析表明,3种碳纳米材料的 EC 50 值之间具有显著差异(P <0.05). 由表2可见,SWCNTs 的毒性最大,对大型蚤活动抑制的 EC 50 值为1.3mg/L,显著小于其他2种纳米材料(P <0.05);但是C 60 和MWCNTs 的EC 50 值之间差异不显著(P >0.05).3种纳米材料水悬浮液对大型蚤活动抑制的毒性为SWCNTs 大于MWCNTs 和C 60.3种碳纳米材料水悬浮液对大型蚤的LC 50值之间也存在显著性差异(P <0.05),其毒性大小顺序为SWCNTs>C 60 >MWCNTs.此外,统计分析结果显示,SWCNTs 、272 中 国 环 境 科 学 28卷MWCNTs 和C 60 对大型蚤48h 活动抑制的LOEC 分别为0.50,5.00,10.00mg/L.MWCNTs(10mg/L) (a) (b)C 60(10mg/L)(c) (d)48h 空白SWCNTs(5mg/L) 图2 暴露于不同纳米材料水悬浮液中48h 后死亡的大型蚤(×400)Fig.2 The death Daphnia magna after 48h exposure ofSWCNTs, MWCNTs and C 60 water suspensions (×400) 表2 纳米材料水悬浮液对大型蚤的48 h EC 50和LC 50 Table 2 The 48 h EC 50 and LC 50 of SWCNTs, MWCNTs and C 60 suspensions on the Daphnia magna纳米材料EC 50 (mg/L) EC 5095%置信区间(mg/L)LC 50 (mg/L) LC 5095%置信区间(mg/L)SWCNTs 1.3a 0.8~2.0 2.4a 1.6~3.6MWCNTs 8.7b 6.3~12.2 22.8b 15.7~34.4C 60 9.3b 7.8~11.3 10.5c 8.7~12.8 碳纳米材料水悬浮液对大型蚤表现出明显的毒性,可能与纳米材料本身的性质有关,也与大型蚤自身的生理构造和功能相关.大型蚤是滤食性生物,能滤食水中碎屑和藻类(粒径<50µm),有可能大量摄入纳米颗粒[14].在高浓度时,大型蚤能在短时间内(<12h)摄取大量纳米颗粒,而且由于其体表的疏水性,使得表面也吸附了大量纳米颗粒,从而导致大型蚤很快失去活动能力.在低浓度下,大型蚤对纳米材料的摄食导致纳米材料在体内的积累(图2a,图2b,图2c)可能是纳米材料导致大型蚤受到抑制或死亡的原因.碳纳米材料具有较大的表面积和亲电性,在大型蚤肠道内形成浓且度高致密的聚合物难以排出,导致纳米材料进一步积累,还可能攻击肠道组织细胞导致相应的病变(如图2c 中箭头所示 SWCNTs 致死的大型蚤的肠道已开始肿胀),最终导致大型蚤死亡[2].Roberts 等[6]发现,经脂质包裹处理的水溶性碳纳米管被大型蚤吸收后表面脂质将会消失使碳纳米管裸露出来,在高浓度时(>0.5mg/L)能导致大型蚤死亡.C 60 和 MWCNTs 在大型蚤体内的分布极为相似(图2a, 图2b),这可能是两者的EC 50 值间无显著性差异的原因.2.3 不同纳米材料对水生生物的毒性比较3种碳纳米材料进入水体后的悬浮液均对初级生产者(斜生栅藻)和初级消费者(大型蚤)具有明显毒性,并随着纳米材料浓度的增加毒性增强,与氯代苯的毒性相近(对绿藻的96h EC 50为12.5mg/L,对大型蚤的48h EC 50为5.8mg/L)[15],并表现出明显的剂量-效应相关关系.3种碳纳米材料对斜生栅藻生长的EC 50值没有显著性差异(表1),提示三者间可能存在共同的藻毒性作用机制.但是,不同的碳纳米材料水悬浮液对大型蚤的毒性差异较大(表2),表明如果仅采用单一的物种进行毒性试验,试验结果不能真实反映纳米材料进入水环境后的生态毒性效应,建立在食物链层次上的综合水生生态毒性试验结果,有助于更加全面系统地了解纳米材料泄漏进入水环境后的生态后果[3,16].毒性差异可能与纳米材料本身的性质有关[2],如SWCNTs 的粒径最小、比表面积最大、反应活性最高,可能是其对大型蚤毒性最大的原因;也可能与生物自身的生理构造和功能相关.如斜生栅藻属于植物,而大型蚤属于动物,两者在生物组织的构造、功能等生理生化方面均存在较大差异.2.4 不同纳米材料的水生生态安全评价 MWNTs 在典型天然有机物(NOM)溶液和天然表层水(实际Suwannee River 表层水,其有机物背景没有被改动)中能很快分散成水悬浮液,并能保持稳定1个月[5].而C 60进入水体后也并不会完全沉淀,部分C 60在各种形式(如助溶剂助溶、长时,3期朱小山等:三种碳纳米材料对水生生物的毒性效应 273稳定的纳米尺度悬浮聚合物[7-8]. Oberdörster等[8]报道nC60在淡水和海水中的浓度可分别达35,22.5mg/L.本研究证明,SWCNTs、MWCNTs、C603种碳纳米材料进入水环境中后,确实能对水生生物产生危害(表1,表2).根据OECD化学物质和混合物的人体健康和环境危险综合协调分类系统[17]以及欧盟指令[18]67/548/EEC——“危险物质的分类与包装”中的分类指标[19],3种碳纳米材料(SWCNTs、C60和 MWCNTs)对水生生物的污染程度大致相当,对藻类均为慢性3级/有害,对大型蚤均为慢性2级/有毒,使用时应注意避免泄漏,防止对水生生态系统带来危害.3结语3种碳纳米材料(SWCNTs、C60和MWCNTs)水悬浮液均能抑制斜生栅藻的生长,抑制大型蚤的活动,并导致大型蚤死亡;其对水生生物的污染程度大致相当,对藻类有害,对大型蚤有毒.碳纳米材料的毒性可能与纳米材料本身的性质(如粒径、光敏性、高表面积和反应活性等)有关,也可能与所用的测试生物自身的生理构造、功能和敏感性等有关.参考文献:[1] Colvin V L. The potential environmental impact of engineerednanomaterials [J]. Nature Biotechnology, 2003,21(10):1166- 1170.[2] 袭著革,林治卿.纳米尺度物质对生态环境的影响及其生物安全性的研究进展与展望 [J]. 生态毒理学报, 2006,1(3):203-208. [3] Science Policy Council, U.S. Environmental Protection Agency.EPA 100/B-07/001. U.S. Environmental protection agency final nanotechnology white paper [EB/OL]./ osa/Pdfs/nanotech/epa-nanotechnology-white-paper-final-february-2007.pdf, 2007-03-09.[4] Tremblay J. Mitsubishi aims at a breakthrough [J]. Chem. Eng.News,2002,80(1):16-17.[5] Hyung H, Fortner J D, Hughes J B, et al. Natural organic matterstabilizes carbon nanotubes in the aqueous phase [J]. Environ. Sci.Technol., 2007,41(1):179-184.[6] Roberts A P, Mount A S, Seda B, et al. In vivo biomodification oflipid-coated carbon nanotubes by Daphnia magna [J].Environ.Sci. Technol.,2007, 41(8):3025-3029.of fullerene water suspensions: effects of preparation method and particle size [J]. Environ. Sci. Technol., 2006,40(14):4360-4366.[8] Oberdörster E, Zhu S Q, Blickley T M, et al. Ecotoxicology ofcarbon-based engineered nanoparticles: Effects of fullerene (C60) on aquatic organisms [J]. Carbon, 2006,44(6):1112–1120.[9] OECD 201 (1984) Alga, growth inhibition test [S].[10] OECD 202 (2004) Daphnia sp., acute immobilisation test [S].[11] OECD 2000 Draft guidance document on aquatic toxicity testingof difficult substances and mixtures [S].[12] Mayer P, Frickmann J, Christensen E R, et al. Influence of growthconditions on the results obtained in algal toxicity tests [J].Environmental Toxicology and Chemistry, 1998,17(6): 1091- 1098.[13] EPA probit analysis program. Used for calculating LC/EC values.Version 1.5 [M/OL]. /nerleerd/stat2/probit.zip, 2005-10-18.[14] Hund-Rinke K, Simon M. Ecotoxic effect of photocatalytic activenanoparticles (TiO2) on algae and daphnids[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2006,13(4):225-232.[15] Mterial safety data sheet: Chlorbenzene [M/OL]. http://www..au/Chlorobenzene.pdf, 2007-10-19.[16] 江敏,李咏梅,顾国维.含氮杂环化合物对水生生物的毒性作用研究 [J]. 环境科学学报, 2005,25(9):1253-1258.[17] OECD Environment Directorate. Series on testing and assessmentNo.33. Harmonised integrated classification system for human health and environmental hazards of chemical substances and mixtures [M]. Paris: Environmental Health and Safety Publications, OECD, 2001.[18] European Community. Council directive 67/548/EEC on theapproximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labeling of dangerous substances [M]. European Union, Official Journal L196, 1967: 1-98.[19] 段华波,黄启飞,王琪,等.危险废物生态毒性鉴别指标研究[J]. 环境监测管理与技术, 2006,18(6):5-8.作者简介:朱小山(1977-),男,广西桂林人,南开大学环境学院博士研究生,主要从事环境生物与生态毒理学研究.发表论文12篇.。

纳米颗粒对水环境的影响随着工业化进程的不断加速,环境污染问题日益凸显。

环境污染不仅对人类健康造成危害,同样会破坏生态平衡以及生物多样性,给自然环境带来巨大的破坏。

而如今,纳米技术的发展对环境污染问题也带来了新的挑战。

那么,纳米颗粒究竟对水环境会带来什么影响?一、纳米颗粒的概念及产生纳米颗粒是介于1~100纳米之间的微粒,与常见的宏观颗粒相比,纳米颗粒拥有更大的表面积和更高的比表面积,容易与环境中的杂质发生相互作用。

纳米颗粒的产生与许多的工业生产及日常生活活动有关。

例如,电子产品、食品加工、化妆品等都可能产生大量的纳米颗粒。

恰当的处理方式将有助于避免这些产生的颗粒对环境的污染。

二、纳米颗粒对水环境的影响1. 水中微生物生态学纳米颗粒是一种新型的微量污染物,与其它的有害物质相比,纳米颗粒在水环境中的存在时间更长,对水中微生物生态学的影响更为明显。

纳米颗粒可以破坏水中微生物的生态平衡,导致水生生物死亡或体内寄生物的暴发。

2. 水中物质迁移过程在水体中,纳米颗粒和其他物质和微生物相互作用,对水中物质的迁移过程产生了影响。

纳米颗粒的存在能促进有机物的氧化,从而降低水中有机物的浓度。

3. 水中重金属离子的去除水中的重金属离子对人体健康有很大的影响,但是在水处理过程中,去除这些重金属离子的过程十分困难。

而通过使用纳米金属颗粒和纳米炭材料可以有效地去除水中的重金属离子,达到水的净化目的。

4. 氧化还原环境改变纳米颗粒是一种高反应性的物质,其存在会导致水环境氧化还原环境的改变。

从而影响大气和水的互相交换,对水环境、大气环境产生影响。

三、如何减少纳米颗粒对水环境的影响为了减少纳米颗粒对水环境的影响,需要采取一系列的措施:1. 原材料的选择是关键,尽量选择环保,安全的材料生产。

2. 加强监管,协同多部门合作共同建立纳米颗粒的分类监管。

3. 加强环保意识,普及环保知识,鼓励每个人从自己身边开始,用行动守护环境。

总之,纳米技术的不断发展为环境污染带来了挑战,但是我们也可以通过环保意识的不断提高以及切实的行动来减少纳米颗粒对水环境的危害,向着绿色环保的方向努力。

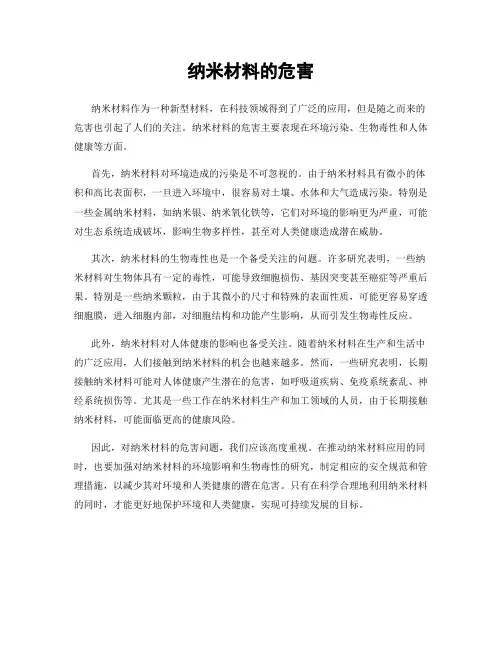

8期朱小山等:三种金属氧化物纳米颗粒的水生态毒性3513图3暴鳕了:不同纳米材料水悬浮液中48h后死亡的大型蚤(2×10倍)Fig.3The(1eatllDaphniamagnaafter48hexposureofnTi02,nZnOandnAl203suspensions(2×10)mg·L。

(表5)。

分析结果表明:如果仅仅采用单一的物种进行毒性试验,其试验结果将不能真实反映纳米材料进入水环境后的生态毒性效应,以其结果为基础对纳米材料进行毒性分级或风险分析将是不准确的、片面的。

因此,应该建立包括初级生产者、初级消费者以及更高层次消费者在内的,在食物链层次上的综合水生生态毒性试验,其结果才能有助于更加全面系统地了解纳米材料泄漏进入水环境后的生态后果”,21|。

总体而言,无论对大型蚤还是对斜生栅藻,nZnO的毒性均较其他纳米材料大,而nAl:O,则最小。

以EC如值为指标,基本上纳米材料对大型蚤的毒性要大于对斜生栅藻的毒性(表5),其原因可能与生物自身的生理构造和功能相关。

斜生栅藻属于植物,而大型蚤属于动物,两者在生物组织的构造、功能等生理生化方面均存在较大差异。

2.4不同纳米材料的水生生态安全初步评价目前,还无法确定纳米材料在实际水环境中的含量。

但是最近的研究表明,nZnO和nTiO:较易在水中分散ⅢJ,经较长时间搅拌后能形成稳定的悬浮液。

这些发现表明纳米材料在天然水环境中的分散极有可能达到一个令人意想不到的程度,并能产生相应的水生生态影响。

本文的结果证明,上述几种纳米材料进入水环境中后,确实能对水生生物产生危害(表5)。

因此,有必要深入调查研究人工纳米材料的污染途径和污染对象,确定不同纳米材料对污染对象的污染程度,然后根据不同的污染程度对其进行毒性分级,从而为人工纳米材料的科学、有效和无害化管理提供科学依据。

尽管本实验的数据不够全面,但是作为探索性的工作,对人工纳米材料的生态安全评价进行初步的探讨,其结果将有助于未来全面、系统的评价研究。

因此,根据OECD化学物质和混合物的人体健康和环境危险综合协调分类系统m1以及欧盟指令‘ts]67/548/EEc一“危险物质的分类与包装”中的分类指标心2|,结合本实验的毒性数据,并考虑到纳米材料的难溶性和潜在的生物积累可能,三种金属氧化物纳米颗粒的水生态毒性作者:朱小山, 朱琳, 田胜艳, 郎宇鹏, 李燕, ZHU Xiao-Shan, ZHU Lin, TIAN Sheng-Yan, LANG Yu-Peng, LI Yan作者单位:朱小山,朱琳,郎宇鹏,李燕,ZHU Xiao-Shan,ZHU Lin,LANG Yu-Peng,LI Yan(南开大学环境科学与工程学院,环境污染过程与基准教育部重点实验室,天津,300071), 田胜艳,TIANSheng-Yan(天津科技大学海岸带地质环境与生态学研究室,天津,300222)刊名:生态学报英文刊名:ACTA ECOLOGICA SINICA年,卷(期):2008,28(8)被引用次数:0次1.Colvin V L The potential environmental impact of engineered nanomaterials 2003(10) Environmental Protection Agency,National Center for Environmental Research,Science to Achieve Results (STAR) Program.National Science Foundation,National Institute for Occupational Safety and Health Nanotechnology research grants investigating environmental and human health effects of manufactured nanomaterials:a joint research solicitation-EPA,NSF,NIOSH 20053.Zhu X S.Zhu L Review on Biological Effects of Manufactured Nanomaterials[期刊论文]-Journal of Safety and Environment 2005(04)4.The Health and Consumer Protection Directorate General of the European Commission Nanotechnologies:A Preliminary Risk Analysis 20055.EPA 100/B-07/001.U.S.Environmental Protection Agency Final Nanotechnology White Paper 20076.Oberdorster E Manufactured nanomaterials (fullerenes,C60) induce oxidative stress in the brain of juvenile largemouth bass 2004(10)7.Adams L K.Lyon D Y.McIntosh A Comparative Eco-Toxicity of Nanoscale TiO2,SiO2 and ZnO Water Suspensions 2006(19)8.OECD 201 (1984):OECD Guideline for the Testing of Chemicals 19849.OECD 202 (2004):OECD Guideline for the Testing of Chemicals 200410.OECD 2000:Draft Guidance Document on Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances and mixtures 200011.Mayer P.Frickmann J.Christensen E R Influence of growth conditions on the results obtained in algal toxicity tests 1998(06)12.EPA Probit Analysis Program Used for Calculating LC/EC Values.Version 1.5 200513.Hund-Rinke K.Simon M Ecotoxic Effect of Photocatalytic Active Nanoparticles (TiO2) on Algae and Daphnids 2006(04)14.Qu M L.Jiang W C Investigation of the antibacterial mechanism of nanometer zinc oxide[期刊论文]-Textile Auxiliaries 2004(06)15.Zhu X.Zhu L.Duan Z Comparative toxicity of several metal oxide nano-particle aqueous suspensions to zebrafish (Danio rerio) early developmental stage 2008(03)16.Yamamoto A.Honma R.Sumita M Cytotixicity evaluation of ceramic particles of different sizes and shapes 200317.OECD 2001.Harmonised Integrated Classification System for Human Health and Environmental Hazards of Chemical Substances and Mixtures 200118.COUNCIL DIRECTIVE 67/548/EEC:COUNCIL DIRECTIVE 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws,regulations and administrative provisions relating to the classification,packaging and labeling of dangerous substances19.Stebbling A R D Homesis the stimulation of growth by low levels of inhibitors 198220.Lovern S B.Klaper R Daphnia magna mortality when exposed to titanium dioxide and fullerene (C60) nanoparticles 200621.Jiang M.Li Y.Gu G Study on toxicity of nitrogenous heterocyclic compounds to aquatic organisms[期刊论文]-Acta Scientiae Circumatantiae 2005(09)22.Duan H.Huang Q.Wang Q Eco-toxicity Identification Standard of Hazardous Waste[期刊论文]-The Administration and Technique of Environmental Monitoring 2006(06)23.Baun A.Justesen K B.Nyholm N Algal tests with soil suspensions and elutriates:A comparative evaluation for PAH-contaminated soils 200224.朱小山.朱琳人工纳米材料生物效应研究进展[期刊论文]-安全与环境学报 2005(04)25.曲敏丽.姜万超纳米氧化锌抗菌机理探讨[期刊论文]-印染助剂 2004(06)26.江敏.李咏梅.顾国维含氮杂环化合物对水生生物的毒性作用研究[期刊论文]-环境科学学报 2005(09)27.段华波.黄启飞.王琪危险废物生态毒性鉴别指标研究[期刊论文]-环境监测管理与技术 2006(06)28.Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR)The appropriateness of existing methodologies to assess the potential risks associated with engineered and adventitious products of nanotechnologies 200529.朱小山几种人工纳米材料的生态毒理学研究 2007本文链接:/Periodical_stxb200808003.aspx授权使用:华中师范大学(hzsfdx),授权号:a14220e8-183f-4f69-ac2b-9db2012ddb33下载时间:2010年7月13日。