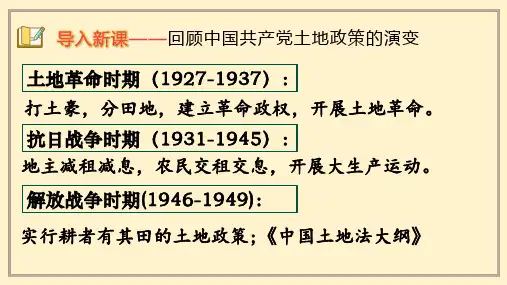

民主革命时期土地政策的演变和启示PPT课件

- 格式:pptx

- 大小:627.91 KB

- 文档页数:18

90年来党的农村土地政策发展演变与启示摘要:历史和现实都反复证明,中国农村土地政策问题,始终是关系党和国家前途命运的重大问题。

中国农村土地政策经历了土地改革、合作化运动、人民公社化运动、家庭联产承包责任制等一系列的漫长变革过程。

有成功的经验,也有失败的教训。

总结经验教训,得出有益启示,对于探索适合我国现阶段农村状况的新土地政策,推进社会主义新农村建设,实现农村经济社会的发展转型和全面建设小康社会,都具有十分重要而深远的意义。

关键词:中国共产党;农村土地政策;90年;演变;启示土地问题是“三农”核心问题。

历史和现实都反复证明,中国农村土地政策问题,始终是关系党和国家前途命运的重大问题。

90多年来,在制定农村土地政策方面,中国共产党积累了丰富而宝贵的成功经验,也获取了很多值得借鉴的深刻教训。

回顾中国农村土地政策90年发展演变历程,深入分析其中所深藏的农村土地制度演变的动因、影响和得失,并得出有益的启示,对于探索适合我国现阶段农村状况的新土地政策,推进社会主义新农村建设,实现农村经济社会的发展转型和全面建设小康社会,都具有十分重要而深远的意义。

一、90年来党的农村土地政策发展演变历程1.新民主主义革命时期:土地农民所有制(1921年—20世纪50年代中期)中国共产党成立之后,就明确提出了解决农民土地问题的政纲。

中共一大制定的党的最高纲领就提出了土地国有的主张。

1927年11月28日,临时中央政治局通过的《中国共产党土地问题党纲草案》提出:“一切地主的土地无代价的没收,一切私有土地完全归组织成苏维埃国家的劳动平民所公有。

”这里的土地公有就是主张土地国有。

由于土地国有政策脱离了中国传统的土地私有观念,不能为广大农民所接受,甚至引起了广大农民对于土地革命的怀疑,为争取广大农民对苏维埃革命的热情,中国共产党农村土地政策开始了从土地国有到土地农有的转变。

1931年春,以毛泽东为书记的苏区中央局发出通告,明确规定了农民对土地的所有权,并开展了系列“限田”、“限租”、“打土豪地主分田地”的土地革命运动。

杨 苗中国共产党农村土地政策的百年演变及其历史启示摘 要:中国共产党成立百年以来,农村土地政策也历经了百年演变。

探索和总结党在百年历史进程中制定不同土地政策的经验和教训,从中汲取历史智慧,对我们今天更好地实施乡村振兴战略、推动农业农村现代化建设具有重要的意义。

关键词:中国共产党;新民主主义革命时期;新中国成立;新时代;土地政策;一、新民主主义革命时期农村土地政策的演变新民主主义革命时期中国共产党的土地政策可以分为四个阶段:(一)建党初期和大革命时期(1921-1927年):“减租减息、限租限田”的土地政策建党初期,在毛泽东、澎湃等先进共产党人的领导下,农村掀起了反对地主恶霸的农民斗争,在斗争中,党提出了限租、减租,对地主占有土地提出“限田”的口号。

老一辈无产阶级革命家谢觉哉早期曾说过:“国民革命即是农民革命,真实去解决农民问题是革命,反之是反革命,农民问题的中心是土地问题。

”在这些思想影响下,大革命过程中党正式提出了“减租减息、限租限田”的土地政策。

这些土地政策,对于刚刚接触革命的农民在反对地主恶霸方面,具有很大的激励作用,农民缴纳的地租少了,生活水平有所提高。

更为重要的是,争取土地的斗争进一步促进了马克思主义、中国共产党革命主张的广泛传播和接受,为革命奠定了重要的思想基础和群众基础。

(二)土地革命时期(1927-1937年):“耕地农有”的土地政策在这十年间,中国共产党的土地政策历经了多次调整,对土地政策的摸索不断走向成熟。

1927年11月,中共中央临时政治局扩大会议决定:“一切地主的土地无代价的没收,一切私有土地完全归组织成苏维埃国家的劳动平民所公有。

”1928年颁布井冈山《土地法》,其中规定:“没收一切土地归苏维埃政府所有。

”这两个土地政策都是实行土地国有制,对于当时渴望拥有自己土地的农民来说,吸引力不大、支持度不高。

因此,1929年党又颁布了兴国《土地法》,把“没收一切土地”改为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”;1931年2月,毛泽东同志又修改了井冈山《土地法》中关于农民只有土地使用权、禁止土地买卖的规定,肯定农民对土地的所有权。

民主革命时期中国共产党土地政策的演变及历史作用从古至今,“土地问题”就一直是农民人口占大部分的中国社会中一个最严重,最根本的问题。

整个民主革命时期,随着形势的发展,中国共产党的土地政策也在不断的变化,大致可分为五个阶段:大革命时期、国共对峙十年时期、抗日战争时期、解放战争时期及新中国成立初期大革命时期:在这段时期内,中国共产党领导的农民运动发展十分迅速。

农民阶级在中共的领导下,组织了农会,起来打倒土豪劣绅和不法地主,推翻地主并建立起农民的政权和武装,且有力地支援了后期的北伐战争。

但在这一时期,中国共产党没有明确提出土地革命路线,也没有真正意识到土地革命对于发动农民阶级参加革命的重要作用。

中国共产党没有解决农民的土地问题,是这次革命失败的重要原因之一。

国共对峙十年时期:大革命失败后,共产党总结吸取了历史经验教训,清算和批判了陈独秀右倾投降主义路线的错误,在“八七会议”上确立了开展土地革命的总方针。

“八七会议”之后,毛泽东发动了秋收起义。

在率领部队到达井冈山之后,为取得农民支持,开始了打土豪,分田地的土地革命斗争。

1928年,毛泽东总结井冈山一年的土地革命斗争经验,颁布了中国农村革命根据地的第一个土地法——《井冈山土地法》,规定没收一切土地归苏维埃政府所有;以人口为标准,男女老幼平均分配。

以后的土地法,大多是在这个土地法的基础上根据实践经验不断完善而成的。

1928年,党的“六大”对土地政策作了原则性的调整:只没收豪绅地主的土地;依靠贫农,雇农;联合中农;区别对待富农。

1929年,毛泽东又总结赣南土地斗争经验,制定了《兴国土地法》,将“没收一切土地”改成“没收一切公共土地及地主阶级的土地”。

同年7月,通过《土地问题决议案》。

1931年,毛泽东明确表示;土地由农民私有。

党的一系列措施,调动了一切反封建因素,保证了土地革命的进一步开展和胜利。

土地革命的深入开展,也推动了红军和根据地的扩大。

抗日战争时期:1937年,日本帝国主义发动全面侵华战争。

新民主主义革命和建设时期土地政策的历史演进《一》中国共产党对土地所有权的认识经过了长时间的探索。

1928年12月,毛泽东领导制定了《井冈山土地法》,这是中国共产党在几个县的范围内实行土地改革的第一次尝试。

《井冈山土地法》规定:“没收一切土地归苏维埃政府所有”,意味着农民只有使用权,而没有所有权,这对于土地私有观念很深的中国农民是难以接受的。

同时规定“没收一切土地”而不是没收地主土地,虽然按人口平均分配,也引起了一部分中农的不满。

1929年4月,红四军前委制定的《兴国土地法》,把“没收一切土地”改为“没收公共土地及地主阶级土地”,这对《井冈山土地法》是一个原则性的纠正。

1930年9月,周恩来在中共六届三中全会的报告中指出:“土地国有问题,现在是要宣传,但不是现在已经能实行土地国有,因为现在尚无全国的胜利政权可言,不能将土地归苏维埃所有解释为国有。

”毛泽东根据在农村根据地开展土地革命的实践,最早明确提出田地归耕种的农民所有,纠正了从土地革命开始以来不符合中国革命实际情况的“土地国有”的主张。

土地国有不符合中国当时的国情,必须首先变地主土地私有为农民土地私有,最后达到土地国有,这是中国土地运动发展的规律。

此后,在土地革命的政策上,作出了许多具体规定。

1929年7月,闽西第一次党代会通过了《土地问题决议案》,规定给地主以生活出路,“仍分给耕种份地,及必需的生产工具和生活资料”;“富农的土地及多余的生产工具(农具、牲口等),均不没收”,也不没收中农土地。

在土地分配方法上,这次会议提出了“抽多补少”的原则,即不打乱平分,以乡为单位,在原耕地基础上平均分配。

1930年6月,红四军前委同闽西特委联席会议通过的关于富农问题的决议案中,除重申分配土地以人口为标准外,又针对富农自留肥田的情况,又增加了“抽肥补瘦”。

这以后,毛泽东主持起草了《怎样分析农村阶级》等文件,规定了划分农村阶级的具体标准,终于形成了正确的土地革命路线和分配土地的办法。

1、大革命时期:(1)湘鄂赣三省都成立了省农民协会,其中湖南农民运动发展最为迅猛。

(2)农民在农会领导下,纷纷起来打倒土豪劣绅和不法地主,推翻地主阶级的政权和武装,建立农民的政权和武装,做到“一切权力归农会”。

(3)为支援北伐奠定群众基础。

2、土地革命(国共十年对峙时期或土地革命战争时期)(1)含义:指在中国共产党领导的新民主主义革命中,废除封建地主土地所有制、实现农民土地所有制的革命。

(2)背景:工农武装割据思想形成;蒋介石发动围剿,中共在根据地开展的。

(3)原因:①封建土地所有制阻碍生产力发展;②是农民最根本的要求,也是中国民主革命和中国共产党的中心任务;③只有进行土地革命,才能调动农民革命和生产积极性,巩固和发展农村革命根据地,取得战胜敌人的最基本条件。

(4)区域:革命根据地(5)政策(主要内容):打土豪、分田地、废除封建剥削和债务。

(6)土地革命路线:①内容:依靠贫雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制。

②制定的依据:国内主要矛盾(阶级矛盾即中国人民与大地主大资产阶级的矛盾)。

(7)作用(意义):使广大贫雇农在政治上翻了身,经济上分到土地,生活上得到保证;为保卫胜利果实,农民积极参军参战,发展生产;调动了一切反封建力量(如贫农、雇农、中农、富农、中小工商业者)。

3、“双减双交”政策(抗日战争时期)(1)背景:①国民党政策由对外转向对内,由抗日转向反共;1939年初,国民党五届五中全会确定了“溶共、防共、限共、反共”的反动方针,掀起了反共高潮;②日本对敌后抗日根据地进行“大扫荡”,推行“三光”政策。

(2)政策内容:地主减租减息、农民交租交息。

(3)实质:承认地主对土地财产的所有权,同时保证农民的承佃权,即限制封建剥削。

(4)制定的依据:①社会主要矛盾的变化,即由中国人民与大地主大资产阶级的阶级矛盾变为中日民族矛盾;②国内形势发生重大变化:国共两党由内战到和平,由分裂对峙到合作抗日。

1进入半殖民地半封建社会随着近代中国从封建社会逐步演变为半殖民地半封建社会,中国社会的阶级关系也发生了深刻的变动。

旧的被统治阶级即农民阶级中,不少自耕农失去土地,向贫农或雇农转化。

有些成为产业工人的后备军,是中国民主革命的主力军。

太平天国运动:《天朝田亩制度》戊戌维新运动:维新派在经济上虽然要求发展民族资本主义,却未触及封建主义的经济基础——封建土地所有制。

辛亥革命:民生主义——平均地权。

(并非将土地所有权分给农民,没有正面触及封建土地所有制,不能满足广大农民的土地要求,在革命中难以成为发动广大工农群众的理论武器)2新民主主义革命时期革命动力中关于农民阶级的分析:农民是中国革命的主力军,其中的贫农是无产阶级最可靠的同盟军,而中农是无产阶级可靠的同盟军。

农民问题是中国革命的基本问题,新民主主义革命实质上就是中国共产党领导下的农民革命,中国革命战争实质上就是党领导下的农民战争。

工人阶级只有与农民结成巩固的联盟,才能形成强大的力量,才能完成反帝反封建的革命任务。

工人阶级对于农民的领导,是实现革命领导权的基础。

没有工人阶级及其政党的领导,农民的革命动力作用无法得到充分发挥。

经济纲领:没收封建地主阶级的土地归农民所有,没收官僚资产阶级的垄断资本归新民主主义的国家所有,保护民族工商业。

没收封建地主阶级的土地归农民所有,是新民主主义革命的主要内容。

在半殖民地半封建的中国,土地制度极不合理,要解放农村生产力,必须废除封建地主土地所有制,扫除封建剥削关系,解放农村生产力。

党在民主革命时期,逐步认识到土地革命的极端重要性,形成了土地革命路线,这就是依靠贫雇农,团结中农,有步骤、有分别地消灭封建剥削制度,发展农业生产。

1.土地革命战争时期八七会议:会议确定了土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针。

提出土地革命是中国资产阶级民主革命的中心问题。

在中国,封建土地制度是帝国主义和封建买办势力反动统治的重要基础,解决农民土地问题始终是革命的根本问题。

新民主主义革命时期中共土地政策的演变作者:刘彬来源:《科学与财富》2018年第21期摘要:在我国新民主主义革命时期,正是由于土地政策的正确制定,才能使中国共产党得到农民的拥护和支持。

本文就新民主主义革命时期中共土地政策的演变过程、经验教训和启示划分为三个部分。

这一研究不仅能归纳有利经验,也对当前我国的土地政策的制定有一定的启示作用。

关键词:新民主主义革命时期;土地政策;中国共产党一、新民主主义革命时期中共土地政策的演变(一)大革命时期的土地政策大革命时期,中国人民和代表帝国主义封建地主利益的北洋军阀之间的矛盾是我国的最主要矛盾,我们革命的主要任务就是推翻北洋军阀,完成反帝反封建的目标。

随着第一次国共合作,对于土地政策这一问题国共两党也有一些争议。

大革命初期,共产国际提出了“将土地从不劳而食的人们手中收回”的土地国有政策,但这个政策是共产国际脱离中国实际国情,机械的套用苏联解决土地问题的结果,所以没有取得预期效果。

1926年北伐战争开始后,广大农民掀起了大革命风暴,随之,农民开始起来打倒土豪反地主。

虽然国民革命以失败告终,但它为土地革命准备了必要条件。

(二)土地革命战争时期的土地政策土地革命战争时期,由于大革命的失败使人民群众被迫遭受国民党的暴力统治,中国共产党毅然决然地开展土地革命战争。

八七会议上,共产党确定了土地革命和武装斗争的总方针,这也是一个历史性的重大转折。

1928年诞生了我国第一个土地法,它使得农民的土地权利有所保障,但是由于缺乏经验,这个土地法中的一些制度并不符合中国农村的情况。

次年,我国的第二个土地法相继诞生,对土地政策做出了补充和改进。

1931年,中国共产党又对土地政策做出了新的解释,依靠贫雇农,联合中农,限制富农等具体措施相继出台,这也就是我国第一个比较完善的土地政策。

(三)抗日战争时期的土地政策抗日战争时期,我国共产党制定了一些与之相适应的土地政策比如减租减息。

这一政策一是要求地主减少租金和利息,二是要求农民依旧交租交息,这样才能使各阶级的利益都得到保护,社会局面稳定。

中国共产党成立90年来,领导中国人民实现了三次历史性转变,带领中国走向了民族的独立和富强。

回顾中国共产党成立、建设和发展的历史,就会发现,中国社会的每一次重大变革,都和党的农村土地政策息息相关。

无论是新民主主义革命的胜利,还是社会主义改造的成功,或是极“左”路线的推行、改革开放的实现,都是从新的农村土地政策制定开始,到旧的农村土地政策改变结束。

所以,回顾中国共产党成立以来土地政策的变化历程,不仅可以看到整个中国百年来翻天覆变化的历史进程,还可以从它的变化中看到未来中国的走向。

一、回顾:90年来党的土地政策演变(一)“耕者有其田”政策阶段(1921-1952)中国共产党早期,受苏联模式影响,曾主张立即实行土地国有。

但随着大革命的失败以及对中国国情的不断认识,最终在“八七会议”上确立了把封建地主土地私有制变为个体农民的土地所有制的奋斗目标。

在这之后的三十年里,我们始终将其作为党的一切工作的核心。

土地革命时期,我党制定了《井冈山土地法》,否定了封建土地所有制,规定“没收一切土地归苏维埃政府所有”。

之后,又制定了兴国县《土地法》,将“没收一切土地”改为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”。

这一原则的改正,明确了土地革命的没收对象,由此形成了一条完整的土地革命的路线:“依靠贫雇农,团结中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制”。

抗日战争时期,中国的主要矛盾由国内阶级矛盾变成了中日的民族矛盾。

针对这些情况,中国共产党将“地主不分田”的土地政策调整为“地主减租减息,农民交租交息”的土地政策,有效团结了全国的抗日力量,为赢得抗日战争的胜利奠定了基础。

解放战争时期,解放区的土地问题成为我党一切工作的基本环节。

1947年,中国共产党通过了《中国土地法大纲》,第一次以法的形式对解决农民土地问题做出了规定。

1950年,中央颁布了《中华人民共和国土地改革法》,规定“对所有没收和征收来的土地和其他生产资料”均应“统一的、公平合理地分配给无地及缺乏其他生产资料的贫苦农民所有”。