影视鉴赏论文中国早期电影

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:6

影视鉴赏———《霸王别姬》熟悉电影史的人都知道,中国电影的开山之作是始于京剧表演《定军山》中的片段。

京剧的银幕化不仅使中国人稳拿了初次尝试拍片的一个第一,也戏剧性地使“国粹”——京剧与“洋货”——电影紧紧结合在一起。

京剧的一招一式,念唱做打,无不传神,富有韵味,有着深厚的文化积淀和韵味。

有美人名虞,常幸从;骏马名骓,常骑之。

于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰:“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。

骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!”歌数阕,美人和之。

项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。

“汉兵已略地,四面楚歌声;君王意气尽,贱妾何聊生?”这是虞姬与霸王在垓下被围后,虞姬面对与霸王即将生离死别时吟唱的和歌。

这出剧揉合了历史和爱情“成者为王,败者为寇”的英雄末路与“生当复来归,死当长相思”的美人殉情。

也是京剧舞台上久演不衰的千古绝唱。

1993年的电影《霸王别姬》改编自香港作家李碧华的同名小说,描述的是新旧社会梨园里一段凄婉悱恻的爱情故事,影片并不着重记述风云变幻的世事更迭,而是以用写野史的笔法呈现出了横亘半个世纪的一段情愫,讲述了两个伶人的悲喜人生。

电影剧情:20世纪20年代,年幼的小豆子随着做妓女的母亲来到关家科班,由于无力抚养孩子,只能狠心把豆子的六指切掉一指头,把又惊又痛的小豆子按在祖师爷的香案上完成了入梨园行的仪式。

同科班的孩子虽然都出生贫寒,但都歧视这个妓女的儿子。

唯有大师兄小石头怜悯他,对他关照有加。

那时戏班的训练手段既苛刻又残忍。

眉清目秀的小豆子被选作旦角,让他念“我本是女娇娥,又不是男儿郎”。

他曾本能的抗拒,但因此几次遭到师傅的毒打。

终于有一次出逃的机会,却偶遇京剧名角,他意识到只有苦练才能有成就,于是重返戏班,小石头却因放走二人而遭挨打,小石头决心自己一人扛下所有罪责,而一同逃走的小癞子却因怕刑罚而自尽。

经历生死之劫的豆子终于明白师傅的教诲:“人,得自个儿成全自个儿。

要想人前显贵,必得人后受罪。

”但是,他任然分不清假戏与真实生活,总是固执地念错戏文,直到他最敬重的师哥用武力让他“承认”自己是女儿后,他才潜意识里彻底相信自己就是女儿,这也为以后他与师哥这段感情埋下伏笔。

从《渔光曲》解读无声电影或许是因为自己才疏学浅,或许是因为它之前还没有走进我的视眼,早已习惯了有声电影中的视听效果,无形中在我心中给无声电影下了一个定义——没有声音、无聊。

拿它和我们现在看到的电影相比,很难想象电影中如果真的没有声音,他应该怎么样来演,故事情节怎样清晰地展示给大家。

可是当我第一次看到蔡楚生先生导演的《渔光曲》之后,才发现我的那些担心都是多余的。

无声电影以其特有的方式向我们展示着它的魅力,让我不得不以一种新的眼光来认识它。

无声电影又称为“默片”,是对有声电影发明之前所有电影的统称。

在电影诞生之后,由于电影声音技术的局限,早期电影只有影像,影片本身不发出声音,剧中人物的说白通过动作、姿态以及插入单画面字幕间接表达。

当然,有些电影院在电影放映时,会在现场有音乐家根据剧情发展进行即兴伴奏。

就以电影《渔光曲》为例,这是中国第一部获得国际影视奖的故事影片。

它在上海的金城大戏院揭开自己的神秘面纱,当时正值上海60年未有之盛暑,影片竟然连映84天之久,破《姊妹花》连映60天的记录,创造了又一个票房奇迹。

影片的开始,画面定格在一个贫苦善良的渔民家里,在那个狂风暴雨的晚上,渔民徐福的妻子生下了一对双胞胎子女小猫和小猴。

“福林,恭喜你……男的”,“这个是女的”。

虽然仅仅出现了两行字幕,但是结合画面中人物的肢体语言以及面部表情,电影开始后的情节发展已经清晰地呈现给大家。

包括在随后故事情节的发展中出现的字幕,例如:子英和徐妈说的“徐…徐妈,你婆婆快不成了…他们叫你马上回去…”;小猫对妈妈说的“我…我们都有工做了…明天就要去上工”;子英对他的爸爸说的“这是徐妈的儿女,徐妈给火烧死了,赶他们走,不是等于比他们自杀?!”等等。

与有声电影相比,默片中这些字幕的出现,既交代了剧情的发展,又是展示台词的必要手段,具有强烈的画面性质,能够影响影片的节奏。

当然,类似于“上海到底是个好地方,他们都很高兴呢”这样的字幕还有对影片进行评论说明,引导观众的作用。

中国早期电影特点中国早期电影艺术上的探索和发展中国艺术电影是从1905年摄制戏曲片《定军山》开始的。

这部影片已无电影拷贝。

初期的中国电影,技术上借用于外国,表现方法上也受到世界上一些电影先驱国家的影响,但其内容与形式大多比较陈旧,艺术趣味也不高。

综观1905到1929的25年间,中国电影大致是以家庭伦理片、言情片、武侠片等为主要节目,数量虽多,质量却大多低劣。

至今完整地保存于中国电影资料馆的最早的一部影片是《劳工之爱情(又名《掷果缘》)。

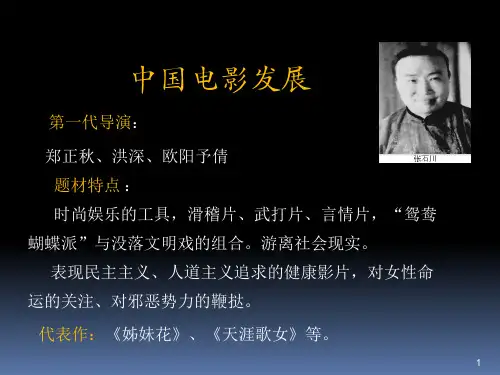

而这一时期的电影创作者们,如郑正秋、张石川等,显示了一定的导演功力,重视电影表现方法的实验和运用,但比较幼稚粗糙。

二十年代中、后期流行的武侠连续片《火烧红莲寺》是这一时期的典型代表作之一。

三十年代初、中期,中国电影出现了一些新变化,主要表现在联华影业公司和明星影业公司摄制的影片上。

1929年,罗明佑与黎民伟创办联华影业公司,提出"复兴国片、改造国片"的口号。

一大批立志创新的编导人员摄制了一大批有深远影响的优秀影片。

孙瑜的《大路》风格雄浑、浪漫,蔡楚生的《渔光曲》、《新女性》在艺术上取得了突出的成就,而吴永刚编导的《神女》具有了最初的现实主义风采。

"联华"的一批具有创新意义的上乘之作,不仅在当时享有美好的声誉,至今还被人们所推崇。

而1932年后的明星影片公司,它的一系列影片,也在中国影坛上产生了深远影响。

郑正秋导演的《姊妹花》轰动一时,沈西苓编导的《十字街头》是喜剧片中的上乘之作,袁牧之编导的《马路天使》是一部久享盛誉的现实主义电影佳作。

另外还有新华影片公司的《夜半歌声》、华安影片公司朱石麟编导的《慈姑曲》都是当时很有影响的影片。

三十年代是中国电影艺术的一个高潮时期,而抗战结束后(1945-1949)的上海出现了中国电影艺术的第二个高潮时期。

最为突出的是昆仑影业公司的电影创作。

其中蔡楚生编导的《一江春水向东流》是一部史诗式的电影,史东山的《八千里路云和月》透视了时代的变化,沈浮导演、阳翰笙编剧的《万家灯火》是一部现实主义电影杰作。

视听2020.12|视听解读尽管海洋电影的命名依然是一个有待讨论的问题,但纵观中国一百多年来的电影发展,会发现一个不争的事实:以海洋作为影片人物活动的空间,以影像再现人物在海洋(包括海岛、海滨、深海、远洋)进行生产活动、开展海洋探索、反抗海上进犯之敌、维护国家主权与领土完整的影片蔚为大观。

此外,还包括以海洋为故事空间展开丰富的想象、具有神话色彩和科学幻想的影片。

我国有着漫长的海岸线、众多的岛屿、广阔的海域,自古先民就在这些区域生产、生活。

作为现实生活集中反映的艺术作品,电影从它在中国落地生根不久就开始了对海洋空间和海洋主人的影像呈现,直到近年的《战狼2》《红海行动》,都是具有明显海洋元素与海洋意识的电影作品。

如今“海洋强国”已成为国人的共识。

在此背景下,有必要对早期涉海电影尤其是《渔光曲》纳入海洋电影的视野下重新审视。

一、海洋:作为新的叙事空间1921年,由上海影戏公司出品、杜宇执导的爱情片《海誓》上映,影片中的海洋元素,取“海誓山盟”之意,海洋与情海更多显示出一种象征意义上的关联。

我国电影史上第一部规范的剧本《申屠氏》,把年代设定在宋代,申屠家就住在海边,织网捕鱼和经营远洋生意,不过这部剧本并没有拍成电影。

海洋作为电影中人物活动的空间并真正成为影片的叙事空间是在20世纪30年代,这一时期出现了《中国海的怒潮》(1933年)、《渔光曲》(1934年)、《海葬》(1935年),这些影片中的海洋来源于现实生活的空间。

《中国海的怒潮》虽然播出时间比《渔光曲》早,但由于《渔光曲》拍摄时间特别长,整整持续了18个月,还不能断定其拍摄时间的早晚。

无论是从商业效益、艺术成就还是社会影响来看,《渔光曲》是这一时期海洋电影的代表。

“电影的叙事空间可以说是电影制作者对故事或事件中原有的空间进行取舍、处理和表现以及重组的结果,是电影制作者认为的最具代表性和最适合故事和事件中的人物活动或存在的场所空间及其组合,是电影制作者运用电影的表现手段来构建的意象性空间。

武汉工业职业技术学院国电影史论文目论中国动作电影的风格演变学生姓名201210530115电子商务电商(一)班【二0—四年六月】论中国动作电影风格演变【摘要】上世纪二十年代,以《火烧红莲寺》等影片为代表,中国的动作电影诞生了,至今已经过了八十多年的历史,在中国动作电影八十年的演变中,动作电影的风格发生了巨大的变化。

这种变化是中国动作电影在历史环境下做出的自我调整,也是不同的文化思想对动作电影的动作设计和创作产生的影响,本文旨在对中国前期动作电影的动作风格的转变发展做出一个简单的梳理总结。

【关键词】动作电影风格演变一. 总述中国动作电影的风格历史流变从时间阶段和特征来看,我们主要将中国动作电影的发展分为了一下几个阶段,第一阶段以《火烧红莲寺》等为代表的以上海为基地的第一次武侠电影热潮,这一阶段的动作电影的动作风格一是取自中国传统的戏曲艺术,而另一方面这一时期流行的神奇志怪类的电影在动作风格上则基本摆脱了传统戏曲的套路化的动作风格,采用了众多夸张玄幻的动作设计,这样的动作设计在当时的技术条件下不免显得有些超前,但这样的动作设计是有它特殊的历史原因和背景的;第二阶段是20世纪50年代到七十年代初以张彻和胡金铨为代表的传统武侠电影,这一阶段的武侠电影的取材有两大来源,一是以梁羽生和金庸为代表的武侠电影,一是历史事件的改变,前者的作品甚多,而后者的代表作最为典型的就是张彻的《刺马》,这一时期的武侠电影动作风格依然是传统的套路式的,没有过多的技术处理;第三阶段则是20世纪7080年代,以李小龙为代表的讲究武术竞技风格的武打风格的功夫片成为了主流,这一时期的刘家良是武术竞技的风格的代表动作导演,而同一时期大陆也开始了武侠电影的创作,采用专业武术人员出演电影反对花拳绣腿,依然讲究的是真实的武打风格;而到了第四阶段则是20世纪80 年代后伴随香港电影新浪潮运动呈现出的多元化的动作电影时代,也是香港电影的黄金时代,在这一阶段动作电影摆脱了单一的武侠电影的桎梏,向着警匪等多种类型片发展,这一时期的成龙李连杰甄子丹等影星代表了这个多姿多彩的阶段不同的武术动作风格,而徐克刘伟强吴宇森等导演则诠释者导演在动作电影中的自我风格,程小东袁和平元奎等一大批香港优秀的动作导演展现出了各自不同的动作设计风格,可以说这一阶段是香港动作电影最鼎盛的阶段,同时也是香港电影最鼎盛的阶段;第五阶段是进入二十一世纪以后,两岸三地的电影带领着中国动作电影进入了大片时代,这一时期一大批享有国际声誉的大导演都投入了动作电影的拍摄之中,拍摄出了《卧虎藏龙》《英雄》《天地英雄》等影片,而香港的动作电影走出了对武侠电影的依赖,出现了更加多元化的现象,这一时期的动作电影对不再单纯的依赖动作,在利用技术简化武术动作的同时加深了对影片意境和故事性的探索,武术动作不再是动作电影主打,相反它在一定程度上成为了电影主题的点缀和叙述工具。

格里菲斯与中国早期电影的论文影视论文【内容提要】格里菲斯对于中国早期电影的影响,近来愈为研究者所重视。

本文从报纸杂志广泛搜索历史资料,追溯到1920年代上半期的历史语境,认为对于“萌芽时代”的中国电影,格里菲斯扮演了举足轻重的角色。

由于他的影片所表现的思想和艺术,中国人真正接受了电影,并视之为教育工具。

格里菲斯不仅被当作电影艺术的楷模,也是为新兴的电影话语所打造的偶像,与好莱坞文化一起,被融汇到中国自身的社会改良方案中。

本文揭示了《赖婚》、《重见光明》等影片的成功,在启动电影广告、报纸影评等方面产生了历史性效应。

在流通与诠解中,格里菲斯像一个炫目的影像舞台,衍生出本土的电影话语,交织着世界主义与民族主义的思想潮流,其中文字和文学传统的中介作用,如万花筒般千姿百态。

【关键词】格里菲斯中国电影影响研究形象中介一、格里菲斯的历史与记忆在1920 年代上半期的中国影坛,格里菲斯(david wark griffith,1875—1948)可说是光焰万丈。

报纸常用“万人空巷,风靡一时”来形容其影片上映的盛况,甚至说“皆以竞映葛雷非斯之影片为荣耀”,明明是广告的夸张,却造就了格里菲斯的中国传奇。

曾几何时,像在好莱坞一样,他的名字在中国也沉入遗忘之河,成为历史往迹。

正如安德森对于新旧大陆的地名研究所示,集体记忆与民族“想象共同体”相纠缠,或如福柯所说印刷物中历史记录的“见与不见”,受到社会权力机制的操纵。

在20世纪中国,有关格里菲斯的集体记忆历经沧桑,与“革命”的意识形态相颠簸。

在60年代的正统电影史中,他的名字是同美国影响一起被铲除的。

陈立(1910—1988)于1971 年出版了《电影》(dianying electric shadow)一书,被英语世界视作有关中国电影史的经典之作,但他对于格氏在中国的情况不甚了了,提到那部善意表现华人的影片《残花泪》(broken blossoms)时,不无困惑地说他不清楚该片是否在中国放映过。

我国电影经典欣赏一、我国电影的光辉历史我国电影产业虽然起步较晚,但却有着悠久的历史。

自1896年我国第一部电影问世以来,我国电影产业经历了一百多年的风风雨雨,逐渐成长为世界电影重要的一部分。

在我国电影的发展过程中,涌现出了许多经典之作,这些电影反映了我国社会发展的历程、文化传统的精髓以及我国电影人的创造力和艺术水准。

值得一提的是,我国电影在世界范围内也获得了广泛的关注和赞誉,为我国文化的传播作出了巨大的贡献。

二、我国电影的类型特点我国电影的类型多样性是我国电影产业的一个显著特点。

从我国电影的发展历程来看,可以分为多个阶段:早期的默片时代、抗日战争时期的抗战电影、新我国成立后的革命历史题材电影、改革开放以来的文艺电影和商业大片等。

每个阶段的电影都体现出了当时的社会风貌和时代特点,具有鲜明的时代特征和社会反映力。

我国电影的题材也十分广泛,涵盖了家庭、爱情、历史、科幻、喜剧、动作和战争等各种类型,适应了不同观众的不同口味和需求。

三、我国电影中的经典之作我国电影中有许多影响深远的经典之作,这些电影无论是在题材、演员阵容、剧情深度还是艺术成就上都具有非常高的水准,成为了我国电影发展史上的标志性作品。

其中,代表着不同时期的不同经典作品,如《大闹天宫》、《活着》、《霸王别姬》、《卧虎藏龙》、《芳华》等,这些电影在我国乃至整个世界的影响力和知名度都是极其巨大的。

四、我国电影的未来发展我国电影的未来充满了无限的可能性。

随着我国经济和文化实力的不断增强,我国电影产业也在不断崛起。

我国电影市场的规模和潜力都已经跻身世界前列,我国电影作品也在国际舞台上日益活跃。

未来,我国电影可以继续深耕本土市场,打造更多适合我国观众口味的优质影视作品,同时也可以积极拓展国际市场,提升我国电影在全球的影响力和竞争力。

我国电影产业在我国文化大发展大繁荣的大背景下,必将迎来更加辉煌的未来。

我们也应该继续关注我国电影的传承与发展,为我国电影事业做出自己的贡献。

中国早期电影摘要:电影自诞生,仅隔不到一年的时间便传入中国,并在中国迅速发展起来。

至今电影传入中国已逾百年,它从一种带有文化殖民色彩的舶来品,演变为民族文化不可或缺的组成部分,并日益发展壮大完善起来。

本文主要写的是有关中国早期电影的一些东西,其主要从中国电影的萌芽、中国早期电影发展以及港台早期电影三方面来对中国早期电影进行的浅谈。

关键字:中国早期电影、中国“影戏”美学、中国纪实主义、早期港台电影中国早期电影的时期主要集中于1896至1931年,这期间中国电影经历了萌芽和发展壮大,由单纯地从外国输入带殖民文化色彩的电影到不断推出自己拍摄的带有浓郁中国文化特色的影片的转变,成为中国电影发展史上一段极为重要的时期。

一、中国电影的萌芽1、电影的传入1895年12月28日,电影在法国诞生。

仅隔不到一年时间,电影于1896年(清光绪二十二年)传入中国。

1896年8月2日,上海的娱乐场所徐园首度放映了西方人制作的电影短片,使中国人第一次看到了电影。

中国人给它最初的名字是“西洋影戏”。

2、早期外国电影在中国的放映、发展及其影响●放映在中国最初的电影放映并没有专门像今天电影院一样的场所,而只是借茶园或戏园场地。

并因陋就简,电影放映只是穿插在一些游艺杂耍节目中作为奇观式的余兴。

当时放映的节目多为介绍世界各地风光、民俗、民间艺术、生活即景的短片。

诸如《俄国皇帝游历法京巴里府(巴黎)》、《西班牙跳舞》、《西方野番刑人》、《马房失火》、《婚礼教堂》、《水池浴戏》、《秋千弄枝》等。

这些影片大都节目短小、绘影传神,异域景观、千变万化,给人一种前所未见的新鲜刺激,形成一种与现代科技相结合的新兴娱乐形式。

●发展我国电影放映的发展首先是在上海开始,随后流行于北京,并逐渐遍于南北,深入内地。

1899年(清光绪二十五年),西班牙商人加伦白克来到上海,并先后在福州路升平茶楼、虹口乍浦路跑冰场和湖北路金谷香番菜馆客堂内放映电影。

1902年(清光绪二十八年)1月,北京也开始放映电影。

早期中国电影(1905—1949)大致脉络l 1895年电影诞生于法国;1896年中国出现了电影放映;1905年秋,北京丰泰照像馆的任景丰在北京拍摄了中国第一部无声戏剧舞台纪录电影《定军山》,这件事被认定为中国电影诞生的标志。

l 1909年由外国人创办中国的第一家电影制作公司——亚细亚影戏公司。

1916年完全由中国人自己开办的电影制作公司是张石川和几个朋友联合创办的“幻仙影片公司”。

但这家公司只拍了一部影片《黑籍冤魂》,便因资金困难而宣告结束了。

此后,由中国的民族资本投资拍摄电影的公司是著名的商务印书馆。

1917年,商务印书馆从一个外国人手里低价买进了一批电影器材,决定在图书出版之外,兼营电影业,这是中国自己投资拍摄电影较有规模的开端。

l 20年代,中国电影进入大规模发展时期,当时全国数十个城市大小电影公司林立,仅上海就达141家。

出现了中国第一批导演和电影明星。

这个时期既有商业化程度很高的娱乐片(如武侠片、古装片等),也有反映社会生活的“人生问题剧”。

20年代,上海每年的观众数超过700万人,这个规模和世界其它大城市不相上下。

l 30年代,是中国电影的发展转折时期。

1931年,夏衍等人成立了共产党领导的电影小组。

1933年2月9日,“中国电影联盟”在上海正式成立。

直接干预时政的影片也多了起来,电影从摄影棚中走出来,承担起唤起民族精神的时代任务。

同事,有自由派文人支持的商业电影也相当繁荣,这些抱着娱乐人生目的商业电影人曾与左翼电影人发生过激烈的论战。

l 30年代后期—40年代中期,抗战爆发后,中国存在着四种电影形态:上海汪伪政府电影、重庆国民党电影、伪满洲电影、延安电影。

但总的来说,电影艺术发展缓慢。

l 抗战结束后,在当时国民政府的扶持下,国家电影机构和民间电影企业拍摄了不少电影。

但从质量上看,民间企业的出品更优秀一些。

代表作l 1928年,《火烧红莲寺》掀起武侠神怪片的大潮,这部影片在三年内连续拍摄了18部集,观者之多,堪称万人空巷。

中国电影欣赏(邹超平09221120 序号:34)由于自己没什么爱好,所以课余时间基本花在看电影上。

回想一下,这个学期看的电影绝不下60部。

可以这么说,近两年来中国所拍摄的电影基本都看过。

然而,大部分电影的故事情节基本已经抛之脑后了,但是,还是有那么几部仍让我记忆犹新,其中故事情节仍然回荡在我的脑海。

下面就让我来谈谈自己对这几部影片的看法或感受吧!《唐山大地震》——相信大家都看过这部影片吧!这部影片是由著名导演冯小刚以1976年7月28日,发生于中国唐山的里氏7.8级大地震的这个灾难为背景,根据小说《余震》改编而成。

这部影片的演员没有大牌明星,但却引起强烈的反响,吸引了无数人的眼球。

这部影片描述的是1976年,一个平凡普通的四口之家——父亲方大强,母亲元妮,姐弟方登、方达,他们过着普通但幸福的生活,然而天有不测风云,地震在毫无征兆的情况下突然袭来,残忍的残拆散了这个普通但完整的家庭——父亲方大强为救子女,不顾自己安危冲进摇摇欲坠的平房,结果永远的离开了这个世界,这充分的表达了父母对儿女的爱,父母的崇高伟大,怎能不让人感动呢?然而更不幸的是姐弟竟然被同一块楼板压着,一个在这头,一个在那头,当救援人员说只能救一个,让元妮选择到底救哪一个时,这对元妮无疑是残忍的,因为对于一个母亲来说,手心手背都是肉啊,她哪一个也不想舍去!无奈之下,她选择了弟弟方达,而头脑清醒的方登听到了母亲的选择,此时,她恨母亲,恨她重男轻女,恨她不顾自己的死活,然而她只有默默的流泪,等待死亡的到来!也许创天眷恋,她活下来了,但她不肯原谅母亲,于是她没有寻找母亲而是选择被一对军人夫妇收养,开始自己全新的生活。

弟弟方达也锯掉了一只手,最后跟随着母亲相依为命。

虽然地震过去了,但元妮心中的地震永远也不会消失,因为她觉得对不起方登,她不能原谅自己没有救下女儿。

于是,她每次给他们烧纸钱的时候,都会告诉他们回家的路,32年一直这样。

尽管在儿子有钱要给她买房她也拒绝了,有人追求她,她也拒绝了。

中国早期电影摘要:电影自诞生,仅隔不到一年的时间便传入中国,并在中国迅速发展起来。

至今电影传入中国已逾百年,它从一种带有文化殖民色彩的舶来品,演变为民族文化不可或缺的组成部分,并日益发展壮大完善起来。

本文主要写的是有关中国早期电影的一些东西,其主要从中国电影的萌芽、中国早期电影发展以及港台早期电影三方面来对中国早期电影进行的浅谈。

关键字:中国早期电影、中国“影戏”美学、中国纪实主义、早期港台电影中国早期电影的时期主要集中于1896至1931年,这期间中国电影经历了萌芽和发展壮大,由单纯地从外国输入带殖民文化色彩的电影到不断推出自己拍摄的带有浓郁中国文化特色的影片的转变,成为中国电影发展史上一段极为重要的时期。

一、中国电影的萌芽1、电影的传入1895年12月28日,电影在法国诞生。

仅隔不到一年时间,电影于1896年(清光绪二十二年)传入中国。

1896年8月2日,上海的娱乐场所徐园首度放映了西方人制作的电影短片,使中国人第一次看到了电影。

中国人给它最初的名字是“西洋影戏”。

2、早期外国电影在中国的放映、发展及其影响●放映在中国最初的电影放映并没有专门像今天电影院一样的场所,而只是借茶园或戏园场地。

并因陋就简,电影放映只是穿插在一些游艺杂耍节目中作为奇观式的余兴。

当时放映的节目多为介绍世界各地风光、民俗、民间艺术、生活即景的短片。

诸如《俄国皇帝游历法京巴里府(巴黎)》、《西班牙跳舞》、《西方野番刑人》、《马房失火》、《婚礼教堂》、《水池浴戏》、《秋千弄枝》等。

这些影片大都节目短小、绘影传神,异域景观、千变万化,给人一种前所未见的新鲜刺激,形成一种与现代科技相结合的新兴娱乐形式。

●发展我国电影放映的发展首先是在上海开始,随后流行于北京,并逐渐遍于南北,深入内地。

1899年(清光绪二十五年),西班牙商人加伦白克来到上海,并先后在福州路升平茶楼、虹口乍浦路跑冰场和湖北路金谷香番菜馆客堂内放映电影。

1902年(清光绪二十八年)1月,北京也开始放映电影。

其先只是对朝廷皇族官员等放映,因两次爆炸而被认为是不吉之物,但这并未影响其在北京城内的流行,从1906年起,电影放映越来越受到当时北京城内观众的欢迎。

1908年,西班牙人雷玛斯在上海虹口海宁路与乍浦路口,用铅铁皮搭建了一座可容二百五十人的虹口大戏院,这便是在中国出现的第一家电影院。

此后数年间,他先后兴建成了设备更趋完善的维多利亚影戏园、夏令配克、思派亚、卡德、万国等影戏院,分布在上海各个城区,组成了一个庞大的雷玛斯游艺公司。

在第一次世界大战开始后,以上海为中心,各外国电影投机商人对中国电影市场的争夺日益剧烈起来。

葡萄牙人郝思倍在北四川路修建了爱普庐影戏院;来中国从事拍片活动的意大利人劳罗,改建了北四川路的福建大戏院为上海大戏院,放映电影;而在虹口也同时出现了两家以日本人投资为主的戏院——乍浦路的东京活动影戏院和武昌路的东和活动影戏园;专门出租影片的英商林发影戏公司也在南京路谋得利戏园开始放映电影,并把海宁路的鸣盛梨园改组为爱伦活动影戏园;西班牙人古藤倍则在南市方浜桥开设了共和影戏院。

●影响外国影片的输入和在我国的放映,从经济方面来看,它同资本主义国家对殖民地半殖民地的一般商品输出与资本输出没有什么不同。

从政治意义方面来看,则具有帝国主义文化侵略的毒害作用。

特别是当时风行一时的连续多集美国侦探长片在我国产生了极坏的社会影响,许多耸人听闻的暴力及社会治安犯罪的发生都是受其影响与毒害。

这些恶劣的影片和它所带来的后果,曾引起了当时我国观众的极大反感。

虽然这时期的电影还没有发展成为完整的艺术,却已经成为充满了帝国主义堕落“文明”的麻醉剂。

二、中国早期电影发展虽然外国电影的放映给中国带来了许多负面的影响,但电影在中国的出现,毕竟给中国人民带来了一种新的娱乐形式,受到了观众的欢迎,也引起了我国一部分知识分子摄制“中国影片”的愿望。

1、中国的第一部影片1905年春夏之交,第一部国产片《定军山》问世。

其是由北平经营丰泰照相馆的任景丰负责现场调度指挥,由是我国当时的“伶界大王”谭鑫培主演,由丰泰照相馆里的照相技师刘仲伦担任摄影,前后三天摄制完成的。

《定军山》是我国最早的一部戏曲片,也是中国人自己摄制的第一部影片。

虽然拍成的《定军山》视觉效果不太理想,但却颇观众欢迎,并让中国电影一开始就与戏剧结下不解之缘,从而深刻地影响了国产片的美学形态。

2、中国早期电影的主流——“影戏”美学●中国第一部短故事片1913年,洋行职员出身的张石川与剧评家出身的郑正秋组织“新民公司”,专门承接美资“亚细亚影戏公司”在上海的拍片业务。

通过这种“借鸡生蛋”的方式,他们拍摄了一部以喜剧手法表现一对青年男女在长辈撮合下吹打成亲经过的针砭封建婚姻陋习的影片《难夫难妻》,这是中国电影史上第一部短故事片。

●中国第一部长故事片1916年,张石川和郑正秋又以“幻仙公司”的名义拍摄了表现一个鸦片毒害问题的中国第一部长故事片《黑籍冤魂》。

该片摄影机和摄影场都是租自意大利人劳罗,摄影师也是由劳罗担任,但该片由张石川担任导演并任主要演员。

●1931年1月,张石川导演了中国第一部国产有声片《歌女红牡丹》,该片是明星公司和上海百代唱片公司采用“蜡盘发声”工艺合作摄制的。

●郑正秋和张石川郑正秋,广东潮州人,是一位实绩卓著的大家。

因幼年随家迁居上海,入学堂受西化风气影响而渐对新剧产生兴趣。

辛亥前后,思想激进,并以旗帜鲜明的“丽丽所剧评”而著称。

张石川,浙江宁波人,也是贡献良多的又一位大家。

自幼丧父,随舅父到上海经商,办过文明戏班,经营过新世界游艺场,又做过洋行买卖,与洋人和西方文化的渊源较深。

但两人主张有所不同,郑正秋主张“教化社会”的艺术观念,他秉承“文明以载道”的古训,提倡影片“以正当之主义提示于社会”。

而张石川则更多地认同商业化电影“娱乐人生”的模式,“处处唯兴趣是尚,以冀博人一粲”。

因此,张石川曾在《黑籍冤魂》后拍摄了《滑稽大王游沪记》、《劳工之爱情》等滑稽短片,其中《劳工之爱情》是中国目前保存完整的最早的一部故事片。

在这一系列滑稽短片遭遇冷落之后,接受郑正秋艺术主张,导演正剧《孤儿救祖记》并一举成功,该片被视为中国电影“一种有民族特色的、独立的艺术形式的一个开端”,编导将封建伦常秩序和资产阶级改良主义思想糅合的特点,是那个时代文艺作品的一个标志,将中国早期电影导向成熟阶段。

其后,又与郑正秋合作编导如《玉梨魂》、《盲孤女》等一系列反映妇女悲剧命运的影片。

1928年,张石川导演十八集神怪武侠片《火烧红莲寺》,引起竞拍神怪武侠片的潮流。

而郑正秋于1933年编导的影片《姊妹花》是其最重要的成就,影片公映后轰动一时,成为当时上座率最高的影片之一。

郑正秋和张石川是我国电影的先驱者,中国电影的拓荒者。

他们善于从民族文化资源中发掘题材,并将传统戏曲及文明戏的手段和元素吸收到电影中,逐渐确立起中国早期电影的主流——“影戏”美学。

3、中国电影纪实主义的开启●1917年商务印书馆的商务影戏部成立,其以“社会启蒙”为宗旨率先拍摄了一系列纪录片,如《商务印书馆放工》、《庆祝欧战胜利游行》等。

其后拍摄了多部故事片,基中反响最大的是取材于一则社会新闻,叙述某洋行买办谋财害命的凶杀案的《阎瑞生》。

题材的新闻性和影像的纪实性是此片的两大特征,其大量采用外景拍摄与运动镜头,摆脱了舞台剧的模式和束缚。

商务出品的风格被视为开启了中国电影纪实主义的源头。

● 商务印书馆几类影片的摄制从1918年开始,商务印书馆成立活动影戏部,广泛地开展了摄制影片的活动。

所摄影片号称分为“风景”、“时事”、“教育”、“新剧”和“古剧”五大类,其中仍多为短片。

“风景片”方面,内容广泛地包括了全国各地的名胜古迹,代表作有纪录南方景色的《南京名胜》、《长江名胜》,纪录北国风光的《北京风景》、《济南风景》等。

这些风景片,完全不同于帝国主义影片商人来中国拍摄的猎奇的污蔑中国落后的那种所谓的风景片,而是比较严肃地介绍了祖国的美丽河山、人文风俗、悠久文化和历史建筑,并在一些风景片中还联系了当时的某些政治事件,这些在一定程度上能够引起观众的爱国主义情感。

“时事片”,即“新闻片”,它们纪录了当时上海某些社会生活。

其代表作有《东方六大学运动会》、《约翰南洋比赛足球》、《国民大会》等。

这些影片和帝国主义商人买办资产阶级和军阀官僚在此以前或以后拍摄的什么《西太后光绪帝大出丧》、《袁世凯任总统》等一系列表现大官僚“风采”和军阀政府的“警政”之类的所谓纪录片显然是不同的。

“教育片”则是体现了其以影片传播资产阶级文化的方针。

但其中也有介绍某些专门教育事业的,如《盲童教育》、《慈善教育》、《养真幼稚园》等,有介绍体育、军事教育的如《女子体育观》、《技击大观》等,也有介绍科学卫生知识的,如《驱灭蚊蝇》、《养蚕》等。

“古剧片”则以梅兰芳的《春香闹学》和《天女散花》为代表。

梅兰芳,字畹华,是我国著名的京剧表演艺术家。

其祖父梅巧玲、父亲梅竹芬都是我国著名的京剧旦角演员。

昆曲《春香闹学》是我国明代伟大戏曲作家汤显祖所著传奇《牡丹亭》中的一折,而《天女散花》表演的是一个美丽的神话故事。

两部影片的导演工作,都是由梅兰芳自己担任。

摄影工作相当严肃,尽可适应了我国传统戏曲表演的特点。

并且运用了特写镜头和叠印画面,使影片在摄制技术上达到了当时较高水平。

“新剧片”因其倒向半殖民地半封建文化的逆流而成为违背时代精神的短片。

其内容大致可以分为无聊的滑稽短片、宣扬封建道德的所谓“警世”影片和神怪加武打的三类。

这些“新剧片”成为完全模仿了当时已经趋向没落文明新戏或西方资产阶级无聊打闹的东西。

三、港台早期电影1、香港早期电影目前有可考的对于香港电影的最早探究是1897年4月28日美国人携机带片在港做的公开放映。

1909年,布氏以亚细亚公司的名义在香港拍摄了《瓦盆伸冤》和《偷烧鸭》两部影片,此片可以说是华人参与香港的电影制作活动之始。

1913年,被誉为“香港电影之父”的黎明伟在香港创办华美影片公司,拍摄了香港第一部故事片《庄子试妻》,这是史上第一部由香港出品的故事短片。

影片由黎明伟自己编剧,同时反串扮演了片中女主角庄子之妻。

黎明伟的妻子严珊珊扮演扇坟寡妇的婢女一角,成为中国影片中出现的第一位女演员。

《庄子试妻》后被布拉斯基带回美国,成为中国第一部在国外放映的影片,同时也是中国影片运往外国放映的开始。

2、台湾早期电影台湾电影起步较晚,在漫长的日占区期间,电影一直是日本侵略者推行殖民统治的工具。

直到1921年,台湾文化界成立的台湾文化协会从大陆输入《孤儿救祖记》放映,才开启了台湾电影的大门。

1925年,台湾成立最早的制片团体台湾映画研究会,摄制了第一部故事片《谁之过》。

台湾早期电影指的是1964年健康写实路线之前的台湾电影,可分为三个时期,一是1907年到1945年的日据时期,二是1945年1963年的国语片时期,三是1955年到1964年的闽南语片时期。