对联的起源

- 格式:ppt

- 大小:196.50 KB

- 文档页数:24

对联的来源与发展对联是中国传统文化中的一种独特形式,它是由两句相对呼应的诗句组成,形式上上下句字数相等或相近,内容上意义相对,形成一种对比或呼应的关系。

对联的来源与发展可以追溯到中国古代的文化传统,经历了漫长的发展过程。

一、对联的起源对联的起源可以追溯到中国古代的文化传统,最早可以追溯到汉朝。

据史书记载,对联的起源与汉代的“对对子”有关。

汉代的“对对子”是指在祭祀活动中,为了增加祈福的效果,人们会在祭祀场所的两侧挂上一对对联,通过对联的呼应与对比,来表达祝福和美好的愿望。

随着时间的推移,对联逐渐从祭祀活动中脱离出来,成为一种独立的文化艺术形式。

在唐代,对联的使用更加普遍,成为文人雅士们赋诗作文的一种方式。

唐代文人王勃的《滕王阁序》中就有“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”的对联,这是对联在文学领域中的早期应用。

二、对联的发展随着时间的推移,对联逐渐发展壮大,并在明清时期达到了巅峰。

明代,对联的使用范围更加广泛,不仅出现在宫廷和贵族的府邸中,还广泛应用于民间的庙宇、商铺和家庭。

明代文人王阳明在《传习录》中也提到了对联的重要性,他认为对联是一种表达思想和情感的艺术形式。

到了清代,对联的发展进一步扩展。

清代文人黄宗羲在《明儒学案》中提到,对联是一种文化传统,它能够表达人们的情感和思想,起到了交流和传播文化的作用。

在清代,对联的使用也更加普及,不仅出现在庙宇和商铺中,还广泛应用于农村的民间活动中。

近代以来,对联在中国的文化传统中仍然占有重要地位。

在新中国成立后,对联的使用范围进一步扩大,不仅出现在公共场所和政府机关中,还广泛应用于各种文化活动和节日庆典中。

对联也成为了中国文化的一种重要符号,代表着中国传统文化的独特魅力。

三、对联的特点对联作为一种独特的文化艺术形式,具有以下几个特点:1. 对仗工整:对联的上下句需要在形式上达到对仗的效果,即上下句的字数相等或相近,并且在音韵和意义上相对呼应。

2. 内容相对:对联的上下句在内容上通常是相对的,通过对比或呼应的方式来表达一种意境或情感。

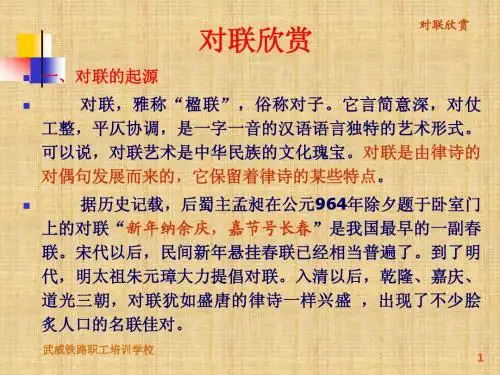

对联的起源(推荐11篇)篇1:对联的起源对联又称对偶、门对、春贴、春联、对子、桃符、楹联(因古时多悬挂于楼堂宅殿的楹柱而得名)等,是一种对偶文学,起源于桃符。

是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句。

言简意深,对仗工整,平仄协调,字数相同,结构相同,是中文语言的独特的艺术形式。

对联相传起于五代后蜀主孟昶,它是汉族传统文化瑰宝,春节时挂的对联叫春联,办丧事的对联叫做挽联,办喜事的对联叫庆联。

对联是利用汉字特征撰写的一种民族文体,一般不需要押韵(律诗中的对偶句才需要押韵)。

骈文与律诗是对联的两大直接源头。

对联在自身发展过程中,又吸收了古体诗、散文、词曲等的特点。

因而对联所用句式,除了律诗句式、骈文句式外,还有古体诗句式、散文句式、仿词曲句式。

不同句式适用格律不同、宽严不同。

其中律诗句式平仄要求最严,古体诗句式则除了对句末平仄有要求,其他位置平仄不拘。

春联源远流长,相传起于五代后蜀主孟昶。

他在寝室门板桃符上的题词:“新年纳余庆,嘉节号长春”,谓文“题桃符”(见《蜀杌》),这要算中国最早的对联,也是第一副春联。

此说的根据是清代楹联学家梁章钜《楹联丛话》引《蜀杌》,但据《楹联概说》考证,梁章钜在引用时将“以其词工”改为“以其词非工”,《蜀杌》原文认为该联是辛寅逊而非孟昶所作。

宋代不同史料对此说法不一,还有将作者归为孟昶儿子的。

因而这副春联作者到底是谁,仍是个悬案。

对联作为一种习俗,是汉族传统文化的重要组成部分。

对联的分类按用途分1、通用联――如春联,2、专用联――如茶联、寿联,婚联,喜联,挽联,行业联,座右铭联、赠联,题答联。

3、春联:新年专用之门联。

如:杨柳吐翠九州绿;桃杏争春五月红。

4、贺联:寿诞、婚嫁、乔迁、生子、开业等喜庆时用。

如:一对红心向四化;两双巧手绘新图。

(喜联),福如东海;寿比南山。

(寿联)5、挽联:哀悼死者用。

如:著作有千秋,此去震惊世界;精神昭百世,再来造福人群。

6、赠联:颂扬或劝勉他人用。

对联的典故和趣事

对联,又称对子、楹联,是中华民族传统文化的瑰宝之一。

它起源于桃符,是一种对偶的书法艺术形式。

对联字数不等,字数相等的为工整联,字数不等的为参差联。

一、对联的典故

对联的起源可以追溯到上古时期的桃符。

桃符是古代用于驱邪避害的物品,由两块桃木板制成,上面写着神荼、郁垒两位门神的名字。

到了汉代,桃符逐渐演变为春联,人们在桃符上写上吉祥的文字,用来表达对新一年的美好祝愿。

二、对联的趣事

关于对联,民间流传着许多趣事。

1.苏小妹打趣苏东坡脸太长

苏东坡是北宋著名的文学家,他有一次写了一副对联:

庐山烟雨浙江潮,未到千般恨未消。

他的妹妹苏小妹看了之后,笑称:“哥哥的脸太长了,这副对联正好可以用来形容你的脸。

”苏东坡听了,哭笑不得。

2.乾隆皇帝的对联趣事

乾隆皇帝是一位才华横溢的皇帝,他也非常喜欢对联。

有一次,乾隆皇帝微服出巡,来到一家酒楼。

他看到酒楼门口的对联写道:天下第一楼

乾隆皇帝觉得这副对联太过于狂妄,便提笔写了一副新的对联:

地下第二泉

酒楼老板看到乾隆皇帝的对联,顿时哑口无言。

对联不仅是一种书法艺术,也是一种文化传承。

它寄托了人们的美好祝愿,也体现了中华民族的智慧和创造力。

对联的起源-1张贴桃符:秦汉以前,民间每逢过年就有悬挂桃符的古老风俗。

桃符,即春节时挂在大门两边的桃木板,画有神荼、郁垒二神的画像,或书其名字,分挂大门左右两边,用以驱鬼避邪对联的起源-2张贴门神:神荼郁垒的形象,唐代以后被秦琼、尉迟恭所取代。

二人是唐初的开国功臣,也是太宗手下的猛将,传说由於泾河老龙被斩,引起鬼混唐朝,闹得太宗不得安宁,命秦琼、尉迟恭把守宫门,才镇住鬼怪。

后来太宗令画其像,贴於宫门上,从此有了张贴门神的习俗。

对联的起源-3对联为骈文和律诗的产物。

对句起源极早,六朝骈文集对偶之大成。

初唐沈、宋完成律诗的格律,诗的对偶更为固定化、规律化。

对联最迟起於唐代。

诗人刘郇伯与范酇为诗友,范云:「岁尽天涯雨。

」久无对句,刘谓:「人生分外愁。

」这是五言诗的对句。

李义山:「远比召公,三十六年宰辅。

」温庭筠对曰:「近同郭令,二十四考中书。

」成熟的口头对联,於此时出现。

对联的起源-4五代时期,《宋史.蜀世家》:「每岁除,命学士为词,题桃符,置寝门左右。

」后蜀国君孟昶以学士辛寅逊所撰非工,自命笔题云:「新年纳余庆,佳节号长春。

」为最早的春联,春联是对联之一。

关于对联的起源,说法有二。

一是据清末谭嗣同《石菊影庐笔记·学篇》中语,说对联起源于南朝梁代。

那时的一位文学家刘孝绰(481-539年)罢官不出,题句门上"闭门罢庆吊,高卧谢公仰"。

其三妹题"落花扫仍合,丛兰摘复生"。

谭以为,此虽称诗,而出于门上,语皆骄俑,为对联之始。

若如此说,则上四句为最早的两副对联。

二是比较规范的说法,起源于"桃符"说。

清代富察敦崇《燕京岁时记·春联》记载"春联者,即桃符也。

自入腊以后,即有文人墨客,在市肆檐下写春联,以图润笔,祭灶之后。

则渐次粘挂,千门万户焕然一新"。

何谓"桃符"。

据《淮南子》一书说,这"桃符"是用一寸宽,七八寸长的桃木做的,在桃木板上写神荼郁垒(读音"仲舒"、"郁律")二神之名,悬挂在大门两旁,或者还画上这两个神像,左神荼右郁垒。

奇对趣联1、对联的起源:早在秦汉以前,我国民间过年就有悬挂桃符的习俗。

所谓桃符,即把传说中的降鬼大神“神荼”和“郁垒”的名字,分别书写在两块桃木板上,悬挂于左右门,以驱鬼压邪。

这种习俗持续了一千多年。

这是对联最原始的形式。

在两千多年前的先秦书籍中,就存在许多含有对偶因素的句子。

例如,《诗经》中有“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。

”《老子》中有“有无相生,难易相成。

”《论语》中有“君子周而不比,小人比而不周”。

后来,在汉赋以及魏晋南北朝盛行的骈文里,句子更是“奇偶相配”。

隋唐以后,律诗兴起,其颔联、颈联都是对仗的,把它们单独抽出来,就是一副对联。

如“海内存知已,天涯若比邻。

”“无边落木潇潇下,不尽长江滚滚来。

”“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

”等等,对联做为一种独立的艺术形式是从律诗中分化出来的。

这是现代对联的来源之一。

对联的另一个来源是集句。

把原来各不相干的词句按照一定意义集在一起,恰成对偶,也可形成很好的对联。

沈括《梦溪笔谈》说,王安石曾摘“鸟鸣山更幽”对古人诗句“风定花犹落”。

这样,比原诗“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”更妙,因为后者上下句只有一层意思,而前者上句是静中有动,下句则动中有静。

对联的来源之三是文人的专意创作。

一般认为,后蜀孟昶所作“新年纳余庆,嘉节号长春”的春联,是传世的第一副对联。

(此“中国第一联”或可作为一种提法,而不能就此论定。

例如唐太宗就曾题书藏晋词一联语:“文章千古事;社稷一戎衣”。

)对联的发展、形成有其漫长的演变过程和民间性等,并不能确认哪是真正的首联。

北宋末宣和年间,有人把四川眉山诗人唐庚的名句“山静似太古,日长如小年”用来作门联,这是日常用对联榜门的一个先例。

南宋的杨邦乂在金军攻破建康,威武不屈,咬破手指,用鲜血在衣襟上写下十个大字:“宁作赵氏鬼,不为他邦臣。

”朱熹筑沧州精舍,曾自书一联:“佩韦遵考训,晦木谨师传。

”一直到了明代,人们才始用红纸代替桃木板,出现我们今天所见的春联。

对联的起源简介对联,中国的传统文化之一,又称楹联或对子,是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句。

今天店铺就来告诉你对联的起源简介,欢迎阅读。

对联的起源简介五代时,西蜀的宫廷里,有人在桃符上提写联语。

据《宋史·蜀世家》说:后蜀主孟昶令学士章逊题桃木板,“以其非工,自命笔题云:‘新年纳余庆,嘉节号长春’”,这便是我国的第一副春联。

直到宋代,春联仍称“桃符”。

王安石的诗中就有“千门万户幢幢日,总把新桃换旧符”之句。

宋代,桃符由桃木板改为纸张,叫“春贴纸”。

明代,桃符才改称“春联”。

明代陈云瞻《簪云楼杂话》中载:“春联之设,自明太祖始。

帝都金陵,除夕前忽传旨:公卿士庶家门口须加春联一幅帝微行时出现。

”春节贴春联的民俗起于宋代并在明代开始盛行。

据史书记载,明太祖朱元璋酷爱对联,不仅自己挥毫书写,还常常鼓励臣下书写。

有一年除夕,他传旨:“公卿士家,门上须加春联一副。

”初一日太祖微服出巡,看见交相辉映的春联感到十分高兴。

当他行至一户人家,见门上没有春联,便问何故。

原来主人是个杀猪的,正愁找不到人写春联。

朱元璋当即挥笔写下了“双手劈开生死路,一刀割断是非根”的春联送给了这户人家。

从这个故事中可以看出朱元璋对春联的大力提倡,也正是因为他的大力提倡,推动了春联的普遍盛行。

到了清代,春联的思想性和艺术性都有了很大的提高,梁章矩编写的春联专著《槛联丛话》对楹联的起源及各类作品的特色都作了一一论述。

春联在当时已成为一种文学艺术形式。

对联的由来南朝《荆梦岁时记》记载,每逢岁时,人们便挂桃符来驱鬼避邪、迎喜接福。

这是对联的萌芽。

五代时,桃符上的神像不见了,取而代之的是联语。

《茅亭客话》记载:蜀后主孟昶曾写了一副“新年纳余庆,嘉节号长春”的对子,是我国最早的对联。

宋代受诗词的影响,对联在对仗方面前进了一大步。

大诗人陆游就曾为自己的书房题联:“万卷古今消永日,一窗昏晓话流年”。

明代对联获得了进一步发展。

《簪去楼杂记》记载:朱元璋建都京城之后,曾下令“凡公卿士庶门第,须加春联一副”,他本人也带头写了一副对联送与徐达----“破虏平蛮,功贯古今人第一;出将入相,才兼文武世无双。

对联的来源与发展一、对联的起源与定义对联,又称对子,是中国传统文化中独特的一种艺术形式,是指两句对仗的诗句,通过对仗、平仄、压韵等手法形成一种对偶关系,表达出一定的意境或者寓意。

对联的起源可以追溯到中国古代的诗经时期,但真正成为一种独立的艺术形式并广泛流传的是在宋代。

二、对联的发展历程1. 宋代:对联开始成为一种独立的艺术形式,并得到了广泛的发展和应用。

宋代的文人雅士们纷纷以对联来展示自己的才华,对联也逐渐成为一种文化活动。

2. 元代:对联的发展在元代得到了进一步的推动和丰富。

元代的戏曲文学中,也浮现了不少对联的应用,使得对联的形式更加多样化。

3. 明代:明代是对联发展的黄金时期,对联的应用范围更加广泛,不仅在文人雅士间流行,也开始进入民间。

明代的对联作品中,不仅有不少优秀的名篇佳作,还形成为了许多流派和风格。

4. 清代:清代对联的发展相对较为平稳,继承了明代的传统,并加入了一些新的元素。

清代的对联作品多以咏物、赞叹、祝福等为主题,形式上更加注重平仄、压韵和对仗的工艺。

5. 近现代:对联在近现代得到了更广泛的传播和发展。

随着印刷技术的发展,对联的制作和传播变得更加方便和快捷,对联也开始涉及到更广泛的社会领域,如政治、商业等。

三、对联的分类和形式1. 分类:a) 按内容分类:咏物对联、赞叹对联、祝福对联、讽刺对联等。

b) 按形式分类:对仗对联、压韵对联、平仄对联、对仗压韵对联等。

c) 按结构分类:对仗式对联、对子式对联、对仗对子式对联等。

2. 形式:a) 对仗对联:两句诗句在字数、平仄、压韵上达到对仗的要求,形成一种对称的结构。

b) 压韵对联:两句诗句在压韵上达到要求,但平仄和字数可以灵便变化。

c) 平仄对联:两句诗句在平仄上达到对称的要求,但字数和压韵可以灵便变化。

d) 对仗压韵对联:两句诗句在字数、平仄和压韵上都达到对称的要求。

四、对联的艺术特点和意义1. 艺术特点:a) 简炼明快:对联以简炼的文字表达,能够准确传达出作者的意图。

一、对联的来历和起源对联是一种独特的文学艺术形式,它始于五代,盛于明清,迄今已有一千多年的历史,对联也叫“楹联,俗称对子。

是写在纸、布上宝。

它是中华民族智慧的结晶,是中华民族特有的精神财富。

对联作为一种习俗,是中国传统文化的重要组成部分。

2005年,中国国务院把楹联习俗列为第一批国家非物质文化遗产名录。

楹联习俗在华人乃至全球使用汉语的地区以及与汉语汉字有文化渊源的民族中传承、流播,对于弘扬中华民族文化有着重大价值早在秦汉以前,我国民间过年就有悬挂桃符的习俗所谓桃符,即把传说中的降鬼大神神茶和郁垒的名字,分别书写在两块桃木板上,悬挂于左右门,以驱鬼压邪这种习俗持续了一千多年,到了五代,人们才开始把联语题于桃木板上据宋史.蜀世家记载,五代后蜀主孟昶每岁除,命学士为词,题桃符,置寝门左右末年(公元九六四年),学士幸寅逊撰词,昶以其非工,自命笔题云:新年纳余庆嘉节号长春。

这是我国最早出现的一副春联二、对联特点1、要字数相等,断句一致。

除有意空出某字的位置以达到某种效果外,上下联字数必须相同,不多不少。

2、要平仄相合,音调和谐。

传统习惯是“仄起平落”,即上联末句尾字用仄声,下联末句尾字用平声。

3、要词性相对,位置相同。

一般称为“虚对虚,实对实”,就是名词对名词,动词对动词,形容词对形容词,数量词对数量词,副词对副词,而且相对的词必须在相同的位置上。

4、要内容相关,上下衔接。

上下联的含义必须相互衔接,但又不能重覆。

三、对联的种类1、春联所谓“春联”,又叫“春贴”,是为庆贺新春佳节而作的楹联,是对联重要的一种形式,也是最常见的对联。

这种楹联,多是寄情抒怀,希望一年吉祥如意。

2、节日联所谓节日联,是针对各种节日,以示庆祝、纪念,使节日倍增欢乐、热烈、隆重气氛而撰写的联语。

比如:人逢喜事尤其乐;月到中秋分外明。

(中秋节联)。

3、婚联所谓婚联,又称“喜联”,是嫁娶的专用联语。

比如:欢庆此日成佳偶;且喜今朝结良缘4、寿联所谓寿联,是为祝贺生日而作的楹联,多是称颂寿者的功劳业绩。

对联的来历精选对联,是我国一种独有的文学艺术形式。

对联历史悠久,始于五代,盛于明清,迄今已有一千多年的历史,是我国古代流传下来的一笔宝贵财富。

接下来小编为大家整理了对联的来历,欢迎大家阅读!对联的来历一对联的文体渊源对联是由律诗的对偶句发展而来的,它保留着律诗的某些特点。

古人把吟诗作对相提并论,在一定程度上反映了两者之间的关系。

对联要求对仗工整,平仄协调,上联尾字仄声,下联尾字平声。

这些特点,都和律诗有某些相似之处,所以有人把对联称为张贴的诗。

但对联又不同于诗,它只有上联和下联一般说来较诗更为精炼,句式也较灵活,可长可短,伸缩自如。

对联可以是四言、五言、六言、七言、八言、九言,也可以是十言、几十言。

在我国古建筑中,甚至还有多达数百字的长联。

对联无论是咏物言志,还是写景抒情,都要求作者有较高的概括力与驾御文字的本领,才可能以寥寥数语,做到文情并茂,神形兼备,给人以思想和艺术美的感受。

对联的起源时间早在秦汉以前,我国民间过年就有悬挂桃符的习俗。

所谓桃符,即把传说中的降鬼大神“神茶”和“郁垒”的名字,分别书写在两块桃木板上,悬挂于左右门,以驱鬼压邪。

这种习俗持续了一千多年,到了五代,人们才开始把联语题于桃木板上。

据《宋史蜀世家》记载,五代后蜀主孟昶“每岁除,命学士为词,题桃符,置寝门左右。

末年(公元九六四年),学士幸寅逊撰词,昶以其非工,自命笔题云:新年纳余庆,嘉节号长春。

”这是我国最早出现的一副春联。

宋代以后,民间新年悬挂春联已经相当普遍,王安石诗中“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”之句,就是当时盛况的真实写照。

由于春联的出现和桃符有密切的关系,所以古人又称春联为“桃符”。

对联的发展高峰一直到了明代,人们才始用红纸代替桃木板,出现我们今天所见的春联。

据《簪云楼杂话》记载,明太祖朱元璋定都金陵后,除夕前,曾命公卿士庶家门须加春联一副,并亲自微服出巡,挨门观赏取乐。

尔后,文人学士无不把题联作对视为雅事。

对联的由来

对联最早是起源于桃符,是人们为了去除厉鬼,而将神荼、郁垒的名字写在桃木上,并悬挂于门上。

然后随着发展,桃符上开始出现联语。

而到了明代,随着对对子的习俗开始盛行,对联的这个词也出现了。

时至今日,春节贴对联成了不可缺少的传统习俗。

按照用途来进行分类的话,可以分为通用联、专用联、春联、贺联、挽联、赠联、行业联等等。

1、对联以直观的文字形式彰显了一个家对代莱一年的幸福期望。

比如风流双全人吉祥,财喜两旺家和睦,日月万事如意。

2、对联体现我国语言魅力的独特艺术形式,最早的对联记载于三国时期,发展到如今,春联变成了过年必不可少的习俗。

3、一副对联,突显的.就是一个家庭的精气,倾注的就是一个家庭的期望。

对联的来源与发展一、对联的来源对联,又称对子、对仗,是一种中国传统的文化艺术形式,是由两句相对呼应、意义相关的诗句组成的。

对联的来源可以追溯到中国古代的文化传统和民俗习俗。

1. 古代祭祀习俗对联最早起源于古代的祭祀习俗。

在古代的祭祀活动中,人们会在神龛或祭坛上贴上对联,以表达对神灵的敬意和祈福之意。

这种对联的形式最早比较简单,通常是对仗的诗句,如“上联:天地玄黄,下联:宇宙洪荒”。

2. 文人雅士的创作随着时间的推移,对联逐渐从祭祀活动中脱离出来,成为文人雅士们的创作形式。

文人们通过对联的创作来展示自己的才华和文化修养,对联因此逐渐发展成为一种独立的艺术形式。

这些对联往往富有诗意,表达了作者的情感和思想,如“上联:春风送暖,下联:百花齐放”。

二、对联的发展对联作为一种文化艺术形式,经过了漫长的发展过程,逐渐成为中国传统文化的瑰宝。

1. 官方机构的推广在中国历史上的一些朝代,官方机构对对联的发展起到了积极的推动作用。

例如,明代的礼部曾规定官方对联的格式和内容,使得对联得到了更加规范和严谨的发展。

这些官方对联往往以儒家思想为基础,弘扬正统文化,如“上联:明德惟馨,下联:崇文光大”。

2. 民间传承与创新除了官方机构的推广,对联在民间也得到了广泛的传承与创新。

不同地区、不同民族的人们通过对联的创作,表达了各自的文化特色和思想观念。

例如,广东的对联常常以谐音和幽默为特点,如“上联:吃饭不忘碗筷,下联:睡觉不忘被褥”。

3. 对联的艺术性发展随着时间的推移,对联逐渐从纯粹的文字形式发展为一种具有艺术性的表现形式。

在对联的创作中,人们注重文字的美感和表现力,追求形式与内容的完美结合。

同时,对联的艺术性也得到了更加深入的研究和探索,形成了一套独特的审美标准和技巧。

总结:对联作为中国传统文化的一部分,源远流长,经历了祭祀习俗、文人雅士的创作、官方机构的推广以及民间传承与创新等多个阶段的发展。

在这个过程中,对联不仅仅是一种文字形式,更是一种文化传承和艺术表达的方式。

对联的来源与发展一、对联的来源对联,又称对子,是中国传统文化中的一种文学形式,起源于古代的祭祀活动。

对联的来源可以追溯到西周时期,当时人们在祭祀神灵时,会用竹简或木牌写下祝福的话语,这些话语往往成对出现,形成了最早的对联。

随着时间的推移,对联逐渐发展成为一种独立的文学形式,并在宋代达到了鼎盛时期。

当时的文人雅士们喜欢以对联的形式表达自己的情感和思想,对联逐渐成为文人雅士们展示才华的重要方式。

二、对联的发展1. 宋代对联的繁荣宋代是对联的鼎盛时期,当时的文人雅士们对对联的创作非常热衷。

他们在对联中追求意境的独特和对词语的巧妙运用。

宋代的对联以字数相等、平仄相对、意境相合为特点,其中最著名的代表作品是苏轼的《水调歌头·明月几时有》:“明月几时有,把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

”2. 明清时期的对联发展明清时期,对联的创作更加多样化和丰富化。

明代的对联注重字面上的对仗和平仄的呼应,清代的对联则更加注重意境的表达和情感的抒发。

清代文人在对联创作中加入了更多的修辞手法,使对联的艺术性得到了进一步的提升。

3. 当代对联的创作随着社会的发展和文化的变迁,对联的创作形式也发生了一些变化。

当代的对联创作更加注重与时俱进,反映了社会生活的变化和人们的思想情感。

同时,当代对联的创作也更加注重创新,尝试将传统与现代相结合,使对联的艺术形式更具时代特色。

总结:对联作为中国传统文化的瑰宝,源远流长。

从最早的祭祀活动中的祝福语到如今的文人雅士们的创作,对联经历了漫长的发展过程。

宋代是对联的鼎盛时期,明清时期对联的创作更加多样化和丰富化,而当代对联的创作更加注重与时俱进和创新。

无论是过去还是现在,对联都是一种独特的文学形式,它通过对仗、平仄和意境的表达,展现了中华民族的智慧和文化底蕴。

对联的来源与发展,不仅是中国文化的重要组成部分,也是中华民族优秀传统文化的重要遗产。

对联的起源精选对联,中国的传统文化之一,又称楹联或对子,是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句。

对联对仗工整,平仄协调,是一字一音的中华语言独特的艺术形式。

接下来小编为大家整理了对联的起源,欢迎大家阅读!对联的起源关于孟昶题桃符版事,《宋史·西蜀孟氏世家》、张唐英的《蜀??杌》、黄修复的《茅亭客话》、梁章钜的《楹联丛话》、还有谭嗣同的《石菊影庐笔识》等都有所载。

《蜀??杌》一书中说,“蜀未归宋之前,昶令学士辛寅逊题桃符版于寝门,以其词非工,自命笔云:‘新年纳余庆,佳节号长春。

’后蜀平,朝廷以吕余庆知成都,而长春乃太祖诞节名也。

”个中玄妙,恐非天意。

又据《宋代楹联辑要》所载,孟昶花园中有百花谭,兵部尚书王瑶题句曰:“十字水中分岛屿,数重花外见楼台。

”这也是我国最早的园林对联了。

但近年有人提出,五代时期除夕题联已成习俗。

最早的对联当属南朝梁代文学家刘孝绰和他妹妹刘令娴所作。

谭嗣同的《石菊影庐笔记》有这段记载,说的是刘孝绰罢官不出,自题一联于门上:“闭门罢庆吊,高卧谢公卿。

”其妹也作一联:“落花扫仍合,从兰摘复生。

”虽然联句欠工,但语句皆为骈丽,又题于门上,可以说它们是我国最早载于史书中的对联了。

这要比孟昶的那副对联要早四五百年。

不少学者认为,对联的成熟年代应为隋唐。

这也是多数人予以认可的说法。

梁朝初年,永明体产生以后,只是为对联的形成起到了一定的铺垫作用,而做为一种文学品类,并未形成体系。

南朝文学理论批评家刘勰在它的文学批评巨著《文心雕龙》中虽对“声律”、“丽辞”做过精辟的见解,对诗、骚、赋、乐府、颂赞、祝盟、铭、碑、哀吊、杂文、谐隐、史传、诸子、诸说、诏策、檄移、封禅、章表、奏启、议对、书记等效十种文体作了详尽的阐述,却未提到对联,这说明对联虽有早于刘孝绰者,但当时并未形成文体,或者并未引起文学家们的关注。

但是有不少学者认为,对联产生律诗(五代、唐代)以后,这种说法争议较大,反对者认为,关于对句之间的平仄问题,在唐朝之前已经得以解决,律诗中的句数,用韵相粘的问题和对联并不相干。

对联的来源与发展一、对联的来源对联,又称联句、对子,是中国传统文化中的一种独特艺术形式。

它由两句平行的诗句组成,前后相对呼应,意义相对照应,形式上对称美观。

对联的来源可以追溯到中国古代的诗经时期,而其发展则经历了漫长的历史过程。

1. 诗经时期对联的起源可以追溯到中国古代的诗经时期,诗经是中国最早的一部诗歌总集,收录了从周朝前期到春秋时期的诗歌作品。

其中,有一些诗句就具备了对联的雏形,比如《小雅·鹿鸣》中的“鹿鸣于飞,草木有声”就是一种前后对应的表达方式。

2. 唐宋时期对联在唐宋时期得到了进一步的发展。

唐代文人杜甫和白居易都是对联的爱好者,他们在书法和诗歌创作中广泛运用对联的形式,使对联的艺术更加丰富多样。

唐代的对联多以七言绝句为主,形式简练,意境深远。

宋代对联则更加注重对仗和韵律的处理,形式更加规范。

3. 明清时期明清时期是对联的鼎盛时期,对联的发展达到了巅峰。

明代文人董其昌在《梅花字义》中提出了对联的“工力学”,即对联的构思和创作技巧。

他认为对联应该注重平仄音律、意义相对、形式对称等方面的要求。

清代文人纪晓岚在《纪晓岚对联全集》中进一步总结了对联的艺术特点和技巧,对联的规范化程度更高。

二、对联的发展对联在中国的发展经历了漫长的历史过程,逐渐形成了独特的艺术形式和文化内涵。

1. 文化传承对联是中国传统文化的重要组成部分,它承载了丰富的文化内涵。

对联的创作需要对诗词、典故、历史等方面的知识有一定的了解,因此对联的发展促进了中国传统文化的传承和发扬。

2. 艺术创作对联是一种艺术形式,它要求创作者在有限的空间内表达出丰富的意境和情感。

对联的发展促进了书法、诗歌等艺术形式的创作和发展,同时也为广大的艺术爱好者提供了一个表达自己情感和思想的平台。

3. 社交交流对联在中国社会中有着广泛的应用,无论是节庆活动、婚丧嫁娶还是日常交流,对联都扮演着重要的角色。

人们通过对联的创作和交流,增进了彼此之间的情感和友谊,促进了社会的和谐与稳定。

对联的发展史对联是中国传统文化中极具代表性的形式之一,它不仅具有深厚的文化底蕴,而且在文学艺术上也有着高度的艺术性和审美价值。

下面将从对联的发展史入手,为大家介绍一下对联的发展历程。

一、起源阶段对联起源于汉代,最初是在祭祀活动中出现的。

汉代的祭祀活动中,有祭祀牲畜的习俗,人们常常在牲畜脖颈上系上红绸子,上面写上吉祥的话语。

这便是对联的起源。

二、初步形成阶段到了唐代,对联已经逐渐被人们所接受。

唐代的文人雅士,将对联写在诗歌、文章中,形成了“对仗句”的文艺形式。

这也是对联初步形成的阶段。

三、繁荣发展阶段到了明代,对联的发展达到了一个高峰。

明代的文化盛世,为对联的繁荣提供了良好的社会氛围。

明代文人雅士不仅写对联,还在自己的居所门前悬挂对联,以表达自己的文化素养和艺术修养。

四、逐渐式微阶段到了清代,对联开始逐渐式微。

清朝的文化倾向比较封闭,对联的发展受到了限制。

而且,随着社会的变化,对联的文化价值逐渐被人们所忽视,对联的应用范围也日益狭窄。

五、复兴阶段到了近代,对联开始复兴。

随着社会的进步和人们文化素养的提高,对联重新受到了人们的关注和喜爱。

人们不仅在自己的居所门前悬挂对联,还在各种场合中使用对联,表达自己的情感和思想。

六、现代发展阶段到了现代,对联已经成为了中国文化的重要组成部分。

现代人们使用对联的方式也更加多样化,不仅可以在纸张上写对联,还可以在电子屏幕上展示对联。

对联的发展也越来越注重文化的传承和创新,不断推陈出新,拓展应用范围。

七、现代对联的应用现代对联的应用已经不仅仅局限于居所门前和各种场合中,还可以在文艺作品中使用对联。

比如电影《唐山大地震》中,“天灾人祸,山河无恙”就是一对对联。

现代对联的应用已经越来越广泛,为对联的发展打开了新的空间。

八、对联的文化价值对联是中国文化的重要组成部分,它具有深厚的文化底蕴和艺术价值。

对联不仅可以表达人们的思想和情感,还可以展现人们的文化素养和审美品味。

通过对联的创作和欣赏,可以感受到中国传统文化的独特魅力和丰富内涵。