文言文阅读对策(六)文言文句读和翻译

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:3

2009年文言文阅读对策古代散文的基本写法在我国古代文学中,散文也是一笔不可多得的宝贵财富。

这些散文,体裁不同,形式多样,世事纷纭,景物争艳,情感流韵,义理博奥,为祖国文坛平添一份绚丽。

但不论如何多姿多彩,其基本写法还有比较一致的地方。

从高考的角度看,考查古代散文往往会涉及思想内容的概括分析,与表达技巧的鉴赏评价。

下面就从这两个方面作简要提示。

一、思想内容:古代散文所写的内容,就每一篇文章而言,当然千差万别,五彩缤纷,但综合起来看,主要写的是人、事、景、物、情、理等六个方面。

具体到某一篇文章,不可能六个方面都面面俱到,但仔细分析,任何一篇文章所写的都不外乎其中某几个方面的内容。

(一).人物。

散文中,往往选取人物的两三个片段,描写他的肖像、行为、语言、心理等,以此来表现主题。

如:张溥的《五人墓碑记》,就是通过描写五人的言行,表现他们意气扬扬、慷慨赴义的精神。

在写景状物的散文中,人物往往是景物的赏鉴者和抒情主人公。

(二).事情。

散文中,描写事情多不是完整地记叙事情的前因后果,而是截取其中的某一片段,来为表现主题服务。

如:柳宗元的《捕蛇者说》,描写了捕蛇者捕蛇的有关事情,在此基础上,表现了“赋税之毒有甚于毒蛇”的主题。

一篇散文如果写到几件事,要把握贯穿这几件事情的主线。

(三).景物。

许多散文,总是剪取大自然中能够表现文章主题的景物,加以描写,或借景抒情,或融情于景,或寓理于景,借以抒情说理。

如:欧阳修的《醉翁亭记》,描写了滁州西南及醉翁亭周围的山水风景,再借太守、宾客、滁人等的游赏之乐及宴饮之乐,表现了“与民同乐”的思想。

(四).物象。

有些散文,托物言志,作者着意描写某一物象的某一特点,借此表达思想观点,文中的物象特点与作者的思想主旨具有一致性。

如:宋濂《猿说》:武平产猿,猿毛若金丝,闪闪可观。

猿子犹奇,性可驯,然不离母。

母黠,不可致。

猎人以毒傅矢,伺母间射之,母度不能生,洒乳于林,饮子。

洒已,气绝。

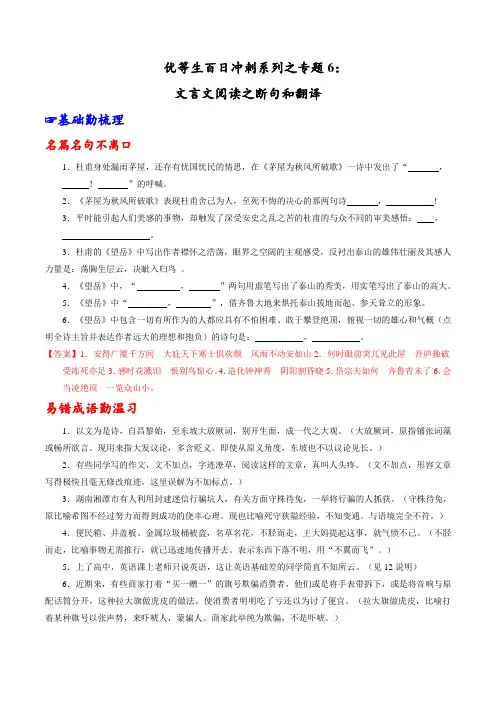

优等生百日冲刺系列之专题6:文言文阅读之断句和翻译☞基础勤梳理名篇名句不离口1.杜甫身处漏雨茅屋,还存有忧国忧民的情思,在《茅屋为秋风所破歌》一诗中发出了“,!”的呼喊。

2.《茅屋为秋风所破歌》表现杜甫舍己为人,至死不悔的决心的那两句诗,!3.平时能引起人们美感的事物,却触发了深受安史之乱之苦的杜甫的与众不同的审美感悟:,。

3.杜甫的《望岳》中写出作者襟怀之浩荡,眼界之空阔的主观感受,反衬出泰山的雄伟壮丽及其感人力量是:荡胸生层云,决眦入归鸟。

4.《望岳》中,“,”两句用虚笔写出了泰山的秀美,用实笔写出了泰山的高大。

5.《望岳》中“,”,借齐鲁大地来烘托泰山拔地而起、参天耸立的形象。

6.《望岳》中包含一切有所作为的人都应具有不怕困难、敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概(点明全诗主旨并表达作者远大的理想和抱负)的诗句是:,。

【答案】1.安得广厦千方间大庇天下寒士俱欢颜风雨不动安如山2.何时眼前突兀见此屋吾庐独破受冻死亦足3.感时花溅泪恨别鸟惊心。

4.造化钟神秀阴阳割昏晓5.岱宗夫如何齐鲁青未了6.会当凌绝顶一览众山小。

易错成语勤温习1.以文为是诗,自昌黎始,至东坡大放厥词,别开生面,成一代之大观。

(大放厥词,原指铺张词藻或畅所欲言。

现用来指大发议论,多含贬义。

即使从原义角度,东坡也不以议论见长。

)2.有些同学写的作文,文不加点,字迹潦草,阅读这样的文章,真叫人头疼。

(文不加点,形容文章写得极快且毫无修改痕迹。

这里误解为不加标点。

)3.湖南湘潭市有人利用封建迷信行骗坑人,有关方面守株待兔,一举将行骗的人抓获。

(守株待兔,原比喻希图不经过努力而得到成功的侥幸心理。

现也比喻死守狭隘经验,不知变通。

与语境完全不符。

)4.便民箱、井盖板、金属垃圾桶被盗,名草名花,不胫而走,王大妈提起这事,就气愤不已。

(不胫而走,比喻事物无需推行,就已迅速地传播开去。

表示东西下落不明,用“不翼而飞”。

)5.上了高中,英语课上老师只说英语,这让英语基础差的同学简直不知所云。

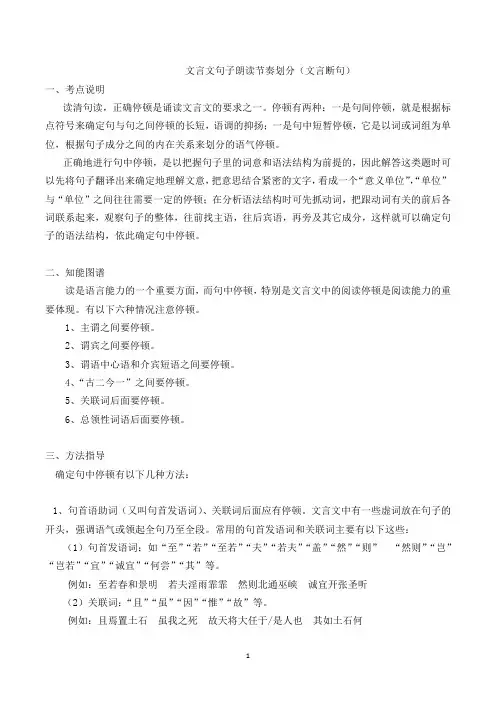

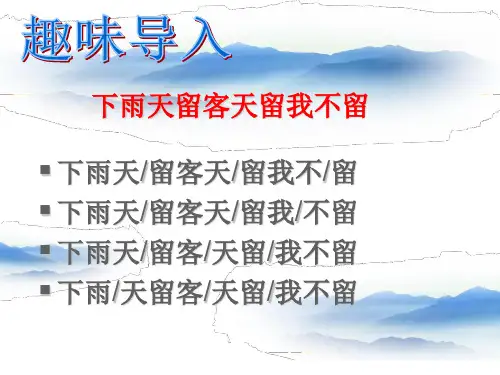

文言文句子朗读节奏划分(文言断句)一、考点说明读清句读,正确停顿是诵读文言文的要求之一。

停顿有两种:一是句间停顿,就是根据标点符号来确定句与句之间停顿的长短,语调的抑扬;一是句中短暂停顿,它是以词或词组为单位,根据句子成分之间的内在关系来划分的语气停顿。

正确地进行句中停顿,是以把握句子里的词意和语法结构为前提的,因此解答这类题时可以先将句子翻译出来确定地理解文意,把意思结合紧密的文字,看成一个“意义单位”,“单位”与“单位”之间往往需要一定的停顿;在分析语法结构时可先抓动词,把跟动词有关的前后各词联系起来,观察句子的整体,往前找主语,往后宾语,再旁及其它成分,这样就可以确定句子的语法结构,依此确定句中停顿。

二、知能图谱读是语言能力的一个重要方面,而句中停顿,特别是文言文中的阅读停顿是阅读能力的重要体现。

有以下六种情况注意停顿。

1、主谓之间要停顿。

2、谓宾之间要停顿。

3、谓语中心语和介宾短语之间要停顿。

4、“古二今一”之间要停顿。

5、关联词后面要停顿。

6、总领性词语后面要停顿。

三、方法指导确定句中停顿有以下几种方法:1、句首语助词(又叫句首发语词)、关联词后面应有停顿。

文言文中有一些虚词放在句子的开头,强调语气或领起全句乃至全段。

常用的句首发语词和关联词主要有以下这些:(1)句首发语词:如“至”“若”“至若”“夫”“若夫”“盖”“然”“则”“然则”“岂”“岂若”“宜”“诚宜”“何尝”“其”等。

例如:至若春和景明若夫淫雨霏霏然则北通巫峡诚宜开张圣听(2)关联词:“且”“虽”“因”“惟”“故”等。

例如:且焉置土石虽我之死故天将大任于/是人也其如土石何诵读时,这些词语后面都应稍加停顿,不能和后面的文字连读。

2、古代是两个单音节词,而现代汉语中是一个双音节词的,要分开读。

如:①故天将大任于/是人也。

②可/以一战。

③中/间力拉崩倒之声。

例①中的“于是”,“于”是介词,“给”的意思“是”是代词,“这”的意思,它们都应分开来读。

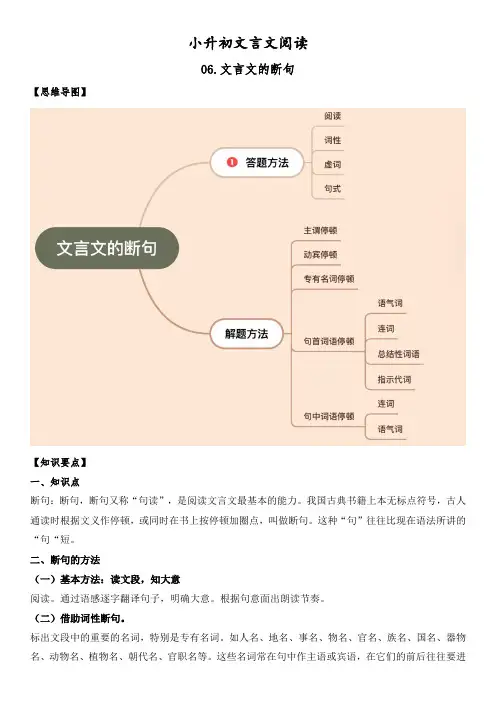

小升初文言文阅读06.文言文的断句【思维导图】【知识要点】一、知识点断句:断句,断句又称“句读”,是阅读文言文最基本的能力。

我国古典书籍上本无标点符号,古人通读时根据文义作停顿,或同时在书上按停顿加圈点,叫做断句。

这种“句”往往比现在语法所讲的“句“短。

二、断句的方法(一)基本方法:读文段,知大意阅读。

通过语感逐字翻译句子,明确大意。

根据句意面出朗读节奏。

(二)借助词性断句。

标出文段中的重要的名词,特别是专有名词。

如人名、地名、事名、物名、官名、族名、国名、器物名、动物名、植物名、朝代名、官职名等。

这些名词常在句中作主语或宾语,在它们的前后往往要进行断句。

小结归纳:(1)主谓之间、谓宾之间、谓语中心词和介宾短语之间要停顿;(2)古人的姓、名、字、封号、谥号、谦称、自称、别称、尊称、官名、文体名称等的后面要停顿。

(三)借助文言虚词断句在句尾的语气词:者、也、矣、焉、哉、耶、耳、邪等。

在句首的单音节发语词:夫、惟、盖、凡、苟、若、岂等。

句首的复音节虛词:至若、于是、是故、若夫、至于、嗟夫、虽然、然则等。

疑问语气词:何、胡、安、曷、焉、何如、奈何等。

(四)句首的时间词之前往往断开时间词主要有:少顷、少时、顷之、俄顷、忽、忽然、既而、俄而等。

(五)借助对话标志词断句特殊对话标志:语、曰、云、言、道、谓等。

(六)借助文言句式断句如判断句、宾语前置、倒装句等。

(1)如:…者…也,是典型的判断句式或表示判断关系的词等;【解题方法】1.主谓之间要停顿。

①醉翁之意/不在酒。

2.动宾(动补)之问要停顿。

①受任/于败军之际。

3.句首语气词(发语词)要和后面的句子分开。

①盖/竹柏影也。

4. 句首表示假设、转折的连词(若,至若,而,然则)后面必停顿。

①然则/何时而乐耶?5. 句首总结性的词语如”故”、“是故”、“是以“后面必停顿。

①故/自号日醉翁也。

6.承接前文的指示代词之后要停顿,如“是”“此”。

①知之为知之,不知/为不知,是知也。

2009年高考文言文阅读对策(六)文言学习0130 13162009年高考文言文阅读对策(六)文言文句读和翻译古本的书是不断句的。

前人读书要自己断句,常在一句末尾,用“。

”断开,叫“句”;在语意未完而需要停顿的地方,用“。

”断开,叫“读(dòu)”,合称“句读”。

文言文断句主要方法是:一、解读语言环境。

必须读清“三境”,即人物情境、事件情境和语言情境。

人物情境要了解人物的基本情况、身份、学识、官职、性格、作风及人物之间的关系;事件情境要分清一件件事情,及每一件事情的前因后果;语言情境要分析语言的逻辑关系,是并列、递进,还是假设、转折等,还要体味句子的语气,是陈述,是感叹,是疑问,还是祈使。

另外还需要分析表达语体色彩,是记叙、描写,还是抒情、议论。

二、作出语法分析。

一个句子,至少有主语、谓语。

断句之后,要用语法手段对所断的句子作出分析,即解析句子的主谓宾及其修饰成分,确保句子完整。

当然,古代汉语有省略成分,分析时,要注意这一情况,根据承前省略和蒙后省略的原则,断句时要考虑补出省略的内容,如果相关内容补出之后,句子是完整的,那么,这个句子应该是正确的;如果相关内容补出之后,句子仍不完整,仍然缺少必要的成分,或缺主语,或缺谓语,或缺宾语,那么,这个句子断得很可能不正确,就要重新划分。

以上两点,是断句的关键,必须认真分析。

除此之外,还可以利用以下手段辅助断句:三、利用前后虚词。

如:“夫、盖”往往用在开头,“也、乎、矣、哉”多在句尾。

当然,要熟悉虚词用法,要加以区分。

有一套口诀教我们如何利用虚词断句:“曰”后往往加冒号(:),“哉”字后面跟感叹(!),“盖、夫”大多在句首,“于、而”一般在中间,“耶、乎”经常表疑问,“矣、耳”后面加圈圈(。

),“也、者”作用表停顿,或句(。

)或读(,)酌情看。

四、利用语言标志。

如:“曰、云”常常表示说话,可以断开。

五、利用句式特点。

文言文中,行文往往具有句式整齐的特点,或四言,或五言,或六言,或七言,两两对称,据此可以划分句子。

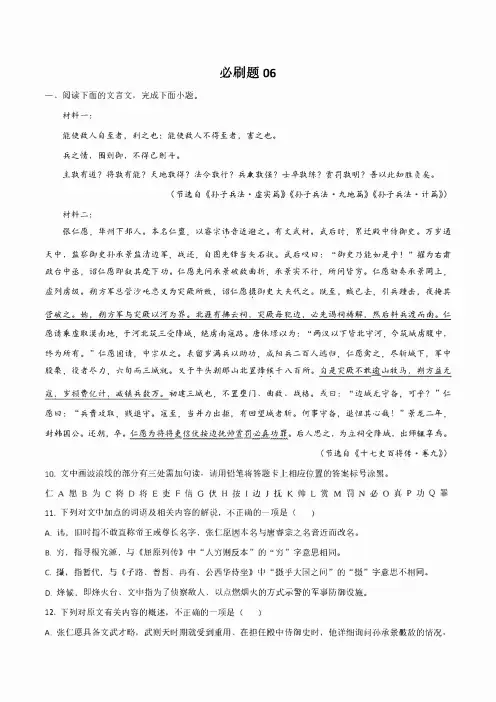

必刷题06一、阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:能使敌人自至者,和l之也:能使敌人不得至者,害之也。

兵之情,鸥则御,不得已知|斗。

主孰有道?将孰有能?天地孰得?法令孰行?兵众孰强?士卒孰练?赏罚孰明?吾以此知胜负矣。

(节选自《孙子兵法·虚实Ji》《孙子兵法·九地篇》《孙子兵法.i十篇》〉材料二:张仁愿,华州下主fl人。

本名仁室,以容宗讳音近逃之。

有文武材。

式后时,累过展生中侍移p史。

万岁迹天中,监察御史孙承景监清边军,战还,自团先锋当矢λ,;斗走。

式后叹曰:“御史乃能如是乎!”4率为右肃政台中悉,诏仁愿即叙其l.t下功。

仁愿先问承景破敌曲折,承景实不行,所问皆穷。

仁愿动奏承景罔土,感列虏级。

朔方军总管沙吃忠义为突厥所败,诏仁h$级.t,i p史大夫代之。

既至,贼己去,引兵滋击,夜枪其营4皮之。

始,朔方军与突厥以河沟J手。

北渥有拂云祠.突RJ:..4是犯边.必先渴祠祷解,然后料兵波而诵。

仁愿请来应取漠1勃地,于河北筑三受降城,绝虏南寇路。

唐休珠以为:“两汉以下皆北守河,今筑成虏腹中,终为所有。

”仁愿团访,中宗从之。

表留岁j满兵以助功,咸阳兵二百人it主归,仁�禽之,尽斩砍下,军中股桑,役者尽力,六旬而三城税。

又于牛头』如'Ill萨山北直烽候千八百所。

白是突厥不放逾山牧马.放i方益元寇.岁才员费亿计.减徐兵数万。

初建三城也,不豆堡门、曲敌、战格。

或曰:“边成元守备,可乎?”仁愿曰:“兵贵攻取,贱退守。

寇至,当并力出抠,有回望城者斩。

何事守备,i忌恨其心哉!”景龙二年,封将国公。

还4月,卒。

仁愿为将将史传伏按i在抚帅赏罚必真功窍。

后人忍之,为主祠受降城,出师辄字;焉。

(节选自《十七史百将传.!f九》〉10.文中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

仁A I慰B为C将D将E吏F信G伏H按I边J抚K帅L赏M罚N必0真P功Q罪11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(A,讳,旧时指不敢直称帝王或尊长名字,张仁愿因本名与应睿宗之名音近而改名。

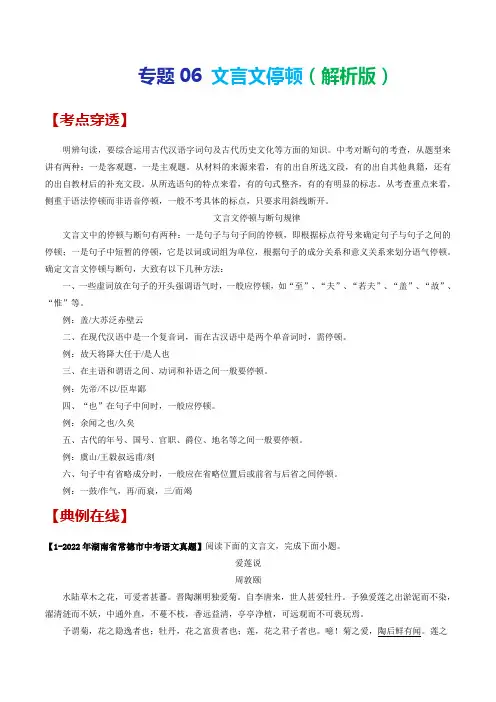

专题06文言文停顿(解析版)【考点穿透】明辨句读,要综合运用古代汉语字词句及古代历史文化等方面的知识。

中考对断句的考查,从题型来讲有两种:一是客观题,一是主观题。

从材料的来源来看,有的出自所选文段,有的出自其他典籍,还有的出自教材后的补充文段。

从所选语句的特点来看,有的句式整齐,有的有明显的标志。

从考查重点来看,侧重于语法停顿而非语音停顿,一般不考具体的标点,只要求用斜线断开。

文言文停顿与断句规律文言文中的停顿与断句有两种:一是句子与句子间的停顿,即根据标点符号来确定句子与句子之间的停顿;一是句子中短暂的停顿,它是以词或词组为单位,根据句子的成分关系和意义关系来划分语气停顿。

确定文言文停顿与断句,大致有以下几种方法:一、一些虚词放在句子的开头强调语气时,一般应停顿,如“至”、“夫”、“若夫”、“盖”、“故”、“惟”等。

例:盖/大苏泛赤壁云二、在现代汉语中是一个复音词,而在古汉语中是两个单音词时,需停顿。

例:故天将降大任于/是人也三、在主语和谓语之间、动词和补语之间一般要停顿。

例:先帝/不以/臣卑鄙四、“也”在句子中间时,一般应停顿。

例:余闻之也/久矣五、古代的年号、国号、官职、爵位、地名等之间一般要停顿。

例:虞山/王毅叔远甫/刻六、句子中有省略成分时,一般应在省略位置后或前省与后省之间停顿。

例:一鼓/作气,再/而衰,三/而竭【典例在线】【1-2022年湖南省常德市中考语文真题】阅读下面的文言文,完成下面小题。

爱莲说周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!20. 用“/”给下面的句子划分节奏。

(只画一处)晋陶渊明独爱菊【答案】晋陶渊明/独爱菊【解析】本题考查划分文言文句子节奏的能力。

文言文句读规律文言文是中国古代的书面语言,它具有独特的语法结构和表达方式。

对于现代人来说,阅读文言文时正确地进行句读(断句)是理解文意的关键。

掌握一定的文言文句读规律,能够帮助我们更准确地理解古人的思想和文化。

一、虚词标志虚词在文言文中的使用频率较高,且往往有较为固定的语法功能。

一些常见的虚词可以作为句读的标志。

1、句首发语词:如“夫”“盖”“若夫”“至若”等,其前一般要断开。

例如:“夫战,勇气也。

”(《曹刿论战》)“盖大苏泛赤壁云。

”(《核舟记》)2、句尾语气词:如“也”“矣”“乎”“哉”“耳”“焉”等,其后一般要断开。

比如:“此则岳阳楼之大观也。

”(《岳阳楼记》)“不可,直不百步耳。

”(《寡人之于国也》)3、句中停顿词:“以”“于”“而”“则”等,在它们前后往往需要停顿。

像“于是饮酒乐甚”(《赤壁赋》),“而山不加增”(《愚公移山》)。

二、实词搭配实词在句子中的组合和搭配也能帮助我们进行句读。

1、主谓结构:主语和谓语之间一般要断开。

例如“吾观之”,“吾”是主语,“观之”是谓语。

2、动宾结构:动词和宾语之间要断开。

如“操蛇之神闻之”,“操蛇之神”是主语,“闻”是动词,“之”是宾语。

三、对话标志文言文中的对话通常有特定的标志,如“曰”“云”“言”等,其后一般要断开。

例如:“子曰:‘学而时习之,不亦说乎?’”(《论语》)四、修辞技巧文言文常运用一些修辞手法,这些手法也有助于句读。

1、对偶、排比:句式整齐,两两相对,可据此断句。

如“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

”(《陋室铭》)2、顶真:上一句的结尾和下一句的开头使用相同的字或词,根据这一特点可以断句。

如“归来见天子,天子坐明堂。

”五、特殊句式1、判断句:“……者,……也”“……,……也”“……者,……”等形式的判断句,在“者”“也”后断开。

比如“陈胜者,阳城人也。

”(《陈涉世家》)2、倒装句:宾语前置、定语后置、状语后置等倒装句,在调整语序后断句。

如“何陋之有?”(《陋室铭》)应断为“有何陋?”3、省略句:要根据上下文补出省略的成分,再进行断句。

文言文的句读与翻译方法一、文言文的句读句读就是对古书的标点。

古书一般是不断句的,前人读书时要自己断句。

没有断句的古书,后代人读起来常会感到困难。

例1:彗星复见西方十六日夏太后死(《史记·秦始皇本纪》)正确断句:彗星复见西方十六日。

夏太后死。

——译:彗星又在西方出现,一共经过十六天。

夏太后死去。

错误断句:彗星复见西方。

十六日,夏太后死。

——译:彗星又在西方出现。

十六日那天夏太后死去。

分析:读法不同,意思也就变了。

古人常用“、”符号来断句。

在句终的地方,点在字的旁边;在语意未尽而需要停顿的地方,点在两个字的中间。

到了宋朝以后,通俗读物上才普遍地应用圈(。

)作为句号,用点(、)作为读(逗)号,因此句读又称圈点。

学习文言文,明句读是一项基本功。

因此在文言文的标点上,我们应该作一番研究。

在标点古文时要注意以下几个方面:1.要通读全文,明了全文大意。

在了解全文大意的基础上,先断开能断的句子,然后逐步缩小范围。

对不易断开的字、句,就要仔细研究前后语句的含义,分析难断句与上下文的联系,看看断在哪里语义才正确明白。

例2:长老吏旁观者皆惊恐。

原文标点:长老、吏旁观者皆惊恐。

(《西门豹治邺》)分析:这样断句,似把“旁观者”仅指“长老”和“吏”。

其实,“旁观者”按当时的实际情况是指“长老”和“吏”以外的“老百姓”,三者是并列的。

修正标点:长老、吏、旁观者,皆惊恐。

2.要注意语法,重视文言虚词。

例3:厩(jiù)焚子退朝曰伤人乎不问马原文标点:厩(jiù)焚,子退朝,曰:伤人乎不?问马。

(《论语》)分析:这样断句,重点在于讲孔子既关心人,又关心马(“厩”是养马的棚)。

其实,文言中疑问句末用了“乎”一类疑问语气词之后,不能再用“不”一类的否定词来发问了。

修正标点:厩(jiù)焚,子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。

①文言文中,“夫、惟、盖、凡、且、窃、请、敬”等发语词和表敬副词,经常出现在句首;②而“乎、哉、也、矣、欤、焉、耳”等语气词经常出现在句尾;③而“以、于、为、而、则”等连词经常出现在句中;④复句中的关联词如:苟、虽、虽然、纵、纵使、向使、假使、若夫、至于、已而、且夫、乃夫、于是、至若、若、故、是故,大致用在一句话的开头。

文言文阅读对策(六)文言文句读和翻译2009年语文复习攻略文言文阅读对策(六)文言文句读和翻译古本的书是不断句的。

前人读书要自己断句,常在一句末尾,用“。

”断开,叫“句”;在语意未完而需要停顿的地方,用“.”断开,叫“读(du)”,合称“句读”。

文言文断句主要方法是:一、解读语言环境。

必须读清“三境”,即人物情境、事件情境和语言情境。

人物情境要了解人物的基本情况、身份、学识、官职、性格、作风及人物之间的关系;事件情境要分清一件件事情,及每一件事情的前因后果;语言情境要分析语言的逻辑关系,是并列、递进,还是假设、折等,还要体味句子的语气,是陈述,是感叹,是疑问,还是祈使。

另外还需要分析表达语体色彩,是记叙、描写,还是抒情、议论。

二、作出语法分析。

一个句子,至少有主语、谓语。

断句之后,要用语法手段对所断的句子作出分析,即解析句子的主谓宾及其修饰成分,确保句子完整。

当然,古代汉语有省略成分,分析时,要注意这一情况,根据承前省略和蒙后省略的原则,断句时要考虑补出省略的内容,如果相关内容补出之后,句子是完整的,那么,这个句子应该是正确的;如果相关内容补出之后,句子仍不完整,仍然缺少必要的成分,或缺主语,或缺谓语,或缺宾语,那么,这个句子断得很可能不正确,就要重新划分。

以上两点,是断句的关键,必须认真分析。

除此之外,还可以利用以下手段辅助断句:三、利用前后虚词。

如:“夫、盖”往往用在开头,“也、乎、矣、哉”多在句尾。

当然,要熟悉虚词用法,要加以区分。

有一套口诀教我们如何利用虚词断句:“曰”后往往加冒号(:),“哉”字后面跟感叹(!),“盖、夫”大多在句首,“于、而”一般在中间,“耶、乎”经常表疑问,“矣、耳”后面加圈圈(。

),“也、者”作用表停顿,或句(。

)或读(,)酌情看。

四、利用语言标志。

如:“曰、云”常常表示说话,可以断开。

五、利用句式特点。

文言文中,行文往往具有句式整齐的特点,或四言,或五言,或六言,或七言,两两对称,据此可以划分句子。

请为岳飞的《良马对》断句:高宗谓岳飞曰卿得良马否对曰臣有二马日啖刍豆数斗饮泉一斛然非精洁即不受介而驰初不甚疾比行百里始奋迅自午至酉犹可二百里褫(ch)鞍甲而不息不汗若无事然此其受大而不苟取力裕而不求逞致远之材也不幸相继以死今所乘者日不过数升而秣不择粟饮不择泉揽辔未安踊跃疾驱甫百里力竭汗喘殆欲毙然此其寡取易盈好逞易穷驽钝之材也高宗称善这一段文字,人物有两个:高宗和岳飞,两人就良马问题进行了一段对话,特别是岳飞的回答相当精彩。

他将自己过去骑的马与今天骑的马从饮食的数量、干净与否,上路开始奔跑的状态、百里以后的表现、停止后的情况,原因及其本质作了鲜明的对比,语言逻辑关系非常明确。

文段中有“曰”“也、者”以及对称性的语言可以辅助断句。

如果再能够用语法规则加以分析检验,就不难将句子断准确。

【参考句读】高宗谓岳飞曰:“卿得良马否?”对曰:“臣有二马。

日啖刍豆数斗,饮泉一斛,然非精洁即不受。

介而驰,初不甚疾,比行百里,始奋迅。

自午至酉,犹可二百里。

褫(ch)鞍甲而不息不汗,若无事然。

此其受大而不苟取,力裕而不求逞,致远之材也,不幸相继以死。

今所乘者,日不过数升,而秣不择粟,饮不择泉。

揽辔未安,踊跃疾驱,甫百里,力竭汗喘,殆欲毙然。

此其寡取易盈,好逞易穷,驽钝之材也。

”高宗称善。

下面谈一谈文言文翻译。

文言文翻译是在阅读基础上考查学生语言表达的一种形式。

他要求既要准确地阅读、理解文句的含义,又要把文句的含义准确、通顺地表达出来。

从这一点来看,文言文翻译符合语文教学的目的及要求,所以,一时不会轮空。

一、文言翻译遵循原则。

“信、达、雅”是文言文翻译要遵循的原则,“信”就是准确,“达”就是通顺,“雅”就是讲究文采。

其中,“信”和“达”最关键。

二、文言翻译突显重点。

“重点实词、重点虚词、特殊语法”是文言文翻译应突出的重点,因为将会在这几方面设立得分点。

如:夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?在这句段话里,“何厌之有”是疑问句宾语前置,翻译时要调整顺序,为“有何厌”,译为“有什么满足的呢”。

“东”是名词作状语,译为“向东”。

两个“封”字是重点实词,第一个“封”字是意动用法,译为“把……当作边境(疆界)”,意译为“占领郑国”;第二个“封”字是名词,译为“边境、疆界”。

“肆”是一个重点实词,译为“扩张、扩展”。

“阙”又是一个重点实词,读ju,通“掘”,由“挖掘”引申为“攫取、夺取”。

“其、焉”为重点虚词,“其”是反身代词(第一人称代词的一种)译为“自己的”;“焉”既要表示动作行为涉及到的处所,又要介绍动作行为涉及的情况,是兼词,相当于“于此、于之、于是”等,译为“从哪里、向哪里”等。

这些关键点弄清了,整个句子就好翻译了。

全句译文是:晋国,有什么满足的呢?(它)在向东占领了郑国之后,又想扩张西部的边境,假若(它)不夺取秦国(的土地),将从哪里获取它想要的土地呢?三、文言翻译讲究方法。

“直译”和“意译”是文言文翻译的两种主要方法。

(一)、直译就是严格按原文字句一一译出的翻译方法。

直译应竭力保留原文用词造句的特点,力求表达文法和原文一致。

直译的方法一般归纳为“对、换、留、删、补、调”六个字。

1、对——对译,强调“不衍不脱,字字落实”,即在翻译的语句里,不随便增加内容(不衍),也不随便减少内容(不脱),凡是具有实际意义的实词、虚词都要一一对应地翻译出来,之后,如果有词序不当的地方,再加以调整。

如:天下事有难易乎?译为“天下的事情有困难和容易(之分)吗?2、换——替换,强调“合成词语,以词换词”,即在已有的单音实词、虚词的基础上,再添加一个(或两个以上)词素,构建一个表义和原单音词意义完全一样的合成词,用这个词替换原来的单音词;或者,用一个意义与原词语相同的词,替换语句中的古今异义词。

如:先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于茅庐之中。

翻译为“先帝不认为我地位低微、见识浅陋,降低自己的身份,三次到茅庐来探望我。

”3、留——保留,强调“古书留名,留今用词”,即文言文中的人名、地名、年号、国名、官职名、朝代名、器物名等,古今词义相同的词,如“山、水、中、笑、有”等,以及今天仍在使用的词语,如“兢兢业业”等,都按原文保留下来。

如:庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。

翻译为“庆历四年春天,滕子京被贬为巴陵太守。

”4、删——删略,强调“分析结构,删略虚词”,即对词语结构、句子结构进行分析之后,将那些表发语、调音节、变结构的“夫、盖,之”等虚词删除不译。

如:夫战,勇气也。

翻译为“作战,(是靠)勇气的。

”战于长勺,公将鼓之。

翻译为“在长勺(这个地方与齐军)交战,鲁庄公将要击鼓(命令将士前进)。

”5、补——补充,强调“省略成分,补充完整”,即将被省略的主语、谓语、宾语、兼语、介词、介词宾语等内容,完整、准确地补充出来。

如:见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

翻译为“(桃花源里面的人)看见渔人,竟大吃一惊,问(渔人)从哪里来。

(渔人)详尽地回答了他们。

”6、调——调整,强调“该调必调,合乎语序”,即要将不合现代汉语语序的特殊句式调整过来,使其符合现代汉语语法规则。

需要调整的主要有:主谓倒装,宾语前置,定语后置,介宾短语后置等。

如:其一人专心致志,惟弈秋之为听。

翻译为“其中一人专心致志,只听弈秋(的讲授)。

”(二)、意译就是按原文表达的大意来翻译,不拘泥于原文的词句。

可采用和原文不同的表达方法。

直译和意译相辅相成,在难于直译时,辅以意译。

文言文中的修辞,像比喻、借代、用典、讳饰等可以意译。

如:“金城千里”保留比喻,译为“钢铁般的城防”,不保留比喻,译为“坚固的城防”;“臣本布衣”用借代,译为“我本来是老百姓”;“权起更衣”用讳饰,译为“孙权站起来上厕所”。

翻译下面一段文言文:(郭原平)每出卖物,裁求半价,邑人皆共识悉,辄加本价与之,彼此相让,要使微贱,然后取直。

宅上种竹,夜有盗其笋者,原平遇见之,盗者奔走坠沟。

原平乃于所植竹处沟上立小桥,令通,又采笋篱外。

邻里惭愧,无复取者。

(选自《南史列传六十三孝义上》)根据人物传记阅读方法,首先要读清人物情境、事件情境和语言情境。

这段文字写了郭原平与“邑人”及“盗者”的关系。

写了两件事,一是卖物求价之事,一是处理盗笋之事。

再对语言的各种逻辑关系作出分析,运用好以上翻译方法,不难将这段文字翻译得准确、通顺。

【参考译文】每次出外卖农产品,只收半价,,邑里的人都知道(他这种情况),就按本价给他,彼此间相互推让,(最后,原平总是)要让(价钱)稍微便宜些,才肯收钱。

原平的院子里种有竹子,夜里有人偷笋,(正好)让原平碰见了,偷笋的人在奔跑时掉到沟里。

原平于是就在他种竹子地方的沟上造了一座小桥,让他通过,又采竹笋放在篱笆外,(让他带走)。

他的邻居很惭愧,没有再来偷竹笋的。

文言文翻译其实并不难,只要作到“忠于语境,以词换词,字字落实,不衍不脱,该补则补,该调必调”,大家应该能够将文言文翻译作得很好。

附《良马对》参考译文:宋高宗问岳飞:“你是否得到良马?”岳飞答复说:“我本来有两匹良马。

它们每天要吃洁净的小豆数斗,要喝清澈的泉水一斛。

若不是干净良好的食料或饮料,它们宁可挨饿而不承受。

装上鞍甲,骑着它起跑,初时并不是很快,等到跑上百里,才奔驰奋进。

从中午跑到黄昏,还可以多跑两百里。

此时卸下鞍甲,它既不喘气,也不出汗,展现一副若无其事的样子。

这是因为它们度量大却不贪随便之食,精力充沛却不逞一时之勇。

它们是跑远路的良驹啊!可是,不幸的是,它们在历次战役中已相继死了。

目前我所骑的马就差多了。

它每天吃的粮食只有数升,对食料从不挑剔,对饮用的水也不作选择。

马鞍尚未套好,就要举蹄奔跑。

刚跑完百里路,力气就用完了,汗水也湿透了,好象就要死去那样。

这是因为它度量小,所以摄取的实物虽少却容易饱和,喜爱逞强但却外强而中干。

它只是平庸低劣的马而已!”宋高宗听完后称好。