国家大剧院 案例分析

- 格式:pdf

- 大小:6.88 MB

- 文档页数:7

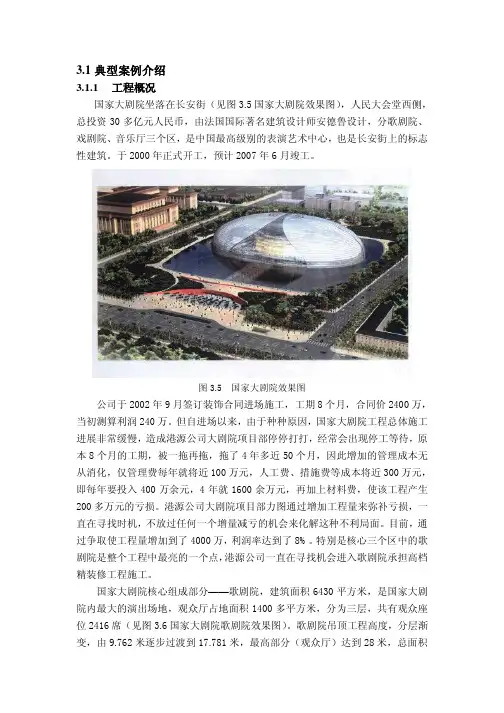

3.1典型案例介绍3.1.1工程概况国家大剧院坐落在长安街(见图3.5国家大剧院效果图),人民大会堂西侧,总投资30多亿元人民币,由法国国际著名建筑设计师安德鲁设计,分歌剧院、戏剧院、音乐厅三个区,是中国最高级别的表演艺术中心,也是长安街上的标志性建筑。

于2000年正式开工,预计2007年6月竣工。

图3.5 国家大剧院效果图公司于2002年9月签订装饰合同进场施工,工期8个月,合同价2400万,当初测算利润240万。

但自进场以来,由于种种原因,国家大剧院工程总体施工进展非常缓慢,造成港源公司大剧院项目部停停打打,经常会出现停工等待,原本8个月的工期,被一拖再拖,拖了4年多近50个月,因此增加的管理成本无从消化,仅管理费每年就将近100万元,人工费、措施费等成本将近300万元,即每年要投入400万余元,4年就1600余万元,再加上材料费,使该工程产生200多万元的亏损。

港源公司大剧院项目部力图通过增加工程量来弥补亏损,一直在寻找时机,不放过任何一个增量减亏的机会来化解这种不利局面。

目前,通过争取使工程量增加到了4000万,利润率达到了8%。

特别是核心三个区中的歌剧院是整个工程中最亮的一个点,港源公司一直在寻找机会进入歌剧院承担高档精装修工程施工。

国家大剧院核心组成部分——歌剧院,建筑面积6430平方米,是国家大剧院内最大的演出场地,观众厅占地面积1400多平方米,分为三层,共有观众座位2416席(见图3.6国家大剧院歌剧院效果图)。

歌剧院吊顶工程高度,分层渐变,由9.762米逐步过渡到17.781米,最高部分(观众厅)达到28米,总面积近4千平方米。

其空间造型依据声学原理要求,设计为折板式、圆弧造型、双曲造型、对称椭圆造型等多种形式,吊顶内设有追光室、三道面光桥,并有四通八达的马道可以检修到吊顶内任何一件设备,因此,吊顶内各区域层层相叠、环环相扣。

该吊顶工程骨架体系由40×3的方钢构成,基层板为33毫米厚的难燃胶合板,面板为贴3毫米厚进口桔红木木皮的饰面板。

国家大剧院国家大剧院以及作者简介:介绍国家大剧院先从简介背景和作者入手。

梦想的追述:建造一个国家级的剧院是中国人民半个世纪以来的梦想。

1959年正值中华人民共和国成立10周年之际,中央政府决定建造10座大型公共建筑作为向十周年国庆的献礼。

其中包括一个3000座位的国家大剧院,其中包括一个3000座位的剧院,一个960座位的音乐厅,建筑面积40000平方米,建造地点为人名大会堂西侧,后来出于种种原因此项目未能实现,但是要建造一个国家级的大剧院始终是中国人民魂牵梦引的一个梦想。

1998年初我国成立了国家大剧院工程业主委员会负责筹建此工程,1998年4月开始在国内外征集方案。

经过了两轮正式竞赛和修改,产生了3个向中央政府报送的方案。

1997年7月中央政府决定采用法国巴黎机场公司和清华大学合作的方案作为正式的实施方案。

经过4年的周密准备,海内外瞩目的国家大剧院已于2001年12月13日举行开工仪式,国家大剧院位于人民大会堂西侧,占地11.89万平方米,国家大剧院由法国著名建筑师保罗.安德鲁主持设计,位于北京人民大会堂西侧,总建筑面积约16.5万平方米,其中主体建筑10.5万平方米,地下附属设施6 万平方米。

设有歌剧院、音乐厅、戏剧场以及艺术展厅、艺术交流中心、音像商店等配套设施,工程概算总投资26.88亿元,建设工期4年。

目前已开挖土方70万立方米,护坡桩和连续墙等地下工程也在抓紧进行,全部工程计划于2004年9月完工。

国家大剧院的建筑设计方案是由法国巴黎机场公司设计,清华大学配合的,设计师为法国著名建筑师保罗·安德鲁,施工图的国内设计单位是北京市建筑设计研究院,施工总承包单位为北京城建集团、香港建设有限公司和上海建工集团联合体,工程监理单位为北京双圆工程监理公司。

国务院于1998年4月正式批准立项建设国家大剧院,1999年7月最终选取了法国著名建筑师保罗·安德鲁的建设方案,其设计方案经过两轮三次修改。

共建调研报告——国家大剧院国家大剧院设计方案是一座造型新颖前卫的建筑,建成后成为中国最高艺术表演中心和首都新时代的标志性建筑。

安德鲁曾在接受采访时说“中国国家大剧院要表达的,就是内在的活力,是在外部宁静笼罩下的内部生机。

一个简单的‘蛋壳’,里面孕育着生命。

这就是我的设计灵魂:外壳、生命和开放。

”可见,让建筑外部宁静而内部充满活力,让人们在从外到内的过程中感受气氛的变化,就是它在设计时最主要的想法。

那么围绕着这个最初的想法,建筑师是如何用建筑语汇表现的呢?为此,我进行了实地调研,通过近距离感受这座建筑,并根据我个人理解,从以下三点阐述:第一在场地设计上,为了强调这座建筑外部宁静的气氛,好像与世隔绝,设计师让建筑向后退了70m,周围全部用来种植绿化,让其远离喧嚣的大街(如图1)。

不仅如此,为建筑精心设计了“冬天不结冰,夏天不长藻”的水池,让“巨蛋”坐落在水上,如此既利用水这一安静的元素烘托建筑,又使建筑和倒影合二为一,成为一个完整的形象,夜晚加入灯光,更加美丽。

(如图2)图1总平面图第二在入口的处理方式上,设计师选择采用地下入口的方式(如图3),让主体建筑更加独立的存在。

门厅功能十分清楚,两边是附属空间,正对入口的是通往建筑主体功能大厅的水下通道,屋顶用玻璃材料,水池正好在头顶上,在阳光的照射下投下波光粼粼的晕,让这个走道光线丰富而充足,与门厅的黑暗形成对比,具有极好的引导性(如图4,5)。

安德鲁曾说“大剧院的水下入口是我的得意之作,也是我设计中的重要部分。

”因为这个水下走道正是大剧院从室外过度到室内的过渡空间,此处正好形成空间序列上的一个小高潮,是“宁静”转向“活力”前奏,是最能表达作者设计意图的空间。

图2图3图4图5走道尽头是剧院内部的橄榄厅,在这里空间从之前的平矮较封闭突然变成了宽敞的通高空间,给人一种心理震撼(如图6)。

在这里能看到建筑内部明显的层次,地下的小剧场,地面层坐落的歌剧院、音乐厅、戏剧场,它们由道路区分开,彼此以悬空走道相连。

案例二中国国家大剧院建设项目管理中国国家大剧院建设项目是中国文化事业发展的重要工程,也是国家级重点建设项目之一。

该项目涉及资金巨大,工期较长,项目管理至关重要。

本文通过分析该项目的管理过程和经验教训,总结了项目管理的关键要素和成功案例,以期对类似项目的实施提供有益参考。

一、项目背景中国国家大剧院的建设是为了满足国家文化需求,提升中国艺术水平和国际影响力。

该项目计划位于北京市中心,占地面积庞大,设计精美,是中国乃至亚洲最大的剧院之一。

二、项目管理情况1. 项目整体目标项目管理的首要任务是确立项目整体目标,即按时按质完成国家大剧院的建设。

在目标确定的基础上,明确具体的工期计划、质量要求、安全措施和节能环保标准,提供可操作性的工作指导。

2. 组织架构和角色分工项目管理需要明确组织架构和角色分工,确保项目各个职能部门之间的协调合作和信息畅通。

建设方需要设立专业的项目管理团队,包括项目经理、技术负责人、财务专员等,各个职能部门需相互配合、密切配合。

3. 资金管理资金管理是项目管理的核心内容之一。

中国国家大剧院建设项目需要投入大量资金,项目管理团队需要建立完善的资金管理制度,确保资金使用的透明度和合规性。

同时,要加强与财务部门的沟通,及时了解项目资金的使用情况。

4. 进度控制在项目建设过程中,项目管理团队需要制定详细的工期计划,并通过设置里程碑节点和进度检查点来控制项目进度。

同时,定期召开工作会议,及时沟通项目进展情况,解决存在的问题,确保项目按计划有序推进。

5. 质量管理国家大剧院建设项目需要达到一定的质量标准,所以质量管理是项目管理的重要环节之一。

项目管理团队需要建立质量管理体系,包括制定质量控制标准、检查验收要求等,并严格按照相关规定进行质量检查和验收。

6. 风险管理项目管理团队要及时识别和评估项目的风险,制定相应的应对措施,降低项目风险对项目目标的影响。

同时,要加强与相关部门的沟通,及时解决项目风险带来的问题,确保项目的安全性和稳定性。

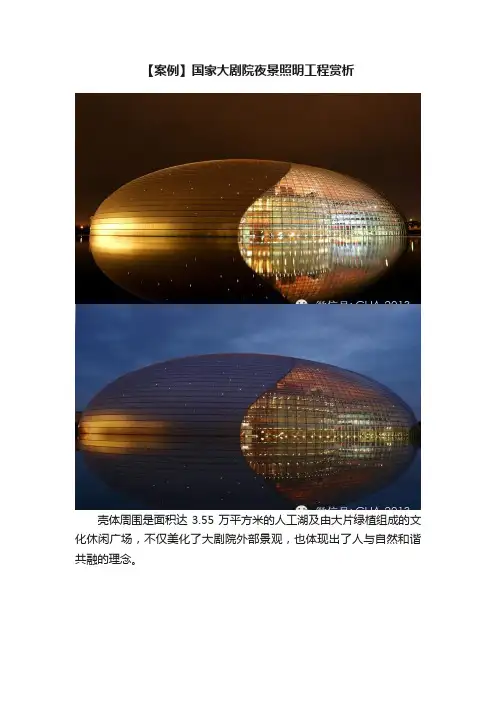

【案例】国家大剧院夜景照明工程赏析

壳体周围是面积达3.55万平方米的人工湖及由大片绿植组成的文化休闲广场,不仅美化了大剧院外部景观,也体现出了人与自然和谐共融的理念。

项目的照明设计整体偏暗,不太适合所处的长安街的场所精神气质,通过对项目所处位置、周边环境、自身特色、建筑风格和所承载着的特殊的文化内涵的深入和审慎的研究之后,最终确定了“水上明珠”的设计主题,力求通过艺术化的照明设计手法和模块化的技术实现手段,展现出作为中国最高艺术殿堂的国家大剧院所特有的高贵、典雅、庄重和浑厚的精神气质。

特殊的建筑结构要求,不允许在建筑表面做任何附着物。

因此,在具体设计中,主要采用了远距离大功率染色灯投光与近距离小功率染色灯洗墙相结合的照明手法,以烘托出大剧院完整、大气的整体夜

晚灯光形象。

小功率染色灯嵌入式地安装于剧院主体建筑与人工湖衔接的检修步道内,白天完全隐蔽,夜间开启时则营造出大剧院如从水面中升起一般的纯美效果。

而大功率染色投光灯则采用升降装置安装于剧院四周的景观带中,白天隐蔽于绿化之中,夜间则通过控制将其整体升起,将大剧院如珍珠般的椭圆形建筑形象均匀打亮,纯粹而至美。

同时染色灯的色彩也可通过控制,产生丰富的色彩变化,从而赋予了夜晚中的大剧院更多的表情和艺术气息。

饱受争议的水中巨蛋——国家大剧院案例摘要:建筑面积18万平方米,总造价31亿元的中国第一大穹顶——国家大剧院,作为中国建国后修建的最大的标志性文化设施,其方案确定、施工建设到建成投入使用,近10年来一直被争议和质疑所包围。

究竟孰对孰错?背景资料建设国家大剧院是几代人的心愿。

早在20世纪50年代,政府对长安街的规划就设想了国家大剧院的建设,周恩来首次提出建设国家大剧院批示,后因财政原因没有实施。

1998年4月国务院方正式批准立项,于2001年12月13日开工,2007年9月建成。

大剧院位于北京市中心天安门广场西,主体建筑及南北两侧的水下长廊、地下停车场、人工湖、绿地组成,总占地面积12万平方米,总建筑面积约20万平方米,近6000个座位,总造价31亿元人民币。

主体建筑由外部壳体和内部歌剧院、音乐厅、戏剧院、公共大厅及配套用房组成。

外部围护钢结构壳体呈半椭球形,建筑物高度为46.3米,基础埋深的最深部分达到-32.5米,60%的建筑在地下。

椭球形屋面主要采用钛金属板饰面,中部为渐开式玻璃幕墙。

椭球壳体外环绕人工湖,湖面面积达3.55万平方米,各种通道和入口都设在水面下。

整个建筑漂浮于人造水面之上,行人需从一条80米长的水下通道进入演出大厅。

大剧院造型新颖、前卫,构思独特,其椭圆外形在长安街上十分抢眼,这座“城市中的剧院、剧院中的城市”以一颗献给新世纪的超越想象的“湖中明珠”的奇异姿态出现。

方案海选,法国设计师中标按照国际惯例,1999年,国家大剧院建筑设计方案采取了全球招标。

经过两轮竞赛3次修改,历时1年3个月,来自10个国家的36个设计单位参赛,先后有69个方案参加评选。

经过反复筛选、论证,并征求人大代表、政协委员意见,最终选定了法国巴黎机场公司设计、清华大学配合的法国方案。

主持设计者为法国著名建筑设计师保罗-安德鲁。

2000年4月1日,方案中标并准备开始破土动工。

院士专家上书,工程暂停方案中标后事隔两月,因为其设计本身的缺陷和超出原投资规划一倍以上的资金而受到质疑。

工程管理的成功案例分析借鉴经验工程管理在如今的社会中扮演着至关重要的角色。

在工程项目的实施中,有效的管理不仅能够保证施工进度的顺利进行,还能够提高项目的质量和适时交付。

本文将通过分析几个工程管理的成功案例,总结出一些宝贵的经验,供广大工程管理从业人员参考借鉴。

成功案例一:北京国家大剧院作为中国最重要的文化艺术中心之一,北京国家大剧院的工程管理取得了巨大的成功。

首先,项目的管理团队采取了高效的沟通和协调机制,保证了项目各方之间的信息流畅传递和密切合作。

其次,管理团队注重风险管理,提前进行了风险评估,并制定了详细的应对措施,确保项目进度不会受到意外事件的影响。

第三,大剧院的工程管理采用了信息化技术,对项目的各个环节进行全程监控和管理,提高了施工效率和质量。

最后,管理团队在项目完成后进行了全面的总结与反思,总结出了一系列成功的经验和教训,为未来的工程管理提供了有益的参考。

成功案例二:迪拜塔迪拜塔是近年来世界上最高的建筑之一,其工程管理也备受瞩目。

首先,项目管理团队注重人员的培养与选拔,确保项目具备高素质的工程管理人员和技术人员。

其次,在施工过程中,团队采用了信息化技术进行全面监控和管理,确保施工的科学性和高效性。

此外,项目管理团队非常注重质量管理,每个工序都经过严格的验收和检测,保证项目的质量和安全。

最后,团队在项目的后期也进行了详细的总结和评估,并将得出的经验和教训应用于后续的工程项目,取得了极佳的效果。

成功案例三:海南航空港航站楼海南航空港航站楼的顺利建设离不开工程管理的成功实践。

项目管理团队在项目前期进行了详细的可行性研究和资源调配,确保了项目的顺利开展。

在施工过程中,团队注重合理的组织安排和任务分工,提高了施工的效率和质量。

同时,团队也注重与相关方的沟通与协作,及时解决了可能出现的问题和纠纷,保证了项目进度的稳定。

最后,在项目完成后,管理团队进行了全面的总结和评估,不断改进和优化工程管理的方法和策略,为后续的项目积累了宝贵经验。

建筑行业的智能建筑设计案例分析随着科技的不断发展和人们对环境友好、高效节能的追求,智能建筑设计已经成为建筑行业的一个重要趋势。

在本文中,我们将就几个智能建筑设计案例进行分析,探讨其设计理念、特点和应用效果。

案例一:北京国家大剧院(鸟巢)北京国家大剧院,俗称鸟巢,是2008年奥运会的重要场馆之一。

其建筑造型独特,外观呈现出鸟巢状,并由一圈钢筋交织而成的结构组成。

在设计上,鸟巢采用了多项智能技术,包括通风系统、照明系统和节能系统等。

鸟巢的通风系统采用了先进的气流模拟技术,可以有效地调节室内温度和湿度,提供一个舒适的室内环境。

同时,照明系统利用智能控制技术,可以根据不同的活动需求和时间段,自动调节灯光亮度和色温,实现节能效果。

此外,鸟巢还采用了太阳能和地热能利用系统,通过在建筑中设置太阳能电池板和地热管道,实现可再生能源的利用,减少对传统能源的依赖,保护环境。

案例二:苏州中心大厦苏州中心大厦是一座位于苏州园区的地标性建筑,也是中国首座应用了物联网技术的智能建筑。

在设计上,中心大厦结合了建筑、信息技术和能源管理等多个领域的创新技术。

中心大厦的智能建筑应用涵盖了多个方面,包括智能照明、智能安防、智能能源管理等。

智能照明系统通过传感器感知室内光线情况,实现自动调节照明亮度和开关控制,为员工提供一个舒适、节能的工作环境。

在安防方面,中心大厦采用了智能视频监控技术和人脸识别技术,有效增强了建筑的安全性和管理效率。

而智能能源管理系统通过对电力、水资源等能源的实时监测和调节,优化能源使用效率,实现节能减排的目标。

案例三:中国移动大厦中国移动大厦坐落于北京市中心,是中国移动通信总部大楼。

该建筑在设计上注重了智能化和绿色环保的理念。

通过智能建筑系统的应用,中国移动大厦实现了自动化管理和智能控制。

中国移动大厦的智能化应用主要集中在空调、照明和电力管理等方面。

该建筑采用了智能空调系统,可以根据室内外温度和人员使用情况自动调节空调温度和风速,提供一个舒适的办公环境。

现代建筑与传统文化融合的案例分析现今社会,建筑设计已经不再局限于单一的风格和形式,越来越多的建筑师开始将传统文化与现代建筑相结合,创造出独特而令人难忘的建筑作品。

这种融合不仅彰显了文化的传承和发展,还提供了一个新的视角来欣赏和理解建筑。

本文将通过几个具体案例,探讨现代建筑与传统文化融合的可能性和价值。

首先,我们来看一座位于中国北京的建筑作品——国家大剧院,俗称鸟巢。

它是建筑大师阿里阿凡诺等人设计的,于2007年正式面世。

国家大剧院的外形独特,如同一座倒转的碗,外部全部由灯光反射而来的金色玻璃覆盖,令人目不转睛。

然而,与其相反的是,它在设计上倾注了中国传统文化的精髓,取材自古人类居住在洞穴中的经验。

通过尊重和借鉴传统文化的元素,国家大剧院创造了一个独特的建筑形象,既具有当代感,又蕴含着深沉的历史文化内涵。

其次,我们来看一座位于美国纽约的建筑作品——大都会艺术博物馆。

它是建筑师陶欣然等人设计的,于1966年建成。

大都会艺术博物馆作为世界知名的艺术文化殿堂,它的建筑风格淋漓尽致地融合了罗马帝国遗迹和现代理念。

博物馆建筑外观采用了罗马建筑的拱形门洞和柱廊设计,同时结合了现代建筑的自由曲线造型。

这种传统与现代相结合的建筑风格,既向人们展示了古罗马文化的魅力,又展示了当代建筑的创新和艺术性,使大都会艺术博物馆成为一个古典与现代交相辉映的艺术殿堂。

再来,我们看一座位于日本东京的建筑作品——东京国立博物馆。

它是建筑师坂茂等人设计的,于2019年建成。

这座博物馆使用了日本传统的木结构,以及传统的双坡屋顶设计,融合了日本传统建筑的精髓。

同时,博物馆的外墙采用了现代材料和技术,呈现出简洁而现代的外观。

这种融合让东京国立博物馆在保留传统文化的同时,又不失现代建筑的便利和美感。

最后,我们来看一座位于阿拉伯联合酋长国迪拜的建筑作品——迪拜艺术区。

它是建筑师扎哈·哈迪德等人设计的,于2017年建成。

迪拜艺术区的建筑外观形状奇特,它采用了流畅的曲线和令人印象深刻的建筑形态。

网壳结构具体案例分析——国家大剧院姓名:宋建宇班级:2011级5班学号201101020530摘要:网壳结构即为网状的壳体结构,或者说是曲面状的网架结构。

其外形为壳,其形成网格状,是格构化的壳体,也是壳形的网架。

它是以杆件为基础,按一定规律组成网格,按壳体坐标进行布置的空间构架,兼具杆系结构和壳体结构的性质,属于杆系类空间结构。

与平面网架不同,它的承载力特点为沿确定的曲面薄膜传力,作用力主要通过壳面内两个方向的拉力或压力以及剪力传递。

网壳结构兼有薄壳结构和平板网架结构的优点,是一种很有竞争力的大跨度空间结构。

关键字:壳体结构、优缺点、未来展望正文:国家大剧院外部为钢结构壳体呈半椭球形,平面投影东西方向长轴长度为212.20米,南北方向短轴长度为143.64米,建筑物高度为46.285米,比人民大会堂略低3.32米,基础最深部分达到-32.5米,有10层楼那么高。

国家大剧院壳体由18000多块钛金属板拼接而成,面积超过30000平方米,18000多块钛金属板中,只有4块形状完全一样。

钛金属板经过特殊氧化处理,其表面金属光泽极具质感,且15年不变颜色。

中部为渐开式玻璃幕墙,由1200多块超白玻璃巧妙拼接而成。

椭球壳体外环绕人工湖,湖面面积达3.55万平方米,各种通道和入口都设在水面下。

国家大剧院是空间双层网壳结构,这一结构更完整,更纯粹。

”大剧院的壳体钢结构总重6750吨,网壳面积3.5万平方米,没有一根立柱支撑,全靠148榀弧型钢梁承重。

虽然这一壳体的高、重、大为中华第一,但它同时也是大跨度空间结构中单位用钢量最少的,每平方米不到200公斤,仅为卢浮宫钢结构每平方米用钢的三分之一。

如此“轻便”的穹顶大大减少了承重钢梁的压力,建筑物的安全系数将会很高。

另外,考虑到风、雪、地震等自然因素,壳体钢结构还体现了柔性设计理念。

钢梁接触地面的一端允许相应滑动,整个结构的最大变形度大约为20厘米。

国家大剧院主体建筑钢结构椭球体壳体(以下简称:壳体)为一超大空间壳体,东西长约212m,南北约144m,高约46m。

国家大剧院的建设工程项目管理案例国家大剧院国家大剧院主体建筑由外部围护结构和内部歌剧院、音乐厅、戏剧场和公共大厅及配套用房组成。

外部围护结构为钢结构壳体,呈半椭球形,其东西长轴为 212.20 米,南北短轴为 143.64 米,建筑总高度为46.285 米,地下最深处为-32.50 米。

椭球形屋面主要采用钛金属板,中部为渐开式玻璃幕墙。

主体建筑外环绕人工湖,湖面面积达35500平方米,北侧主入口为80米长的水下长廊,南侧入口和其它通道也均设在水下。

人工湖四周为大片绿地组成的文化休闲广场。

国家大剧院北入口与地铁天安门西站相连,并有能容纳1000辆机动车和1500辆自行车的地下停车场。

在入口处设有售票厅,观众通过水下长廊进入大剧院。

水下长廊的两边设有艺术展示、商店等服务场所。

大剧院内有三个剧场,中间为歌剧院、东侧为音乐厅、西侧为戏剧场,三个剧场既完全独立又可通过空中走廊相互连通。

在歌剧院的屋顶平台设有大休息厅,在音乐厅的屋顶平台设有图书和音像资料厅,在戏剧场屋顶平台设有新闻发布厅。

内部歌剧院主要演出歌剧、芭蕾、舞剧,有观众席2416席;音乐厅主要演出交响乐、民族乐、演唱会,有观众席2017席;戏剧场主要演出话剧、京剧、地方戏曲、民族歌舞,有观众席1040席。

各剧院都设有化妆间、指挥休息间、练琴房、演员候场区、换装间、服装整烫间、道具间、演员休息厅。

舞台技术用房设有音响控制室、灯光控制室、调光器设备间、音响设备室、摄像机房等。

大剧院共有五个排练厅,位于三个剧场之间,可以共用也可以分别使用。

一个大排练厅主要用于合成排练;两个中排练厅一个主要用于舞蹈排练,一个用于乐队排练;两个小排练厅主要用于分部排练。

大剧院设有集中音像制作中心,有大录音棚一间、同期录音演播室一间,以及电视转播机房和音像后期制作室。

大剧院设有一间大绘景间,设臵布景吊挂和绘景设备,还设有布景、道具整修间和布景仓库,以及为集装箱运输用的升降平台2台。

剧场设计案例

以下是一个剧场设计的案例,供您参考:

项目名称:北京国家大剧院

设计单位:法国建筑师保罗·安德鲁

项目地点:北京市中心天安门广场西南侧

项目简介:北京国家大剧院是一座现代化的大型剧院,是中国文化设施的标志性建筑之一。

该剧院由法国建筑师保罗·安德鲁设计,以“蛋壳”为设计理念,采用玻璃和钢结构的结合,呈现出独特的建筑风格。

设计特点:

1. 独特的蛋壳造型:北京国家大剧院的造型灵感来源于鸡蛋壳的形状,这种设计使得整个建筑呈现出一种轻盈、优雅的感觉。

同时,这种设计也使得剧院的内部空间得到了充分的利用。

2. 玻璃和钢结构的结合:剧院的外部结构采用了玻璃和钢结构的结合,这种设计使得整个建筑显得更加现代、简洁。

同时,这种设计也使得剧院的内部空间更加明亮、通透。

3. 多功能的剧场设计:北京国家大剧院内部包括一个歌剧院、一个戏剧院、一个音乐厅和一个实验剧场。

每个剧场都有各自的特点和功能,可以满足不同类型的演出需求。

4. 先进的舞台设备:剧院的舞台设备非常先进,包括各种现代化的灯光、音响和舞台机械系统。

这些设备可以满足各种演出需求,为观众带来更加完美的视听体验。

5. 人性化的观众席设计:观众席的设计非常人性化,座椅的排布合理、舒适,观众可以享受到舒适的观演体验。

同时,剧院还设置了残疾人专用的座椅和通道,体现了人性化的设计理念。

6. 环保节能的设计:北京国家大剧院在设计上也注重了环保和节能。

剧院的外部采用了太阳能板和风力发电机等可再生能源设备,尽可能地减少对环境的负担。

同时,剧院的内部也采用了智能化的节能控制系统,可以有效地降低能源的消耗。

共建调研报告

——国家大剧院

国家大剧院设计方案是一座造型新颖前卫的建筑,建成后成为中国最高艺术表演中心和首都新时代的标志性建筑。

安德鲁曾在接受采访时说“中国国家大剧院要表达的,就是内在的活力,是在外部宁静笼罩下的内部生机。

一个简单的‘蛋壳’,里面孕育着生命。

这就是我的设计灵魂:外壳、生命和开放。

”可见,让建筑外部宁静而内部充满活力,让人们在从外到内的过程中感受气氛的变化,就是它在设计时最主要的想法。

那么围绕着这个最初的想法,建筑师是如何用建筑语汇表现的呢?为此,我进行了实地调研,通过近距离感受这座建筑,并根据我个人理解,从以下三点阐述:第一在场地设计上,为了强调这座建筑外部宁静的气氛,好像与世隔绝,设计师让建筑向后退了70m,周围全部用来种植绿化,让其远离喧嚣的大街(如图1)。

不仅如此,为建筑精心设计了“冬天不结冰,夏天不长藻”的水池,让“巨蛋”坐落在水上,如此既利用水这一安静的元素烘托建筑,又使建筑和倒影合二为一,成为一个完整的形象,夜晚加入灯光,更加美丽。

(如图2)

图1总平面图

第二在入口的处理方式上,设计师选择采用地下入口的方式(如图3),让主体建筑更加独立的存在。

门厅功能十分清楚,两边是附属空间,正对入口的是通往建筑主体功能大厅的水下通道,屋顶用玻璃材料,水池正好在头顶上,在阳光的照射下投下波光粼粼的晕,让这个走道光线丰富而充足,与门厅的黑暗形成对比,具有极好的引导性(如图4,5)。

安德鲁曾说“大剧院的水下入口是我的得意之作,也是我设计中的重要部分。

”因为这个水下走道正是大剧院从室外过度到室内的过渡空间,此处正好形成空间序列上的一个小高潮,是“宁静”转向“活力”前奏,是最能表达作者设计意图的空间。

图2

图3图4

图5

走道尽头是剧院内部的橄榄厅,在这里空间从之前的平矮较封闭突然变成了宽敞的通高空间,给人一种心理震撼(如图6)。

在这里能看到建筑内部明显的层次,地下的小剧场,地面层坐落的歌剧院、音乐厅、戏剧场,它们由道路区分开,彼此以悬空走道相连。

歌剧院的四周是部分透明的金色网状玻璃墙,顶上是从建筑内部能够看到的永恒天空(如图7)。

第三

从总体形式来看,建筑师为什么选择彼此分开中间又有通道相连的空间表达他

“充满活力,孕育生命”的理念呢(如图8

)?

首先这种彼此独立的空间能够满足不同功能的需要,又被一个“壳”罩在里面,这样就形成了很多彼此联通的公共空间(如图9,10),既有水平连接的桥,又有垂直连接的楼梯(电梯),让空间流动起来,形成了人看人的有趣画面,并且这些公共空间又能满足变化多端且内容丰富的各种公共活动,让空间充满了生命力(如图11,,12)。

图6在橄榄厅仰望图7俯视橄榄厅

图8

其次,我们可以发现,整座建筑的从内到外的空间全部是由弧形围成的(如图

13),消除了墙的穹型的屋顶,椭圆形的音乐厅,还有橄榄形的通高空间和楼梯井,外壳上露出的玻

璃部分也是曲线,

建筑形式从外到内的高度的统一。

因为曲线本身的张力,再加上曲线之间形成的空间,有张有弛,有紧有松,所以身处的空间时时刻刻都在变化,散发着生机与活力。

不仅如此,装饰物也与主题相契合,采用曲线形式。

(如图14,15,16)

图9咖啡厅图10花瓣厅

图11曲廊图12垂直交通

图13二层平面图

以上两点,让我想到了高中生物书上叶绿体的图片,仔细想一想,两者在空间上还真有

异曲同工之妙。

图14屋顶曲线

图15橄榄

形旋转楼梯图16

外曲廊

图17叶绿体图片

当然,关于空间的创造还与材料和细节的把握有关,大剧院用金属,石料,木材和大片红色的布料营造了严肃不失活泼的气氛,也具有相应的功能。

但因其种类繁多相当奢华,在此就不做详细分析了。

总之,建筑师通过对建筑外部,建主入口,建筑内部三个空间的把握,出色的完成了内外过度,充分达到了他的设计意图,即在“外部宁静笼罩下的内部生机”。

单从这点来说,国家大剧院的设计是优秀的,值得学习的。