振荡中医随机脉诊精要王永民

- 格式:docx

- 大小:12.23 KB

- 文档页数:3

振荡中医医案模板振荡中医医案选中医专著《振荡发蒙》和大师一起理解中医世界观,重新认识中医体系,建立完整的中医思维。

此次“读书活动”,已由李XX老师(S中医创始人韦X老先生亲传弟子兼儿媳)授权予“红XX学校”,是特别赠给大家的学习福利!振荡中医创始人韦X老先生儿媳,古典中医践行者,知名企业高级讲师。

秉持“人人知医,人人自医,天下无医”的理念,致力传播和发扬振荡中医疗法,拥有多年线下授课经验,带教过程毫无保留,倾囊相授。

拥有20多年养生从业经验。

秉承韦老大愿“还古于今,还医于民”,常年去往全国各地义诊,XXXX年曾远赴青X果X举行慈善义诊,团队每日接诊百余人。

S中医医案选1、王XX男31岁本厂机修分厂工人病史:素觉两胁下坠,胸有紧缩感,并觉头晕、心悸、周身乏力。

前两个月曾于我处针刺气海后症状缓解。

前天晚上觉胸闷,腹胀,夜间起来大便后,全身抽筋,发冷,呕吐,发烧到39℃,头晕益甚,脸色晦暗,形容萧索,舌质不鲜。

就诊日期:XXXX年X月X日主症:发烧39℃脉证:虚治疗:服扶正1号丸一丸(党参、枸杞、熟地)效应:服药后十分钟觉周身发热并微汗出。

周身即觉轻松许多。

呕止,发烧渐退。

XXXX年X月X日胸部仍有紧缩感,脉象仍见小弱。

处服扶正1号丸1丸,6分钟后,胸部紧缩感大轻,如门户洞开,异常畅快。

【按语】元气虚衰之体最宜心平气和,每遇烦劳必有上火、发烧等虚阳浮动之象。

病本为虚,故温补之即烧退症息,如治以寒凉压抑则殆矣!2、焦XX女28岁在本厂医院药械科工作病史:近来经潮,昨天进城晕车,今天下午3时攒竹部位病疼痛难忍,整眉而来,面额浮红。

就诊日期:XXXX年X月X日主症:头疼脉证:虚治疗:处方:扶正1号丸1丸。

效应:一、二分钟后,先是胃脘温热并反酸水,移时头痛即止,继而身热,手上汗出。

脉势亦起,形见充实。

3、李XX男46岁本厂机动处处长病史:体质单薄,素患耳鸣、耳聋,每遇烦劳则发。

近因大检修,工作烦劳有加,故又上火。

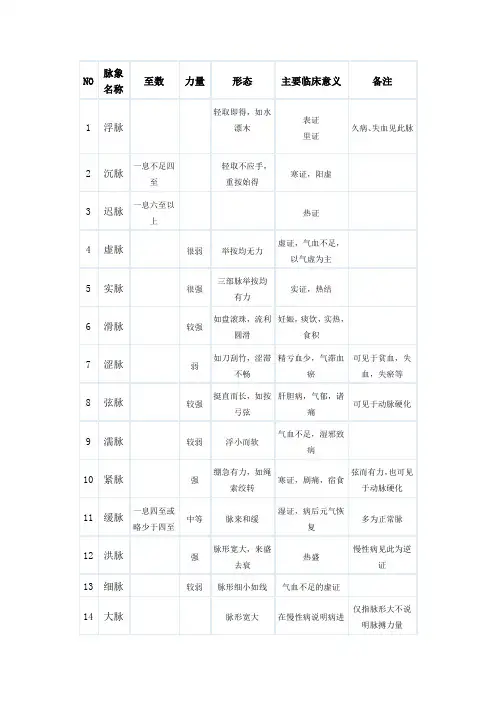

《医道捷径》——王叔和二十四部大脉诀清末民间中医李元贞(河南省襄城县柏宁岗人)著1、七表脉:浮、芤、滑、实、弦、紧。

八里脉:微、沉、缓、濇、迟、伏、濡、弱。

2、脉理精要脉理细如毫发,得精微者有几家,明其大意也就罢;浮沉迟数四个字,虚实寒热紧对答,七表八里不论他,此四者,辨析分明,用药饵,庶乎不差。

河南省中医院肛肠科王凯3、浮脉听我把浮脉学,轻轻的就摸着;浮字之中分迟数,浮迟表寒何用讲,浮数往往假热多,浮而无力大虚火,浮而有力风寒搏,把浮字牢牢记着。

4、沉脉将沉字,说与你,重重的按至底;沉中亦寓迟数理,沉迟里边寒如冰,沉数内热不需提,沉而无力知是气,沉而有力定是积,把沉字,切切记之。

5、脉分部位学看脉,部位明,寸关尺,左右同,五脏六腑配合定,左心胞络肝胆肾,右肺膻中脾胃命,肾与膀胱表里应,命门脉紧对三焦功,大小肠两寸分并。

临诊脉,贵沉静;莫斜视,勿妄听,澄心静虑念脉经,病在某腑在某脏,,虚当补来实当攻,寒宜温来热宜清;分清了虚实寒热,庶不愧当医之名。

6、看脉息至诊脉时,稳呼吸,以己息,侯彼息,察其间断与连续。

一息四至平和脉,再加一至亦是吉;六数七热为急疾,八九十至将死期。

为医人要阴阳分,浮数阳,沉迟阴,关前关后阴阳论,阴中有阳,阳中阴,阴极似阳,阳极阴,其间最足把人混,当医人,阴阳不分,无怪乎,治死活人。

7、心经浮脉左寸浮,心火虚,不能生土;土困兮,金必败,咳嗽痰吐,怔忡悸,盗自汗,归脾为主,去木香,易白芍,五味敛补;养心汤,补心丹,二方酌处。

归脾汤诗曰:参术龙芪神,远归香枣仁,甘草须用炙,水煎姜枣引。

养心汤诗:参芪神茯苓,枣柏归川芎,半草志桂味,血足心自宁。

补心丹诗:人元(玄)丹参苓,归地天麦冬,远味枣柏仁,内中有桔梗。

又诗:补心加石菖,开窍效更良,蜜丸朱砂衣,引用灯草汤,去了五味子,加草和中堂。

8、心经沉脉左寸沉,心火实,实则亢害,移热于小肠中便闭赤涩,或淋浊,或口糜,疼难忍耐,导赤散合逍遥,一剂清泰,若不然,泻心汤,亦可使得。

古中医治病要过三关 古中医治病要过三关 作者:程永民 在诊脉治病的过程中,要过三关(这是杨老师讲的)。第一个是阴阳关,尺脉沉取有力是阳脉,尺脉沉取弱是阴脉。大家首先要辨阴阳,阴阳要辨准,第二关是辨寒热。脉数有力的是热,脉虚、脉迟无力是寒,当然身体的证也有很多。如果人得了温病,怕热,汗出,喘,脸红,喜欢喝冷饮,这是热证。所以脉证合参,辨证准确率就会高。 脉跳得快了,躁动,脉促寸盛,脉还大。这个表面上看是有热,其实是一种阴虚阳亢,是一种客热,是一种虚热,并不是真正的热。阴虚阳亢必须用滋阴的药才可以治好病。有的时候小孩感冒发烧了,阴虚阳亢,单纯的解表、通肠道都不行。有阴虚阳亢,不滋阴,病是好不了的。辨阴虚阳亢是很重要的一关,在这里强调一下。 123条:太阳病,过经十余日,心下温温欲吐,而胸中痛,大便反溏,腹微满,郁郁微烦。先此时自极吐下者,与调胃承气汤。若不尔者,不可与。但欲呕,胸中痛微溏者,此非柴胡汤证,以呕,故知极吐下也。调胃承气汤。 太阳病过了十多天,一般这个病都传经了,转到半表半里了,或者转到里了。 心下温温欲吐,这个“温温”,是胃里面很难受,虽然想吐,但是难受。柴胡证是心烦喜呕,想吐出来,只是说没有胃口,不想吃饭,想吐,胃弱了想吐。这个是胃里面很难受,这个辨别起来不容易。如果我们自己没得过这个病,就没有那种体会。 这个必须在临证的时候,见到这样的病人,你才能够确认下来,这个就是比较难的。心下指的是胃这个区域,很难受,想吐,同时胸中痛。这个想吐有两种情况,第一种是胃弱了,第二种是胃里面有积滞。比如大柴胡汤证是肠道堵了想吐,小柴胡汤证是胃弱了想吐。 胸中痛,有几种情况,一种是胸中有热可能会痛,还有胸中的津液不足了,津液不能濡养胸中的筋膜也会痛。第三种情况的胸中痛,胸痹,胸腔里面有痰饮,可能在后背某个区域疼,或者是胸中疼疼到后背,胸痛彻背,这时用栝蒌实和薤白去里边的痰饮。 大便反而溏,大便是稀的,肚子还胀满。大便是稀的,就是排大便没有什么困难,这是承气汤证。便秘的时候肚子有时是胀满的,这个人大便稀还腹胀,就比较奇怪了,而且这个人还郁郁微烦,有点心烦,有点上热。 心烦,想吐,特别像柴胡证。但是这不是柴胡证,是前面的吃了催吐的药了,或者吃了泻下的药,心里温温欲吐,因为胃里面津液少了,或者身体里虚,津液虚有虚烦。或者是拉肚子了,津液虚了,身体亢奋起来,反调津液,也会有虚烦,就是心下温温欲吐,肠胃里面津液虚,想吐,胸中痛。但是大便是稀的,肚子还胀满。这是由吐下引起的,不能用柴胡汤。 津液虚,吐下以后肠胃不舒服的,一般是用调味承气汤。津液虚有热,如果这个人还有潮热,里面有实,大便溏,因为里面有热,可能大便会是臭的,而不是里寒的大便稀。里寒就不能用调味承气汤,里面有大黄芒硝,要用干姜或者四逆汤一类来温里。拉肚子,下利不止,大便也不臭,这是收摄不住了,恢复身体的机能用四逆汤。 这几个条文很很拗口,理解起来挺别扭的。大家可以看一下公众号上关于这个条文的注释,当时参考的资料比较全,思考得比较全面一些。 如果不是经过催吐泻下导致的,太阳病过了十多天了,没有催吐,也没有拉肚子经验,没有那么损耗。胃里难受,想吐,胸中痛,大便疼,有点烦,就可能就是柴胡证,柴胡证就用柴胡汤。如果是柴胡证,可能有肋按痛,心烦喜呕,胸胁苦闷、胸闷气短这些证。 还有一种情况,太阳病经过泻下以后,体表的津液就向里走了。泻下时体表的津液随着大黄向里走,走到心下,水和热结在这里了,变成泻心汤证了。泻心汤证是上热下寒,胃弱,中焦痞塞不通,呕、利、痞为主要的证。呕吐、恶心,拉肚子,心下痞硬,用泻心汤,黄连黄芩辛开苦破,把水热的结去掉,清上热,用人参、生姜、大枣、炙甘草健脾胃,半夏降逆止呕。 如果催吐泻下以后,胃里面很难受,用调味承气汤。如果是柴胡症,就用小柴胡汤。如果是心下痞硬,上热下寒,用泻心汤。 总之,病人有什么证,就用相应的方剂,这个条文同121条也是相对应的,121条也是催吐以后“反不恶寒,不欲近衣”,是里面有热了,这个条文是心里面很难受,用调味承气汤。身体的变化是很多的,各种情况都有。 这个条文里说大便溏,腹部胀满,是肠道里面有湿热,身体排不干净,肠道有热会传到肺部来。肺部有热了,也会心烦,胸中痛,同时可能会有大便臭、屁臭。 所以人体的证是复杂的,必须把所有的证都收集齐了以后,才能准确的辨证。 调味承气汤,用炙甘草、大黄、芒硝。炙甘草建中补津液,这个是津液虚,大黄芒硝清里边的热。 然后还有实,这个人肠胃虚了,同时肠胃里有热的积滞,用调味承气汤。肠胃里面有这种热和实。 从这个条文里可以知道,问证是非常重要的。问诊以后,再结合脉,脉证合参才容易辨证准确。 但是有的中医流派是以脉为主的。有一个师兄学的振荡中医,这个流派就是只凭诊脉用药,效果也很好。他们知道有这个脉,就开这个药,像做连线题一样,但是病好了以后不知道怎么好的。但是我看了他开的方子,了解了病人的情况,我能用古中医的原理讲出来为什么吃这个药有效果。古中医的理法非常好。 今天下午我和一个医生交流,也是以脉诊为主,问证很少。但是说这个技术不容易复制,让人快速入门。而学古中医,有一个师兄学了三个月,就把她妈妈的结肠癌治好了。还有一位师兄去年11月份学的,给外婆治病,给爷爷治病,疗效都很好。单纯凭脉用药,可能不容易快速入门。 医圣张仲景传下来的古中医是非常好的,容易复制,疗效高。

中医治病之精髓----中 第七章 通脉络 络脉是从经脉支横别出,逐层细分,纵横交错,外而体表肌腠、四肢百骸,内而五脏六腑,呈网状分布,遍布全身,广泛分布于脏腑组织间的网络系统,是维持生命活动和保持人体内环境稳定的网络结构,主要有渗濡灌注、沟通表里经脉、贯通营卫、津血互渗等作用。络脉一方面把血液中的营养物质及携带的清气(氧气)充溢灌注到脏腑四肢百骸,发挥濡润营养作用;另一方面也带走各脏腑组织代谢的废物,避免了有毒物质的蓄积,因此脉络的末端同时也是营养代谢的处所。 络脉是气血运行的通路,络病是广泛存在于多种内伤疑难杂病和外感重症中的病理状态及过程,病理实质则为“不通”。络病治疗的根本目的在于保持络脉的通畅,通络之治法各有不同,临床方药、针灸、推拿、按摩、刮痧,以及各种功能锻炼等,皆是通经脉脉络的主要手段,无不是以经脉脉络的通畅为主要的目的。 辛味通络,虫类通络,藤药通络,络虚通补。 通脉络不能简单地认为就是活血祛瘀通络,活血祛瘀通络固然是通脉络的主要手段,但不是唯一。导致络病的原因不同,外加气候环境对疾病的影响,治疗还是要审症求因、辨证论治的呀。如,颈椎、腰椎病变,压迫神经,导致的头晕、手麻、腿疼等中医辨证属脉络不通者,治疗以补督脉之气为主。维生素B12缺乏的脊髓亚急性联合变性,中医辨证也当是脉络之病,治疗当以益气、养血、补肾为主,以通脉络。着风受凉引起的风痱症(末梢神经炎)治疗当温阳祛风散寒以通络。带状疱疹,丹毒引起的神经性疼痛,当清热解毒凉血通络以止痛。是年,家父由于长期坐诊,颈椎病发作,头晕手麻,回老家歇息,仰头看几天戏后,颈椎病不治自愈。 络脉循行于脏腑,形成该脏腑组织结构的有机组成部分,脏腑亦是通过络脉发挥其生理功能以及与其他脏腑和外界的联系的。久病入络,治疗一些慢性疾病在辨证论治的基础上,加一味地龙或其它活血通络之品,当能提高原有的疗效。 清代著名治瘀大家王清任注重气血辨证,开创了补气通络之法。

一、原理

依照古典中医生命“环”理论,十二经经气,皆出自手足指趾之末:所出为井,所流为荥,所注为俞,所行为经,所入为合。

手足指趾乃阴阳经气激发之所,如果元气无损,经气受阻,郁瘀必在四末指趾关节之间,应时拉伸以畅经气之环流,使气液运行有序,已达协调整体状态的目的,故所治必效。

人体钟疗法是韦刃先生经过三十多年临床实践,将古典中医的子午流注、灵龟八法等生物钟疗法进一步简化,让人人都可以亲自动手操作,直接受益的简易疗法。

二、治疗范围

体质不是很虚弱者,所有突发性疾病:如突然肚子疼、头痛、扭伤、发烧等症状越明显,效果越好; 对于药伤(常年吃药)、虚损(慢性病体质)效果不佳。

三、操作简单

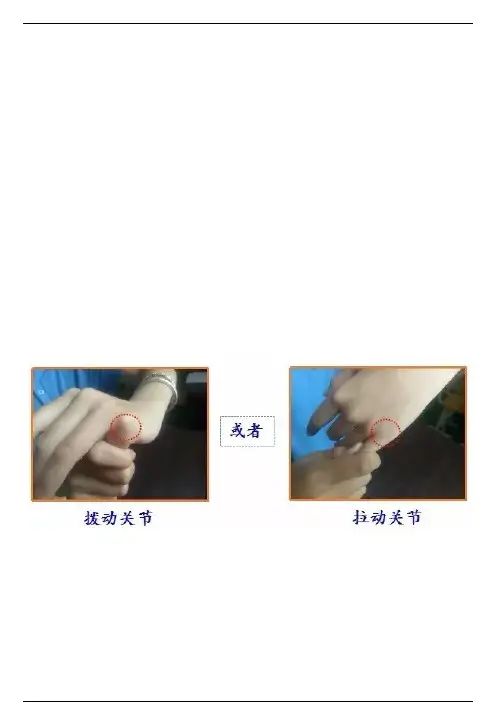

1.拨动或拉动手指、脚趾(关节处发出响声)

2.拨不响时,在对应的手指或脚趾上方寻找痛点,在最痛点处进行按揉

四、找对位置

五、注意事项

1.拨生物钟之前握着患者的手,先和他聊天让其处于放松状态,别急着拨;

2.拨动指头时手法要快,让患者想着疼痛部位时,立刻拉响手指;

3.拨不响的可以揉痛点,让患者全身放松,意念集中在病痛部位;

4.手脚太凉不宜拨生物钟,可以先用温水浸泡,待暖后再拨;

5.症状缓解但没有消失者,可以在下一个时辰(2小时后)再拨一次;

6.拨完后不要立即放开患者的手,引导患者跟你一起做3~5次深呼吸。

视频中有简略操作方法,可参考

PS:以上对人体钟疗法的介绍仅为本人学习体会,不代表作者观点,如想透彻深入地研究,请参考书籍《S中医发蒙》或《S中医选集》。

一起振荡!整体医学——与系统科学时代的现代医学整合现代医学的前沿,就是“整体、精准、系统”三个关键词,当看见他们气喘吁吁地攀上来的时候,我们握着振荡中医的手,站在古典中医先祖的肩膀上,已经在此等候多时了。

关于“整体”——生命科学的方向在中医学的教科书中,谈到中医这门古老医学的根本特点:(1)整体观,即把人体、人与自然界均看作相互联系、相互影响、不可分割的整体;(2)辨证论治,即通过了解患者在患病过程中出现的症状、体征,辨识患者所处的病理状态,并根据每个患者病理状态的不同,个性化地制定治疗方案。

而实践中,中医则被视为经验医学。

现代医学的起源,在300年前,生物学与医学从古代的经验医学中分离出来,通过对人体的分解和分析,建立了庞大的知识体系。

今天,沿着器官、组织、细胞、分子的层次,对生命认识的深入已经达到了组成生命的最基本层面。

但分析科学对人体的揭示方向有很多欠缺,现实面前,科学家们逐渐清醒了:生命也许本来就不能简单地归结为组成生命的细胞与细胞、分子与分子之间的相互作用。

这种将生命分解为一个个组成单元进行研究的还原论方法,对生命科学的研究方向是不究竟的。

在现代科学叩击系统科学殿堂大门的今天,系统科学的论证对于许多严重危害人类健康和生命的疾病更具有说服力。

20世纪70年代后兴起的系统生物学,是本着“生物体是一个整体”的理念开始的。

而近年来出现的精准医学,则以基因医学的进展为突破口,开启了认知患者的个性化特征、因人而异地制定治疗方案的个性化医学时代。

“生物体是一个整体”、“因人而异地制定个性化的治疗方案”。

这不正是中医学的“整体观念”和“辨证论治”的理念吗?显然,现代生物学和现代医学开始了向古典中医学的理念的回归。

振荡中医就是在系统科学的曙光下,秉承了古典中医的道一元论本体观,弘扬“整体感”和“辩证论治”,从本质理解生命,使古典中医焕发了勃勃生机。

精准医学的方向,有望建立人体个性化的状态描述体系和庞大的标靶治疗体系,但其对疾病的整体调控,仍将面临着整合的困难。

许跃远-中华脉神:现代脉诊篇中华脉神——许跃远微观脉杂谈:疾病的证、症是疾病导致的机体反应与状态,不知道病而去求病机是无稽之谈。

传统脉象27脉是人体疾病时的脉象反应,疾病没有发展到一定程度,机体是不会有传统脉象出现的。

比如:胆结石一病,早期小结石,人没有感觉,机体也没有不适,传统脉象更没有变化。

但当结石变大了,人体有感应了,问诊才有结果,但这结果也是病家给的“右上腹不适”中医的治疗会以胃不适调理,部分也可以缓解症状。

但当并发胆囊炎时,病人告诉你的是腹部疼痛,发热,此时中医的治疗也有效,清热解毒,清热泻了心火为肝胆的子,解毒是病因治疗。

可是西医在小结石阶段已经知道了病因,驱石、化石就是根治。

运用微观脉同样达到早期诊断的结果,有时脉诊诊断了,一般B超还不能确诊还必须是分辨率高的彩超。

脑梗塞一病:在病人没有症状时,微观脉已经非常敏感与准确的诊断,一般的CT还诊断不了,仅有加强的磁共振才能缺诊。

但病人在医院里都是发病后诊断,此时的诊断临床意义与价值虽大,但该病人九死一生,浪费了多少人力物力,造成了多少家人的痛苦。

当微观脉诊断后,迅速用药,这才是治未病。

总之,中医要对抗西医必须诊断明确化,而微观脉诊就是突破口。

中医的疗效已经达到对抗的水平,诊断仅是问诊与望诊绝对不行。

脉诊博大精深,可以让西方人望而生畏.....。

一、脉象要素脉象是指感脉动的形象。

在扬弃遍诊法而独取寸口脉法的今天,脉象多指桡动脉应指的脉感态势。

选择桡动脉研究脉象一是因为它应手方便,二是因为手是裸露的器官,同全身各器官一样也都有动脉的供血、静脉的回流。

因此切取桡动脉的脉感就等于切取了全身其他脏器的脉象信息。

因而寸口脉象既是某一器官的脉象,也是全身的脉象。

它是观察全身各脏器气血变化的窗口。

桡动脉是心脏与手这一脏器的“桥动脉”。

就寸口脉象来说,心脏、血管、手、血流及全身九大系统都会影响该脉象。

脉象把不准?他说有捷径,“5步法”又快又准,调理自然神杏林君经常听到有人叹气:“把脉好难啊!脉象读不懂,还把不准!”最近采访了一位学员,他却说:“不难,其实把脉有捷径。

”他是一家化妆品公司老板,也是中医爱好者,正是靠着这条捷径,调理好便秘、女性手脚冰凉、头昏脑涨等不适,从一个中医小白,成为人人称赞的“把脉神医”。

本|期|人|物万永波振荡中医面授班学员以下内容为学员自述:01学点中医别让小毛病变成“夺命刀”我叫万永波,今年38岁,超负荷工作让我的身体留下不少小毛病。

小毛病不处理,会变成一把“夺命刀”,这是老同学年纪轻轻病逝,给我敲响的警钟。

他去世后,留下老婆孩子,孤苦伶仃。

我也是家里的顶梁柱,不能倒下。

然而,接触中医三年,一直无法入门,尤其是28种传统脉法,对我一个中医小白来说,多,琢磨不透。

机缘巧合,我在公众号上看到振荡中医,只有9种脉法,这是条捷径啊。

学习以后,我不仅探到自己的气虚脉象,还调理好了!接下来讲一讲我把准脉的方法,大家可以分享给学中医的朋友,转发到朋友圈,需要用的时候随时能找到。

(我在面授班现场做分享)02便秘中午用药,下午就大便面授班回来,我给不少人把脉用药,有个便秘的案例我印象最深刻。

因为我中午刚给她用药,她下午就大便了,效果快得像龙卷风。

方女士是我的员工,自述:长期便秘,已经四天没有来大便,吃过排毒胶囊,没有效果,导致晚上睡不着。

“手放脉枕上,我看看。

”我静下心来坐好,也让她也心平气和地坐下,这样才能更好地探测脉象。

我手指触碰她的皮肤,是冰凉的,往下按,很难摸到脉的跳动,要压得很紧,按到沉取的位置才行,而脉的温度和皮肤恰恰相反。

老师在课堂上讲过,脉跳无力为虚,手指下触摸到脉是热的,为阴虚;脉管上面像覆了一层水,摸着不清晰,为湿。

根据诊断的阴虚、有湿,对照脉药表用药,像套公式一样。

这也是振荡中医最好用的地方,只要脉把准,把东西掏出来用就行,而且是舌下含服小药粉,省了煎药的时间。

三根手指辨健康——中医脉诊的奥秘●寸口位于手太阴肺经原穴所在之处,为脉之大会,而“肺朝百脉”,五脏六腑十二经气血的运行都始于肺而止于肺,因此,寸口脉能够反映五脏六腑十二经气血的病变。

●另一方面,手太阴肺经起于中焦,与脾同属太阴,与脾气相通,而脾为后天之本、气血生化之源,所以脏腑气血的盛衰都可以反映于寸口。

“小姑娘,你的脉轻轻摸的话,感觉不明显,需要用点力才能摸到,这叫做沉脉,《脉经》里解释是‘举之不足,按之有余’,主里证。

搏动力度偏弱,是阳气虚的脉象。

”北京中医药大学中医教授王天芳一边将手指搭在我的手腕上切脉,一边解说。

听到她的解释,我不禁暗暗吃惊,心想,最近的节食活动恐怕是有点过头了。

脉诊初感受千百年来中医诊病就像一场考试,求诊的人在医生面前把手一伸,医生摸摸左手脉,摸摸右手脉,看看舌苔,反复询问病人症状、感觉,然后大夫就会将患者的病证清清楚楚地讲出来,如果患者信服,这场考试就算通过了。

医生是如何通过摸脉来判断病证的呢?王天芳指导我将自己左手的食指、中指、无名指并拢放在右手手腕后寸口的位置,感觉脉搏的活动。

第一点是首先感觉到脉搏的位置,有的轻轻一摸就能摸到,有的却需要用力才能摸到,这就分出了浮脉和沉脉。

第二点是脉搏的力度,搏动有力为实脉,无力的则为虚脉。

第三点是脉搏的频率,健康人在一呼一吸之间脉搏应搏动4次,不足4次为迟脉,超过5次不足7次为数脉。

第四点是脉搏的紧张度,如果按下去,感觉像按在琴弦上,强而硬,为弦脉。

如果感觉松弛和缓则为缓脉。

第五点是脉搏的均匀度,节律是否均匀,力度、大小是否一致,节律不均匀的就有促脉、结脉、代脉,力度、大小不均匀的有微脉、散脉等。

第六点是脉搏的流利度,也就是脉搏来势的流畅程度,脉来圆滑流利为滑脉,往来艰涩为涩脉。

第七点是脉搏的长度,也就是手指能够感觉到的脉动的轴向范围的长短,分为长脉和短脉。

第八点是脉搏的宽度,即手指能够感觉到的脉动的径向范围大小,分为大脉和细脉。

参悟《脉要精微论》开启整体脉诊学习法门关键词:整体脉诊;脉要精微论?Comprehend the Mai Yao jing wei Lun To Open the Door of Studying the Whole Pulse TakingQI Xiang?hua(Affiliated Hospital of Shandong University of Traditional Chinese Medicine,Jinan 250011,Shandong,China)Abstract:The essay has concluded the principal of the pulsetaking,the features of all kinds of whole pulse manifestation and pathomechanism from Mai yao jing wei lun which are“diagnostic method relied on daybreak” and “palpation and pulse taking should keep a ca lm mood,no matter the doctor or the patient”.We also have discussed the theory about the features of ten couples of whole pulse manifestation and the corresponding relationship between the theory and diseases.?Key words:whole pulse taking;Mai yao jing wei lun收稿日期:2009-11-01作者简介:齐向华(1963-),男,山东济阳人,主任医师,博士研究生导师,博士,主要从事神经内科临床、临床脉学的研究。

当代中医界11位脉诊高人单纯依靠脉诊,就能推断出“浅表性胃炎”、“子宫肌瘤”……等精准结论!一位行医40多年的老人,靠脉诊就能诊断出患者?部分疾病,准确性达80%以上!他在有生之年,亲自带教青年中医师,把独特而神奇的中医“精准脉诊”传承下去!有了这套书,哪怕通读或精读了,并不代表自己就能掌握了书上的本领,何况没有带进门的师傅指导,有些知识看了也好像又只能意会无法言传,有的与自身体会又不尽相似。

我就像叫化子捡到银子又无纸包,肯了几天书,年纪大了看多了也记不住,干脆又把它束之高阁了。

1995年末,我大女儿怀孕了,让我切脉,也想辨男女,且看稍有出血是否有什么异常。

我刚把完她双手的脉,还没讲,老伴就喊开午饭,吃了饭各奔东西。

晚间老伴问我:“你替玉萍把脉怎没讲话?”我言:“你要开饭,餐毕她走了,我咋讲?”老伴又问:“结果怎样?”我也只说了两句:“好像怀的是儿子,但与正常孕脉又不一样,怎么滚来滚去,像滚珠脉。

”此后大家再未谈及此事,一个月后经西医权威人士多次诊断,多次B超检查才发现是“宫外孕”。

当晚,我拿出《传世藏书》,翻出《濒湖脉学》,一条一条的对起我当时摸脉的感受,看到底是什么脉?看到涩脉项下主病诗:“.......女人非孕即无经........。

(涩主血少精伤之病,女子有孕既是胎病,无孕为败血)。

”反过来又看前面:“涩脉.....短而散,或一止复来(脉经)。

”对!我感到的滚珠脉就是一止复来。

“宫外孕”不就是胎病吗?我懊悔当时为什么没有查书呢?早发现我女儿不是早就从危险状态解脱了吗?同时我又很兴奋,这祖宗留下来的脉诊技术确确实实是仍然能在现代科学发展日新月异的今天发挥显著作用的实用诊疗技术。

书中那简洁的文言文再不是枯燥的文字、艰涩难懂的语言,那是我们中华民族中医先人们聪明智慧的结晶。

由于认识上的飞跃,从此使我坚定的走上了研究脉诊的道路。

对涩脉的认知,也使我破除了对脉诊技术向往,但又有可遇不可求的悲观情绪,加大了自学、实践、提高脉诊技术的信心。

中医脉诊入门马永刚中医脉学传承数千年,历久弥新,迸发出蓬勃生机,吸引众多有志于中医事业的同道中人痴迷于此。

今不揣学识浅陋,兹将中医脉诊入门之法浅析于下,敬请各位同道斧正。

一、中医脉诊基本原理三焦者,人身三元之气也,总领五脏六腑、营卫经络、内外左右上下之气也。

脏腑、五神藏之于内,经由三焦形之于外。

歧伯曰:寸以射上焦,关以射中焦,尺以射下焦。

《脉经》分别三关境界脉侯所主曰:“寸主射上焦,出须及皮毛竞手。

关主射中焦,腹及胃。

尺主射下焦,少腹至足。

”清代医学大家周学海亦论曰:“寸、关、尺候,身之上中下者也,浮、中、沉候,经络脏腑之表里者也。

此以脉之纵横之部位,主身之纵横之部位。

”三焦者,统领周身之气,而分隶于胸膈腹,即分配于寸关尺。

故寸主侯上焦之脏、腑、官窍、经络、腠理及筋脉肉皮骨,关主侯中焦之脏、腑、经络、腠理及筋脉肉皮骨,尺主侯下焦之脏、腑、经络、腠理及筋脉肉皮骨,三关合而为一,主侯人身上下内外。

人之生,形具而神生,形神合一。

形即体质,神即气质,包括心理状态和性格特点。

脉象可反映一个人的体质和气质特点,周学海亦论曰:“人之禀质,各有不同,而脉应之。

”总按可体会人之体质特点,“一身之中,无论何处气虚,脉之三部皆现弱象”。

而单按则体会在体质基础上产生的病理变化。

关于寸口分候脏脉的根据,《脉诊》一书强调根据气为阳,血为阴的原则而定。

认为右手偏于气旺,左手偏于血旺。

肺主气,气旺于右,气为肺所统,故以右寸配肺。

心主血,血旺于左,血为心所主,故以左寸侯心。

脾居中洲,体偏左而气行于右,故以脾候于右关。

肝藏血,其体虽右而气化作用实行于左,故以肝候于左关。

肾在腰旁,位居最下,故亦候于尺。

脉诊大师寿小云先生在深入研究《内经》等古典医著的基础上,结合自己的脉诊经验,提出“心理脉象”这一失传已久的脉诊理论,寿小云教授在他的脉诊专著《寿氏心理脉学与临床》中指出:“心理脉象的总体诊断位置的上界在比病脉浮取略浅的位置,下界到比病脉中取略深的位置。

震荡中医学习资料提⽰:请勿盲⽬⽤药,请在中医师指导下⽤药!脉药对应歌:⼈参最擅补元⽓,(0.5-3.0)右⼨虚弱配黄芪,(1.0-3.0)枸杞温养补右尺,(3-6-9粒)脉细⼩寒最相宜,脉空刚急⽤芍药,(0.3-1.0克 )脉空有热⽤熟地,(0.3-0.6-0.9克)⾁桂偏于温左脉,(0.3-1.0克)右脉寒重⽤⾻脂,(0.5-3.0克)左⼨低轾取柴胡,(0.3-0.5克)升⿇善把右⼨举,(0.3-0.5克)左⼨寒弱⽤桂枝,(0.3-1.5克)右⼨寒弱⽤⽩芷,(0.3-0.5克)右关湿瘀⽤枳壳,(0.1-0.2-0.5克)左关湿瘀⽤⽜膝,(0.3-0.5克)⾎瘀偏温⽤丹参,(0.3-1.0克)⽢草调和引左郁,(0.1-0.3克)实热酌量⽤⽯膏,(0.5-1.5-3.0克)实寒⾸选吴茱萸,(0.5-2.0克)⼭药化湿⼜滋阴,(0.5-3.0克)⽩术利⽔祛寒湿,(0.5-2.0克)温化寒痰半夏好,(0.3-1.0克)清利热痰川贝宜,(0.1-0.3克)薏⽶祛湿性最平,(0.5-2.0克)茯苓利⽔最得⼒。

(0.5-1.0克)⽣化汤可以活⾎补虚,提⾼抗体⼒量。

⽣化汤原料为当归(全)8钱、川芎6钱、桃仁(去⼼)5分、烤⽼姜5分、炙草(蜜⽢草)5分、⽶酒⽔1050cc。

备好原料,按照以下流程熬煮:1、将药材加⼊⽶酒⽔中,慢⽕加盖煮⼀⼩时左右,约剩200cc,将药酒倒出备⽤。

2、再次加⼊⽶酒⽔350cc,和第⼀次煮法相同,煮到约剩100cc。

3、将第⼀次和第⼆次的药酒加在⼀起拌匀,共300cc。

⼀⽇内⾄少分三次以上喝完(可放在保温壶内,当茶喝,⼀次⼀⼝,分数次喝完)。

⽣化汤虽然有补⾎、祛恶露的效果。

但它毕竟是药,不要吃得“过多”。

图⽚发⾃简书App图⽚发⾃简书App18个区位空间:①左边⼨、关、尺:各对应浮、中、沉共3x3=9个②右边⼨、关、尺:各对应浮、中、沉共3x3=9个①②=18个区位空间⼨、关、尺位置:摸脉的时候,先⾼⾻定关,⽽后⼨和尺。

中医瑰宝苑脉诀阐微(修订版)清·陈士铎--------------------------------------------------------------------------------鬼真君脉诀序《脉诀》自王叔和传后,世鲜其人,谁知叔和止注脉经,误传有《脉诀》也。

叔和既无《脉诀》,何传诀而不传经?以《脉经》之多不及《脉诀》之约也。

然《脉诀》始于高阳生,非叔和原文也。

铎遇云中逸老于燕市,传法之备,而不传《脉经》者,以《素问》《灵枢》二书言脉之多也。

虽然,于多之中而求其约,安在必求脉于《灵》、《素》哉?鬼真君名臾区,云中逸老弟子也。

貌甚奇,面长尺有一寸,发短而鬈,深目身高,耳垂下且大,非凡近士也。

且歧天师备传方法,何不传脉于铎。

因授是书,皆切脉法也。

夫真君为天师之徒,天师传道之备,胡真君传脉之约乎?盖病分脏腑,若脉则传脏而不及腑,宁脉与病异哉?不知病必兼脏,而脉不可兼脏也。

《灵》、《素》二书,有时合而言之,何今传《脉诀》独与病殊乎?以脏病而腑亦病,腑病而脏亦病,故治脏而腑在其中,切脏而腑亦在其内,又何必合言之。

所以单言脏而不及腑也。

真君之传,虽出于天师,亦真君之独见也。

传止五篇,其言约矣。

然皆言脏之文,治脏不可通之治腑哉?山阴陈士铎敬之甫别号远公题于文笔峰之小琅琊第一篇脉理甚微,原非一言可尽,人病多变,又岂一脉能包。

论其阴阳,别其生死,察其脏腑,观其症候,既上中下之宜分,必寸关尺之自定。

左寸心,左关肝,火木宁无至性;右寸肺,右关脾,土金本有深情。

唯两尺为肾,水火实难分配,中间是命,左右还可同观。

三焦别上中下以相诊,余经合寸关尺而共视。

盖部位乌容倒置,辨贵分明,而表里何必细分,不宜拘执。

虽按指以三部为法,数息便悟断经,顾看脉以五脏为主,知脏即通治腑。

察四时之节气,春夏异于秋冬;审一日之晷时,寅卯殊于申酉。

大约逢克则凶,逢生可救,我生则缓,我克难医。

因五行而推断,举一隅而可知。

弦似乎紧,涩似乎微,浮与芤相反,沉与伏宁殊。

I第二讲^y脉ii的m值一、脉诊是辨证诊断最重要的诊察手段之一(一)脉诊是中医关键的诊察手段1 ?脉诊是四诊之一中医诊断强调四诊合参,即望闻问切四者,缺一不可。

中医无论从诊察疾病手段的先进性,还是临床指标的精确度而言,与现代医学相比是相当落后的。

但中医依据自身学科特点认识疾病的理念,以及遵循这些理念所采用的一系列认识疾病的手段与方法,进而形成的疾病观,乃至对每种疾病的本质认识,又较现代医学更为全面、客观、系统和科学得多,否则,中医就不能流传至今。

在中医认识疾病本质的手段与方法之中,包括脉诊在内的“四诊”就占有重要的地位。

四诊之一的切诊,包括的主要内容就是脉诊,切诊还包括切肤、按胸腹、摸淋巴结、按包块等,但是切诊的主要内容是指切脉。

中医诊察疾病的手段已经相当落后,大多不能借助实验室理化检査,只能从一个个表面现象认识疾病,因此,必须强调医生所收集的病情资料应全面与完整,所以要四诊合参。

中医只能使用医生自身的眼鼻口耳以及皮肤触觉等感觉器官来采集病人的症状体征以及病人所发出的信息,如果收集资料不全面,就不能全面准确地综合判断患者的病情。

就我的临床经验而言,脉象信息大概能反映病人约百分之七八十的问题,例如其病因,尤其是病机,其次是病所、体质,百分之七八十都能从脉象上反映出来。

另外,脉诊还有从变异性反向来反映疾病的,我们所讲的“脉症从舍”的“假脉”就是从变异性反向来反映疾病性质的。

所以,我认为,一个不会脉诊,或对脉诊掌握不扎实的中医,不可能成为一个合格的中医,更不可能成为一个髙水平的中医。

但是在现实中,又有一类相反的医生,自恃脉诊经验丰富,摸完脉就报患者的病情,其中百分之七八十都正确,可惜,寸有所长,尺有所短,只想通过候脉就知道患者的病情,那肯定是不够完整的,也是不够准确的。

亦有一些医生哗众取宠,病人不用开口,似乎摸脉便知道患者患有什么病,且立即就报病名给人家患者听,以证明脉诊多么神奇,证明自己的医术有多髙!作为一个真正的中医,不能养成这种坏习惯,这是江湖习气。

100种振荡脉药对应解析(推荐!!)药性解析

振荡中医初级的的阶段对药性的理解就是简单的某药化湿,某药化瘀等等静态的药物描述,药物在⼈体的作⽤其实是动态的,准确把握了药物升降浮沉及其固定的作⽤,在⽤药的准确性会⼤⼤提⾼。

如左关瘀,⼨低轾,使⽤⽜膝化左关瘀没有问题,⽜膝化关瘀,同时⽓机是下⾏的,这⾥不是太佳,如果⽤川芎,化瘀的同时,⽓机上⾏,这样疗效就不⼀样。

⽜膝与川芎对⽐

振荡·⽜膝·川芎

右关寒湿瘀,草寇可以砂仁也可以,草蔻的⽓机是上⾏,砂仁⽓机是下⾏,这⾥在⽤的时候就有不同了

草寇与砂仁对⽐

振荡·草寇·砂仁

⾄此,⼤家应该对振荡⽤药有了进⼀步的认识,振荡中医调脉涉及就⼏个⽅⾯:

第⼀部分:⽓液⽤药(物质补充)

第⼆部分:寒热⽤药(调整阴阳⽓化)

第三部分:郁(不平)⽤药(调⽓机均匀分布)

第四部分:⽤药就是化瘀⽔湿痰(瘀会造成⽓液分布不均匀,严格来说化瘀也是在调郁)

⽽百病始于郁,终于郁,源于虚。

所以调郁也是很重要的⼀块,调郁也就⽤调平⽓机,⽆⾮就是调升降出⼊,关于郁的形成可以看上篇⽂章针法浅析。

在⽤药上我们如果对药的脉药对应以及⾛向有清楚,那准确度我想会更好。

振荡中医随机脉诊精要

王永民

地点:2011第二届世中联脉诊大会工作坊

关键词:虚实、寒热、瘀郁

一、S振荡中医脉学概说一览表

二、振荡中医随机脉诊简介

概述:根据数千年中医临床经验和现代全息理论,寸口三部九候脉诊系统是宏观整体气液运行的微观全息元,二者之间具有同构和同步S的内在联系,S中医对病理系统和脉系统宏观基本因素的分析、归纳,也正是以此为根据的。

三、脉-证耦合体系(基础脉象的概念和体征)

根据S中医创始人韦刃老先生的分法,我们可以把这个脉象体系列表概括如下(1245体

系):1245体系就是指的S中医病理的:1 (态----一气”的S态)2 (纲)4 (正)5 (邪)和脉就是正常的脉象,它的脉象特征是:不盛不衰、刚柔合济、无寒无热、缓急适中、十八位均布(双手寸关尺的浮、中、沉),脉体无异常。

具体的讲:不盛不衰、刚柔合济就是柔和有力。

无寒无热就是温度适宜。

正常体温就是摸上去表面微微凉,等一会儿又感觉温温的,没有明显的凉和热,温度均匀舒润,这是正常的。

缓急适中就是节律一致,不快不慢。

十八位匀平就是寸关尺浮中沉力度均匀流畅,没有明显的势差。

当然关脉和中部比寸尺稍大一点也是正常的。

脉体无异常就是没有痰湿水脉,正常脉体是濡滑,没有弥散、模糊、粘滞浑浊或疏懈感。

如果违背上述情况就是病脉,按照病脉可分为虚实两大类,

虚实就是气液阴阳的虚实。

虚可分为:气虚、液虚、阴虚、阳虚。

实可分为:气实、液实、阴实、阳实。

四、辨证导航图(综合辨证)

当医生将三个指头置于患者腕部桡动脉寸关尺部位之上,随机诊疗的整个过程就已经在医家的指尖和头脑开始了。

具体步骤如下:

(一)首先辨常、异:和脉与病脉。

如脉诊无异常(为和脉),即使患者有不适症状,亦非真病。

应向患者讲清道理,以不治之法处治:无为而治。

在《中医脉诊之谜》文中,曾报道患儿魏晓宇高烧40 摄氏度,因脉诊未见明显异常,即告诉儿母,此为生理性免疫反应,可以自愈。

次日凌晨即烧退人安(详见《中国人体科学》三卷三期127 页)。

(二)如见异常脉证,不管脉象有多么复杂,应首先辨别虚实,此为百病总纲。

医生治病不辨虚实,如骑马无纲、射箭无靶。

“虚虚实实”,乃医之大患。

(三)如脉证属虚,应进一步分辨阴、阳、气、液四者何虚?是单态虚证?还是双态、多态虚证?分清何虚方能对证施治。

一般所谓“虚不受补”,皆因未分清何虚,误补益疾之过。

(四)如脉象属实,应进一步分辨阴、阳、气、液四者何实?气实为郁,应进一步分辨

是整郁抑或局郁;如属局郁,再进一步分清是侧郁(左右不均:势差三3mm)、层郁(浮沉

不均)、部郁(寸尺不均)、位郁(某一部郁:高于整统均值一倍以上),而后对治。

液实或可见水、湿、痰、瘀诸症;再进一步分清属单态或复合态,然后对症施治。

临床所见到的脉证并非总是虚实寒热分明,常常是虚实相间、寒热错杂、诸实兼见。

但

不论多么复杂的脉象,只要秉持一种虚灵的心态,细致分辨,总会理出头绪来。

五、全息脉诊四大要领

(一)净:凭脉辨证施治虽需用手,但运用之妙全在一心。

故在临床操作过程中,除了凭脉辨证施治的法则以外,应摒除一切私心杂念和虚妄意识的干扰,始终保持一种清净虚灵的心态。

(二)全:系统S 状态的常、异,位(左右、前后、上下、表里)、体、势,阴、阳、气、液,质、能、信息……皆聚焦于随机全息脉诊透镜视野之内,一览无余。

如诊断虚实,必须遍诊左右两侧的寸关尺浮中沉十八个空间区位,一一计量其动量,以求其系整均值,再以虚实界标值(力大小适中的主波峰值---15mm)权衡判定之,万不可以遍概全。

(三)根:脉以沉取为根、两尺为根。

沉脉表征里层和深部(即不直接受意识控制的、

在个体发育过程中,由中胚层衍生的结缔组织、脏器、骨髓等;在整个生命过程中,她就是生育万物、幻化万象,支撑、推动、整合一切局部功能的“大地”);犹如一国国民及工农畜

牧渔业和矿业生产基地、国库及交通、能源、通讯等基础设施。

两尺对应人体的下部并与深层组织结构相连续,此为胚胎发育的原区,是蛋白质、电解质等水盐代谢及机体稳序自律控制中心,古称命门,主管五脏六腑十二经络及每一个机体细胞,是人体生命过程真正的主宰。

(四)机:除了适时、实时的随机内涵外,还有机要,即关键因素的内涵。

只是纵览全局、面面俱到、胡子眉毛一把抓,仍未可称善;还必须分清主次,找到造成整体异常状态的关键所在。

万山磅礴必有主峰,龙衮九章但挈一领。

只有抓住关键,才能在随机临床的每一次治疗中,都能以少味、微量的药物,获显著效果。

S中医随机诊疗临床以全息脉诊为中心;因为,只有通过全息脉诊,才能直接客观地观察到人体局整、身心、内外相互作用的综合状态。

随机全息脉诊是观测疾病本体状态的窗口

—S中医整体观的载体。

被正确操作的全息脉诊技术是S中医随机临床治疗的一依据,将人宇、身心合一的人体,调控到稳定有序的最佳状态,这是S中医随机诊疗的唯一目的。

振荡中医一脉证用药

(专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考可复制、编制,期待你的好评与关注)。