宁波学研究→藏书文化→藏书印记

- 格式:doc

- 大小:15.41 KB

- 文档页数:6

2023年浙江省宁波市中考语文真题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、情景默写二、诗歌鉴赏2.下面是同学们在东钱湖研学时发现的古诗,请你赏析。

初至茂屿①[明]沈九畴清溪窈窕觅仙踪,临水看云面面重。

山过雨声侵薜荔②,风吹秋色满芙蓉。

湖天____悬孤屿,海日东南引万峰。

岂是桃源无路到,扁舟今日使人逢。

【注释】①茂屿:茂屿山,据旧志记载,在东钱湖西南。

①薜(bì)荔:一种常绿灌木。

(1)《古汉语常用字字典》中,“重”有“chóng”和“zhòng”两种读音。

本诗首联中加点的“重”字,你会选哪个读音?结合画线句和颔联加以分析。

我认为_________填,分析:____________________________________________________________(2)你认为诗中空缺处应填“萧索”还是“浩渺”?结合相关诗句加以分析。

我认为_________填,分析:____________________________________________________________三、综合性学习3.同学们在天一阁研学后,搜集了以下材料,打算向某杂志“园林书香——历代藏书楼博览”专栏投稿,请你参与。

【材料一】天一阁,位于浙江省宁波市海曙区,建于明嘉靖四十年至四十五年(1561年~1566年),由当时退隐的明朝兵部右侍郎范钦主持建造,占地面积2.6万平方米,已有400多年的历史。

天一阁藏书楼坐北朝南,为两层砖木结构的硬山顶重楼式建筑,通高8.5米,斜坡屋顶,青瓦覆上。

一层面阔、进深各六间;二层除楼梯间外为一大通间,以书橱间隔。

阁前凿“天一池”通月湖。

园林以“福、禄、寿”作总体造型,用山石堆成“九狮一象”等景点。

天一阁的藏书和建筑为研究书法、地方史、石刻、石构建筑和浙东民居建筑提供了实物资料。

《藏书票和藏书印》教案一、教学目标1. 让学生了解藏书票和藏书印的定义、历史和特点。

2. 培养学生对我国传统文化艺术的热爱,提高审美情趣。

3. 引导学生运用创意和手工制作技巧,创作具有个人特色的藏书票或藏书印。

二、教学内容1. 藏书票的定义、历史和特点2. 藏书印的定义、历史和特点3. 藏书票和藏书印的设计原则4. 创作方法和技巧5. 作品欣赏和分析三、教学重点与难点重点:藏书票和藏书印的定义、历史、特点和设计原则。

难点:创作方法和技巧的运用。

四、教学准备1. 教材、课件和教具2. 绘画、雕刻和制作材料3. 参考资料和作品样本五、教学过程1. 引入新课1.1 展示精美的藏书票和藏书印作品,引发学生的好奇心。

1.2 提问:“你们知道藏书票和藏书印是什么吗?”引导学生思考和讨论。

2. 教学讲解2.1 讲解藏书票的定义、历史和特点。

2.2 讲解藏书印的定义、历史和特点。

2.3 讲解藏书票和藏书印的设计原则。

3. 创作指导3.1 引导学生发挥创意,设计个人特色的藏书票或藏书印。

3.2 讲解创作方法和技巧,如绘画、雕刻和制作技巧。

4. 学生创作4.1 学生根据所学知识和技巧,进行藏书票或藏书印的创作。

4.2 教师巡回指导,解答学生的疑问。

5. 作品展示与评价5.1 学生展示自己的作品,进行互相评价。

5.2 教师对学生的作品进行点评,总结课堂内容。

6. 课堂小结6.1 回顾本节课所学内容,巩固知识。

6.2 引导学生关注我国传统文化艺术,提高审美情趣。

7. 作业布置7.1 请学生课后收集更多关于藏书票和藏书印的资料,进行深入了解。

7.2 完成一幅藏书票或藏书印的创作,提高实践能力。

六、教学延伸1. 组织学生参观图书馆或书店,观察和了解藏书票和藏书印在实际应用中的情况。

2. 邀请艺术家或专家进行讲座,让学生更深入地了解藏书票和藏书印的艺术价值和文化内涵。

七、评价方式1. 学生作品的创意和制作技巧。

2. 学生对藏书票和藏书印历史、特点和设计原则的理解和运用。

藏书印章知识点总结一、藏书印章的定义藏书印章,又称藏书印、藏书家印章,是藏书人为标记和保护自己的藏书所使用的印章。

它可以用来标识藏书人的身份和所有权,也可以用来标记藏书的重要信息,如书名、藏书人的名字、藏书时间等。

二、藏书印章的种类藏书印章按照形式和材料的不同,可以分为多种种类,常见的有:1. 方章:方形的藏书印章。

一般用于标记藏书的所有权和身份信息。

2. 圆章:圆形的藏书印章。

一般用于标记藏书的所有权和身份信息。

3. 图章:印章上有图案的藏书印章。

图案一般与藏书人的兴趣爱好、职业特点等相关。

4. 字章:印章上只有文字的藏书印章。

文字一般包括藏书人的名字、藏书时间等信息。

5. 龙章:印章上有龙图案的藏书印章。

龙在中国传统文化中象征着权力和尊贵。

6. 珍宝章:印章上有珍宝图案的藏书印章。

珍宝包括钱币、金银器等。

三、藏书印章的用途藏书印章有多种用途,主要包括:1. 标记藏书所有权:藏书人可以在自己的藏书上盖上印章,以表明这些书是自己的。

2. 标识藏书信息:藏书人也可以在藏书上盖上印章,以表明藏书的重要信息,如书名、作者、出版时间等。

3. 保护藏书不被盗窃:藏书印章可以作为一种保护藏书的措施,以防止藏书被盗窃或易主。

四、藏书印章的制作藏书印章的制作需要经过一系列的工序,主要包括:1. 设计:藏书人可以根据自己的喜好和特点设计印章的图案和文字。

2. 制版:设计好的印章需要刻印成版,可以使用木版、铜版或石版。

3. 制印:制版完成后,就可以用印泥或印油在纸张或书籍上盖印。

五、藏书印章的历史和文化价值藏书印章作为一种传统文化遗产,具有重要的历史和文化价值,它反映了古代社会的政治、经济、文化等方面的信息,是研究古代社会和文化的重要实物资料。

同时,藏书印章还承载着一定的审美情感和民族情感,代表了一种文化的传承和延续。

六、藏书印章在现代社会的意义随着社会的发展,藏书印章在现代社会仍然具有重要的意义。

它除了可以作为藏书人的标识和保护藏书的工具外,还可以作为一种文化传统的延续和弘扬。

《方寸钤记——藏书印》教案教材分析本课通过对藏书印的学习,了解藏书印的发展历程及丰富的文化内涵,进一步体会藏书印基本的方法。

篆刻家运用刀法进行艺术创作的同时,借以表明图书所有权和表达个人性情,形成藏书印独特的艺术表现手法,达到了超越形式的艺术境界。

本课通过“欣赏与探究”“尝试与刻制”两个活动,引导学生从设计字体布局到运用篆刻刀法去完成一方藏书印的制作,在陶冶情操、开阔眼界的同时,又能体会设计刻制藏书印的乐趣,锻炼创造能力和动手能力。

教学目标:了解藏书印的历史并能够欣赏藏书印;学会制作藏书印。

教学重、难点:藏书印的文化历史;藏书印的制作技巧。

教学准备:磨砂石、刻刀、石章、印泥等。

教学建议:本课的教学步骤可这样安排:“藏书印的发展沿革→分析欣赏藏书印之美→如何进行藏书印设计→如何掌握刀法”。

通过电教手段及教师的示范教学,学生在分析的基础上进行设计制作。

引导学生进行印面设计时应尽量做到有个性,尝试不同刀法,体会艺术创作过程中的苦与乐,体会“艺无止境”的含义。

教学过程:1、了解藏书印的发展历程师:大家知道藏书印吗?对它了解吗?生回答,师进行补充。

展示事先做好的PPT,展示藏书印的历史并展示各种不同类型的藏书印,带领学生感受它的美。

2、介绍本课工具:砂纸、石章、印泥和刻刀,并解释使用方法,从而引出篆刻刀法。

示范:冲刀法,刀刃向前,一路直冲过去。

教师示范:五指执刀法握拳执刀法切刀效果小结:切刀法是用刀刃在石上,像积点成线一样,一步一顿地刻成线条。

学生体验制作过程:3、布置作业制作藏书印。

老师在旁边指导。

4、进行评比、相互欣赏并总结。

1。

浅谈宁波乡土文化【摘要】宁波历史悠久,是具有7000多年文明史的“河姆渡文化”的发祥地;宁波人文荟萃、文风鼎盛。

天一阁藏书楼的历史在亚洲位居第一;庄市是“宁波商帮”文化的发源地,沪上“五金大王”也成了宁波的骄傲;宁波市完全可以好好利用“宁波装”这一特色。

将传统和现代相结合,完善宁波旅游产业的产生链,促进旅游副产品的发展。

【关键词】宁波历史文化藏书文化名人文化旅游文化周超在《东钱湖揽胜》一文中这样描写:“钱湖两岸,尽栽杨柳,万条披拂,风雅无尽。

湖中碧波之上,帆影点点,雁行晴空,好一幅淋漓酣畅的水墨画。

”这是周超描写的宁波外滩美丽的景色,宁波的灿烂的文化也值得我们探讨,我就从以下几个方面浅谈下宁波浓厚的乡土文化气息。

一、宁波历史文化宁波历史悠久,是具有7000多年文明史的“河姆渡文化”的发祥地。

唐代,宁波成为“海上丝绸之路”的起点之一,与扬州、广州并称为中国三大对外贸易港口。

人们正是从这里发掘出了人类的祖先——河姆渡人的头盖骨和其它许多文物,填补了人类进化史上空白的一页;镇海口海防遗址是著名的爱国主义教育基地,英勇的中国人民曾在这里顽强抵抗外国侵略者;天一阁的宝书楼是中国最早的私人藏书楼之一,里面珍藏着许多宝贵的古籍,最奇妙的是楼前的水池,看上去水并不多,却是暗连着月湖的活水。

“二十里松行欲尽,青山捧出梵王宫”,这是位居天下禅宗五刹之一的天童寺的写照;阿育王寺珍藏着释迦牟尼的真身舍利……宁波的佛教文化举世闻名。

宁波是中国商人的发祥地。

号称是“中国最精明”的上海人有1/4是宁波籍的。

宁波还是著名的侨乡,有30多万宁波籍人士旅居在世界50多个国家和地区。

二、宁波藏书文化宁波人文荟萃、文风鼎盛。

天一阁藏书楼的历史在亚洲位居第一;王守仁开创“阳明学派”流传海外;黄宗羲的“浙东史学”影响广泛。

宁波人好学成风,藏书为乐。

在宁波众多的藏书楼中,最著名的是天一阁。

天一阁现占地面积2.6万平方米,是一个以藏书文化为核心,集藏书的研究、保护、管理、陈列、社会教育、旅游观光于一体的专题性博物馆。

宁波历史文化考察报告宁波文化遗产考察报告关于宁波文化遗产的考察报告---游天一阁宁波是我的家乡,虽然我去游览过很多历史旅游景点,诸如杭州西湖、苏州园林、云南大理等等,但还是不及我对宁波的了解。

在小学、中学的春游秋游和与家人的外出旅行中我就已经去过保国寺、天一阁、招宝山等宁波文化遗产,但为了更好地感受宁波文化遗产的文明气息,这次清明回家我又重游了这些古迹。

通过这次考察,我对文化遗产的内涵又有了进一步的体会,也对宁波文化遗产的保护管理历史和现状有了较为具体的了解。

自河姆渡餐稻羹鱼,至三江口以舟作马,荣享“中国历史文化名城”、“海上丝路东方七点”美誉的宁波,自然景观和人文景观交相辉映。

宁波于1986年12月8日被国务院公布为第二批国家历史文化名城。

其历史悠久、文化遗存丰富,在几千年的历史发展中,形成了丰富而独特的文化类型。

全市现有各级文物保护单位320处,其中国家级22处,省级34处,市及县(市)区级264处(截止2007年11月),还有公布的市、县级文物保护点645处。

目前我市国家级文物保护单位总数名列全国110座历史文化名城前列,浙江省第二位,计划单列市首位。

辖区内现有1座浙江省历史文化名城—余姚,3处中国历史文化名镇—江北区慈城镇、象山县石浦镇、宁海县前童镇,2处省级历史文化保护区—余姚市梁弄镇和横坎头村、慈溪市鸣鹤镇,6处宁波市历史文化保护区—月湖历史文化景区、天封塔郡庙街区、天主教堂外马路街区、伏跗室永寿街区、鼓楼公园路街区、镇海口海防史迹保护区。

此外,宁波老城区内还保存着较能体现古城传统风貌特色、但尚未予公布的历史地段,如郁家巷历史地段、毛衙街(莲桥街)历史地段、南郊路历史地段、秀水街历史地段、江北岸原轮船码头以北沿江传统建筑群等。

宁波地域的考古工作可分为四大阶段:第一阶段是二十世纪七十年代以前,考古发掘以清理古墓葬为主;第二阶段是二十世纪七十年代,开始步入遗址发掘时期;第三阶段,二十世纪八十年代以来有计划、有重点的对地下文化遗存进行以考古调查为主体的文物大普查,并开始配合基本建设开展有针对性的考古发掘工作,尤其是党的十一届三中全会以后,考古发掘与研究有了较大的发展;第四阶段,二十世纪九十年代以后到本世纪初,宁波考古事业不断向前发展,并开展了以城市考古为重点,兼顾全市重要基本建设工程的抢救性考古调查、勘探和发掘任务,获得了一批在全国都有一定影响的考古成果。

浅析清代宁波私家藏书的特征宁波私家藏书从北宋开始,经千余年不断的积累和发展。

至清代,无论是在藏书家数量及藏书规模上,还是在藏书内容及藏书质量上,都兴盛于宋、元、明任何一代,达到宁波古代私家藏书的鼎峰时期。

出现了很多知名的藏书家,形成了一定的规模和特色。

总体而言,其特点主要表现在以下七个方面。

1藏书家人数众多清代宁波私家藏书日趋繁荣,藏书家数量更是蔚为大观。

藏书家的数量大约相当于宋元明时期宁波私家藏书的总和。

在虞浩旭《智者之乡——宁波藏书家藏书楼》一书中所提及的清代宁波藏书家就有90人之多。

如:王应珆、黄宗羲、董德称、周容、李邺嗣、董道权、万斯同、郑性、全祖望、黄澄量、仇兆鳌、卢文弨、周永年等在全国范围内有知名度的大藏书家。

藏书的数量及规模也大大增加,如清代宁波藏书达万卷以上的俯拾皆是,如万斯同、郑性、全祖望、黄澄量、周永年、陈仅、邵晋涵、姚燮、徐时栋等。

藏书五万卷以上的有黄宗羲等。

2藏书种类多样化清代宁波藏书以“抄”为主,特别是以保存、流传古籍为目的的名家抄本向来受到人们的重视。

如黄宗羲“益好聚书,所抄自鄞之天一阁范氏、丛桂堂郑氏、禾中倦圃曹氏,最后则吴之传是楼徐氏”,藏书除了宋元精椠以外,还有薛居正的《旧五代史》。

从藏书内容来看,宁波藏书家还喜好收藏宁波的地方文献,如全祖望从二十一岁起,便正式开始了搜求乡邦文献,从事“故国遗事”的撰著。

陆宝南轩藏有宋版开禧《四明志》和宝庆《四明志》,后来被全祖望所传藏。

全祖望双韭山房除此两种四明志外,还竭力搜罗了元代延佑《四明志》、至正《四明续志》及明代永乐、成化、嘉靖等各朝纂修的旧志。

地方文献的叠现,是清代宁波藏书的特色之一,也暗示着清代宁波人特别关注自己的生存社会环境。

清代宁波藏书家的收藏注重个人的兴趣,有的还形成了专藏。

如仇兆鳌的“尚友堂”收藏有大量关于杜诗和杜诗研究相关的书籍。

他尽力搜求前人及当世注家之著作,不下数百家,如赵次公、黄鹤、钱谦益诸家论杜之著述。

依托旧山楼文化,建构“旧山润心”课程体系——《记住旧山:场境育人的实践建构》课题研究成果报慈小学以晚清著名藏书楼“旧山楼”为文化象征,厘清旧山楼历史,梳理藏书世家的文脉传承,从传统的文化中汲取精华,传承旧山楼的人文精神,确立“守望教育”的文化主题,凝炼“守心望道”的学校精神。

基于学校的文化发展定位,以学生核心素养培养为指导,结合学校特色发展的需要,学校开发“旧山润心”校本课程体系,培养“慈心弘智、知能行远的旧山学子”。

在校园的西北一隅,曾经坐落有一座清代的藏书楼——旧山楼,2016年9月在旧址重建旧山楼,竣工后作为学校的图书馆使用,也成为学校全体师生研习优秀传统文化的重要活动空间。

藏书致用。

旧山楼深远厚重的藏书文化积淀,成为学校教育教学取之不竭的源泉。

一、厘清旧山楼历史,梳理藏书世家的文脉传承旧山楼是晚清著名藏书楼,地处常熟北门外、虞山东麓报慈桥。

旧山楼主人赵宗建集三代藏书积累,加上自己广购博收,藏书日增。

所藏近840余种,多珍稀稿本、抄校本,如司马光写的《资治通鉴》草稿、朱熹写的《大学章句》草稿、《古今杂剧》等。

《古今杂剧》先后有十二位藏家递藏,至今已有四百年,旧山楼于1875年获藏,郑振铎将他誉为“仅次于敦煌石室的打开与西陲汉简的出世”。

一座藏书楼的存世与发展,必定与楼主的品性息息相关。

旧山楼楼主赵宗建“少负豪俊气,兼崇风雅,四方名士来游者,乐与款洽。

” 以旧山楼为中心,翁同龢、庞钟璐、杨沂孙、曾朴等文化名流都曾来此鉴赏书画、饮宴酬唱。

通过梳理赵宗建本人的日记、手札,赵宗建身上的优秀品格连同赵氏“刚毅清正、书香侠义”的优秀家风,深深吸引着全校师生,这是一笔弥足珍贵的人文财富。

二、挖掘旧山楼内涵,发挥“旧山文化”的教育功能藏书楼,是对书籍的收藏,对知识的守护,对文化的传承,对未来的期望。

学校把旧山楼作为文化象征,确立了“守望教育”的文化主题,编制了《报慈小学“守望教育”文化建设纲要》,凝练了“守心望道”的学校精神,提出了“守护心中的半亩园”的办学理念。

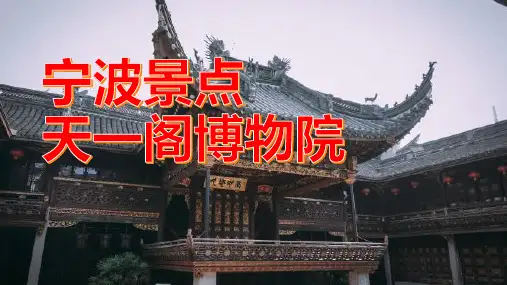

天一阁博物院——名楼藏珍本书香飘海外“你所不知道的一级馆”名楼藏珍本书香飘海外(主题)“书藏古今,港通天下”是浙江省宁波市的城市形象宣传语。

其中“书藏古今”指的是以天一阁为代表的藏书文化,体现了宁波作为历史文化名城的书香传统。

天一阁是中国现存历史最悠久的私家藏书楼,也是世界上最古老的三大家族图书馆之一、它坐落在风光旖旎的月湖景区。

北宋时期,王安石任鄞县县令,于月湖延聘“庆历五先生”,兴教重学,浙东学术自此萌芽。

明嘉靖年间,由范钦主持建造的天一阁选址在月湖边,从此书香不绝。

名楼渊源来到天一阁博物院西大门,门厅上方悬挂“南国书城”匾额,这是国画大师潘天寿1962年所书。

两旁的对联则是文献学家、上海图书馆原馆长顾廷龙的手笔。

1981年,顾廷龙来天一阁访书,用钟鼎文写下了这副对联:“天一遗型源长垂远,南雷深意藏久尤难。

”上联说天一阁源远流长,下联包含明末清初思想家黄宗羲作为“外姓第一人”登上天一阁的典故。

在天一阁建成后的很长一段时间内,范氏藏书为私家所有,秘不外宣。

直到清康熙十二年(1673年),黄宗羲打破这一禁令,登阁、抄书并写下《天一阁藏书记》,文章开头即感慨道:“尝叹读书难,藏书尤难,藏之久而不散,则难之难矣!”此后,天一阁声名日隆,受到广大读书人推崇。

迈入西大门,首先看到一尊手持书籍、正襟危坐的铜像,这便是天一阁的创建者,明代兵部右侍郎范钦。

“范钦是浙江鄞县人,平生喜欢收集古代典籍。

”天一阁博物院讲解员楼卓怡介绍,范钦既能接触到仅供官员阅读的各种书籍,又有机会到不同地区搜书,加之他本人藏书眼光独特,因此他的藏书不仅数量多且极具特色。

天一阁博物院副院长饶国庆告诉笔者,现存的范钦藏书中,最引人瞩目的是大量明代方志、政书、科举录、实录、诗文集等。

“这些书在明代不怎么被人看重,因此流传不广,到了清代就存世稀少,到今天更是罕见。

”饶国庆说,“比如流传至今的271种明代方志和大量乡试、会试科举录,一半以上都是海内孤本,对研究明代历史和中国文官制度具有无可替代的文献价值。

天一阁研学感悟

小时候,知道宁波有一座藏书楼——天一阁,感到无比骄傲,因为它就在我所在的城市——宁波。

上完初中,到宁波读书,感觉离天一阁近了许多,但却从未走近过它。

记得读师范的时候,我们的语文老师也曾向我们介绍过天一阁,当时的我听的特入迷。

看了余秋雨先生先的风雨天一阁,更是记忆犹新。

天一阁之所以叫天一阁,是创办人取《易经》中“天一生水”之义,想借水防火,来免去历来藏书者最大的忧患火灾。

文中的这段文字,“只要是智者,就会为这个民族产生一种对书的企盼。

他们懂得,只有书籍,才能让这么悠远的历史连成缆索,才能让这么庞大的人种产生凝聚,才能让这么广阔的土地长存文明的火种。

”对我有极大的震动。

范钦不仅是一个真正的文化智者,而且还是一个人格健全之人,是他将我们断残零落的精神史攒聚起来,为我们建构了一个精神的家园,虽然,不是很大,但已经足够了!

文中也提及了书法大师丰坊和他的侄子范大澈,他们也是藏书家,却并未传承下去。

藏书仅凭一人之力,是不能久远的。

范钦不仅仅把藏书作为爱好,更把藏书看成是一种使命,而且是整个家族的使命。

这也是天一阁自明至今数百年,岿然独存的原因了。

天一阁只是一个藏书楼,但它实际上已成为一种极端艰难、又极端悲怆的文化遗迹。

那一种精神,坚持不懈的精神,是值得我们深思的。

就我自己而言,做事都是只有3分钟热度。

看同学天天写日记,觉得是个不错的习惯,也尝试着每天写点什么。

数列家珍,发现品质——解读名城宁波文化遗产徐建成宁波文化的厚度——河姆渡文化和上林湖越窑遗址(照片:河姆渡遗址博物馆、田螺山遗址陈列馆、上林湖越窑遗址)河姆渡遗址位于浙江省余姚市河姆渡镇,总面积约4万平方米,文化堆积厚度4米左右,叠压着4个文化层,年代约为公元前5000-3000年,也就是距今70000年前。

2001年底发现的田螺山遗址位于余姚三七市镇相岙村,西南距河姆渡遗址约7公里。

遗址总面积3万多平方米,文化堆积最厚处超过3米,叠压6个文化层,形成年代距今约7000—5500年。

在已经发掘的800多平方米的遗址区内,出土了多层次干栏式建筑及墓葬、食物储藏坑等遗迹,2000多件陶、石(玉)、骨(角、牙)、木等遗物,大量的动物骨骸、稻谷谷壳、炭化米粒、菱角、橡子、葫芦等遗存。

田螺山遗址是迄今发现的河姆渡文化遗址中地面环境最好、地下遗存较为完整的古村落遗址。

目前已经建成田螺山遗址发掘现场展示馆。

目前河姆渡文化分布范围最大的聚落古遗址,则是20世纪70年代末发现的鲻山遗址,位于余姚丈亭汇头村鲻山东南麓。

这些遗址都为中国史前社会史、建筑史、艺术史和稻作农业史提供了丰富的资料。

前不久,余姚举办了第二届国际河姆渡文化节。

历时两天的“全球视野:河姆渡文化国际学术论坛”取得了丰硕成果。

共有来自美国、英国、澳大利亚、新西兰、日本、加拿大、韩国、印度以及国内北大的近80名专家学者,交流了22篇论文。

可以说,对于河姆渡文化的研究,目前正在世界范围不断深化。

此时此刻,人们不尽回想1973年夏天那一次震惊世界的发现和挖掘,为中华文明的发祥树立起了一个如此闪亮的座标。

回顾宁波历史文化的重大发现,要追溯到上世纪二三十年代。

最先发现的一张宁波文化名片,不是天一阁,不是保国寺,更不是沉睡7000年的河姆渡,而是上林湖畔“文明的碎片”—越窑青瓷遗址。

这张名片的发现者是中国近代享誉世界的陶瓷专家,故宫博物院研究员陈万里。

他的脚步寻觅到了宁波慈溪上林湖畔,在上林湖的越窑遗迹废墟中,年复一年的寻找着中国青瓷文化的发祥,寻觅到了中国对人类文明史作出的杰出贡献。

宁波书院文化遗产的价值、困境和保护路径作者:郭添泉来源:《宁波通讯·上半月》2022年第08期书院文化遗产具有重要的历史文化价值,在提升城市内涵、发展社会文化、促进教育进步等方面可发挥重要作用。

宁波在书院的复兴和发展方面有着丰富的实践,也存在一些不足。

立足宁波实际,遵循相关原则和思路,宁波书院文化遗产保护利用主要有以下四条路径:文化遗产保护、研究和宣传;发展文化产业和旅游业;举办国民教育学校;建设社会公共文化空间。

每条路径各有其适用情形、参与主体和对应举措。

宁波书院文化遗产的内涵和价值宁波书院自古兴盛,自宋至清代,宁波书院数总计97所,各朝代的书院数量始终在浙江名列前茅。

当前,宁波的书院文化遗产主要包括以下几类:一是书院遗址,包括全国重点文物保护单位白云庄(甬上证人书院),省级文物保护单位中天阁(王阳明讲学处),县区级文保单位金山书院、育英书院、灵山书院、球山书院碑记石刻、蛟川书院牌坊。

二是书院文献,有志书《姚江书院志略》《贸阝山书院志》,课艺录《月湖书院课艺》《辨志文会课艺初集》等,另有大量的书院史料散存在方志和文集中。

三是由古代书院转型而成的现代学校,如贸阝山书院改为鄞县县立高等学堂(今镇明中心小学),慈湖书院改为慈湖中学堂(今慈湖中学)等。

除此三类,还有书院名、书院精神、书院制度等精神文化遗产,蕴藏在上述遗址、文物、文献等物质文化遗产中。

就内在价值而言,书院文化遗产具有重要的历史文化价值。

自宋至清代,宁波先后产生一些影响重大的学派,书院是诸学派形成、发展、传播的重要载体。

近代建立的西式书院、新式书院,对传播现代科学知识、培育现代人才起到重要作用。

总之,书院促进了宁波社会文化的发展,见证了浙东思想、学术、教育的变迁,对现代人认识历史、传承文化具有重要价值。

就外在作用而言,书院文化遗产是宁波经济社会发展的重要资源。

首先,宁波以“书藏古今,港通天下”为城市形象,其中,“书”的内涵,不应仅指藏书文化,亦应包括书院文化。

藏书印说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的内容是《藏书印》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教学方法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《藏书印》是人民美术出版社出版的美术教材中的一课,属于“综合·探索”学习领域。

这一课旨在引导学生了解藏书印的艺术特点和文化内涵,通过学习藏书印的制作方法,培养学生的动手能力和创新精神,提高学生的审美素养和文化修养。

教材首先介绍了藏书印的历史渊源和文化价值,让学生对藏书印有一个初步的认识。

接着通过展示不同风格和形式的藏书印作品,让学生感受藏书印的艺术魅力。

在教材的后半部分,详细介绍了藏书印的制作方法和步骤,为学生的实践操作提供了指导。

二、学情分析本节课的授课对象是初中年级的学生。

这个阶段的学生已经具备了一定的美术基础知识和技能,对新鲜事物充满好奇心和探索欲望。

但是,他们在对于传统文化的理解和传统技艺的掌握上还相对薄弱。

因此,在教学过程中,需要通过生动有趣的教学方式,激发学生的学习兴趣,引导学生积极参与到教学活动中来。

三、教学目标基于对教材和学情的分析,我制定了以下教学目标:1、知识与技能目标让学生了解藏书印的历史、用途和艺术特点。

学生能够掌握藏书印的制作方法,能够独立完成一枚藏书印的制作。

2、过程与方法目标通过欣赏、分析藏书印作品,培养学生的观察能力和审美能力。

通过实践操作,培养学生的动手能力和创新能力。

3、情感态度与价值观目标让学生感受藏书印所蕴含的文化内涵,增强学生对传统文化的认同感和自豪感。

培养学生的耐心和细心,提高学生的艺术修养和人文素养。

四、教学重难点1、教学重点藏书印的艺术特点和制作方法。

引导学生设计出具有个性和创意的藏书印。

如何让学生在方寸之间体现出丰富的内涵和独特的艺术风格。

刀法的运用和印面的布局。

五、教学方法为了实现教学目标,突破教学重难点,我将采用以下教学方法:1、讲授法通过讲解藏书印的相关知识,让学生对藏书印有一个系统的了解。

宁波学研究→藏书文化→藏书印记藏书印记收藏家的印章不仅是藏品归属的主要标志,而且也是后人查考藏品流传过程的重要佐证。

正确识别天一阁的印记,对于确认散存的范氏旧藏和考证书籍版本都是有益的。

举例来说,一九八三年,上海社会科学院经济研究所林其锬和《上海文学》编辑部陈凤金两先生集校《刘子》,他们见到一部《刘子》的无阑抄本,上铃“天一藏书”朱文方印,当时不知是否天一阁流散之本,寄来书影一页征询意见。

经笔者考查,此印不是天一阁藏书印;天一阁散出的《刘子》原藏本为蓝丝阑抄本,此无阑抄本当非天一阁旧藏。

后来,又经顾廷龙先生进一步考证抄本上的另外两颗印章,认为东莞莫伯骥号天一,此“天一藏书”印实为莫氏藏书章。

这样,就为《刘子》版本的研究提供了帮助。

最早著录天一阁藏书印的是嘉庆十三年阮元等所编《天一阁书目》,后来又有一九二八年林集虚编《目睹天一阁书录》和一九四0年冯贞群编《鄞范氏天一阁书目内编》。

但是这三种书目只记录某书有某印,而并不注明某印为某家,因此要辨别清楚是哪家的藏印,就不那么容易。

如叶昌炽的《藏书记事诗》和近年出版的《浙江文献丛考》,都把明代袁忠彻的“静思斋”印章误认为是范氏天一阁的藏章。

何况天一阁的藏书上有几代人所盖的印章,要区别那是什么人的藏印,尤其是那些闲章,同样是不太容易的。

如《记天一阁》一文,就把范大冲的“小桃源里人家”印,说成是:“范钦有一方印记,篆着‘小桃园里人家',可见他在月湖深处营建书楼是很得意的。

”此处把“源”字又误作成“园”了。

研究天一阁藏书印记,可以从印章内容及其合用关系上来识别。

《藏书纪事诗》首先分别著录了范钦的九颗和范大冲的六颗印章。

冯贞群在《范钦传注》中增补了不少,同时又在范光文、范正格、范邦绥等人的传注中著录了他们的印章。

但与阮目对照,仍有错漏。

如“四明山水野人手印”、“四明范氏家藏”、“子受”、“范氏子受少明图书印”“四舄楼”、“昆仑山人”〈小印〉、“范氏子受家藏”“十洲三岛人家”诸印均失载。

冯目中“范氏公定”朱文方印又误作“范氏岳定”。

今将阁内存书中可见者注明印式,条理如下,以示区别。

范钦,正德元年九月十九日生,万历十三年九月二十八日卒,年八十。

其印曰:“范钦私印”〈白方〉、“范氏尧卿”〈朱方〉、“东明山人之印”(朱长方)、“东明山人”(朱校方)、“天一阁”〈朱长方〉、“天一阁主人”(朱长方)、“古司马氏”(朱方)、“司勋大夫”(朱方)、“范氏图书之记”(白方)、“四明范氏图书记”(朱长方)、“范”(朱圆)、“万古同心之学”(白方)、“和鸣国家之盛”(朱方)、“四明山水野人手印”〈白方〉、“尧鼎”、“范氏安卿”、“甬东范尧卿氏”、“东明”、“东明外史”、“东明草堂”、“一吾庐”、“七十二峰”、“壬辰进士”、“壬辰子大夫”、“司马之章”、“甬东范氏家藏”、“四明范氏家藏”、“范氏看画记”、“子子孙孙永传宝之”、“人生一乐”,共三十颗。

范大冲字子受,钦之长子,县学生,入太学,授光禄寺大官署丞,嘉靖十九年三月十九日生,万历三十年四月四日卒,年六十三。

其印曰:“范大冲印”(朱方)、“范大冲印”(白方)、“少明”〈朱方〉、“范伯子子受”〈白方〉、“范子受父”朱方)、“范氏子受”(白长方)、“四明范大冲子受氏印”〈朱方〉、“子受”(白长方)、“昆仑山人”(小朱方)、“昆仑山人”〈朱方〉、“太白山人”(白方)、“龙山山人”(朱方)、“少明草堂”(朱方)、“三友堂”(朱方)、“碧沚书堂”(白方)、“渔湖丹室”(朱方)、“青松自鹤山房”(朱方)、“小桃源里人家”(朱长方〉、“宋尚书裔”(白方)、“清宁宇宙中人”(朱方)、“诗言志”(白长方〉、“范氏子受少明图书印”(朱方)、“四舄楼”(朱方)、“西郭草堂”、“范氏尚友古堂书画”、“范氏予受家藏”共二十六颗。

范大潜字子昭,号继明,钦之次子,万历壬子应天副举拣选教谕,嘉靖二十三年六月十一日生,万历十三年六月十二日卒,年四十二。

因大潜先范钦三月而卒,藏书为大冲继承,故书上所盖印章稀见,其印曰:“范氏子昭”(朱方)、“景泉”(白方)。

范汝楠字公定,一字梁甫,号九如,钦之孙,大冲之长子,府学生,入国子监,万历九年十月二十九日生,天启二年十一月二日卒,年四十二。

其印曰:“范氏公定”〈朱方〉、“九如”(朱方)、“十洲三岛人家”(白方)。

范光文字耿仲,号潞公,钦之曾孙,汝楠之长子,顺治六年进士,授礼部主事,迁吏部文选司,八年为陕西乡试正考宫,万历二十八年七月八日生,康熙十一年正月十八日卒,年七十三。

其印曰: “范光文印”〈白方〉“光文”、“潞公”。

范光燮字友仲,一字鼎仍,晚号希圣老人,钦之曾孙,汝楠次子,恩贡生,康熙十五年为嘉兴府学训导,万历四十一年十一月六日生,康熙三十七年九月二十一日卒,年八十六。

其印曰:“范光燮”(朱方)、“友仲”(白方)。

清康熙以后,天一阁书逐渐由入藏转向散出,范氏后人在书上加盖的印章极少。

咸丰年间,藏书被窃,范钦十世孙邦绥“急借资赎回,始稍稍复归”。

其子彭寿参与藏书整理,偶盖“东浙藏书第一家”白文长方印。

民国三年,天一阁藏书又大量被窃,范氏后人玉森、盈爌等奔走官厅,呈请返还。

“范氏以无印记,讼之不胜”。

此后,凡窃馀之书,每册首皆盖木刻“范氏天一阁藏书”篆书朱文方印。

以上总计藏书印六十九颗。

据冯目附录,范光文尚有“茗园”、“朝剑”、“风雅輈”三印,范彭寿有“寅卿”印,范玉森有“锦文”、“范玉森”二印,因书目无记载,疑非藏书印,故不计在内。

明清时期,钤在书上的天一阁藏印不多,阮目著录(除进呈书外〉三千七百十四部,其中盖印的仅一百零八部,不到百分之三。

林目著录一千四百十二部,盖印的六千八部。

冯目著录(除少量清代续增书外〉一千五百九十一部,盖印的除木刻“范氏天一阁藏书”印外,只有七十三部,计存印四十七颗。

不过,《吉林图书馆学会会刊》一九八一年第五期《范氏天一阁藏书印考》说:“冯贞群编《鄞范氏天一阁书目内编》时阁中却只见印二十颗,被冯氏收入《附录》中。

”亦未免失察。

其实《附录》所收印谱仅举数例而已,在印谱同页的书影上,尚有“范钦私印”,前几面书影又有“四明范氏图书记”、“范氏天一阁藏书”、“古司马氏”诸印。